Полиморфноядерные нейтрофилы обеспечивают основную защиту от. Что такое полиморфноядерные лейкоциты? Норма лимфоцитов и нейтрофилов у взрослых и детей

Гранулоциты (зернистые лейкоциты).

Лейкоцитарная формула

Все лейкоциты способны к активному перемещению путем образования псевдоподий, при этом у них изменяются форма тела и ядра. Они способны проходить между клетками эндотелия сосудов и клетками эпителия, через базальные мембраны и перемещаться по основному веществу (матриксу) соединительной ткани. Скорость движения лейкоцитов зависит от следующих условий: температуры, химического состава, рН, консистенции среды и др. Направление движения лейкоцитов определяется хемотаксисом под влиянием химических раздражителей – продуктов распада тканей, бактерий и др. Лейкоциты выполняют защитные функции, обеспечивая фагоцитоз микробов (гранулоциты, макрофаги), инородных веществ, продуктов распада клеток (моноциты – макрофаги), участвуя в иммунных реакциях (лимфоциты, макрофаги).

К гранулоцитам относятся нейтрофильные, эозинофильные и базофильные лейкоциты. Они образуются в красном костном мозге, содержат специфическую зернистость в цитоплазме и сегментированные ядра.

Нейтрофильные гранулоциты (нейтрофильные лейкоциты, или нейтрофилы) – самая многочисленная группа лейкоцитов, составляющая у человека 2,0-5,5×10 9 /л крови (48-78 % от общего числа лейкоцитов). Их диаметр в мазке крови 10-12 мкм, а в капле свежей крови 7-9 мкм. В зрелом сегментоядерном нейтрофиле ядро содержит 3-5 сегментов, соединенных тонкими перемычками (рис. 4.9, 4.10, 4.11.).

Первые два вида – молодые клетки. Юные клетки в норме не превышают 0,5% или отсутствуют, они характеризуются бобовидным ядром. Палочкоядерные составляют 1-6%, имеют несегментированное ядро в форме буквы S, изогнутой палочки или подковы. Увеличение в крови количества юных и палочкоядерных форм нейтрофилов свидетельствует о наличии кровопотери или воспалительного процесса в организме, сопровождаемых усилением гемопоэза в костном мозге и выходом молодых форм. Цитоплазма нейтрофилов при окраске по Романовскому-Гимзе окрашивается слабооксифильно, в ней видна очень мелкая зернистость розово-фиолетового цвета (окрашивается кислыми и основными красками), поэтому называется нейтрофильной или гетерофильной. В поверхностном слое цитоплазмы зернистость и органеллы отсутствуют. Здесь расположены гранулы гликогена, актиновые филаменты и микротрубочки, обеспечивающие образование псевдоподий для движения клетки. Сокращение актиновых филаментов обеспечивает передвижение клетки по соединительной ткани.

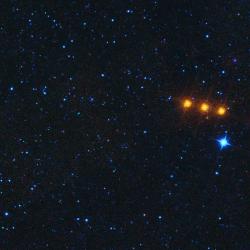

Рис. 4.13. Нейтрофилы периферической крови человека (А, Б (х1200), С (х800);

(Д ) (х2400).

Ядро сегментировано, отдельные сегменты соединены между собой тонкими нитями. Б – нейтрофилособей женского рода с дополнительным образованием (D ) – половым хроматином или тельцем Barra. В цитоплазме определяются мелкие пылевиные гранулы розового цвета. Это первичные гранулы представляющие собой мизосомы. В них содержатся кислые лизосомальные гидролазы, а также миелопероксидза. Вторичные гранулы представляют собой специфическую зернистость. Они гораздо меньше первичных. Эти гранулы содержат биологические активные вещества, участвующие в развитии воспалительных реакций. Третичные гранулы содержат желатиназу (гидролизует коллаген). С – гистологическая реакция на щелочную фосфатазу. Красные гранулы в цитоплазме указывают на присутствие этого фермента. Вышедший из тока крови ткань нейтрофил превращается в микрофаг (Д ), способній перемещаться с помощью псевдоподий (Р ).

Во внутренней части цитоплазмы расположены органеллы (аппарат Гольджи, гранулярный эндоплазматический ретикулум, единичные митохондрии), видна зернистость. Число зерен в каждом нейтрофиле варьирует и составляет 50-200.

В нейтрофилах можно различить два типа гранул: специфические и азурофильные, окруженные одинарной мембраной (рис.4.14.).

Рис. 4.14. Электронная микрофотография нейтрофила, х10 000.

Ядро нейтрофила состоит из 5 сегментов. В них хроматин конденсирован – что является признаком низкой синтетический активности белка. В цитоплазме множество гранул. Первичные гранулы (Р ) – сферической формы электронно-плотные аналогичны лизосомам. Преобладают вторичные гранулы (S ), – более мелкие, разнообразной формы и электронной плотности.

Специфические гранулы, более светлые, мелкие и многочисленные, составляют

80-90 % всех гранул. Их размер около 0,2 мкм, они электронно-прозрачны, но могут содержать кристаллоид; содержат бактериостатические и бактерицидные вещества - лизоцим (муромидаза), а также белок лактоферрин, неферментные катионные белки, пероксидазу. Азурофильные гранулы более крупные (~ 0,4 мкм), окрашиваются в фиолетово-красный цвет; их количество составляет 10-20% всей популяции гранул. Они являются первичными лизосомами, имеют электронно-плотную сердцевину, содержат лизосомальные ферменты (кислая фосфатаза, бетта-глюкуронидаза и др.) и миелопероксидазу.

Основная функция нейтрофилов – фагоцитоз, цитотоксическое действие, выделение лизосомальных ферментов за пределы клетки. В процессе фагоцитоза бактерий сначала (в течение 0,5-1 мин) с образующейся фагосомой (захваченная бактерия) сливаются специфические гранулы, ферменты которой убивают бактерию, при этом образуется комплекс, состоящий из фагосомы и специфической гранулы. Позднее с этим комплексом сливается лизосома, гидролитические ферменты которой переваривают микроорганизмы. В очаге воспаления убитые бактерии и погибшие нейтрофилы образуют гной.

В популяции нейтрофилов здоровых людей в возрасте 18-45 лет фагоцитирующие клетки составляют 69-99%. Этот показатель называют фагоцитарной активностью. Фагоцитарный индекс – другой показатель, которым оценивается число частиц, поглощенных одной клеткой. Для нейтрофилов он равен 12-23. Продолжительность жизни нейтрофилов составляет 5-9 суток.

Нейтрофилы (NEUT) среди всех белых клеток крови занимают особое положение, они, ввиду своей численности, возглавляют список всего лейкоцитарного звена и – в отдельности.

Без нейтрофилов не обходится ни один воспалительный процесс, потому что их гранулы наполнены бактерицидными веществами, их мембраны несут рецепторы к иммуноглобулинам класса G (IgG), что позволяет им связывать антитела данной специфичности. Пожалуй, главной полезной чертой нейтрофилов является их высокая способность к фагоцитозу, нейтрофилы первыми приходят в воспалительный очаг и тут же приступают к ликвидации «аварии» – одна единственная нейтрофильная клеточка способна враз поглотить 20-30 угрожающих здоровью человека бактерий.

Юные, молодые, палочки, сегменты…

Кроме основной функции – фагоцитоза, где нейтрофилы выступают в качестве убийц, эти клетки в организме имеют и другие задачи: выполняют цитотоксическую функцию, участвуют в процессе свертывания (способствуют образованию фибрина), помогают формированию иммунного ответа на всех уровнях иммунитета (имеют рецепторы к иммуноглобулинам Е и G, к лейкоцитарным антигенам классов А, В, С системы HLA, к интерлейкину, гистамину, компонентам системы комплемента).

Как они работают?

Как было отмечено ранее, нейтрофилам свойственны все функциональные способности фагоцитов:

- Хемотаксис (положительный – покинув кровеносный сосуд, нейтрофилы берут курс «на врага», «решительно двигаясь в место внедрения инородного объекта, отрицательный – движение направлено в обратную сторону);

- Адгезия (способность сцепляться с чужеродным агентом);

- Умение самостоятельно захватывать бактериальные клетки, не нуждаясь в специфических рецепторах;

- Способность исполнять роль киллеров (убивают захваченные микробы);

- Переваривать чужеродные клетки («наевшись», нейтрофил заметно увеличивается в размере).

Видео: нейтрофил борется с бактерией

Зернистость нейтрофилов дает им возможность (впрочем, как и другим гранулоцитам) накапливать большое количество различных протеолитических ферментов и бактерицидных факторов (лизоцим, катионные белки, коллагеназа, миелоперексидаза, лактоферрин и пр.), которые разрушают стенки бактериальной клетки и «расправляются» с ней. Однако подобная активность может затрагивать и клетки организма, в котором живет нейтрофил, то есть, собственные клеточные структуры, она их повреждает. Это говорит о том, что нейтрофилы, инфильтрируя воспалительный очаг, одновременно с разрушением инородных факторов, своими ферментами повреждают и ткани собственного организма.Всегда и всюду первые

Причины повышения нейтрофилов не всегда связаны с какой-то патологией. Ввиду того, что данные представители лейкоцитов всегда стремятся быть первыми, то они будут реагировать на любые изменения в организме:

- Сытный обед;

- Интенсивный труд;

- Положительные и отрицательные эмоции, стресс;

- Предменструальный период;

- Ожидание ребенка (при беременности, во второй половине);

- Период родоразрешения.

Такие ситуации, как правило, остаются незамеченными, нейтрофилы повышены незначительно, а анализ в такой момент мы не бежим сдавать.

Другое дело, когда человек чувствует, что заболел и лейкоциты нужны в качестве диагностического критерия. Нейтрофилы повышены при следующих патологических состояниях:

- Любые (какие только могут быть) воспалительные процессы;

- Злокачественные заболевания (гематологические, солидные опухоли, метастазы в костный мозг);

- Метаболическая интоксикация (эклампсия при беременности, сахарный диабет);

- Оперативные вмешательства в первые сутки после операции (как реакция на травму), но высокие нейтрофилы на следующий день после хирургического лечения – нехороший признак (это говорит о том, что присоединилась инфекция);

- Трансфузии.

Следует заметить, что при некоторых заболеваниях отсутствие ожидаемого лейкоцитоза (или еще хуже – нейтрофилы понижены) относят к неблагоприятным «приметам», например, нормальный уровень гранулоцитов при острой пневмонии не дает обнадеживающих перспектив.

В каких случаях количество нейтрофилов снижается?

Причины тоже довольно разнообразны, однако следует иметь в виду: речь идет о пониженных значениях, вызванных другой патологией либо воздействием некоторых лечебных мероприятий, или реально низких цифрах, что может говорить о тяжелых заболеваниях крови (угнетение кроветворения). Беспричинная нейтропения всегда требует обследования и тогда, возможно, причины найдутся. Это могут быть:

- Температура тела выше 38°С (ответная реакция на инфекцию затормаживается, уровень нейтрофилов падает);

- Заболевания крови (апластическая );

Большая необходимость в нейтрофилах при тяжелых инфекционных процессах (брюшной тиф, бруцеллез);

- Инфекция при подавленной продукции зернистых лейкоцитов в костном мозге (у ослабленных больных или страдающих алкоголизмом);

- Лечение цитостатиками, применение лучевой терапии;

- Лекарственная нейтропения (нестероидные противовоспалительные препараты – НПВП, некоторые диуретики, антидепрессанты и др.)

- Коллагенозы (ревматоидный артрит, );

- Сенсибилизация лейкоцитарными антигенами (высокий титр лейкоцитарных антител);

- Виремия (корь, краснуха, грипп);

- Вирусный гепатит, ВИЧ;

- – нейтропения указывает на тяжелое течение и неблагоприятный прогноз;

- Реакция гиперчувствительности (коллапс, гемолиз);

- Эндокринная патология (нарушение функции щитовидной железы);

- Повышенный радиационный фон;

- Влияние токсических химических веществ.

Чаще всего причинами пониженных нейтрофилов являются грибковые, вирусные (особенно) и бактериальные инфекции, а на фоне низкого уровня нейтрофильных лейкоцитов хорошо себя чувствуют все бактерии, заселяющие кожные покровы и проникающие в слизистые верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта – замкнутый круг.

Иной раз сами зернистые лейкоциты являются причиной иммунологических реакций. Например, в редких случаях (при беременности) организм женщины в гранулоцитах ребенка видит нечто «чужое» и, пытаясь от него избавиться, начинает вырабатывать антитела, направленные на эти клетки. Такое поведение иммунной системы матери может негативно сказаться на здоровье новорожденного. Нейтрофильные лейкоциты в анализе крови ребенка будут снижены, а врачам придется объяснять маме, что такое изоиммунная неонатальная нейтропения .

Аномалии нейтрофилов

Чтобы понять, почему нейтрофилы так ведут себя в тех или иных ситуациях, следует лучше изучить не только характеристики, присущие здоровым клеткам, но и познакомиться с их патологическими состояниями, когда клетка вынуждена переживать необычные для себя условия или неспособна нормально функционировать из-за наследственных, генетически обусловленных дефектов:

Приобретенные аномалии и врожденные дефекты нейтрофилов не лучшим образом сказываются на функциональных способностях клеток и на здоровье пациента, в крови которого обнаружены неполноценные лейкоциты. Нарушение хемотаксиса (синдром ленивых лейкоцитов), активности ферментов в самом нейтрофиле, отсутствие реакции со стороны клетки на поданный сигнал (дефект рецепторов) – все эти обстоятельства заметно снижают защитные силы организма. Клетки, которые должны быть первыми в очаге воспаления, сами «болеют», поэтому не знают, что их ждут или не могут выполнить возложенные на них задачи, даже если в таком состоянии прибудут на место «аварии». Вот такие они важные – нейтрофилы.

Эозинофилы

Базофилы

Лимфоциты

Моноциты

Содержимое специфических гранул

Коллагеназа [Ути-па, фосфолипаза А2, лактоферрин, лизо-цим, фагоцитин, щелочная фосфата-за, миелоперокси-даза

Арилсульфатаза, гистаминаза, 0-глюкуронидаза, кислая фосфотаза, фосфолипаза, главный щелочной белок, эозино-фильный катион-ный белок, нейро-токсин,рибонуклеаза, катепсин, пероксидаза

Гистамин, гепарин, факторы хемотаксиса эозинофилов и нейтрофилов, пероксидаза

Отсутствует

Отсутствует

Поверхностные маркеры

Рс-рецептор, рецепторы к фактору активации тромбоцитов, к лейкотриену В4, лейкоцитарные молекулы клеточной адгезии-1

рецептор, рецептор эозино-фильного хемотак-сического фактора

Рецептор

Т-лимфоциты: Т-клеточный рецептор, молекулы СО, рецепторы Ил;

В-лимфоциты: поверхностные иммуноглобулины

Антигены ГКГ-1І класса, рецепторы Рс- и С,

Окончание табл. 19

Признаки

Граиулоциты

Агранулоцити

Эозинофилы

Базофилы

Лимфоциты

Моноциты

Срок жизни

Несколько суток

Несколько суток

Несколько суток

От нескольких месяцев до нескольких лет

Несколько суток в крови, несколько месяцев - в соединительной ткани

Обеспечение неспецифической защиты - фагоцитоз и разрушение бактерий, регуляция деятельности других клеток, участвующих в защитных реакциях посредством выделяемых цито-кинов

Участие в неспецифической защите, выделение медиаторов воспаления и хемотаксических факторов для других лейкоцитов, регуляция проницаемости стенки кровеносных сосудов

Обеспечение специфической защиты.

Т-лимфоииты:

Дифференцировка в макрофаги, обеспечение неспецифической защиты, выведение отживающих тканевых структур, секреция цитокинов, регулирующих воспалительные реакции и кроветворение

клеточно-опосредованная иммунная реакция. Секреция ци-токинов.

В-лим(Ьоииты: гу-

морально-опосредованная иммунная реакция. Секреция антител

гом - гранулоциты, моноциты или селезенкой и лимфатическими узлами - лимфоциты) и местами потребления в тканях. В отличие от эритроцитов, число которых в крови у здорового животного постоянно, численность лейкоцитов может колебаться в зависимости от времени суток и функционального состояния организма. Гемограмма - подсчет форменных элементов крови в процентном соотношении. Гемограмма позволяет опосредованно сделать заключение о состоянии системы лейко-поэза и оценить процессы потребления в тканях.

Таблица 20

Лейкоцитарные формулы здоровых животных - собак, кошек, лошадей

Лейкоцитозом называется увеличение количества лейкоцитов, превышающее верхние границы нормы. Уменьшение количества лейкоцитов ниже границ нормы - называется лейкопенией.

При ручном подсчете числа лейкоцитов коэффициент вариации составляет 6,5% при нормальном уровне и при повышенном уровне лейкоцитов и 15% - при лейкопении. Коэффициент вариации при автоматическом определении лейкоцитов 1-3%.

Гранулоциты (нейтрофильные, эозинофильные, базо-фильные) - это дифференцированные, специализированные клетки. Они содержат в цитоплазме гранулы, имеют дольчатое ядро, способны к фагоцитозу, но фагоцитируют, выйдя из кровотока в окружающие сосуд ткани. Разрушаясь, они выделяют ферменты и биологически активные вешества, оказывающие влияние на окружающие ткани и проницаемость капилляров. Их жизненный цикл складывается из развития и созревания в красном костном мозге, циркуляции в крови, участия в антибактериальной защите, гибели на поверхности слизистых оболочек с последующей утилизацией.

Неитрофилы

Большинство лейкоцитов составляют неитрофилы (нейтрофильные гранулоциты) (рис. 38).

1 - миел облает

2 - промиелоцит

3 - нейтрофильный миелоцит

4 - нейтрофильный метамиелоцит

5 - палочкоядерный нейтрофил

6 - сегментоядерный нейтрофил

Они находятся в крови 6-12 часов, а при воспалении - 3 часа. Затем они мигрируют в слизистые оболочки. Нейтрофилы способны получать энергию путем анаэробного гликолиза и поэтому могут существовать даже в тканях, бедных кислородом (воспаленных, отечных или плохо кровоснабжаемых). Нейтрофилы фагоцитируют бактерии и продукты распада тканей и разрушают их своими лизосомаль-ными ферментами. Нейтрофилы - это самые важные функциональные элементы неспецифической защитной системы крови.

Нейтрофильные гранулоциты (нейтрофилы) - самые многочисленные из циркулирующих в крови лейкоцитов и составляют 47-72% лейкоцитов. В крови они находятся 8-12 часов. Нейтрофилы имеют 12-15 мкм в диаметре.

По степени зрелости различают: юные (0-0,5%), па-лочкоядерные (1-6%) и сегментоядерные нейтрофилы (60-65%).

Ядро юного нейтрофила бобовидной формы (рис. 39, 40), палочкоядерного (нейтрофильного метамиелоци-та) - подковообразное (рис. 37, 38). Ядро сегментоядер-ного нейтрофила состоит из 2-5 сегментов. Считается, что степень сегментации служит показателем его зрелости. Хотя при созревании нейтрофилов происходит увеличение количества сегментов ядра, эта закономерность не абсолютна. При некоторых патологических состояниях могут появляться молодые нейтрофилы с пятью или более сегментами ядра.

В ядре плотные массы гетерохроматина прилежат к ядерной мембране, эухроматина мало, ядрышек нет. Нейтрофилы, имеющие более пяти сегментов, называются гиперсегментированными (рис. 51, 52). Один из

сегментов ядра имеет придаток в виде барабанной палочки - половой хроматин: неактивная конденсированная X хромосома (рис. 51). Половой хроматин наблюдается не во всех нейтрофилах: так у самок он встречается в 1 нейтрофиле из 30-50, а у самцов - в 1 из 500-750.

Цитоплазма зрелых нейтрофилов содержит малое количество органелл: единичные митохондрии, слабо выраженный комплекс Гольджи, многочисленные гранулы {см. ниже) и множество зерен гликогена. Включения гликогена в цитоплазме нейтрофила - энергетический запас нейтрофила. Энергию для обменных процессов нейтрофил получает путем аэробного гликолиза. Анаэробное окисление глюкозы в энергетическом балансе нейтрофила менее важно, ввиду незначительного количества у него митохондрий. Благодаря способности нейтрофилов жить в анаэробных условиях, они могут умерщвлять бактерии в местах с пониженным содержанием кислорода (например, в просвете пищеварительной трубки).

Количество гранул в цитоплазме нейтрофила колеблется от 50 до 200.

Первый тип гранул - азурофильные, = 0,5 мкм в диаметре - составляет 10-30% от общего количества. Они появляются на ранней стадии созревания нейтрофилов (на стадии промиелоцита), поэтому их называют первичными, или промиелоци-тарными. Они содержат миелопероксидазу, разнообразные гидролитические ферменты, ка-тионные белки, лизоцим и кислые гликозаминогли-каны (табл. 19).

Первый тип гранул составляет большинство из них (67-90%), представлен специфическими гранулами: мелкие (0,1-0,3 мкм в диаметре). Поскольку в процессе созревания нейтрофилов они появляются довольно поздно, на стадии миелоцита, их еще иногда называют вторичными, или миелоцитарными. В мазках специфические гранулы, окрашивающиеся в лиловый цвет; при этом они слабо различимы в мазках, ввиду того что их размеры находятся на пределе разрешающей способности светового микроскопа. Они содержат щелочную фосфатазу, бактерицидные ферменты (лизоцим, лактоферрин), витамин В12, связывающий белок и коллагеназу (табл. 19).

Основная функция нейтрофилов - защита внутренней среды макроорганизма от бактериального вторжения и контроль количества и качества сапрофитной микрофлоры пищеварительного тракта и других органов.

В зависимости от локализации нейтрофилов, выделяют следующие группы:

1) костномозговая - нейтрофилы, находящиеся в красном костном мозге. Она состоит из делящихся, созревающих (митотическая подгруппа - 2,6 х 106/кг), и созревших (резервная подгруппа - 8,6 х 106/кг) клеток;

2) циркулирующая - нейтрофилы, циркулирующие в крови (0,3 х Ю6/кг);

3) маргинальная - нейтрофилы, прикрепленные к эндотелию кровеносного русла (0,4 х 106/кг);

4) тканевая - нейтрофилы, в силу тех либо иных причин вышедшие в ткани; в условиях естественного бактериального окружения объем этой группы незначителен (« 5% от циркулирующей группы);

5) люминальная - группа нейтрофилов в просвете пищеварительного тракта, где ими контролируется количе-

ство сапрофитной микрофлоры, заканчивается жизненный цикл нейтрофилов и где они реутилизируются. Ее объем сопоставим с объемом нейтрофилов, образующихся в красном костном мозге.

Цитолемма нейтрофила, кроме Н1_А-антигенов, Рс-рецепторов к антителам и С3-рецепторов к С3 компоненту комплемента, имеет рецепторы к ад-ренэргическим и холинэргическим агентам, гиста-мину, простагландинам, кортикостероидам и др. Через Рс-рецептор антитела к микробам фиксируются на цитолемме, связываясь, в свою очередь с микробами. Через С3-рецептор осуществляется связывание с микробами, покрытыми белками комплемента.

При фагоцитозе нейтрофил окружает бактерию псевдоподиями, которые, смыкаясь, заключают ее в фагосому. После этого с фагосомой сливаются специфические (вторичные) гранулы, приносящие в нее бактерицидные вещества, и начинается умерщвление поглощенных бактерий. Параллельно с этим, посредством протонных насосов на мембране фаго-лизосомы, рН в ней понижается до 4,0 -уровня, благоприятного для максимальной активности лизо-сомальных ферментов. Затем, под влиянием сывороточных факторов, с фаголизосомой сливаются азурофильные (первичные) гранулы, опорожняя свои ферменты в закисленную среду фаголизосомы, вследствие чего происходит переваривание ранее умерщвленных бактерий.

Лизоцим разрушает полисахаридные оболочки грамм-положительных бактерий, вызывает их гибель. Лактоферрин связывает железо, играющее важную роль в питании бактерий. Его недостаток также приводит к смерти бактерий. Кислая среда фаголизосом мо-

жет самостоятельно вызывать смерть некоторых микроорганизмов. Соединение этих механизмов умерщвляет большинство микроорганизмов, которые затем перевариваются лизосомальными ферментами.

Во время фагоцитоза у нейтрофила изменяется обмен. Возникает резкое увеличение потребления кислорода, так называемый «респираторный взрыв», приводящий к образованию супероксидных анионов и перекиси водорода (Н202). Супероксид (02~) - ко-роткоживущий, высокореактивный радикал, который умерщвляет микроорганизмы. Вместе с миелопе-роксидазой и ионами галида (СГ, I") они формируют мощную систему умерщвления бактерий. Образуются и другие сильные окислители (например, гипохло-рид), которые, инактивируя белки микроорганизмов, препятствуют их выживанию в фаголизосомах. Эти вещества эффективны против бактерий, грибов, вирусов и клеток млекопитающего.

Совокупность этих механизмов с последующим перевариванием обеспечивает невозможность выживания большинства поглощенных бактерий.

Полиморфноядерные лейкоциты представляют собой вид белых кровяных клеток, "лейко" означает "белый", а "цит" означает "клетку". Название «полиморфноядерный» означает внешний вид этих клеток, похожих на множество ядер, склеенных вместе. Полиморфноядерные лейкоциты также известны, как гранулоциты благодаря своей зернистой природе.

Полиморфноядерные лейкоциты делятся на три типа:

- базофилы,

- нейтрофилы,

- эозинофилы.

Названия этих клеток зависят от свойств их окрашивания, когда клетки окрашиваются таким образом, их легко можно увидеть под микроскопом. Базофилы окрашиваются в базофильные пятна, а эозинофилы легко окрашиваются химическим веществом, называемым эозином. Нейтрофилы не окрашиваются ни в кислотные, ни в базофильные пятна, их можно различить по мягкому окрасу.

Полиморфноядерные лейкоциты составляют около 70 процентов от всех белых кровяных клеток, образующихся в костном мозге, и они являются частью иммунной системы.

Клетки, которые их производят, называются миелобластами. Полиморфноядерные лейкоциты прежде чем стать лейкоцитами, проходят через стадии роста, их называют миелоцитами и метамиелоцитами. Клетки на ранних стадиях роста не реагируют на окрашивание так, как это делают более зрелые клетки, а также у них имеются различия в атомной структуре.

Нейтрофилы составляют около 60 процентов белых кровяных клеток , они примерно в два раза больше по размеру, чем красные кровяные тельца. Нейтрофилы содержат лизосомальные ферменты – вещества, которые расщепляют бактериальные клетки. Когда иммунная система начинает процесс воспаления при обнаружении инфекции, нейтрофилы по крови перемещаются к пораженной области. После чего они распознают бактерии антителами, которые служат иммунной системе в качестве маркера для уничтожения инфекции.

Эозинофилы встречаются реже, чем нейтрофилы, и составляют менее 6 процентов белых кровяных клеток в крови.

Несмотря на название полиморфноядерных лейкоцитов, их клетки не обязательно содержат множество ядер. Незрелые нейтрофилы имеют ядро в форме полосы, а эозинофилы и базофилы могут также иметь лентообразные ядра. Эозинофилы же могут иметь только две доли в ядре.

Смотрите также на тему:

Еще со времен И.И. Мечникова фагоцитирующие клетки принято делить на

две категории: микрофаги и макрофаги. Микрофаги представлены в организме нейтрофильными гранулоцитами, а макрофаги имеют моноцитарное происхождение. Макрофаги крови - циркулирующие моноциты, попадая в различные ткани, могут утрачивать подвижность и дифференцироваться в тканевые макрофаги (купферовские клетки печени, альвеолярные макрофаги, мезангиальные клетки почек, гистиоциты соединительной ткани и костного мозга, клетки микроглии нервной ткани, синусовые макрофаги органов иммунной системы, перитонеальные макрофаги, гигантские и эпителиоид- ные клетки воспалительных очагов).

Между микрофагами и макрофагами существуют не только морфологические, но и функциональные различия.

Среди мембранных молекул микрофагов - нейтрофильных гранулоцитов, есть рецепторы к хемокинам, компонентам комплемента, внеклеточному матриксу, адгезивным молекулам других клеток. Все эти рецепторы обеспечивают миграционные качества микрофагов и их способность к хемотаксису. Благодаря этим рецепторам нейтрофилы могут совершать амебовидные движения, а также двигаться вдоль сосудистой стенки по направлению к источнику активирующего сигнала. Энергию для этих мобилизационных реакций вырабатывают митохондрии клетки в процессе дыхания, который у активированного микрофага носит характер «респираторного взрыва» и сопровождается образованием огромного количества активных кислородных радикалов.

При встрече с микроорганизмом, особенно в присутствии опсонинов (веществ, способствующих фагоцитозу), микрофаги присоединяют их к своей поверхности через элементы клеточной стенкиили через антитела и компоненты комплемента с последующим их поглощением. Процесс контакта с фагоцитируемым объектом или другими клетками, получение цитокиновых сигналов от ближайшего клеточного микроокружения, а также в форме гормонов и нейромедиаторов через соответствующий рецепторный аппарат приводят к активации нейтрофильных гранулоцитов и реализации их эффекторных функций.

Помимо фагоцитоза микрофаги довольно активно осуществляют внеклеточное уничтожение микроорганизмов как путем выделения во внеклеточную среду вновь образованных активных кислородных радикалов, так и в процессе дегрануляции. В последнем случае из гранул высвобождаются лактоферрин, лизоцим, катионные белки, протеиназы, катепсин G, дефенсины и др. Эти продукты вызывают повреждение клеточной стенки преимущественно у грамположительных микроорганизмов, разнообразные нарушения метаболических процессов у микробов. Активированные микрофаги не только сами участвуют в реакциях антимикробной защиты, но и способны вовлекать в этот процесс другие клетки через цитокины, которые они секретируют в ходе эффекторных реакций.

Ґ

Таким образом, основная биологическая роль микрофагов, представленных нейтрофильными гранулоцитами, заключается в элиминации чужеродных агентов из организма, в первую очередь микробов, путем внутриклеточного и, в большей степени, внеклеточного уничтожения, а также в регуляторном действии на клетки через продукцию цитокинов. Поскольку одним из опсонинов для микрофагов служат антитела, то ней- трофильные гранулоциты более активновыполняют эти функции естественной иммунной защиты в организме.

Нейтрофилы обеспечивают основную защиту от пиогенных (гноеродных) бактерий и могут существовать в анаэробных условиях. Они остаются главным образом в крови, за исключением случаев их локализации в очагах острого воспаления. Нехватка нейтрофилов приводит к хроническим инфекциям.

Дисфункции нейтрофилов, такие как различные формы нейтропении , дефицит адгезии нейтрофилов или хронический гранулематоз , приводят к тяжелым формам подверженности больных бактериальным инфекциям, что подчеркивает ключевую роль нейтрофилов в обеспечении врожденной формы иммунитета. С другой стороны, гиперактивация нейтрофилов также обусловливает патологию. Такие аномалии, как повреждение при реперфузии , васкулит , синдром дыхательной недостаточности взрослых или гломерулонефрит , свидетельствуют о важном медицинском значении гиперактивации нейтрофилов.

Спектр рецепторно обусловленных реакций макрофагов значительно шире, они воспринимают большее количество сигналов, обеспечивающих хемотаксис и взаимодействие с клеточными стенками микроорганизмов. Отличительной особенностью макрофагов по сравнению с микрофагами служит активное участие в элиминации из организма апоптотиче- ских телец - «осколков» клеток, подвергнутых апоптозу, в связи с чем макрофаги характеризуются как «мусорщики».

Но, пожалуй, одно из ведущих функциональных свойств макрофагов - это их способность к презентации антигена с участием молекул гистосовместимости HLA-D (рис. 4). Эти молекулы макрофаг начинает особенно интенсивно синтезировать в ходе активации. В процессе транспорта к мембране везикул, содержащих эти молекулы, HLA-D образует комплекс с отдельными компонентами фагоцитированного патогена, подвергнутого деградации в фаголизосомах. В результате образуется комплекс, который выходит на поверхность клетки и фиксируется на мембране макрофага. HLA-D в составе этого комплекса специфически распознается клетками иммунной системы, в частности Т-лимфоцитами.

Таким образом, в состоянии функциональной активности макрофаги усиливают свои миграционные свойства и выполняют ряд эффекторных функций, ведущей среди которых остается фагоцитоз. Необходимо отметить, что в отличие от микрофага макрофаг осуществляет преимущественно внутриклеточное уничтожение патогенов; с этим процессом тесно связаны антигенпредставляю- щие свойства этих клеток. Преобладание внутриклеточного уничтожения позволяет макрофагам эффективно удалять из биологических сред организма отработавшие и деструктивно измененные клетки. Кроме того, макрофаг - мощнейший регулятор реакций естественной защиты благодаря способности к секреции провоспалительных цитокинов, эйкоза- ноидов и индукции воспаления. Он продуцирует антимикробные, противовирусные и противоопухолевые факторы, участвует в цитотоксических реакциях. Наконец, макрофаг в процессе презентации антигена инициирует иммунные реакции, обеспечивая им определенное ци- токиновое сопровождение.

Макрофаги не могут постоянно поддерживаться в активированном состоянии, т. к. они при этом потребляют много энергии и могут повреждать ткани ор-Шероховатый

Митохондрии ретикулум Ядро Лизосомы

Опсонины

О О

«С*» СПоглощение

патогена

Фагол изосома

Секреторные / везикулы с HLA-D

¥ Экспрессия комплексов \ молекул Остаточные патогена

тела + HLA-D

на мембране макрофага

Рис, 4. Особенности этапов фагоцитоза у макрофагов: презентация молекул патогеновют со сложной системой внутриклеточной передачи сигналов, что приводит к деактивации макрофагов. При этом снижается переработка захваченных антигенов, экспрессия антигенов гистосовместимости МНС II класса, презентация антигенов, продукция цитокинов, страдают и защитные функции макрофагов. У людей, инфицированных плазмодиями или трипаносомами, было описано появление супрессивных макрофагов, секретирующих цитокин, который ингибировал секрецию интерлейкина-2 (ИЛ-2) и экспрессию его рецептора на Т-лимфоцитах. Такие дефектные макрофаги могут подавлять Т- лимфоциты через клеточные контакты, вовлекающие поверхностные регуляторные молекулы . Описан редкий приобретенный дефект макрофагов под названием «малакоплакия», при котором воспалительные гранулемы образуются в разных тканях, чаще в эпителии мочеполового тракта. В составе таких гранулем обнаруживаются крупные монону- клеары с минерализованными агрегатами бактерий в фагосомах (тельца Михаэли- са-Гутмана) и дефектом деградации захваченных бактерий .

В последние годы большое значение уделяется нарушениям экспрессии молекул HLA-D на поверхности макрофагов, которые служат маркером таких угрожающих жизни состояний, как септический шок, печеночная недостаточность, острый панкреатит и др. .

Что касается взаимодействия макрофагов и антибиотиков, то заслуживает внимания тот факт, что регуляция секреции провоспалительных цитокинов (ФНО-а, ИЛ-1/1, ИЛ-6, ИЛ-8) и антимикробных факторов часто осуществляется через те же рецепторы, через которые к фагоцитирующим клеткам присоединяются микроорганизмы. К этой категории относятся, в частности, То11-подоб- ные рецепторы (TLR), распознающие молекулярные структуры, свойственные только микроорганизмам. Интересно, что через TLR к поверхности фагоцитов могут присоединяться и такие продукты микроорганизмов, как антибиотики , а вследствие этого присоединения изменяется функциональная активность фагоцитирующих клеток.

Помимо непосредственного действия на фагоциты антибиотики вызывают и опосредованные эффекты (рис. 5).

Взаимодействуя с микроорганизмами, антибиотики могут выполнять функции опсонинов и способствовать поглощению микробов фагоцитами . Кроме того, убивая микроорганизмы, антибиотики обусловливают высвобождение из микробных клеток антигенов, токсинов, ферментов, митогенов, продуктов протеолиза, которые, в свою очередь, взаимодействуют с клетками иммунной системы и оказывают на них разнообразные как стимулирующие, так и ингибирующие воздействия . Даже если антибиотик обладает статическим влиянием на микроорганизмы, меняется биология микробных клеток и возникает новая система их поведения во внутренних средах макроорганизма. В этой системе модуляции происходят сложные взаимодействия между клетками иммунной системы. Так, например, известны факты стимуляции антибиотиками лимфоцитов и одновременного подавления их функций при посредстве макрофагов .