Современные проблемы сыпного тифа. Причины появления и симптоматика сыпного тифа. Сыпной эпидемический тиф, лечение

Сегодня речь пойдет:

Сыпной тиф – это инфекционная патология антропонозного характера, проявляющаяся выраженным интоксикационным симптомокомплексом, а также системным поражением всего человеческого организма, патоморфологической основой которого является генерализованный пантромбоваскулит. Крайне негативное влияние оказывает болезнь «сыпной тиф» на деятельность и структур центральной нервной системы, что является жизненно-опасным состоянием, нуждающимся в незамедлительной лечебной коррекции.

Первоисточником, в котором впервые упоминалась «болезнь сыпной тиф», являются научные труды Джироламо Фракасторо, датируемые 1546 годом, когда данная инфекционная патология вызвала крупномасштабную эпидемию в Европе. Как отдельная нозологическая единица болезнь «сыпной тиф» была выделена лишь спустя двести лет после первых упоминаний о клинике этого эпидемически опасного инфекционного заболевания.

Эпидемии сыпного тифа во все времена становились причиной массовой летальности населения, особенно в военные периоды. Большой вклад в исследование этиологической природы развития сыпного тифа внес О.О. Мочутковский, который в 1876 г. осуществил самозаражение кровью больного, тем самым, доказав инфекционный генез сыпного тифа.

Переносчики сыпного тифа в виде вшей были идентифицированы в 1913 году и в честь известного ученого возбудитель сыпного тифа был назван Rickettsia prowazekii.

Инфекционистами принято разделять эпидемический и эндемический сыпной тиф, и в основу данной классификации положены этиопатогенетические особенности развития данной патологии. Эпидемический сыпной тиф часто называют крысиным и блошиным тифом, и главным его возбудителем являются риккетсии R.mooseri. Максимальный уровень ежегодной заболеваемости эпидемическим сыпным тифом отмечается в Америке.

Эндемический сыпной тиф чаще регистрируется в регионах с теплым климатом и развивается у человека при укусе инфицированных крысиных блох. Клиника сыпного тифа характеризуется цикличностью.

Возбудитель сыпного тифа

Сыпной тиф вызывают специфические возбудители в виде мелких грамотрицательных бактерий Rickettsia prowazeki, которые не отличается подвижностью и неспособны образовывать споры и капсулы. Особенностью риккетсий является полимофризм их морфологии. Так, сыпной тиф вызывают риккетсии в виде кокков или палочек, однако, независимо от формы и размеров, все возбудители сыпного тифа являются патогенными в отношении человека.

Для идентификации возбудителя сыпного тифа в лабораторных условиях применяется окрашивание по Романовскому-Гимзы или серебрение по Морозову. Для культивации возбудителя сыпного тифа следует применять сложные питательные среды, куриные эмбрионы, лёгкие белых мышей. Размножение риккетсий осуществляется только в толще цитоплазмы инфицированных клеток.

Сыпной тиф передается риккетсиями, которые в своем антигенном составе содержат соматический термостабильный и типоспецифический термолабильный антигены, а также гемолизин и эндотоксин. Переносчики сыпного тифа в виде инфицированных вшей, длительное время содержат и выделяют с испражнениями риккетсии, жизнедеятельность и патогенность которых может сохраняться более трех месяцев. Губительными для риккетсий состояниями является воздействие повышенных температур более 56°С, обработка зараженных поверхностей хлорамином, формалином, лизолом, кислотами, щелочами в обычных концентрациях. Источник сыпного тифа относится ко второй группе патогенности.

Эпидемический сыпной тиф отличается трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, в роли переносчика которого выступают инфицированные платяные и головные вши. Заражение переносчика сыпного тифа происходит при кровососании пациента, страдающего сыпном тифом, причем заразность такой вши сохраняется не менее пяти суток. В этот период в слизистой оболочке кишечника вши происходит активное размножении риккетсий и их накопление. Инфицирование здорового человека осуществляется при втирании фекалий инфицированной вши в кожу в месте укуса, а также при вдыхании фекалий, содержащих риккетсии в дыхательный тракт.

Среди людей наблюдается высокая восприимчивость к развитию данной патологии, поэтому эпидемии сыпного тифа, как правило, носят крупномасштабный характер. При наблюдении за пациентами, перенесшими в анамнезе сыпной тиф, следует учитывать, что, несмотря на напряженный постинфекционный иммунитет, у этой категории лиц возможно развитие рецидива в виде болезни Брилла-Цинссера.

Эндемический сыпной тиф, в отличие от других риккетсиозов, не сопровождается развитием истинных эндемических очагов. Благоприятными условиями для быстрого распространения сыпного тифа являются неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия проживания людей. Если рассматривать категорию повышенного риска по развитию сыпного тифа, то в нее следует отнести лиц без определённого места жительства, работников сервисных служб, контактирующих с большим количеством людей. Инфекционисты отмечают некоторую склонность к сезонному течению сыпного тифа, так как максимальный уровень заболеваемости приходится на раннюю весну. Для сыпного тифа также характерно внутрибольничное распространение, при условии несоблюдения профилактических противопедикуллезных мероприятий в лечебных учреждениях.

Средняя продолжительность периода инкубации при сыпном тифе составляет две недели, однако, в некоторых ситуациях может наблюдаться более короткий инкубационный период. Клиника сыпного тифа развивается стадийно, и в каждом клиническом периоде отмечается превалирование тех или иных симптомов.

Начальный клинический период сыпного тифа длится около пяти суток и заканчивается появлением экзантемы. Установить достоверный диагноз на этом этапе клинической картины сыпного тифа крайне сложно, однако, ранняя диагностика значительно улучшает прогнозы на выздоровление.

При сыпном тифе отмечается молниеносное острое начало клинических проявлений, хотя у части пациентов может наблюдаться короткий продромальный период, проявляющийся чувством разбитости, ухудшением ночного сна, психоэмоциональной нестабильностью, тяжестью в голове. В первые сутки заболевания у человека отмечается резкий подъем температуры, показатели которой превышают 40ᵒС. Лихорадка у пациента сопровождается появлением диффузной , миалгией. Продолжительность фебрильной лихорадки при сыпном тифе составляет в среднем пять суток, после чего отмечается кратковременное снижение показателей, при котором у больного отсутствуют признаки улучшения самочувствия. Лихорадка при сыпном тифе практически всегда носит волнообразный характер и никогда не сопровождается развитием озноба, что принципиально отличает ее от лихорадочных состояний при других инфекционных патологиях.

Негативное влияние сыпнотифозной интоксикации на структуры центральной нервной системы пациента заключается в появлении эйфории, чрезмерной возбудимости, различной степени нарушения сознания. При осмотре пациента, страдающего сыпным тифом в начальном периоде клинической картины, отмечается гиперемия верхней половины туловища и особенно лица, отечность мягких тканей на лице, амимичность, выраженная инъецированность склер, гиперемия конъюнктивы симметричного характера. Кожные покровы отличаются чрезмерной сухостью.

Патогномоничным клиническим признаком в начальном периоде клинической картины сыпного тифа является обнаружение точечных кровоизлияний на мягком нёбе и слизистых оболочках задней стенки глотки. В отношении влияния сыпного тифа на деятельность сердечно-сосудистой системы следует отметить, отмечается четкая тенденция к артериальной гипотензии.

Периодом разгара при сыпном тифе именуется появление специфической экзантемы, которая чаще всего развивается на пятые сутки заболевания. В период разгара у пациента может длительное время сохраняться лихорадочная реакция, а также нарастают проявления интоксикационного симптомокомплекса. Сыпь при сыпном тифе носит обильный розеолёзно-петехиальный характер, и развитие ее происходит одномоментно. Преимущественной локализацией экзантемы при сыпном тифе является боковые поверхности туловища и внутренние поверхности конечностей. Лицо, ладони и подошвы стоп при сыпном тифе не поражаются.

Патогномоничным объективным признаком сыпного тифа является обнаружение чрезмерной сухости языка и наличия тёмно-коричневого налёта на его поверхности, формирование которого обусловлено геморрагическим диапедезом. В 80% случаев сыпной тиф сопровождается развитием гепатолиенального синдрома. Постепенно у пациента появляются признаки нарастающей олигурии с развитием парадоксального мочеизнурения.

В структуре клинических симптомов, имеющих место в периоде разгара сыпного тифа, на первом месте находится, так называемая бульбарная симптоматика, отличающаяся тяжелым течением. Первичными бульбарными неврологическими нарушениями является появление тремора и девиации языка, дизартрии, амимии, сглаженность носогубных складок. Кроме того, постепенно прогрессирует нарушение глотания, нистагм, анизокория и ослабление зрачковых реакций.

Тяжёлое течение сыпного тифа проявляется развитием, так называемого, тифозного статуса и наблюдается в 10% случаев. Характерными клиническими маркерами тифозного статуса является развитие психических нарушений в виде психомоторного возбуждения, говорливости, прогрессирующей бессонницы, дезориентации больных, появлении галлюцинаций.

Началом реконвалесцентного периода считается нормализация температуры тела, исчезновения интоксикационных симптомов, купирование экзантемы, нормализация размеров печение и селезёнки. В периоде реконвалесценции после перенесенного сыпного тифа у пациента может длительное время наблюдаться астенический синдром в виде слабости и апатии, бледности кожи, функциональной лабильности сердечно-сосудистой системы, снижения памяти.

Диагностика сыпного тифа

Среди неспецифических общеклинических методов лабораторного исследования пациентов при сыпном тифе следует использовать развернутый анализ крови и мочи, анализ ликвора, биохимические исследования крови. Так, появление изменений в показателях общего анализа крови свидетельствуют о тяжелом течении сыпного тифа и проявляются в виде лейкопении с лимфоцитозом, появления гигантских гранулоцитов, клеток Тюрка, снижения абсолютного числа тромбоцитов, умеренного повышения СОЭ. Изменения эритроцитов в виде анемии с пойкилоцитозом чаще всего наблюдаются по окончанию лихорадочного периода.Среди изменения общего анализа мочи при сыпном тифе чаще всего наблюдается повышение ее плотности, появление белка и цилиндров в большом количестве, а при высокой температуре тела – микрогематурии. В общем анализе ликвора у больного, страдающего сыпным тифом, обнаруживается лимфоцитоз.

Появление изменений в биохимическом анализе крови свидетельствует о нарастании интенсивности интоксикационного синдрома по типу метаболического ацидоза, нарастания остаточного азота и креатинина, снижения общего процентного состава белка с преимущественным увеличением глобулиновой фракции.

Специфическими лабораторными методами диагностики при сыпном тифе являются серологические тесты. С помощью реакции Вейля-Феликса можно определить наличие антител к риккетсиям Провачека в крови обследуемого человека, однако, данная методика не относится к экспресс-диагностике и не обладает высокой специфичностью в отношении других типов риккетсий, которые не имеют отношения к развитию сыпного тифа.

Уже на первой неделе заболевания можно достоверно установить диагноз «сыпной тиф» на основании результатов реакции связывания комплемента. Максимальная достоверность метода наблюдается к концу второй недели заболевания. При проведении реакции непрямой геммаглютинации возможно не только определение количества антител, но и качественная оценка наличия специфических антигенов. С помощью иммуноферментного анализа при сыпном тифе удается определить наличие специфических антител, как класса G, так и М. Повышенное количество IgM свидетельствует об остром инфекционном процессе, в то время как увеличение концентрации IgG является лабораторным маркером болезни Брилла.

Ввиду того, что риккетсии сложно культивируются на питательных средах, бактериологические методы лабораторной диагностики при сыпном тифе практически не применяются.

Помимо применения лабораторных методов верификации возбудителя сыпного тифа, лечащий врач может достоверно установить диагноз, опираясь только на анализ имеющихся у пациента клинических проявлений, проводя дифференциацию с другими заболеваниями. Так, в начальном периоде клиника сыпного тифа сходна с таковой при гриппе, болезни Эбола, пневмонии и других патологий инфекционного и неинфекционного профиля, сопровождающихся развитием лихорадки. Отличительным признаком лихорадочной реакции при сыпном тифе является склонность к развитию «розенберговских врезов» на пятые сутки заболевания.

В период появления экзантемы у пациента, сыпной тиф необходимо дифференцировать с такими патологическими состояниями как брюшной тиф, корь, сепсис, сифилис.

Лечение сыпного тифа

Все случаи сыпного тифа или даже подозрение на развитие данной патологии у пациента является основанием для госпитализации больного в учреждение инфекционного профиля. Весь период фебрильной лихорадки, а также на протяжении пяти суток после нормализации температуры тела пациент должен постоянно лежать. Пищевой режим при сыпном тифе не ограничивается.

В качестве препаратов этиотропного значения необходимо использовать антибактериальные препараты тетрациклиновой категории (Тетрациклин перорально в суточной дозе 1,2 г, Доксициклин в суточной дозе 400мг), а также Левомицетин в суточной дозе 2,5 г. Фармакологическая эффективность антибактериальной медикаментозной терапии оценивается в течение первых 48 часов заболевания. Продолжительность антибактериальной терапии напрямую зависит от длительности лихорадочного периода и должна продолжаться до полного купирования интоксикационных проявлений.

Обязательным компонентом медикаментозной терапии при сыпном тифе является активная дезинтоксикационная терапия, подразумевающая внутривенное введение кристаллоидных растворов и усиление диуреза. При присоединении признаков сердечно-сосудистой недостаточности, а также в профилактических целях целесообразно использовать внутримышечное введение Сульфокамфокаина.

В связи с высоким риском развития тромбообразования при сыпном тифе в профилактических целях больному следует применять антикоагулянты в виде Гепарина. Тяжелое течение сыпного тифа, сопровождающееся массивным интоксикационным синдромом, является основанием для назначения препаратов глюкокортикостероидного ряда с целью предотвращения развития острой надпочечниковой недостаточности.

Профилактика сыпного тифа

Прежде всего, избежать развития сыпного тифа можно соблюдением элементарных санитарно-гигиенических норм, а также выполнением противопедикуллезных мероприятий. В отношении борьбы со вшами, которые являются переносчиками возбудителей сыпного тифа, можно использовать различные методики в виде механического удаления головных вшей вычёсыванием, кипячением и проглаживанием горячим утюгом зараженного белья, а также химических способов обеззараживания.

Для химического обеззараживания следует использовать водную эмульсию карбофоса в 0,15% концентрации, 5% борную мазь, 10% водно-керосиновую эмульсию с выдерживанием 40 минут. Более эффективной является двукратная обработка с периодичностью в десять суток.

Самым эффективным в настоящее время способом обеззараживания предметов одежды, белья является камерная обработка. Методики специфической профилактики сыпного тифа используются только при неблагоприятной эпидемиологической обстановке в определенных регионах и подразумевает применение как убитых, так и живых вакцин.

В некоторых ситуациях взрослым при массовой завшивленности применяется пероральное применение Бутадиона в суточной дозе 0,6 г, благодаря которому в течение двух недель кровь человека сохраняет токсичность для вшей.

Профилактические мероприятия в очаге заключаются в осуществлении незамедлительной госпитализации больных сыпным тифом лиц с сопутствующей полной санитарной обработкой и дезинсекцией нательной одежды пациента. Выписка реконвалесцентов осуществляется не ранее чем через 12 суток после купирования лихорадки.

Лица, находящиеся в близком контакте с больными сыпным тифом людьми подлежат медицинскому наблюдению в течение 25 суток, в течение которых обязательным является проведение ежедневной термометрии. В некоторых ситуациях в отношении контактных по сыпному тифу лиц применяется экстренная профилактика с использованием Доксициклина в суточной дозе 0,2 г, Рифампицина в суточной дозе 0,6 г, Тетрациклина в суточной дозе 1,5 г курсом десять суток. Помещения, которые посещались больным человеком, должны быть обработаны 0,5% раствором Хлорофоса с последующим проветриванием и влажной уборкой.

Сыпной тиф – какой врач поможет? При наличии или подозрении на развитие сыпного тифа следует незамедлительно обратиться за консультацией к таким врачам как инфекционист, терапевт. Специально для: - http://сайт

Болезнь возникает из-за попадания в организм риккетсий. Человек очень восприимчив к микроорганизму, вызывающему сыпной тиф. В микробиологии считается, что риккетсии занимают промежуточное положение между бактериями и вирусами. Инфекционный агент может проникать в стенки сосудов и находиться там длительное время. Иногда микроорганизм годами живет внутри человека, и проявления болезни наступают только при ослаблении иммунитета. Риккетсии относят к бактериям, но их способность внедряться в клетки больше свойственна вирусам.

Возбудитель сыпного тифа погибает при температуре более +55 градусов примерно через 10 минут. Температура +100 градусов уничтожает риккетсии практически моментально. Также эта бактерия не выносит воздействия дезинфицирующих веществ. Однако микроорганизм хорошо переносит холод и высушивание.

Пути передачи

Это заболевание передается трансмиссивным путем, то есть через кровь. становится больной человек, а переносчиками сыпного тифа являются платяные вши. Именно поэтому зараженность населения педикулезом может спровоцировать распространение патологии. В более редких случаях инфицирование происходит при переливании крови больного человека.

Распространение педикулеза может спровоцировать заражение сыпным тифом. В прошлом вспышки этого заболевания часто возникали в неблагоприятных условиях, во время войн или голода, когда уровень гигиены и санитарии резко падал.

Заболевание оставляет после себя иммунитет, но не абсолютный. Повторные случаи заражения в редких случаях все же отмечались. В медицинской практике регистрировались даже трехкратные инфицирования риккетсиями.

Разновидности болезни

Существует эпидемическая и эндемическая формы заболевания. У этих патологий схожие симптомы, но разные возбудители и переносчики.

Эндемический сыпной тиф чаще встречается на Американском континенте, а также в странах с жарким климатом. Его возбудителем является риккетсия Монсери. Вспышки болезни наблюдаются в летнее время, в основном в сельских местностях. Разносчиками инфекции являются Поэтому главную роль в профилактике болезни играет борьба с грызунами.

Эндемическая форма болезни может встречаться в нашей стране только в случае завозной инфекции. Эта патология не характерна для местностей с прохладным климатом. Опасность для средней полосы России представляет эпидемический сыпной тиф.

Патогенез

Риккетсии поражают надпочечники и кровеносные сосуды. В организме образуется недостаток гормона адреналина, что приводит к падению АД. В сосудистых стенках происходят деструктивные изменения, что вызывает появление сыпи.

Отмечается и поражение сердечной мышцы. Это связано с интоксикацией организма. Нарушается питание миокарда, это приводит к дегенеративным изменениям в сердце.

Практически во всех органах образуются сыпнотифозные узелки (грануломы). Особенно они поражают головной мозг, что приводит к сильной головной боли и повышению внутричерепного давления. После выздоровления эти узелки исчезают.

Инкубационный период и начальные симптомы

Инкубационный составляет от 6 до 25 дней. В это время человек не ощущает симптомов патологии. Лишь в конце скрытого периода может ощущаться небольшое недомогание.

Затем у человека резко поднимается температура до +39 и даже +40 градусов. Возникают первые признаки заболевания:

- ломота в теле и конечностях;

- боль и ощущение тяжести в голове;

- чувство усталости;

- бессонница;

- покраснение глаз из-за кровоизлияния в конъюнктиву.

Примерно на 5 день болезни температура может несколько снизиться. Однако состояние больного не улучшается. Нарастают признаки интоксикации организма. В дальнейшем высокая температура снова возвращается. Отмечаются следующие симптомы:

- покраснение и отечность лица;

- тошнота;

- налет на языке;

- учащенное сердцебиение;

- падение АД;

- головокружение;

- нарушение сознания.

При врачебном осмотре уже на 5 день заболевания отмечается увеличение печени и селезенки. Если ущипнуть пациента за кожу, то остается кровоизлияние. Начальный период болезни продолжается около 4-5 дней.

Период разгара болезни

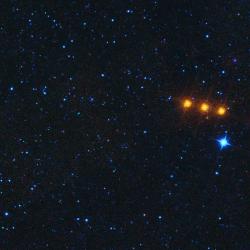

На 5-6 день возникает сыпь. Кожные проявления тифа связаны с поражением сосудов риккетсиями. Есть два типа высыпаний при этой болезни - розеолы и петехии. На одном участке кожи могут встречаться разные виды - это небольшие пятна (до 1 см) розового цвета. Вид таких высыпаний можно увидеть на фото ниже.

Петехии представляют собой точечные подкожные кровоизлияния. Они образуются из-за повышения проницаемости стенок сосудов. Сыпь покрывает туловище и конечности. Ладони, подошвы ног и лицо остаются чистыми. Зуда при этом не наблюдается. На фото можно увидеть, как выглядят высыпания в форме петехий.

Налет на языке в разгар болезни приобретает коричневый цвет. Это говорит о прогрессирующем поражении селезенки и печени. Температура тела постоянно повышена. Отмечаются и другие симптомы сыпного тифа:

- мучительная головная боль;

- затруднения при мочеиспускании;

- спутанность сознания;

- трудности при проглатывании пищи;

- непроизвольные колебания глазных яблок;

- боль в пояснице, связанная с поражением сосудов почек;

- запоры;

- вздутие живота;

- ринит;

- признаки воспаления бронхов и трахеи;

- нечеткость речи из-за опухания языка.

При поражении периферических нервов могут наблюдаться боли по типу радикулита. Увеличение печени иногда сопровождается пожелтением кожи. Однако печеночные пигменты при этом остаются в пределах нормы. Изменение цвета кожи связано с нарушением обмена каротина.

Заболевание продолжается около 14 дней. При правильном лечении температура постепенно снижается, сыпь исчезает и человек выздоравливает.

Тяжелая форма

При тяжелой форме заболевания возникает состояние, которое в медицине называют "тифозным статусом". Оно характеризуется следующими проявлениями:

- бредом и галлюцинациями;

- возбуждением;

- провалами в памяти;

- помутнением сознания.

Кроме нервно-психических расстройств, сыпной тиф в тяжелой форме сопровождается резкой слабостью, бессонницей (вплоть до полной потери сна) и кожными проявлениями.

Симптомы болезни держатся около 2 недель. Сыпь отмечается и на третьей неделе. Затем при правильном лечении все проявления недуга постепенно исчезают.

Болезнь Брилля

Болезнь Брилля возникает в том случае, если риккетсии остаются внутри организма после перенесенного сыпного тифа. Затем при ослаблении иммунитета у человека происходит рецидив инфекции. Иногда повторная патология появлялась даже спустя 20 лет после выздоровления.

В этом случае заболевание протекает гораздо легче. Отмечается повышенная температура и сыпь. Болезнь длится около недели, не дает осложнения и заканчивается выздоровлением. Эта патология отмечается и в наши дни у людей, которые переболели тифом много лет назад.

Осложнения

В период разгара болезни возможно тяжелое осложнение - инфекционно-токсический шок. Он наступает в результате отравления организма ядами риккетсий. При этом отмечается острая недостаточность сердца, сосудов и надпочечников. Перед этим осложнением у больного нередко снижается температура. Особенно опасными считаются периоды с 4 по 5 и с 10 по 12 день от начала заболевания. Именно в это время повышен риск развития этого осложнения.

Сыпной тиф может дать осложнения на сосуды и головной мозг. Возникает тромбофлебит или менингит. Часто к риккетсиям присоединяется другая бактериальная инфекция. У больного появляются признаки пневмонии, отита, фурункулеза, а также воспалительных заболеваний мочеполовых органов. Эти патологии часто сопровождаются нагноениями, что может привести к заражению крови.

Пациенту приходится соблюдать постельный режим. Это может стать причиной пролежней, а в тяжелых случаях может развиться гангрена из-за поражения сосудов.

Как выявить заболевание

Диагностику сыпного тифа начинают со сбора анамнеза. При этом врач-инфекционист соблюдает следующий алгоритм:

- Если у пациента в течение 3-5 дней отмечается высокая температура, бессонница, сильная головная боль и плохое самочувствие, то врач может предполагать тиф.

- Если на 5-6 день болезни на коже нет сыпи, то диагноз не подтверждается. При наличии розеол и петехий, а также увеличении печени и селезенки врач ставит предварительный диагноз - тиф, однако для уточнения необходимо провести лабораторные исследования.

- Если у человека, перенесшего в прошлом тиф, после высокой температуры и недомогания появляется сыпь в виде розеол и петехий, то ему ставят предварительный диагноз - болезнь Брилля, который необходимо подтвердить лабораторной диагностикой.

У пациента берут общий и биохимический анализ крови. При болезни определяется повышение СОЭ и белка и снижение тромбоцитов.

Точно выявить возбудителя заболевания помогают серологические исследования крови. Многие врачи начинают диагностику с этих анализов:

- Назначают иммуноферментный анализ крови на антигены G и M. При тифе обычно определяется иммуноглобулин G, а при болезни Брилля - M.

- Кровь исследуют методом реакции непрямой гемагглютинации. Это позволяет выявить антитела к риккетсиям в организме.

- Антитела можно выявить и методом реакции связки компонента. Однако таким способом болезнь диагностируется только в период разгара.

Методы лечения

При подтверждении такого диагноза, как тиф, пациента помещают в стационар. До стойкого снижения температуры человеку назначают примерно на 8-10 дней. Медперсоналу необходимо проводить профилактику пролежней у пациентов, а также постоянно контролировать АД.

Специальная диета не требуется. Пища должна быть щадящей, но при этом достаточно калорийной и богатой витаминами.

Медикаментозное лечение сыпного тифа должно быть направлено на решение следующих задач:

- борьбу с возбудителем болезни;

- снятие интоксикации и устранение неврологических и сердечно-сосудистых нарушений;

- устранение симптомов патологии.

Наиболее эффективно на риккетсии воздействуют тетрациклиновые антибиотики. Назначают следующие препараты:

- "Доксициклин";

- "Тетрациклин";

- "Метациклин";

- "Морфоциклин".

Обычно человеку становится легче уже на 2-3 день антибактериального лечения. Однако курс антибиотиков необходимо продолжать до нормализации температуры тела. Иногда врачи назначают прием антибактериальных лекарств до полного выздоровления.

Кроме тетрациклинов, назначают и антибиотики других групп: "Левомицетин", "Эритромицин", "Рифампицин". Они помогают предотвратить присоединение вторичной бактериальной инфекции.

Для снятия интоксикации организма ставят капельницы с солевыми растворами. Чтобы устранить симптомы со стороны сердца и надпочечников, назначают "Кофеин", "Адреналин", "Норадреналин", "Кордиамин", "Сульфокамфокаин". Применяют и антигистаминные препараты: "Диазолин", "Супрастин", "Тавегил".

Важную роль в терапии играют антикоагулянты: "Гепарин", "Фениндион", "Пелентан". Они предотвращают образование тромбозных осложнений. Благодаря применению этих лекарств смертность от тифа существенно снизилась.

Если у пациента отмечается помутнение сознания, бессонница, бред и галлюцинации, то показаны нейролептики и транквилизаторы: "Седуксен", "Галоперидол", "Фенобарбитал".

При тяжелых формах заболевания назначают "Преднизолон". Для укрепления сосудов при тифе проводится терапия препаратом "Аскорутин" с витаминами С и Р.

Пациента выписывают из больницы не ранее 12-14 дня болезни. После этого продлевают больничный лист не менее, чем на 14-15 дней. Далее пациент находится под диспансерным наблюдением в течение 3-6 месяцев. Ему рекомендуется проходить осмотры у кардиолога и невропатолога.

Прогноз

В прежние времена это заболевание считалось одной из самых опасных инфекций. Сыпной тиф часто заканчивался смертью больного. В наши дни, когда применяются антибиотики, излечиваются даже тяжелые формы этой патологии. А использование антикоагулянтов свело смертность при этой болезни к нулю. Однако если оставить эту болезнь без лечения, то летальный исход наступает в 15 % случаев.

Другие виды тифа

Кроме сыпного, существует еще брюшной и возвратный тиф. Однако это совсем другие заболевания, которые вызываются не риккетсиями. Словом "тиф" в медицине называют инфекционные патологии, сопровождающиеся лихорадкой и помутнением сознания.

Возбудителем брюшного тифа являются сальмонеллы, эта болезнь не переносится вшами. Патология протекает с признаками поражения желудочно-кишечного тракта.

Возвратный тиф вызывается спирохетами. Бактерии распространяются клещами и вшами. Это заболевание также характеризуется лихорадкой и высыпаниями. Патологию необходимо дифференцировать от сыпной формы. Возвратный тиф всегда имеет приступообразное течение.

Вакцинация от тифа

Вакцина от тифа была разработана в 1942 году микробиологом Алексеем Васильевичем Пшеничновым. В те годы это стало важным достижением в профилактике эпидемического сыпного тифа. Прививки помогли предотвратить вспышку болезни во время Великой отечественной войны.

Применяется ли такая вакцина в наши дни? Она используется нечасто. Эту прививку делают по эпидемиологическим показаниям, если есть риск заражения. Вакцинацию проводят работникам инфекционных отделений медучреждений, парикмахерских, бань, прачечных, дезинфекторам.

Необходимо установить медицинское наблюдение за всеми людьми, контактировавшими с больным. Максимальная продолжительность инкубационного периода болезни составляет до 25 дней. В течение этого периода необходимо регулярно измерять температуру и сообщать врачу о всех отклонениях в самочувствии.

В настоящее время всем больным с продолжительной лихорадкой (более 5 дней) назначают серологические обследования крови на риккетсии. Это одна из мер профилактики сыпного тифа. Длительное сохранение высокой температуры является одним из признаков этого заболевания. Нужно помнить, что легкие формы болезни могут протекать с незначительными высыпаниями, и не всегда по кожным проявлениям можно выявить патологию. Врачами доказано, что в редких случаях бывает и бессимптомное носительство риккетсий. Поэтому проведение анализов является одним из способов раннего выявления инфекции и предотвращения распространения болезни.

Во все времена инфекционные эпидемии были причинами массовых летальных исходов. Сыпной тиф носит инфекционный характер и проявляется сильной интоксикацией организма, кожными высыпаниями, поражением нервов и сосудистой системы. Сегодня заболевание редко встречается в развитых странах, очаги болезни локализуются в развивающихся государствах и отмечаются на пике чрезвычайных катастроф и экстренных ситуаций.

Основные возбудители сыпного тифа

Заболевание способно быстро распространяться среди людей. Возбудителем заболевания являются бактерии риккетсии Провачека. Они выдерживают высокие температуры. Гибель начинается при повышении температуры до 50 ᵒС. Сыпной тип подразделяется на 2 вида.

Эпидемический тиф:

- Возникает у человека при укусах блох, которые насосались крысиной крови;

- Эпидемии характерны для теплых стран;

- Переносчиками заболевания являются платяные и головные вши.

Насосавшись крови заболевшего человека, они становятся источниками заражения. В кишечнике насекомых происходит увеличение риккетсий. Здоровый человек заражается при укусе и попадании в ранку экскрементов вшей.

Эндемический тиф провоцируется риккетсией и тоже передается от больного человека к здоровому, через фекалии вшей.

Возбудитель имеет отличительную черту, даже в высушенном состоянии он выживает. Это способствует проникновению вируса в организм через одежду и постельное белье. Губительными действиями для бактерий является дезинфицирование хлором, формалином, кислотами и щелочами.

Симптомы сыпного тифа на разных стадиях

Инкубационный период длиться от 1 до 3 недель. Заболевание протекает циклично и имеет 3 стадии: начальный период, разгар заболевания и осложнения болезни. Для начальной стадии характерны подъем температуры до 39 ᵒС, подавленное состояние, ломота в мышцах, головная боль. У человека начинается нарушение сна и общее плохое самочувствие. Через 3 дня, возникает лихорадочное состояние. На 5 сутки температура тела снижается до 37 ᵒС. Интоксикация организма продолжает увеличиваться. Появляются расстройства со стороны органов чувств, нарушается сознание, язык покрывается налетом, во рту ощущается сухость. Возникают частые рвотные позывы.

Симптомы начальной стадии:

- Пониженное артериальное давление;

- Покраснение кожных покровов;

- Учащенный пульс;

- Появляются кровоподтеки при пощипывании кожи.

О хрупкости кровеносных сосудов говорят кровянистые звездочки неба и слизистой ротовой полости. Кожа сухая и горячая на ощупь. Появляется симптом Киари-Авцына, кровоизлияние мелких сосудов глаз. На 6 день наступает разгар заболевания.

Проявляются высыпания на конечностях, которые постепенно переходят на тело.

Интоксикация организма усиливается вместе с симптомами отравления и постоянной лихорадкой. Головные боли становятся пульсирующими. Язык окрашивается в коричневый цвет. Для разгара заболевания характерны нарушение речи, тремор языка, фиксирование одного зрачка, колебания глазных яблок с высокой частотой, расстройство глотания. Происходит дальнейшее нарушение сна, с видениями и галлюцинациями. Тяжелая стадия характеризуется помутнением сознания, психическим возбуждением, высокой говорливостью, провалами в памяти. Длится острый период от 4 до 10 суток. Далее симптомы плавно проходят, и наступает стадия выздоровления.

Эпидемический сыпной тиф: осложнения, диагностика и лечение

При сыпном тифе часто возникают осложнения. Под угрозой находятся сосуды и нервная система человека. Диагностика заключается в лабораторных и инструментальных исследованиях. Проводится забор крови и спинномозговой жидкости. Повышенное СОЭ в крови говорит о воспалительных процессах. Снижается количественный состав тромбоцитов. Спинномозговая жидкость определяет лимфоцитарный цитоз.

В результате может возникнуть:

- Развитие миокарда;

- Тромбозный застой;

- Менингит;

- Пневмония;

- Фурункулез.

При поражении сосудов конечностей, может развиться гангрена. К инструментальным исследованиям относятся ЭКГ, УЗИ и рентгенографию легких. Чаще специалисты прибегают к специфическому анализу. Серологические тесты с высокой достоверностью определяют наличие антител к риккетсии.

Максимальная достоверность метода наблюдается через неделю развития патологии.

Для лечения, используют медикаментозную терапию, включающую тетрациклиновую группу лекарств, антибактериальные препараты, патогенические методики для снижения интоксикации организма, антигистамины. Дополнительными препаратами являются обезболивающие средства.

Переносчики сыпного тифа – насекомые

Переносчиком заболевания являются вши. Причем основными носителями вируса выступают именно платяные особи, реже головные. Лобковые насекомые не распространяют тиф. Платяная вошь предпочитает условия антисанитарии, приятные запахи и натуральные ткани.

Комфортная среда обитания – грязная одежда, поэтому инфицируется та часть населения, которая имеет неблагоприятные условия проживания.

Обработка личных вещей требует соблюдения определенных правил:

- Стирка при высоких температурных режимах;

- Добавление в порошок инсектицидных средств, при их отсутствии, можно заменить ингредиенты на уксус или дегтярное мыло;

- Просушивать одежду при ультрафиолетовых лучах;

- Обязательным методом дезинфекции является глажка белья;

- Для тела необходимо использовать педикулецидные препараты.

Предотвратить заболевание можно, соблюдая правила гигиены и стерилизации. Переносчик сыпного тифа должен быть уничтожен. В целях профилактики головных вшей, необходимо часто мыть голову и расчесывать волосы. При заражении, провести процедуры для удаления вшей и гнид с волосяной части. Профилактика сыпного тифа заключается в соблюдении личной гигиены, частой смены белья, использование только личной одежды, регулярное проветривание и стирка подушек и одеял.

Как передается тиф: источники заражения

Сыпной тиф может передаваться только платяными и головными вшами. Источником заражения могут стать животные и инфицированный человек. Насосавшись крови с бактериями риккетсии, насекомые попадают на кожный покров и волосяные участки тела. Осуществляя свою жизнедеятельность, они откладывают яйца и экскременты.

После проникновения риккетсии, в организме насекомого бактерия начинает стремительно размножаться. Период инкубации составляет 4-5 суток.

Насекомое кусает человека, впрыскивая токсины в эпидермис. При каждом сосании крови, у вшей происходит дефекация. Кожа раздражается от впрыснутых токсинов, вызывая зуд и расчесывание. При попадании кала вши в раневую поверхность эпидермиса, происходит заражение кровеносной системы бактериями риккетсии.

Пути заражения:

- В некоторых ситуациях заражение может произойти воздушным путем. Встряхивание постельного и нательного белья с высохшими фекалиями клещей может привести к возникновению инфекции. Попадая в легочные пути, бактерия просыпается и начинает активно размножаться, поражая кровеносную и нервную систему.

- Известны заражения при донорском переливании крови, взятой на последних сроках инкубационного периода инфицированного человека.

- Вши очень чувствительны к перепадам температуры тела и быстро перемещаются с заболевшего хозяина с температурой или умершего человека, переползая на других людей.

Высохшие фекалии сохраняют длительный срок жизни, при массовых и продолжительных скоплениях людей и длительной не обработки вещей, цепной механизм передачи заболевания возникает в 90% случаях.

Период инкубации вшей: как избежать заболевания

После заражения риккетсией, насекомое продолжает жить и нормально функционировать. В организме насекомого бактерии начинают размножаться с большой скоростью. Вирусы риккетсии живучи и способны возобновить свою деятельность даже в засушенном состоянии. При попадании в организм человека, они начинают быстро размножаться.

Уже на 5 сутки фекалии выделяют огромное количество риккетсий, которые осаждаются на:

- Тканевых поверхностях;

- Эпидермисе;

- И волосяных частях тела.

Реакция иммунной системы больного наступает только через 2 недели, при этом начинаются симптомы, вызванные интоксикацией организма, повреждением сосудистых оболочек и нервной системой. Сыпьявляется кожным проявлением заболевания. С момента заражения до первых симптомов проходит около 2 недель, поэтому обращение к специалистам происходит уже в стадии разгара болезни.

Тиф - болезнь, название которой в переводе с древнегреческого означает "помрачнение сознания". Ее сопровождают нарушения психики, которые происходят из-за высокой интоксикации и лихорадки. Профилактика заболеваний очень важна, независимо от того, какой они степени сложности. Проще не допустить заражения, чем потом долго лечить. А тиф - болезнь опасная, поэтому ее профилактика важна тем более. Нередко появляются осложнения, которые даже могут привести к летальному исходу.

История тифа довольно интересна и изобилует многочисленными эпидемиями. Болезнь эта известна достаточно давно, но «расцвет» ее пришелся на 18-19 века. В основном эпидемии происходили в европейских странах и начинались, как правило, в нищих кварталах городов, так называемых трущобах, где проживало самое бедное население. В 19 веке тифозных больных хоть как-то лечили, а в 18 больше уповали на божью волю. Приходил священник, читал молитву и говорил: «Если суждено выжить, то вылечится, нет - так это расплата за грехи его».

В России последняя страшная эпидемия случилась в начале XX века. Тогда она унесла несколько миллионов жизней. В дальнейшем иногда вспыхивали мелкие очаги, но быстро проходили. Умирал каждый второй заболевший, ближе к середине XX века ситуация начала значительно улучшаться благодаря повышению уровня медицины.

Виды тифа

Бывают следующие виды тифа: сыпной, брюшной и возвратный. До 19 века они считались одной болезнью, которая проявляется по-разному. Но уже в 1829-м году брюшной тиф тогдашние медики выделили в отдельную группу, а в 1843-м обособили и возвратный. Изначально объединяли эти болезни из-за «тифозной» сыпи, которая появлялась на разных участках тела. Но вскоре выяснилось, что они различаются, и поэтому все три были разделены на определенные виды.

Сыпной тиф

Это острое инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии риккетсии. Переносчиками сыпного тифа являются вши. Насекомые эти в прошлые века очень часто встречались у бедного населения, по этой причине болезнь была сильно распространена. Если в одном доме заболевал человек, то вскоре заражались его родственники и соседи. Для этого вида тифа характерны следующие симптомы: сыпь, лихорадка, нарушение деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. Существует две его формы: эпидемический сыпной тиф и эндемический.

Болезнь крайне опасна, раньше было много летальных исходов, современная медицина научилась с ней бороться. Сыпной тиф быстро распространяется, и только в России после революции, в 1917-1921 гг., от него умерло свыше трех миллионов человек. Но в 1942-м году была разработана эффективная вакцина. В результате эпидемию медики предотвратили.

Как передается сыпной тиф

Как уже упоминалось выше, переносчиками этого заболевания являются вши, но далеко не все их виды. Основные возбудители - платяные. То есть те, которые живут в складках одежды. Вши, которые живут в волосах на голове, хоть и в меньшей степени, но тоже могут выступать в роли распространителей этой болезни. А вот лобковые - очень редко. Тиф - заболевание, которое между эпидемиями живет в латентном (спящем) состоянии в людях, являющихся хроническими носителями риккетсий.

Как происходит заражение

Сам укус вши к заражению не приводит. Оно происходит в момент расчесывания кожи, когда в тело втираются оставленные вшами выделения. Тиф - болезнь, инкубационный период которой составляет до двух недель. Лабораторные тесты становятся положительными только спустя 7 дней после заражения.

Болезнь начинается с озноба, лихорадки, сильной головной и спинной боли. Через несколько дней в области живота появляется пятнистая сыпь розового цвета. У больного начинает туманиться сознание, речь становится бессвязной и торопливой. Некоторые люди даже иногда впадают в кому. Температура постоянно держится на уровне 40 градусов и резко снижается через 14 дней. Когда происходят тифозные эпидемии, умирает почти 50% больных.

Болезнь Брилля

Это рецидив, он переносится немного легче, но имеет все проявления сыпного тифа. Возбудитель - риккетсия Провачека, по свойствам полностью схожая с бактериями эпидемического тифа. Болезнь названа по имени человека, который ее первый описал. Она не эпидемична, но через вши передается.

Может повторно появиться после первого заболевания спустя десятилетия. Основные симптомы: сильная головная боль, гиперестезия чувств, помутнение рассудка. Имеется гиперемия лица, но более слабая, чем при сыпном тифе. У некоторых больных медики дополнительно находят энантему Розенберга. Это очень обильная сыпь, но иногда заболевание протекает и без нее.

Эпидемиологический сыпной тиф

Инфекционное заболевание, которое вызывает риккетсия Провачека. Это классический трансмиссивный антропоноз. Заражение происходит в основном от человека, который болеет сыпным тифом. Эпидемический тиф представляет собой разновидность сыпного.

Для лечения этой болезни используются тетрациклиновые антибиотики, которые нужно пить до 5 раз в сутки. Если форма недуга тяжелая, выписывается левомицетина сукцинат, его принимают по 3 раза в день. Возбудитель эпидемического сыпного тифа - бактерии, поражающие платяных вшей. Через них и происходит заражение. Головные вши находятся на площади более меньшей, чем платяные, этим и обусловлено ограничение эпидемического фактора.

Симптомы и течение болезни

Как уже сказано выше, возбудитель эпидемического сыпного тифа - риккетсия Провачека. Начинается болезнь очень остро. За несколько дней температура повышается до критичной отметки. Больного мучают сильные головные боли, бессонница и непрекращающаяся рвота. У некоторых могут появиться психические и неврологические расстройства, когда сознание затемняется, и даже появляется эйфория.

Кожа больного человека гиперемирована, с первых дней нарушается работа сердца. Из-за сыпного тифа нередко начинается гипотония, тахикардия, появляются сбои сердечного ритма. При осмотре выявляется увеличенная селезенка и печень. Иногда возникают проблемы с мочевыделением, жидкость выходит по каплям, с сильными болевыми ощущениями.

На пятый день болезни появляется сыпь на теле, в основном на боках и конечностях. При более тяжелом протекании недуга высыпания могут наблюдаться на лице и шее. Иногда бывают осложнения в виде менингита. Если эпидемический тиф начать лечить сразу, не упуская драгоценное время, то он полностью проходит в течение двух недель.

Как обнаружить сыпной тиф

Правильно поставить диагноз в первые дни болезни очень сложно, так как симптомы схожи с признаками других заболеваний. Для правильной диагностики необходимы результаты анализов, которые помогут определить болезнь. Сыпной тиф изначально может походить на сифилис, грипп, корь, пневмонию и ряд других недугов. Человек проверяется на наличие вшей, контактов с больными тифом и т. д. Используются иногда и дифференциальные методы, когда врач отделяет симптомы от похожих болезней.

После 5-6 дня диагноз можно поставить уже более уверенно, на основании характера высыпаний и сроков их появления, гиперемии лица, изменений в нервной системе и ряда других показателей. Внимательно изучаются медиками и анализы крови.

Сыпной эпидемический тиф, лечение

Основными лекарственными препаратами считаются тетрациклиновые антибиотики. Если у человека наблюдается их непереносимость, то используется препарат "Левомицетин". Средство "Тетрациклин" назначается чаще. Принимается внутрь по 4 раза в день. Если болезнь протекает в тяжелой форме, то первые два дня делают внутривенно или внутримышечно уколы левомицетина сукцинат натрия по 3 раза в сутки.

Когда температура тела становится нормальной, лекарство принимается в обычной дозировке. Иногда на фоне использования антибиотиков может появиться осложнение. Оно происходит как наслоение второй болезни, например пневмонии. В этом случае назначаются дополнительные лекарственные препараты.

Этиотропная терапия дает обычно очень быстрый эффект, и в результате вакцинотерапия и длительная оксигенотерапия не требуются. Из патогенетических лекарств применяются витамины. В основном прописывают аскорбиновую кислоту и препараты сосудоукрепляющего действия.

Тиф - болезнь, которая может вызвать серьезные осложнения. Особенно часто они наблюдаются у пожилых людей, у которых снижен иммунитет. Им дополнительно назначаются антикоагулянты. Они препятствуют развитию тромбогеморрагического синдрома. Самым эффективным из этих препаратов считается "Гепарин". Его пожилым людям необходимо принимать сразу, как только установлен точный диагноз. Длительность приема таких лекарства - от трех до пяти дней.

Профилактика эпидемического сыпного тифа

Причины болезней кроются во вшах, поэтому бороться нужно начинать именно с ними. Желательно вообще не допускать их появления. Ранняя диагностика тоже немаловажна. Необходимо вовремя изолировать больного и, если есть возможность, госпитализировать. В стационаре он должен пройти тщательную санитарную обработку. Проводится дезинфекция одежды.

При профилактике используется прививка от тифа, инактивированная формалином, которая содержит мертвые риккетсии Провачека. Сейчас, благодаря вовремя и качественно проведенному лечению и профилактике сыпного тифа, вакцинация уже в больших масштабах не требуется. Заболеваемость снизилась значительно.

Эндемический сыпной тиф

Острое инфекционное заболевание, вызываемое риккетсиями Музера. Вторая разновидность сыпного. Переносчики тифа - мелкие грызуны (крысы, морские свинки и т. д.). Именно поэтому он имеет еще несколько названий:

- крысиный;

- классический;

- вшивый;

- тюремная, либо корабельная, лихорадка.

Очень распространен среди небольших диких грызунов. Именно они и являются природным резервуаром для вируса. Заразиться можно не только при контакте с ними, но и кушая пищу, в которой есть моча или фекалии крысиных или мышиных блох. А также через расчесы кожи, когда в них попадают их испражнения. Болезнь может передаваться и посредством укусов клещей, которые находятся на больных грызунах.

Брюшной тиф

Острая антропонозная кишечная инфекция, которую вызывают бактерии Сальмонеллы, вырабатывающие патогенный лишь для человека эндотоксин. Споры не образует. Для болезни характерны: лихорадка с общей интоксикацией организма, сыпь на коже, поражения лимфосистемы и тонкой кишки.

После произошедшего заражения максимальное количество вирусных бактерий образуется на третьей неделе. Транзиторные носители выделяют вирус в окружающую среду в течение 14 дней. При остром протекании болезни этот процесс может продолжаться в течение трех месяцев. При хронической форме выделяется брюшнотифозная палочка на протяжении нескольких лет.

Брюшной тиф передается фекально-оральным путем. В основном через воду, но также есть вероятность заражения в быту и при приеме пищи. Люди к этой болезни очень восприимчивы, но если переболеют, у них появляется стойкий иммунитет. Поэтому заранее делается прививка от брюшного тифа.

Болезнь в основном появляется на территориях с загрязненной водой и неблагополучной канализацией. От воды чаще всего заражаются взрослые и подростки, а маленькие дети - при молочных «вспышках». Болезнь возникает обычно летом и осенью.

Симптомы и течение брюшного тифа

Делится на несколько периодов. Изначально, в первую неделю, интоксикация проявляется по нарастающей. Брюшной тиф симптомы в этот период имеет такие: бледнеет кожа, появляется слабость, усиливается головная боль, происходит значительное или полное снижение аппетита, начинается брадикардия. На языке виден бледный налет, мучают запоры или поносы.

Разгар болезни происходит на десятый день. Температура высокая и не снижается, резко выражена интоксикация. Наблюдается заторможенность, раздражительность, появляется бледно-розовая сыпь в виде выступающих над кожей розеол. Она появляется на животе, груди, сбоку туловища, на сгибах конечностей. Сердце бьется глухо, начинается гипотония и брадикардия. Налет на языке становится коричневым, по краям видны отпечатки зубов. Живот вздувается, возникают запоры. Увеличивается селезенка и печень, нарушается сознание, больной начинает бредить, появляются галлюцинации. Может возникнуть даже токсический шок, если состояние очень тяжелое.

После того как болезнь начинает отступать, резко снижается температура. У выздоравливающего появляется хороший аппетит, восстанавливается сон, слабость исчезает, и общее самочувствие сильно улучшается.

Период реконвалесценции опасен рецидивами, которые могут возникнуть у 10% больных. Предвестники: селезенка и печень не нормализуются, аппетит слабеет, слабость возвращается, и снова усиливается общее недомогание. Клинические проявления одинаковые с течением основной болезни, но менее короткие по продолжительности.

Брюшной тиф может иметь легкую, среднюю и тяжелую форму. Существует и две атипичные - стертая и абортивная. Они возникают сейчас чаще, в связи в использованием при лечении антибиотиков и применении иммунопрофилактики. Лихорадка продолжается с неделю, но может длиться и три дня. Часто начало болезни очень острое, а серологические реакции могут быть отрицательными на протяжении всего течения болезни.

Профилактика брюшного тифа

Профилактика считается основным способом борьбы с этой болезнью. Она подразумевает комплекс мер, многие из которых контролируются системой здравоохранения. Причины болезней могут быть разные и крыться в грязной воде, зараженных продуктах, антисанитарии. Поэтому осуществляется строгий контроль и эпидемиологические проверки.

Медиками наблюдаются группы людей, которые могут быть носителями брюшного тифа. Контролируются все лица, от которых зависит возможное распространение болезни. Это работники медицинских учреждений, коммунального обслуживания, водонапорных станций и общепита.

Профилактика заболеваний также предполагает последующее длительное наблюдение за выздоровевшим человеком. Больных выписывают только поле того, как анализы пять раз подряд показали отрицательный результат. После этого выздоровевший человек регулярно сдает их в поликлинике по месту жительства в течение трех месяцев. По истечении этого срока у него еще два раза в год берут необходимые анализы на брюшной тиф.

Люди, которые переболели, даже после выздоровления должны постоянно следить за своей температурой. И при малейшем ее повышении, даже если это просто обычная простуда, обращаться в поликлинику для проверки, не вернулась ли болезнь снова. Так как подобные случаи иногда бывают.

Если здоровый человек контактировал с больным, то назначается 21-дневное врачебное наблюдение. В это время исследуется кровь, кал и моча, делается брюшнотифозный бактериофаг, используется вакцинация. Болезнетворная палочка очень устойчива к внешней среде, поэтому при несоблюдении правил гигиены существует большая вероятность заражения.

Возвратный тиф - что это?

Этот вид объединяет в себе эпидемический и эндемический. При болезни лихорадка чередуется с нормальной температурой тела. Возвратный тиф можно встретить везде в мире, практически в любой стране. Нет его только в Австралии, так как этот континент находится далеко от остальных. Наибольшая заболеваемость наблюдается в Африканских странах и Индии. Крупные вспышки болезни были отмечены в России и на Балканском полуострове. Возбудитель тифа - спирохеты Боррела. Клещевой возвратный тиф - это трансмиссивный зоонозный. В качестве его возбудителей выступает множество бактерий, которые называются боррелиями.

Возвратный тиф переносят клещи и грызуны, которые и являются природным резервуаром болезни. Инфицированные тифом клещи сохраняют в себе вирус в течение всей своей жизни. Вирусные бактерии могут передаваться и трансовариально, проникая в яйцеклетки членистоногих.

Заражение человека происходит при укусах клещами. На этом месте образуется папула, и через некоторое время развивается сама болезнь. Население эндемичных районов имеет к этому заболеванию низкую восприимчивость, а вот у приезжих она очень высокая. Поэтому туристам всегда рекомендуется делать соответствующие профилактические прививки и быть крайне осторожными. Особенно это касается тех людей, которые желают посетить африканские страны.

При эпидемическом возвратном тифе заражение происходит при расчесывании укуса, когда фекалии насекомых втираются в кожу. Если бактерии остаются снаружи и не проникают в кровь, то быстро погибают (в течение получаса). Поэтому если укусил клещ, категорически воспрещается расчесывать пораженное насекомым место. Нужно терпеть, хоть это и неприятно. Эпидемический возвратный тиф - болезнь, поражающая исключительно человека, животным она нестрашна.

И напоследок приведем несколько советов, которые помогут избежать возможного заражения. Обязательно нужно следить за личной гигиеной и регулярно проходить медицинские обследования. Не рекомендуется посещать места, где процветает антисанитария и могут водиться опасные для человека насекомые. Перед выездом за рубеж лучше узнать, нет ли в стране, которую желаете посетить, каких-либо эпидемий. Особенно это касается Азии и Африки. Даже если опасности не наблюдается, следует проявлять максимальную осторожность.

Синонимы: вшивый сыпной тиф, военный тиф, голодный тиф, европейский тиф, тюремная лихорадка, лагерная лихорадка; epidemic typhus fever, louse-born typhus, jail fever, famine fever, war fever-англ., Flecktyphus, Fleckfieber - нем.; typhus epidemique, typhus exanthematique, typhus historique - франц.; tifus exantematico, dermotypho - исп.

Эпидемический сыпной тиф - острая инфекционная болезнь, характеризуется циклическим течением, лихорадкой, розеолезно-петехиальной экзантемой, поражением нервной и сердечно-сосудистой систем, возможностью сохранения риккетсий в организме реконвалесцента в течение многих лет.

Этиология. Возбудителями болезни являются R. prowazekii, распространенная во всех странах мира, и R. canada , циркуляция которой наблюдается в Северной Америке. Риккетсия Провачека несколько крупнее других риккетсий, грамотрицательная, имеет два антигена: поверхно-стно расположенный видонеспецифический (общий с риккетсиями Музера) термостабильный, растворимый антиген липоидополисахаридно-протеиновой природы, под ним располагается видоспецифический нерастворимый термолабильный белково-полисахаридный антигенный комплекс. Риккетсий Провачека быстро гибнут во влажной среде, но длительно сохраняются в фекалиях вшей и в высушенном состоянии. Хорошо переносят низкие температуры, гибнут при прогревании до 58°С за 30 мин, до 100°С - за 30 с. Погибают под действием обычно применяемых дезсредств (лизол, фенол, формалин). Высоко чувствительны к тетрациклинам.

Эпидемиология. Выделение сыпного тифа в самостоятельную нозологическую форму впервые сделано русскими врачами Я. Щировским (1811), Я. Говоровым (1812) и И. Франком (1885). Детальное разграничение брюшного и сыпного тифов (по клинической симптоматике) сделано в Англии Мерчисоном (1862) и в России С. П. Боткиным (1867). Роль вшей в передаче сыпного тифа впервые установил Н. Ф. Гамалея в 1909 г. Заразительность крови больных сыпным тифом доказал опытом самозаражения О. О. Мочутковский (кровь больного сыпным тифом была взята на 10-й день болезни, введена в разрез кожи предплечья, заболевание О. О. Мочутковского наступило на 18-й день после самозаражения и протекало в тяжелой форме). Заболеваемость сыпным тифом резко возрастала во время войн и народных бедствий, число заболевших исчислялось миллионами. В настоящее время высокая заболеваемость сыпным тифом сохранилась лишь в некоторых развивающихся странах. Однако многолетнее сохранение риккетсий у ранее переболевших сыпным тифом и периодическое появление рецидивов в виде болезни Брилля–Цинссера не исключает возможность эпидемических вспышек сыпного тифа. Это возможно при ухудшении социальных условий (повышенная миграция населения, педикулез, ухудшение питания и др.).

Источником инфекции является больной человек, начиная с последних 2–3 дней инкубационного периода и до 7–8-го дня с момента нормализации температуры тела. После этого, хотя риккетсии могут длительно сохраняться в организме, реконвалесцент уже опасности для окружающих не представляет. Сыпной тиф передается через вшей, преимущественно через платяных, реже через головных. После питания кровью больного вошь становится заразной через 5–6 дней и до конца жизни (т. е. 30–40 дней). Заражение человека происходит путем втирания фекалий вшей в повреждения кожи (в расчесы). Известны случаи инфицирования при переливании крови, взятой у доноров в последние дни инкубационного периода. Риккетсия, циркулирующая в Северной Америке (R. canada ), передается клещами.

Патогенез. Воротами инфекции являются мелкие повреждения кожи (чаще расчесы), уже через 5–15 мин риккетсий проникают в кровь. Размножение риккетсий происходит внутриклеточно в эндотелии сосудов. Это приводит к набуханию и десквамации эндотелиальных клеток. Попавшие в ток крови клетки разрушаются, высвобождающиеся при этом риккетсии поражают новые эндотелиальные клетки. Наиболее бурно процесс размножения риккетсий происходит в последние дни инкубационного периода и в первые дни лихорадки. Основной формой поражения сосудов является бородавчатый эндокардит. Процесс может захватывать всю толщину сосудистой стенки с сегментарным или круговым некрозом стенки сосуда, что может привести к закупорке сосуда образующимся тромбом. Так возникают своеобразные сыпнотифозные гранулемы (узелки Попова). При тяжелом течении болезни преобладают некротические изменения, при легком - пролиферативные. Изменения сосудов особенно выражены в центральной нервной системе, что дало основание И. В. Давыдовскому считать, что каждый сыпной тиф является негнойным менингоэнцефалитом. С поражением сосудов связаны не только клинические изменения со стороны центральной нервной системы, но и изменения кожи (гиперемия, экзантема), слизистых оболочек, тромбоэмболические осложнения и др. После перенесенного сыпного тифа остается довольно прочный и длительный иммунитет. У части реконвалесцентов это нестерильный иммунитет, так как риккетсии Провачека могут десятилетиями сохраняться в организме реконвалесцентов и при ослаблении защитных сил организма обусловливать отдаленные рецидивы в виде болезни Брилля.

Симптомы и течение. Инкубационный период колеблется от 6 до 21 дня (чаще 12–14 дней). В клинической симптоматике сыпного тифа выделяют начальный период - от первых признаков до появления сыпи (4–5 дней) и период разгара - до падения температуры тела до нормы (длится 4–8 дней с момента появления сыпи). Следует подчеркнуть, что это классическое течение. При назначении антибиотиков тетрациклиновой группы уже через 24–48 ч температура тела нормализуется и исчезают другие клинические проявления болезни. Для сыпного тифа характерно острое начало, лишь у некоторых больных в последние 1–2 дня инкубации могут быть продромальные проявления в виде общей разбитости, быстрой утомляемости, подавленности настроения, тяжести в голове, к вечеру возможно небольшое повышение температуры тела (37,1–37,3°С). Однако у большинства больных сыпной тиф начинается остро с повышения температуры, которое иногда сопровождается познабливанием, слабостью, сильной головной болью, снижением аппетита. Выраженность этих признаков прогрессивно нарастает, головная боль усиливается и становится нестерпимой. Рано выявляется своеобразное возбуждение больных (бессонница, раздражительность, многословность ответов, гиперестезия органов чувств и др.). При тяжелых формах может быть нарушение сознания.

При объективном обследовании отмечается повышение температуры тела до 39–40°С, максимального уровня температура тела достигает в первые 2–3 дня от начала болезни. В классических случаях (т. е. если болезнь не купирована назначением антибиотиков) на 4-й и 8-й день у многих больных отмечались “врезы” температурной кривой, когда на короткое время температура тела снижается до субфебрильного уровня. Длительность лихорадки в таких случаях чаще колеблется в пределах 12–14 дней. При осмотре больных уже с первых дней болезни отмечается своеобразная гиперемия кожи лица, шеи, верхних отделов грудной клетки. Сосуды склер инъецированы (“красные глаза на красном лице” ). Рано (с 3-го дня) появляется характерный для сыпного тифа симптом - пятна Киари–Авцына. Это своеобразная конъюнктивальная сыпь. Элементы сыпи диаметром до 1,5 мм с расплывчатыми нечеткими границами красные, розово-красные или оранжевые, количество их чаще 1–3, но может быть и больше. Расположены они на переходных складках конъюнктив, чаще нижнего века, на слизистой оболочке хряща верхнего века, конъюнктивах склер. Эти элементы иногда бывает трудно рассмотреть из-за выраженной гиперемии склер, но если в конъюнктивальный мешок закапать 1–2 капли 0,1% раствора адреналина, то гиперемия исчезает и пятна Киари–Авцына можно выявить у 90% больных сыпным тифом (адреналиновая проба Авцына ).

Ранним признаком является и энантема, которая очень характерна и имеет важное значение для ранней диагностики. Она описана Н. К. Розенбергом в 1920 г. На слизистой оболочке мягкого неба и язычка, обычно у его основания, а также на передних дужках можно заметить небольшие петехии (до 0,5 мм в диаметре), число их чаще 5–6, а иногда и больше. При внимательном осмотре энантему Розенберга можно выявить у 90% больных сыпным тифом. Появляется она за 1–2 дня до появления кожных высыпаний. Как и пятна Киари–Авцына, она сохраняется до 7–9-го дня болезни. Следует отметить, что при развитии тромбогеморрагического синдрома сходные высыпания могут появиться и при других инфекционных болезнях.

При выраженной интоксикации у больных сыпным тифом может наблюдаться своеобразная окраска кожи ладоней и стоп, она характеризуется оранжевым оттенком, это не желтушность кожи, тем более что отсутствует субиктеричность склер и слизистых оболочек (где, как известно, желтушность проявляется раньше). Доцент кафедры инфекционных болезней И. Ф. Филатов (1946) доказал, что такая окраска обусловлена нарушением каротинового обмена (каротиновая ксантохромия).

Характерная сыпь, которая и обусловила название болезни, появляетсячаще на 4–6-й день (чаще всего ее замечают утром 5-го дня болезни), хотя наиболее типичный срок появления - 4-й день. Появление сыпи свидетельствует о переходе начального периода болезни в период разгара. Характерной особенностью сыпнотифозной экзантемы является ее петехиально-розеолезный характер. Состоит из розеол (мелкие красные пятнышки диаметром 3–5 мм с размытыми границами, не возвышающиеся над уровнем кожи, розеолы исчезают при давлении на кожу или растягивании ее) и петехий - небольших кровоизлияний (диаметр около 1 мм), они не исчезают при растягивании кожи. Различают первичные петехии, которые появляются на фоне ранее неизмененной кожи, и вторичные петехии, которые располагаются на розеолах (при растягивании кожи исчезает розеолезный компонент экзантемы и остается лишь точечное кровоизлияние). Преобладание петехиальных элементов и появление на большинстве розеол вторичных петехий свидетельствует о тяжелом течении болезни. Экзантема при сыпном тифе (в отличие от брюшного тифа) характеризуется обилием, первые элементы можно заметить на боковых поверхностях туловища, верхней половине груди, затем на спине, ягодицах, меньше сыпи на бедрах и еще меньше на голенях. Крайне редко сыпь появляется на лице, ладонях и подошвах. Розеолы быстро и бесследно исчезают с 8–9-го дня болезни, а на месте петехий (как любого кровоизлияния) отмечается смена окраски, сначала они синевато-фиолетовые, затем желтовато-зеленоватые, исчезают более медленно (в течение 3–5 дней). Течение болезни без сыпи наблюдается редко (8–15%), обычно у больных детского возраста.

Существенных изменений органов дыхания у больных сыпным тифом обычно не выявляется, нет воспалительных изменений верхних дыхательных путей (краснота слизистой оболочки глотки обусловлена не воспалением, а инъекцией кровеносных сосудов). У некоторых больных отмечается учащение дыхания (за счет возбуждения дыхательного центра). Появление пневмонии является осложнением. Изменения органов кровообращения отмечаются у большинства больных. Это проявляется в тахикардии, снижении АД, приглушении тонов сердца, изменениях ЭКГ, может развиться картина инфекционно-токсического шока. Поражение эндотелия обусловливает развитие тромбофлебитов, иногда тромбы образуются и в артериях, в периоде реконвалесценции возникает угроза тромбоэмболии легочной артерии.

Почти у всех больных довольно рано (с 4–6-го дня) выявляется увеличение печени. Увеличение селезенки выявляется несколько реже (у 50–60% больных), но в более ранние сроки (с 4-го дня), чем у больных брюшным тифом. Изменения центральной нервной системы являются характерными проявлениями сыпного тифа, на что давно обратили внимание русские врачи (“нервная повальная горячка” , по терминологии Я. Говорова). С первых дней болезни характерно появление сильной головной боли, своеобразного возбуждения больных, что проявляется в многословии, бессоннице, больных раздражает свет, звуки, прикосновение к коже (гиперестезия органов чувств), могут быть приступы буйства, попытки бежать из стационара, нарушения сознания, делириозное состояние, нарушение сознания, бред, развитие инфекционных психозов. У части больных с 7–8-го дня болезни появляются менингеальные симптомы. При исследовании цереброспинаьной жидкости отмечается небольшой плеоцитоз (не более 100 лейкоцитов), умеренное повышение содержания белка. С поражением нервной системы связано появление таких признаков, как гипомимия или амимия, сглаженность носогубных складок, девиация языка, затруднение при высовывании его, дизартрия, нарушение глотания, нистагм. При тяжелых формах сыпного тифа выявляется симптом Говорова–Годелье. Впервые его описал Я. Говоров в 1812 г., Годелье описал его позднее (1853). Симптом заключается в том, что на просьбу показать язык, больной высовывает его с трудом, толчкообразными движениями и дальше зубов или нижней губы язык высунуть не может. Этот симптом появляется довольно рано - до появления экзантемы. Иногда он выявляется и при более легком течении болезни. У части больных появляется общий тремор (дрожание языка, губ, пальцев рук). На высоте болезни выявляются патологические рефлексы, признаки нарушения орального автоматизма (рефлекс Маринеску–Радовичи, хоботковый и дистансоральный рефлексы).

Длительность течения болезни (если не применялись антибиотики) зависела от тяжести, при легких формах сыпного тифа лихорадка продолжалась 7–10 дней, выздоровление наступало довольно быстро, осложнений, как правило, не было. При среднетяжелых формах лихорадка достигала высоких цифр (до 39–40 °С) и длилась в течение 12–14 дней, экзантема характеризовалась преобладанием петехиальных элементов. Возможно развитие осложнений, однако заболевание, как правило, заканчивалось выздоровлением. При тяжелом и очень тяжелом течении сыпного тифа наблюдалась высокая лихорадка (до 41–42°С), резко выраженные изменения центральной нервной системы, тахикардия (до 140 уд/мин и более), снижение АД до 70 мм рт. ст. и ниже. Сыпь имеет геморрагический характер, наряду с петехиями могут появляться и более крупные кровоизлияния и выраженные проявления тромбогеморрагического синдрома (носовые кровотечения и др.). Наблюдались и стертые формы сыпного тифа, но они чаще оставались нераспознанными. Приведенная симптоматика характерна для классического сыпного тифа. При назначении антибиотиков болезнь купируется в течение 1–2 сук.

Диагноз и дифференциальный диагноз. Диагноз спорадических случаев в начальный период болезни (до появления типичной экзантемы) очень труден. Серологические реакции становятся положительными также лишь с 4–7-го дня от начала болезни. Во время эпидемических вспышек диагноз облегчается эпидемиологическими данными (сведения о заболеваемости, наличии завшивленности, контакт с больными сыпным тифом и др.). При появлении экзантемы (т. е. с 4–6-го дня болезни) клинический диагноз уже возможен. Сроки появления и характер сыпи, гиперемия лица, энантема Розенберга, пятна Киари–Авцына, изменения со стороны нервной системы - все это позволяет дифференцировать в первую очередь от брюшного тифа (постепенное начало, заторможенность больных, изменения со стороны органов пищеварения, более позднее появление экзантемы в виде розеоло-папулезной мономорфной сыпи, отсутствие петехий и др.). Необходимо дифференцировать и от других инфекционных болезней, протекающих с экзантемой , в частности, с другими риккетсиозами (эндемический сыпной тиф, клещевой риккетсиоз Северной Азии и др.). Некоторое дифференциально-диагностическое значение имеет картина крови. При сыпном тифе характерным является умеренный нейтрофильный лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом, эозинопения и лимфопения, умеренное повышение СОЭ.

Для подтверждения диагноза используют различные серологические реакции. Сохранила некоторое значение реакция Вейля–Феликса - реакция агглютинации с протеем ОХ 19 , особенно при нарастании титра антител в ходе болезни. Чаще используют РСК с риккетсиозным антигеном (приготовленным из риккетсий Провачека), диагностическим титром считается 1:160 и выше, а также нарастание титра антител. Используют и другие серологические реакции (реакция микроагглютинации, гемагглютинации и др.). В меморандуме совещания ВОЗ по риккетсиозам (1993) в качестве рекомендуемой диагностической процедуры рекомендована непрямая реакция иммунофлюоресценции. В острую фазу болезни (и периода реконвалесценции) антитела связаны с IgM, что используется для отличия от антител в результате ранее перенесенной болезни. Антитела начинают выявляться в сыворотке крови с 4–7-го дня от начала болезни, максимального титра достигают через 4–6 нед от начала заболевания, затем титры медленно снижаются. После перенесенного сыпного тифа риккетсий Провачека в течение многих лет сохраняются в организме реконвалесцента, это обусловливает длительное сохранение антител (связаны с IgG также в течение многих лет, хотя и в невысоких титрах). В последнее время с диагностическими целями используют пробную терапию антибиотиками тетрациклиновой группы. Если при назначении тетрациклина (в обычных терапевтических дозах) через 24–48 ч не наступает нормализация температуры тела, то это позволяет исключить сыпной тиф (если лихорадка не связана с каким-либо осложнением).

Лечение. Основным этиотропным препаратом в настоящее время являются антибиотики тетрациклиновой группы , при непереносимости их эффективным оказывается и левомицетин (хлорамфеникол). Чаще назначается тетрациклин внутрь по 20–30 мг/кг или для взрослых по 0,3–0,4 г 4 раза в день. Курс лечения продолжается 4–5 дней. Реже назначают левомицетин по 0,5–0,75 г 4 раза в сутки в течение 4–5 дней. При тяжелых формах первые 1–2 дня можно назначать левомицетина сукцинат натрия внутривенно или внутримышечно по 0,5–1 г 2–3 раза в сутки, после нормализации температуры тела переходят на пероральное применение препарата. Если на фоне антибиотикотерапии присоединяется осложнение, обусловленное наслоением вторичной бактериальной инфекции (например, пневмонии), то с учетом этиологии осложнения дополнительно назначают соответствующий химиопрепарат.

Этиотропная антибиотикотерапия оказывает очень быстрый эффект и поэтому многие методы патогенетической терапии (вакцинотерапия, разработанная профессором П. А. Алисовым, длительная оксигенотерапия, обоснованная В. М. Леоновым, и др.) в настоящее время имеют лишь историческое значение. Из патогенетических препаратов обязательным является назначение достаточной дозы витаминов, особенно аскорбиновой кислоты и Р-витаминные препараты, которые обладают сосудоукрепляющим действием. Для предупреждения тромбоэмболических осложнений, особенно в группах риска (к ним прежде всего относятся лица пожилого возраста), необходимо назначение антикоагулянтов. Назначение их необходимо и для предупреждения развития тромбогеморрагического синдрома. Наиболее эффективным препаратом для этой цели является гепарин, который следует назначать сразу же после установления диагноза сыпного тифа и продолжать его прием в течение 3–5 дней.

Гепарин (Heparinum ), синонимы: Heparin sodim , Гепарин ВС, Гепароид. Выпускается в виде раствора во флаконах по 25 000 ЕД (5 мл). Следует учитывать, что тетрациклины в какой-то степени ослабляют действие гепарина. Вводят внутривенно в первые 2 дня по 40 000–50 000 ЕД/сут. Препарат лучше вводить капельно с раствором глюкозы или разделить дозу на 6 равных частей. С 3-го дня дозу уменьшают до 20 000– 30 000 ЕД/сут. При уже возникшей эмболии суточную дозу в первый день можно увеличить до 80 000–100 000 ЕД. Препарат вводят под контролем свертывающей системы крови.

Прогноз. До введения в практику антибиотиков прогноз был серьезным, многие больные умирали. В настоящее время при лечении больных тетрациклинами (или левомицетином) прогноз благоприятный даже при тяжелом течении болезни. Летальные исходы наблюдались очень редко (менее 1%), а после введения в практику антикоагулянтов летальных исходов не наблюдается.

Профилактика и мероприятия в очаге. Для профилактики сыпного тифа большое значение имеет борьба со вшивостью, ранняя диагностика, изоляция и госпитализация больных сыпным тифом, необходима тщательная санитарная обработка больных в приемном покое стационара и дезинсекция одежды больного. Для специфической профилактики использовалась инактивированная формалином вакцина, содержащая убитые риккетсии Провачека. Вакцины использовались во время повышенной заболеваемости и были эффективными. В настоящее время при наличии активных инсектицидов, эффективных методов этиотропной терапии и низкой заболеваемости значение противосыпнотифозной вакцинации значительно снизилось.