Трансакционный анализ Э. Берна. Берн Эрик: трансактный анализ как метод психотерапии

Более, чем 15-летнее практическое использование ТА, как основного метода психотерапии в ежедневной практической практике психологов и психотерапевтов позволяет судить об успешности, эффективности и широте применения ТА в решении самых разнообразных проблем, в том числе лечении психических и ряда психосоматических заболеваний.

Простота, ясность метода, доступная для понимания даже 8-летнему ребенку, по словам самого Берна, позволяет быстро овладевать им даже людям, далеким от медицины. Недаром, ТА развился и получил научно-практическую платформу в 3-х областях специализации: психотерапии, консультировании, образовании, организации.

Говоря о психотерапевтическом направлении развития ТА, особенно успешным оказывается применение ведущих концепций ТА в лечении пациентов невротического, пограничного уровня расстройств, обращающихся за помощью к специалистам с различными соматическими и психологическими жалобами вследствие нарушения социальной адаптации, соматогенно-, психогенно провоцированные.

При этом, опираясь на уже хорошо знакомые и признанные "классические" теории, описанные Берном и его ближайшими последователями, такие как, теория Эго-состояний, теория игр ,теория сценария жизни, рекетная система, ТА продолжает сохранять актуальность как метод психотерапии и в настоящее время, развиваясь и наполняясь новыми научно-практическими открытиями в области исследования жизненного пути человека.

Привлекая внимание своей доступностью в освоении и понимании, ТА дает возможность специалистам интегрировать ТА с другими методами психотерапии и оказывать эффективную помощь клиенту с первого контакта, который, зачастую, происходит по телефону.

ТА-терапевт использует оригинальный инструмент ТА-диагностику актуального Эго-состояния пациента для быстрого понимания проблем клиента, определяя личностный стиль или адаптацию личности пациента, что дает возможность построить гипотезу о взаимосвязи особенности личности пациента и текущих проблем, прогнозируя возможности и направления психотерапии.

Наблюдение Эго-состояния в ходе консультативной работы дает специалисту картину распределения катетксиса (жизненной энергии) между Эго-состояниями, определить уровень катексиса Взрослого Эго-состояния с его способностью к осознанию причины проявления страдания пациента, понимание собственного вклада в возникшую проблему, определить суть внутри- психического конфликта и его реализацию в соматической сфере пациента, что отражается на текущей жизни пациента. Рассмотреть разные перспективы решения проблемы и предложить эффективный контракт на изменения, учитывая диагноз пациента.

Созвучие с внутренним Миром пациента, эматическое отражение переживаний пациента через эмпатические трансакции, направленные к Детскому эго-состоянию пациента являются теми базовыми аспектами в работе ТА- терапевта, без которых невозможно было бы понять страдание пациента и оказать ему необходимую помощь. Такое отношение психотерапевта помогает построить терапевтический альянс, поддерживает пациента на пути позитивных перемен, питает внутренний ресурс пациента и усиливает его способность справляться с внутренними переживаниями и противостоять бессознательному сопротивлению лечебному процессу.

Анализ трансакций, определение профиля поглаживаний, анализ сценарной и рэкетной систем помогает раскрыть особенности сценарных паттернов пациента, специфику симбиотических отношений, ограничивающих спонтанность и способность решать текущую трудность. Благодаря чему создается возможность предложить пациенту эффективные интервенции, нейтрализующие токсические предписания в сценарии пациента.

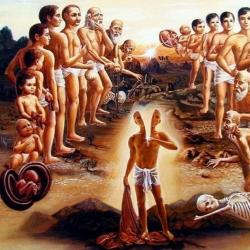

Кроме описанных концепций, ТА знаменит среди других методов психотерапии своей популярной концепцией сценариев. Создавая теорию сценария жизни, Берн описывал сценарии, как лимитирующие и деструктивные сюжетные линии истории человека, которые повторяются снова и снова с самого раннего детства до зрелого возраста. Берн подчеркивал ограничительный характер сценариев, мешающий автономному развитию человека. Дальнейшие Берновские исследования допускали наличие и конструктивных сценариев. Целью сценарного излечение определялось исследование семейной драмы, "завершение одного спектакля и постановка нового, более успешного". Перспектива возможности влияния на исход (финал) сценарной драмы, осознание сценарных сюжетов драмы, а значит расширение способности к управлению сценарием,обозначает успешность ТА среди других методов психотерапии.

Так, интересной и развивающейся является теория повествовательного сценария (нарратива), согласно которой люди определяют для себя и для других, кто они есть через автобиографические рассказы, структура которого отражает жизненный опыт человека, а жизненные события связываются в упорядоченную последовательность при помощи сюжета. Повествования имеют первичной целью интегрирование опыта в последовательный рассказ совместимый с культурой человека, к которой они принадлежат.

История, отражающая текущую проблему, с которой пришел пациент и рассказанная в процессе психотерапии, является, по сути, сюжетной линией сценария пациента. Выслушивая пациента, психотерапевт может провести анализ, выявляя реляционный эпизод в повествовании пациента и анализируя его по трем направлениям: желания, потребности, намерения пациента, реакции других, реакции пациента.

Обычно эпизод текущей жизни, отражающий текущую проблему клиента, прямо соотносится с рекетной системой теории ТА . ТА-терапевт определяет повторяющийся сюжет из сценария жизни.

Например, "я хочу быть успешной, но другие критикуют и унижают меня, тогда я ухожу и сдаюсь". В ходе психотерапии происходит не только анализ опорных сценарных элементов из повествования пациента с выявлением, но и "оживление" процесса, в ходе которого пациент переживает реляционный опыт (болезненный опыт прошлого) с ТА-терапевтом, параллельно своему опыту со значимыми фигурами своей истории. Итак, сценарий не только повествуется пациентом в ходе терапевтического процесса, но и проживается в контакте с психотерапевтом, который реагирует на пациента и через живое лечебное взаимодействие рассказ пациента приобретает последовательность и открываются новые жизненные перспективы.

Вспоминается случай из практики, когда инфекционистом поликлиники была направлена на консультацию психотерапевта 50-летняя пациентка Р., долго и безуспешно лечившая диарею неясного происхождения. Существенных соматических изменений, кроме возрастных, врачами- интернистами обнаружено не было. Лабораторно- инструментальные показатели были без особенностей. Тем не менее, Р. страдала от монотонных абдоминальных болей, изнуряющего жидкого стула, общей слабости, что сопровождалось болезненными переживаниями по поводу своего состояния и, особенно, безуспешного лечения. Консультация психотерапевта была последней отчаянной попыткой инфекциониста оказать помощь Р.

Акцент внимания психотерапевта был направлен на отсутствие явной соматической и инфекционной патологии и, при этом, тяжелое соматическое и психо-эмоциональное состояние Р. В ходе диагностической сессии психотерапевт, листая страницы толстой амбулаторной карты, психотерапевт обратил внимание Р. на то, как часто она обращает за помощью, заподозрил наличие токсического предписания «не живи», реализующегося через соматическую сферу. Безуспешность лечения выше описанных симптомов явно подтверждало текущую активность предписания. Исследовательский контракт с Р. подтвердил гипотезу психотерапевта.

Р. была ошеломлена таким- трансактно- аналитическим взглядом на ее проблему. Ее дальнейшее эмоциональное оживление и интерес к анализу ее сценария (действие предписания «не живи», особенности родительско- детских отношений, обстоятельства текущей жизни, реализующие предписание) были индикаторами верного направления в лечебной тактике психотерапевта, что позволяло оказать необходимую помощь Р.

Р. припомнила свою историю. Родилась она не вовремя для своих родителей, всегда ощущала свою ненужность им. Жизнь проживала трудно и одиноко. Много и часто болела. Мать умерла много лет назад, воспоминания о ней не сохранили какой-либо след в душе Р. Отец умер год назад. Несмотря на отсутствие теплых эмоциональных отношений с родителями, Р. отмечала, что отец был ближе ей и понятнее. Первое время после смерти отца Р. «держалась» и продолжала жить как обычно. Но затем, спустя полгода, наступило ухудшение соматического состояния, появились выше описанные симптомы и «начались бесконечные походы по врачам». Соматические симптомы являлись проявлением «отрицания» смерти отца -стадии процесса траура (Е. Кублер- Росс), продвигали Р. к сценарной расплате, как реализации предписания «не живи».

Используя методику классического ТА («три пи» Пэт Кроссман) через трансакции эмпатии, отражения и конфронтации удалось «нейтрализовать» токсическое предписание «не живи», повысить уровень катексиса Взрослого Эго-состояния Р. (деконтаминировать), что проявлялось в новом осознании Р. причин своего состояния Р смогла понять взаимосвязь симптомов с текущей трудностью (отрицание смерти отца и продолжение выполнение предписания «не живи»).Психотерапевт дал «разрешение» Детскому Эго-состоянию не следовать токсическому предписанию Родителя. Предложить «защиту» от токсического влияния в виде лечебного контракта, используя терапевтический потенциал - «силу» психотерапевта.

Результатом успешного применения ТА явилось прекращение диареи, облегчение общего соматического и эмоционального состояния Р. уже после первой консультации. Конечно, данной пациентке требовалась более долгосрочная психотерапия для проживания траура и принятия новых здоровых не сценарных решений. При этом, успех применения ТА на первой сессии заложил фундамент для последующих позитивных перемен в жизни и здоровье Р.

Другим перспективным направлением ТА является интегративный метод психотерапии (Эрскин).Цель интегративного ТА-помочь пациенту в терапевтических отношениях с психотерапевтом открыть, понять внутрипсихические процессы и защиты.

Взяв за основу Берновскую концепцию личности, его видение личности во взаимоотношениях с окружающим Миром, интегративный ТА пошел дальше, углубил и развил ТА, создав три фундаментальных теоретических конструкта: теорию мотивации, личности, методов.

Каждая из них по отдельности раскрывает определенную значимую область человеческого функционирования, а в тесной взаимосвязи они представляют собой полную, организованную структуру, представляя широту возможностей психотерапии. Так, теория личности в интегративном ТА иллюстрируется четырьмя визуальными моделями: "Я-в-отношениях», сценарной системой, моделью Эго-состояний, теорией методов, наглядно представленной диаграммой "методов, стимулирующих контакт, и ориентированных на отношения". Реорганизация личности происходит в процессе интеграции аффективных, когнитивных и физиологических внутрипсихических процессов с проявляемым поведением при помощи контактных, терапевтических отношений. Для этого ТА-терапевта есть достаточно инструментов и подходов. По мере роста и развития наших пациентов до уровня излечения-понимания ими их собственной личностной уникальности и организации своего опыта в последовательное повествование, мы- ТА-терапевты тоже развиваем свою теоретическую и практическую базу. Таким образом, трансактный анализ, как метод психотерапии развивается, укрепляя свою научную платформу и предоставляя многообразие инструмента для работы как профессионалам, работающим в области лечения психических болезней, так и интересующимся вопросами изменения своего жизненного пути.

Литература:

Берн Э. Трансакционный анализ в психотерапии/ Э. Берн- М.: Академический проект,2001

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы: пер.с англ./Э. Берн- М.: Прогресс,1988.

Штайнер К. Сценарии жизни людей. Школа Эрика Берна: пер.с англ./ К. Штайнер- СПб.: Питер,2003.

Erskine R. The Racket System:A Model for Racket Analysis / R. Erskine, M. Zalcmann // Theories and Methods of an Integrative Transactional Analysis. A Volume a Selected Articles.-San Francisco: TA Press, 1997.-P.156-165.

Tosi M.T. The lived and narrated script: an ongoing narrative construction / M.T. Tosi //Life Scripts.A Transactional Analysis of Uncounscious Relational Patterns / ed.: R.Erskine.- London:Karnac,2010.-P.29-54.

Luborsy L. Understanding Transference: The CCRT (Core Conflictual Relational Theme) Method /L. Luborsky, P.Crits-Christoph.-New York:Basic Book,1990.

Erskine R.G.Methods of an integrative psychotherapy /R.G.Erskine.R.L.Trautmann//Theories and methods of an integrative transactional analysis: A valume ofselected articles.-San Francisco:TA Press.1997.-P.20-36.

© Грузберг А., перевод на русский язык, 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2015

Вместо вступления

Прежде надо познакомиться с терминологией, которая встретится вам в этой книге, где много внимания уделено индивидуальной и социальной психиатрии.

Социальная психиатрия обозначает изучение психиатрических аспектов трансакции или набора трансакций, которые происходят между двумя или несколькими индивидами. Сравнение психиатрических проблем различных социальных, культурных или национальных групп, которое иногда тоже именуют «социальной психиатрией», может быть лучше и точнее обозначено как «сравнительная психиатрия».

Он часто обозначает человека вообще, независимо от пола. Есть в контексте означает «обычно, насколько это известно автору». Кажется означает «мне кажется, что это так, но у меня недостаточно данных, чтобы быть окончательно уверенным». Конкретные люди именуются «взрослый», «родитель» и «ребенок». Когда эти термины написаны с прописной буквы: Взрослый, Родитель, Ребенок – они означают состояния Эго, а не конкретных людей. Соответственно и прилагательные «взрослый», «родительский» и «детский» пишутся с прописной или строчной буквы согласно контексту.

Термин «психоанализ» и его синонимы в данной книге обозначают то, что известно как «ортодоксальный психоанализ», то есть разрешение приобретенных в детстве комплексов и конфликтов при помощи систематического использования свободных ассоциаций, когда терапевт работает с феноменами переноса и сопротивления в соответствии с принципами Фрейда. Стоит, однако, иметь в виду, что после пятнадцати лет совместной жизни психоаналитическое движение и автор мирно расстались (оставаясь в самых дружеских отношениях) и что концепция функций Эго в представлении автора отлична от той, которой придерживается большинство ортодоксальных психоаналитиков.

Введение

Состояние Эго можно описать феноменологически – как связную систему чувств по отношению к определенному субъекту и операционно – как набор образцов поведения; или прагматически – как систему чувств, которая мотивирует соответствующий набор поведенческих образцов. Пенфилд1

Уайлдер Грейвс Пенфилд (1891–1976) – американский невролог и нейрохирург. – (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.

)

Продемонстрировал, что воспоминания эпилептиков в своей естественной форме проявляются как состояния Эго. Электрическим стимулированием височных участков коры головного мозга с обеих сторон он был способен вызвать эти феномены.

В одном случае такого «вынужденного» в результате электрической стимуляции вторичного переживания пациент воскликнул, что слышит, как кто-то смеется. Однако сам пациент «не склонен был смеяться над шуткой, в чем бы она ни заключалась. Он таким образом сознавал две одновременно существующие ситуации. Его восклицание свидетельствует о том, что он сознавал несовместимость этих двух ситуаций – одной настоящей и другой, вызванной в его сознании из прошлого». Хотя, когда такое воспоминание вызывается в сознании пациента, «оно кажется ему соответствующим настоящему моменту». И только когда оно проходит, он способен осознавать его как яркое воспоминание из прошлого. В момент стимулирования «пациент одновременно является и актером, и аудиторией».

Пенфилд, Джаспер и Робертс подчеркивают разницу между такими полными воспоминаниями, то есть пробуждением полных состояний Эго, и изолированными феноменами, которые возникают при стимуляции слуховых и зрительных центров, или воспоминаниями о словах. Они особенно отмечают, что случаи стимуляции височных долей включают в себя важные психические элементы, такие, как понимание смысла происходившего и эмоции, которые вызвало когда-то это происходившее.

Кьюби в своих комментариях к этому эксперименту отмечает, что пациент одновременно является и наблюдателем, и наблюдаемым и что перед нами «воспоминание полное, включающее и то, что пациент не в состоянии вспомнить сознательно, и приближающееся к полноте воспоминаний, которое иногда может быть достигнуто под гипнозом». Прошлое становится таким же непреодолимым и ярким, как настоящее. Словесная память служит просеивающим экраном, через который проходят чувственные воспоминания о прошлом опыте. Уместно привести замечание Кобба из того же сборника, что «изучение эмоций сейчас является законным медицинским занятием», которое он связывает с физиологией древнейших участков коры головного мозга.

Психологам хорошо известно, что состояния Эго могут постоянно сохраняться. Федерн одним из первых подчеркнул, что психологическая реальность основана на полных и дискретных состояниях Эго. Вайсс описывает состояния Эго как «действительно испытываемую реальность умственного и физического Эго в отношении к определенному периоду жизни». В этой связи Федерн говорит о «повседневных» состояниях Эго.

Вайсс, главный истолкователь Федерна, точно формулирует, что Эго прежних возрастных уровней сохраняются в потенциальном состоянии. Это хорошо доказано клинически тем фактом, что «подобные состояния Эго могут быть в особых условиях вторично наделены энергией либидо, например: в гипнозе, во сне и в психозах». Он также замечает, что «два или больше раздельных состояний Эго могут попытаться сохранить единство и сознательно существовать одновременно». Согласно Федерну подавление травматических воспоминаний или конфликтов возможно во многих случаях только при подавлении относящихся к этим переживаниям состояний Эго. Ранние состояния Эго сохраняются в латентном виде, ожидая возможности снова быть наделенными энергией либидо. И это имеет прямое отношение к проблеме «личности».

Вайсс говорит об «остаточном инфантильном состоянии Эго у взрослого человека, которое обычно сохраняет энергию либидо, но может быть лишено ее», это своего рода «детское Эго». С другой стороны, существует и иной тип влияния, которое Вайсс именует «психическим присутствием». Это «мысленный образ другого Эго», иногда родительского, которое воздействует на эмоции и поведение индивида.

Существуют и другие авторы, чьи работы имеют отношение к состояниям Эго, но приведенных цитат достаточно, чтобы привлечь внимание читателя к этому феномену. Структурный и трансакционный анализы – предмет настоящей работы – основаны исключительно на клинических наблюдениях и работе с пациентами, причем отставляются все предубеждения и заранее составленные мнения. При таких условиях изучение комплексных состояний Эго возникает как «естественный» подход к психологии и психотерапии.

Часть I

Психиатрия индивида и структурный анализ

Глава 1

Общие соображения

1. Логическое обоснование

Структурный и трансакционный анализы предлагают систематическую, последовательную теорию личности и социальной динамики, созданную на основе клинического опыта, а также действенную терапию, которую большинство пациентов легко воспринимают и естественно используют.

Психотерапевтическое лечение может быть представлено в двух видах: в первом случае используется внушение, уверения и другие «родительские» методы; второй, или «рациональный», подход основан на методах конфронтации и интерпретации, таких, как недирективная психиатрия и психоанализ. «Родительский» подход страдает большим недостатком: при нем игнорируются или подавляются архаичные фантазии пациента, и в конечном счете терапевт часто теряет контроль над ситуацией и сам бывает удивлен и разочарован исходом лечения. Рациональный подход предназначен для установления контроля изнутри; при обычных методах на это может потребоваться очень много времени, а тем временем не только сам пациент, но все его родственники и окружающие подвержены результатам его неблагоразумного поведения. Если у пациента есть маленькие дети, слишком долгий путь к положительным результатам лечения может оказать решающее воздействие на развитие характера этих детей.

Структурно-трансакционный подход преодолевает эти трудности. Поскольку он имеет тенденцию быстро увеличивать способность пациента контролировать собственные тревоги и ограничивать притворство, он обладает большинством преимуществ «родительской» терапии. В то же время, поскольку терапевт постоянно и полностью осознает наличие архаических элементов в личности пациента, он не утрачивает преимуществ рациональной терапии. Такой подход оказывается особенно плодотворным в тех случаях, когда обычная терапия сталкивается с большими трудностями. Сюда входят психопаты различных разновидностей: латентные, перемежающиеся, находящиеся на грани шизофрении или маниакально-депрессивные; а также умственно отсталые взрослые.

С образовательной точки зрения структурный и трансакционный анализы легче изучать и применять, чем другие клинические подходы. Их принципами можно овладеть недель за десять, а еще через год работы под руководством высококвалифицированного клинициста терапевт приобретает необходимый опыт.

Самооценка в этой системе свободна от недостатков, свойственных другим подходам к «психоанализу самого себя»; практикующему терапевту легко определить и контролировать архаичные элементы собственной личности, а также предубеждения.

2. Процедура

В работе с индивидом и с группой метод используется по стадиям, которые легко определить и которые четко следуют друг за другом, так что и терапевту, и пациенту можно в любой момент точно указать терапевтическую позицию, то есть чего они достигли к этому моменту и какова должна быть следующая стадия.

Структурный анализ, который должен предшествовать анализу трансакционному, заключается в выделении и анализе состояний Эго. Цель этой процедуры – в достижении верховенства состояний Эго, ориентированных на реальность, и в освобождении их от влияния архаичных и чуждых элементов. Когда это достигнуто, пациент может переходить к трансакционному анализу; вначале анализируются простые трансакции, затем стереотипные наборы трансакций и, наконец, сложные комплексные операции, часто включающие несколько человек и обычно основанные на усложненных фантазиях. Примером может служить фантазия об освобождении у женщины, которая выходит замуж за одного алкоголика за другим. Цель этой фазы – достижение социального контроля, то есть контроля индивида над собственной тенденцией манипулировать другими людьми деструктивным или расточительным образом и тенденцией без выбора или вдохновения отвечать на манипулирование со стороны других.

В ходе терапевтических действий травматически фиксированные архаические состояния Эго разделяются, но не разрешаются. К концу такой программы, достигнув верховенства ориентированных на реальность состояний Эго, индивид находится в благоприятной позиции для разрешения архаических конфликтов и искажений. Практика показывает, что решение применять или нет такую последовательность определяется клиническими соображениями и предоставляет значительную ситуационную свободу.

3. Словарь

Применение структурного и трансакционного анализа требует специального словаря всего из шести терминов. Экстеропсихе, неопсихе и археопсихе рассматриваются как психические органы, которые проявляют себя феноменологически и как экстеропсихические (то есть идентифицирующие), неопсихические (то есть обрабатывающие данные) и археопсихические (то есть регрессивные) состояния Эго. Обычно эти состояния Эго именуются Родитель, Взрослый и Ребенок соответственно. Эти три слова, как уже упоминалось, составляют терминологическую основу структурного анализа.

Некоторые наборы социальных маневров как будто объединяют оборонительные и вознаграждающие функции. Такие маневры именуются развлечением и играми. Некоторые из них, обычно позволяющие достичь первичной и вторичной выгоды, чрезвычайно распространены; например, когда в нашей стране собираются группами родители, обычно они играют в «Какой ужас!». Более сложные операции основаны на экстенсивном подсознательном жизненном плане, который называется сценарием – по сходству с театральными сценариями, которые интуитивно основаны на этих психологических драмах. Эти термины: развлечение, игра и сценарий – и составляют словарь трансакционного анализа.

Будет показано, что Родитель, Взрослый и Ребенок не являются концептами, подобно Супер-Эго, Эго и Ид или подобно конструктам Юнга, но феноменологическими реальностями; а развлечение, игры и сценарии – это не абстракции, а операционные социальные реальности. Как только трансакционный аналитик – врач, психолог, социальный работник – прочно овладевает психологическим, клиническим и социальным смыслом этих шести терминов, он может использовать их в терапии, в исследованиях как рабочие инструменты в соответствии со своими возможностями и подготовкой.

Примечания

Строгая классификация психотерапевтических подходов невозможна из-за гибкости любого опытного терапевта. Деление на «родительские» и «рациональные» типы примерно соответствует схеме, данной Джайлзом У. Томасом, который основал свое деление на работах Меррила Мура. К. Э. Эппель делит психотерапию на «симптоматический, или прямой психологический подход», включающий гипноз, внушение, моральное убеждение (Дюбуа), убеждение (Деджери), власть, руководство и волю; и «подход, включающий реорганизацию личности», включающий психобиологию (А. Мейер), «изучение личности», психоанализ и его модификации, и терапию «динамического роста», к которой в наши дни следовало бы добавить недирективную терапию (Роджерс). Это деление, опять-таки примерно, соответствует «родительскому» и «рациональному» аспектам соответственно. Третий тип, который относится к особой категории, – это психотерапевтические игры с детьми; они могут быть временами не родительскими и не рациональными, а «детскими».

Те, кто овладел трансакционным анализом, сейчас применяют его во многих медицинских учреждениях как к пациентам психиатрических клиник, так и в особых случаях, которые будут описаны или упомянуты в тексте. (В последнее время этот метод начал использоваться даже полицией, священниками и персоналом армии и флота.)

Относительно самоанализа существует поговорка, что «беда самоанализа в контрпереносе». (По крайней мере полдюжины психиатров скромно утверждают, что афоризм принадлежит именно им.) В процедуре структурного анализа этой трудности легко избежать.

Глава 2

Структура личности

Миссис Примус2

Берн обозначает пациентов латинскими числами: Примус – первый, Секундо – второй и т. д.

Молодая домохозяйка, была направлена к семейному врачу для установления диагноза. Минуту или две она сидела напряженно, опустив глаза, потом рассмеялась. Немного погодя перестала смеяться, украдкой посмотрела на врача, опять отвернула взгляд и снова рассмеялась. Такая последовательность повторялась три или четыре раза. Потом миссис Примус резко перестала хихикать, выпрямилась на стуле, потянула вниз край юбки и повернула голову направо. Некоторое время понаблюдав за этим новым поведением, психиатр спросил, слышит ли она голоса. Не поворачивая головы, она кивнула и продолжала прислушиваться. Психиатр снова вмешался и спросил, сколько ей лет. Его тщательно рассчитанный тон голоса неожиданно привлек ее внимание. Она повернулась к нему лицом, собралась с мыслями и ответила на вопрос.

Вслед за этим она точно ответила на целый ряд относящихся к делу вопросов. И за короткое время была получена достаточная информация, чтобы подтвердить предварительный диагноз – острая шизофрения. Собранная информация позволила психиатру соединить несколько разрозненных факторов и наблюдений с особенностями окружения пациентки в раннем возрасте. После этого врач перестал задавать вопросы, и пациентка вернулась в прежнее состояние. Цикл кокетливого хихиканья, незаметной оценки, внимания и сосредоточенности повторялся до тех пор, пока пациентку не спросили, чьи голоса она слышит и о чем они говорят.

Она ответила, что голос мужской и он обзывает ее всякими неприличными словами, которых она раньше никогда не слышала. Тогда разговор зашел о ее семье. Отца она описала как замечательного человека, внимательного мужа, любящего родителя, которого уважали все окружающие, и так далее. Но вскоре выяснилось, что он сильно пил и в таком состоянии совершенно менялся. Грязно выражался. Пациентку спросили, что это был за грязный язык. И только тогда она поняла, что те же самые слова она слышит от своего воображаемого голоса.

Данная пациентка совершенно отчетливо проявляет три различных состояния Эго. Они обозначены различиями в ее позе, манерах, выражении лица и в других физических характеристиках. Первое состояние Эго характеризуется хихиканьем и застенчивостью – особенностями поведения маленькой девочки; второе – чопорная добродетельность девочки-подростка, которую едва не поймали на какой-нибудь невинной сексуальной проделке; наконец, в третьем состоянии она способна отвечать на вопросы как взрослая женщина, какой и была, демонстрируя, что ее понимание, память и умение мыслить логически не затронуты.

Первые два состояния Эго обладали архаическими свойствами, они были уместны на прежних этапах ее жизни, но неуместны в реальности этого разговора с врачом. В третьем состоянии она демонстрировала вполне здравое понимание непосредственной ситуации; это можно назвать «взрослым» функционированием, на что не способен ни малыш, ни сексуально озабоченная школьница. Процесс «взятия себя в руки», активированный деловым тоном психиатра, представляет трансакцию – переход от архаических состояний к взрослому состоянию Эго.

Мы сознательно вводим термин «состояния Эго», обозначающий определенные уровни сознания и связанные с ними наборы образцов поведения, как они реализуются в действительности. Мы делаем это для того, чтобы избежать таких конструктов, как «инстинкт», «культура», «Супер-Эго», «анимус», «эйдетический» и так далее. Структурный анализ постулирует лишь то, что подобные состояния Эго можно классифицировать и прояснить и что применительно к пациентам психиатра подобная процедура «полезна».

В поисках оснований для классификации мы обнаружили, что клинический материал подтверждает гипотезу: детские состояния Эго существуют у взрослого человека как реликты и могут быть при определенных обстоятельствах оживлены. Как уже отмечалось, этот феномен неоднократно регистрировался в связи со снами, гипнозом, фармакологическими интоксикациями и прямым электрическим стимулированием височных долей головного мозга. Но тщательные наблюдения позволили продвинуть гипотезу еще на шаг вперед и подтвердить предположение, что такие реликты могут проявлять спонтанную активность и в нормальном бодрствующем состоянии.

Переход от одного состояния Эго к другому можно наблюдать со стороны, и это может наблюдать сам пациент. В типичном случае одно состояние Эго характеризуется способностью воспринимать и оценивать реальность, логически мыслить (вторичная обработка), а другое состояние отличается аутистическим, склонным к фантазиям мышлением и архаическими страхами и ожиданиями (первичная обработка). Первое состояние – обычная форма функционирования ответственного взрослого, вторая напоминает то, как маленькие дети разного возраста занимаются своими делами. Это ведет к предположению о наличии двух психических органов – неопсихе и археопсихе. Нам показалось уместным – и наше предложение было принято всеми, кто имеет отношение к данной проблеме, – называть феноменологические и операционные проявления этих двух органов Взрослым и Ребенком соответственно.

Ребенок миссис Примус проявляет себя в двух различных формах. Форма, проявляющаяся в отсутствии отвлекающих стимулов, – это поведение «плохой» (сексуальной) девочки. В таком состоянии трудно представить себе миссис Примус, принимающую на себя ответственность сексуально взрослой женщины. Сходство с поведением девочки-подростка настолько поразительно, что позволяет классифицировать это состояние Эго как архаичное. В определенный момент голос, который воспринимается как приходящий извне, застает ее врасплох, и она переходит в состояние «хорошей» маленькой девочки. Примененные ранее критерии позволяют и это состояние характеризовать как архаическое. Разница между этими двумя состояниями Эго в том, что «плохая» девочка проявляет себя более или менее независимо и ведет себя естественно, в то время как «хорошая» девочка пытается приспособиться к тому факту, что ее ругают. И естественное, и приспособительное поведения являются проявлениями археопсихе и, следовательно, аспектами Ребенка миссис Примус.

Вмешательство терапевта привело к переходу в совсем иное состояние. Не только поведение, способность отвечать на вопросы, оценивать реальность, не только образ мысли, но и поза, выражение лица, голос и мышечный тонус – все это приняло знакомые формы состояния Эго Взрослый, поведения и мышления ответственной домохозяйки. Этот переход, который во время разговора с врачом происходил неоднократно, обозначает краткие периоды ремиссии в душевном расстройстве. Это позволяет описать душевное заболевание как перенос психической энергии, или, если воспользоваться принятым психоаналитическим термином, как катексис от системы Взрослого к системе Ребенка. Это также позволяет описать ремиссию как обратное направление того же процесса.

С учетом перемены в поведении пациентки, которую вызывало появление голоса с «незнакомыми» неприличными словами, всякому образованному наблюдателю становилось очевидным происхождение этой галлюцинации. Оставалось только подтвердить предположение, и именно поэтому психиатр перевел разговор на семью пациентки. Как и ожидалось, голос использовал лексику ее отца – к большому удивлению ее самой. Этот голос принадлежал к экстеропсихической, или родительской, системе. Это не был «голос ее Супер-Эго», а голос реального человека. Данное обстоятельство подчеркивает тот факт, что Родитель, Взрослый и Ребенок представляют реальных людей, которые существуют в настоящий момент или существовали когда-то, у которых есть реальное имя и реальный гражданский статус. Для начала лучше сосредоточиться на диагностике и различиях Взрослого и Ребенка, а соображения относительно Родителя в клинической практике можно временно отложить.

Эрик Берн прославился во всем мире психотерапии и психологии за счет своей теории об общении людей между собой и отношении их к себе и окружающим. Трансактный анализ Эрика Берна изучался многими психологами, которые сходились на том, что человек проживает жизнь действительно по тому сценарию, который заложен в детстве. Многие слова родителей закладывают стереотипное это и определяет качество его жизни и общения. Что это такое - трансактный анализ как метод психотерапии? В чем его суть и польза для человека?

Что такое теория трансактного анализа Эрика Берна?

Ее принято считать которая отображает анализ поведения и взаимодействие человека в группе и внутри себя. Эта теория приобрела большую популярность за счет доступности понятий и объяснения поведенческих реакций человека.

Главным постулатом здесь является то, что в определенных обстоятельствах человек может поступать в зависимости от того, какую из трех Я-позиций он принимает. Первым на эти позиции обратил внимание Берн Эрик. Трансактный анализ берет свое начало с психоанализа, поэтому рассматривает и изучает глубинные аспекты психики человека.

Для психотерапии важным моментом применения этой теории является утверждение о том, что каждая личность может научиться мыслить и отвечать за свои поступки, доверять прежде всего ощущениям и потребностям, принимать решения и выстраивать личные взаимоотношения. С этой позиции теория Эрика Берна является очень действенным методом помощи человеку в решении жизненных проблем.

Позиции в трансакциях

В этой теории легкая для восприятия - это три эго-состояния: Родитель, Ребенок, Взрослый. Каждое из них значительно отличается от другого, имея набор поведенческих характеристик, мышления и чувств.

Для психотерапевта очень важно понять, в каком состоянии человек поступает так или иначе, и что можно изменить в его поведении, чтобы он мог быть гармоничной личностью, о которой говорил Берн Эрик. Трансактный анализ предполагает три основных правила относительно этих эго-состояний:

- Любой по возрасту человек был когда-то маленьким, поэтому может что-то делать под влиянием эго-состояния Ребенок.

- Каждый (с нормально развитым мозгом) наделен способностью принимать адекватные решения и оценивать реальность, что свидетельствует о наличии у него эго-состояния Взрослый.

- Все мы имели родителей или лиц, замещающих их, поэтому имеем данное начало, выраженное в эго-состоянии Родитель.

В основе психотерапии с использованием трансактного анализа лежит помощь в осознании человеком непродуктивных стереотипных поведения. Анализ трансакций, происходящий с помощью специалиста, помогает человеку стать более продуктивным в поисках решений, в осознании реальности, в постановке дальнейших целей.

Типы трансакций в психотерапии

Любые взаимодействия между людьми, речевые или невербальные, называются трансакциями в теории, которую вывел Берн Эрик. Трансактный анализ в рамках психотерапии предполагает изучение человеческих взаимоотношений, а также поиск решений возникающих проблем.

Специалисту важно определить, какие схемы привели к трудностям во взаимоотношениях. Бывает два вида вербальных и невербальных взаимодействий:

- параллельные;

- перекрестные.

Параллельные способы взаимодействия

Психотерапевт, работая с клиентом, определяет, какой вид трансакций был использован. Параллельные являются конструктивным видом взаимоотношений. В этом случае эго-позиции должны совпадать. Например, трансакция с вопросом "Как дела?" и ответом "Все хорошо!" произведена с позиции Взрослого. В этом случае никаких проблем при взаимодействии не возникает.

Перекрестные трансакции

Перекрестные могут спровоцировать конфликты. Это такое взаимодействие, при котором на стимул (вопрос или обращение) происходит неожиданная реакция с позиции другого эго-состояния. Например, вопрос "Где мои часы?" и ответ "Где бросил, там и доставай!" - трансакция с позиций Взрослого и Родителя. В этом случае может развиться конфликт.

Бывают еще скрытые трансакции (на психологическом и социальном уровнях). В этом случае важно анализировать стимулы людей, общающихся между собой.

Стимулы в общении

Для развития личности важно одобрение. Это одна из базовых потребностей человека. В теории трансактного анализа такое одобрение или стимул называется "поглаживанием". Такие моменты в общении могут нести позитивную или негативную окраску. "Поглаживания" бывают безусловными (просто за то, что человек есть) и условными (даются за поступки). Последние как раз и окрашены эмоциями со знаком "+" или "-".

В терапевтической практике специалист учит человека принимать такие стимулы или же не делать этого, особенно когда они негативные. Позитивные условные "поглаживания" также не всегда уместно принимать, так как человек приучается быть "хорошим", то есть старается всем угодить, ущемляя при этом себя.

Важно также научить клиента отказываться от условий, которые выдвигаются при положительном стимуле, если они не соответствуют внутренним позициям человека, что особенно подчеркивал Берн Эрик. Трансактный анализ помогает сфокусироваться клиенту на создании необходимых для него условий, где он может открыть в себе новые силы для принятия решений и так далее. В терапевтическом контакте психолог должен научить человека принимать себя, тогда консультация будет успешной.

Честные и нечестные трансакции

Следующим моментом в изучении трансакций как метода терапии является анализ взаимодействий, определяющих времяпрепровождение личности. Это явление назвал структурированием времени Эрик Берн. Психоанализ склонен рассматривать его немного с другой стороны: с позиции защитных механизмов.

Существует шесть способов структурирования времени:

- уход (манипулятивный способ воздействия на человека);

- игры (серии скрытых трансакций, которые также "нечестно" манипулируют людьми);

- интимность (сексуальные взаимодействия);

- ритуалы (трансакции, обусловленные стереотипами и внешними факторами);

- развлечения (достижение определенных целей для себя);

- деятельность (получение воздействий от окружающих и достижение своих целей).

Последние три называются "честными", так как не манипулируют окружающими. Психотерапевт во время беседы помогает выстраивать позитивные трансакции без манипулятивного поведения. Игры - это влияние на поведение людей. О них поговорим ниже.

Жизненные сценарии людей

Каждый человек живет по заданному в детстве сценарию, утверждал Эрик Берн. Психология жизненных сценариев людей напрямую зависит от позиций, принятых в детстве.

- Победитель - человек, добившийся целей, вовлекающий в борьбу других. В процессе терапии такие люди пересматривают свои жизненные позициии и манипулятивные игры, пытаясь выстроить продуктивные трансакции без негативного влияния на других.

- Побежденный - человек, постоянно переживающий неудачи, вовлекающий других в свои беды. Психотерапия для таких людей очень важна. В процессе беседы и анализа трансакций такие люди понимают причины своих неудач по жизни. Клиенты обучаются правильно реагировать на проблемы, не вовлекать в них окружающих, стараться выбраться из постоянных проблем.

- "Не-победитель" - лояльный человек, выполняющий все свои обязанности, старающийся не напрягать окружающих людей. Понимая в процессе психотерапии свой жизненный сценарий, такой человек принимает определенные решения в зависимости от потребностей и целей.

Все сценарии (более подробно о них можно прочитать в книге, которую написал Эрик Берн, - "Психология человеческих взаимоотношений, или Игры, в которые играют люди") мы получаем в результате родительского программирования в раннем детстве. Сначала перенимая их невербально, затем с помощью вербальных посланий. Они с течением жизни вытесняются из сознания, поэтому человек может и не догадываться, чем продиктовано его поведение. Поэтому с проблемами, касающимися жизненных сценариев или конфликтных взаимодействий, важно обратиться к психотерапевту, знающему досконально теорию трансактного анализа.

Трансактный, или трансакционный (transactional), анализ - система групповой психотерапии, в которой взаимодействие индивидов анализируется с точки зрения трех основных состояний Я.

Основателем этого направления в психологии и психотерапии является американский психолог и психиатр Эрик Берн, который разработал его в 50-е гг. XX в. Э.Берн выделил предмет исследования и наблюдения - человеческое поведение. Он не только создал метод трансакционного анализа, но и подробно изложил его в своих многочисленных книгах, несколько из которых были переведены на русский язык.

Метод, созданный Э. Берном, делится на несколько этапов:

■ структурный анализ, или теория эго-состояний;

■ собственно трансакционный анализ деятельности и общения, основанный на понятии «трансакция» как взаимодействии эго-состояний двух вступающих в общение индивидов (под эго-состоянием понимается актуальный способ существования Я-субъекта);

■ анализ психологических игр;

■ скриптоанализ (анализ жизненного сценария - «скрипта»).

Э.Берн считал, что каждый человек имеет свой жизненный сценарий, модель которого намечается в ранние детские годы. Люди вырастают, но в соответствии со своим жизненным сценарием продолжают играть в различные игры. Вся жизнь человечества заполнена играми. По мнению Э. Берна, самой страшной игрой является война. Различают три Я-Состояния: Я-Взрослый, Я-Ро-дитель, Я-Ребенок. Групповая психотерапия, по Э.Берну, должна складываться на уровне Взрослый-Взрослый. Руководитель предприятия, менеджер должен научиться выделять состояния Взрослого как в своем собственном сознании и поведении, так и в сознании и поведении других людей, особенно подчиненных, клиентов, партнеров, добиваясь общения на уровне Взрослый - Взрослый. Общение с разными людьми, например с сослуживцами, начальством, может строиться по-разному в зависимости от психологического состояния человека, от темы общения, а также от цели общения и от того, является ли общение бескорыстным или человек хочет чего-то добиться от своего собеседника.

Умелое владение этим методом помогает менеджеру добиться эффективной коммуникации. Эффективной коммуникация будет тогда, когда она будет вестись на одном и том же языке, т.е. Взрослый будет разговаривать со Взрослым, Ребенок - с Ребенком, Родитель с Родителем.

Различают трансакционный анализ в узком и широком смысле. В узком понимании - это анализ взаимодействия двух и более людей, в широком - социально-ориентированный психотерапевтический метод, конечной целью которого является формирование гармоничной, социально-адаптированной личности.

Современный менеджер должен уметь использовать данный метод как в узком, так и широком понимании. Рассмотрим составные части метода Э. Берна.

Структурный анализ - теория эго-состояний. Э.Берн пользуется терминологией 3. Фрейда, обозначая Я-концепцию - Эго. Цель структурного анализа заключается главным образом в том, чтобы дать ответы на вопросы: Кто Я? Почему поступаю именно так? Какая часть моего Я действует или должна действовать в данной ситуации, чтобы принести пользу, а не поражение? Структурный анализ изучает, какую долю в личности и действиях человека занимает то или иное эго-состояние.

Три состояния человека. Их характеристика. Эго-состояние Родитель (Р), по Э.Берну, обнаруживает себя в таких проявлениях, как контроль, запреты, идеальные требования, догмы, санкции, забота, могущество. Родитель - это собрание догм и постулатов, которые человек воспринимает в детском возрасте и которые сохраняет потом в течение всей жизни. Это комплекс убеждений, нравственных норм, предрассудков и предписаний, некритически усваиваемых индивидом как в детстве, так и на протяжении всей жизни, и диктующих ему линию поведения. Это повелевающая часть личности. Кроме того, эго-состояние Родитель содержит автоматизированные формы поведения, сложившиеся прижизненно, избавляющие от необходимости сознательно рассчитывать каждый шаг. Э.Берн отмечает, что Родитель может проявляться двояким образом - прямо или косвенно: как активное состояние Я или как влияние Родителя. В первом, активном, случае человек реагирует так, как реагировали в подобных случаях его отец или мать. Если говорить о косвенном влиянии, то обычно реакция человека бывает такой, какую от него ждали, т. е. человек или подражает одному из родителей, или приспосабливается к их требованиям. Таким образом, различают две основные формы проявления Родителя: заботящийся (советы, поддержка, опека и т.п.), когда на первое место выдвигаются достойные постулаты («Защищать Родину от врага - святое дело», «Предавать - подло»), и контролирующий (запреты, санкции и т.п.), когда приоритетными становятся самые нелепые, постыдные предрассудки и убеждения, передаваемые из поколения в поколение («Главное в жизни - вкусно есть и мягко спать», «Деньги не пахнут» и т.п.). Родитель - наиболее косная часть человеческого Я, остающаяся всегда вне зоны критики. Родитель влияет на поведение человека, выполняя функцию совести.

Эго-состояние Взрослый (В) включает в себя вероятностную оценку ситуации, рациональность, компетентность, независимость. Это состояние не имеет никакого отношения к возрасту человека, а представляет собой способность личности хранить, использовать и перерабатывать информацию на основе предыдущего опыта. Хотя Взрослый использует информацию, заложенную в Родителе и Ребенке, он независим от предубеждений и догм Родителя и порывов Ребенка. Взрослый - это способность находить компромиссы и альтернативные варианты в жизненных тупиках, которые порой кажутся безвыходными. Это состояние функционирует «здесь и теперь» независимо от прошлого.

Эго-состояние Ребенок (Ре) содержит в себе аффективные комплексы, связанные с ранними впечатлениями и переживаниями. Ребенок живет в человеке всю жизнь и проявляется даже у старых людей, когда те мыслят, чувствуют, реагируют на окружающее точно так же, как делали в детстве. Это очень ценная часть человеческой личности, наиболее импульсивная и искренняя. Ребенок придает личности неожиданность. Различают Ребенка естественного (свободного) и адаптированного, или приспособившегося. Естественному Ребенку свойственна склонность к веселью, живому движению, фантазии, импульсивности и раскованности. Адаптированный Ребенок представлен такими разновидностями, как бунтующий (против Родителя), соглашающийся и отчуждающийся.

Важнейшим положением теории эго-состояний является тезис о «переключении» одного эго-состояния на другое: один и тот же индивид в разных жизненных ситуациях может проявляться то как Родитель, то как Взрослый, то как Ребенок. Кроме того, в поведении и переживаниях индивида может одновременно проявляться более чем одно эго-состояние. На рис. 7.2 приводится структурная диаграмма в полном и упрощенном виде.

Состояние Взрослый необходимо для жизни, так как человек перерабатывает информацию и вычисляет вероятности, которые нужно знать, чтобы эффективно взаимодействовать с окружающим миром. Взрослый контролирует действия Родителя и Ребенка и является посредником между ними.

Следующее фундаментальное понятие трансактного анализа - «игры», трактуемые как формы поведения со скрытым мотивом, при которых один из взаимодействующих субъектов добивается психологического или иного преимущества над другим (выигрывает). Игры могут быть «хорошими», когда другой субъект не страдает от выигрыша первого, и «плохими», когда маневры и обманная стратегия первого субъекта приводят к ущемлению благополучия второго. На основе трансактного анализа Э. Берном была разработана психотерапия, призванная освободить человека от скриптов, программирующих его жизнь, через их осознание, через противопоставление им непосредственности, спонтанности, близости и искренности в межличностных отношениях, через выработку разумного и независимого поведения.

Конечной целью трансактного анализа является достижение гармонической, сбалансированной личности через гармонические взаимоотношения между всеми эго-состояниями. Основной задачей при этом является достижение состояния автономного Взрослого.

Собственно трансакционный анализ. Трансакция - единица общения, т.е. взаимодействие двух или более людей. Единичным актом человеческих взаимоотношений является обмен ходами. Трансакция начинается с трансакционного стимула, или побуждающего хода, - того или иного знака, свидетельствующего о том, что присутствие (или действие) одного человека воспринято другим. Трансакция (трансакт) - обмен действиями. Ответ называется трансакционной реакцией или ответным ходом.

Обмен ходами очень напоминает торговую операцию, так как он осуществляется по принципу «ты - мне, я - тебе». Именно поэтому его часто называют сделкой (англ. transaction).

При трансакционной реакции человек, к которому обращен стимул, отвечает каким-то действием, например, улыбкой, нахмуренным лицом, отведенными в сторону глазами и т.д.

Люди, как правило, чутко улавливают трансакционные стимулы. Например: в трамвае г-н А предупредительно отодвигается, чтобы уступить место г-ну В. Понятно, что его присутствие замечено.

Трансакции могут быть как положительными, доброжелательными, так и отрицательными, недоброжелательными и даже агрессивными.

В трансакционном анализе рассматриваются четыре возможные жизненные позиции, определяющие отношение к себе и другим:

1)я плохой, ты хороший;

2)я плохой, ты плохой;

3)я хороший, ты плохой;

4)я хороший, ты хороший.

Целью анализа трансакций является получение навыка определения, какого рода трансакция имеет место, какое состояние Я

ответственно за трансакционный стимул и какое состояние Я

партнера откликнулось действием.

Целью анализа трансакций является получение навыка определения, какого рода трансакция имеет место, какое состояние Я

ответственно за трансакционный стимул и какое состояние Я

партнера откликнулось действием.

Формы трансакта: дополнительные (параллельные), перекрестные (пересекающиеся) и скрытые.

Самыми зрелыми и здоровыми являются дополнительные трансакции, когда стимул, посланный человеком, встречает адекватную, естественную в данной ситуации реакцию (рис. 7.3).

Например, два человека (руководитель и подчиненный) взаимодействуют как Родитель - Родитель.

Пример 1. Диалог между руководителем подразделения и подчиненным: «Это безобразие! На наш отдел опять свалилась дополнительная работа». Подчиненный: «Действительно безобразие. И ведь это не в первый раз!»

Пример 2. Руководитель: «Генеральное руководство поручило нашему подразделению разработку нового продукта, поэтому с сегодняшнего дня вы будете работать без выходных». Подчиненный: «Ну надо, так надо, только вы также будете работать с нами без выходных».

Это может быть взаимодействие Ребенок - Родитель, когда подчиненный нуждается в сочувствии и понимании со стороны начальника и получает их, и наоборот (рис. 7.4).

Пример 1. Подчиненный: «У меня сегодня очень болит голова». Руководитель: «Идите домой, полежите, а вашу работу мы выполним сами».

Пример 1. Подчиненный: «У меня сегодня очень болит голова». Руководитель: «Идите домой, полежите, а вашу работу мы выполним сами».

Пример 2. Руководитель: «Не знаю, что и делать. Высшее руководство поручило слишком большой объем работ, а в нашем отделе недостаточно людей, чтобы это выполнить. Может, привлечь людей из других подразделений?» Подчиненный: «Не беспокойтесь, мы все выполним сами».

Также два человека могут взаимодействовать как Взрослый - Взрослый. Такие взаимодействия благоприятны в рабочей обстановке (рис. 7.5).

Руководитель подчиненному: «Я прошу вас выполнить это поручение к завтрашнему дню, чтобы я мог подготовить отчет в министерство». Подчиненный: «Хорошо, я возьму материал домой и вечером поработаю».

Руководитель подчиненному: «Я прошу вас выполнить это поручение к завтрашнему дню, чтобы я мог подготовить отчет в министерство». Подчиненный: «Хорошо, я возьму материал домой и вечером поработаю».

Основная особенность дополнительных трансакций заключается в том, что векторы взаимодействия параллельны, а следовательно, никогда не пересекаются. Данное правило не зависит ни от природы трансакций, ни от их содержания. Пока трансакции будут сохранять дополнительный (параллельный) характер, правило будет выполняться независимо от того, заняты ли ее участники на производстве обсуждением домашних дел (Родитель- Родитель), решают ли реальную производственную проблему (Взрослый - Взрослый) или просто играют вместе (Ребенок-Ребенок).

При дополнительных (параллельных) трансакциях человеческие коммуникации открыты, отношения в коллективе искренни и плодотворны. При этом невербальное общение (взгляды, жесты, интонация) не противоречит смыслу произносимых слов.

При нормальных человеческих отношениях стимул влечет за собой уместную, ожидаемую и естественную реакцию.

Э.Берн первым правилом коммуникации считает следующее: пока трансакции дополнительны, процесс коммуникации будет протекать гладко. Следствием из этого правила является то, что пока трансакции дополнительны, процесс коммуникации может продолжаться неопределенно долго.

Обратное правило: процесс коммуникации прерывается, если происходит то, что мы называем пересекающейся трансакцией.

Пересекающиеся трансакции возникают, когда на определенный стимул следует неадекватная реакция.

Пример 1. Подчиненный руководителю: «Давайте начнем разработку нового направления деятельности». Руководитель: «Мне еще дополнительных хлопот не хватало! А кто будет выполнять? Не лезьте не в свои дела!» (рис. 7.6, а). В этом случае подчиненный выполняет ход Взрослого, предлагающего серьезное дело, а руководитель выступает в ответ в роли Родителя.

Пример 2. Руководитель подчиненному: «Вы не брали красную папку с отчетом с моего стола?» (ход Взрослого, интересующегося информацией). Подчиненный мог бы ограничиться кратким ответом: «Нет, не видел» или более полным: «Нет, не видел. Давайте я помогу Вам ее найти», (см. рис. 7.6, а).

Но у подчиненного не все хорошо дома, и он грубо отвечает: «Вы вечно ее теряете. Возьмите там, где оставили» или «Почему Вы всегда все откладываете на последний момент, а потом придираетесь к нам?» Ответ последовал от Родителя. Такой ответ может способствовать развитию конфликтной ситуации  (рис. 7.6, б).

(рис. 7.6, б).

Пример 3. Вернемся к первому примеру. В ответ на реплику руководителя подчиненный мог бы сказать: «А почему Вы кричите на меня? Кто Вам дал такое право?» Такой поворот событий влечет за собой конфликт, ссору.

В жизни аналогичные пересекающиеся трансакции возникают очень часто. Такие трансакции являются постоянным источником семейных, служебных и бытовых конфликтов. Пересекающиеся трансакции могут возникать у пациентов и бездарных врачей, когда пациент обращается к врачу как Взрослый к Взрослому с конструктивными предложениями и разумными замечаниями, а получает поверхностный авторитарный ответ Родителя Ребенку. Трансакции пересекаются, и в дальнейшем взаимодействие этих личностей обречено на провал. Пересекающаяся трансакция вызывает наибольшие трудности в процессе общения, какой бы стороны человеческих отношений она ни касалась.

В ходе анализа трансакций недостаточно только констатировать факт пересечения векторов. Необходимо еще выяснить, какая часть личности неожиданно активизировалась и разрушила взаимодействие. Например, если второй участник трансакции на обращение Взрослого к его взрослому состоянию реагирует детским состоянием Я, то следует отложить решение проблемы до тех пор, пока векторы не будут приведены в такое состояние, при котором дальнейшие трансакции могут стать параллельными. Это можно сделать двумя способами: либо став Родителем и дополнив проснувшегося в собеседнике Ребенка, либо активизировав в собеседнике Взрослого.

Анализировать трансакции весьма трудно, но опытный менеджер должен уметь это делать. Иногда на предприятие может приглашаться специалист - психотерапевт. Делается это в том случае, если конфликты становятся постоянными и деструктивными.

Простейшими являются дополнительные

и пересекающиеся

трансакции. Кроме них существуют двухуровневые трансакции

- угловые и двойные, при которых один уровень видимый - то, что произносится (Э.Берн называет его социальным), а второй - скрытый, или психологический, - то, что имеется в виду (подтекст). При угловой трансакции стимул направлен, к примеру, от Взрослого к Взрослому, а ответная реакция - от Ребенка к Взрослому или от Ребенка к Ребенку. Скрытые трансакции

требуют одновременного участия более чем двух состояний Я.

Скрытые (угловые) трансакции представлены на рис. 7.7.

Простейшими являются дополнительные

и пересекающиеся

трансакции. Кроме них существуют двухуровневые трансакции

- угловые и двойные, при которых один уровень видимый - то, что произносится (Э.Берн называет его социальным), а второй - скрытый, или психологический, - то, что имеется в виду (подтекст). При угловой трансакции стимул направлен, к примеру, от Взрослого к Взрослому, а ответная реакция - от Ребенка к Взрослому или от Ребенка к Ребенку. Скрытые трансакции

требуют одновременного участия более чем двух состояний Я.

Скрытые (угловые) трансакции представлены на рис. 7.7.

Скрытыми трансакциями часто пользуются дипломаты, влюбленные и т.п.

Он: «Не хотите ли зайти ко мне на полчаса посмотреть мою библиотеку? Выберете что-нибудь почитать».

Она: «У меня как раз пара свободных часов. Я так люблю интересные книги».

На социальном уровне происходит разговор между взрослыми о книгах, в то время как на психологическом уровне - это разговор Ребенка со Взрослым, и его содержание - сексуальные взаимоотношения. Э.Берн анализирует подобные игры: «На поверхности инициатива принадлежит Взрослому, но исход большинства подобных игр предопределяет Ребенок, так что участников игры может ждать сюрприз».

Типичные скрытые трансакции часто возникают в жизни алкоголиков. Придя на работу утром с похмелья, такой сообщает окружающим: «Ох, и врезал я вчера. Голова раскалывается». Начальник: «У каждого бывает» (рис. 7.8).

Типичные скрытые трансакции часто возникают в жизни алкоголиков. Придя на работу утром с похмелья, такой сообщает окружающим: «Ох, и врезал я вчера. Голова раскалывается». Начальник: «У каждого бывает» (рис. 7.8).

Перед нами видимая трансакция Взрослый-Взрослый. На самом деле, трансакция гораздо глубже. Детское состояние Я алкоголика ищет снисхождения у родительского состояния Я начальника. Как правило, он и получает в ответ доброжелательный смешок и снисходительную реплику. Кто-то может, рассмеявшись, сказать: «Да, ты человек пропащий». Этот смех над чужим несчастьем, так часто встречающийся в жизни, иногда называют «трансакцией виселицы».

Психологические игры. Третьим этапом метода Э.Берна, как уже указывалось выше, является анализ игр.

Э. Берн игрой называет серию следующих друг за другом скрытых дополнительных трансакций с четко определенным и предсказуемым исходом. Она представляет собой повторяющийся набор порой однообразных трансакций, внешне выглядящих вполне правдоподобно, но обладающих скрытой мотивацией.

Психологические игры имеют три обязательных признака: 1) скрытые мотивы, с помощью которых можно манипулировать партнером по игре; 2) благовидность трансакций в социальном плане; 3) выигрыш - «купоны», являющиеся целью игры. Отрицательным моментом является то, что психологические игры препятствуют честным и искренним взаимоотношениям между людьми. Виды негативных психологических игр: игры алкоголиков, несущие саморазрушение; игры убийц, в которых выигрыш - убийство другого человека; деструктивные семейные игры, ведущие краспаду семьи; игры политиков, в которых выигрыш - власть и сопутствующее собственное благополучие и благополучие семьи, а не декларируемая социально-благовидная цель - всенародное благо. Зачастую игры политиков приобретают зловещую и трагическую форму - войну.

Следует выделить такую форму трансакций, которую нельзя определить как игру. Речь идет об искренности. Искренность - один из самых глубоких уровней человеческих отношений. Она лишена потребности в получении выигрыша и возникает в редкие моменты полного бескорыстия, нежности, понимания, близости. Так как истинная искренность встречается очень редко, Э. Берн не отводит ей места в трансакционном анализе.

Сценарии. Наиболее трудным для понимания является четвертый этап метода Э. Берна - анализ сценариев.

Всех людей, по представлению о себе, о жизни, по способам реализации своей жизни, можно разделить на Выигрывающих и Проигрывающих. Выигрывающий - это человек, способный быть аутентичным (достоверным). Такой человек сознательно разрешает себе быть личностью, реализует свою неповторимую индивидуальность и, не боясь быть независимым, принимает на себя ответственность за собственную судьбу. Аутентичная личность отвергает жизнь в иллюзорном мире представлений о том, какой она могла бы быть, если бы не Выигрывающий в представлениях о себе исходит из существующих реалий, правильно учитывая собственные достоинства и собственные недостатки. Аутентичный человек не предъявляет претензий к другим людям, не пытается манипулировать ими. Он умеет оставаться самим собой, не стремясь создать приятный, вызывающий или соблазнительный образ, не соответствующий действительности. Выигрывающий не разыгрывает из себя беспомощного и не играет в обвинителя.

Он адекватно реагирует на события, правильно использует свои способности и свое время, не позволяя себе жить ни розовым будущим, ни безмятежным прошлым. При этом он не сбрасывает со счетов свое прошлое и не пренебрегает планами на будущее. Аутентичная личность живет и действует по принципу: «Здесь и теперь», делая своевременные выводы после неизбежных для каждого человека промахов и падений. Выигрывающий свободен от догм и ложных авторитетов, поскольку сам для себя достаточно авторитетен. Он умеет быть искренним и непосредственным, получая удовольствие от работы, природы, еды, секса. Это полнокровные и жизнеспособные люди, которые не ограничиваются только собственными интересами. Состояние общества, положение страдающих и слабых для Выигрывающих часто более важны, чем собственная жизнь. Можно быть Выигрывающим на тюремных нарах и Проигрывающим в президентском дворце. В страшные послереволюционные годы, когда тысячи людей оказались в ГУЛАГе и в застенках НКВД, сотни из них оказались Выигрывающими. Яркий пример тому - жизнь академика Дмитрия Лихачева. Безусловно, настоящий менеджер, руководитель должен быть Выигрывающим.

Проигрывающие, даже преуспевая в жизни, часто говорят о себе как о тревожных, несчастных. Проигрывающие - это безвольные, вечно страдающие, измученные и мучающие других люди. Они не способны к какой-либо страсти и поэтому нестерпимо скучны. Отличительной чертой проигрывающих является то, что они не умеют жить настоящим. У них присутствует нескончаемая ностальгия по прошлому, мечты о будущем чуде или волшебном спасении, которые лишают их возможности воспользоваться шансами сегодняшнего дня. Их представления о мире искажены, наполнены непрерывной тревогой, подозрительностью, плохими предчувствиями и претензиями к людям. Продуктивная реализация собственного жизненного пути для них невозможна. Проигрывающие избегают искренних и откровенных отношений. Они пытаются манипулировать людьми, накапливая выигрышные купоны.

Формирование Выигрывающих и Проигрывающих начинается в раннем детстве, когда от полной зависимости ребенок (подросток) пытается прейти к полной независимости, а затем по мере получения жизненных уроков - к независимости.

Сценарий - это жизненный план личности, драма, чаще всего неосознанная. Сценарий имеет четкие закономерности сценической драмы: завязку, действие, кульминацию и финал.

Различают сценарии Неудачников и Победителей, ловчил и безукоризненно честных, хитрецов и простофиль. Какая роль закладывается в детстве, та и играется во взрослой жизни.

Предписание - это программа, по которой человек стремится к цели. Она закладывается, как правило, в детстве родителями, учителями. Это ответы на вопросы: «Кто ты?», «На что способен?», «Каким должен быть?», «Как этого достичь?». Ответы зависят от полученного воспитания.

Существуют профессиональные предписания: «В нашем роду все были врачами», «Он создан быть артистом». Предписания могут касаться семейного уклада и отношения к жизненным ценностям: «Для женщины главное - выйти замуж», «Деньги не пахнут». Различают предписания-заклятия: «Чтоб ты провалился!» Как не покажется странным, предписания-заклятия, несущие в себе негатив, могут иметь фатальный характер - таким образом предписывается жизнь человека с деструктивным поведением (алкоголик, самоубийца, убийца и т.п.). К сожалению, деструктивные предписания усваиваются еще в детском возрасте как непреложные истины и личность, имеющая сценарий с проклятием, обречена судьбой на самое жалкое существование. В рабочем коллективе это обычно нытики, считающие себя во всем неудачниками, винящие свою судьбу. Как правило, такие люди руководителями не становятся. Они постоянно жалуются, обижаются. Мудрый, опытный руководитель должен суметь «расколдовать», снять проклятья. Э. Берн определяет этот прием как разрешение. Одно из самых важных разрешений - разрешение думать самому.

В детстве формируется еще одна важная деталь мировосприятия - излюбленное чувство. Это доминирующая, основная эмоция, которая может сохраниться на всю жизнь. Ребенок экспериментирует, «пробует», «примеряет» различные эмоции: радость, вину, испуг, обиду, недоумение и т.д. Затем он отбирает те, которые в его семье используются особенно часто. Данные эмоции закрепляются в поведении, а спустя годы проявляются в жизни, рабочем коллективе, собственной семье, обществе. При этом доминирует излюбленная эмоция, которую человек использует в большинстве случаев жизни при реакции на одну и ту же ситуацию.

Менеджер, обладая определенным характером, работает с коллективом людей, в котором есть вечно раздраженные, вечно угрюмые, вечно придирчивые, вечно веселые, вечно занудливые, вечно ноющие, вечно неуверенные, вечно довольные и т.д. Он должен суметь подобрать «ключик» к каждому из них, из группы сформировать коллектив единомышленников.

Свойство пользоваться излюбленной эмоцией Э.Берн назвал трансакционным рэкетом. Валюта трансакционного рэкета - психологические купоны.

Психологические купоны - архаические чувства, собираемые детским состоянием Я для манипулирования другими и получения выигрыша. Различают купоны: серые - неполноценность; голубые - депрессия; красные - гнев, неприязнь; коричневые - повышенная раздражительность, подозрительность, склонность к ипохондрическим образованиям; золотые - радость, доброжелательность, искренность; белые - безгрешность.

За собиранием купонов неизменно следует расплата. Человек, «собирающий» золотые купоны, как правило, ощущает себя Выигрывающим. Человек, который все время «коллекционирует» голубые купоны, получив последний, переполнивший его эмоциональное состояние, часто совсем незначительный по сравнению с накопленным капиталом бед и несчастий, кончает жизнь самоубийством. Человек, являющийся владельцем коричневых купонов, проводит жизнь в тусклом одиночестве и прозябании. Даже искренние комплименты превращаются для них в намеренное оскорбление.

Собиратели белых купонов безгрешности терзают себя своим недостаточным совершенством.

Руководитель должен не только заставить подчиненного прекратить или изменить игру, но и заставить отказаться от удовольствия использовать ранее накопленные купоны. Подчиненный должен не просто «простить» все полученные ранее обиды, но полностью отказаться от них в коллективе, а возможно, и в семье, потому что «прощение» означает лишь консервирование купонов на определенный срок, до того момента, когда новая неприятность заставит такого сотрудника раскупорить тару со своими любимыми купонами и использовать их с новой силой.

Таким образом, личность, получив «набор» информации (переживания), приняв решение и заняв определенные психологические позиции, готова к исполнению своего жизненного сценария. Но для полноценной жизненной драмы необходимы другие участники, которыми личность могла бы манипулировать.

Цель трансакционного анализа - сформировать у подчиненных взрослую этическую позицию, научить их стать Выигрывающими, ответственными за себя, за всех и за все.