Учёные-лингвисты. Ученые-лингвисты

Становление и развитие русского языкознания связаны с такими корифеями в области лингвистики, как М. В. Ломоносов, А. Х. Востоков, В. И. Даль, А. А. Потебня, А. А. Шахматов, Д. Н. Ушаков, А. М. Пешковский, Л. В. Щерба, В. В. Виноградов, С. И. Ожегов, А. А. Реформатский, Л. Ю. Максимов. Это только немногие, наиболее яркие представители русской науки о языке, каждый из которых сказал собственное слово в лингвистике.

М. В. Ломоносов (1711-1765), которого А. С. назвал «первым нашим университетом», был не только великим физиком, вдумчивым естествоиспытателем, но и блестящим поэтом, замечательным филологом. Он создал первую научную российскую грамматику («Российская грамматика», 1757). В ней он, исследуя язык, устанавливает грамматические и орфоэпические нормы, причем делает это не умозрительно, а на основе своих наблюдений над живой речью. Он размышляет: «Почему шире, слабее лучше, чем ширее, слабе?» Наблюдает за московским произношением: «Говорят жжался, а не сжался». Подобных этим наблюдений у него тысячи. Ломоносов первый разработал научную, классификацию частей речи. Ломоносов создал знаменитую теорию «трех штилей», которая оказалась не выдумкой сухого теоретика, а действенным руководством при создании нового литературного языка. Язык он разделил на три стиля: высокий, посредственный (средний), низкий. Высоким стилем предписывалось писать оды, героические поэмы, торжественные «слова о важных материях». Средний стиль был предназначен для языка театральных пьес, сатир, стихотворных дружеских писем. Низкий стиль - стиль комедий, песен, описаний «обыкновенных дел». В нем нельзя было употреблять высокие церковнославянские слова, предпочтение отдавалось собственно русским, подчас простонародным словам. Весь пафос теории Ломоносова, под влиянием которой долгое время находились все крупные деятели XVIII века, заключался в утверждении литературных прав русского языка, в ограничении церковнославянской стихии. Ломоносов своей теорией установил русскую основу литературного языка.

А. X . Востоков (1781-1864) был по натуре человеком независимым и свободным. Эти черты его характера отразились и в его научных трудах, из которых наибольшую славу ему принесли исследования по истории славянских языков. Востоков явился основоположником славянской филологии. Он написал знаменитую «Русскую грамматику» (1831), в ней он осуществил «перебор всего русского языка», рассмотрел его грамматические особенности на уровне науки своего времени. Книга издавалась множество раз, была основной научной грамматикой для своего времени.

В. И. Даль (1801-1872) многое успел сделать в жизни: был морским офицером, прекрасным врачом, путешественником-этнографом, писателем (его псевдоним Казак Луганский). Его очерки и рассказы В. Г. назвал «перлами современной русской литературы». Но больше всего он известен нам как составитель уникального «Толкового словаря живого великорусского языка», работе над которым он отдал 50 лет своей жизни. Словарь, в котором 200 тысяч слов, читается как увлекательнейшая книга. Значения слов Даль толкует образно, метко, наглядно; объяснив слово, раскрывает его значение с помощью народных поговорок, пословиц. Читая такой словарь, узнаешь быт народа, его взгляды, убеждения, стремления.

А. А. Потебня (1835-1891) был выдающимся русским и украинским филологом. Это был необычайно эрудированный ученый. Его основной труд «Из записок по русской грамматике» в 4-х томах -посвящен сопоставительному анализу украинского и русского языков, истории основных грамматических категорий, сопоставительному изучению синтаксиса восточнославянских языков. Потебня рассматривал язык как составную часть культуры народа, как компонент его духовной жизни, и отсюда его интерес и внимание к обрядам, мифам, фольклору славян. Потебню глубоко интересовала связь между языком и мышлением. Этой проблеме он посвятил, будучи еще совсем молодым, свою зрелую, глубоко философскую монографию «Мысль и язык» (1862).

А. А. Шахматов (1864-1920) - один из самых выдающихся филологов на рубеже XIX-XX веков. Его научные интересы были в основном сосредоточены в области истории и диалектологии славянских языков. Он посвятил более двух десятков работ проблеме происхождения восточнославянских языков. В последние годы жизни он читал Петербургском университете курс синтаксиса русского языка, по рукописным материалам которого был издан знаменитый «Синтаксис русского языка», когда его автора уже не стало. К этому труду восходят многие современные синтаксические теории.

Д. Н. Ушаков (1873-1942) является составителем и редактором одного из самых распространенных толковых словарей, знаменитого «Толкового словаря русского языка», замечательного памятника русского языка первой половины ХХ века. Этот труд Д. Н. Ушаков создавал уже в зрелом возрасте, будучи известен как ученый-лингвист. Он страстно любил русский язык, прекрасно его знал, был образцовым носителем русской литературной речи. Эта любовь в определенной степени повлияла на характер его научных интересов: больше всего он занимался вопросами орфографии и орфоэпии. Он автор многих учебников и учебных пособий по правописанию. Один только его «Орфографический словарь» выдержал более 30 изданий. Он придавал огромное значение разработке норм правиль – ного произношения, справедливо считая, что единое, нормативное литературное произношение - основа речевой культуры, без нее немыслима общая культура человека.

Одним из самых оригинальных лингвистов был А. М. Пешковский (1878-1933). Он много лет работал в московских гимназиях и, желая познакомить своих учеников с настоящей, научной грамматикой, написал остроумную, полную тонких наблюдений монографию «Русский синтаксис в научном освещении» (1914), в которой как будто беседует со своими учениками. Вместе с ними он наблюдает, размышляет, экспериментирует. Пешковский первый показал, что интонация является грамматическим средством, что она помогает там, где другие грамматические средства (предлоги, союзы, окончания) не способны выразить значение. Пешковский неустанно и страстно разъяснял, что только сознательное владение грамматикой делает человека по – настоящему грамотным. Он обращал внимание на огромную значимость языковой культуры: «Умение говорить - это то смазочное масло, которое необходимо для всякой культурно – государственной машины и без которого она просто остановилась бы». Увы, этот урок Д. М. Пешковского остался не усвоен многими.

Л. В. Щерба (1880-1944) - известный русский языковед, обладавший обширным кругом научных интересов: он очень многое сделал для теории и практики лексикографии, большое значение придавал изучению живых языков, много работал в области грамматики и лексикологии, изучал малоизвестные славянские наречия. Его работа «О частях речи в русском языке» (1928), в которой он выделил новую часть речи - слова категории состояния, - наглядно показала, какие грамматические явления скрываются за знакомыми для большинства терминами « существительное », « глагол »…Л. В. Щерба является создателем ленинградской фонологической школы. Он одним из первых обратился к лингвистическому анализу языка художественных произведений. Его перу принадлежат два опыта лингвистического толкования стихотворений: «Воспоминание» Пушкина и «Сосна» . Он воспитал много замечательных лингвистов, среди которых В. В. Виноградов.

Филолог - человек, занимающийся изучением духовной составляющей народа, его языка и культуры посредством текста.

В России были ученые, которые поспособствовали развитию теории языкознания.

Ломоносов Михаил Васильевич

Художник и поэт, один из создателей русского научного и литературного языка, автор «Российской грамматики» и первого русского руководства по риторике, применил теорию трёх штилей к русскому языку, разработал основы русской силлабо-тонической поэзии.

Александр Христофорович Востоков

Филолог и поэт, основал сравнительное славянское языкознание в России, установил соответствия между гласными славянских языков, открыл носовые гласные (юсы) в старославянском и супин в древнерусском, впервые издал «Остромирово евангелие» .

Петр Васильевич Киреевский

Фольклорист, историк и славянофил, крупнейший собиратель русских народных песен.

Владимир Иванович Даль

Крупнейший русский лексикограф девятнадцатого века, фольклорист и тюрколог, автор знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка » и сборника «Пословицы русского народа» .

Фёдор Иванович Буслаев

Основатель лингвистической русистики, создал классификации придаточных предложений и второстепенных членов предложения, выделил три типа сочинительной связи и связь-примыкание, исследовал Буслаевскую псалтирь.

Измаил Иванович Срезневский

Крупнейший филолог-славист середины 19 века, основоположник диалектологии русского языка, исследовал и издал множество старинных славянских рукописей.

Александр Афанасьевич Потебня

Основоположник теоретической лингвистики в России, автор учения о внутренней форме слова, пионер изучения связи языка и мышления (предвосхитил возникновение психолингвистики).

Николай Вячеславович Крушевский

Автор ключевого понятия фонема (основная единица фонологии), впервые предложил общую теорию фонетических чередований и ввёл представление о языке как о системе знаков, пионер синхронического анализа языка.

Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ

основоположник фонологии и экспериментальной фонетики, математической лингвистики и структурализма; пионер изучения синхронии и живой речи, развил идею фонемы и теорию чередований, основал Казанскую лингвистическую школу .

Филипп Фёдорович Фортунатов

Основатель Московской лингвистической школы («формальной» или «фортунатовской»), разграничил словоизменение и формообразование, автор законов Фортунатова в индоевропеистике.

Лев Владимирович Щерба

Автор фразы «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка», ввёл понятия отрицательного языкового материала и лингвистического эксперимента, один из создателей учения о фонеме, основал Петербургскую фонологическую школу .

Евгений Дмитриевич Поливанов

Создатель используемой ныне русской транскрипции для японского языка (система Поливанова), разработал конвергентно-дивергентную теорию в диахронической фонологии, впервые выделил фразеологию как отдельную дисциплину.

Владимир Яковлевич Пропп

Основоположник сравнительно-типологического метода в фольклористике, один из основоположников современной теории текста, выдающийся исследователь русских сказок, автор труда «Морфология волшебной сказки».

Михаил Михайлович Бахтин

Культуролог, литературовед и философ языка, ввёл в литературоведение ряд важнейших понятий (полифонизм, смеховая культура, хронотоп, карнавализация, мениппея и другие).

Юрий Михайлович Лотман

Литературовед, культуролог и семиотик, основатель семиотики культуры, крупный исследователь русской поэзии, ввёл понятие семиосфера, основатель Московско-тартуской семиотической школы .

Дмитрий Сергеевич Лихачёв

Филолог, культуролог и искусствовед, крупнейший в XX веке исследователь древнерусской литературы и русской культуры; издал и откомментировал множество литературных памятников.

Дидактическая цель: создать условия для систематизации и повторения учебного материала, информационно-технологической компетентности у учащихся.

Тип урока : комбинированный.

Цели :

- образовательная: обобщить сведения об ученых-лингвистах, их вкладе в развитие русского языка;

- развивающая: развивать опыт творческой деятельности в форме умений применения знаний по русскому языку, информационным технологиям;

- воспитательная: формировать ценностное отношение к наследию ученых-лингвистов, самопознанию, саморазвитию, показать процесс познания как ценность для каждого человека.

В связи с этим перед учителем стоят следующие задачи :

- познакомить учащихся с наиболее значимыми этапами развития лингвистической мысли в России, с терминами и понятиями, соответствующими данной теме;

- познакомить учеников с выдающимися русскими лингвистами, фактами из их жизни, их вкладом в развитие как мирового, так и отечественного языкознания;

- помогать овладевать соответствующей терминологией;

- воспитывать внимание и бережное отношение к достоянию отечественной лингвистики;

- развивать у учащихся аналитическое мышление и речь, помогать освоению приемов научно-исследовательской работы при изучении родного языка и основ науки о языке;

Знания, умения, навыки, полученные учениками в ходе урока:

- знакомство с выдающимися представителями русской лингвистики Ф.Ф.Фортунатовым и И.А.Бодуэн де Куртене, их исследовательской деятельностью;

- овладение терминологией: «научная система», «лингвистика», «лингвист», «языковед» и т.д.,

- закрепление изученного материала по морфологии, фонетике;

- отработка навыков фонетического и морфологического разбора;

- приобретение компетентности в сфере изучаемого предмета, соответствующей возрастному уровню.

Оборудование урока : Мультимедийная установка, компьютер, экран; презентация в MS Power Point «Русские ученые – лингвисты, внесшие вклад в изучение русского языка».

План урока:

- Организационный момент.

- Игра «Лингвистическое лото».

- Объяснение нового материала и демонстрация слайдов.

- Объяснение нового материала и демонстрация слайдов.

- Обобщение изученного материала.

- Рефлексия.

- Итог урока. Домашнее задание.

Ход урока

I. Организационный момент.

Слайд 1.

Слово учителя о целях и задачах урока с использованием ЦОР, о роли русских ученых-лингвистов в развитии науки о русском языке.

II. Объяснение нового материала и демонстрация слайдов.

Слайд 2.

– Что такое языкознание?

Языкознание (лингвистика) – наука о человеческом естественном языке и обо всех языках мира как конкретных его представителях, общих законах строения и функционирования человеческого языка.

– Когда появилось языкознание?

Развивалось на Древнем Востоке: в Месопотамии, Сирии, М. Азии и Египте, а также в Древней Индии (5-4 вв. до н. э.) Слайд 3

– Кого мы называем лингвистом?

Лингвист (языковед) - ученый, специалист по лингвистике (языкознанию, языковедению). Первые русские лингвисты: М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, А.А. Потебня.

III. Игра «Лингвистическое лото».

Слайд 4

(Слова для справок: лексика, фонетика, орфоэпия, фразеология, морфология, пунктуация, стилистика, этимология, орфография)

Такие же таблицы находятся на каждой парте у учащихся. Рядом находятся карточки с ответами.

– У вас на партах находятся таблицы и карточки с названиями разделов науки о языке. Распределите соответствующие карточки в ячейки этой таблицы. Дайте определение каждому разделу науки о языке.

IV. Объяснение нового материала и демонстрация слайдов.

Слайд 5

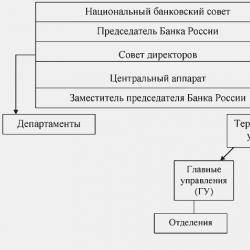

В России конца XIX века сложились две большие лингвистические школы - Московская и Казанская. Их основателями были два великих русских лингвиста – Филипп Фёдорович Фортунатов и Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ.

Слайд 6

Филипп Федорович Фортунатов, русский языковед. Родился 2 января 1848 в Вологде в семье учителя. В 1868 окончил Московский университет. За четверть века преподавательской деятельности в Москве Фортунатов прочел множество разнообразных университетских курсов по сравнительно-исторической грамматике, общему языкознанию и древним индоевропейским языкам и стал основоположником Московской лингвистической школы.

Слайд 7 Исследовательская деятельность Ф.Ф.Фортунатова.

Фортунатов особенно активно занимался сравнительно – историческим языкознанием. Изучал древнеиндийские памятники письменности. Ф.Ф.Фортунатов ввёл термин морфология вместо бытовавшей в то время этимологии и разработал учение о форме слова, превратив морфологию в самостоятельную дисциплину. учение о форме слова опиралось на реально существующее в языке материальное выражение этой формы, т.е. форма слова могла быть установлена только там, где она материально представлена.

Слайд 8 Представители Московской лингвистической школы.

V. Обобщение изученного материала.

Слайд 9

– Что изучает морфология?

– Что такое спряжение и склонение?

Какие морфемы вы знаете?

– Назовите известные вам части речи?

– Какие способы образования слов вы знаете?

Слайд 10 Морфологические нормы современного языка

Произведите морфологический и словообразовательный разбор выделенных слов. «Современные школьники должны бережно относиться к родному языку и осваивать приемы научно-исследовательской работы при изучении основ науки о языке.»

VI. Объяснение нового материала и демонстрация слайдов.

Слайд 11

Иван Александрович Бодуэн де Куртене, русский и польский языковед, родился 3 ноября 1929 года в Варшаве. По родословной легенде происходил из древнего французского рода Куртене, который выводил себя от короля Людовика VI. В 1875 учёный стал профессором, а в 1897 членом-корреспондентом Академии наук. Работал в Казанском (1874-1883), Юрьевском (1883-1893), Краковском (1893-1899), Петербургском (1900-1918) университетах. Основал Казанскую лингвистическую школу.

Слайд 12

Исследовательская деятельность И.А. Бодуэна де Куртене. Бодуэн де Куртене совершил переворот в науке о языке: до него в лингвистике господствовало историческое направление, а языки исследовались исключительно по письменным памятникам. Ученый доказал, что сущность языка – в речевой деятельности, и призывает к изучению живых языков и диалектов. Он проводит по нескольку месяцев в экспедициях, изучая славянские языки и наречия и при этом тщательно записывает все фонетические их особенности. Важность этого нового подхода к изучению языка можно сравнить с ролью, которую в естественных науках играет принцип эксперимента: без экспериментальной проверки теория мертва. И.А. Бодуэн де Куртене создал теорию фонем и фонетических чередований, которая до сих пор сохраняет свою научную ценность. Логическим развитием теории фонем явилась с теория письма. В ней были заложены многие основные идеи и понятия, фигурирующие в современных работах.

Слайд 13. Представители Казанской лингвистической школы.

VII. Обобщение изученного материала.

– Что изучает фонетика? Что такое транскрипция?

– Дайте характеристику гласным и согласным звукам русского языка.

Слайд 14. Современные фонетические нормы.

Произведите фонетический разбор выделенного слова. «Русский язык – это научная система, развивающаяся по своим законам и являющаяся предметом изучения ученых-лингвистов».

VIII. Рефлексия.

Слайд 15. Что нового мы узнали сегодня на уроке?

- Русский язык – это научная система.

- Русские лингвисты внесли огромный вклад в развитие как мирового, так и отечественного языкознания. Российские ученые – лингвисты – пример для молодого поколения.

- Школьникам необходимо развивать аналитическое мышление и речь, осваивать приемы научно-исследовательской работы при изучении родного языка и основ науки о языке.

IX. Итог урока .

Вместе оценим наш урок. Закончите предложения

Прошёл урок (какой?)…

Мы работали (как?)…, говорили о (чём?)…

Слайд 16. Домашнее задание.

«Подготовьте сообщение о любом представителе Московской или Казанской лингвистической школы, о котором вы услышали сегодня. Расскажите о его вкладе в изучении русского языка».

Дек 28 2011

Становление и развитие русского языкознания связаны с такими корифеями в области лингвистики, как М. В. Ломоносов, А. Х. Востоков, В. И. Даль, А. А. Потебня, А. А. Шахматов, Д. Н. Ушаков, А. М. Пешковский, Л. В. Щерба, В. В. Виноградов, С. И. Ожегов, А. А. Реформатский, Л. Ю. Максимов. Это только немногие, наиболее яркие представители русской науки о языке, каждый из которых сказал собственное слово в лингвистике.

М. В. Ломоносов (1711-1765), которого А. С. Пушкин назвал «первым нашим университетом», был не только великим физиком, вдумчивым естествоиспытателем, но и блестящим поэтом, замечательным филологом. Он создал первую научную российскую грамматику («Российская грамматика», 1757). В ней он, исследуя , устанавливает грамматические и орфоэпические нормы, причем делает это не умозрительно, а на основе своих наблюдений над живой речью. Он размышляет: «Почему шире, слабее лучше, чем ширее, слабе?» Наблюдает за московским произношением: «Говорят жжался, а не сжался». Подобных этим наблюдений у него тысячи. Ломоносов первый разработал научную, классификацию частей речи. Ломоносов создал знаменитую теорию «трех штилей», которая оказалась не выдумкой сухого теоретика, а действенным руководством при создании нового литературного языка. Язык он разделил на три стиля: высокий, посредственный (средний), низкий. Высоким стилем предписывалось писать оды, героические поэмы, торжественные «слова о важных материях». Средний стиль был предназначен для языка театральных пьес, сатир, стихотворных дружеских писем. Низкий стиль - стиль комедий, песен, описаний «обыкновенных дел». В нем нельзя было употреблять высокие церковнославянские слова, предпочтение отдавалось собственно русским, подчас простонародным словам. Весь пафос теории Ломоносова, под влиянием которой долгое время находились все крупные деятели XVIII века, заключался в утверждении литературных прав русского языка, в ограничении церковнославянской стихии. Ломоносов своей теорией установил русскую основу литературного языка.

А. X . Востоков (1781-1864) был по натуре человеком независимым и свободным. Эти черты его характера отразились и в его научных трудах, из которых наибольшую славу ему принесли исследования по истории славянских языков. Востоков явился основоположником славянской филологии. Он написал знаменитую «Русскую грамматику» (1831), в ней он осуществил «перебор всего русского языка», рассмотрел его грамматические особенности на уровне науки своего времени. издавалась множество раз, была основной научной грамматикой для своего времени.

В. И. Даль (1801-1872) многое успел сделать в жизни: был морским офицером, прекрасным врачом, путешественником-этнографом, писателем (его псевдоним Казак Луганский). Его очерки и рассказы В. Г. Белинский назвал «перлами современной русской литературы». Но больше всего он известен нам как составитель уникального «Толкового словаря живого великорусского языка», работе над которым он отдал 50 лет своей жизни. Словарь, в котором 200 тысяч слов, читается как увлекательнейшая книга. Значения слов Даль толкует образно, метко, наглядно; объяснив слово, раскрывает его значение с помощью народных поговорок, пословиц. Читая такой словарь, узнаешь быт народа, его взгляды, убеждения, стремления.

А. А. Потебня (1835-1891) был выдающимся русским и украинским филологом. Это был необычайно эрудированный ученый. Его основной труд «Из записок по русской грамматике» в 4-х томах -посвящен сопоставительному анализу украинского и русского языков, истории основных грамматических категорий, сопоставительному изучению синтаксиса восточнославянских языков. Потебня рассматривал язык как составную часть культуры народа, как компонент его духовной жизни, и отсюда его интерес и внимание к обрядам, мифам, славян. Потебню глубоко интересовала связь между языком и мышлением. Этой проблеме он посвятил, будучи еще совсем молодым, свою зрелую, глубоко философскую монографию «Мысль и язык» (1862).

А. А. Шахматов (1864-1920) - один из самых выдающихся филологов на рубеже XIX-XX веков. Его научные интересы были в основном сосредоточены в области истории и диалектологии славянских языков. Он посвятил более двух десятков работ проблеме происхождения восточнославянских языков. В последние годы жизни он читал Петербургском университете курс синтаксиса русского языка, по рукописным материалам которого был издан знаменитый «Синтаксис русского языка», когда его автора уже не стало. К этому труду восходят многие современные синтаксические теории.

Д. Н. Ушаков (1873-1942) является составителем и редактором одного из самых распространенных толковых словарей, знаменитого «Толкового словаря русского языка», замечательного памятника русского языка первой половины ХХ века. Этот труд Д. Н. Ушаков создавал уже в зрелом возрасте, будучи известен как ученый-лингвист. Он страстно любил русский язык, прекрасно его знал, был образцовым носителем русской литературной речи. Эта любовь в определенной степени повлияла на характер его научных интересов: больше всего он занимался вопросами орфографии и орфоэпии. Он многих учебников и учебных пособий по правописанию. Один только его «Орфографический словарь» выдержал более 30 изданий. Он придавал огромное значение разработке норм правиль - ного произношения, справедливо считая, что единое, нормативное литературное произношение - основа речевой культуры, без нее немыслима общая человека.

Одним из самых оригинальных лингвистов был А. М. Пешковский (1878-1933). Он много лет работал в московских гимназиях и, желая познакомить своих учеников с настоящей, научной грамматикой, написал остроумную, полную тонких наблюдений монографию «Русский синтаксис в научном освещении» (1914), в которой как будто беседует со своими учениками. Вместе с ними он наблюдает, размышляет, экспериментирует. Пешковский первый показал, что интонация является грамматическим средством, что она помогает там, где другие грамматические средства (предлоги, союзы, окончания) не способны выразить значение. Пешковский неустанно и страстно разъяснял, что только сознательное владение грамматикой делает человека по - настоящему грамотным. Он обращал внимание на огромную значимость языковой культуры: «Умение говорить - это то смазочное масло, которое необходимо для всякой культурно - государственной машины и без которого она просто остановилась бы». Увы, этот урок Д. М. Пешковского остался не усвоен многими.

Л. В. Щерба (1880-1944) - известный русский языковед, обладавший обширным кругом научных интересов: он очень многое сделал для теории и практики лексикографии, большое значение придавал изучению живых языков, много работал в области грамматики и лексикологии, изучал малоизвестные славянские наречия. Его работа «О частях речи в русском языке» (1928), в которой он выделил новую часть речи - слова категории состояния, - наглядно показала, какие грамматические явления скрываются за знакомыми для большинства терминами « существительное », « глагол »…Л. В. Щерба является создателем ленинградской фонологической школы. Он одним из первых обратился к лингвистическому анализу языка художественных произведений. Его перу принадлежат два опыта лингвистического толкования стихотворений: «Воспоминание» Пушкина и «Сосна» Лермонтова. Он воспитал много замечательных лингвистов, среди которых В. В. Виноградов.

В. В. Виноградов (1895-1969). Имя этого вы дающегося филолога вошло в историю культуры не только нашей страны, но и всего мира. Труды В. В. Виноградова открыли новую страницу в разных областях науки о русском языке и русской . Научные интересы ученого были необыкновенно широки. Ему принадлежит заслуга создания двух лингвистических наук: истории русского литературного языка и науки о языке художественной литературы. Его книги «Язык Пушкина», «Язык Гоголя», «Стиль Пушкина», «Стиль прозы Лермонтова» представляют огромный интерес и для специалиста-филолога и для начинающего изучать язык студента. Виноградов очень много сделал для изучения русского языка. Его труд «Русский язык. Грамматическое учение о », удостоенный Государственной премии в 1951 г., является настольной книгой каждого лингвиста. Невозможно переоценить заслуги В. В. Виноградова в области лексикологии, фразеологии.

Он создал классификацию типов лексического значения слова и видов фразеологических единиц, которыми пользуются до сих пор в вузовском преподавании. Его этюды по истории отдельных слов составляют увлекательнейшую книгу, читать которую интересно не только специалистам - лексикологам. В. В. Виноградов принадлежит к числу выдающихся деятелей отечественного просвещения. Он преподавал во многих учебных заведениях, воспитал целое поколение русских лингвистов. Он был создателем и в течение 17 лет главным редактором журнала «Вопросы языкознания», с момента образования Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) был ее президентом. Многие зарубежные академии наук избирали В. В. Виноградова своим членом.

С. И. Ожегов (1900-1964) - замечательный русский языковед-лексикограф, известен прежде всего как автор «Словаря русского языка», который имеет сейчас, вероятно, каждая семья и который теперь так и называют: «Ожеговский словарь». Словарь компактен и в то же время достаточно информативен: он содержит более 50 тысяч слов, каждому из них даются толкование, сопроводительные грамматические, стилистические пометы, приводятся иллюстрации употребления слова. Поэтому словарь выдержал более 20 изданий. С. И. Ожегов был не только прирожденным лексикографом, но и одним из крупнейших историков литературного языка. Его перу принадлежат многочисленные статьи по вопросам культуры речи, об истории слов, о развитии русской лексики на новом этапе развития общества.

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » Назовите выдающихся русских ученых-лингвистов . Литературные сочинения! Ученые лингвисты

М. В. Ломоносов, А. Х. Востоков, В. И. Даль, А. А. Потебня, А. А. Шахматов, Д. Н. Ушаков, А. М. Пешковский, Л. В. Щерба, В. В. Виноградов, С. И. Ожегов, А. А. Реформатский, Л. Ю. Максимов. Это только немногие , наиболее яркие представители русской науки о языке, каждый из которых сказал собственное слово в лингвистике.

Лингви́стика - наука, изучающая языки. Это наука о естественном человеческом языке вообще и обо всех языках мира как индивидуальных его представителях. В широком смысле слова , лингвистика подразделяется на научную и практическую. Лингви́ст (языкове́д) - учёный, специалист по лингвистике.

М. В. Ломоносов

Лингвистическая деятельность

С. И. Ожегов - замечательный русский языковед-лексикограф, известен прежде всего как автор «Словаря русского языка», который имеет сейчас, вероятно, каждая семья и который теперь так и называют: «Ожеговский словарь». Словарь компактен и в то же время достаточно информативен: он содержит более 50 тысяч слов, каждому из них даются толкование, сопроводительные грамматические, стилистические пометы, приводятся иллюстрации употребления слова. Поэтому словарь выдержал более 20 изданий. С. И. Ожегов был не только прирожденным лексикографом, но и одним из крупнейших историков литературного языка. Его перу принадлежат многочисленные статьи по вопросам культуры речи, об истории слов, о развитии русской лексики на новом этапе развития общества.

Л. В. Щерба

Факты из биографии

Белинский В. Г.

«Знаки препинания – это как нотные знаки. Они твёрдо держат текст и не дают ему рассыпаться».

К.Паустовского

«Совершенно ясно, что язык сводится к смыслу, к значению. Нет смысла, нет значения - нет языка».

Л.В. Щербы

«Часть речи - причастная к глаголу, в образе прилагательного».

В.В.Виноградова

«В самом деле, какое богатство для изображения явлений естественной действительности заключается только в глаголах русских, имеющих виды».

В.Г.Белинского

«Граница между качественными и относительными прилагательными очень подвижна и условна. Она по большей части проходит внутри одного и того же слова ».

В.В.Виноградова

Редактор:Фокина А.Д