Алюминиевая кислота получение. Алюминий: химические свойства и способность вступать в реакции с другими веществами. Алюминий легко реагирует с простыми веществами-неметаллами

Алюминий – элемент с порядковым номером 13, относительной атомной массой – 26,98154. Находится в III периоде, III группе, главной подгруппе. Электронная конфигурация: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 3d 0 . Устойчивая степень окисления алюминия – «+3». Образующийся при этом катион обладает оболочкой благородного газа, что способствует его устойчивости, но отношение заряда к радиусу, то есть концентрация заряда, достаточно высоки, что повышает энергию катиона. Эта особенность приводит к тому, что алюминий наряду с ионными соединениями образует целый ряд ковалентных соединений, а его катион подвергается в растворе значительному гидролизу.

Валентность I алюминий может проявлять только при температуре выше 1500 о С. Известны Al 2 O и AlCl.

По физическим свойствам алюминий – типичный металл, с высокой тепло- и электропроводностью, уступающий только серебру и меди. Потенциал ионизации алюминия не очень высок, поэтому от него можно было бы ожидать большой химической активности, но она значительно снижена из-за того, что на воздухе металл пассивируется за счет образования на его поверхности прочной оксидной пленки. Если металл активизировать: а) механически удалить пленку, б) амальгамировать (привести во взаимодействие с ртутью), в) использовать порошок, то такой металл становится настолько реакционноспособным, что взаимодействует даже с влагой и кислородом воздуха, разрушаясь при этом в соответствии с процессом:

4(Al,Hg) +3O 2 + 6H 2 O = 4Al(OH) 3 + (Hg)

Взаимодействие с простыми веществами.

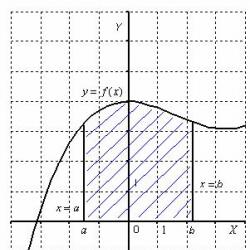

1. Порошкообразный алюминий при сильном нагревании реагирует с кислородом. Эти условия нужны из-за пассивации, а сама реакция образования оксида алюминия сильно экзотермична – выделяется 1676 кДж/моль теплоты.

2. С хлором и бромом реагирует при стандартных условиях, способен даже загораться в их среде. Не реагирует только с фтором, т.к. фторид алюминия, подобно оксиду, образует на поверхности металла защитную солевую пленку. С иодом реагирует при нагревании и в присутствии воды как катализатора.

3. С серой реагирует при сплавлении, давая сульфид алюминия состава Al 2 S 3 .

4. C фосфором также реагирует при нагревании с образованием фосфида: AlP.

5. Непосредственно с водородом алюминий не взаимодействует.

6. С азотом взаимодействует при 800 о С, давая нитрид алюминия (AlN). Следует сказать, что горение алюминия на воздухе происходит примерно при таких температурах, поэтому продуктами горения (с учетом состава воздуха) являются одновременно и оксид, и нитрид.

7. С углеродом алюминий взаимодействует при еще более высокой температуре: 2000 о С. Карбид алюминия состава Al 4 C 3 относится к метанидам, в его составе нет связей С-С, и при гидролизе выделяется метан: Al 4 C 3 + 12H 2 O = 4Al(OH) 3 + 3CH 4

Взаимодействие со сложными веществами

1. С водой активированный (лишенный защитной пленки) алюминий активно взаимодействует с выделением водорода: 2Al (акт.) + 6H 2 O = 2Al(OH) 3 + 3H 2 Гидроксид алюминия получается в виде белого рыхлого порошка, отсутствие пленки не мешает прохождению реакции до конца.

2. Взаимодействие с кислотами: а) С кислотами-неокислителями алюминий активно взаимодействует в соответствии с уравнением: 2Al + 6H 3 O + + 6H 2 O = 2 3+ + 3H 2 ,

б) С кислотами-окислителями взаимодействие происходит со следующими особенностями. Концентрированные азотная и серная кислоты, а также очень разбавленная азотная кислота пассивируют алюминий (быстрое окисление поверхности приводит к образованию оксидной пленки) на холоду. При нагревании пленка нарушается, и реакция проходит, но из концентрированных кислот при нагревании выделяются только продукты их минимального восстановления: 2Al + 6H 2 SO 4 (конц) = Al 2 (SO 4) 3 + 3SO 2 6H 2 O Al + 6HNO 3 (конц) = Al(NO 3) 3 + 3NO 2 + 3H 2 O С умеренно разбавленной азотной кислотой в зависимости от условий реакции можно получить NO, N 2 O, N 2 , NH 4 + .

3. Взаимодействие со щелочами. Алюминий является амфотерным элементом (по химическим свойствам), т.к. обладает достаточно большой для металлов электроотрицательностью – 1,61. Поэтому он достаточно легко растворяется в растворах щелочей с образованием гидроксокомплексов и водорода. Состав гидроксокомплекса зависит от соотношения реагентов: 2Al + 2NaOH + 6H 2 O = 2Na + 3H 2 2Al + 6NaOH + 6H 2 O = 2Na 3 + 3H 2 Соотношение алюминия и водорода определяется электронным балансом происходящей между ними окислительно-восстановительной реакции и от соотношения реагентов не зависит.

4. Низкий потенциал ионизации и большое сродство к кислороду (большая устойчивость оксида) приводят к тому, что алюминий активно взаимодействует с оксидами многих металлов, восстанавливая их. Реакции проходят при начальном нагревании с дальнейшим выделением теплоты, так что температура повышается до 1200 о – 3000 о С. Смесь 75% алюминиевого порошка и 25% (по массе) Fe 3 O 4 называют «термитом». Раньше реакцию горения этой смеси использовали для сварки рельсов. Восстановление металлов из оксидов при помощи алюминия называется алюмотермией и используется в промышленности как способ получения таких металлов как марганец, хром, ванадий, вольфрам, ферросплавы.

5. С растворами солей алюминий взаимодействует двумя разными способами. 1. Если в результате гидролиза раствор соли имеет кислую или щелочную среду, происходит выделение водорода (с кислыми растворами реакция идет только при значительном нагревании, т.к. защитная оксидная пленка лучше растворяется в щелочах, чем в кислотах). 2Al + 6KHSO 4 + (H 2 O) = Al 2 (SO 4) 3 + 3K 2 SO 4 +3H 2 2Al + 2K 2 CO 3 + 8H 2 O = 2K + 2KHCO 3 + 3H 2 . 2. Алюминий может вытеснять из состава соли металлы, стоящие в ряду напряжения правее, чем он, т.е. фактически будет окисляться катионами этих металлов. Из-за оксидной пленки эта реакция проходит не всегда. Например, хлорид-анионы способны нарушать пленку, и реакция 2Al + 3FeCl 2 = 2AlCl 3 + 3Fe проходит, а аналогичная реакция с сульфатами при комнатной температуре не пойдет. С активированным алюминием любое взаимодействие, не противоречащее общему правилу, пойдет.

Соединения алюминия.

1. Оксид (Al 2 O 3). Известен в виде нескольких модификаций, большинство из которых очень прочны и химически инертны. Модификация α-Al 2 O 3 встречается в природе в виде минерала корунд. В кристаллической решетке этого соединения катионы алюминия иногда частично замещены на катионы других металлов, что придает минералу окраску. Примесь Cr(III) дает красный цвет, такой корунд – это уже драгоценный камень рубин. Примесь Ti(III) и Fe(III) дает сапфир синего цвета. Химически активна аморфная модификация. Оксид алюминия – типичный амфотерный оксид, реагирующий как с кислотами и кислотными оксидами, так и со щелочами и основными оксидами, причем со щелочами предпочтительнее. Продукты реакции в растворе и в твердой фазе при сплавлении отличаются: Na 2 O + Al 2 O 3 = 2NaAlO 2 (сплавление) – метаалюминат натрия, 6NaOH + Al 2 O 3 = 2Na 3 AlO 3 + 3H 2 O (сплавление) – ортоалюминат натрия, Al 2 O 3 + 3CrO 3 = Al 2 (CrO 4) 3 (сплавление) – хромат алюминия. Кроме оксидов и твердых щелочей алюминий при сплавлении реагирует с солями, образованными летучими кислотными оксидами, вытесняя их из состава соли: K 2 CO 3 + Al 2 O 3 = 2KAlO 2 + CO 2 Реакции в растворе: Al 2 O 3 + 6HCl = 2 3+ + 6Cl 1- + 3H 2 O Al 2 O 3 +2 NaOH + 3H 2 O =2 Na – тетрагидроксоалюминат натрия. Тетрагидроксоалюминат-анион на самом деле является тетрагидроксодиакваанионом 1- , т.к. координационное число 6 для алюминия предпочтительнее. При избытке щелочи образуется гексагидроксоалюминат: Al 2 O 3 + 6NaOH + 3H 2 O = 2Na 3 . Кроме кислот и щелочей можно ожидать реакций с кислыми солями: 6KHSO 4 + Al 2 O 3 = 3K 2 SO 4 + Al 2 (SO 4) 3 + 3H 2 O.

3. Гидроксиды алюминия . Известно два гидроксида алюминия – метагидроксид –AlO(OH) и ортогидроксид – Al(OH) 3 . Оба они в воде не растворяются, но также являются амфотерными, поэтому растворяются в растворах кислот и щелочей, а также солей, имеющих кислую или щелочную среду в результате гидролиза. При сплавлении гидроксиды реагируют аналогично оксиду. Как все нерастворимые основания гидроксиды алюминия при нагревании разлагаются: 2Al(OH) 3 = Al 2 O 3 + 3H 2 O. Растворяясь в щелочных растворах, гидроксиды алюминия не растворяются в водном аммиаке, поэтому их можно осадить аммиаком из растворимой соли: Al(NO 3) 3 + 3NH 3 + 2H 2 O = AlO(OH)↓ + 3NH 4 NO 3 , по этой реакции получается именно метагидроксид. Осадить гидроксид действием щелочей сложно, т.к. получившийся осадок легко растворяется, и суммарная реакция имеет вид: AlCl 3 +4 NaOH = Na + 3NaCl

4. Соли алюминия. Почти все соли алюминия хорошо растворимы в воде. Нерастворимы фосфат AlPO 4 и фторид AlF 3 . Т.к. катион алюминия имеет большую концентрацию заряда, его аквакомплекс приобретает свойства катионной кислоты: 3+ + H 2 O = H 3 O + + 2+ , т.е. соли алюминия подвергаются сильному гидролизу по катиону. В случае солей слабых кислот из-за взаимного усиления гидролиза по катиону и аниону гидролиз становится необратимым. В растворе полностью разлагаются водой или не могут быть получены по реакции обмена карбонат, сульфит, сульфид и силикат алюминия: Al 2 S 3 + 6H 2 O = 2Al(OH) 3 ↓ + 3H 2 S 2Al(NO 3) 3 + 3K 2 CO 3 + 3H 2 O = 2Al(OH) 3 ↓ + 3CO 2 + 6KNO 3 . Для некоторых солей гидролиз становится необратимым при нагревании. Влажный ацетат алюминия при нагревании разлагается в соответствии с уравнением: 2Al(OOCCH 3) 3 + 3H 2 O = Al 2 O 3 + 6CH 3 COOH В случае галогенидов алюминия разложению соли способствует уменьшение растворимости газообразных галогеноводородов при нагревании: AlCl 3 + 3H 2 O = Al(OH) 3 ↓ + 3HCl. Из галогенидов алюминия только фторид является ионным соединением, остальные галогениды – ковалентные соединения, их температуры плавления существенно ниже, чем у фторида, хлорид алюминия способен возгоняться. При очень высокой температуре в парах находятся одиночные молекулы галогенидов алюминия, имеющие плоское треугольное строение из-за sp 2 -гибридизации атомных орбиталей центрального атома. Основное состояние этих соединений в парах и в некоторых органических растворителях – это димеры, например, Al 2 Cl 6 . Галогениды алюминия являются сильными кислотами Льюиса, т.к. имеют вакантную атомную орбиталь. Растворение в воде, поэтому происходит с выделением большого количества теплоты. Интересным классом соединений алюминия (как и других трехвалентных металлов) являются квасцы – 12-водные двойные сульфаты M I M III (SO 4) 2 , которые при растворении как все двойные соли дают смесь соответствующих катионов и анионов.

5. Комплексные соединения. Рассмотрим гидроксокомплексы алюминия. Это соли, в которых комплексная частица является анионом. Все соли растворимые. Разрушаются при взаимодействии с кислотами. При этом сильные кислоты растворяют образующийся ортогидроксид, а слабые или соответствующие им кислотные оксиды (H 2 S, CO 2 , SO 2) его осаждают: K +4HCl = KCl + AlCl 3 + 4H 2 O K + CO 2 = Al(OH) 3 ↓ + KHCO 3

При прокаливании гидроксоалюминаты превращаются в орто - или метаалюминаты, теряя воду.

Железо

Элемент с порядковым номером 26, с относительной атомной массой 55,847. Относится к 3d-семейству элементов, имеет электронную конфигурацию: 3d 6 4s 2 и в периодической системе находится в IV периоде, VIII группе, побочной подгруппе. В соединениях железо преимущественно проявляет степени окисления +2 и +3. Ион Fe 3+ имеет наполовину заполненную d-электронную оболочку, 3d 5 , что придает ему дополнительную устойчивость. Значительно труднее достигаются степени окисления +4, +6, +8.

По физическим свойствам железо – серебристо-белый, блестящий, относительно мягкий, ковкий, легко намагничивающийся и размагничивающийся металл. Температура плавления 1539 о С. Имеет несколько аллотропных модификаций, отличающихся типом кристаллической решетки.

Свойства простого вещества.

1. При горении на воздухе образует смешанный оксид Fe 3 O 4 , а при взаимодействии с чистым кислородом – Fe 2 O 3 . Порошкообразное железо пирофорно – самовоспламеняется на воздухе.

2. Фтор, хлор и бром легко реагируют с железом, окисляя его до Fe 3+ . С иодом образуется FeJ 2 , так как трехвалентный катион железа окисляет иодид-анион, в связи с чем, соединения FeJ 3 не существует.

3. По аналогичной причине не существует соединения Fe 2 S 3 , а взаимодействие железа и серы при температуре плавления серы приводит к соединению FeS. При избытке серы получается пирит – дисульфид железа (II) – FeS 2 . Образуются также нестехиометрические соединения.

4. С остальными неметаллами железо реагирует при сильном нагревании, образуя твердые растворы или металлоподобные соединения. Можно привести реакцию, идущую при 500 о С: 3Fe + C = Fe 3 C. Такое соединение железа и углерода называется цементит.

5. Со многими металлами железо образует сплавы.

6. На воздухе при комнатной температуре железо покрыто оксидной пленкой, поэтому с водой не взаимодействует. Взаимодействие с перегретым паром дает следующие продукты: 3Fe + 4H 2 O (пар) = Fe 3 O 4 + 4H 2 . В присутствии кислорода железо взаимодействует даже с влагой воздуха: 4Fe + 3O 2 + 6H 2 O = 4Fe(OH) 3 . Приведенное уравнение отражает процесс ржавления, которому подвергается в год до 10% металлических изделий.

7. Так как железо стоит в ряду напряжения до водорода, оно легко реагирует с кислотами-неокислителями, но окисляется при этом только до Fe 2+ .

8. Концентрированные азотная и серная кислоты пассивируют железо, но при нагревании реакция происходит. Разбавленная азотная кислота реагирует и при комнатной температуре. Со всеми кислотами-окислителями железо дает соли железа (III) (по некоторым сведениям, с разбавленной азотной кислотой возможно образование нитрата железа (II)), а восстанавливает HNO 3 (разб.) до NO, N 2 O, N 2 , NH 4 + в зависимости от условий, а HNO 3 (конц.) – до NO 2 из-за нагревания, которое необходимо для прохождения реакции.

9. Железо способно реагировать с концентрированными (50%) щелочами при нагревании: Fe + 2KOH + 2H 2 O = K 2 + H 2

10. Реагируя с растворами солей менее активных металлов, железо вытеняет эти металлы из состава соли, превращаясь в двухвалентный катион: CuCl 2 + Fe = FeCl 2 + Cu.

Свойства соединений железа.

Fe 2+ Отношение заряда к радиусу данного катиона близко к таковому у Mg 2+ , поэтому химическое поведение оксида, гидроксида и солей двухвалентного железа подобно поведению соответствующих соединений магния. В водном растворе катион двухвалентного железа образует аквакомплекс 2+ бледно-зеленого цвета. Этот катион легко окисляется даже прямо в растворе кислородом воздуха. В растворе FeCl 2 содержатся комплексные частицы 0 . Концентрация заряда такого катиона невелика, поэтому гидролиз солей умеренный.

1. FeO - основной оксид, черного цвета, в воде не растворяется. Легко растворяется в кислотах. При нагревании свыше 500 0 С диспропорционирует: 4FeO = Fe + Fe 3 O 4 . Он может быть получен при осторожном прокаливании соответствующих гидроксида, карбоната и оксалата, тогда как термическое разложение других солей Fe 2+ приводит к образованию оксида трехвалентного железа: FeC 2 O 4 = FeO + CO + CO 2 , но 2 FeSO 4 = Fe 2 O 3 + SO 2 + SO 3 4Fe(NO 3) 2 = 2Fe 2 O 3 + 8NO 2 + O 2 Сам оксид железа (II) может выступать как окислитель, например, при нагревании идет реакция: 3FeO + 2NH 3 = 3Fe + N 2 +3H 2 O

2. Fe(OH) 2 – гидроксид железа (II) – нерастворимое основание. Реагирует с кислотами. С кислотами-окислителями происходит одновременно кислотно-основное взаимодействие и окисление до трехвалентного железа: 2Fe(OH) 2 + 4H 2 SO 4 (конц) = Fe 2 (SO 4) 3 + SO 2 + 4H 2 O. Может быть получен по обменной реакции из растворимой соли. Это соединение белого цвета, которое на воздухе сначала зеленеет из-за взаимодействия с влагой воздуха, а затем буреет из-за окисления кислородом воздуха: 4Fe(OH) 2 + 2H 2 O + O 2 = 4Fe(OH) 3 .

3. Соли. Как уже говорилось, большинство солей Fe(II) медленно окисляются на воздухе или в растворе. Наиболее устойчивой к окислению является соль Мора – двойной сульфат железа (II) и аммония: (NH 4) 2 Fe(SO 4) 2 . 6H 2 O. Катион Fe 2+ легко окисляется до Fe 3+ , поэтому большинство окислителей, в частности, кислоты-окислители окисляют соли двухвалентного железа. При обжиге сульфида и дисульфида железа получается оксид железа (III) и оксид серы (IV): 4FeS 2 + 11O 2 = 2Fe 2 O 3 + 8SO 2 Сульфид железа (II) растворяется также в сильных кислотах: FeS + 2HCl = FeCl 2 + 2H 2 S Карбонат железа (II) нерастворим, тогда как гидрокарбонат в воде растворяется.

Fe 3+ По отношению заряда к радиусу данный катион соответствует катиону алюминия, поэтому свойства соединений катиона железа (III) аналогичны соответствующим соединениям алюминия.

Fe 2 O 3 – гематит, амфотерный оксид, у которого преобладают основные свойства. Амфотерность проявляется в возможности сплавления с твердыми щелочами и карбонатами щелочных металлов: Fe 2 O 3 + 2NaOH = H 2 O + 2NaFeO 2 – желтого или красного цвета, Fe 2 O 3 + Na 2 CO 3 = 2NaFeO 2 + CO 2 . Ферраты (II) разлагаются водой с выделением Fe 2 O 3 . nH 2 O.

Fe 3 O 4 - магнетит, вещество черного цвета, которое можно рассматривать либо как смешанный оксид – FeO . Fe 2 O 3 , либо как оксометаферрат (III) железа (II): Fe(FeO 2) 2 . При взаимодействии с кислотами дает смесь солей: Fe 3 O 4 + 8HCl = FeCl 2 + 2FeCl 3 + 4H 2 O.

Fe(OH) 3 или FeO(OH) – красно-бурый студенистый осадок, амфотерный гидроксид. Кроме взаимодействий с кислотами реагирует с горячим концентрированным раствором щелочи и сплавляется с твердыми щелочами и карбонатами: Fe(OH) 3 + 3KOH = K 3 .

Соли. Большинство солей трехвалентного железа растворимо. Так же как соли алюминия, они подвергаются сильному гидролизу по катиону, который в присутствии анионов слабых и нестойких или нерастворимых кислот может стать необратимым: 2FeCl 3 + 3Na 2 CO 3 + 3H 2 O = 2Fe(OH) 3 + 3CO 2 + 6NaCl. При кипячении раствора хлорида железа (III) гидролиз также можно сделать необратимым, т.к. растворимость хлороводорода как любого газа при нагревании уменьшается и он уходит из сферы реакции: FeCl 3 + 3H 2 O = Fe(OH) 3 + 3HCl (при нагревании).

Окислительная способность данного катиона очень высока, особенно, по отношению к превращению в катион Fe 2+ : Fe 3+ + ē = Fe 2+ φ o =0,77в. В результате чего:

а) растворы солей трехвалентного железа окисляют все металлы вплоть до меди: 2Fe(NO 3) 3 + Cu = 2Fe(NO 3) 2 + Cu(NO 3) 2 ,

б) обменные реакции с солями, содержащими легко окисляемые анионы, проходят одновременно с их окислением: 2FeCl 3 + 2KJ = FeCl 2 + J 2 + 2KCl 2FeCl 3 + 3Na 2 S = 2FeS + S + 6NaCl

Как и другие трехвалентные катионы, железо (III) способно к образованию квасцов – двойных сульфатов с катионами щелочных металлов или аммония, например: NH 4 Fe(SO 4) 2 . 12H 2 O.

Комплексные соединения. Оба катиона железа склонны к образованию анионных комплексов, особенно железо (III). FeCl 3 + KCl = K, FeCl 3 + Cl 2 = Cl + - . Последняя реакция отражает действие хлорида железа (III) как катализатора электрофильного хлорирования. Интерес представляют цианидные комплексы: 6KCN + FeSO 4 = K 4 – гексацианоферрат (II) калия, желтая кровяная соль. 2K 4 + Cl 2 = 2K 3 + 2KCl – гексацианоферрат (III) калия, красная кровяная соль. Комплекс двухвалентного железа дает с солью трехвалентного железа синий осадок или раствор в зависимости от соотношения реагентов. Такая же реакция происходит между красной кровяной солью и любой солью двухвалентного железа. В первом случае осадок называли берлинской лазурью, во втором – турнбулевой синью. Позже выяснилось, что, по крайней мере, растворы имеют одинаковый состав: K – гексацианоферрат железа (II,III) калия. Описанные реакции являются качественными на наличие в растворе соответствующих катионов железа. Качественной реакцией на наличие катиона трехвалентного железа является появленме кроваво-красной окраски при взаимодействии с тиоцианатом (роданидом) калия:2FeCl 3 + 6KCNS = 6KCl + Fe.

Fe +6 . Степень окисления +6 для железа малоустойчива. Удается получить только анион FeO 4 2- , который существует только при pH>7-9, но при этом является сильным окислителем.

Fe 2 O 3 + 4KOH + 3KNO 3 = 2K 2 FeO 4 + 3KNO 2 + 2H 2 O

Fe (опилки) + H 2 O + KOH + KNO 3 = K 2 FeO 4 + KNO 2 + H 2

2Fe(OH) 3 + 3Cl 2 + 10KOH = 2K 2 FeO 4 + 6KCl + 6H 2 O

Fe 2 O 3 + KClO 3 + 4KOH = 2K 2 FeO 4 + KCl + 2H 2 O

4K 2 FeO 4 + 6H 2 O = 4FeO(OH)↓ + 8KOH + 3O 2

4BaFeO 4 (нагревание) = 4BaO + 2Fe 2 O 3 + 3O 2

2K 2 FeO 4 + 2CrCl 3 + 2HCl = FeCl 3 + K 2 Cr 2 O 7 + 2KCl + H 2 O

Получение железа в промышленности:

А) доменный процесс: Fe 2 O 3 + C = 2FeO + CO

FeO + C = Fe + CO

FeO + CO = Fe + CO 2

Б) алюмотермия: Fe 2 O 3 + Al = Al 2 O 3 + Fe

ХРОМ – элемент с порядковым номером 24, с относительной атомной массой 51,996. Относится к 3d-семейству элементов, имеет электронную конфигурацию 3d 5 4s 1 и в периодической системе находится в IV периоде, VI группе, побочной подгруппе. Возможные степени окисления: +1, +2, +3, +4, +5, +6. Из них наиболее устойчивыми являются +2, +3, +6, а минимальной энергией обладает +3.

По физическим свойствам хром – серовато-белый, блестящий, твердый металл с температурой плавления 1890 о С. Прочность его кристаллической решетки обусловлена наличием пяти неспаренных d-электронов, способных к частичному ковалентному связыванию.

Химические свойства простого вещества.

При низких температурах хром инертен из-за наличия оксидной пленки, не взаимодействует с водой и воздухом.

1. С кислородом взаимодействует при температурах выше 600 о С. При этом образуется оксид хрома (III) – Cr 2 O 3 .

2. Взаимодействие с галогенами происходит по-разному: Cr + 2F 2 = CrF 4 (при комнатной температуре), 2Cr + 3Cl 2 (Br 2) = 2CrCl 3 (Br 3), Cr + J 2 = CrJ 2 (при значительном нагревании). Следует сказать, что иодид хрома (III) может существовать и получается по обменной реакции в виде кристаллогидрата CrJ 3 . 9H 2 O, но его термическая устойчивость невелика, и при нагревании он разлагается на CrJ 2 и J 2 .

3. При температуре выше 120 о С хром взаимодействует с расплавленной серой, давая сульфид хрома (II) – CrS (черного цвета).

4. При температурах выше 1000 о С хром реагирует с азотом и углеродом, давая нестехиометрические, химически инертные соединения. Среди них можно отметить карбид с примерным составом CrC, который по твердости приближается к алмазу.

5. С водородом хром не реагирует.

6. Реакция с водяным паром проходит следующим образом: 2Cr + 3H 2 O = Cr 2 O 3 + 3H 2

7. Реакция с кислотами-неокислителями происходит достаточно легко, при этом образуется аква-комплекс 2+ небесно-голубого цвета, который устойчив только в отсутствие воздуха или в атмосфере водорода. В присутствии кислорода реакция идет иначе: 4Cr + 12HCl + 3O 2 = 4CrCl 3 + 6H 2 O. Разбавленные кислоты, насыщенные кислородом, даже пассивируют хром за счет образования на поверхности прочной оксидной пленки.

8. Кислоты- окислители: азотная кислота любой концентрации, серная концентрированная, хлорная кислота пассивируют хром так, что после обработки поверхности этими кислотами он уже не реагирует и с другими кислотами. Пассивация снимается при нагревании. При этом получаются соли хрома (III) и диоксиды серы или азота (из хлорной кислоты – хлорид). Пассивация за счет образования солевой пленки происходит при взаимодействии хрома с фосфорной кислотой.

9. Непосредственно со щелочью хром не реагирует, но вступает в реакцию со щелочными расплавами с добавлением окислителей: 2Cr + 2Na 2 CO 3 (ж) + 3O 2 = 2Na 2 CrO 4 + 2CO 2

10. Хром способен реагировать с растворами солей, вытесняя менее активные металлы (стоящие правее него в ряду напряжения) из состава соли. Сам хром при этом превращается в катион Cr 2+ .

Химические свойства алюминия определяются его положением в периодической системе химических элементов.

Ниже представлены основные химические реакции алюминия с другими химическими элементами. Эти реакции определяют основные химические свойства алюминия.

С чем реагирует алюминий

Простые вещества:

- галогены (фтор, хлор, бром и иодин)

- фосфор

- углерод

- кислород (горение)

Сложные вещества:

- минеральные кислоты (соляная, фосфорная)

- серная кислота

- азотная кислота

- щелочи

- окислители

- оксиды менее активных металлов (алюмотермия)

С чем не реагирует алюминий

Алюминий не реагирует:

- с водородом

- в обычных условиях — с концентрированной серной кислотой (из-за пассивации — образования плотной оксидной пленки)

- в обычных условиях — с концентрированной азотной кислотой (также из-за пассивации)

Алюминий и воздух

Обычно поверхность алюминия всегда покрыта тонким слоем оксида алюминия, который защищает ее от воздействия воздуха, точнее, кислорода. Поэтому считается, что алюминий не вступает в реакцию с воздухом. Если же этот оксидный слой повреждается или удаляется, то свежая поверхность алюминия реагирует с кислородом воздуха. Алюминий может гореть в кислороде ослепительно белым пламенем с образованием оксида алюминия Al2O3.

Реакция алюминия с кислородом:

- 4Al + 3O 2 -> 2Al 2 O 3

Алюминий и вода

Алюминий реагирует с водой по следующим реакциям :

- 2Al + 6H 2 O = 2Al(OH) 3 + 3H 2 (1)

- 2Al + 4H 2 O = 2AlO(OH) + 3H 2 (2)

- 2Al + 3H 2 O = Al 2 O 3 + 3H 2 (3)

В результате этих реакций образуются, соответственно, следующие :

- модификация гидроксида алюминия байерит и водород (1)

- модификация гидроксида алюминия богемит и водород (2)

- оксид алюминия и водород (3)

Эти реакции, кстати, представляют большой интерес, при разработке компактных установок для получения водорода для транспортных средств, которые работают на водороде .

Все эти реакции являются термодинамически возможными при температуре от комнатной до температуры плавления алюминия 660 ºС. Все они являются также экзотермическими, то есть происходят с выделением тепла :

- При температуре от комнатной до 280 ºС наиболее устойчивым продуктом реакции является Al(OH) 3 .

- При температуре от 280 до 480 ºС наиболее устойчивым продуктом реакции является AlO(OH).

- При температуре выше 480 ºС наиболее устойчивым продуктом реакции является Al 2 O 3 .

Таким образом, оксид алюминия Al 2 O 3 становится термодинамически более устойчивым, чем Al(OH) 3 при повышенной температуре. Продуктом реакции алюминия с водой при комнатной температуре будет гидроксид алюминия Al(OH) 3 .

Реакция (1) показывает, что алюминий должен самопроизвольно реагировать с водой при комнатной температуре. Однако на практике кусок алюминия, опущенный в воду, не реагирует с водой в условиях комнатной температуры и даже в кипящей воде. Дело в том, что алюминий имеет на поверхности тонкий когерентный слой оксида алюминия Al 2 O 3 . Эта оксидная пленка прочно удерживается на поверхности алюминия и предотвращает его реакцию с водой. Поэтому, чтобы начать и поддерживать реакцию алюминия с водой при комнатной температуре необходимо постоянно удалять или разрушать этот оксидный слой .

Алюминий и галогены

Алюминий бурно реагирует со всем галогенами – это:

- фтор F

- хлор Cl

- бром Br и

- иодин (йод) I,

с образованием соответственно:

- фторида AlF 3

- хлорида AlCl 3

- бромида Al 2 Br 6 и

- иодида Al 2 Br 6.

Реакции водорода со фтором, хлором, бромом и иодином:

- 2Al + 3F 2 → 2AlF 3

- 2Al + 3Cl 2 → 2AlCl 3

- 2Al + 3Br 2 → Al 2 Br 6

- 2Al + 3l 2 → Al 2 I 6

Алюминий и кислоты

Алюминий активно вступает в реакцию с разбавленными кислотами: серной, соляной и азотной, с образованием соответствующих солей: сернокислого алюминия Al 2 SO 4 , хлорида алюминия AlCl 3 и нитрата алюминия Al(NО 3) 3 .

Реакции алюминия с разбавленными кислотами:

- 2Al + 3H 2 SO 4 -> Al 2 (SO 4) 3 + 3H 2

- 2Al + 6HCl -> 2AlCl 3 + 3H 2

- 2Al + 6HNO 3 -> 2Al(NO 3) 3 + 3H 2

С концентрированными серной и соляной кислотами при комнатной температуре не взаимодействует, при нагревании реагирует с образованием соли, окислов и воды.

Алюминий и щелочи

Алюминий в водном растворе щелочи — гидроксида натрия — реагирует с образованием алюмината натрия.

Реакция алюминия с гидроксидом натрия имеет вид:

- 2Al + 2NaOH + 10H 2 O -> 2Na + 3H 2

Источники:

1. Chemical Elements. The first 118 elements, ordered alphabetically / ed. Wikipedians — 2018

2. Reaction of Aluminum with Water to Produce Hydrogen /John Petrovic and George Thomas, U.S. Department of Energy, 2008

- Обозначение - Al (Aluminium);

- Период - III;

- Группа - 13 (IIIa);

- Атомная масса - 26,981538;

- Атомный номер - 13;

- Радиус атома = 143 пм;

- Ковалентный радиус = 121 пм;

- Распределение электронов - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 ;

- t плавления = 660°C;

- t кипения = 2518°C;

- Электроотрицательность (по Полингу/по Алпреду и Рохову) = 1,61/1,47;

- Степень окисления: +3, 0;

- Плотность (н. у.) = 2,7 г/см 3 ;

- Молярный объем = 10,0 см 3 /моль.

Алюминий (квасцы) впервые был полуен в 1825 году датчанином Г. К. Эрстедом. Изначально, до открытия промышленного способа получения, алюминий был дорооже золота.

Алюминий является самым распространенным металлом в земной коре (массовая доля составляет 7-8%), и третьим по распространенности среди всех элементов после кислорода и кремния. В свободном виде в проироде алюминий не встречается.

Важнейшие природные соединения алюминия:

- алюмосиликаты - Na 2 O·Al 2 O 3 ·2SiO 2 ; K 2 O·Al 2 O 3 ·2SiO 2

- бокситы - Al 2 O 3 ·n H 2 O

- корунд - Al 2 O 3

- криолит - 3NaF·AlF 3

Рис. Строение атома алюминия

.

Алюминий химически активный металл - на его внешнем электронном уровне находятся три электрона, которые участвуют в образовании ковалентных связей при взаимодействии алюминия с другими химическими элементами (см. Ковалентная связь). Алюминий - сильный восстановитель, во всех соединениях проявляет степень окисления +3.

При комнатной температуре алюминий вступает в реакцию с кислородом, содержащимся в атмосферном воздухе, с образованием прочной оксидной пленки, которая надежно препятствует процессу дальнейшего окисления (корродирования) металла, в результате чего химическая активность алюминия снижается.

Благодаря оксидной пленке алюминий не вступает в реакцию с азотной кислотой при комнатной температуре, поэтому, алюминиевая посуда является надежной тарой для хранения и трансопртирования азотной кислоты.

Физические свойства алюминия:

- металл серебристо-белого цвета;

- твердый;

- прочный;

- легкий;

- пластичный (протягивается в тонкую проволоку и фольгу);

- обладает высокой электро- и теплопроводностью;

- температура плавления 660°C

- природный алюминий состоит из одного изотопа 27 13 Al

Химические свойства алюминия :

- при снятии оксидной пленки алюминий реагирует с водой:

2Al + 6H 2 O = 2Al(OH) 3 + 3H 2 ; - при комнатной температуре вступает в реакции с бромом и хлором с образованием солей:

2Al + 3Br 2 = 2AlCl 3 ; - при высокой температуре алюминий реагирует с кислородом и серой (реакция сопровождается выделением большого кол-ва тепла):

4Al + 3O 2 = 2Al 2 O 3 + Q;

2Al + 3S = Al 2 S 3 + Q; - при t=800°C реагирует с азотом:

2Al + N 2 = 2AlN; - при t=2000°C реагирует с углеродом:

2Al + 3C = Al 4 C 3 ; - восстанавливает многие металлы из их оксидов - алюмотермией

(при t до 3000°C) получают промышленным способом вольфрам, ванадий, титан, кальций, хром, железо, марганец:

8Al + 3Fe 3 O 4 = 4Al 2 O 3 + 9Fe; - с соляной и разбавленной серной кислотой реагирует с выделением водорода:

2Al + 6HCl = 2AlCl 3 + 3H 2 ;

2Al + 3H 2 SO 4 = Al 2 (SO 4) 3 + 3H 2 ; - с концентрированной серной кислотой реагирует при высокой температуре:

2Al + 6H 2 SO 4 = Al 2 (SO 4) 3 + 3SO 2 + 6H 2 O; - со щелочами реагирует с выделением водорода и образованием комплексных солей - реакция идет в несколько этапов: при погружении алюминия в раствор щелочи происходит растворение прочной защитной оксидной пленки, которая находится на поверхности металла; после растворения пленки, алюминий, как активиный металл, реагирует с водой с образованием гидроксида алюминия, который взаимодействует со щелочью, как амфотерный гидроксид:

- Al 2 O 3 +2NaOH = 2NaAlO 2 +H 2 O - растворение оксидной пленки;

- 2Al+6H 2 O = 2Al(OH) 3 +3H 2 - взаимодействие алюминия с водой с образованием гидроксида алюминия;

- NaOH+Al(OH) 3 = NaAlO 2 +2H 2 O - взаимодействие гидроксида алюминия со щелочью

- 2Al+2NaOH+2H 2 O = 2NaAlO 2 +3H 2 - суммарное уравнение реакции алюминия со щелочью.

Соединения алюминия

Al 2 O 3 (глинозем)

Оксид алюминия Al 2 O 3 является белым, очень тугоплавким и твердым веществом (в природе тверже только алмаз, карборунд и боразон).

Свойства глинозема:

- не растворяется в воде и вступает с ней в реакцию;

- является амфотерным веществом, реагируя с кислотами и щелочами:

Al 2 O 3 + 6HCl = 2AlCl 3 + 3H 2 O;

Al 2 O 3 + 6NaOH + 3H 2 O = 2Na 3 ; - как амфотерный оксид реагирует при сплавлении с оксидами металлов и солями, образуя алюминаты:

Al 2 O 3 + K 2 O = 2KAlO 2 .

В промышленности глинозем получают из бокситов. В лабораторных условиях глинозем можно получить сжигая алюминий в кислороде:

4Al + 3O 2 = 2Al 2 O 3 .

Применение глинозема :

- для получения алюминия и электротехнической керамики;

- в качестве абразивного и огнеупорного материала;

- в качестве катализатора в реакциях органического синтеза.

Al(OH) 3

Гидроксид алюминия

Al(OH) 3 является белым твердым кристаллическим веществом, которое получается в результате обменной реакции из раствора гидроксида алюминия - выпадает в виде белого студенистого осадка, кристаллизующегося со временем. Это амфотерное соединение почти не растворимое в воде:

Al(OH) 3 + 3NaOH = Na 3 ;

Al(OH) 3 + 3HCl = AlCl 3 + 3H 2 O.

- взаимодействие Al(OH) 3 с кислотами:

Al(OH) 3 +3H + Cl = Al 3+ Cl 3 +3H 2 O - взаимодействие Al(OH) 3 со щелочами:

Al(OH) 3 +NaOH - = NaAlO 2 - +2H 2 O

Гидроксид алюминия получают путем действия щелочей на растворы солей алюминия:

AlCl 3 + 3NaOH = Al(OH) 3 + 3NaCl.

Получение и применение алюминия

Алюминий достаточно трудно выделить из природных соединений химическим способом, что объясняется высокой прочностью связей в оксиде алюминия, поэтому, для промышленного получения алюминия применяют электролиз раствора глинозема Al 2 O 3 в расплавленном криолите Na 3 AlF 6 . В результате процесса алюминий выделяется на катоде, на аноде - кислород:

2Al 2 O 3 → 4Al + 3O 2

Исходным сырьем служат бокситы. Электролиз протекает при температуре 1000°C: температура плавления оксида алюминия составляет 2500°C - проводить электролиз при такой температуре не представляется возможным, поэтому оксид алюминия растворяют в расплавленном криолите, и уже затем полученный электролит используют при электролизе для получения алюминия.

Применение алюминия:

- алюминиевые сплавы широко применяются в качестве конструкционных материалов в автомобиле-, самолето-, судостроении: дюралюминий, силумин, алюминиевая бронза;

- в химической промышленности в качестве восстановителя;

- в пищевой промышленности для изготовления фольги, посуды, упаковочного материала;

- для изготовления проводов и проч.

Получение алюмокалиевых квасцов

Алюминий (лат. Aluminium), – в периодической системе алюминий находится в третьем периоде, в главной подгруппе третьей группы. Заряд ядра +13. Электронное строение атома 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 . Металлический атомный радиус 0,143 нм, ковалентный – 0,126 нм, условный радиус иона Al 3+ – 0,057 нм. Энергия ионизации Al – Al + 5,99 эВ.

Наиболее характерная степень окисления атома алюминия +3. Отрицательная степень окисления проявляется редко. Во внешнем электронном слое атома существуют свободные d-подуровни. Благодаря этому его координационное число в соединениях может равняться не только 4 (AlCl 4- , AlH 4- , алюмосиликаты), но и 6 (Al 2 O 3 , 3+).

Историческая справка . Название Алюминий происходит от лат. alumen – так еще за 500 лет до н.э. назывались алюминиевые квасцы, которые применялись как протрава при крашении тканей и для дубления кожи. Датский ученый X. К. Эрстед в 1825, действуя амальгамой калия на безводный АlСl 3 и затем отгоняя ртуть, получил относительно чистый Алюминий. Первый промышленного способ производства Алюминия предложил в 1854 французский химик А.Э. Сент-Клер Девиль: способ заключался в восстановлении двойного хлорида Алюминия и натрия Na 3 AlCl 6 металлическим натрием. Похожий по цвету на серебро, Алюминий на первых порах ценился очень дорого. С 1855 по 1890 годы было получено всего 200 т Алюминия. Современный способ получения Алюминия электролизом криолитоглиноземного расплава разработан в 1886 году одновременно и независимо друг от друга Ч. Холлом в США и П. Эру во Франции.

Нахождение в природе

Алюминий – самый распространенный в земной коре металл. На его долю приходится 5,5–6,6 мол. доли% или 8 масс.%. Главная масса его сосредоточена в алюмосиликатах. Чрезвычайно распространенным продуктом разрушения образованных ими горных пород является глина, основной состав которой отвечает формуле Al 2 O 3 . 2SiO 2 . 2H 2 O. Из других природных форм нахождения алюминия наибольшее значение имеют боксит Al 2 O 3 . xH 2 O и минералы корунд Al 2 O 3 и криолит AlF 3 . 3NaF.

Получение

В настоящее время в промышленности алюминий получают электролизом раствора глинозема Al 2 O 3 в расплавленнном криолите. Al 2 O 3 должен быть достаточно чистым, поскольку из выплавленного алюминия примеси удаляются с большим трудом. Температура плавления Al 2 O 3 около 2050 о С, а криолита – 1100 о С. Электролизу подвергают расплавленную смесь криолита и Al 2 O 3 , содержащую около 10 масс.% Al 2 O 3 , которая плавится при 960 о С и обладает электрической проводимостью, плотностью и вязкостью, наиболее благоприятствующими проведению процесса. При добавлении AlF 3 , CaF 2 и MgF 2 проведение электролиза оказывается возможным при 950 о С.

Электролизер для выплавки алюминия представляет собой железный кожух, выложенный изнутри огнеупорным кирпичом. Его дно (под), собранное из блоков спрессованного угля, служит катодом. Аноды располагаются сверху: это – алюминиевые каркасы, заполненные угольными брикетами.

Al 2 O 3 = Al 3+ + AlO 3 3-

На катоде выделяется жидкий алюминий:

Al 3+ + 3е - = Al

Алюминий собирается на дне печи, откуда периодически выпускается. На аноде выделяется кислород:

4AlO 3 3- – 12е - = 2Al 2 O 3 + 3O 2

Кислород окисляет графит до оксидов углерода. По мере сгорания углерода анод наращивают.

Алюминий, кроме того, применяется как легирующая добавка ко многим сплавам для придания им жаростойкости.

Физические свойства алюминия . Алюминий сочетает весьма ценный комплекс свойств: малую плотность, высокие теплопроводность и электрическую проводимость, высокую пластичность и хорошую коррозионную стойкость. Он легко поддается ковке, штамповке, прокатке, волочению. Алюминий хорошо сваривается газовой, контактной и других видами сварки. Решетка Алюминия кубическая гранецентрированная с параметром а = 4,0413 Å. Свойства Алюминий, как и всех металлов, в значит, степени зависят от его чистоты. Свойства Алюминия особой чистоты (99,996%): плотность (при 20 °С) 2698,9 кг/м 3 ; t пл 660,24 °С; t кип около 2500 °С; коэффициент термического расширения (от 20° до 100 °С) 23,86·10 -6 ; теплопроводность (при 190 °С) 343 вт/м·К , удельная теплоемкость (при 100 °С) 931,98 дж/кг·К. ; электропроводность по отношению к меди (при 20 °С) 65,5%. Алюминий обладает невысокой прочностью (предел прочности 50–60 Мн/м 2), твердостью (170 Мн/м 2 по Бринеллю) и высокой пластичностью (до 50%). При холодной прокатке предел прочности Алюминия возрастает до 115 Мн/м 2 , твердость – до 270 Мн/м 2 , относительное удлинение снижается до 5% (1 Мн/м 2 ~ и 0,1 кгс/мм 2). Алюминий хорошо полируется, анодируется и обладает высокой отражательной способностью, близкой к серебру (он отражает до 90% падающей световой энергии). Обладая большим сродством к кислороду, Алюминий на воздухе покрывается тонкой, но очень прочной пленкой оксида Al 2 О 3 , защищающей металл от дальнейшего окисления и обусловливающей его высокие антикоррозионные свойства. Прочность оксидной пленки и защитное действие ее сильно убывают в присутствии примесей ртути, натрия, магния, меди и др. Алюминий стоек к действию атмосферной коррозии, морской и пресной воды, практически не взаимодействует с концентрированной или сильно разбавленной азотной кислотой, с органических кислотами, пищевыми продуктами.

Химические свойства

При накаливании мелко раздробленного алюминия он энергично сгорает на воздухе. Аналогично протекает и взаимодействие его с серой. С хлором и бромом соединение происходит уже при обычной температуре, с иодом – при нагревании. При очень высоких температурах алюминий непосредственно соединяется также с азотом и углеродом. Напротив, с водородом он не взаимодействует.

По отношению к воде алюминий вполне устойчив. Но если механическим путем или амальгамированием снять предохраняющее действие оксидной пленки, то происходит энергичная реакция:

Сильно разбавленные, а также очень концентрированные HNO3 и H2SO4 на алюминий почти не действуют (на холоду), тогда как при средних концентрациях этих кислот он постепенно растворяется. Чистый алюминий довольно устойчив и по отношению к соляной кислоте, но обычный технический металл в ней растворяется.

При действии на алюминий водных растворов щелочей слой оксида растворяется, причем образуются алюминаты – соли, содержащие алюминий в составе аниона:

Al 2 O 3 + 2NaOH + 3H 2 O = 2Na

Алюминий, лишенный защитной пленки, взаимодействует с водой, вытесняя из нее водород:

2Al + 6H 2 O = 2Al(OH) 3 + 3H 2

Образующийся гидроксид алюминия реагирует с избытком щелочи, образуя гидроксоалюминат:

Al(OH) 3 + NaOH = Na

Суммарное уравнение растворения алюминия в водном растворе щелочи:

2Al + 2NaOH + 6H 2 O = 2Na + 3H 2

Алюминий заметно растворяется в растворах солей, имеющих вследствие их гидролиза кислую или щелочную реакцию, например, в растворе Na 2 CO 3 .

В ряду напряжений он располагается между Mg и Zn. Во всех своих устойчивых соединениях алюминий трехвалентен.

Соединение алюминия с кислородом сопровождается громадным выделением тепла (1676 кДж/моль Al 2 O 3), значительно большим, чем у многих других металлов. В виду этого при накаливании смеси оксида соответствующего металла с порошком алюминия происходит бурная реакция, ведущая к выделению из взятого оксида свободного металла. Метод восстановления при помощи Al (алюмотермия) часто применяют для получения ряда элементов (Cr, Mn, V, W и др.) в свободном состоянии.

Алюмотермией иногда пользуются для сварки отдельных стальных частей, в часности стыков трамвайных рельсов. Применяемая смесь («термит») состоит обычно из тонких порошков алюминия и Fe 3 O 4 . Поджигается она при помощи запала из смеси Al и BaO 2 . Основная реакция идет по уравнению:

8Al + 3Fe 3 O 4 = 4Al 2 O 3 + 9Fe + 3350 кДж

Причем развивается температура около 3000 о С.

Оксид алюминия представляет собой белую, очень тугоплавкую (т. пл. 2050 о С) и нерастворимую в воде массу. Природный Al 2 O 3 (минерал корунд), а также полученный искусственно и затем сильно прокаленный отличается большой твердостью и нерастворимостью в кислотах. В растворимое состояние Al 2 O 3 (т. н. глинозем) можно перевести сплавлением со щелочами.

Обычно загрязненный оксидом железа природный корунд вследствие своей чрезвычайной твердости применяется для изготовления шлифовальных кругов, брусков и т.д. В мелко раздробленном виде он под названием наждака служит для очистки металлических поверхностей и изготовления наждачной бумаги. Для тех же целей часто пользуются Al 2 O 3 , получаемым сплавлением боксита (техническое название – алунд).

Прозрачные окрашеннные кристаллы корунда – красный рубин – примесь хрома – и синий сапфир – примесь титана и железа – драгоценные камни. Их получают так же искусственно и используют для технических целей, например, для изготовления деталей точных приборов, камней в часах и т.п. Кристаллы рубинов, содержащих малую примесь Cr 2 O 3 , применяют в качестве квантовых генераторов – лазеров, создающих направленный пучок монохроматического излучения.

Ввиду нерастворимости Al 2 O 3 в воде отвечающий этому оксиду гидроксид Al(OH) 3 может быть получен лишь косвенным путем из солей. Получение гидроксида можно представить в виде следующей схемы. При действии щелочей ионами OH – постепенно замещаются в аквокомплексах 3+ молекулы воды:

3+ + OH - = 2+ + H 2 O

2+ + OH - = + + H 2 O

OH - = 0 + H 2 O

Al(OH) 3 представляет собой объемистый студенистый осадок белого цвета, практически нерастворимый в воде, но легко растворяющийся в кислотах и сильных щелочах. Он имеет, следовательно, амфотерный характер. Однако и основные и особенно кислотные его свойства выражены довольно слабо. В избытке NH 4 OH гидроксид алюминия нерастворим. Одна из форм дегидратированного гидроксида – алюмогель используется в технике в качестве адсорбента.

При взаимодействии с сильными щелочами образуются соответствующие алюминаты:

NaOH + Al(OH) 3 = Na

Алюминаты наиболее активных одновалентных металлов в воде хорошо растворимы, но ввиду сильного гидролиза растворы их устойчивы лишь при наличии достаточного избытка щелочи. Алюминаты, производящиеся от более слабых оснований, гидролизованы в растворе практически нацело и поэтому могут быть получены только сухим путем (сплавлением Al 2 O 3 с оксидами соответствующих металлов). Образуются метаалюминаты, по своему составу производящиеся от метаалюминиевой кислоты HAlO 2 . Большинство из них в воде нерастворимо.

С кислотами Al(OH) 3 образует соли. Производные большинства сильных кислот хорошо растворимы в воде, но довольно значительно гидролизованы, и поэтому растворы их показывают кислую реакцию. Еще сильнее гидролизованы растворимые соли алюминия и слабых кислот. Вследствие гидролиза сульфид, карбонат, цианид и некоторые другие соли алюминия из водных растворов получить не удается.

В водной среде анион Al 3+ непосредственно окружен шестью молекулами воды. Такой гидратированный ион несколько диссоциирован по схеме:

3+ + H 2 O = 2+ + OH 3 +

Константа его диссоциации равна 1 . 10 -5 , т.е. он является слабой кислотой (близкой по силе к уксусной). Октаэдрическое окружение Al 3+ шестью молекулами воды сохраняется и в кристаллогидратах ряда солей алюминия.

Алюмосиликаты можно рассматривать как силикаты, в которых часть кремниекислородных тетраэдров SiO 4 4 – заменена на алюмокислородные тетраэдры AlO 4 5- Из алюмосиликатов наиболее распространены полевые шпаты, на долю которых приходится более половины массы земной коры. Главные их представители – минералы

ортоклаз K 2 Al 2 Si 6 O 16 или K 2 O . Al 2 O 3 . 6SiO 2

альбит Na 2 Al 2 Si 6 O 16 или Na 2 O . Al 2 O 3 . 6SiO 2

анортит CaAl 2 Si 2 O 8 или CaO . Al 2 O 3 . 2SiO 2

Очень распространены минералы группы слюд, например мусковит Kal 2 (AlSi 3 O 10) (OH) 2 . Большое практическое значение имеет минерал нефелин (Na, K) 2 , который используется для получения глинозема содовых продуктов и цемента. Это производство складывается из следующих операций: a) нефелин и известняк спекают в трубчатых печах при 1200 о С:

(Na, K) 2 + 2CaCO 3 = 2CaSiO 3 + NaAlO 2 + KAlO 2 + 2CO 2

б) образовавшуюся массу выщелачивают водой – образуется раствор алюминатов натрия и калия и шлам CaSiO 3:

NaAlO 2 + KAlO 2 + 4H 2 O = Na + K

в) через раствор алюминатов пропускают образовавшийся при спекании CO 2:

Na + K + 2CO 2 = NaHCO 3 + KHCO 3 + 2Al(OH) 3

г) нагреванием Al(OH) 3 получают глинозем:

2Al(OH) 3 = Al 2 O 3 + 3H 2 O

д) выпариванием маточного раствора выделяют соду и потаж, а ранее полученный шлам идет на производство цемента.

При производстве 1 т Al 2 O 3 получают 1 т содопродуктов и 7.5 т цемента.

Некоторые алюмосиликаты обладают рыхлой структурой и способны к ионному обмену. Такие силикаты – природные и особенно искусственные – применяются для водоумягчения. Кроме того, благодаря своей сильно развитой поверхности, они используются в качестве носителей катализаторов, т.е. как материалы, пропитываемые катализатором.

Галогениды алюминия в обычных условиях – бесцветные кристаллические вещества. В ряду галогенидов алюминия AlF 3 сильно отличается по свойствам от своих аналогов. Он тугоплавок, мало растворяется в воде, химически неактивен. Основной способ получения AlF 3 основан на действии безводного HF на Al 2 O 3 или Al:

Al 2 O 3 + 6HF = 2AlF 3 + 3H 2 O

Соединения алюминия с хлором, бромом и иодом легкоплавки, весьма реакционноспособны и хорошо растворимы не только в воде, но и во многих органических растворителях. Взаимодействие галогенидов алюминия с водой сопровождается значительным выделением теплоты. В водном растворе все они сильно гидролизованы, но в отличие от типичных кислотных галогенидов неметаллов их гидролиз неполный и обратимый. Будучи заметно летучими уже при обычных условиях, AlCl 3 , AlBr 3 и AlI 3 дымят во влажном воздухе (вследствие гидролиза). Они могут быть получены прямым взаимодействием простых веществ.

Плотности паров AlCl 3 , AlBr 3 и AlI 3 при сравнительно невысоких температурах более или менее точно соответствуют удвоенным формулам – Al 2 Hal 6 . Пространственная структура этих молекул отвечает двум тетраэдрам с общим ребром. Каждый атом алюминия связан с четырьмя атомами галогена, а каждый из центральных атомов галогена – с обоими атомами алюминия. Из двух связей центрального атома галогена одна является донорно-акцепторной, причем алюминий функционирует в качестве акцептора.

С галогенидными солями ряда одновалентных металлов галогениды алюминия образуют комплексные соединения, главным образом типов M 3 и M (где Hal – хлор, бром или иод). Склонность к реакциям присоединения вообще сильно выражена у рассматриваемых галогенидов. Именно с этим связано важнейшее техническое применение AlCl 3 в качестве катализатора (при переработке нефти и при органических синтезах).

Из фторалюминатов наибольшее применение (для получения Al, F 2 , эмалей, стекла и пр.) имеет криолит Na 3 . Промышленное производство искусственного криолита основано на обработке гидроксида алюминия плавиковой кислотой и содой:

2Al(OH) 3 + 12HF + 3Na 2 CO 3 = 2Na 3 + 3CO 2 + 9H 2 O

Хлоро-, бромо- и иодоалюминаты получаются при сплавлении тригалогенидов алюминия с галогенидами соответствующих металлов.

Хотя с водородом алюминий химически не взаимодействует, гидрид алюминия можно получить косвенным путем. Он представляет собой белую аморфную массу состава (AlH 3) n . Разлагается при нагревании выше 105 о С с выделением водорода.

При взаимодействии AlH 3 с основными гидридами в эфирном растворе образуются гидроалюминаты:

LiH + AlH 3 = Li

Гидридоалюминаты – белые твердые вещества. Бурно разлагаются водой. Они – сильные восстановители. Применяются (в особенности Li) в органическом синтезе.

Сульфат алюминия Al 2 (SO 4) 3 . 18H 2 O получается при действии горячей серной кислоты на оксид алюминия или на каолин. Применяется для очистки воды, а также при приготовлении некоторых сортов бумаги.

Алюмокалиевые квасцы KAl(SO 4) 2 . 12H 2 O применяются в больших количествах для дубления кож, а также в красильном деле в качестве протравы для хлопчатобумажных тканей. В последнем случае действие квасцов основано на том, что образующиеся вследствие их гидролиза гидроксид алюминия отлагается в волокнах ткани в мелкодисперсном состоянии и, адсордбируя краситель, прочно удерживает его на волокне.

Из остальных производных алюминия следует упомянуть его ацетат (иначе – уксуснокислую соль) Al(CH 3 COO) 3 , используемый при крашении тканей (в качестве протравы) и в медицине (примочки и компрессы). Нитрат алюминия легко растворим в воде. Фосфат алюминия нерастворим в воде и уксусной кислоте, но растворим в сильных кислотах и щелочах.

Алюминий в организме . Алюминий входит в состав тканей животных и растений; в органах млекопитающих животных обнаружено от 10 -3 до 10 -5 % Алюминия (на сырое вещество). Алюминий накапливается в печени, поджелудочной и щитовидной железах. В растительных продуктах содержание Алюминия колеблется от 4 мг на 1 кг сухого вещества (картофель) до 46 мг (желтая репа), в продуктах животного происхождения – от 4 мг (мед) до 72 мг на 1 кг сухого вещества (говядина). В суточном рационе человека содержание алюминия достигает 35–40 мг. Известны организмы – концентраторы алюминия, например, плауны (Lycopodiaceae), содержащие в золе до 5,3% алюминия, моллюски (Helix и Lithorina), в золе которых 0,2–0,8% алюминия. Образуя нерастворимые соединения с фосфатами, алюминий нарушает питание растений (поглощение фосфатов корнями) и животных (всасывание фосфатов в кишечнике).

Геохимия алюминия . Геохимические черты алюминия определяются его большим сродством к кислороду (в минералах алюминий входит в кислородные октаэдры и тетраэдры), постоянной валентностью (3), слабой растворимостью большинства природных соединений. В эндогенных процессах при застывании магмы и формировании изверженных пород алюминий входит в кристаллическую решетку полевых шпатов, слюд и других минералов – алюмосиликатов. В биосфере алюминий – слабый мигрант, его мало в организмах и гидросфере. Во влажном климате, где разлагающиеся остатки обильной растительности образуют много органических кислот, алюминий мигрирует в почвах и водах в виде органоминеральных коллоидных соединений; алюминий адсорбируется коллоидами и осаждается в нижней части почв. Связь алюминия с кремнием частично нарушается и местами в тропиках образуются минералы – гидрооксиды алюминия – бемит, диаспор, гидраргиллит. Большая же часть алюминия входит в состав алюмосиликатов – каолинита, бейделлита и других глинистых минералов. Слабая подвижность определяет остаточное накопление алюминия в коре выветривания влажных тропиков. В результате образуются элювиальные бокситы. В прошлые геологические эпохи бокситы накапливались также в озерах и прибрежной зоне морей тропических областей (например, осадочные бокситы Казахстана). В степях и пустынях, где живого вещества мало, а воды нейтральные и щелочные, алюминий почти не мигрирует. Наиболее энергична миграция алюминия в вулканических областях, где наблюдаются сильнокислые речные и подземные воды, богатые алюминием. В местах смещения кислых вод с щелочными – морскими (в устьях рек и других), алюминий осаждается с образованием бокситовых месторождений.

Применение Алюминия . Сочетание физических, механических и химических свойств Алюминия определяет его широкое применение практически во всех областях техники, особенно в виде его сплавов с других металлами. В электротехнике Алюминий успешно заменяет медь, особенно в производстве массивных проводников, например, в воздушных линиях, высоковольтных кабелях, шинах распределительных устройств, трансформаторах (электрическая проводимость Алюминия достигает 65,5% электрической проводимости меди, и он более чем в три раза легче меди; при поперечном сечении, обеспечивающем одну и ту же проводимость, масса проводов из Алюминий вдвое меньше медных). Сверхчистый Алюминий употребляют в производстве электрических конденсаторов и выпрямителей, действие которых основано на способности оксидной пленки Алюминия пропускать электрический ток только в одном направлении. Сверхчистый Алюминий, очищенный зонной плавкой, применяется для синтеза полупроводниковых соединений типа А III B V , применяемых для производства полупроводниковых приборов. Чистый Алюминий используют в производстве разного рода зеркальных отражателей. Алюминий высокой чистоты применяют для предохранения металлических поверхностей от действия атмосферной коррозии (плакирование, алюминиевая краска). Обладая относительно низким сечением поглощения нейтронов, Алюминий применяется как конструкционный материал в ядерных реакторах.

В алюминиевых резервуарах большой емкости хранят и транспортируют жидкие газы (метан, кислород, водород и т.д.), азотную и уксусную кислоты, чистую воду, перекись водорода и пищевые масла. Алюминий широко применяют в оборудовании и аппаратах пищевой промышленности, для упаковки пищевых продуктов (в виде фольги), для производства разного рода бытовых изделий. Резко возросло потребление Алюминий для отделки зданий, архитектурных, транспортных и спортивных сооружений.

В металлургии Алюминий (помимо сплавов на его основе) – одна из самых распространенных легирующих добавок в сплавах на основе Сu, Mg, Ti, Ni, Zn и Fe. Применяют Алюминий также для раскисления стали перед заливкой ее в форму, а также в процессах получения некоторых металлов методом алюминотермии. На основе Алюминия методом порошковой металлургии создан САП (спеченный алюминиевый порошок), обладающий при температурах выше 300 °С большой жаропрочностью.

Алюминий используют в производстве взрывчатых веществ (аммонал, алюмотол). Широко применяют различные соединения Алюминия.

Производство и потребление Алюминия непрерывно растет, значительно опережая по темпам роста производство стали, меди, свинца, цинка.

Список использованной литературы

1. В.А. Рабинович, З.Я. Хавин «Краткий химический справочник»

2. Л.С. Гузей «Лекции по общей химии»

3. Н.С. Ахметов «Общая и неорганическая химия»

4. Б.В. Некрасов «Учебник общей химии»

5. Н.Л. Глинка «Общая химия»

(по Полингу)

Алюми́ний — элемент главной подгруппы третьей группы третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, атомный номер 13. Обозначается символом Al (Aluminium). Относится к группе лёгких металлов. Наиболее распространённый металл и третий по распространённости (после кислорода и кремния) химический элемент в земной коре.

Простое вещество алюминий (CAS-номер: 7429-90-5) — лёгкий, парамагнитный металл серебристо-белого цвета, легко поддающийся формовке, литью, механической обработке. Алюминий обладает высокой тепло- и электропроводностью, стойкостью к коррозии за счёт быстрого образования прочных оксидных плёнок, защищающих поверхность от дальнейшего взаимодействия.

По некоторым биологическим исследованиям поступление алюминия в организм человека было сочтено фактором в развитии болезни Альцгеймера, но эти исследования были позже раскритикованы и вывод о связи одного с другим опровергался.

История

Впервые алюминий был получен Гансом Эрстедом в 1825 году действием амальгамы калия на хлорид алюминия с последующей отгонкой ртути.

Получение

Современный метод получения был разработан независимо американцем Чарльзом Холлом и французом Полем Эру . Он заключается в растворении оксида алюминия Al 2 O 3 в расплаве криолита Na 3 AlF 6 с последующим электролизом с использованием графитовых электродов . Такой метод получения требует больших затрат электроэнергии, и поэтому оказался востребован только в XX веке .

Для производства 1 т алюминия чернового требуется 1,920 т глинозёма, 0,065 т криолита, 0,035 т фторида алюминия, 0,600 т анодной массы и 17 тыс. кВт·ч электроэнергии постоянного тока.

Физические свойства

Металл серебристо-белого цвета, лёгкий, плотность — 2,7 г/см³, температура плавления у технического алюминия — 658 °C, у алюминия высокой чистоты — 660 °C, удельная теплота плавления — 390 кДж/кг, температура кипения — 2500 °C, удельная теплота испарения — 10,53 МДж/кг, временное сопротивление литого алюминия — 10-12 кг/мм², деформируемого — 18-25 кг/мм², сплавов — 38-42 кг/мм².

Твёрдость по Бринеллю — 24-32 кгс/мм², высокая пластичность: у технического — 35 %, у чистого — 50 %, прокатывается в тонкий лист и даже фольгу.

Алюминий обладает высокой электропроводностью и теплопроводностью, 65 % от электропроводности меди, обладает высокой светоотражательной способностью.

Алюминий образует сплавы почти со всеми металлами.

Нахождение в природе

Природный алюминий состоит практически полностью из единственного стабильного изотопа 27 Al со следами 26 Al, радиоактивного изотопа с периодом полураспада 720 тыс. лет, образующегося в атмосфере при бомбардировке ядер аргона протонами космических лучей.

По распространённости в природе занимает 1-е среди металлов и 3-е место среди элементов, уступая только кислороду и кремнию. Процент содержания алюминия в земной коре по данным различных исследователей составляет от 7,45 до 8,14 % от массы земной коры.

В природе алюминий встречается только в соединениях (минералах). Некоторые из них:

- Бокситы — Al 2 O 3 . H 2 O (с примесями SiO 2 , Fe 2 O 3 , CaCO 3)

- Нефелины — KNa 3 4

- Алуниты — KAl(SO 4) 2 . 2Al(OH) 3

- Глинозёмы (смеси каолинов с песком SiO 2 , известняком CaCO 3 , магнезитом MgCO 3)

- Корунд — Al 2 O 3

- Полевой шпат (ортоклаз) — K 2 O×Al 2 O 3 ×6SiO 2

- Каолинит — Al 2 O 3 ×2SiO 2 × 2H 2 O

- Алунит — (Na,K) 2 SO 4 ×Al 2 (SO 4) 3 ×4Al(OH) 3

- Берилл — 3ВеО. Al 2 О 3 . 6SiO 2

В природных водах алюминий содержится в виде малотоксичных химических соединений, например, фторида алюминия. Вид катиона или аниона зависит, в первую очередь, от кислотности водной среды. Концентрации алюминия в поверхностных водных объектах России колеблются от 0,001 до 10 мг/л.

Химические свойства

Гидроксид алюминия

При нормальных условиях алюминий покрыт тонкой и прочной оксидной плёнкой и потому не реагирует с классическими окислителями : с H 2 O (t°);O 2 , HNO 3 (без нагревания). Благодаря этому алюминий практически не подвержен коррозии и потому широко востребован современной индустрией. Однако при разрушении оксидной плёнки (например, при контакте с растворами солей аммония NH 4 + , горячими щелочами или в результате амальгамирования), алюминий выступает как активный металл-восстановитель.

Легко реагирует с простыми веществами:

- с кислородом : 4Al + 3O 2 = 2Al 2 O 3

- с галогенами : 2Al + 3Br 2 = 2AlBr 3

- с другими неметаллами реагирует при нагревании:

- с серой , образуя сульфид алюминия : 2Al + 3S = Al 2 S 3

- с азотом , образуя нитрид алюминия : 2Al + N 2 = 2AlN

- с углеродом , образуя карбид алюминия : 4Al + 3С = Al 4 С 3

Метод, изобретённый почти одновременно Чарльзом Холлом во Франции и Полем Эру в США в 1886 году и основанный на получении алюминия электролизом глинозема, растворённого в расплавленном криолите, положил начало современному способу производства алюминия. С тех пор, в связи с усовершенствованием электротехники , производство алюминия совершенствовалось. Заметный вклад в развитие производства глинозема внесли русские ученые К. И. Байер, Д. А. Пеняков, А. Н. Кузнецов, Е. И. Жуковский, А. А. Яковкин и др.

Первый алюминиевый завод в России был построен в 1932 году в Волхове . Металлургическая промышленность СССР в 1939 году производила 47,7 тыс.тонн алюминия, ещё 2,2 тыс.тонн импортировалось.

В России фактическим монополистом по производству алюминия является ОАО «Русский алюминий », на который приходится около 13 % мирового рынка алюминия и 16 % глинозёма.

Мировые запасы бокситов практически безграничны, то есть несоизмеримы с динамикой спроса. Существующие мощности могут производить до 44,3 млн т первичного алюминия в год. Следует также учитывать, что в будущем некоторые из применений алюминия могут быть переориентированы на использование, например, композитных материалов.

Применение

Кусок алюминия и американская монетка.

Широко применяется как конструкционный материал. Основные достоинства алюминия в этом качестве — лёгкость, податливость штамповке, коррозионная стойкость (на воздухе алюминий мгновенно покрывается прочной плёнкой Al 2 O 3 , которая препятствует его дальнейшему окислению), высокая теплопроводность, неядовитость его соединений. В частности, эти свойства сделали алюминий чрезвычайно популярным при производстве кухонной посуды, алюминиевой фольги в пищевой промышленности и для упаковки.

Основной недостаток алюминия как конструкционного материала — малая прочность, поэтому его обычно сплавляют с небольшим количеством меди и магния - сплав дюралюминий.

Электропроводность алюминия всего в 1,7 раза меньше, чем у меди, при этом алюминий приблизительно в 2 раза дешевле. Поэтому он широко применяется в электротехнике для изготовления проводов, их экранирования и даже в микроэлектронике при изготовлении проводников в чипах. Меньшую электропроводность алюминия (37 1/ом) по сравнению с медью (63 1/ом) компенсируют увеличением сечения алюминиевых проводников. Недостатком алюминия как электротехнического материала является прочная оксидная плёнка, затрудняющая спаивание .

- Благодаря комплексу свойств широко распространён в тепловом оборудовании.

- Алюминий и его сплавы сохраняют прочность при сверхнизких температурах. Благодаря этому он широко используется в криогенной технике.

- Высокий коэффициент отражения в сочетании с дешевизной и лёгкостью напыления делает алюминий идеальным материалом для изготовления зеркал .

- В производстве строительных материалов как газообразующий агент.

- Алитированием придают коррозионную и окалиностойкость стальным и другим сплавам, например клапанам поршневых ДВС, лопаткам турбин , нефтяным платформам , теплообменной аппаратуре , а также заменяют цинкование.

- Сульфид алюминия используется для производства сероводорода .

- Идут исследования по разработке пенистого алюминия как особо прочного и лёгкого материала.

В качестве восстановителя

- Как компонент термита, смесей для алюмотермии

- Алюминий применяют для восстановления редких металлов из их оксидов или галогенидов.

Сплавы на основе алюминия

В качестве конструкционного материала обычно используют не чистый алюминий, а разные сплавы на его основе.

— Алюминиево-магниевые сплавы обладают высокой коррозионной стойкостью и хорошо свариваются; из них делают, например, корпуса быстроходных судов.

— Алюминиево-марганцевые сплавы во многом аналогичны алюминиево-магниевым.

— Алюминиево-медные сплавы (в частности, дюралюминий) можно подвергать термообработке, что намного повышает их прочность. К сожалению, термообработанные материалы нельзя сваривать, поэтому детали самолётов до сих пор соединяют заклёпками. Сплав с бо́льшим содержанием меди по цвету внешне очень похож на золото , и его иногда применяют для имитации последнего.

— Алюминиево-кремниевые сплавы (силумины) лучше всего подходят для литья. Из них часто отливают корпуса разных механизмов.

— Комплексные сплавы на основе алюминия: авиаль.

— Алюминий переходит в сверхпроводящее состояние при температуре 1,2 Кельвина.

Алюминий как добавка в другие сплавы

Алюминий является важным компонентом многих сплавов. Например, в алюминиевых бронзах основные компоненты — медь и алюминий. В магниевых сплавах в качестве добавки чаще всего используется алюминий. Для изготовления спиралей в электронагревательных приборах используют (наряду с другими сплавами) фехраль (Fe, Cr, Al).

Ювелирные изделия

Когда алюминий был очень дорог, из него делали разнообразные ювелирные изделия. Мода на них сразу прошла, когда появились новые технологии его получения, во много раз снизившие себестоимость. Сейчас алюминий иногда используют в производстве бижутерии.

Стекловарение

В стекловарении используются фторид, фосфат и оксид алюминия.

Пищевая промышленность

Алюминий зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е173.

Алюминий и его соединения в ракетной технике

Алюминий и его соединения используются в качестве высокоэффективного ракетного горючего в двухкомпонентных ракетных топливах и в качестве горючего компонента в твёрдых ракетных топливах. Следующие соединения алюминия представляют наибольший практический интерес как ракетное горючее:

— Алюминий: горючее в ракетных топливах. Применяется в виде порошка и суспензий в углеводородах и др

— Гидрид алюминия

— Боранат алюминия

— Триметилалюминий

— Триэтилалюминий

— Трипропилалюминий

Теоретические характеристики топлив, образованных гидридом алюминия с различными окислителями.

| Окислитель | Удельная тяга (Р1, сек) | Температура сгорания °С | Плотность топлива, г/см³ | Прирост скорости, ΔV ид, 25, м/с | Весовое содерж. горючего, % |

|---|---|---|---|---|---|

| Фтор | 348,4 | 5009 | 1,504 | 5328 | 25 |

| Тетрафторгидразин | 327,4 | 4758 | 1,193 | 4434 | 19 |

| ClF 3 | 287,7 | 4402 | 1,764 | 4762 | 20 |

| ClF 5 | 303,7 | 4604 | 1,691 | 4922 | 20 |

| Перхлорилфторид | 293,7 | 3788 | 1,589 | 4617 | 47 |

| Фторид кислорода | 326,5 | 4067 | 1,511 | 5004 | 38,5 |

| Кислород | 310,8 | 4028 | 1,312 | 4428 | 56 |

| Перекись водорода | 318,4 | 3561 | 1,466 | 4806 | 52 |

| N 2 O 4 | 300,5 | 3906 | 1,467 | 4537 | 47 |

| Азотная кислота | 301,3 | 3720 | 1,496 | 4595 | 49 |

Алюминий в мировой культуре

Поэт Андрей Вознесенский написал в 1959 году стихотворение «Осень», в котором использовал алюминий в качестве художественного образа:

…А за окошком в юном инее

лежат поля из алюминия…

Виктор Цой написал песню «Алюминиевые огурцы» с припевом:

Сажаю алюминиевые огурцы

На брезентовом поле

Я сажаю алюминиевые огурцы

На брезентовом поле

Токсичность

Отличается незначительным токсическим действием, но многие растворимые в воде неорганические соединения алюминия сохраняются в растворённом состоянии длительное время и могут оказывать вредное воздействие на человека и теплокровных животных через питьевую воду. Наиболее ядовиты хлориды, нитраты, ацетаты, сульфаты и др. Для человека токсическое действие при попадании внутрь оказывают следующие дозы соединений алюминия (мг/кг массы тела): ацетат алюминия — 0,2-0,4; гидроксид алюминия — 3,7-7,3; алюминиевые квасцы — 2,9. В первую очередь действует на нервную систему (накапливается в нервной ткани, приводя к тяжёлым расстройствам функции ЦНС). Однако свойство нейротоксичности алюминия стали изучать с середины 1960-х годов, так как накоплению металла в организме человека препятствует механизм его выведения. В обычных условиях с мочой может выделяться до 15 мг элемента в сутки. Соответственно, наибольший негативный эффект наблюдается у людей с нарушенной выделительной функцией почек.

Дополнительная информация

— Гидроксид алюминия

— Энциклопедия об алюминии

— Соединения алюминия

— Международный институт алюминия

Алюминий, Aluminium, Al (13)

Вяжущие вещества, содержащие алюминий, известны с глубокой древности. Однако под квасцами (лат. Alumen или Alumin, нем. Alaun), о которых говорится, в частности, у Плиния, в древности и в средние века понимали различные вещества. В «Алхимическом словаре» Руланда слово Alumen с добавлением различных определений приводится в 34 значениях. В частности, оно означало антимоний, Alumen alafuri — алкалическую соль, Alumen Alcori — нитрум или алкалические квасцы, Alumen creptum — тартар (винный камень) хорошего вина, Alumen fascioli — щелочь, Alumen odig — нашатырь, Alumen scoriole — гипс и т. д. Лемери, автор известного «Словаря простых аптекарских товаров» (1716), также приводит большой перечень разновидностей квасцов.

До XVIII в. соединения алюминия (квасцы и окись) не умели отличать от других, похожих по внешнему виду соединений. Лемери следующим образом описывает квасцы: «В 1754 r. Маргграф выделил из раствора квасцов (действием щелочи) осадок окиси алюминия, названной им »квасцовой землей» (Alaunerde), и установил ее отличие от других земель. Вскоре квасцовая земля получила название алюмина (Alumina или Alumine). В 1782 г. Лавуазье высказал мысль, что алюмина представляет собой окисел неизвестного элемента. В «Таблице простых тел» Лавуазье поместил алюмину (Alumine) среди «простых тел, солеобразующих, землистых«. Здесь же приведены синонимы названия алюмина: аргила (Argile), квасцовая. земля, основание квасцов. Слово аргила, или аргилла, как указывает Лемери в своем словаре, происходит от греч. горшечная глина. Дальтон в своей »Новой системе химической философии» приводит специальный знак для алюмины и дает сложную структурную (!) формулу квасцов.

После открытия с помощью гальванического электричества щелочных металлов Дэви и Берцелиус безуспешно пытались выделить тем же путем металлический алюминий из глинозема. Лишь в 1825 г. задача была решена датским физиком Эрстедом химическим способом. Он пропускал хлор через раскаленную смесь глинозема с углем, и полученный безводный хлористый алюминий нагревал с амальгамой калия. После испарения ртути, пишет Эрстед, получался металл, похожий по внешнему виду на олово. Наконец, в 1827 г. Велер выделил металлический алюминий более эффективным способом — нагреванием безводного хлористого алюминия с металлическим калием.

Около 1807 г. Дэви, пытавшийся осуществить электролиз глинозема, дал название предполагаемому в нем металлу алюмиум (Alumium) или алюминум (Aluminum). Последнее название с тех пор ужилось в США, в то время как в Англии и других странах принято предложенное впоследствии тем же Дэви название алюминиум (Aluminium). Вполне ясно, что все эти названия произошли от латинского слова квасцы (Alumen), насчет происхождения которого существуют разные мнения, базирующиеся на свидетельствах различных авторов, начиная с древности.

А. М. Васильев, отмечая неясное происхождение этого слова, приводит мнение некоего Исидора (очевидно Исидора Севильского, епископа, жившего в 560 — 636 гг.,- энциклопедиста, занимавшегося, в частности, этимологическими исследованиями): «Alumen называют a lumen, так как он придает краскам lumen (свет, яркость), будучи добавлен при крашении«. Однако это, хотя и очень давнее, объяснение не доказывает, что слово alumen имеет именно такие истоки. Здесь вполне вероятна лишь случайная тавтология. Лемери (1716) в свою очередь указывает, что слово alumen связано с греческим (халми), означающим соленость, соляной раствор, рассол и пр.

Русские названия алюминия в первые десятилетия XIX в. довольно разнообразны. Каждый из авторов книг по химии этого периода, очевидно, стремился предложить свое название. Так, Захаров именует алюминий глиноземом (1810), Гизе — алумием (1813), Страхов — квасцом (1825), Иовский — глинистостью, Щеглов — глиноземием (1830). В »Магазине Двигубского» (1822 — 1830) глинозем называется алюмин, алюмина, алумин (например, фосфорно-кисловатая алюмина), а металл — алуминий и алюминий (1824). Гесс в первом издании «Оснований чистой химии» (1831) употребляет название глиноземий (Aluminium), а в пятом издании (1840) — глиний. Однако названия для солей он образует на основе термина глинозем, например сернокислый глинозем. Менделеев в первом издании »Основ химии" (1871) пользуется названиями алюминий и глиний. В дальнейших изданиях слово глиний уже не встречается.