Фиброзная дисплазия бедренной кости лечение. Фиброзная дисплазия костей: причины, симптомы, лечение. Методы диагностических исследований

Врач ортопед-травматолог первой категории, НИИ, 2012 г.

Фиброзная дисплазия – заболевание костной ткани, при котором она замещается соединительными волокнами. Из-за этого функции костей серьезно нарушаются, человек сталкивается с дискомфортом. Статистика показывает, что в большинстве случаев патологии подвергаются трубчатые кости, однако существуют случаи распространения фиброзной , черепа и ребер.

В основе классификации лежит деление на моноссальную и полиоссальную формы. Для первого случая характерно серьезное повреждение костной ткани на единичном участке, для второго – многочисленные перерождения нескольких костей одной стороны тела. Статистика показывает, что многоочаговая дисплазия обычно обостряется у детей младшего возраста. Поражение может обостриться в любом возрасте, оно не вызывает серьезных отклонений в работе внутренних органов.

Современные онкологи выделяют следующие виды фиброзной дисплазии:

- Внутрикостная – одиночное или многочисленное поражение. Характеризуется очаговым образованием. В редких случаях приводит к перерождению костной ткани всего тела в фиброзную соединительную. При данной форме недуга человек не сталкивается с деформацией костей, у него не изменяется структура костного слоя.

- Тотальное перерождение – возникает серьезная деформация, провоцирующая частые переломы. Исследования показали, что тотальному перерождению больше всего подвержены берцовые кости.

- Опухолевый тип – единичное поражение, при котором на кости разрастается фиброзная ткань.

- Синдром Олбрайта – детская болезнь. Характеризуется развитием заболеваний эндокринной системы, из-за чего нарушается рост и развитие. У ребенка нарушается рост бедер и голени, из-за чего развивается диспропорция.

- Фиброзно-хрящевая – костная ткань перерождается в онкологические новообразования.

- Обызвествляющаяся – встречается только на берцовых костях.

Проявления

У каждого человека течение фиброзной дисплазии происходит по-разному. Причин, почему так происходит, до сих пор не установлено. Доказано, что у некоторых людей патология может прогрессировать очень медленно. У других же патологический процесс развивается крайне быстро.

Чаще всего стремительное разрастание поражения вызывает клеточный полиморфизм, из-за чего риск онкологии значительно возрастает. Наибольшую опасность представляет поражение большеберцовой кости, из-за чего внешний вид пациента значительно изменяется.

К общим проявлениям фиброзной дисплазии можно отнести следующие симптомы:

- Болезненность в костной ткани;

- Частые переломы;

- Хромота;

- Уплотнение или воспаление кости.

В большинстве случаев пациенты начинают бить тревогу, когда их замучивают болезненные ощущения. Чаще всего они отмечают следующие особенности:

- При поражении ног или черепа дискомфорт у человека может отсутствовать;

- Наибольшую болезненность представляют патологии костей туловища;

- При поднятии тяжестей или любой другой активности дискомфорт значительно увеличивается;

- При деформации кости болезненность становится постоянной;

- Болезненность практически отсутствует, когда человек находится в неподвижном состоянии;

- Болезненность во время обострения продолжительная, она обездвиживает человека.

Чаще всего фиброзная дисплазия поражает большую берцовую кость. Из-за этого она искривляется, начинает выпячивать вперед и в сторону. Боковая часть кости заметно уплотняется, сверху начинает расширяться.

При деформации к патологическому процессу присоединяются болезные ощущения. Любые изменения приводят к изменению походки. Пациент начинает хромать, может часто падать.

Изменения кости приводят к нарушению в работе суставов – они начинают разбалтываться. Все это является явной причиной для дегенеративно-дистрофического процесса, что значительно отягощает течение заболевания.

Наибольшую опасность представляют переломы, которые неправильно срослись. Из-за них пациент вынужден терпеть сильные болезненные ощущения. Фиброзная дисплазия может поражать также кости таза, позвоночник, ребра. Нужно учитывать, что первые признаки патологии возникают у человека еще в детском возрасте. Они могут не проявляться до появления раздражающих факторов.

Причины возникновения

Точных причин, почему возникает фиброзная дисплазия, до сих пор не существует. В медицинском мире постоянно проходят исследования и дискуссии, однако специалисты не пришли к однозначным выводам.

Большинство врачей рассматривают патологию как врожденное заболевание, которое со временем начинает стремительно прогрессировать. Дегенеративным процессам подвержены ткани, которые не успели полноценно развиться во время внутриутробного периода.

Также спровоцировать фиброзную дисплазию способны отклонения в работе центральной нервной системы, эндокринных органов: гипофиза, коры надпочечников. Нужно учитывать, что каждый случай фиброзной дисплазии – аномальный. Он требует комплексного обследования, без него назначить эффективное лечение невозможно.

Диагностика

Диагностировать фиброзную дисплазию достаточно просто – обычно пациенты обращаются за медицинской помощью при появлении явных признаков отклонения. Чтобы определить заболевание, врачу необходимо собрать подробный анамнез. После этого он отправляет пациента на рентгенологическое исследование. На нем:

- Изучается область диафиза и метафиза;

- Изучается пораженный участок – обычно он имеет крапчатый вид;

- Изучаются особенности деформации.

После этого пациент отправляется на компьютерную томографию костей. Это необходимо для изучения подозрительных участков – данный метод исследования позволяет исключить или подтвердить онкологию.

Диагностировать фиброзную дисплазию недеформированных костей достаточно тяжело. Болезнь не проявляет себя какими-то отличительными симптомами. Врачу необходимо следить за состоянием пациента в динамике. Также больному необходимо пройти обследования у смежных специалистов.

Методы лечения

Избавиться от фиброзной дисплазии возможно только одним методом – при помощи полного хирургического иссечения пораженного участка кости. При этом он замещается полноценным имплантатом. Если у пациента обнаруживается перелом, ему накладывают аппарат Елизарова. Чтобы предотвратить возникновение переломов, необходимо соблюдать профилактические меры.

При комплексном подходе прогноз на выздоровление достаточно благоприятный. Если игнорировать течение болезни, воспаленные участки могут перерождаться в гигантские доброкачественные опухоли. Возможно возникновение .

Лечение дисплазии черепа

Если фиброзная дисплазия возникла в головном мозгу, то это обязательно приводит к его асимметрии и деформации. Верхняя и нижняя части лица заметно утолщаются, может возникнуть поражение нижней челюсти – разбиваются коренные зубы. При поражении темени или области лба смещается костная пластина, что приводит к повышенному давлению на мозг.

При развитии отклонений эндокринной системы нарушается деятельность гипофиза, что вызывает локальную пигментацию или диспропорцию тела. Лечение предполагает оперативное иссечение пораженного участка, его замену трансплантатом. При этом назначаются препараты, снимающие болезненность и ускоряющие уплотнение костной ткани.

Терапия бедренной кости

Бедренная кость – то, что выдерживает максимальную нагрузку. Это приводит к видимым внешним изменениям, также человек начинает сильно хромать. При развитии остеоартроза течение заболевания значительно отягощается. Лечение патологии предполагает оперативное вмешательство.

При своевременно оказанной помощи человек не сталкивается с осложнениями.

Избавление от фиброзной дисплазии малой берцовой кости

Фиброзная дисплазия малой берцовой кости на протяжении долгого времени может не проявлять себя никакими симптомами. Болезненные ощущения возникают у человека уже на запущенных стадиях. Однако лечение данной патологии более легкое, оно также требует хирургического вмешательства, но восстановление после него занимает меньше времени.

Малая берцовая кость – локальная кость, которая не сказывается на работе костного скелета. Лечение малой берцовой кости носит положительный прогноз.

Прогноз

При своевременно начатом лечении прогноз у фиброзной дисплазии благоприятный. При отсутствии своевременной терапии существует вероятность перерастания в опухоль. Заболевание может вызвать развитие саркомы, однако это возможно только у взрослых.

При диагностике данной патологии пациент должен находится под постоянным контролем лечащего врача. Специалист должен контролировать течение болезни, следить за динамикой изменений.

Если во время лечения фиброзной дисплазии будет отсутствовать ортопедическое воздействие, существует риск возникновения серьезных отклонений: искривления кости, выбухающих деформаций, переломов и много другого.

Также существует вероятность возникновения ложных переломов. Нужно учитывать, что при фиброзная дисплазия не приводит к серьезным осложнениям. Не стоит пускать заболевание на самотек, его необходимо постоянно контролировать.

Профилактика

Несмотря на достижения современной медицины, точных причин, почему возникает фиброзная дисплазия, не установлено. Из-за этого специалисты не могут дать эффективных профилактических рекомендаций.

Снизить риск возникновения патологии помогут следующие советы:

- Старайтесь соблюдать технику безопасности при работе на вредном производстве;

- Откажитесь от бесконтрольного приема лекарственных препаратов;

- Откажитесь от употребления алкогольных напитков;

- При появлении боли в суставах незамедлительно обращайтесь к врачу;

- Во время беременности женщины должны особенно тщательно относиться к своему здоровью. Также необходимо регулярно посещать врача;

- Следите за массой тела, ожирение крайне опасно;

- Регулярно занимайтесь физической активностью;

- Раз в год проходите медосмотр, который поможет определить фиброзную дисплазию на начальных этапах развития.

При своевременном лечении фиброзная дисплазия вылечивается. Если игнорировать данное заболевание или же при полиоссальной форме, патология часто приводит к серьезной деформации.

Статистика показывает, что такие образования в 4% случаев перетекают в доброкачественные опухоли, в 0.2% — в злокачественные.

Под термином фиброзная дисплазия принято подразумевать нарушение структуры костной ткани, когда нормальная полноценная ткань трубчатых или плоских костей перерождается в соединительную ткань, в которую включены костные перегородки – трабекулы.

Патологический процесс костной ткани относится к разряду опухолевых заболеваний. Фиброзная дисплазия носит локальный характер, способна распространяться на большие участки кости. Вовлекается в болезнетворный процесс единственная кость либо несколько. Точные причины заболевания не установлены.

Фиброзная дисплазия относится к опухолевидным процессам, не имея отношения к истинным опухолевым новообразованиям. Развитие перерождения в соединительные ткани происходит по причине нарушений формирования мезенхимальной ткани, ответственной за нормальное формирование костной ткани. Первые симптомы встречаются у детей уже в раннем детстве. В медицинской литературе присутствуют описания исключительных казусов, когда фиброзная дисплазия, показывающая моноочаговый тип течения, впервые диагностирована у лиц преклонного возраста.

Женская часть населения больше подвержена заболеванию в сравнении с мужчинами. Иногда отмечались случаи, когда фиброзная трансформировалась в доброкачественное опухолевое новообразование, но малигнизация процесса чрезвычайно редко встречается.

Впервые фиброзная дисплазия представлена в медицинской литературе сто лет назад. В конце двадцатых годов прошлого столетия врач из России Брайцов опубликовал научное сообщение о признаках и симптоматике фиброзного перерождения костных тканей с точки зрения клиники, рентгенологии и микроскопической гистологической картины.

Десять лет спустя врач Олбрайт описал подобный процесс многоочагового характера. Описаны множественные поражения костей в сочетании с эндокринопатиями всевозможного рода и характерными изменениями кожных покровов. Одновременно другой учёный, Альбрехт, подробно осветил вопрос связи многоочагового процесса в костной ткани и нарушений пубертатного периода и гормонального созревания. Ряд учёных описали моноочаговые нарушения, придя к различным выводам об этиологической природе. В наши дни фиброзная дисплазия встречается под именами многих авторов.

Виды фиброзной дисплазии

В литературе и клинической практике принята классификация, состоящая из двух основных форм – монооссальной и полиоссальной. В первом случае наблюдается поражение костной ткани на едином участке, второй тип заболевания поражает ряд костей, анатомически относящиеся к одной стороне тела.

Многоочаговая форма обычно поражает детей младшего возраста и часто комбинируется с эндокринопатиями и кожным меланозом. Вид заболевания, поражающий единственную кость, способен развиваться в любом возрасте, не влечёт сопутствующих эндокринопатий и гиперпигментации.

В российской онкологической и ортопедической практике принято пользоваться классификацией, носящей по автору имя Зацепина. Различают подвиды заболевания:

- Внутрикостная дисплазия — носит полиоссальный и монооссальный характер. При микроскопии костной ткани определяются очаговые образования из фиброзной соединительной ткани. Иногда отмечаются случаи фиброзного перерождения всего тела кости. Одновременно отсутствуют костные деформации, структура поверхностного костного слоя не страдает.

- Тотальное повреждение. Поражению подвержены все участки кости, начиная с кортикального слоя и заканчивая каналом костного мозга. Постепенно из-за фиброзного перерождения наблюдается развитие деформаций кости, приводящих к частым переломам. Часто полиоссальный процесс поражает тела бедренной большой и малой берцовой костей голени.

- Опухолевый тип перерождения. Всегда сопровождается разрастаниями фиброзной ткани, в отдельных случаях достигающих колоссальных размеров. На практике встречается в единичных случаях.

- Синдром Олбрайта. Клиническая форма часто диагностируется у детей, сочетает клинические симптомы: дисплазия костей и эндокринные расстройства, нарушения пубертатного периода, диспропорциональное развитие бёдер и голени у ребёнка, нарушения пигментации кожных покровов. Наблюдается выраженная деформация тазового кольца и подвздошной области, бедренной и малой берцовой костей голени. Нарушения в различных системах у детей носят прогрессирующий стремительный характер.

- Фиброзно-хрящевая дисплазия часто перерождается в злокачественное новообразование.

- Обызвествляющая клиническая форма. Часто заболевание поражает тело малой и большой берцовой кости голени.

Клиника заболевания

Выраженные деформации при фиброзе кости обычно не наблюдаются. Многоочаговое поражение чаще встречается у детей. Поражение костной ткани сопровождается нарушениями в деятельности желёз внутренней секреции, сердца и сосудов. Симптомы указанной формы заболевания широко варьируют. Часто у детей появляются жалобы на боли в бедренной области, носящие неинтенсивный характер, отмечается признак постепенной деформации костей. В ряде случаев болезнь обнаруживается лишь после образования патологических переломов бедренной или малой берцовой костей.

Полиоссальный тип формирования заболевания обычно поражает ткани трубчатых полых костей – бедренной большой и малой берцовой, локтевой. Поражение плоских участков кости представлено процессами в подвздошной кости, черепной коробке, лопаточных костях и костных пластинках ребра. Весьма часто в клинической практике характерным признаком становится поражение стоп или кистей, хотя не затронуто запястье.

Степень интенсивности поражения напрямую зависит от участка локализации патологического процесса. Если перерождение захватывает костный скелет верхней конечности, обычно клинически удаётся обнаружить лишь расширение по типу булавы. Когда поражаются фаланги пальцев, они приобретают укороченный вид.

На тело бедренной и берцовой костей, большой и малой, приходится значительная нагрузка, приводя к их выраженному искривлению и развитию характерных деформаций.

Часто приходится наблюдать укорочение бедренной кости. Выраженное искривление придаёт кости форму посоха или бумеранга. Часто большой вертел бедренной кости сдвигается вверх и достигает крыла подвздошной кости. Из-за деформации хирургической шейки бедра развивается хромота. Укорочение конечности носит значительный характер и требует хирургического лечения.

Если произошло поражение малой берцовой кости, признаков деформации конечности не отмечается. При поражении большеберцовой кости голени приобретают саблевидную форму, перестают расти в длину. По сравнению с развитием патологического процесса в бедренной кости укорочение бывает не настолько значительным, лечение протекает проще и эффективнее.

При перерождении фиброзного характера тела подвздошной кости развивается нарушение структуры и функций тазового кольца у детей. Развиваются нарушения осанки в виде кифозов или сколиоза. Если процесс у детей одновременно поражает области бедренной и тазовой костей, позвоночник или ребра, это приводит к большему смещению центральной оси туловища. Нагрузка на область позвоночника возрастает сильнее, усиливает симптоматику и требует, чтобы лечение откорректировали соответствующим образом.

При поражении единственной кости клиническая картина, прогноз заболевания считается благополучными. Обычно процесс ограничен только поражением костной ткани и отсутствием сопутствующих расстройств кожи и желёз внутренней секреции. Поражение носит как распространённый характер, так и внутрикостный, что влияет на клинические проявления. При повышенной физической нагрузке у детей появляются жалобы на боль в ногах и хромоту. В тяжёлых случаях имеется риск патологического перелома, лечение которого выполняют с помощью ортопедического аппарата.

Методы диагностических исследований

Диагноз выставляется на основании показателей:

- Характерные жалобы и анамнестические данные.

- Клиническая симптоматика.

- Рентгенологические данные.

- Консультация узких специалистов – эндокринолога, кардиолога.

На первых стадиях формирования патологического процесса в костной ткани на рентгенограммах выявляется зона, по виду напоминающая матовое стекло. С течением заболевания костная ткань приобретает характерный «дырчатый» вид. Наблюдается чередование участков уплотнения и просветления в костной ткани. На рентгеновском снимке или томограмме хорошо определяется костная деформация конечностей либо плоских костей черепной коробки и грудной клетки. Если обнаружен уникальный очаг, требуется провести тщательное обследование, чтобы исключить возможность развития множественных очагов поражения и назначить действенное лечение.

Начальные стадии патологического процесса в костной ткани, особенно носящие монооссальный характер, могут не показывать клинических проявлений и быть случайной рентгенологической находкой при проведении исследования по совершенно другим поводам. Для уточнения диагноза целесообразно провести денситометрию и компьютерную томографию, позволяющие обнаружить нарушения структуры костной ткани.

Если клиническая картина заболевания выражена не слишком резко, возможно, потребуется длительное клиническое наблюдение, особенно сказанное касается детей младшего возраста и подростков в период созревания.

Терапевтические подходы

Основное лечение фиброзной дисплазии преимущественно носит хирургический характер. Хирургическая операция заключается в следующем: осуществляют полное иссечение трансформированного участка костной ткани и образовавшийся дефект замещают трансплантатом из костной ткани. Если обнаруживается патологический перелом костей нижней конечности, лечение выполняют с помощью аппарата Илизарова. Аппарат представляет собой систему из спиц и колец, изготовленных из медицинской стали. С помощью аппарата проводится вытяжение костного скелета и восстановление нормальной длины и функций конечности.

Прогноз для жизни и здоровья при костной дисплазии считается относительно благоприятным. Если не проводить уместное лечение, отменить операцию, это приведет к грубым деформациям костной системы и полному обездвиживанию. Иногда отмечаются случаи, когда фиброзная дисплазия кости трансформируется в доброкачественную опухоль, которая образуется на месте очага поражения. Описано несколько случаев озлокачествления. Лечение проводит онколог.

Если у ребёнка, страдающего многоочаговой формой заболевания, выявлены эндокринные или сердечно-сосудистые расстройства, необходимо, чтобы лечение осуществил узкий профессионал соответствующего профиля в комплексе с ортопедом.

Является ненаследуемой аномалией развития костей, при которой нормальная костная ткань заменяется фиброзно-костной тканью. Это условие было впервые описано в 1942 году Лихтенштейном и Яффе. Следовательно, фиброзная дисплазия иногда называют болезнью Лихтенштейна-Яффе. Процесс болезни может быть локализован в одной или в нескольких костях.

Локализированная фиброзная дисплазия может происходить как часть синдрома Маккьюна-Олбрайта или Мазабрауда. Фиброзная дисплазия также может развиваться в связи с другими эндокринными дисфункциями, например, при гипертиреозе, гиперпаратиреозе, акромегалии, при сахарном диабете, синдроме Кушинга.

Фиброзная дисплазия. Эпидемиология

Фиброзная дисплазия составляет около 5% от всех доброкачественных поражений костей. Однако, истинная заболеваемость неизвестна, так как многие пациенты не имеют симптомов. Локализованная фиброзная дисплазия составляет 75-80% случаев.

Фиброзная дисплазия является медленнорастущим поражением, которое обычно появляется в периоды роста костей и, таким образом, их часто можно наблюдать у лиц в раннем подростковом и в позднем подростковом возрасте. Фиброзная дисплазия, которая развивается в нескольких костях, составляет 20-25% всех случаев и пациенты, с этой формой, как правило, показывают проявления этой болезни в несколько более раннем возрасте (средний возраст 8 лет).

Беременность может вызвать усиленный рост поражения. Лица мужского и женского пола развивают это расстройство в равной степени, хотя множественный вариант, который связан с синдромом Маккьюна-Олбрайта, чаще всего встречается у женщин.

Фиброзная дисплазия. Причины

Фиброзная дисплазия вызывается соматической мутацией в гене GNAS1, локализованном на хромосоме 20q13.2-13.3. Этот ген кодирует альфа-субъединицу стимулирующего белка G, Gsα. Вследствие этой мутации, происходит замена аминокислоты аргинина (в белке) в положении 201 (R201) на аминокислу цистеин (R201C) или гистидин (R201H).

Этот аномальный белок стимулирует G1 циклический аденозинмонофосфат (АМФ) и остеобласты (клетки) к более высокой скорости синтеза ДНК, чем в нормальных клетках. Это приводит к образованию фиброзной дезорганизованной костной матрицы с образованием примитивной костной ткани, которая не способна созревать в пластинчатые кости. Процесс самой минерализации также проходит ненормально.

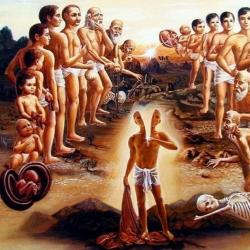

Фиброзная дисплазия. Фото

Фиброзная дисплазия. Симптомы и проявления

Пациенты с небольшими одиночными поражениями могут вообще не ощущать никаких симптомов и не проявлять никаких знаков, а их костные патологии могут быть случайно выявлены при проведении рентгенологических обследований по совершенно другим причинам. Тем не менее, боль в костях, отек и болезненность являются самыми частыми симптомами и проявлениями у симптоматических пациентов.

Эндокринные аномалии могут быть первоначальными проявлениями у некоторых пациентов.

Наиболее распространенные скелетные локации, в которых развиваются одиночные фиброзные дисплазии включают: ребра, проксимальные отделы бедренной кости, черепно-лицевые кости и, как правило, задние чати верхней челюсти. Эти одиночные поражения, как правило, охватывают лишь небольшой сегмент кости, но в некоторых случаях, эта фиброзная ткань может занять всю длину кости.

При множественной фиброзной дисплазии, болезнь может развиться от минимум в двух костях до более чем в 75% костях скелета. Эта форма фиброзной дисплазии наиболее часто встречается в бедре, голени, в костях таза и в костях ног. Другие места, в которых также развивается эта болезнь, но реже, включают: ребра, череп и кости верхних конечностей. И еще реже (и даже необыкновенно), эта форма болезни может развиваться в поясничном, шейном отделах позвоночника и в ключицах.

Наиболее распространенными физическими уродствами этой болезни являются несоответствия длин ног, асимметрия лица и деформации ребер. Перелом – наиболее частое осложнение фиброзной дисплазии всех двух типов. Переломы костей фиксируются у более чем половины пациентов. У многих лиц также развиваются деформации несущих костей. Почти 75% пациентов, с фиброзной дисплазией, страдают от боли, деформаций костей или от патологических переломов.

Злокачественная трансформация

Злокачественная трансформация фиброзной дисплазии происходит очень редко, зарегистрированная частота составляет приблизительно 0,4-4%. Более половины пациентов, с злокачественной трансформацией, проходили лучевую терапию.

Наиболее распространенными злокачественными опухолями являются остеосаркомы, фибросаркомы и хондросаркомы. Возраст большинства пациентов > 30 лет. В костях черепа развивается большая часть таких раковых опухолей, затем бедра, голени и таз. Скорость злокачественной трансформации выше у одиночных поражений, чем у множественных.

Фиброзная дисплазия. Диагностика

Обычная рентгенография

При проведении рентгенографии, операторы аппарата и другие компетентные в этом вопросе специалисты, могут обнаружить фиброзную дисплазию в качестве интрамедуллярного и хорошо определяемого очага в области диафиза или метафиза кости. Поражения могут варьироваться от полностью просветленных до полностью склеротических. Однако, большинство поражений имеют характерный туманный вид или как его еще называют вид матового стекла. Степень помутнения на рентгеновском снимке коррелирует напрямую с его основной гистопатологией. Более рентгенопрозрачные поражения состоят преимущественно из волокнистых элементов, в то время как более рентгеноконтрастные очаги содержат большую долю тканей кости. Кроме того, поражения могут быть окружены толстым слоем склеротической реактивной ткани, которую называют «кожурой».

Сцинтиграфия, КТ и МРТ

Сцинтиграфия может быть применена в определении степени болезни. Активные волокнистые поражения, особенно у молодых пациентов, значительно увеличивают поглощение изотопа, это поглощение будет становиться менее интенсивным с созреванием поражения.

Но лучше всего, степень поражения демонстрируется на компьютерной томографии. На КТ, у большинства пациентов можно без затруднений отличить фиброзную дисплазию от других поражений в дифференциальной диагностике.

Фиброзная дисплазия. Лечение

Бессимптомные, рентгенологически характерные волокнистые поражения требуют только клинического наблюдения. Рентгенографию необходимо проходить каждые 6 месяцев. Если у пациента будут выявленны новые поражения, то врачам необходимо будет исключить диагноз множественной формы этой болезни. Иначе, пациент должен быть направлен к эндокринологу для раннего выявления возможных системных нарушений.

Бисфосфонаты и в первую очередь памидронат, могут использоваться для уменьшения боли в костях у симптоматических пациентов с одиночной формой фиброзной дисплазии. Открытая биопсия может быть указана для тех пациентов, у которых будут проявляться нехарактерные знаки. Большинству пациентов потребуется проведение хирургических операций по коррекции деформаций, профилактики патологических переломов или для удаления симптоматических поражений.

Лечение злокачественной трансформации необходимо проводить на основе подтипа саркомы, но прогноз, как правило, будет плохим.

Фиброзная дисплазия. Прогноз

Частота рецидивов фиброзной дисплазии, даже после выскабливания и костной пластики, является высокой. Тем не менее, большинство одиночных поражений стабилизируются с скелетной зрелостью. Как правило, одиночная форма не трансформируется в множественную.

Множественные формы могут быть очень серьезными (по своим проявлениям), но они также (чаще всего) стабилизируются в период полового созревания. Тем не менее, существующие деформации могут прогрессировать.

Фиброзная дисплазия - заболевание, которое характеризуется замещением нормальной костной ткани фиброзным образованием и изменениями в бедренной и берцовой кости. Патология по симптомологии, клинике, течению, морфологии, биохимии, лечению и прогнозу, а особенно по рентгенологической картине, сильно отличается от всех остальных заболеваний из группы остеодистрофий, именно поэтому и была выделена в самостоятельную нозологическую единицу.

Считается, что фиброзная дисплазия является либо врожденным наследственным заболеванием, либо патологией, возникшей из-за мутации генов у плода. Но истинные причины болезни до конца пока что не выяснены. Не поддается медикаментозному лечению, при обострении симптомов требуется оперативное вмешательство. Поэтому болезнь является большой неприятностью.

Дисплазия фиброзная — аномалия развития, при которой в костной ткани происходят различные изменения

Фиброзная дисплазия чаще всего проявляется в детстве и носит врожденный характер, но иногда регистрируется и значительно позже. Чаще болеют женщины, в 78 % регистрируется полиоссальная форма поражения одной конечности.

Фиброзная дисплазия характеризуется медленным прогрессированием (в самом начале заболевания нет никаких болевых ощущений), в дальнейшем постепенно кость утолщается, деформируется, искривляется. У подростков после наступления половой зрелости несколько приостанавливается развитие, и если дисплазию к этому времени не обнаружили, то патология может затаиться на многие годы. Часто у взрослых болезнь начинает вновь прогрессировать после перелома или какой-то тяжелой травмы в области бедренной или берцовой кости.

Рентгенологическая картина

Очаг фиброзной дисплазии локализуется в метафизе длинных трубчатых костей и медленно переходит в середину диафиза. Дефект костной ткани располагается центрально или эксцентрически под надкостницей в корковом веществе, при этом атрофии или остеопороза не наблюдается.

В процессе развития патологии бедренная и берцовая кости приобретают вид «пастушьей палки» с изгибом кнаружи (то есть появляется выпуклость). Большой вертел переходит вверх на уровень тела подвздошной кости, постепенно развивается варусная деформация бедра. Наружная поверхность корки остается гладкой, а вот внутренняя поверхность становится шероховатой. Часто появляются патологические переломы, которые срастаются достаточно хорошо.

Для постановки правильного диагноза необходимо пройти рентгенографию

Классификация заболевания

Фиброзная дисплазия кости бывает двух видов, отличающихся по охвату поражения (симптомы и методы лечения для этих видов одинаковы):

- Монооссальная, при которой происходит поражение только одной кости.

- Полиоссальная - во время развития данной дисплазии пораженными оказываются сразу несколько костей (например, и бедренная, и берцовая) с одной стороны конечности.

При фиброзной дисплазии часто начинают развиваться сопутствующие внескелетные расстройства:

- сочетание полиоссальной формы с преждевременным половым созреванием;

- обнаружение пигментных пятен, имеющих вид кофейных зерен;

- миксомы мягких тканей.

Проявление патологии

Фиброзная дисплазия может проявиться в детском возрасте и успешно «дожить» без диагностики и лечения до зрелых лет. Для человека болезнь, как правило, становится неожиданностью, когда происходит обострение симптомов:

- боли в области бедренной кости;

- изменения формы костей;

- патологические переломы.

Кости конечностей испытывают повышенную нагрузку, именно поэтому при изменении костного вещества из-за фиброзной дисплазии происходит характерная деформация в области бедренной и берцовой костей.

Важный клинический признак - хромота. Чаще всего она возникает при укорочении (до 10 см) или удлинении пораженной конечности. Деформация шейки бедра влияет на походку и одновременно приводит к дополнительной нагрузке на позвоночник.

Диагноз «фиброзная дисплазия» ставится на основании анамнеза, общего осмотра и рентгенологии. Для уточнения клинической ситуации показана компьютерная томография, но окончательный диагноз, особенно при незначительных клинических проявлениях, можно поставить только после долгих комплексных наблюдений и анализов.

Сложность определения болезни состоит в том, что некоторые ее симптомы схожи с туберкулезом кости, опухолями, остеодистрофией - болезнями, которые требуют разного лечения. Именно поэтому очень важно правильно поставить диагноз и выбрать оптимальное лечение.

Терапия

Лучший метод лечения фиброзной дисплазии — это операция

Фиброзная дисплазия, к сожалению, медикаментозно не лечится. Лучший результат по ослаблению симптомов показывают оперативное вмешательство, остеотомия, кюретажи и пересадка костей. Операция в раннем возрасте (3–4 года) улучшает прогноз, предупреждает укорочение конечности и развитие деформации. При резком изменении в области бедра аллопластику сочетают с накостной фиксацией металлической пластиной и корригирующей остеотомией.

При укорочении конечности проводят удлинение кости с помощью дистракционно-компрессионного аппарата. При полиоссальной форме фиброзной дисплазии множественные изменения ограничивают возможность применения оперативных вмешательств. Пациенту назначается ношение специальной ортопедической обуви, ЛФК, массаж.

Пациентам с фиброзной дисплазией рекомендуется пересмотреть образ жизни, чтобы исключить нагрузку на бедренную и берцовую кости (они особенно страдают от длительного стояния и сидения в одной позе). Также важно соблюдать диету и контролировать вес.

Прогноз лечения патологии в целом благоприятный (осложнение фиброзной дисплазии наблюдается только в 2 % случаев и в основном если патология проявилась у пациента старше 30 лет, у детей осложнение после операции и восстановление проявляется только в 0,4 % случаев). Главное условие для хорошего результата - своевременное выявление болезни и грамотное ортопедическое лечение.

Метод восстановления и снятия симптоматики фиброзной дисплазии подбирается для каждого пациента индивидуально. Необходимо помнить, что одним лечением нельзя ограничиваться - после его завершения требуется постоянное наблюдение у специалиста, которое позволит уменьшить вероятность рецидива, вплоть до полного исчезновения всех признаков патологии.

38199 0

Как известно, наука и история умеют не только забывать, но и вспоминать.

В 1927 г. В.Р. Брайцев на XIX съезде российских хирургов первым подробно привел точное описание клинической, рентгенологической, микроскопической картины измененных костей, сообщил о микроскопическом строении очага фиброзной дисплазии. Он считал, что в основе заболевания лежит «отклонение функций остеобластической мезенхимы... Остеобластическая мезенхима создает кость незаконченного строения». Поэтому нужно согласиться с мнением Т.П. Виноградовой (1973), что гораздо больше оснований присвоить фиброзной дисплазии костей имя В.Р. Брайцева, чем называть ее болезнью Лихтенштейна или Лихтенштейна—Яффе, которые лишь уточнили и дальше развили положения В.Р. Брайцева.

В.Р. Брайцев описал фиброзную дисплазию также в журналах «Новая хирургия» (1928) и «Archiv klinische Chirurgi» (1928), т.е. на 10 лет раньше J. Lichtenstein, который в 1938 г. сообщил об этом заболевании, а в 1942 г. описал 15 собственных наблюдений.

Необходимо исправить эту историческую несправедливость: заслуга В.Р. Брайцева в открытии новой нозологической единицы — фиброзной дисплазии костей — очевидна.

В.Р. Брайцев в 1927 г. на XIX съезде Российских хирургов сделал также доклад, посвященный местной остеодистрофии — osteodystrophia fibrosa localisata (cystica). Он говорил: «Хирургов особо интересует практическая сторона дела, но целесообразность хирургических мероприятий при местной остеодистрофии может базироваться только на полной ясности сущности заболевания». Хорошо зная мировую литературу по этому вопросу, он на основании трех собственных наблюдений выдвигает новую оригинальную теорию происхождения, сущности заболевания, выделяет его в самостоятельную нозологическую единицу, обосновывает причины развития фиброзной ткани кист и рекомендует методы лечения. Описание морфологической картины фиброзной дисплазии необычайно точно. В заключение он делает следующие выводы.

1. Сущность фиброзной остеодистрофии состоит в функциональном отклонении остеобластической мезенхимы при развитии кости в эмбриональном периоде, вследствие чего с самого начала создается своеобразная кость с фиброзным костным мозгом, способным разрастаться и давать «остеоидную ткань и кость незаконченного типа».

2. Такое отклонение функции остеобластической мезенхимы может иметь место в изолированных участках единой кости, может распространяться на целую кость и даже на многие кости скелета.

3. Рост фиброзной ткани является активным, но энергия роста в разных случаях различна. В одних случаях процесс протекает тихо, медленно, в других — бурно, сопровождается большим полиморфизмом клеток, что морфологически приближает его к саркоматозному.

4. Солитарные костные кисты, по данным, полученным многими авторами, развиваются на почве osteodystrophia fibrosa вследствие отека и разжижения центральных фиброзных разрастаний, а также, возможно, на почве кровоизлияний в фиброзную ткань».

В. Р. Брайцев рекомендовал выполнять поднадкостничную резекцию на протяжении с замещением дефекта аутотрансплантатами, ибо «патологическая фиброзная ткань, как видно из гистологического исследования, пронизывает костную оболочку вплоть до надкостницы».

В прениях по его докладу выступали такие крупнейшие хирурги, как И.И. Греков, С.П. Федоров, Н.Н. Петров, но из их выступлений ясно, что они недооценили уникальные данные, полученные В.Р. Брайцевым, — открытие им новой нозологической единицы. Все эти хирурги, как и Н.Н. Теребинский и Т.Н. Краснобаев, говорили только о кистах костей, которые им встречались часто и по поводу которых они иногда делали операции.

Под нашим наблюдением в стационаре было 245 больных с фиброзной дисплазией; число больных с полиоссальным поражением было значительно больше, чем число пациентов с монооссальным процессом, нуждавшихся в оперативном лечении.

По данным литературы, монооссальная и полиоссальная формы фиброзной дисплазии наблюдаются почти одинаково часто, однако, по сообщению М.К. Климовой (1970), все же несколько чаще встречается полиоссальная форма, это же отмечает и М.В. Волков (1968, 1985).

Клиника. С резкими деформациями скелета больные рождаются редко. Симптомы фиброзной дисплазии появляются обычно в детском возрасте и характеризуются разнообразием: это или незначительные болевые ощущения чаще в бедрах, или появление деформации и ее нарастание, или патологический перелом вследствие сильной и неадекватной травмы, при этом правильный диагноз ставят не всегда.

При полиоссальной форме фиброзной дисплазии наиболее часто поражаются большеберцовая, бедренная, малоберцовая, плечевая, лучевая, локтевая кости. Частота поражения (по мере убывания) плоских костей: кости таза, кости черепа, позвонки, ребра, лопатка. Сравнительно часто поражаются кости стопы и кисти (но не кости запястья).

Дети с синдромом Олбрайта иногда рождаются с выраженными деформациями и, конечно, с типичным пигментным пятном. После первого проявления болезни как клинические, так и рентгенологические признаки могут прогрессировать и внутрикостная форма болезни может перейти затем в форму с поражением всего кортикального слоя или в области одного из очагов, чаще всего в верхнем конце бедренной кости или на протяжении всего диафиза, что свидетельствует о различной активности диспластического процесса. Эпифизы костей, как правило, не бывают поражены. Прогрессирование процесса у детей и лиц молодого возраста довольно часто сопровождается переломами. По наблюдениям А.И. Снеткова (1984), у больного, оперированного в 4-летнем возрасте (краевая резекция, удаление фиброзной ткани, костная аллопластика), через 7 лет наблюдалась перестройка аллотрансплантатов с зонами их лизиса, обусловленных ростом новых патологических очагов. Таким образом, имеется запрограммированность в развитии дисплазии: диспластическая фиброзная ткань развивается у некоторых больных в участках кости, которые ранее рентгенологически казались нормальными.

Л.Н. Фурцева и др. (1991) выявили у больных с фиброзной дисплазией значительные нарушения глюкокортикоидной функции коры надпочечников: «Уровень кальция при всех видах болезни повышен, но не пропорционально обширности поражения костной ткани; при этом экскреция кальция с мочой снижена по сравнению с нормой. Более выражено снижение при полиоссальной форме, чем при монооссальной. При ограниченных формах болезни фосфатурия снижена, при обширных поражениях костной ткани отмечается лишь тенденция к снижению. Общий аминазот и общий оксипролин мочи повышены при обширных процессах, причем при синдроме Олбрайта и полиоссальной форме с распространенными очагами поражения экскреция аминокислот достоверно выше».

Сердечно-сосудистая система: чаще у больных с полиоссальной формой наблюдается синусовая тахикардия — 96—140 в 1 мин, реже на ЭКГ отмечается синусовая аритмия и у большинства больных артериальная гипотония — 115/60 и даже 95/50 мм рт.ст., при этом у некоторых пациентов нарушается метаболизм в мышце сердца. Отмечается повышение СОЭ: у больных с монооссальной формой — до 15—27 мм/ч, с полиоссальной — до 22— 45 мм/ч. При изучении функции надпочечников определялось содержание 11-оксикортикостероидов (11-ОКС) в плазме; у больных с полиоссальной формой выявлено нарушение функционального состояния коры надпочечников, о чем свидетельствовали менее выраженное повышение уровня общих и активных 11 -ОКС плазмы крови и ослабленная или парадоксальная ответная реакции на введение адренокортикотропного гормона (АКТГ).

Одна больная 30 лет с полиоссальной формой умерла во время операции в 1974 г. от внезапного падения артериального давления; вторая — в возрасте 19 лет умерла после операции в 1978 г. от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности. При патологоанатомическом исследовании, кроме типичных изменений в костях, были обнаружены сходные изменения: поликистоз яичников, аденоматоз коркового слоя надпочечников, щитовидной железы, передней доли гипофиза и гиперплазия вилочковой железы.

А.И. Морозов, В.П. Иванников (1972), изучая случай «болезни Олбрайта» у больной 16 лет, выявили на электроэнцефалограмме изменения глубоких срединно расположенных структур мозга. А.Г. Поваринский, З.К. Быстрова с помощью энцефалографических исследований, проведенных параллельно с неврологическими исследованиями, установили глубокие и характерные именно для данного заболевания нарушения функции головного мозга и неустойчивость церебрального гомеостаза в результате расстройства регуляторных механизмов, находящихся в области глубоких структур. Все это заставило нас последние 20 лет тщательно обследовать больных с фиброзной дисплазией, особенно с полиоссальной формой.

У ряда больных эта дисплазия протекает скрыто. Мы консультировали профессора-хирурга 62 лет, у которого впервые случайно на рентгенограммах была обнаружена фиброзная дисплазия всей левой бедренной и большеберцовой костей, и показаний к оперативному лечению не установили. Мы не считаем, что всех больных, у которых обнаружена фиброзная дисплазия, следует оперировать, особенно с внутрикостной формой. Показаниями к операции являются боли, обусловленные прогрессирующей деформацией, усталостными переломами, наличие кист с резким истончением кортикального слоя, хромота, укорочение конечности, сдавление спинного мозга и т.д. При переломе на месте кисты мы проводим консервативное лечение, выжидаем 8 мес после срастания, и если киста остается прежних размеров или прогрессирует, — оперируем.

М.В. Волков (1985) различает полиоссальную, монооссальную и регионарную формы фиброзной дисплазии, а по характеру изменений в кости — очаговую и диффузную. Мы предлагаем клиническую классификацию с более детальным описанием особенностей каждой формы, используя предложенное нами понятие «память формы кости», однако следует учитывать, что фиброзная дисплазия — патологический процесс, имеющий бесчисленное количество вариантов и переходных форм.

Клиническая классификация фиброзной дисплазии костей (по С.Т. Зацепину)

Предложенная нами классификация включает следующие формы. I. Внутрикостная форма фиброзной дисплазии: очаги фиброзной ткани могут быть единичными, множественными, занимать какой-либо отдел кости или кость на всем протяжении, однако кортикальный слой может быть истончен, но сохраняет нормальное строение — форма костей остается правильной, так как нет нарушения памяти формы кости. Могут быть поражены одна кость, кости различных сегментов конечности, т.е. процесс бывает или монооссальным, или полиоссальным.

Адекватной операцией является полное удаление фиброзной ткани путем краевой резекции кости необходимой длины, удаление фиброзной ткани и замещение полости консервированными костными гомотрансплантатами, Операция может считаться радикальной, если долотом тщательно обработаны стенки полости, где располагалась фиброзная ткань. При этой форме часто развиваются кисты в центре фиброзных масс; кисты достигают кортикального слоя и истончают его, в результате часто бывают патологические переломы (рис. 15.1). Чаще прибегают к двухэтапной тактике: 1) накладывают скелетное вытяжение — отломки хорошо срастаются, так как кортикальный слой и надкостница нормальны; нередко кистозные полости исчезают, а если нет, то — 2) производят краевую резекцию, удаление фиброзных масс, костную аллопластику или выполняют операцию по нашей методике (см. ниже).

II . Патологический процесс захватывает все элементы кости: область костномозгового канала, кортикальный слой, спонгиозу метафизов, чаще поражаются длинные кости на всем протяжении, однако степень выраженности патологического процесса бывает различной; обычно это полиоссальное поражение. Поражение всех элементов, образующих кость (тотальное ее поражение), снижает ее механическую прочность, приводит к постепенно наступающим деформациям, усталостным переломам. При этой форме фиброзной дисплазии ВЫРАЖЕН СИНДРОМ НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ ФОРМЫ КОСТИ. Адекватных радикальных оперативных вмешательств нет (кроме удаления целиком пораженной кости — см. раздел 15.2). Широко применяются ортопедические корригирующие остеотомии с аллопластикой и металлическими конструкциями.

Рис. 15.1. Фиброзная дисплазия. Внутрикостная форма. а — часть очага занята кистой; б — операция по С.Т.Зацепину при повторном переломе: обнажены концы отломков; долотом, ложками, развертками удаляют фиброзную ткань; через отверстие костно-мозгового канала на месте остеотомии — перелом; отломки фиксируют и полость заполняют аллогенной малоберцовой костью, сначала введенной проксимально, затем дистально.

Опухолеподобные разрастания очагов фиброзной ткани могут достигать больших размеров, что свидетельствует о большей массивности процесса, но наблюдаются редко.

III. Опухолевые формы фиброзной дисплазии.

IV. Синдром Олбрайта — особая форма дисплазии, когда наряду с полиоссальной или практически генерализованной формой — тотальной фиброзной дисплазией костей — наблюдаются ряд эндокринных расстройств с ранним половым созреванием у женщин, полями пигментации на коже, нарушением пропорций тела, часто небольшим ростом; тяжелые деформации костей конечностей, таза, позвоночника, костей основания черепа, выраженные изменения сердечно-сосудистой и других систем организма. В течение жизни процесс прогрессирует, деформации костей постепенно увеличиваются. Резко выражен синдром нарушения памяти формы кости.

Существует много вариантов этой формы заболевания, ни один больной не повторяет другого, обязательно чем-либо отличается. Изучение морфологического строения патологической фиброзной и костной ткани у больных с этой формой дисплазии показало, что различным клиническим проявлениям этой дисплазии соответствует большое разнообразие гистологической картины, поэтому задачей исследователей является изучение и клинико-рентгеноморфологическое сопоставление, которое несомненно позволит выделить подгруппы больных.

V. Фиброзно-хрящевая дисплазия костей как особая форма в нашей стране выделена и описана М.А. Берглезовым и Н.Г. Шуляковской в 1963 г., наблюдавшими больного с резко выраженной клинико-рентгеноморфологической картиной. В описываемых наблюдениях на первый план выступают проявления хрящевой дисплазии, нередки случаи развития хондросаркомы.

VI. Обызвествляющаяся фиброма длинных костей относится к особому виду фиброзной дисплазии, которая была описана в 1958 г. Н.Е. Schlitter, R.L. Kempsom (1966), изучавшими ее под электронном микроскопом.

Т.О. Goerghen и соавт. (1977) представили описание 2 больных, у одного из которых после кюретажа наступил рецидив и была произведена резекция вместе с надкостницей на протяжении 10 см, но через 1 год отмечен небольшой рецидив в конце нижней части большеберцовой кости — это было единственное наблюдение, когда опухоль рецидивировала. Всего описано 8 таких опухолей, локализовавшихся в большеберцовой кости, и одна опухоль в плечевой кости. По гистологическому строению опухоли идентичны наблюдаемым в костях лицевого черепа и челюстях.

Лечение . У больных с фиброзной дисплазией консервативное лечение не применяется никем из известных нам авторов. Мы вынуждены были применить это лечение у 8 больных с фиброзной дисплазией, у которых были изменены кости конечностей, таза, позвоночник и большинство ребер. Они страдали от сильных болей не только при вертикальном положении, но и при дыхании. Больных, у которых были изменены 1, 2, 3 ребра, мы могли избавить от боли, резецировав наиболее измененное ребро или ребра (при операции важно помнить, что из-за потери прочности они западают и располагаются глубже, чем рядом расположенные нормальные ребра). Когда же поражено большинство ребер и позвонков, это сделать невозможно, и мы лечим их повторными курсами инъекций кальцитонина. У всех пациентов боли уменьшались, они отмечали улучшение, но систематического лечения у большого числа больных в течение ряда лет мы провести не могли из-за малого количества препарата. Поскольку у больных с полиоссальной формой фиброзной дисплазии имеются разнообразные изменения эндокринной системы, мы уверены, что нужно разрабатывать научные обоснования консервативного лечения. Поскольку у ряда больных с возрастом некоторые очаги, часто после перелома на этом уровне, подвергаются обызвествлению и оссификации, в комплекс консервативного лечения нужно включить активные метаболиты витамина D3 и комплексоны.

Оперативное лечение. В.Р. Брайцев (1927) применял как краевую резекцию с замещением дефекта, так и резекцию на протяжении — поднадкостничную с замещением дефекта аутотрансплантатами, поскольку, по его данным, патологическая ткань пронизывает кортикальный слой до надкостницы. В последующие годы после второго «открытия» этой дисплазии ортопеды стали оперировать менее радикально. Типичной операцией стала краевая резекция кортикального слоя пораженной кости на протяжении всего очага поражения, т.е. часто на протяжении всего диафиза и метафизов тщательное удаление острой ложкой, полукруглым долотом всех фиброзных масс и замещение дефекта ауто- , а последние 35 лет — костными аллотрансплантатами.

Рис. 15.2. Деформация бедренной кости по типу «пастушьей палки».

а — фиброзная дисплазия, деформация верхней половины бедренной кости; б — методика С.Т.Зацепина: корригирующая остеотомия на вершине искривления, полость заполнена аллогенной малоберцовой костью и кортикальными трансплантатами.

В 1978 г. мы при исправлении типичной варусной деформации верхнего отдела бедренной кости по типу «пастушьей палки» (рис. 15.2) стали:

1) медиально перемещать верхний конец нижнего отломка, подводя его под шейку бедренной кости, т.е. укорачивать рычаг, для исправления положения верхнего отломка, т.е. головки, шейки большого вертела;

2) широко рассекать капсулу тазобедренного сустава по верхней поверхности (нам ни разу не пришлось отсекать сухожилия ягодичных мышц от большого вертела, о чем пишет А.И. Снетков (1984), хотя мы оперировали взрослых больных, а он — детей и подростков;

3) пересекать подкожно сухожилия приводящих мышц бедра у лобковой кости;

4) удалять фиброзные массы из верхнего и нижнего отломков;

5) вводить аллогенную малоберцовую кость в канал дистального и в проксимальный отдел в виде отломков как интрамедуллярный фиксатор и ценный пластический материал;

6) дополнительно фиксировать отломки пластинкой Троценко—-Нуждина.

Следует специально отметить следующее. Во-первых, при выполнении корригирующих остеотомии у больных с фиброзной дисплазией, как правило, лучше делать простую поперечную остеотомию, а не фигурную, так как истонченный кортикальный слой при сопоставлении надламывается и возникающие при этом шипы образуют идеальное соединение. Во-вторых, 13.11.78 г. мы отказались у большинства больных от краевых резекций для удаления фиброзных масс из кости. После выполненной остеотомии для исправления деформации мы, не производя краевой резекции, разрушаем фиброзную ткань внутри кости развертками для расширения канала при введении интрамедуллярных гвоздей (как известно, их диаметр колеблется от 6 до 16 мм), а затем удаляем фиброзные массы гинекологическими кюретками, имеющими достаточную длину. Не нарушая стенок отломков, мы имеем возможность ввести интрамедуллярно малоберцовую кость иногда вместе с металлическим гвоздем, получить надежную фиксацию и заместить полость после удаления фиброзной ткани консервированной костью (рис. 15.3). Мы считаем, что если полноценно удалена фиброзная ткань из кости, то отслойка надкостницы для нарушения кровоснабжения пораженной кости, рекомендуемая А.П.Бережным, М.В.Волковым, А.Н.Снетковым, необязательна.

М.В. Волков, А.Н. Снетков с 1982 г. начали применять накостные массивные углообразные металлические пластины у больных с диффузными поражениями бедренных костей на всем протяжении, включая шейку и вертельную область сегмента, а на стороне, противоположной фиксатору, помещали массивный кортикальный аллотрансплантат, т.е. они применили методику и накостный фиксатор (с небольшим изменением), которые мы предложили и стали с успехом применять в 1972 г. у больных с несовершенным остеогенезом. Как показали уже многолетние наблюдения, наша методика накостных металлических фиксаторов и костной пластики, позволившая получить прекрасные результаты при несовершенном остеогенезе, у большого числа больных с диффузными формами фиброзной дисплазии давала временный эффект, а затем бедренная кость начинала искривляться, винты, фиксирующие накостную пластику, — ломаться или выходить из кости (мы имели возможность видеть таких больных, которые были оперированы в детском отделении, а затем поступили под наше наблюдение во взрослую поликлинику ЦИТО).

Объяснение этому мы видим в том, что при несовершенном остеогенезе сохраняется память формы кости, тогда как при диффузных поражениях костей фиброзной дисплазией кости теряют память формы и деформации, как правило, в той или иной степени рецидивируют.

Поэтому мы считаем, что называть производимые в настоящее время операции радикальными, как это делают некоторые авторы, — ошибка. Нужно признать, что в настоящее время радикального лечения фиброзной дисплазии не найдено. Иногда лечение таких больных представляет большие трудности.

Приводим пример

.

Больная Т., 27 лет. Из-за резких деформаций рук и ног родители отказались от дочки, и ее взяла из роддома бабушка. Вследствие тяжелых изменений, обусловленных полиоссальной фиброзной дисплазией, больная была многие годы прикована к постели (рис. 15.4). Поступила в ЦИТО, где нами последовательно было проведено 5 оперативных вмешательств на обеих бедренных костях, большеберцовой кости справа, левой плечевой и обеих костях левого предплечья. Особенностями, которые следует подчеркнуть, явились применение сегментарных остеотомии, интрамедуллярная фиксация гвоздем ЦИТО и пластика очень массивными кортикальными адлотрансплантатами (2 /з диаметра бедренной кости), игравшая роль биологической фиксирующей шины, с которой по всей ее длине срослись отломки бедренных костей. Это очень важно, потому что такие массивные аллотрансплантаты никогда полностью не перестраиваются и, следовательно, не искривляются; костная спайка по такой большой поверхности прочнее, чем металлические винты.

Рис. 15.3. Резкая деформация по типу «пастушьей палки»

Рис. 15.4. Полиоссальная фиброзная дисплазия.

а, 6 тяжелейшие изменения и деформации обеих бедренных и костей левой голени и попытка исправить деформацию (штифт Богданова, линейка) г, д — после корригирующих остеотомии бедренных костей фиксация штифтами ЦИТО и массивными кортикальными аллотрансплантатами; е — наружные ортезы; больная через 23 года после операции.

18.01.81 г. — тройная корригирующая остеотомия правой бедренной кости с интрамедуллярной фиксацией штифтом, пластика массивным кортикальным аллотрансплантатом длиной, равной диафизу кости больной. 28.03.81 г. — двойная остеотомия левой бедренной кости, интрамедуллярная фиксация штифтом и аналогичная аллопластика. 21.06.81 г. — корригирующая остеотомия костей левой голени в верхней трети, удаление фиброзных масс, интрамедуллярная фиксация, аллопластика. Морфологическое исследование: фиброзная дисплазия с широким слоем остеоида. 27.02.85 г. — остеотомия левой плечевой кости на двух уровнях, удаление патологической ткани, экстраи интрамедуллярный остеосинтез аллотрансплантатами. 31.10.85 г. — остеотомия левой локтевой кости, удаление фиброзной ткани, аутои аллопластика. Операции выполнены С.Т. Зацепиным.

Больная снабжена ортопедическими аппаратами, работает корреспондентом местной газеты.

Необходимо помнить, что у некоторых больных с синдромом Олбрайта диспластические процессы в костях с возрастом прогрессируют, увеличивается деформация позвоночника, черепа, грудной клетки, костей конечностей, а исправленные операциями деформации рецидивируют. Если во время операции при удалении фиброзных масс наблюдается повышенная кровоточивость, это означает, что у таких больных сильные кровотечения бывают как во время, так и после операций. У одной больной, оперированной нами 4 раза, в послеоперационном периоде трижды возникали сильнейшие кровотечения, по поводу которых приходилось оперировать и прошивать кровоточащие участки дежурному хирургу.

Озлокачествление фиброзной дисплазии мы наблюдали у 7 больных; приводим пример.

Рис. 15.5. Озлокачествление полиоссальной формы фиброзной дисплазии. Первый перелом правой бедренной кости произошел в возрасте 6 лет. Дважды производилась краевая резекция и пластика кортикальными аллотрансплантатами, затем удлинение бедра по Илизарову. Развилась телеангиэктатическая саркома. Межподвздошно-брюшная ампутация.

Федькушов Ю.И., 21 год. 6.03.58 г. — продольная частичная резекция верхней и средней трети правого бедра с гомопластикой. С января 1959 г. получил возможность ходить с палочкой. 23.03.60 г. — продольная резекция кортикального слоя по наружной поверхности в средней и нижней трети правого бедра, гомопластика. В 1967 г. — удлинение бедра. Выполнено Г.А. Илизаровым. В 1983 г. появились боли, а затем увеличился объем на 4 см верхней и средней трети правой бедренной кости. Биопсия: телеангиэктатическая саркома (рис. 15.5). 5.12.84 г. произведена межподвздошно-брюшная ампутация. Жив в течение 19 лет.

С.Т.Зацепин

Костная патология взрослых