Культурная революция. Егэ. история. кратко. культурная революция в ссср Итоги культурной революции 1920 1930

Классовый подход к культуре прежде всего отразился в деятельности Пролеткульта. Это массовая организация, объединявшая более полумиллиона человек, из них 80 тыс. работали в студиях. Пролеткульт издавал около 20 журналов, имел отделения за рубежом. Выдвигалась задача создания самостоятельной пролетарской культуры, свободной от каких-либо «классовых примесей» и «наслоений прошлого». В пролеткультовских концепциях отрицалось классическое культурное наследие за исключением, пожалуй, тех художественных произведений, в которых обнаруживалась связь с национально-освободительным движением. Решающие шаги в продолжение ошибок пролеткульта были сделаны в октябре 1920 г., когда Всероссийский съезд Пролеткультов принял резолюцию, в которой отвергались неверные и вредные попытки выдумывать особую, пролетарскую культуру. Главным направлением в работе пролетарских организаций признавалось участие в деле народного просвещения на основе марксизма. Очень влиятельной творческой группой был РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей). Призывая к борьбе за высокое художественное мастерство, полемизируя с теоретиками Пролеткульта, РАПП вместе с тем оставался на точке зрения пролетарской культуры. В 1932 г. РАПП был распущен. Художественная жизнь страны в первые годы Советской власти поражает пестротой и обилием литературно-художественных группировок. В апреле 1932 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О перестройке литературно-художественных организаций», которое предусматривало их роспуск и создание единых творческих союзов. В августе 1934 года был образован Союз писателей СССР. Первый же съезд предписал деятелям советского искусства пользоваться исключительно методом социалистического реализма, принципами которого являются партийность, коммунистическая идейность, народность, «изображение действительности в ее революционном развитии». Наряду с Союзом писателей позднее возникли Союз художников, Союз композиторов и т.д. Для руководства художественным творчеством и контролем над ним при правительстве был образован Комитет по делам искусства.

Таким образом, большевистская партия полностью поставила советскую литературу и искусство на службу коммунистической идеологии, превратив их в инструмент пропаганды. Отныне они предназначались для того, чтобы внедрить в сознание людей марксистско-ленинские идеи, убедить их в преимуществах социалистического общежития, в непогрешимой мудрости партийных вождей. Деятели искусства и литературы, которые удовлетворяли этим требованиям, получали большие гонорары, сталинские и прочие премии, дачи, творческие командировки, поездки за границу и другие блага от большевистского руководства.

Участь не подчинившихся коммунистическому диктату была, как правило, трагической. В концентрационных лагерях, застенках НКВД погибли талантливейшие представители советской культуры: Пути идейно-политического самоопределения и жизненные судьбы многих людей искусства складывались в эту переломную эпоху непросто. По различным причинам и в разные годы за границей оказались большие русские таланты. Возникло множество театральных коллективов. Большую роль в становлении театрального искусства сыграли Большой драматический театр в Ленинграде. К середине 20-х годов относится появление советской драматургии, оказавшей огромное влияние на развитие театрального искусства. Если драматические театры к концу первого советского десятилетия перестроили свой репертуар, то главное место в деятельности оперных и балетных коллективов занимала по-прежнему классика. Советские скульпторы основное внимание уделяли созданию монументов, изображающих В.И. Ленина, И.В. Сталина, других руководителей партии и государства. В каждом городе стояло по несколько памятников вождям. Шедевром монументального искусства того времени считалась созданная В. Мухиной скульптурная группа «Рабочий и колхозница», изображающая двух стальных гигантов. Большую роль в художественной жизни страны играли литературно - художественные журналы. Популярными стали такие новые журналы как «Новый мир», «Красная новь», «Молодая гвардия», «Октябрь», «Звезда», «Печать и революция». На их страницах были впервые напечатаны многие выдающиеся произведения советской литературы, публиковались критические статьи, велись острые дискуссии. Увеличился выпуск газет, журналов, книг. Помимо общесоюзных и республиканских газет почти на каждом предприятии, заводе, шахте, в совхозе выходила своя многотиражная или стенная газета. Книги издавались более чем на 100 языках мира. Произошла радиофикация страны. Радиовещание велось 82 станциями на 62 языках. В стране насчитывалось 4 млн. радиоточек. Развивалась сеть библиотек, музеев. В этот период подверглись репрессиям ученые - обществоведы, выступающие за сохранение новой экономической политики. Так, были арестованы, а в последствии расстреляны, видные русские экономисты А.В. Чаянов и Н.Д. Кондратьев. Развивались культурные связи с заграницей. Возобновлялось членство Российской Академии Наук в международных организациях. Отечественные ученые участвовали в международных конференциях, в заграничных научных экспедициях. Однако, усиление командно-административной системы, ужесточение контроля вело к сужению объема информации, поступающей из-за границы.

Личные контакты с иностранцами и пребывание за границей становились поводами для незаслуженных обвинений в шпионаже советских граждан.

Ужесточался контроль за выездом ученых и представителей культуры за границу. Огромная работа была проведена по ликвидации неграмотности. В канун Октябрьской революции около 68% взрослого населения не умели читать и писать. Особенно безотрадным было положение деревни, где неграмотные составляли около 80%, а в национальных районах доля неграмотных достигала 99,5%. 26 декабря 1919 г. СНК принял декрет «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР», по которому все население от 8 до 50 лет обязано было обучаться грамоте на родном или русском языке. В декрете предусматривалось сокращение рабочего дня для обучающихся с сохранением заработной платы, организация учета неграмотных, предоставление помещений для занятий кружкам ликбеза, строительство новых школ. В 1920 году была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности, которая существовала до 1930 года при Наркомпросе РСФСР. Школа испытывала громадные материальные трудности, особенно в первые годы НЭПа. 90% школ были переведены с государственного бюджета на местный.В качестве временной меры в 1922 году в городах и поселках городского типа была введена плата за обучение, которая устанавливалась в зависимости от обеспеченности семьи. По мере общего улучшения экономического положения страны росли государственные ассигнования на образование; получила широкое распространение шефская помощь предприятий и учреждений школам. Все это позволило государству в августе 1925 года принять декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О введении в РСФСР всеобщего начального обучения и построении школьной сети». К 10-летию Октябрьской революции в ряде районов эта задача была решена. По переписи 1926 года доля грамотного населения выросла вдвое по сравнению с дореволюционным временем и составила 60,9%. Сохранялся заметный разрыв по уровню грамотности между городом и деревней - 85 и 55% и между мужчинами и женщинами - 77,1 и 46,4%.Повышение образовательного уровня населения оказывало непосредственное воздействие на процесс демократизации высшей школы. Декрет СНК РСФСР от 2 августа 1918 года «О правилах приема в высшие учебные заведения РСФСР провозгласил, что каждый, достигший 16 лет, независимо от гражданства и национальной принадлежности, пола и вероисповедания принимался в вузы без экзаменов, не требовалось предоставления документа о среднем образовании.

Преимущество при зачислении отдавалось рабочим и беднейшему крестьянству. Кроме этого, начиная с 1919 г. в стране стали создаваться рабочие факультеты. В конце восстановительного периода выпускники рабфаков составляли половину принятых в вузы студентов. К 1927 г. сеть высших учебных заведений и техникумов РСФСР насчитывала 90 вузов (в 1914 г. - 72 вуза) и 672 техникума (в 1914 г. - 297 технических училищ). К 1930 г. выросли капитальные ассигнования на школу более чем в 10 раз по сравнению с 1925/26 годом. За этот период отрыто почти 40 тыс. школ. 25 июля 1930 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О всеобщем обязательном начальном обучении», которое вводилось для детей 8-10 лет в объеме 4-х классов. К концу 30-х годов тяжелое наследие царизма - массовая безграмотность - было преодолено. По данным переписи 1939 г., процент грамотных в возрасте 9-49 лет составил по РСФСР 89.7%. Различия между городом и деревней, между мужчинами и женщинами по уровню грамотности сохранились незначительные. Так, грамотность мужчин составляла 96%, женщин - 83,9%, городского населения - 94,9%, сельского - 86,7%. Однако, еще много неграмотных было среди населения старше 50 лет. К концу 30-х годов в СССР насчитывалось более 10 млн. специалистов, в том числе около 900 тыс. человек с высшим образованием. Инженеров с высшим образованием было в два раза больше, чем в США. Однако уровень их квалификации оставался значительно ниже. В 30-е годы советская наука перешла на плановую систему. Множество научных учреждений возникло на периферии. Были созданы филиалы Академии наук в Закавказских республиках, на Урале, Дальнем Востоке, в Казахстане. Партия требовала, чтобы наука обслуживала практику социалистического строительства, оказывала непосредственное воздействие на производство, способствовала укреплению военной мощи страны. Серьезный прорыв был осуществлен советскими физиками в области изучения атомного ядра. Исследования ученых способствовали созданию в будущем советского атомного оружия и атомных электростанций. Культура СССР шла по своему, особому пути, во многом определенному Коммунистической партией.

Культурная революция (1917-1928 гг.)

Октябрь 1917г. считается началом нового периода в истории отечественной культуры, хотя последствия политического переворота не сразу проявилось в культурной жизни общества.

Отличительной особенностью советского периода истории культуры является большая роль в её развитии партии и государства. Коммунистическая партия через систему государственных и общественных организаций направляет развитие народного образования, культурно-просветительной работы, литературы, искусства, ведёт работу по идейно-политическому воспитанию народа в духе марксистско-ленинской идеологии. Государство финансирует все отрасли культуры, заботится о расширении их материальной базы. Начиная с первой пятилетки культурное строительство планируется в масштабах всей страны. Значительное место занимают вопросы культуры в деятельности профсоюзов и комсомола.

За годы социалистического строительства в советском обществе утвердилась марксистско-ленинская идеология. Была ликвидирована массовая неграмотность, обеспечен высокий уровень образования всего населения.

Борьба за утверждение марксистской идеологии требовала прежде всего организации социалистических сил. в 1918г. Была открыта Социалистическая Академия, основная задача которой разработка актуальных проблем теории марксизма, в 1919г. коммунистический университет им. Я. М. Свердлова для пропаганды коммунистических идей и подготовки кадров идеологических работников.

Становление марксистского обществоведения было тесно связано в перестройкой преподавания общественных наук в университетах и вузах. Она началась в 1921г, когда декретом Совнаркома РСФСР был принят новый устав высшей школы, ликвидировавший её автономию.

С победой социалистической революции коренным образом изменилась сущность отношений между государством и религиозными организациями. Отделение церкви от государства и школы от церкви (декрет СНК от 23 января 1918г.), широкое развёртывание атеистической пропаганды среди населения способствовали освобождению культуры от влияния церкви. Главной задачей партии было содействовать «фактическому освобождению трудящихся масс от религиозных предрассудков…». Ленин называл религию среди главнейших проявлений пережитков, остатков крепостничества в России.

Ученые-коммунисты объединялись в общества для научной разработки, популяризации и пропаганды марксизма-ленинизма: в 1924-1925гг. были созданы Общество воинствующих материалистов, Петроградское научное общество марксистов, Общество историков- марксистов.

По мере общего улучшения экономического положения страны с 1923г. начался перлом в школьном строительстве. Рост государственных вложений, шефская помощь предприятий и учреждений, помощь сельского населения позволили начать переход ко всеобщему начальному обучению. необходимость этого диктовалась потребностями страны. завершавшей восстановление народного хозяйства и стоявшей на пороге социалистической революции. В августе булл принят декрет « О введении в РСФСР всеобщего начального обучения и построении школьной сети». По переписи населения 1926г. число грамотного населения в республике выросло вдвое по сравнению с дореволюционным временем. Продолжали функционировать рабочие факультеты, открытые в 1919г. по всей стране.

Для культурно-политического просвещения народа использовались средства массовой информации. Наряду с периодической печатью всё большее распространение получало радиовещание. К 10-летию советской власти в Москве начала работать радиостанция им. Коминтерна – самая мощная радиостанция на данный момент в Европе. Новой формой политико-воспитательной и культурно-просветительной работой стала монументальная пропаганда: в соответствии с ленинским планом в первые годы после революции были заложены и открыты десятки памятников выдающимся мыслителям и революционерам, деятелям культуры: Марксу, Энгельсу, обелиск Советской конституции. В первые годы Советской власти сложилась традиция массовых праздников, посвященных революционным датам. Проводилась большая работа по привлечению трудящихся к театру, изобразительному искусству, классической музыке. Для этого организовывались целевые бесплатные спектакли и концерты, лекции бесплатные экскурсии в художественные галереи.

Разрушалась относительная замкнутость искусства, оно становилось более независимым от идеологической и политической борьбы в обществе. Встала задача создания новой художественной культуры, отвечавший историческим задачам рабочего класса, который стал господствующим, а также новой многомиллионной аудитории.

Одним из наиболее сложных участков противоборства буржуазной и пролетарской идеологий были литература и искусство. Художественная жизнь страны первые годы советской власти поражает обилием литературно-художественных группировок: «Кузница» (1920г.), «Серапионовы братья» (1921г.), Московская ассоциация пролетарских писателей – МАПП(1923г.), Левый фронт искусств – ЛЕФ(1922г.), «Перевал»(1923г.), Российская ассоциация пролетарских писателей – РАПП(1925г.) и т.д. Советское государство при нимало меры, чтобы огородить народ от вредного идеологического воздействия и не допускать выпуск произведений антисоветского, религиозного, порнографического или враждебного какой-либо национальности характера.

Возникало множество новых театральных коллективов, как правило не долговечных, потому что они строились скорее всего на энтузиазме, а не на чёткой идейно-эстетической платформе и не имели материальной базы Большую роль в становлении советского театрального искусства сыграли созданные в те годы театры – Большой драматический в Ленинграде, первым художественным руководителем которого был А. Блок, Театр им. Вс. Мейерхольда, Московский театр им. Моссовета. К этому времени относится начало профессионального театра для детей, у истоков которого стояла Н. И. Сац.

Известными фигурами в художественной жизни республики в первое советское десятилетие были те литераторы и художники, творческая деятельность которых началась и была признана ещё до революции: В. В. Маяковский, С. А. Есенин, Д. Бедный, М. Горький, К. С. Станиславский, А. Я. Таиров, Б. М. Кустодиев, К. С. Петров-Водкин. Эти имена олицетворяли собой преемственность в развитии русской художественной культуры, её богатство, многообразие стилей и направлений. Особое место в этой плеяде занимал М. Горький. По его инициативе было создано издательство «Всемирная литература» с целью широкой публикации классиков мировой литературы для народа.

Первые попутки осмысления произошедшей революции относятся к её первым месяцам и годам. Это стихи Маяковского, поэма Блока «Двенадцать», плакаты Д. Моора, картины А. А. Рылова «В голубом просторе», К. Ф. Юона «Новая планета», К. С. Петрова-Водкина «1918 год в Петрограде».

Новая революционная действительность требовала нового метода её воплощения. Условно можно выделить два основных течения в художественной культуре того времени: одно вело поиски в русле послереволюционного реалистического искусства, другое связывало социалистическое искусство с новыми формами. Шла острая борьба между сторонниками «формальной школы», лефовцами и защитниками «нового реализма». Но настоящие художники стояли выше групповой замкнутости, шёл процесс взаимовлияния и взаимообогащения различных течений художественной культуры.

Большую роль в художественной жизни республики играли литературно-художественные журналы. В 20-е годы складывается определённый тип советского периодического издания, продолжающий традиции отечественной журналистики. Популярными стали такие новые журналы, как «Новый мир», «Красная новь», «Молодая гвардия», « Октябрь». «Звезда», «Печать и революция». На их страницах были впервые напечатаны выдающиеся произведения советской литературы, публиковались критические статьи, велись острые дискуссии.

Лучшие произведения того времени были созданы вне рамок какого-либо одного направления. Классику советской литературы составили поэмы и лирика В. Маяковского, входившего в ЛЕФ, С. Есенина, примыкавшего к имажинистам, роман «Чапаев» Д. Фурманова, одного из организаторов пролетарского литературного движения.

К середине 20-х годов относится появление советской драматургии, оказавшей огромное влияние на развитие театрального искусства. Крупными событиями театральных сезонов 1925 – 1927гг. стали «Шторм» В. Билля-Белоцерковского в Театре им. МГСПС, «Любовь Яровая» К. Тренева в Малом театре, «Разлом» Б. Лавренева, в Театре им. Вахтангова и Большом драматическом. Прочное место в репертуаре занимала классика. Попытки её нового прочтения делались как академическими театрами («Горячее сердце» А. Островского во МХАТе), так и «левыми» («Лес» А. Островского и «Ревизор» Н. Гоголя в Театре им. Мейерхольда).

Ведущие творческое процессы в изобразительном искусстве 20-х годов получили отражение в деятельности таких групп, как АХРР (Ассоциация художников революционной России), ОСТ (Общество художников-станковистов), «4 искусства» и ОМХ (Общество московских художников). Входившие в АХРР художники стремились к отражению современной действительности в формах, доступных восприятию широкой публики: «Делегатка» Г. Ряжского, «Заседание сельячейки» Е. Чепцова, знаменитая «Тачанка» М. Грекова. Группа ОСТ ставила своей задачей воплощение в образах взаимоотношений человека и современного производства: «Оборона Петрограда» А. Дейнеки, «Тяжёлая индустрия» Ю. Пименова, «Шар улетел» С. Лучишкина.

Если драматические театры к концу первого советского десятилетия перестроили свой репертуар, то главное место в деятельности оперных и балетных коллективов занимала по-прежнему классика. Сохранение и популяризация русской музыкальной классики были ведущим направлением в работе музыкальных театров и оркестров, которое развивалось вопреки сопротивлению некоторых ассоциаций музыкантов. Важнейшим средством пропагандистской и культурной работы в массах было кино. Выдающимися мастерами советского кино, творчество которых развивалось в 20-е годы были Дзига Ветров, открывший новое направление в документальном кино, связанное с художественным истолкованием подлинных фактов, С. М. Эйзенштейн – автор « Броненосца «Потёмкина», «Октября», положивший начало революционной темы художественным образом.

Культурная жизнь в СССР в 20 – 30-е гг.

Борьба за утверждение марксистско-ленинской идеологии в сознании людей и в науке была ведущим направлением идеологической жизни общества. В то же время ужесточились требования партии к учёным-обществоведам: те из них, кто сомневался в абсолютной правильности избранных методов социалистического строительства, предлагал сохранить принципы новой экономической, предупреждал об опасности форсированной коллективизации, были отстранены от дел. Судьбы многих учёных сложились трагически. Так были арестованы, а впоследствии расстреляны видные русские экономисты А. В. Чянов и Н. Д. Кондратьев.

В начале 30-х годов начал проявляться признаки культа личности Сталина в идеологической работе.

На рубеже 20 – 30-х годов наметились новые тенденции в литературно-художественной жизни советского общества. Ушли в прошлое политическое разногласия в среде художественной интеллигенции, большинство писателей и художников приняли новый общественный строй как исторически обусловленный и исторически сложившийся для России. В литературе и искусстве обозначился поворот к реализму, стремление к организационному единству. В 1925г. была создана Федерация советских писателей. Пролетарские организации вели большую культурно-идеологическую работу в рабочей среде, способствовали выдвижению талантов. Политика государства в области литературы и искусства в новых условиях была определена в постановлении ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1923г. «О перестройке литературно-художественных организаций» было решено ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей и «…объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нём…».

Ведущей темой в литературе 30-х годов стала тема революции и социалистического строительства. Неизбежный распад старого мира, приближение революции – главная идея романа М. Горького « Жизнь Клима Самгина» (1925 – 1936). Проблема человека в революции, его судьба – об этом роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон» (1928-1940). Символ героизма и нравственной чистоты стал образ Павла Корчагина – героя романа Н. Островского «Как заклялась сталь» (1934). Тема индустриального развития страны раскрывалась в произведениях Л. Леонова «Соть», М. Шагинян «Гидроцентраль». Значительное место в художественной литературе 30-х годов заняли произведения, посвящённые отечественной истории и выдающимся деятелям культуры прошлого. Это «Пётр Первый» А. Толстого, драмы М. Булгакова «Кабала святош» («Мольер») и «Последние дни» (« Пушкин»). Блестящие образцы поэзии создали в своём творчестве А. Ахматова, О. Мандельштам, Б. Пастернак. В жанре сатиры успешно работали М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров. Классикой советской детской литературы стали произведения С. Маршака, А. Гайдара, К. Чуковского, Б. Житкова.

С конца 20-х годов на сценах театров утвердилась советская пьеса. Изменение репертуара, встречи с трудящимися на общественных просмотрах и обсуждениях способствовали сближению театра с жизнью. К 20-летию Великого Октября на сцене впервые был воплощен образ В. И. Ленина. В спектакле Театра им. Вахтангова «Человек с ружьём» по пьесе Н. Погодина. Среди театральных премьер 30-х годов в историю советского театра вошли «Оптимистическая комедия» В. Вишневского, поставленная в Камерном театре под руководством А. Я. Таирова, «Анна Каренина» - постановка В. И. Немировича-Данченко и В. Г. Стахановского в Московском художественном театре.

В 1936г. было утверждено звание народного артиста СССР. Первыми его были удостоены К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко, В. И. Качалов, Б. В. Щукин, И. М. Москвин.

Значительные шаги в своём развитии сделала в 30-е годы советская кинематография. В конце 20-х годов была создана собственная база кинематографии: были созданы новые оборудованные киностудии, кинотеатры, снабжённые отечественными проекторами, налажен выпуск киноплёнки, созданы системы звуковой киноаппаратуры. Советские немые фильмы постепенно вытесняли зарубежную кинопродукцию с экрана. Росту популярности кино способствовало появление советских звуковых фильмов, первыми из которых были в 1931г. « Путёвка в жизни» (режиссёр Н. Экк), «Одна» (режиссёры Г. Козинцев и Л. Трауберг), «Златые горы» (режиссёр С. Юткевич). Лучшие советские фильмы 30-х годов рассказывали о современниках (« Семеро смелых», «Комсомольск» С. Герасимова), о событиях революции и гражданской воины («Чапаев» С. и Г. Васильевых, « Мы из Кронштадта» Е. Дзигана, « Депутат Балтики» И. Хейфица)

Музыкальная жизнь страны в те годы связана с именами С. Прокофьева, Д. Шостоковича, А. Хчатуряна, Т. Хренникова, Д. Кабалевского, И. Дунаевского. Были созданы музыкальные ансамбли, впоследствии прославившие советскую музыкальную культуру: квартет им. Бетховена, Большой государственный симфонический оркестр, оркестр государственной филармонии и др. В 1932г. был образован Союз композиторов СССР.

Процесс объединения творческих сил шёл и в изобразительном искусстве. В 1931г. возникла Российская ассоциация пролетарских художников (РАПХ), призванная объединить художественные силы страны, но она не смогла справиться с поставленными перед ней задачами, и спустя год была распущена. Началось формирование союзов художников, объединивших деятелей изобразительного искусства республик и областей.

Переход к социалистической реконструкции народного хозяйства потребовал повышения образования и культуры трудящихся. Решающие успехи в борьбе за грамотность были достигнуты в годы первой пятилетки, когда было введено всеобщее обязательное начальное обучение детей в возрасте 8 – 10 лет в объёме 4 лет; для подростков, не прошедших начального обучения, - в объёме ускоренных 1 – 2-годичных курсов. Для детей, получивших начальное образование (окончивших школу I ступени), в промышленных городах, фабрично-заводских районах и рабочих посёлках устанавливалось обязательное обучение в школе-семилетке. Осуществление всеобуча поставило сложные задачи. необходимо было укрепить материальную базу народного образования – строить новые школы, обеспечивать учеников учебниками и письменными принадлежностями. остро не хватало педагогических кадров. Государство вкладывало крупные ассигнования, что дало возможность в годы первой и второй пятилеток развернуть строительство новых школ (за этот период открыто почти 40 тыс. новых школ). Была расширена подготовка педагогических кадров, в значительной степени за счёт мобилизации в учёбу в педвузы коммунистов и комсомольцев. Учителям и другим школьным работникам была повышена заработная плата, которая стала зависеть от образования и стажа работы.

В стране действовала широкая сеть различных вечерних школ, курсов, кружков, которые охватывали миллионы рабочих и колхозников. Высокая политическая активность, сознательность, инициативность в труде стимулировали стремление трудящихся к образованию и культуре.

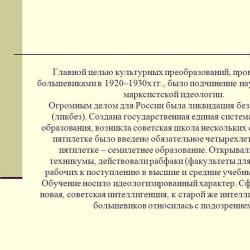

Главной целью культурных преобразований, проводившихся большевиками в 1920—1930-х гг., было подчинение науки и искусства марксистской идеологии . Культура была поставлена под контроль государства, стремящегося руководить духовной жизнью общества, воспитывать его членов в духе господствующей идеологии.

1) Просвещение

Первым наркомом просвещения РСФСР был А.В. Луначарский (1917-1929) 1919 - декрет «О ликвидации безграмотности», по которому население от 8 до 50 лет было обязано учиться грамоте - ликбез

Была создана государственная единая система народного образования, возникла советская школа нескольких ступеней. В 1-й пятилетке было введено обязательное четырехлетнее, а во 2-й пятилетке - семилетнее образование. Открывались вузы и техникумы, действовали рабфаки (факультеты для подготовки рабочих к поступлению в высшие и средние учебные заведения). Обучение носило идеологизированный характер. Сформировалась новая, советская интеллигенция, к старой же интеллигенции власть большевиков относилась с подозрением. Первые годы Советской власти действовала новаторская школа: не было парт, отмена урочной системы, домашних заданий, учебников, экзаменов, отметок.

Май 1934 - декрет о структуре образовательной школы: введение начальной, неполной средней и средней школы.

Усиливается воспитательная роль школы: ученик обязан чтить вождя, разоблачать врагов народа, даже если это члены его семьи.

Политика советского руководства в области культуры в 20-30-е гг. получила название культурная революция .

Цель:

Повышение культурного уровня народа

Укрепление марксизма-ленинизма как идейной базы жизни общества

Итоги :

Ликвидация неграмотности

Обязательное семилетнее обучение

Открытие 20 тыс. школ

Внедрение марксистских идей в систему обучения

Репрессии в отношении неугодных педагогов и студентов.

2) Наука

Привлечение старой интеллигенции, не поддерживающей большевиков, но видевшие свой долг в работе для страны: Н. Жуковский (авиатор), В. Вернадский (биохимик), Н. Зелинский (химик), К. Циолковский (основатель космонавтики), И. Павлов (физиолог), К. Тимирязев (ботаник), И. Мичурин (биолог-селекционер).

Успехи в естественных науках: С. Вавилов (оптика), Н. Вавилов (генетика и селекция), С. Лебедев (изготовление синтетического каучука), И. Курчатов (исследования атомного ядра), П. Капица (физика низких температур и сильных магнитных полей), П. Флоренский (математика), А. Чижевский (историометрия, гелиобиология).

В 30-е гг. Сталин заявил, что все науки носят политический характер. Начались гонения на генетику, социологию, психоанализ, что привело к свертыванию их разработок в СССР. Историю стали использовать в целях воспитания народа, развивая идеи советского патриотизма.

Осенью 1922 г. из России было выслано 160 крупнейших ученых, философов, историков, экономистов, не разделявших идеологические установки большевизма. Господство большевистской идеологии утверждалось также в антицерковной пропаганде, разрушении храмов, разграблении имущества церкви. Патриарх Тихон, избранный в ноябре 1917 г. Поместным собором, был арестован. Репрессированы ученые-аграрники Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов, философ П. А. Флоренский, крупнейший биолог-генетик Н. М. Вавилов, писатели О. Э. Мандельштам, А. Б. Бабель, Б. А. Пильняк, актер и режиссер В. Э. Мейерхольд и многие другие. Арестованы авиаконструкторы А. Н. Туполев, Н. Н. Поликарпов, физик Л. Д. Ландау, один из создателей аэродинамического института С. П. Королев и др. Последние работали в т.н. «шарашках » (конструкторские бюро и лаборатории в местах заключения).

Главным ориентиром в общественно-политических исследованиях стал вышедший в 1938 г. «Краткий курс истории ВКП(б )» под редакцией И. В. Сталина.

3) Литература

Часть деятелей культуры оказалась в эмиграции: И. Бунин, А. Куприн, К. Бальмонт, (среди не литераторов: М. Шагал, И. Репин, С. Прокофьев, С. Рахманинов, Ф. Шаляпин и т.д.)

Остались на родине А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Пришвин, Н. Гумилев.

В литературе и искусстве внедрялся метод «социалистического реализма » (изображение действительности не такой, какая она есть, а такой, какой она должна быть с точки зрения интересов борьбы за социализм), прославление партии, ее вождей, героики революции. Среди писателей выдвинулись А. Н. Толстой («Петр Первый»), А. Т. Твардовский.

Развивается жанр сатиры (И. Ильф и Е. Петров «Золотой теленок», «12 стульев»), появляются романы и повести о революции и Гражданской войне (М. А. Шолохов («Тихий Дон»), А. А. Фадеев (Разгром), М. Зощенко, Д. Фурманов («Чапаев»), И. Бабель («Конармия»), К. Тренев («Любовь Яровая»).

Творческие объединения 20-х гг.: Пролеткульт (выступало за создание особой пролетарской культуры, воспринимали наследие прошлого как ненужный хлам), РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), МАПП (Московская ассоциация пролетарских писателей)

1932 - создание Союза писателей .

4) Живопись

Создание Ассоциации художников революции (АХР), развившей традиции передвижников.

Тему революции и Гражданской войны развивали А. Дейнека, М. Греков, Б. Иогансон

Работу продолжали К. Петров-Водкин, Б. Кустодиев, П. Филонов, К. Малевич, М. Нестеров, П. Кончаловский и др.

К. Петров-Водкин («Купание красного коня», «1918 год в Петрограде», «Смерть комиссара»)

К. Юон («Новая планета»)

Ю. Пименов («Даешь тяжелую индустрию!»)

М. Греков («Тачанка»)

5) Музыка

Крупнейшими явлениями в музыкальной жизни стали произведения С. С. Прокофьева (музыка к кинофильму «Александр Невский»), А. И. Хачатуряна (музыка к кинофильму «Маскарад»), Д. Д. Шостаковича (опера «Леди Макбет Мценского уезда», запрещена в 1936 г.). Широкую популярность приобрели песни И. Дунаевского, А. Александрова, В. Соловьева-Седого.

6) Кинематограф.

Значительный шаг в своем развитии сделала кинематография: фильмы «Чапаев» С. и Г. Васильевых, «Броненосец «Потемкин», «Александр Невский», «Иван Грозный» С. Эйзенштейна, комедии Г. Александрова «Веселые ребята», «Цирк», фильм М. Ромма «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», И. Пырьева «Свинарка и пастух».

Известными становятся десятки актеров (среди них М. Жаров, М. Ладынина, Л. Орлова, Н. Крючков, В. Зельдин, Н. Черкасов)

7) Скульптура.

Наиболее выдающимся скульптурным произведением 1930-х гг. стал монумент В. Мухиной «Рабочий и колхозница».

Н. Андреев - Обелиск советской Конституции в Москве

Л. Шервуд - Памятник А. Радищеву

С. Меркуров - памятники К. Тимирязеву и Ф. Достоевскому

8) Архитектура

Поиск новых форм и стилей: конструктивизм (строгие, логичные линии зданий, в которых чувствует конструкция)

В Ленинграде - А. Гегело (Дворец культуры им. Горького, Большой дом (здание НКВД).

В Москве - братья Веснины (проект Дворец труда, Дворец культуры им. Лихачева, здание газеты «Ленинградская правда»), С. Мельников (Дом культуры им. Русакова), Алабян и Симбирцев (Театр Красной Армии, сверху напоминает пятиконечную звезду)

Б. Иофан - жилой Дом на Набережной (есть одноименный роман Ю. Трифонова о сталинских репрессиях)

9) Большевики и церковь

В 20-е гг. начинается изъятие церковных ценностей, террор против священнослужителей.

Для пропаганды атеизма был создан «Союз безбожников».

Политика в области культуры в 1920-е и в 1930-е гг.

Общее:

Признание ликвидации неграмотности, развитие школы и образования, формирование новой советской интеллигенции важнейшими политическими задачами (концепция культурной революции)

Признание культуры и искусства важным средством воспитания масс в Коммунистическом духе (культура как часть общепартийного дела)

Стремление партии и Советского государства поставить культуру под строгий контроль

Выдвижение на первый план при оценке произведений искусства и культуры принципа партийности.

| 1920-е | 1930-е |

| - В школьном образовании - простор для экспериментов и инноваций (безоценочное обучение, бригадный метод и пр.) - Возможность развития различных художественных стилей и направлений в искусстве - Существование различных творческих организаций и объединений - Поддержка государством пролетарского искусства, организаций, построенных на его принципах, отделение от них так называемых сочувствующих, попутчиков и пр. | - В школьном образовании - восстановление традиционных форм обучения, осуждение экспериментов как перегиба. - Утверждение социалистического реализма как единственного официального художественного метода в искусстве - Создание единых творческих организаций - Создание единых творческих организаций, куда принимались все работники искусства, разделяющие платформу советской власти |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Список использованной литературы

1. Объективные, субъективные предпосылки изменений духовной жизни общества

Историю русской культуры советской эпохи необходимо рассматривать с учетом реальных противоречий общественной жизни тех лет, в преемственной связи и сопоставлении с серебряным веком. Следует при этом учитывать, что в советский период в обществе противостояли две культуры: официальная, советская культура, основанная на партийной идеологической платформе, воспевающая достижения новой общественной системы, и традиционная русская культура, опиравшаяся на многовековые духовные устои нашего общества, исповедующая общечеловеческие ценности. Нельзя сбрасывать со счетов и культуру русского зарубежья, наследницу серебряного века.

Ниспровержение большевиками в октябре 1917 г. культурных вех серебряного века, по существу было ниспровержением России в ее традиционном и историческом понимании. Трагические плоды большевистского социального эксперимента мы пожинаем до сих пор. М. Горький в марте 1918 г. писал в газете «Новая жизнь»: «Наша революция дала полный простор всем дурным и зверским инстинктам, накопившимся под свинцовой крышей монархии..., она отбросила в сторону от себя все интеллектуальные силы демократии, всю моральную энергию страны».

В условиях однопартийной системы атмосфера внутри партии проецировалась (непосредственно или опосредованно) на атмосферу всего общества; это касалось и уровня его культуры и интеллектуальности. Процессы, шедшие в партии, привели к снижению интеллектуального и нравственного уровня партии в соответствии с ее утопическими программными целями. Однако это партийное «проседание» влекло за собой и «проседание» всего духовного потенциала общества. Деформации, происходившие в партии, нельзя рассматривать вне контекста общества, его культуры.

После победы Октябрьской революции В.И. Ленин выдвинул широкую программу культурных преобразований в советской России. В 1923 г. в статье «О кооперации» он впервые ввел в марксизм понятие «культурной революции», рассматривая ее составной частью социалистического строительства. «Для нас, - писал Ленин, - достаточно теперь этой культурной революции, чтобы оказаться вполне социалистической страной».

При этом проблемы культуры предполагалось решить печально знаменитым методом «кавалерийской атаки». Ленин считал, что Россия сможет за одно-два десятилетия достигнуть культурного уровня «цивилизованного государства Европы», обеспечить «образовательный и культурный подъем массы населения».

Ленинскому подходу к решению задач культурных преобразований в советской России были присущи противоречивость и двойные стандарты. Так, стремясь быстрее устранить культурную отсталость страны, Ленин неоднократно подчеркивал важность использования прогрессивного зарубежного опыта в развитии культуры. «Теперь капитализм, - писал он, - поднял много и много выше культуру вообще, культуру масс в частности». Поэтому Ленин призывал «черпать обеими руками хорошее из-за границы», «взять все то, что есть в капитализме ценного, взять себе всю науку и культуру».

Но эти ленинские призывы носили пропагандистский характер, ибо их практическое осуществление вошло бы в противоречие с ленинской классовой теорией «двух культур».

Преобразования в экономике страны, проводившиеся в годы первых пятилеток, создали объективную необходимость в повышении культурного и образовательного уровня широких народных масс, в подготовке квалифицированных кадров для всех сфер народного хозяйства. Для решения новых экономических задач необходимо было осваивать достижения научно-технической мысли.

Огромное значение приобретали в связи с этим проблемы использования в процессе индустриализации страны опыта старых специалистов, а также формирования новой отечественной интеллигенции. В связи с этим объективно возросло значение тех областей художественной культуры, которые непосредственно связаны с повышением творческой активности масс, пробуждением их трудового энтузиазма. Таким образом, потребности экономики выдвигали вперед задачу осуществления самой широкой программы культурных преобразований.

В качестве одной из важнейших задач культурной революции в партийных документах того времени рассматривалось формирование советской интеллигенции.

Вместе с тем с начала 1930-х годов в трактовке идеи «культурной революции» наметилось дальнейшее упрощение ее принципов. Само понятие «культурная революция» стало отождествляться с решением лишь отдельных актуальных задач культурного строительства - ликвидацией неграмотности, ростом числа школ, подготовкой кадров. Предельное сужение задач культурной революции вытекало из выступлений Сталина, который в разные годы по-разному интерпретировал само это понятие.

Разумеется, без всеобщего начального образования победа «культурной революции» была бы невозможна. Но сводить ее к азам грамотности, к тому, чему до революции учили в церковноприходских школах, было по меньшей мере глупо. А поскольку уже в конце 1920-х годов высказывания Сталина стали носить обязательный характер, культурная революция в стране пошла по самому простому и вульгарному пути.

Большой вред делу преодоления культурной отсталости страны, научно-технического перевооружения промышленности, преобразования социально-культурной сферы жизни общества нанесла репрессивная политика в отношении старой интеллигенции. При всей своей малочисленности она обладала значительным потенциалом профессиональной и духовной культуры, который в годы первых пятилеток явно был недооценен. Все это вскорости привело к снижению интеллектуального уровня общества.

В результате такой утилитарной культурной политики в годы сталинизма культурные преобразования в СССР сводились к достижению урезанной культурности и ограниченной образованности. Достаточно сказать, что к 1939 г. 90% населения страны имели образование не выше начального, семилетнее образование имели 8% рабочих и около 2% крестьян.

Центром научной мысли стала Академия наук СССР, по всей стране были созданы ее филиалы и научно-исследовательские институты. В 30-е годы возникли академии наук в союзных республиках.

К концу 30-х годов в СССР было около 1800 научно-исследовательских учреждений. Число научных работников превысило 98 тыс. А ведь в 1914 г. в России имелось всего 289 научных учреждений и только 10 тыс. научных работников.

Советские ученые в 20-х и 30-х годах достигли больших успехов в развитии многих отраслей науки. И.П. Павлов обогатил мировую науку ценными исследованиями в области изучения высшей нервной деятельности человека и животных. К.Э. Циолковский разработал теорию ракетного движения, которая лежит в основе современной ракетной авиации и космических полетов. Его труды («Космическая ракета», 1927, «Космические ракетные поезда», 1929, «Реактивный аэроплан», 1930) завоевали приоритет СССР в разработке теоретических проблем освоения космоса. В 1930 г. построен первый в мире реактивный двигатель, работавший на бензине и сжатом воздухе, сконструированный Ф.А. Цандером.

Труды Тимирязева по физиологии растений стали новым этапом в развитии дарвинизма. И.В. Мичурин доказал возможность управлять развитием растительных организмов. Исследования Н.Е. Жуковского, С.А. Чаплыгина, открывших закон образования подъемной силы крыла, лежат в основе развития современной авиации. На основе научных изысканий академика С.В. Лебедева, трудов А.Е. Фаворского, Б.В. Бызова и др. в Советском Союзе впервые в мире было организовано массовое производство синтетического каучука и этилового спирта. Благодаря выдающимся научным открытиям советских физиков в СССР уже в 30-х годах впервые в мире были внедрены в жизнь принципы радиолокации. Д.В. Скобельцын разработал метод обнаружения космических лучей. Труды академика А.Ф. Иоффе заложили основы современной физики полупроводников, играющих первостепенную роль в техническом прогрессе. Советские ученые в 30-х годах внесли большой вклад в изучение атомного ядра: Д.В. Иваненко выдвинул теорию строения атомного ядра из протонов и нейтронов. Н.Н. Семенов успешно работал над проблемами теории цепных реакций. Группа геологов под руководством академика И.М. Губкина обнаружила богатейшие залежи нефти между Волгой и Уралом. Ученые сделали ряд крупных географических открытий, в особенности в изучении Крайнего Севера. Большую услугу науке оказал длившийся 274 дня дрейф на льдине в районе Северного полюса, осуществленный в 1937 г. И.Д. Папаниным, Э.Т. Кренкелем, П.П. Шершовым и Е.К. Федоровым.

Более скромными были достижения общественных наук, в основном служивших целям идеологического обоснования партийной политики. Стремление партийно-государственного руководства к обеспечению духовного сплочения народа вокруг задач модернизации общества в условиях крайней слабости материального стимулирования обусловило возрастание идеологического фактора.

Возрастает роль исторического образования, исторических исследований, безусловно, сориентированных в требуемом направлении. Тем не менее по сравнению с 20-ми годами, характеризовавшимися вульгарно-классовым, во многом космополитическим отношением к истории (школа М.Н. Покровского и др.) для приумножения исторических знаний создается более благоприятная атмосфера. В 1934 г. восстанавливается преподавание в университетах истории, создается Историко-археографический институт, в 1933 г. - Историческая комиссия, в 1936 г. в связи с ликвидацией Коммунистической академии и передачей ее учреждений и институтов в Академию наук был образован Институт истории АН СССР. В 30-е годы развертывается преподавание истории в средней и высшей школе.

В 1929 г. была основана Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук с 12 институтами.

Серьезнейшим достижением науки было введение стандартов, чему способствовал переход на метрическую систему. Был создан общесоюзный Комитет по стандартизации. По числу утвержденных стандартов СССР к 1928 г. обогнал ряд капиталистических государств, уступая лишь США, Англии и Германии.

духовный культурный революция наука

3. Перестройка системы образования, литературы и искусства. Итоги культурной революции

Деятельность общества по обучению грамоте приняла огромный размах. Комсомол организовал в годы первой пятилетки всесоюзный культпоход в деревню с целью ликвидации неграмотности. Развернулось всенародное движение за грамотность.

Если в процессе переписи населения в 1920 г. было выявлено 54 млн неграмотных, то по переписи 1926 г. грамотность населения уже составила 51,5%, в том числе по РСФСР - 55%. Грамотность городского населения составила 76,3%, сельского - 45,2%. Наряду с ликвидацией неграмотности решались и пропагандистские задачи закрепления в массах коммунистической идеологии.

Трудящиеся по собственной инициативе строили школьные здания (особенно в деревне), приобретали для них оборудование. Колхозники засевали сверх плана земельные участки (культ-гектары), урожай с которых шел в фонд всеобщего обучения.

Массовой формой подготовки кадров рабочих в 1921-1925 гг. стали школы ФЗУ. Не менее 3/4 учащихся этих школ были детьми рабочих. Кадры низшего и среднего технического и административного персонала (мастера, бригадиры, механики) готовились в техникумах, специальных профессиональных школах, краткосрочных курсах.

В 1918 г. была отменена плата за обучение в вузах, установлены денежные стипендии для нуждающихся студентов.

В 1919 г. при институтах и университетах были созданы рабочие факультеты, на которых малообразованные рабочие и крестьяне за три года подготавливались к поступлению в вузы. Количество вузов быстро росло.

Миллионы рабочих и крестьян и их дети теперь учились в техникумах, институтах, университетах, становились техниками, инженерами, агрономами, педагогами, врачами, учеными.

В области высшего образования правительство проводило классовую политику, создавало благоприятные условия для поступления в вузы рабочих и крестьян. Также принимались меры по коренному изменению программ обучения в вузах и университетах, удалению из университетов нелояльных к власти профессоров и преподавателей. Это вызывало серьезные конфликты, забастовки, протесты в студенческой и преподавательской среде. В начале 20-х годов в качестве обязательных предметов были введены исторический материализм, история пролетарской революции, история Советского государства и права, экономическая политика диктатуры пролетариата. Но положение с профессурой было довольно тяжелым, преподавателей катастрофически не хватало. Тем более что за рубежом оказалось от двух до трех миллионов человек.

Противоречия экономики и политики, сложность общественных процессов периода НЭПа нашли яркое отражение в произведениях литературы, искусства, архитектуры и театра. Протест значительной части интеллигенции против Октябрьской революции, уход в изгнание многих деятелей культуры не остановил развитие искусства, толчок которому был дан в начале века.

Инакомыслие этого времени многоаспектно, его социальная база сложнее: здесь и культура «серебряного века», и часть дореволюционной и новой интеллигенции.

Русская художественная культура инакомыслия находилась в полном расцвете: А. Блок, А. Белый, И. Бунин, О. Мандельштам, А. Ахматова, Н. Гумилев, В. Короленко, М. Горький, В. Кандинский, М. Шагал, С. Рахманинов, Ф. Шаляпин, И. Стравинский... Одни сразу поняли, что в новых условиях культурная традиция России будет либо распята, либо подчинена (И. Бунин «Окаянные дни»), другие пытались слушать «музыку революции», обрекая себя на трагедию скорой гибели без «воздуха жизни».

Продолжают существовать и появляются новые творческие объединения и группы, экспериментирующие на путях, порой далеких от реализма.

Наличие этих модернистских групп и теорий никоим образом не ущемляло и не препятствовало и поискам искусства, стоящего на противоположных эстетических позициях - реалистического живописания социальных аспектов жизненных реалий.

Со второй половины 20-х годов массовый поток литературных произведений стал терять своеобразие, наполняться одинаковыми штампами, сюжетными схемами, круг тем ограничивался. Появились произведения, в которых описывались картины бытового разложения интеллигенции и молодежи под воздействием НЭПа: С. Семенов «Наталья Таркова» (в 2 томах, 1925-1927); Ю. Либединский «Рождение героя» (1929), А. Богданов «Первая девушка» (1928), И. Бражин «Прыжок» (1928). Наконец, широкое распространение в первой половине 20-х годов получили сатирические романы, построенные на авантюрно-приключенческих, социально-утопических сюжетах: В. Катаев «Остров Эрендорф» (1924), «Растратчики» (1926), Б. Лавренев «Крушение республики Итиль» (1925), А. Толстой «Похождения Невзорова, или Ибикус» (1924), А. Платонов «Город Градов» (1927), рассказы М. Зощенко.

Во второй половине 20-х годов интенсивно развивается новеллистика («Древний путь», 1927, А. Толстого; «Тайное тайных», 1927, Bс. Иванова; «Трансвааль», 1926, Федина; «Необыкновенные рассказы о мужиках», 1928, Леонова). Рассказами и повестями заявили о себе И. Катаев (1902-1939): «Сердце» (1926), «Молоко» (1930); А.П. Платонов (1899-1951): «Епифанские шлюзы» (1927).

В поэзии второй половины 20-х годов выделяются поэмы В.В. Маяковского, С.А. Есенина, Э.Г. Багрицкого (1895-1934), Н.А. Асеева (1889-1963), Б.Л. Пастернака, И.Л. Сельвинского (1899-1968).

Пережитки капитализма в сознании людей - характерные мишени сатиры 20-х годов, наиболее значительные достижения которой связаны с именами Маяковского (стихи «Столб», «Подлиза» и др., пьесы - «Клоп», 1928, «Баня», 1929), М. М. Зощенко (1895-1958) (сборники рассказов «Разнотык», 1923, «Уважаемые граждане», 1926, и др.), И.А. Ильфа (1897-1937) и Е. П. Петрова (1903-1942) (роман «Двенадцать стульев», 1928), А.И. Безыменского (1898-1973) (пьеса «Выстрел», 1930).

В эти годы как в рамках господствующего строя течения («социалистического реализма»), так и вне его (многие произведения второго типа стали известны намного позже) создаются значительные произведения: «Тихий Дон» и первая часть «Поднятой целины» М.А. Шолохова, «Мастер и Маргарита» М.Н. Булгакова, стихотворения А.А. Ахматовой, П.Н. Васильева, Н.А. Клюева, М.И. Цветаевой, романы и повести А.М. Горького, А.Н. Толстого, Н.А. Островского.

В центре внимания литературы 30-х годов находится новый человек, выросший в условиях советской действительности.

Образ молодого коммуниста, беззаветно отдающего свои силы и жизнь делу революции, был создан в романе Н.А. Островского (1904-1936) «Как закалялась сталь» (1932-1934) - ярком человеческом документе, обладающем огромной силой воздействия. А.С. Макаренко (1888-1939) в «Педагогической поэме» показал трудовое перевоспитание беспризорных, впервые ощутивших свою ответственность за общее дело.

20-30-е годы - период расцвета советской детской литературы. Ее большими достижениями стали сказки и стихи К.И. Чуковского (1882-1969) и С.Я. Маршака (1887-1964).

Не стояло на месте и театральное искусство. По декрету Совнаркома (1917) театры передавались в ведение Народного комиссариата просвещения. В 1919 г. принят подписанный В.И. Лениным Декрет СНК об объединении театрального дела, провозгласивший национализацию театра.

Старейшие русские театры сделали первые шаги к сближению с новым, рабочим зрителем, переосмысливая классику - трактуя ее в некоторых случаях в плане «созвучия революции».

На развитие театра этого времени огромное воздействие оказала деятельность целой плеяды талантливых режиссеров: К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова, А.Я. Таирова, А.Д. Попова, К.А. Марджанишвили, Г.П. Юра.

В 30-х годах были достигнуты первые удачи в создании советской оперы: «Тихий Дон» И.И. Дзержинского (1935), «В бурю» Т.Н. Хренникова (1939, вторая редакция 1952) «Семен Котко» С. Прокофьева (1939).

В развитие камерной вокальной и инструментальной музыки внесли вклад А.Н. Александров, Н.Я. Мясковский, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, Ю.А. Шапорин, В.Я. Шебалин, Д.Д. Шостакович, Б.Н. Чайковский, Б.И. Тищенко, В.А. Гаврилин и др.

Коренное обновление испытал советский балет. Следуя традициям Чайковского, Глазунова, Стравинского, в этом жанре советские композиторы утвердили значение музыки как важнейшего, определяющего элемента хореографической драматургии. Горский, руководивший труппой Большого театра до 1922 г., ставил классику («Щелкунчик», 1919) и новые спектакли («Стенька Разин» А.К. Глазунова, 1918; «Вечно живые цветы» на музыку Б.Ф. Асафьева, 1922, и др.).

В изобразительном искусстве в этот период продолжали свои поиски художники многочисленных направлений, школ и группировок, возникших еще в конце XIX в., в порубежную эпоху.

Институт художественной культуры (ИНХУК) в Москве находился под значительным влиянием идей В. Кандинского. Эти два объединения сближали поиски совершенной пластической формы, отвечающей возвышенной духовной идее, стремления теоретически осмыслить художественную практику, постичь ее законы и логику. В обоих институтах велась большая работа как художниками, так и искусствоведами.

Художники В.М. Конашевич, Б.М. Кустодиев, В.В. Лебедев и др. принимали активное участие в работе над иллюстрацией массовой народной библиотеки. Над портретами деятелей революции и творческой интеллигенции работали Н.А. Андреев, Г.С. Верейский, Б.М. Кустодиев, П.Я. Павликов. В пейзажной графике А.И. Кравченко, Н.И. Пискарева, В.Д. Фалилеева преобладали ассоциативные формы-мотивы бушующих стихий. Реже создавались конкретные образы: ксилография «Броневик» Н.Н. Купреянова, линогравюра «Революционные войска» В.Д. Фалилеева.

список использованной литературы

1. Актуальные проблемы культуры XX века. М.: Наука, 2013. - 286 с.

2. Галин С.А. Отечественная культура XX века. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 479 с.

3. Георгиева Т.С. Русская культура: история и современность. М.: Юрайт, 2012. - 576 с.

4. Межуев В.Н. Актуальные проблемы теории культуры. М.: Мысль, 2013. - 364 с.

5. Синявский А.Д. Очерки русской культуры. М.: Прогресс, 2012. - 426 с.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Создание курса "трех красных знамен" на основе идеологии маоизма. Краткая биография Мао Цзэдуна. Проведение театральной реформы, бесчинства хунвейбинов и репрессии интеллигенции. Ущемление экономических интересов трудящихся. Итоги "культурной революции".

курсовая работа , добавлен 22.11.2012

Рассмотрение предпосылок проведения "культурной революции" в Китае. Политика Мао Цзэдуна; движение "хунвейбинов". Усиление власти "прагматиков" и ослабление позиций Мао. Изучение социально-экономической и политической сущности "культурной революции".

дипломная работа , добавлен 06.10.2014

История образования Советского Союза. Сущность введенного В.И. Лениным термина "культурная революция". Претворение в жизнь марксистско-ленинского учения о переделке человека. Основные задачи культурной революции. Особенности развития литературы.

презентация , добавлен 12.05.2015

События отечественной истории середины XIV века. Иван Грозный и укрепление централизованного государства. Реформы и опричнина. Достижения и противоречия в культурной жизни страны в 1920-1930-е годы. Различия в творческих позициях деятелей культуры.

контрольная работа , добавлен 16.06.2010

Анализ хронологических рамок, задач культурной революции и способов их реализации. Характеристика сущности авторитарно-бюрократического стиля руководства партии в области науки и искусства. Изучение понятия "Русского зарубежья", его основных центров.

контрольная работа , добавлен 28.04.2010

Октябрьская социалистическая революция как закономерный результат развития мирового исторического процесса, ее объективные и субъективные предпосылки и необходимость. Ленинский план перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической.

реферат , добавлен 25.11.2009

Культурное строительство Беларуси после октября 1917 года. Создание системы образования и высшей школы Советской Беларуси. Достижение и противоречие национальной культурной политики в 1920-1940 гг. Разнообразные феномены социальной жизни общества.

реферат , добавлен 15.03.2014

Сущность культурной революции и ее место в развитии социалистических идей и преобразовании общества. Авторитарно-бюрократический стиль руководства партии в области науки, искусства и культуры. Понятие русского зарубежья, русская литература в эмиграции.

контрольная работа , добавлен 28.11.2009

Причины глубокого кризиса культуры в 90-е годы ХХ века. Новые тенденции культурной жизни в период перестройки. Школьная реформа 1980-90 гг. Проявления кризиса фундаментальной и прикладной науки. Художественная и духовная жизнь страны в 80-90-е годы.

реферат , добавлен 28.04.2010

Формирование нового типа культуры как часть строительства социалистического общества, увеличение доли выходцев из пролетарских классов в социальном составе интеллигенции. "Культурная революция" в России. Нравственность в русле решения задач коммунизма.

Культурная революция в СССР в годы

Главнооой целью культурных преобразованиоой, проводившихся большевиками в 1920–1930 х гг., было подчинение науки и искусства марксистскооой идеологии. Огромным делом для России была ликвидация безграмотности (ликбез). Создана государственная единая система народного образования, возникла советская школа нескольких ступенеоой. В 1 оой пятилетке было введено обязательное четырехлетнее, а во 2 оой пятилетке – семилетнее образование. Открывались вузы и техникумы, деоойствовали рабфаки (факультеты для подготовки рабочих к поступлению в высшие и средние учебные заведения). Обучение носило идеологизированныоой характер. Сформировалась новая, советская интеллигенция, к старооой же интеллигенции власть большевиков относилась с подозрением.

В литературе и искусстве внедрялся метод «социалистического реализма», прославление партии, ее вождеоой, героики революции. Среди писателеоой выдвинулись А. Н. Толстооой, М. А. Шолохов, А. А. Фадеев, А. Т. Твардовскиоой. Крупнеоойшими явлениями в музыкальнооой жизни стали произведения С. С. Прокофьева (музыка к кинофильму «Александр Невскиоой»), А. И. Хачатуряна (музыка к кинофильму «Маскарад»), Д. Д. Шостаковича (опера «Леди Макбет Мценского уезда», запрещена в 1936 г. за формализм). Широкую популярность приобрели песни И. Дунаевского, А. Александрова, В. Соловьева-Седого. Значительныоой шаг в своем развитии сделала кинематография. Наиболее выдающимся скульптурным произведением 1930 х гг. стал монумент В. Мухинооой «Рабочиоой и колхозница». Через различные творческие союзы государство направляло и контролировало всю деятельность творческооой интеллигенции.

В качестве единственного художественного метода признавался социалистическиоой реализм, принципы которого впервые были сформулированы в «Уставе Союза писателеоой СССР» (1934). Главным постулатом соцреализма стала партиоойность, социалистическая идеоойность. Эстетическое понятие «реализм» было волюнтаристски соединено с политическим определением «социалистическиоой», что на практике вело к подчинению литературы и искусства принципам идеологии и политики, к выхолащиванию самого содержания искусства.Соцреализм являлся универсальным методом, предписанным, помимо литературы, музыке, кино, изобразительному искусству и даже балету. Под его флагом прошла целая эпоха в отечественнооой культуре. Многие художники, чье творчество не укладывалось в прокрустово ложе соцреализма, в лучшем случае отлучались от литературы и искусства, в худшем подвергались репрессиям (Мандельштам, Меоойерхольд, Пильняк, Бабель, Хармс, Павел Васильев и др.). Социалистическиоой реализм

В 1918 году началось осуществление ленинского плана монументальнооой пропаганды. В соответствии с этим планом были убраны памятники, не представлявшие, по мнению новооой власти, историческооой и художественнооой ценности, например памятники Александру III в Петербурге и генералу Скобелеву в Москве. В то же время стали создаваться памятники (бюсты, фигуры, стелы, памятные доски) героям революции, общественным деятелям, писателям, художникам. Новые памятники должны были сделать изобразительно наглядными идеи социализма. К работе были привлечены как известные мастера (С.Т.Коненков, Н.А.Андреев), так и молодые скульпторы разных школ и направлениоой вплоть до студентов художественных училищ. Всего в годы в Москве было установлено 25 памятников, в Петрограде 15. Многие памятники не сохранились в основном потому, что были исполнены во временных материалах (гипс, бетон, дерево). Скульптура

В Петрограде в годах создается памятник «Борцам революции» - Марсово поле. Проект архитектора Л.В. Руднева.

Обелиск в честь первооой Советскооой Конституции в Москве. Бетон гг. Не сохранился. Архитектор Д. Н. Осипов.

Скульптурная группа "Рабочиоой и колхозница". Они держат в вытянутых вверх руках серп и молот, составляющие герб Советского Союза. Автор этого произведения - В.И.Мухина, крупнеоойшиоой скульптор этооой эпохи, одна из самых знаменитых женщин страны.

Архитектура Ведущим направлением в архитектуре х годов стал конструктивизм, которыоой стремился использовать новую технику для создания простых, логичных, функционально оправданных форм, целесообразных конструкциоой. Характерные для конструктивизма приемы - это совмещение цельных плоскостеоой с большими застекленными поверхностями, сочетание разных по композиции объемов. Советскиоой конструктивизм представлен в творчестве В.Е.Татлина. Он пытался использовать самые разнообразные материалы для строительства своих технических конструкциоой, включая проволоку, стекло и листы металла. О размахе клубного строительства можно судить по тому, что только в годах в стране было возведено 480 клубов, в том числе 66 в Москве. Целыоой ряд оригинальных по архитектуре клубов построено в этот период по проектам архитектора К.С.Мельникова в Москве и Подмосковье.

Клуб имени Русакова в Сокольниках (гг.)

Дворец культуры имени Лихачева, созданныоой по проекту крупнеоойших советских мастеров братьев Л.А., В.А., А.А.Весниных в годах.

Живопись и графика В 20-е годы самым мобильным, оперативным и распространенным видом изобразительного искусства была графика: журнальныоой и газетныоой рисунок, плакат. Они быстрее всего откликались на события времени в силу своеоой лаконичности, доходчивости. В эти годы развивались два типа плаката героическиоой и сатирическиоой, наиболее яркими представителями которых были Моор и Дени. Моору (Д.С. Орлову) принадлежат политические плакаты, ставшие классикооой советскооой графики "Ты записался добровольцем?" (1920), "Помоги!" (). Плакаты Дени (В.Н.Денисова) построены по другому принципу. Они сатиричны, сопровождаются стихотворными текстами, в них заметно влияние народного лубка. Дени широко использует и прием портрета-шаржа. Он автор таких известных плакатов, как "Или смерть капиталу, или смерть под пятооой капитала" (1919), "Кулак- мироед" (1921).

Моор (Д.С. Орлов) "Ты записался добровольцем?" (1920), "Помоги!" ().

Дени (В.Н.Денисов) "Или смерть капиталу, или смерть под пятооой капитала" (1919), "Кулак-мироед" (1921).

В послереволюционные годы появляется совершенно новаторская форма агитационного искусства - "Окна РОСТА" (россиоойского телеграфного агентства), в которых особую роль играли М.М.Черемных, В.В.Маяковскиоой, Моор. Плакаты, сопровождаемые острым текстом, откликались на самые злободневные вопросы: призывали к обороне страны, клеооймили дезертиров, агитировали за новое в быту. Они расклеивались в витринах или окнах магазинов, в клубах, на вокзалах. "Окна РОСТА" оказали большое влияние на графику времени Великооой Отечественнооой вооойны гг.

Кроме графики, в е годы развиваются и основные формы живописи. В изобразительном искусстве в эти годы существовали разные направления. Не только продолжало развиваться, но и переживало истинныоой расцвет искусство русского авангарда. Время революционных преобразованиоой влекло художников к новым творческим экспериментам. В России получили распространение такие авангардистские направления, как кубизм, футуризм, абстракционизм. Крупнеоойшие представители русского авангарда - М.3. Шагал, Н.С. Гончарова, К.С. Малевич, В.В. Кандинскиоой, М.Ф. Ларионов, А.В. Лентулов, П.Н. Филонов. Авангардисты нетерпимо относились к представителям классического искусства, считали себя революционными художниками, создающими новое пролетарское искусство. Они держали в своих руках многие печатные органы и выставочные помещения.