Особенности развития восприятия у детей с зпр. Особенности восприятия у детей с зпр. Восприятие у детей с ЗПР

Ключевые слова

ДЕТИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ / РАЗВИТИЕ ОЩУЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ / ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ ЯВЛЕНИЙ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / / DEVELOPMENT OF THE TIME FEELING / FORECASTING OF THE SURROUNDING PHENOMENA AND PLANNING OF ACTIVITIESАннотация научной статьи по психологическим наукам, автор научной работы - Симановский Андрей Эдгарович, Вачеян Лариса Александровна

Статья посвящена одной из актуальных тем коррекционной психологии развитию восприятия времени детьми с задержкой психического развития. Авторами высказывается гипотеза о необходимости формировать временные представления в процессе прогнозирования природных и социальных событий и планирования своих действий. Вводится понятие «ощущение времени», которое позволяет человеку осуществлять осознание и квантификацию своей деятельности на основе временных представлений. С учетом данной гипотезы было выделено шесть этапов процесса формирования ощущения времени у дошкольников с задержкой психического развития, составлена формующая программа, определено содержание работы по каждому этапу. Программа прошла апробацию в дошкольном учреждении для детей с задержкой психического развития . Статистическое сравнение экспериментальной и контрольной групп показало эффективность разработанной программы и косвенно подтвердило верность высказанной гипотезы.

Похожие темы научных работ по психологическим наукам, автор научной работы - Симановский Андрей Эдгарович, Вачеян Лариса Александровна

-

Сенсорное развитие дошкольников с ограниченными возможностями здоровья

2016 / Вачеян Лариса Александровна -

Гендерные установки у детей 6-7 лет с задержкой психического развития

2017 / Симановский Андрей Эдгарович, Коршунова Галина Игриевна -

Диагностика и коррекционно-педагогическая работа по развитию эмоциональной экспрессии дошкольников с задержкой психического развития в играх-драматизациях

2015 / Кокарева Оксана Ивановна, Автономова Таисия Павловна -

Проблемы дифференциальной диагностики и коррекции речи младших школьников с задержкой психического развития

2017 / Шамарина Е.В. -

Потенциал сенсорной комнаты в формировании эталонов цвета, формы, величины у дошкольников с задержкой психического развития

2013 / Андреева Алена Алексеевна -

Мультидисциплинарный подход к коррекционной работе с дошкольниками, имеющими задержку психического развития

2016 / Кузьмина Ольга Сергеевна, Синевич Ольга Юрьевна, Багаутдинова Наталья Валентиновна, Диких Элина Радиковна -

Использование народного фольклора в коррекции речи дошкольников с задержкой психического развития

2017 / Фуреева Елена Павловна, Малкова Татьяна Петровна, Зубкова Вера Петровна -

Интерактивные технологии как средство развития внимания у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития

2019 / Головач Людмила Александровна -

Характеристика вербального общения дошкольников с задержкой психического развития

2011 / Вольская Ольга Викторовна -

Актуальные аспекты проблемы формирования представлений о здоровом образе жизни у дошкольников с задержкой психического развития

2012 / Новикова Ирина Маратовна, Борякова Наталья Юрьевна

The article is devoted to one of hot topics of correctional psychology development of time perception by children with developmental delay . The authors present the hypothesis on necessity to create temporary representations in the course of forecasting of natural and social events and planning of the actions. The concept of time feeling is entered which allows the person to have understanding and quantification of his activities on the basis of temporary representations. On the basis of this hypothesis six stages of the process of forming the time feeling of preschool children with developmental delay have been allocated, the forming programme is constituted, the work content is determined by each stage. The programme has passed approbation in a preschool institution for children with developmental delay . Statistical comparison of experimental and control groups has shown efficiency of the developed programme and has indirectly confirmed fidelity of the stated hypothesis.

Текст научной работы на тему «Развитие восприятия времени у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития»

А. Э. Симановский, Л. А. Вачеян

Развитие восприятия времени у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития

Статья посвящена одной из актуальных тем коррекционной психологии - развитию восприятия времени детьми с задержкой психического развития. Авторами высказывается гипотеза о необходимости формировать временные представления в процессе прогнозирования природных и социальных событий и планирования своих действий. Вводится понятие «ощущение времени», которое позволяет человеку осуществлять осознание и квантификацию своей деятельности на основе временных представлений. С учетом данной гипотезы было выделено шесть этапов процесса формирования ощущения времени у дошкольников с задержкой психического развития, составлена формующая программа, определено содержание работы по каждому этапу Программа прошла апробацию в дошкольном учреждении для детей с задержкой психического развития. Статистическое сравнение экспериментальной и контрольной групп показало эффективность разработанной программы и косвенно подтвердило верность высказанной гипотезы.

Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, развитие ощущения времени, прогнозирование окружающих явлений и планирование деятельности.

A. E. Simanovsky, L. A. Vacheyan

Development of Time Perception by Preschool Age Children with Developmental Delay

The article is devoted to one of hot topics of correctional psychology - development of time perception by children with developmental delay. The authors present the hypothesis on necessity to create temporary representations in the course of forecasting of natural and social events and planning of the actions. The concept of time feeling is entered which allows the person to have understanding and quantification of his activities on the basis of temporary representations. On the basis of this hypothesis six stages of the process of forming the time feeling of preschool children with developmental delay have been allocated, the forming programme is constituted, the work content is determined by each stage. The programme has passed approbation in a preschool institution for children with developmental delay. Statistical comparison of experimental and control groups has shown efficiency of the developed programme and has indirectly confirmed fidelity of the stated hypothesis.

Keywords: children with developmental delay, development of the time feeling, forecasting of the surrounding phenomena and planning of activities.

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что время является сложной категорией для понимания детьми дошкольного возраста. У дошкольников наблюдается смешение временных рамок, временных понятий, отсутствие точного речевого обозначения категорий времени (М. И. Васильева, Н. Е. Веракса, В. В. Давыдов, И. В. Кононенко, А. М. Леушина, А. А. Люблинская, Т. А. Мусейибова, Т. Д. Рихтерман, Т. С. Шевченко, Е. В. Щербакова и др.). Наиболее сложен процесс усвоения временных понятий для детей с задержкой психического развития. Известно, что для детей данной категории характерно нарушение познавательной деятельности, что затрудняет усвоение временных понятий и отношений, отличающихся специфичностью и абстрактностью. Традиционно в дошкольном образовании акцент делается на когнитивном аспекте формирования временных эталонов - на усвоении

© Симановский А. Э., Вачеян Л. А., 2016

временных представлений. Данная работа проводится на занятиях по формированию элементарных математических представлений и занятиях по ознакомлению с окружающим миром.

Для лучшего усвоения временных категорий дети должны наблюдать за чередованием повторяющихся природных и социальных явлений и усваивать способы оценки этих временных периодов. Усвоение периодичности повторяемых явлений позволяет предсказывать их появление и планировать на этой основе собственную деятельность. Таким образом, трудности в усвоении временных отношений у таких детей приводят к проблемам не только в области понимания, но и в области саморегуляции, так как дети не в состоянии прогнозировать и планировать собственные действия.

Мы делаем акцент на последнием аспекте использования временных представлений, так как

считаем, что именно отсутствие чувства времени создает предпосылки для преобладания «полевого» поведения ребенка, неспособности его удержать заданную цель и объективно предвидеть последствия собственных действий, то есть для отсутствия необходимого для школьного обучения качества произвольности. Дети при этом не проявляют собственной волевой активности и часто становятся объектами манипулирования окружающих их взрослых или сверстников.

В качестве гипотезы данного исследования мы предположили, что при формировании временных представлений необходимо включать их в деятельность прогнозирования собственного поведения или поведения героев, с которыми ребенок может себя идентифицировать. Такой способ формирования позволит, помимо освоения временных категорий, также развивать ощущение времени, которое основано на состоянии причастности к изучаемой ситуации и представляет собой осознание и квантификацию своей деятельности и поведения на основе временных понятий. Чувство времени также должно закрепляться вместе с усвоением соответствующей временной лексики.

При этом мы учитываем, что у дошкольников еще не развита потребность в прогнозировании, на что обращает внимание Л. А. Регуш . Тем не менее, с одной стороны, ребенок в старшем дошкольном возрасте уже способен к внеситуативной познавательной активности (М. И. Лисина), а с другой - у него появляется «эмоциональное предвосхищение возможных последствий ситуации, которая может возникнуть, когда оно (действие) будет завершено» . В связи с этими особенностями психики дошкольника мы сформулировали несколько психолого-педагогических условий, необходимых для развития чувства времени:

1. Любые временные понятия и отношения необходимо «встраивать» в структуру предметного действия по прогнозированию и планированию собственных или чужих действий.

2. В процессе развития чувства времени педагог должен всегда соотносить актуальную ситуацию деятельности и ситуацию желаемого будущего (цели деятельности) для формирования эмоционально-пристрастного отношения к временному аспекту деятельности.

3. Временные параметры ситуации необходимо рассматривать как временные маркеры последовательности деятельности ребенка или героя, с которым ребенок может себя идентифици-

ровать. Это позволяет квантифицировать во времени ситуацию деятельности, осознать последовательность действий и причинно-следственные связи между разными этапами действия.

4. В процессе прогнозирования желательно максимально использовать образы воображения, опираясь на идею Л. М. Веккера, утверждавшего, что воображение дает возможность объединить симультанные образы, возникающие в процессе восприятия, во временную последовательность. Это позволяет сделать вероятностный прогноз ситуации, необходимый для эффективной регуляции деятельности, осуществления процессов выбора. И именно оно (воображение) способствует тому, что у человека формируются инвариантные представления о психическом пространстве и времени .

Работа по развитию чувства времени может проводиться как составная часть любого коррек-ционного занятия. Процесс коррекционного обучения следует организовывать так, чтобы неоднократно возвращаться к уже изученным темам, систематически закрепляя пройденное на различном речевом материале.

Развитие чувства времени у дошкольников с ЗПР следует осуществлять в несколько этапов. При этом традиционное формирование временных представлений также присутствует в методике формирования чувства времени как когнитивное основание этого чувства. При разработке методики были использованы материалы и методики Н. Я. Семаго, И. В. Ковалец, Т. Д. Рихтерман, Е. Н. Лебеденко, Л. А. Метневой, Э. Я. Удаловой, игры и упражнения Е. И. Соколовой, Т. М. Бондаренко, И. М. Новиковой, В. Н. Бачуриной, Ю. П. Сметаниной.

Было выделено шесть этапов формирования чувства времени у дошкольника с задержкой психического развития:

1 этап. Формирование представлений о биоритмах собственного тела и ритмах окружающей среды: суточное прогнозирование.

2 этап. Развитие субъективных ощущений длительности временных интервалов, формирование временных эталонов для долгосрочного прогнозирования (прогнозирование в течение года).

3 этап. На основе прогнозирования формирование способности планировать свою деятельность во времени (постепенный переход от краткосрочных планов к долгосрочным).

4 этап. Развитие представлений об основных временных единицах и понятиях и их вербализация (временные понятия как основания кванти-фикации поведения и деятельности, необходимые для их прогнозирования).

5 этап. Развитие понимания вербальных средств, обозначающих временную последовательность, и ее отражения с помощью устной речи (дифференциация временных понятий, усвоение новой временной лексики).

6 этап. Дальнейшее совершенствование понимания и употребления, сложных логико-грамматических конструкций, выражающих временные отношения.

Для обоснования необходимости организации коррекционно-развивающего обучения восприятию времени детей с ЗПР под нашим научным руководством Ю. П. Сметаниной и

Л. И. Сорокиной было организовано эмпирическое исследование на базе МДОУ ЦРР детского сада № 73 г. Костромы, а также МДОУ № 42 «Родничок» Ярославского района Ярославской области. В начале исследования для диагностики исходного уровня развития временных понятий детям предлагалось выполнить следующие задания:

1 блок. Представления о времени суток.

2 блок. Представления о «вчера», «сегодня», «завтра».

3 блок. Представления о временах года.

4 блок. Представления о месяцах.

5 блок. Представления о днях недели.

6 блок. Понимание обратимых активных и пассивных конструкций.

Полученные результаты показали, что у детей с ЗПР не сформированы понятия, обозначающие определенные временные периоды. Дети не могут отразить с помощью имеющихся у них речевых средств категории времени. Наряду со сложностями вербального выражения временных отношений, обнаружены сложности в понимании этих отношений. Дети не только не могут исправить ошибку, допущенную экспериментатором при построении предложения, но часто не замечают ее вовсе. Дети с ЗПР не понимают логико-грамматических конструкций, выражающих временные отношения. Ни у кого из обследуемых детей с ЗПР не выявлен высокий уровень успешности. У 73,3 % обследованных детей с ЗПР зарегистрирован средний уровень и у 26,7 % - низкий уровень успешности выполнения тестовых заданий. Таким образом, полученные нами результаты в целом соответствовали

имеющимся литературным данным о низком уровне развития временных представлений у дошкольников с задержкой психического развития.

На основе разработанной концепции формирования чувства времени была создана программа «Путешествие в страну «Время». С учетом выделенных шести этапов были определены задачи программы и разработан подробный учебно-тематический план, описано содержание программы для каждого этапа. На занятиях по программе использовалось специальное оборудование: сказочный персонаж «Времясчетик»; коробка с 18 отделениями в виде домика для съемных листков календаря; игровой модуль «Часы»; игровой модуль «Части суток»; игровой модуль «Дни недели»; игровой модуль «Месяцы»; игровой модуль «Времена года»; модель «Год» в виде кольца; фишка с изображением детей; картинки с изображениями частей суток, времен года и т. д.; листы с заданиями по пройденной теме на каждого ребенка; часы-конструктор; песочные часы 1-3-5-минутные на подгруппу детей и т. д.

Разработана логическая схема построения занятий:

1 часть. Ритуал начала занятия: приветствие персонажа «Времясчетик»; определение местонахождения на модели «Год».

2 часть. Основное содержание занятия: беседа, дидактические игры, предметно-практическая деятельность, работа в тетради.

3 часть. Ритуал окончания занятия: подведение итогов занятия, прощание с «Времясчети-ком» .

Апробация программы была проведена учи-телем-дефектологом Ю. П. Сметаниной под нашим научным руководством. Базой исследования стал МДОУ ЦРР детского сада № 73 г. Костромы. В исследовании участвовали 15 мальчиков с диагнозом Б 83 6-7 лет (7 детей - экспериментальная группа и 8 - контрольная группа). Для оценки эффективности программы было организовано повторное обследование детей, принявших участие в программе. При этом с экспериментальной группой детей проводились занятия по разработанной нами программе, с детьми контрольной группы занятия проводились по обычной программе детского сада.

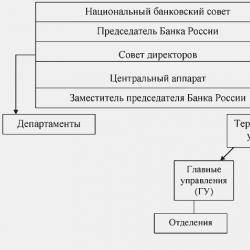

номер блока методи

1 - представления о частях суток.

2 - представления о понятиях «вчера», «сегодня», «завтра».

3 - представления о временах года.

4 - представления о месяцах.

5 - представления о днях недели.

6 - понимание обратимых активных и пассивных конструкций.

Рис 1. Результаты выполнения заданий детьми экспериментальной и контрольной групп в ходе контрольного этапа формирующего эксперимента (в баллах)

После проведенной коррекционной работы 13,3 % экспериментальной группы показали высокий уровень успешности, 36,7 % - средний уровень, низкий уровень не выявлен ни у одного ребенка (0 %).

Дети стали значительно лучше ориентироваться в частях суток и их цикличности. Уверенно определяют и называют времена года, хорошо знают их последовательность. Хуже всего оказались сформированы представления о месяцах, что вполне объяснимо: материал является сложным даже для детей с нормальным психическим развитием.

Чтобы убедиться в положительной динамике в экспериментальной группе и оценить различия между показателями контрольной и экспериментальной групп после проведения формирующего эксперимента, при обработке данных использовался статистический и-критерий Манна-Уитни. иэмп = 8, икр = 13, р = 0,05. Показатели находятся в зоне значимости, что свидетельствует о статистически значимых различиях между выборками. Таким образом, можно сделать вывод, что разработанная нами программа эффективна.

Эффективность программы, ориентированной на прогнозирование и планирование, показывает, что такой подход позволяет сформировать чувство времени и связанные с ним временные представления даже у такой сложной категории детей, как дети с задержкой психического развития. С нашей точки зрения, это является предпосылкой для формирования в дальнейшем у таких детей регулятивных и волевых качеств личности.

Библиографический список

1. Вачеян, Л. А. Коррекция восприятия времени дошкольниками с задержкой психического развития [Текст] / Л. А. Вачеян // Комплексное сопровождение образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Материалы конференции «Чтения Ушинско-го». - Ярославль: Изд-во ЯГПУ 2013. - С. 58-64.

2. Веккер, Л. М. Психика и реальность: единая теория психических процессов [Текст] / Л. М. Веккер. - М. : Смысл, 1998. - 685 с.

3. Запорожец, А. В. Неверович, Я. З. К вопросу о генезе, функции и структуре эмоциональных процессов у ребенка [Текст] / А. В. Запорожец, Я. З. Неверо-вич // Вопросы психологии. - 1974. - № 6. - С. 66.

4. Регуш, Л. А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего [Текст] / Л. А. Регуш. -СПб. : Речь, 2003. - 352 с.

Bibliograficheskij spisok

1. Vachejan, L. A. Korrekcija vosprijatija vremeni doshkol"nikami s zaderzhkoj psihicheskogo razvitija / L. A. Vachejan // Kompleksnoe soprovozhdenie obrazovanija lic s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov"ja. Materialy konferencii «Chtenija Ushinskogo». - Jaroslavl" : Izd-vo JaGPU, 2013. -S. 58-64.

2. Vekker, L. M. Psihika i real"nost": edinaja teorija psihicheskih processov / L. M. Vekker. - M. : Smysl, 1998. - 685 s.

3. Zaporozhec, A. V. Neverovich, Ja. Z. K voprosu o geneze, funkcii i strukture jemocional"nyh processov u rebenka / A. V. Zaporozhec, Ja. Z. Neverovich // Voprosy psihologii. - 1974. - № 6. - S. 66.

4. Regush, L. A. Psihologija prognozirovanija: uspehi v poznanii budushhego / L. A. Regush. - SPb. : Rech", 2003. - 352 s.

При отсуствии первичных недостатков зрения, слуха и других видов чувствительности восприятие детей с ЗПР неполноценно и не поставляет достаточной информации. Вследствие этого отмечаются недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний детей об окружающем мире.

Недостаточность и замедленность восприятия в наибольшей мере проявляются в младшем школьном возрасте, когда обнаруживаются связанные с недостатками восприятия ошибки при списывании текста, воспроизведении фигур по зрительно представленным образцам. В наибольшей мере эти недостатки проявляются при усложнении и ухудшении восприятия, когда, например, изображения демонстрируются перевернутыми или когда уменьшается их яркость и четкость.

Эти недостатки восприятия и внимания обычно и приводят к тому, что ребенок не замечает чего-то в окружающем мире, «не видит» много из того, что показывает учитель, демонстрируя наглядные пособия, картины. Поэтому демонстрация наглядного материала должна сопровождаться подробными словесными комментариями. Необходимо привлекать внимание детей к существенным деталям изображения, которые иначе могут остаться вне поля зрения учеников; всгда помнить о том, что у детей с ЗПР замедлен процесс переработки информации. Давать на это время. В условиях кратковременного восприятия объектов или явлений многие детали остаются «несхваченными», неувиденными. причем скорость восприятия становится заметно ниже при любом отклонении от нормальных условий. такое действие оказывает малая освещенность, наличие по соседству других аналогичных предметов, частая смена сигналов. Поэтому нежелательно вывешивать на стенах класса наглядные пособия, плакаты, панно, которые не относятся к теме урока. Все лишнее целесообразно убирать или закрывать от взглядов детей. В частности это относится к написанному на доске: не используемые в данный момент надписи лучше закрывать.

32.Дифференциальная диагностика задержки психического развития и умственной отсталости

Вопросами дифференциальной диагностики ЗПР и сходных с ней состояний занимались многие отечественные ученые: Забрамная, Лубовский, Мастюкова

На ранних этапах развития ребенка трудность представляет разграничение случаев грубого речевого недоразвития, моторной алалии, олигофрении, мутизма и ЗПР

Особенно важно различать умственную отсталость и зпр церебрально органического генеза.

при задержке развития имеет место неравномерность формирования психических функций, причем отмечается как повреждение, так и недоразвитие отдельных психических процессов, т.е характерны парциальность, мозаичность в развитии компонентов психической деятельности ребенка

при умственной отсталости отмечается тотальность и иерархичность нарушений психической деятельности ребенка. Тотальность проявляется, прежде всего, в органическом недоразвитии всех нервно-психических функций, начиная с низших и кончая высшими, обеспечивающими познавательные процессы. Иерархичность выражается, во-первых, в том, что недостаточность восприятия, памяти, речи, эмоционально-волевой сферы, моторики всегда выражена меньше, чем недоразвитие мышления. Во-вторых, иерархичность отражена и в самой структуре недостаточности каждой их психических функций: всегда более страдает уровень, связанный с функцией отвлечения и обобщения.

Наибольшее выражение это находит в недостаточности речи. Даже при сохранности грамматического строя и достаточном словарном запасе в речи мало отражена функция обобщения.

Пассивное внимание сохранено в большей степени, чем активное

Механическая память может быть удовлетворительной, но всегда страдает память смысловая. Внешние признак предметов запоминаются лучше. Запоминание и воспроизведение явлений, элементы которых объединены внутренней связью, наиболее затруднено.

В эмоционально-волевой сфере выступает недоразвитие более сложных эмоций. Даже при выраженных степенях слабоумия нередко сохранны эмоции, связанные с элементарными потребностями, конкретной ситуацией. И отсутствуют или очень слабы те переживания, которыми определяются интерес и побуждения к познавательной деятельности.

2. в сравнении с умственно отсталыми детьми у детей с ЗПР гораздо выше потенциальные возможности развития их познавательной деятельности, и в особенности высших форм мышления-обобщения, сравнения, анализа, синтеза, отвлечения, абстрагирования

3. в отличие от умственной отсталости, при которой страдают собственно мыслительные функции: обобщение, сравнение, анализ, синтез, - при ЗПР страдают предпосылки интеллектуальной деятельности. К ним относятся такие психические процессы как внимание, восприятие, сфера образов-представлений, зрительно-двигательная координация, фонематический слух.

4.для развития всех форм мыслительной деятельности детей с ЗПР характерна скачкообразность ее динамики, в то врем как умственно отсталых детей данный феномен экспериментально не выявлен.

5.при обследовании детей с ЗПР в комфортных для них условиях и в процессе целенаправленного воспитания и обучения дети способны к плодотворному сотрудничеству со взрослым, помощь которого они хорошо принимают. Эта поддержка еще более эффективна, если она оказывается в форме игровых заданий и ориентирована на непроизвольный интерес ребенка к осуществляемым видам деятельности.

6.игровое предъявление заданий повышает продуктивность деятельности детей с ЗПР, в то время как для умственно отсталых дошкольников оно может служить поводом для непроизвольного соскальзывания с выполнения задания.

7.у детей с ЗПР имеет интерес к предметно-манипулятивной и игровой деятельности. Игровая деятельность детей с ЗПР, в отличие от таковой у умственно отсталых дошкольников носит эмоциональный характер. Мотивы определяются целями деятельности, правильно выбираются способы достижения цели, но содержание игры не развернуто. В ней отсутствует собственный замысел, воображение, умение представить ситуацию в умственном плане. В отличие от нормально развивающихся дошкольников дети с ЗПР не переходят без специального обучения на уровень сюжетно-ролевой игры, а «застревают» на уровне сюжетной игры. Их умственно отсталые сверстники остаются на уровне предметно-игровых действий.

8.для детей с ЗПР характерна большая яркость эмоций, которая позволяет им более длительное время сосредотачиваться на выполнении заданий, вызывающих их непосредственный интерес. При этом, чем больше ребенок заинтересован в выполнении задания, тем выше результаты его деятельности. Подобный феномен не отмечается у умственно-отсталых детей. Эмоциональная сфера умственно-отсталых детей не развита, а чрезмерно игровое представление заданий часто отвлекает ребенка от решения самого задания и затрудняет достижение цели.

9. дети с ЗПР осознают свою несостоятельность в школе, в интеллектуальной деятельности. Это ведет либо к компенсации в какой-либо сфере, либо к нарушению поведения. У умственно отсталых детей, как правило, нет чувства состоятельности, критичности поведения.

10. в соматическом облике детей с ЗПР в основном отсутствует диспластичность, в то время как у умственно отсталых дошкольников она наблюдается достаточно часто.

Безусловно, это не все отличительные признаки, учитываемые при разграничении ЗПР и умственной отсталости. Не все они одинаковы по своей значимости. Однако знание этих признаков позволит отдифференцировать эти состояния.

Особенности познавательной сферы детей с ЗПР широко освещены в психолого-педагогической литературе (В. И. Лубовский, Т. П. Артемьева, С. Г. Шевченко, М. С. Певзнер и др.). Несмотря на большое количество классификаций, которые предлагали различные специалисты, работающие в этой области, все они выделяют общую структуру дефекта задержки психического развития, основанную на происхождении нарушения. При ЗПР у детей наблюдаются отклонения в интеллектуальной, эмоциональной и личностной сферах.

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка приходятся на недостаточность познавательных процессов.

Также при ЗПР у детей выявляются нарушения всех сторон речевой деятельности: большинство детей страдают дефектами звукопроизношения; имеют ограниченный словарный запас; слабо владеют грамматическими обобщениями.

Нарушение речи при ЗПР носят системный характер, так как отмечаются трудности в понимании лексических связей, развитии лексико-грамматического строя речи, фонематического слуха и фонематического восприятия, в формировании связной речи. Эти своеобразия речи приводят к затруднениям в процессе овладения чтением и письмом. Проведенные исследования В.В. Воронковой и В.Г. Петровой показали, что при ЗПР недоразвитие речевой деятельности напрямую влияет на уровень интеллектуального развития. Можно выделить три плана когнитивных предпосылок развития речи:

· уровень интеллектуального развития ребенка отражается на структуре семантического поля;

· уровень сформированности операций мыслительной деятельности сказывается на уровне языковой компетентности;

· речевая деятельность коррелирует с процессами познавательной деятельности.

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, они часто упускают существенные характеристики вещей и предметов, при этом специфика восприятия при ЗПР проявляется в его ограниченности, фрагментарности и константности. У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей: отмечаются недостатки слухо-зрительно-моторной координации. В связи с неполноценностью зрительного и слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно сформированы пространственно-временные представления. По мнению ряда зарубежных психологов, это отставание в развитии восприятия является одной из причин трудностей в обучении.

Таким образом, можно говорить о наличии у каждого человека своих внутренних часов, которые не всегда совпадают с суточным ритмом Земли, и для восприятия этого ритма человек пользуется дополнительными внешними признаками и, соответственно, разными анализаторами.

Роль разных анализаторов в восприятии времени.

Кинестетический анализатор и восприятие времени. Кинестезия связана с нашими движениями. Поэтому она оказывает существенную помощь нам при восприятии длительности, последовательности и, особенно, быстроты. Таким образом, то, что коротко длится, то и быстро, и наоборот.

Слуховой анализатор и восприятие времени. Слух, более чем какие-либо другие системы, отражает временные особенности действующего раздражителя: его растянутость во времени, его ритмический характер, то есть последовательность. Восприятие ритма сложилось в процессе трудовой деятельности человека, в которой ритмическая размеренность движений играет не последнюю роль. Ритм является одним из выразительных средств не только в искусстве, но и в речевой деятельности.

Кожный анализатор и восприятие времени. Кожный анализатор помогает нам в восприятии длительности, однако, отмечается больше ошибок, чем при исследовании движения. Что касается длительности боли, то кожный анализатор дает 100%-ную переоценку временного интервала болевого воздействия. Причина в особенностях влияния эмоций на восприятие времени. Болевое прикосновение окрашено отрицательным эмоциональным тоном, переоценивается, вследствие этого переоцениваются интервалы, отделяющие его от другого раздражителя.

Иллюзии восприятия.

Иллюзии восприятия - это искаженные восприятия реальных объектов. Они могут происходить в разных модальностях, но наибольшее их число наблюдается в области зрения. Зрительные иллюзии (обман зрения) чрезвычайно многочисленны и разнообразны.

Подавляющее большинство иллюзий возникает не из-за несовершенства органа чувств, а из-за ложного суждения о воспринимаемом объекте, поэтому можно сказать, что обман возникает при осмысливании образа. Такие иллюзии исчезают при изменении условий наблюдения, при выполнении сравнительных измерений, при исключении некоторых факторов, мешающих правильному восприятию. Есть иллюзии, возникающие из-за особых условий наблюдения (например, наблюдение одним глазом, или при неподвижных осях глаз). Они также исчезают при устранении необычных условий наблюдения. Наконец, известен ряд иллюзий, обусловленных несовершенством органа чувств.

Чаще всего выделяют следующие виды иллюзий:

1.Иллюзии, связанные, так или иначе, с особенностями строения глаза. Из житейского опыта мы знаем, что светлые предметы кажутся больше в сравнении с равными им темными (черными) предметами. Эта иллюзия - результат эффекта иррадиации возбуждения в сетчатке глаза;

2.Иллюзии, обусловленные контрастом. Воспринимаемая величина фигур оказывается зависимой от окружения, в котором они даны. Кружки одинакового размера кажутся разными, в зависимости от окружения: кружок кажется большим среди маленьких и меньшим среди больших. Каждый из нас был в подобной ситуации, когда среди маленьких детей мы казались себе великанами, а, попав в группу людей значительно выше себя по росту, испытывали чувство, что мы уменьшились в росте;

3.Переоценка вертикальных линий по сравнению с горизонтальными линиями при их действительном равенстве. Всякое заполненное отдельными объектами расстояние кажется больше незаполненного. Причем расстояние, заполненное поперечными линиями, удаляется больше, чем расстояние, заполненное продольными линиями;

4.Иллюзии, связанные с перенесение свойств целой фигуры на отдельные части, которые ведут к ошибочным зрительным образам. Это самый большой класс иллюзий;

5.Иллюзии, обусловленные отношениями «фигуры» и «фона» . Рассматривая рисунок, мы видим то одну фигуру, то другую. Это могут быть лестницы, идущие вверх или вниз, или два профиля, сменяющиеся на рисунок вазы и др.;

6.Портретные иллюзии. Многим приходилось видеть «загадочные» портреты, которые всегда смотрят на нас, следят за нами, обращая глаза туда, куда мы переходим. Это объясняется тем, что зрачки глаз на портрете помещены в середине разреза глаз. Отходя, мы видим все лицо в том же положении, и нам кажется, что портрет повернул голову и следит за нами.

Процессы восприятия опосредует речь, создавая возможность обобщения и абстрагирования свойств предмета путем их словесного обозначения. Восприятие зависит от прошлого опыта и знаний, от задач, целей, мотивов деятельности, от индивидуальных особенностей личности.

1.2 Особенности восприятия детей с ЗПР.

Целостное восприятие – важное условие правильной ориентировки в окружающем предметном мире. Замедленность, недифференцированность, узость объема восприятия, нарушение аналитико-синтетической деятельности, специфические недостатки памяти, характерные для детей с интеллектуальными нарушениями, затрудняют знакомство с окружающим миром. Нарушение функции поиска и замедления процесса переработки поступающей через органы чувств информации ведут к неполному, нестойкому и не всегда правильному узнаванию предъявляемого материала. Кроме того, сенсорное развитие ребенка с интеллектуальными нарушениями в целом значительно отстает по срокам формирования и проходит чрезвычайно неравномерно.

Причины нарушенного восприятия у детей с ЗПР:

- При ЗПР нарушена интегративная деятельность коры головного мозга, больших полушарий и, как следствие, нарушена координированная работа различных анализаторных систем: слуха, зрения, двигательной системы, что ведет к нарушению системных механизмов восприятия.

- Недостатки внимания у детей с ЗПР.

- Недоразвитие ориентировочно-исследовательск ой деятельности впервые годы жизни и, как следствие, ребенок недополучает полноценного практического опыта, необходимого для развития его восприятия.

Особенности восприятия:

- Недостаточная полнота и точность восприятия связана с нарушением внимания, механизмов произвольности.

- Недостаточная целенаправленность и организованность внимания.

- Замедленность восприятия и переработки информации для полноценного восприятия. Ребенку с ЗПР требуется больше времени, чем нормальному ребенку.

- Низкий уровень аналитического восприятия. Ребенок не обдумывает информацию, которую воспринимает ("вижу, но не думаю".).

- Снижение активности восприятия. В процессе восприятия нарушена функция поиска, ребенок не пытается всмотреться, материал воспринимается поверхностно.

- Наиболее грубо нарушены более сложные формы восприятия, требующие участия нескольких анализаторов и имеющих сложный характер – зрительное восприятие, зрительно-моторная координация.

Задача дефектолога заключается в том, чтобы помогать ребенку с ЗПР упорядочить процессы восприятия и учить воспроизводить предмет целенаправленно. На первом учебном году обучения взрослый руководит восприятием ребенка на занятии, в более старшем возрасте детям предлагается план их действий. Для развития восприятия материал детям предлагается в виде схем, цветных фишек.

Различия между детьми с задержкой психического развития и их, нормально развивающихся сверстников становится всё более выраженным по мере усложнения объектов и ухудшения условий восприятия.

Скорость восприятия у детей с задержкой психического развития становится заметно ниже нормальной для данного возраста фактически при любом отклонении от оптимальных условий. Такое действие оказывают малая освещённость, поворот предмета под непривычным углом, наличие по соседству других аналогичных предметов.

Если на ребёнка с задержкой психического развития одновременно действуют несколько факторов, затрудняющих восприятие, то результата оказывается значительно худшим, чем это можно было предположить, исходя из их независимого действия. Правда, взаимодействие неблагоприятных условий имеет место и в норме, но оно не столь значительно.

Особенности восприятия детей с задержкой психического развития обусловлены также и нарушением функции поиска. Если ребёнку заранее неизвестно, где находится нужный предмет, ему бывает трудно его обнаружить. Это отчасти отмечается тем, что замедленность опознавания не позволяет ребёнку быстро обследовать непосредственно окружающее его пространство. Сказывается также отсутствие методичности поиска.

Имеются также данные, указывающие на то, что дети с задержкой психического развития испытывают трудности при необходимости вычленить отдельные элементы из объекта, который воспринимается как единое целое. Замедленность процессов восприятия, несомненно, должна учитываться при обучении детей с ЗПР (при объяснении материала, показе картинок и т.д.).

На основании проделанного анализа литературы можно выделить следующие нарушения в восприятии свойств предметов у учащихся с ЗПР:

- не замечают "на глаз" который предмет по размеру ближе к данному;

- не знают приема сравнения наложением;

- при составлении пирамидки не умеют находить следующее кольцо, берут первое попавшееся;

- у них отсутствует этап обдумывания;

- им трудно переключиться с только что сделанного вывода на другой;

- не могут отвлекаться от размеров предметов, составляющих совокупности;

- не умеют размещать предметы удобным для себя способом;

- не умеют устанавливать среди них определенный порядок;

- не умеют давать характеристику пространственным отношениям данных предметов.

Таким образом, зрительное восприятие, оставаясь управляемым, осмысленным, интеллектуальным процессом, опираясь на использование фиксированных в культуре способов и средств, позволяет глубже проникнуть в окружающее и познать более сложные стороны действительности. Без сомнения дети с ЗПР, имея низкий уровень развития восприятия, нуждаются в коррекционной работе, которая требует привлечения разнообразных приёмов и методов.

Игра - ведущая деятельность ребенка и основа развития. Необходимость игры для ребенка объясняется тем, что он деятельностное существо. Ему присуща любознательность. «Игра - это огромное окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности», - говорил известный советский педагог В.А. Сухомлинский .

Л.С. Выготский еще в 20-х годах прошлого столетия обратил внимание на изменение содержания и динамики детской игры. Одна из глав этой книги Л.С. Выготского «Педагогическая психология» содержит исследование педагогического значения игры. «...уже давно обнаружено, - пишет Л.С. Выготский, - что игра не представляет из себя чего-либо случайного, она неизменно возникает на всех стадиях культурной жизни у самых разных народов и представляет неустранимую и естественную особенность человеческой природы. ... Они [игры] организуют высшие формы поведения, бывают связаны с разрешением довольно сложных задач поведения, требуют от играющего напряжения, сметливости и находчивости, совместного и комбинированного действия самых разных способностей и сил.

В игре усилие ребёнка всегда ограничиваются и регулируется множеством усилий других играющих. Во всякую задачу-игру входит как непременное её условие умение координировать своё поведение с поведением других, становиться в активное отношение к другим, нападать и защищаться, вредить и помогать, рассчитывать наперёд результат своего хода в общей совокупности всех играющих. Такая игра есть живой, социальный, коллективный опыт ребёнка, и в этом отношении она представляет из себя совершенно незаменимое орудие воспитания социальных навыков и умений .

Особенность игры - подчиняя всё поведение известным условным правилам, она первая учит разумному и сознательному поведению. Она является первой школой мысли для ребёнка. Всякое мышление возникает как ответ на известное затруднение вследствие нового или трудного столкновения элементов среды. Там где, этого затруднения нет, там, где среда известна до конца и наше поведение, как процесс соотнесения с ней, протекает легко и без всяких задержек, там нет мышления, там всюду работают автоматические аппараты. Но как только среда представляет нам какие-либо неожиданные и новые комбинации, требующие и от нашего поведения новых комбинаций и реакций, быстрой перестройки деятельности, там возникает мышление как некоторая предварительная стадия поведения, внутренняя организация более сложных форм опыта, психологическая сущность которых сводится в конечном счёте к известному отбору из множества представляющихся возможными, единственно нужных в соответствии с основной целью, которую должно решить поведение.

Мышление возникает от столкновения множества реакций и отбора одних из них под влиянием предварительных реакций. Но именно это и даёт нам возможность, вводя в игру известные правила и тем самым ограничивая возможности поведения, ставя перед поведением ребёнка задачу достижения определённой цели, напрягая все инстинктивные способности и интерес ребёнка до высшей точки, заставить его организовать своё поведение так, чтобы оно подчинялось известным правилам, чтобы оно направлялось к единой цели, чтобы оно сознательно решало известные задачи.

Иными словами, игра есть разумная и целесообразная, планомерная, социально-координированная, подчинённая известным правилам система поведения или затрата энергии. Этим она обнаруживает свою полную аналогию с трудовой затратой энергии взрослым человеком, признаки которой всецело совпадают с признаками игры, за исключением только результатов. Таким образом, при всей объективной разнице, существующей между игрой и трудом, которая позволяла даже считать их полярно-противоположными к друг другу, психологическая природа их совершенно совпадает. Это указывает на то, что игра является естественной формой труда ребёнка, присущей ему формой деятельности, приготовлением к будущей жизни. Ребенок всегда играет, он есть существо играющее, но игра его имеет большой смысл. Она точно соответствует его возрасту и интересам и включает в себя такие элементы, которые ведут к выработке нужных навыков и умений» .

Ирина Лекомцева

Особенности восприятия у детей с ЗПР

Введение.

Восприятие - очень важный элемент процесса познания окружающего мира. С самого рождения, или даже раньше, ребенок способен воспринимать окружающий мир с помощью органов чувств, и только потом учится запоминать и анализировать полученную информацию. Даже самые маленькие дети воспринимают яркие цвета, голоса, интонации, музыку, прикосновение и реагируют на них. Становясь старше, они уже осознанно стремятся по больше увидеть, услышать, пощупать и попробовать на вкус. На этом этапе они уже могут обобщать полученную информацию и сознательно выражать свое отношение к тому, что воспринимают.

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, они часто упускают существенные характеристики вещей и предметов. В связи с нарушением зрительного и слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно сформированы пространственно-временные представления.

1. Теоретические основы изучения особенностей восприятия при ЗПР.

Восприятие – это осознание чувственного данного предмета или явления. В восприятии перед нами обычно расстилается мир людей, вещей, явлений, исполненных для нас определенного значения и вовлеченных в многообразные отношения. Восприятие предмета никогда не осуществляется на элементарном уровне: оно захватывает высшие уровни психической деятельности. Выделяют следующие свойства восприятия: предметность (отнесение сведений, получаемых из внешнего мира к этому миру); целостность (восприятие дает целостный образ предмета. Он складывается на основе обобщения знаний об отдельных свойствах и качествах предмета, получаемых в виде различных ощущений; структурность (источник структурности восприятия лежит в особенностях самих отражаемых объектов); константность (относительное постоянство некоторых свойств предметов при изменении его условий). Константность в наибольшей степени наблюдается при зрительном восприятии цвета, величины и формы предметов); осмысленность восприятия (сознательно воспринимать предмет – значит мысленно назвать его, т. е. отнести к определенной группе, классу, обобщить его в слово); апперцепция (восприятие зависит не только от раздражения, но и от самого субъекта. Зависимость восприятия от содержания в психической жизни человека, от особенностей его личности, и называется апперцепцией. В основе классификаций восприятия лежат различия в анализаторах, участвующих в восприятии. В соответствии с тем, какой анализатор играет в восприятии преобладающую роль, различают зрительные, слуховые, осязательные, кинестетические, обонятельные и вкусовые восприятия. Основой другого типа классификаций восприятий являются формы существования материй: восприятие пространства (объединение работы зрительного, тактильно –кинестетического и вестибулярного анализаторов); восприятие времени; восприятие движения (в восприятии движения значительную роль несомненно играют косвенные признаки, создающие опосредованное впечатление движения. Так, впечатление движения может вызвать необычайное для покоящегося тела положение частей фигуры. Таким образом, восприятие - это наглядно- образное отражение действующих в данный момент на органы чувств предметов и явлений действительности в совокупности их различных свойств и частей. Различают такие свойства восприятия как, предметность, целостность, константность, структурность восприятия. Также выделяют восприятие времени, восприятие движения и восприятие пространства.

2. Особенности психики детей с задержкой психического развития.

Задержка психического развития (ЗПР) – синдром временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций, замедление темпа реализации потенциальных возможностей организма, часто обнаруживается при поступлении в школу и выражается в недостаточности общего запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, малой интеллектуальной целенаправленностью, преобладании игровых интересов, быстрой перенасыщаемости в интеллектуальной деятельности. В рамках психолого–педагогического подхода накоплен достаточно большой материал, свидетельствующий о специфических особенностях детей с задержкой психического развития, отличающий их с одной стороны, от детей с нормальным психическим развитием, а с другой – от умственно отсталых. У этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. В то же время у большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, недостатки фонематического восприятия. У детей с ЗПР все предпосылки развития мышления в той или иной степени нарушены. Дети с трудом концентрируются на задании. У этих детей нарушено восприятие, они имеют в своем арсенале довольно скудный опыт – все это определяет особенности мышления ребенка с задержкой психического развития. Мышление у детей с ЗПР более сохранно, чем у умственно отсталых детей, более сохранна способность обобщать, абстрагировать, принимать помощь, переносить умения в другие ситуации. Общие недостатки мыслительной деятельности детей с ЗПР: несформированность познавательной, поисковой мотивации (дети стремятся избежать любых интеллектуальных усилий); отсутствие выраженного ориентировочного этапа при решении мыслительных задач; низкая мыслительная активность; стереотипность мышления, его шаблонность. К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. У детей с задержкой психического развития отмечаются следующие особенности внимания: низкая концентрация внимания (неспособность ребенка сосредоточиться на задании, на какой-либо деятельности); быстрая отвлекаемость; быстрая истощаемость и утомляемость; низкий уровень устойчивости внимания (дети не могут длительно заниматься одной и той же деятельностью); узкий объем внимания. Более сильно нарушено произвольное внимание. Таким образом, задержка психического развития проявляется в замедленном темпе созревания эмоционально-волевой сферы, так и в интеллектуальной недостаточности. Последнее проявляется в том, что интеллектуальные способности ребенка не соответствуют возрасту. Значительное отставание и своеобразие обнаруживается в мыслительной деятельности. У всех детей с ЗПР наблюдаются недостатки памяти, причем это касается всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. Отставание в мыслительной деятельности и особенности памяти наиболее ярко проявляются в процессе решения задач, связанных такими компонентами мыслительной деятельности, как анализ, синтез, обобщение и абстрагирование.

3. Своеобразие восприятия у детей с задержкой психического развития.

Для детей с задержкой психического развития характерны прежде всего недостаточность ограниченность, фрагментарность знаний об окружающем мире. Это нельзя отнести только за счет бедности опыта ребенка (собственно и сама эта бедность опыта в значительной мере обусловлена тем, что восприятие детей неполноценно и не поставляет достаточной информации): при задержке психического развития нарушены такие свойства восприятия, как предметность и структурность. Проявляется это в том, что дети затрудняются в узнавании предметов, находящихся в непривычном ракурсе. Кроме того, они испытывают затруднения при необходимости узнать предметы на контурных или схематических изображениях, особенно если они перечеркнуты или перекрывают друг друга. Дети не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы или их отдельные элементы. Страдает также и целостность восприятия. Дети с задержкой психического развития испытывают трудности при необходимости вычленить отдельные элементы из объекта, который воспринимается как единое целое. Эти дети затрудняются в достраивании целостного образа по какой либо его части, сами образы предметов в представлении детей не достаточно точны и само количество образов – представлений у них значительно меньше по сравнению с нормально развивающимися детьми. Целостный образ из отдельных элементов формируется замедленно. Например, если нормально развивающемуся ребенку показать на экране три произвольно расположенные точки, он сразу же непроизвольно воспримет их как вершины воображаемого треугольника. При задержке психического развития формирование подобного единого образа требует большего времени. Эти недостатки восприятия обычно и приводят к тому, что ребенок не замечает чего – то в окружающем его мире, «не видит» многого из того, что показывает учитель, демонстрируя наглядные пособия, картинки. Существенным недостатком восприятия у этих детей является значительное замедления процесса переработки поступающей через органы чувств информации. В условиях кратковременного восприятия тех или иных объектов или явлений многие детали остаются «несхваченными», как бы не видимыми. Ребенок с задержкой психического развития воспринимает за определенное время меньший объем материала, чем его нормально развивающийся сверстник. Скорость восприятия у детей с задержкой психического развития становится заметно ниже нормальной для данного возраста фактически при любом отклонении от оптимальных условий. Такое действие оказывают малая освещенность, поворот предмета под непривычным углом, наличие по соседству других аналогичных предметов (при зрительном восприятии, очень частая смена сигналов (объектов, сочетание, одновременное появление нескольких сигналов (особенно при слуховом восприятии). А. Н. Цимбалюк считает, что детям с задержкой психического развития свойственна общая пассивность восприятия, что проявляется в попытках подменить более сложную задачу более легкой, в желании побыстрее «отделаться». Данная особенность обусловливает наличие у детей крайне низкого уровня анализирующего наблюдения, проявляющегося в: ограниченном объеме анализа; преобладание анализа над синтезом; смешении существенных и не существенных признаков; преимущественной фиксации внимания на видимых различиях объектов; редком использовании обобщенных терминов, понятий. У детей с задержкой психического развития отсутствует целенаправленность, планомерность в обследовании объекта, какой бы канал восприятии они не использовали (зрительный, тактильный или слуховой). Поисковые действия характеризуются хаотичностью, импульсивностью. При выполнении заданий на анализ объектов дети дают результат, отличающийся меньшей полнотой и недостаточной точностью, опущением мелких деталей, односторонностью.

З. М. Дунаева, исследуя процесс пространственного восприятия у детей с задержкой психического развития, пришла к выводу о том, что у данной категории детей грубо нарушена ориентировка в пространстве. Это в дальнейшем отрицательно сказывается на формировании графических навыков письма и чтения. С возрастом восприятие детей с задержкой психического развития совершенствуется, особенно значительно улучшаются показатели времени реакции, отражающие скорость восприятия. Недостатки зрительного и слухового восприятии у детей, относимых нами к задержке психического развития, отмечаются и зарубежными авторами, такими как, В. Крукшанк; М. Фростиг; С. Куртис и др. Рассмотренные недостатки восприятия могут преодолеваться путем специальных коррекционных занятий, которые должны включать развитие ориентировочной деятельности, формирования перцептивных операций, активное оречевление процесса восприятия и осмысления образов. Таким образом, у детей с задержкой психического развития отмечаться такие особенности восприятия как, замедленность восприятия и переработки информации; снижение активности восприятия; недостаточная полнота и точность восприятия; недостаточная целенаправленность; низкий уровень аналитического восприятия; нарушена зрительно- моторно координация; материал ребенком с задержкой психического развития воспринимается поверхностно.

4. Своеобразие зрительных форм восприятия у детей с ЗПР .

Многократные изучения зрительного восприятия у детей с ЗПР показали, что, несмотря на отсутствие сенсорных нарушений (т. е. снижение остроты и выпадения полей зрения, многие рецептивные зрительные операции они выполняют более медленно, чем нормально развивающиеся их сверстники. По мнению Томина Т. Б., снижение эффективности восприятия неизбежно должно привести к относительной бедности и недостаточной дифференцированности зрительных образов - представлений, что очень часто наблюдается у детей с ЗПР (при отсутствии проведения с ними коррекционно - развивающей работы). Кроме того, результаты исследований Белого Б. И., а также других ученых позволяли предположить, что расстройство в развитии форм зрительного восприятия, определяемое у детей с ЗПР, обусловлено как незрелостью правой лобной долей, так и задержкой созревания левополушарных структур, обеспечивающих активность и произвольность восприятия.

В последнее время электрофизиологические наблюдения позволили подтвердить гипотезу о недоразвитии функций левого полушария у детей с ЗПР. Это является одной из главных причин того, что процессы формирования цветоразличения, ориентировки в пространстве и различение величины, проходящие у нормально развивающихся детей довольно стихийно, у детей с ЗПР формируются позже, и работа по их развитию не может проходить также стихийно, а требует значительных усилий педагогов. Каковы же особенности развития зрительных форм у детей с ЗПР?

4.1 Восприятие цвета.

Одной из особенностей зрительного восприятия дошкольников с ЗПР является его недостаточная дифференцированность: они не всегда точно распознают цвет и цветовые оттенки, присущие окружающим объектам. Процессы цветоразличения у них, по сравнению с нормой, отстают в своём развитии. Так к двум годам дети с ЗПР различают в основном лишь два цвета: красный и синий, а некоторые и этого не делают. Лишь к трём - четырем годам у них формируется способность правильно узнавать четыре насыщенных цвета: красный, синий, желтый, зелёный. В пять и шесть лет дети начинают различать не только эти цвета, но (при проведении специальной работы) и белый с черным. Однако у них возникают затруднения при попытке назвать слабонасыщенные цвета. Для обозначения цветовых оттенков дошкольники иногда пользуются названиями, образованными от названий предметов (лимонный, кирпичный и т. д.). Чаще всего заменяют из наименованиями основных цветов (например, розовый - красным, голубой - синим). Способность к дифференцированию основных цветов и их оттенков у детей появляется лишь к семи годам, а у некоторых и ещё позже. Кроме того дошкольники с ЗПР длительное время, по сравнению с нормой, не в состоянии должным образом, ориентироваться в названии предметов, для которых определённый цвет является постоянным, типичным признаком. Например, нормально развивающиеся дети в пять - шесть лет правильно понимают задания и перечисляют предметы красного цвета (красный сигнал светофора, огонь, зелёного (ёлка, трава летом и т. д., желтого (солнце, яичный желток). В отличие от них дети с ЗПР в этом же возрасте называют много таких предметов, для которых данный цвет не является характерным, постоянным признаком: одежда, игрушки, т. е. те предметы, что составляют ближайшее окружение или случайно попадают в поле зрения.

Неточное распознавание дошкольниками с ЗПР цвета и цветовых оттенков, присущих объектам, снижает их возможности познания окружающего мира, а это в свою очередь отрицательным образом сказывается на дальнейшей учебной деятельности. Для того чтобы помочь ребенку с ЗПР необходима своевременная специальная квалифицированная педагогическая помощь. Лишь в этом случае удастся повысить уровень развития такого ребёнка.

4.2 Зрительное восприятие формы.

У детей с ЗПР отличается способность к форморазличению (на основе плоскостных и объёмных геометрических фигур). Но здесь также необходимо отметить и то, что формируется эта способность сравнительно позже, чем у нормально развивающихся детей. Так в пять лет дети с ЗПР слабо дифференцируют и называют основные геометрические фигуры. Особенно они затрудняются в различении круга и овала, квадрата и прямоугольника. Треугольник же им дается более легко, чем всё выше перечисленное. Форморазличение таких геометрических фигур, как ромб, куб, шар, конус, цилиндр происходит лишь в школьном возрасте. Но ситуация может значительно измениться, если с ребёнком начать вовремя проводить коррекционно - развивающую работу. Итогом является то, что в большинстве случаев дети догоняют своих нормально развивающихся сверстников. Одним из ярких примеров развития функции зрительного восприятия формы, является игра. Например, такие игры «Найди свою пару», «Найди ключ для мишки», «Лото» (геометрическое) и т. д. Развитие игрой приемлемо в домашних условиях, но лучше, если это и многое другое будет проходить под чётким руководством специалистов.

4.3 Зрительное восприятие величины.

Величина - понятие относительное. Представление о ней формируется значительно труде, чем понятие о цвете и форме. Поэтому восприятие величины наименее сформировано у детей дошкольного возраста с ЗПР. Но при этом зрительное соотношение находится на достаточно высоком уровне. Сложности возникают при выделении признака по названию и при его самостоятельном названии. В жизненных ситуациях дети с ЗПР оперируют лишь понятиями «большой» и «маленький», любые другие понятия: «длинный - короткий», «широкий - узкий» и т. д. употребляются лишь не дифференцированно или уподобляются. В шесть - семь лет могут сопоставить по величине малое количество предметов: два - три.

Все выше перечисленное позволяет нам судить об отставании в развитии зрительного восприятия величины у дошкольников с ЗПР по отношению к норме. Это делает необходимым проведение с ними коррекционно-педагогической работы по развитию и формированию данной способности.

4.4 Особенности развития ориентировки в пространстве.

Пространственная ориентировка - один из важных видов человеческой активности. Она необходима для многих направлений деятельности. Ученые, изучавшие детей с ЗПР, отмечали их слабую ориентировку в окружающем пространстве. Пространственные нарушения многими исследователями оцениваются как один из наиболее распространенных дефектов, встречающихся при ЗПР. В развитии познавания пространства нормально развивающимися детьми психологи выделяют три основных этапа. Первый из них предполагает появление у ребёнка возможности двигаться, активно перемещаться в пространстве и таким образом принимать удобные, для обозрения окружающего, положения. Второй связан с овладениями предметными действиями, которые позволяют расширить практический опыт познания свойств объектов и их пространственных взаимоотношений. Третий этап начинается с развития речи, т. е. с появлением возможности отражать и обобщать в слове пространственные категории. Большое значение имеет овладение предлогами, которые выражают пространственные отношения, и наречиями, с помощью которых обозначаются направления. Дети с ЗПР проходят так же три основных этапа познания пространства, однако, в более поздние сроки и с некоторым своеобразием. Неловкость и недостаточная координация движений, обычно характерные для данной группы детей, оказывают отрицательное влияние на формирование возможности зрительного ознакомления с тем, что находится в относительной близости от ребёнка. Так же детям с ЗПР свойственны запаздывание и недостатки формирования предметных действий и связанных с ними произвольных движений, что, в свою очередь, отрицательно влияет на становление у данной категории детей умения ориентироваться в окружающем пространстве. Дефектное развитие словесно - логического мышления не обеспечивает базы для полноценного осмысливания пространственной ситуации, в которой ребёнок в силу тех или иных причин должен ориентироваться. Дети с ЗПР долгое время не ориентируются с сторонах собственного тела и тела собеседника. У них затруднено выделение отношений между предметами. Они с трудом ориентируются в пространстве листа, а так же в большом пространстве - в группе, физкультурном зале, во дворе.

Отсюда напрашивается вывод, что у детей с ЗПР необходимо целенаправленно развивать способность к пространственной ориентировке посредством проведения с ними коррекционно - педагогической работы. Итак, суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что развитие зрительных форм восприятия у детей с ЗПР отличается своеобразием по сравнению с нормально развивающимися детьми: иными временными характеристиками, качественным различным наполнением, неполноценностью и неравномерностью содержания. Очевидно, что сами собой подобные недостатки не устраняются, необходима четкая, продуманная, а главное своевременная стратегия развития и коррекции зрительного восприятия у детей. Лишь в этом случае возможен благоприятный исход в развитии ребёнка. Большинство детей с ЗПР, с которыми проводятся коррекционно-педагогическая работа, в последствии достигают уровня нормы.

Заключение.

На современном этапе развития дошкольного образования наблюдаются негативные тенденции роста числа детей с задержкой психического развития, обусловленные, с одной стороны, неблагоприятной микросредой развития детей, с другой стороны, недостаточным уровнем готовности специалистов дошкольных учреждений. Специалистам необходимо владеть системой теоретических знаний, акцентирующих внимание на особенностях развития детей с задержками развития. Кроме того, у специалиста, работающего с детьми с ЗПР, должны быть сформированы практические навыки диагностики и коррекции задержки психического развития в целом и познавательных процессов – в частности.

На современном этапе дошкольное образовательное учреждение должно осуществлять психолого-педагогическое изучение детей «групп риска» с целью своевременного оказания психо-коррекционной помощи детям с не резко выраженными отклонениями. Период дошкольного детства является наиболее благоприятным для интенсивного интеллектуального, эмоционального, социального развития. При условии ранней диагностики и оказания своевременной коррекционно-педагогической помощи дети с ЗПР способны преодолеть психическое недоразвитие до начала систематического обучения. Итак, у детей указанной категории имеют место нарушения восприятия различной модальности и, соответственно, восприятия объектов, явлений и ситуаций. Отметим, что выделенные особенности восприятия четко видны у детей и дошкольного, и младшего школьного возраста. Но, как показывает практика, они постепенно сглаживаются под влиянием специального (коррекционного) обучения.