Постнатальные стволовые клетки. Стволовые клетки человека: применение в современной медицине. Зачем нужно иследование стволовых клеток

В наши дни получила широкое распространение методика пересадки стволовых клеток с целью лечения серьезных патологий. В частности, незрелые гемопоэтические клетки используются для восстановления кроветворной функции у пациентов с лейкозом и лимфомами. Первая успешная трансплантация была осуществлена еще в 1988 году. Ребенку, страдающему анемией, были введены клетки, взятые из пуповинной крови, и это позволило добиться полного исцеления.

Стволовые клетки – это незрелые клетки, которые обладают способностью к самообновлению, а также дифференциации. Суть самообновления заключается в том, что после митотического деления данные клетки сохраняют свой фенотип, т. е. дифференцировки не происходит. Дифференциация - это трансформация в специфические клетки самых разных тканей и органов.

Стволовые клетки характеризуются удивительной способностью к асимметричному делению, после которого одна из новых клеток остается стволовой, а другая становится дифференцированной.

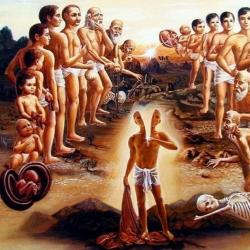

Обратите внимание: развитие организма начинается с одной стволовой клетки – зиготы. В ходе многократного деления и дифференциации формируются все остальные типы клеток, характерные для конкретного биологического вида. В частности, у человека и приматов насчитывается более 220 типов клеток.

Стволовые клетки являются универсальным «строительным материалом» для тканей организма. Они содержат всю генетическую информацию. Благодаря незрелым клеточным элементам в организме осуществляются процессы регенерации. По мере старения количество недифференцированных клеток неуклонно снижается. Если у плода (эмбриона) имеется 1 стволовая клетка на каждые 10 тысяч дифференцированных, то к 60 годам соотношение многократно меняется, падая до 1 к 8 миллионам. Именно по этой причине поврежденные ткани значительно медленнее регенерируют у пожилых пациентов.

Обратите внимание: для сохранения такого уникального биологического материала, как кровь из пуповины, в ряде государств созданы специальные банки. Результаты многолетних исследований позволяют предполагать, что уже в скором времени универсальные незрелые клетки помогут справиться с тяжелейшими патологиями, которые сейчас не лечатся ни медикаментозно, ни хирургически.

Важно:

лучшим источником для получения стволовых клеток служит кровь, полученная из пуповины сразу после появления ребенка на свет. Данные клетки также присутствуют в плаценте и эмбриональных тканях. У взрослого человека такие клеточные элементы есть в костном мозге.

К настоящему моменту времени исследователям удалось выделить следующие виды стволовых клеток:

- гемопоэтические;

- эндотелиальные;

- нервные;

- стволовые клетки миокарда;

- кожные;

- мезенхимные;

- мышечные;

- клетки кишечника;

- эмбриональные.

Очень большое количество незрелых клеток можно получить из крови, взятой из пупочной вены. Уникальный биоматериал сохраняется в специальном банке при температуре -196 °C (в жидком азоте). Он может быть использован при необходимости восстановления практически всех вдов тканей человеческого организма. Банки заключают с родственниками родившегося ребенка договор о хранении биодепозита в течение 18-20 лет. Все это время материал сохраняет полную активность.

Очень большое количество незрелых клеток можно получить из крови, взятой из пупочной вены. Уникальный биоматериал сохраняется в специальном банке при температуре -196 °C (в жидком азоте). Он может быть использован при необходимости восстановления практически всех вдов тканей человеческого организма. Банки заключают с родственниками родившегося ребенка договор о хранении биодепозита в течение 18-20 лет. Все это время материал сохраняет полную активность.

Обратите внимание: в плаценте недифференцированных клеток на порядок больше, чем в пуповинной крови. Однако для хранения биологического материала такого рода требуются особые условия, что связано с огромными материальными затратами.

Гемопоэтические клетки из пуповинной крови, имеют следующие преимущества:

- материал получают легко и совершенно безболезненно;

- биоматериал инфекционно безопасен;

- трансплантация возможна в любое время;

- клетки подходят для пересадки близким родственникам (идеальная биологическая совместимость);

- возможна трансплантация другим пациентам (при условии отсутствия конфликта по антигенам).

Важно: применение данного биологического материала, равно как и его утилизация не приводят к возникновению проблем этического и юридического характера.

Источником стволовых клеток у взрослого человека служит красный костный мозг. Стромальные элементы получают посредством пункции. В специальной лаборатории из них выращивают целые колонии, которые затем трансплантируют пациенту. Попав в организм, они мигрируют в зону поражения, где заменяют погибшие высокодифференцированные элементы.

Важно: стволовые клетки у взрослых характеризуются относительно низкой функциональной активностью, если сравнивать их с эмбриональным материалом. К тому же, стромальные клетки можно трансплантировать только самому человеку, из костного мозга которого они получены; в противном случае практически неизбежно развивается реакция отторжения.

НСК обнаружены в отдельных участках головного мозга еще созревающего или уже окончательно сформировавшегося организма. Они характеризуются высокой способностью к трансформации в другие клетки и могут культивироваться в лабораторных условиях. Однако для лечения они в настоящий момент времени не используются. Для их получения необходимо разрушение мозга, поэтому об аутотрансплантации речь идти не может. В настоящее время изучается возможность использования тканей реципиента, но это может быть связано с этическими проблемами.

Уникальные стволовые клетки, которые обладают способностью к трансформации в кардиомиоциты, были обнаружены в конце прошлого столетия. Лечение человека с их помощью пока невозможно, поскольку для получения материала требуется разрушение миокарда, а возможность использования клеток реципиента только изучается.

Уникальные стволовые клетки, которые обладают способностью к трансформации в кардиомиоциты, были обнаружены в конце прошлого столетия. Лечение человека с их помощью пока невозможно, поскольку для получения материала требуется разрушение миокарда, а возможность использования клеток реципиента только изучается.

Клетки кожи

Данную разновидность стволовых клеток получают из кожи эмбриона или уже взрослого человека. Такой биологический материал уже успешно применяется в специализированных центрах для лечения больных с обширными ожоговыми поражениями.

Мезенхимные стволовые клетки берут из костномозговой стромы. Они также обнаружены в крови, полученной из пуповины. Лечение посредством трансплантации МСК считается очень перспективным. Материал может быть получен от самого пациента; культивирование осуществляется в лабораторных условиях на питательных средах. После пересадки эти клетки превращаются в элементы различных тканей и органов. При необходимости материал замораживают и хранят в течение продолжительного времени. Несомненным достоинством лечения с помощью мезенхимных клеток является отсутствие осложнений в виде развития злокачественных новообразований. Минусом данной методики можно считать только необходимость строгого инфекционного контроля.

Мезенхимные стволовые клетки берут из костномозговой стромы. Они также обнаружены в крови, полученной из пуповины. Лечение посредством трансплантации МСК считается очень перспективным. Материал может быть получен от самого пациента; культивирование осуществляется в лабораторных условиях на питательных средах. После пересадки эти клетки превращаются в элементы различных тканей и органов. При необходимости материал замораживают и хранят в течение продолжительного времени. Несомненным достоинством лечения с помощью мезенхимных клеток является отсутствие осложнений в виде развития злокачественных новообразований. Минусом данной методики можно считать только необходимость строгого инфекционного контроля.

Источником материала являются ткани поперечнополосатой мускулатуры. Данные элементы обладают способностью к превращению в нервные, и жировые клетки, а также в хондроциты и миоциты. Установлено, что они представляют собой отдельную популяциею мезенхимных клеток, следовательно могут быть получены из пуповинной крови или собственного костного мозга пациента.

Источником материала являются ткани поперечнополосатой мускулатуры. Данные элементы обладают способностью к превращению в нервные, и жировые клетки, а также в хондроциты и миоциты. Установлено, что они представляют собой отдельную популяциею мезенхимных клеток, следовательно могут быть получены из пуповинной крови или собственного костного мозга пациента.

Клетки из абортивного материала

Так называемые фетальные клетки выделяют из абортивного материала при искусственном прерывании беременности на сроке от 9 до 12 недель. Использование этого источника связано со множеством технических проблем, не говоря уже об этической стороне вопроса.

Основные недостатки методики лечения эмбриональными стволовыми клетками:

- высокий риск отторжения при пересадке материала;

- наличие риска и заражения другими заболеваниями инфекционного генеза;

- юридические проблемы.

Источником ЭСК является материал зародыша, взятый на первой неделе внутриутробного развития.

Источником ЭСК является материал зародыша, взятый на первой неделе внутриутробного развития.

Достоинства эмбриональных стволовых клеток:

- способность к трансформации в самые разнообразные клетки;

- минимальная вероятность отторжения культур.

К числу недостатков относятся:

- наличие риска появления доброкачественных новообразований;

- этические проблемы;

- юридические препятствия.

Важно: в РФ применение ЭСК сейчас запрещено приказом Минздрава РФ. Использование данного биологического материала расценивается противниками методики как посягательство на жизнь еще не рожденного ребенка.

К настоящему времени в разных странах уже осуществлены десятки тысяч удачных пересадок пациентам различных возрастов.

Трансплантация культур стволовых клеток признана весьма эффективной методикой лечения последствий травм голвного и спинного мозга, обширных ожогов, инсультов и инфарктов. Клеточная терапия позволяет вылечить ребенка, страдающего серьезной патологией крови.

Обратите внимание: сейчас 75% больных, остро нуждающихся трансплантации органов, погибают, не дождавшись своей очереди на пересадку. Ученые полагают, что клеточная терапия уже в недалеком будущем даст им шанс на излечение.

Пересадка стволовых клеток эффективна при лечении следующих патологий:

- иммунодефицитные состояния;

- резистентный ювенильный артрит;

- лейкемия;

- неходжкинская лимфома;

- анемия Фанкони;

- талассемия;

- идиопатическая апластическая анемия;

- амегакариоцитарная тромбоцитопения;

- коллагенозы;

- миелодиспластический синдром;

- нейробластома.

Введение стволовых клеток способствует восстановлению и улучшению состояния кожных покровов.

Введение стволовых клеток способствует восстановлению и улучшению состояния кожных покровов.

Важно: пациентам, которые хотят пройти курс омолаживающих процедур с применением стволовых клеток, рекомендуется пользоваться только услугами хорошо зарекомендовавших себя косметологических центров. На рынке появилось огромное количество поддельных препаратов, которые могут нанести непоправимый вред здоровью. Уже известны случаи гибели пациентов вследствие развившихся после процедур онкологических заболеваний.

Косметические проблемы, которые можно устранить посредством клеточной терапии:

- рубцы на коже;

- морщины;

- следы от химических ожогов;

- последствия лазеротерапии.

Обратите внимание: мезотерапия с введением препаратов, содержащих культуры стволовых клеток дает возможность значительно улучшить тонус кожных покровов и способствует росту здоровых волос и ногтей.

На курс лечения требуется введение 100 миллионов недифференцированных клеток. Стоимость курсовой терапии составляет около 300 тысяч рублей, что обусловлено техническими сложностями при культивировании материала для трансплантации.

Сеанс мезотерапии в косметологическом центре обходится гораздо дешевле (в среднем - порядка 20 тыс. рублей), но для достижения заметного и стойкого эффекта требуется от 5 до 10 процедур, поэтому их общая стоимость вполне сопоставима со стоимостью лечения серьезного заболевания.

Вокруг клеточной терапии ходит много легенд и мифов. Кто-то уверяет, что это панацея от всех болезней и давно искомый человечеством эликсир молодости, а кого-то подобное утверждение заставляет сомневаться в его истинности. Мы решили разобраться, что представляет собой лечение стволовыми клетками, и так ли оно действенно, как утверждают врачи частных клиник.

Что такое стволовые клетки?

Стволовыми (недифференцированными, незрелыми) клетками называются клетки-предшественники, обладающие двумя уникальными свойствами:

- способностью к бесконечному делению;

- отсутствием каких-либо признаков видовой (тканевой) принадлежности.

Объясним подробнее. Клетки кожи, волос, сердечной мышцы, печени и других человеческих органов имеют свои особенности, отличающие (дифференцирующие) их друг от друга. Стволовые клетки таких отличительных признаков не имеют. Можно сказать, они универсальны, и именно поэтому служат ценным материалом, из которого ученые пытаются выращивать человеческие органы для трансплантации.

Первой стволовой клеткой является зигота (оплодотворенная яйцеклетка), из которой в ходе интенсивного деления формируется эмбрион. Какие-то клетки после деления остаются стволовыми, а какие-то идут по пути дифференциации, т. е. из них потом развиваются ткани и органы человека.

Стволовые клетки: виды

Существуют 3 основных вида стволовых клеток :

- эмбриональные. Содержатся в эмбрионе, находящемся на ранней стадии развития, отличаются плюрипотентностью — способностью преобразовываться в любые другие типы клеток. Они не вырабатывают антигены, а потому не отторгаются при трансплантации, чем весьма привлекают медиков. Однако эти же клетки часто провоцируют появление раковых опухолей;

- фетальные. Выделяются из абортивного материала, извлеченного в ходе прерывания беременности на 9-12 неделях. У них наблюдаются зачатки дифференциации, а потому их используют при лечении только определенных органов;

- взрослые (постнатальные). Их вместилищем служат костный мозг и кровь пуповины. Если методы получения клеток первых двух видов сложно назвать этичными, то использование постнатального материала никаких нареканий с точки зрения морали не вызывает.

В свою очередь, постнатальные клетки тоже имеют разновидности, среди которых выделяют:

- гемопоэтические — дающие начало клеткам крови;

- мезенхимальные — из них впоследствии образуются внутренние органы;

- тканеспецифичные — закладывающие основу для формирования кожных покровов, связок, костей;

- нейрогенные — «родители» клеток, имеющих отношение к нервной системе.

Источниками стволовых клеток служат:

- костный мозг, фрагменты которого извлекаются путем пункции;

- пуповинная кровь, которую сливают из перерезанной пуповины сразу после рождения ребенка;

- венозная кровь — ее берут с помощью шприца;

- материал, полученный в результате аборта;

- ткани и органы людей, недавно скончавшихся, к примеру, в результате аварии;

- зигота, образованная путем искусственного оплодотворения;

- жировая ткань.

В большинстве случаев лечение стволовыми клетками проводится с помощью материала, извлеченного из пуповинной крови, полученного в результате аборта и из костного мозга. Другие источники используются исключительно в исследовательских лабораториях.

Какие болезни лечатся клеточной терапией?

В чем заключается механизм клеточной терапии? Стволовые клетки вводят (медики называют этот процесс трансплантацией) в больной орган либо в пространство возле него. Они начинают активно делиться, восстанавливая поврежденные болезнью или травмой ткани и подстегивая иммунитет. В результате организм сам себя исцеляет.

Список болезней, в борьбе с которыми применяется лечение стволовыми клетками, обширен. В мире клеточную терапию используют при следующих заболеваниях:

Однако не стоит рассматривать лечение стволовыми клетками как универсальное средство от всех болезней. По словам медиков, пока не найдены способы победить с помощью клеточной терапии онкологические заболевания (кроме рака крови, который можно вылечить путем пересадки костного мозга), СПИД, катаракту, вирусные гепатиты, менопаузу и глаукому.

Более того, клеточная терапия, как и любая другая, имеет ряд осложнений. Во-первых, клетки часто не попадают в нужный орган, и лечебный эффект сводится к нулю. Во-вторых, несмотря на серьезную подготовку, клеточный материал нередко отторгается организмом, вызывая различные иммунные реакции. И наконец, в-третьих, лечение стволовыми клетками может привести к образованию злокачественной опухоли.

Из этических соображений и ввиду отсутствия полномасштабных исследований законодатели ограничили применение данного метода. Так, в Украине использование клеточной терапии разрешено только в трех случаях: для лечения панкреонекроза (отмирание тканей поджелудочной железы), хронической ишемии конечностей (поражение кровеносных сосудов рук и ног, приводящее к кислородному голоданию частей тела) и сильные ожоги, при которых показана пересадка кожи.

В России закон об использовании биомедицинских клеточных продуктов был принят совсем недавно — в июне 2016 года, и как говорят эксперты, результатов следует ожидать не ранее 2019-го. Чего стоит ожидать от этого правового акта, смотрите в видео:

Мифы и правда о стволовых клетках

Клеточные биотехнологии — новое слово в медицине, а потому вокруг них существует много спекуляций. Например, пару лет назад производители косметики вывели на рынок новую линейку омолаживающих кремов, в состав которых якобы входили стволовые клетки. Покупательницам обещали обретение второй молодости. Однако на деле эффект ничем не отличался от действия обычных косметических средств. А объясняется все просто: стволовые клетки в кремах не выживают.

Но если изготовители косметики нанесли урон только кошельку доверчивых покупательниц, то предприимчивые медики, быстро сообразившие, как можно обогатиться на человеческом горе, замахнулись на гораздо большее — жизни нерожденных детей.

Поскольку наибольшим спросом пользуются эмбриональные и фетальные клетки, врачи начали делать на них бизнес. Схема проста: абсолютно здоровой беременной женщине под предлогом наличия медицинских показаний назначался аборт. Абортивный материал изымался и за большие деньги отдавался в частные клиники. Подробнее об этом смотрите в видео:

И с точки зрения законодательства, запрещающего торговлю человеческими органами, и по мнению Церкви, считающей, что аборт является убийством, врачи, идущие на подобные действия, являются преступниками.

Возможно, в скором времени эта тема исчерпает себя, поскольку исчезнет необходимость в извлечении стволовых клеток из эмбрионов. В 2012 году японский ученый Яманака получил Нобелевскую премию за свое открытие в области биомедицины. Он обнаружил, что, воздействуя определенным образом на любые клетки человеческого организма, можно вернуть их в состояние стволовых.

Пока же эта технология отрабатывается и совершенствуется, постарайтесь не попасть в ловушку. Если вас направляют на аборт по состоянию здоровья, проверьтесь в другой клинике — это позволит избежать подложного диагноза и сохранить ребенка. Родив малыша, потребуйте отдать вам пуповину и содержащуюся в ней кровь. Сейчас есть криобанки, в которых можно сохранить этот клеточный материал, и кто знает, возможно, в будущем он спасет жизнь вашим детям.

Прошло около полувека с того времени, когда ведущие школы отечественной гематологии впервые опубликовали данные о «вечных» клетках, дающих жизнь всему организму и поддерживающих ее от начала до конца. Но уровень научных знаний и технического оснащения лабораторий того времени не позволил сделать следующий шаг на пути исследования этих загадочных клеток. Их время наступило лишь в начале 90-х годов, когда ученые США повторно «открыли» стволовые клетки сначала в костном мозге, а затем и во всех органах и тканях высших животных. Когда же широкой общественности стало известно, что стволовые клетки могут быть внесены в организм искусственно, то ученый мир загудел, как растревоженный улей, а предприниматели от медицины немедленно приступили к освоению этой области.Что же такое стволовые клетки? Объяснить это можно так: стволовыми клетками называют универсальные клетки организма, способные при определенных условиях развиться в любой вид ткани и способствовать образованию любого органа - печени, почек, сердца, мозга и т.д.

Откуда же они берутся? Известно, что каждый человек произошел от соединения яйцеклетки и сперматозоида. То есть происхождению всего того, что у нас есть, мы обязаны двум клеткам, объединившимся в одну - зиготу. Именно она делится и дает начало клеткам, не имеющим других функций, кроме передачи генетического материала в следующие клеточные поколения. Это эмбриональные стволовые клетки. Из них развиваются все остальные высокодифференцированные клетки организма. После «распределения обязанностей» эти клетки закрываются для дальнейшего изменения и могут быть доступны только для «чтения», причем каждая в определенном формате: нервная клетка - это только нервная клетка, неспособная участвовать в создании эпителиальной ткани или входить в состав миокарда и т.п. В то же время некоторым стволовым клеткам удается все же ускользнуть от определенности и остаться доступными для дальнейшего изменения только в случае крайней необходимости.

Таким образом, стволовые клетки - это универсальный строительный материал, из которого произрастает все, что угодно. Пока человеческому организму хорошо, стволовые клетки свободно и независимо «блуждают» по его просторам. Но как только стволовые клетки получают генетический сигнал (неполадка, повреждение ткани или органа), они по кровяному руслу устремляются к пораженному органу, находят любое повреждение и превращаются на месте в необходимые организму клетки - костные, гладкомышечные, печеночные, нервные и т.д.

Человеческий организм содержит примерно 50 миллиардов стволовых клеток, которые регулярно обновляются. С годами количество таких живых «кирпичиков» сокращается - для них находится все больше работы, а заменить их нечем. Этот процесс начинается уже к 20 годам, а в 70 лет их остается совсем немного. Более того, стволовые клетки немолодого человека уже не так универсальны: в клетки крови они превратиться еще могут, а в нервные - уже нет. Но если удастся искусственным образом ввести стволовые клетки в организм, т.е. заменить ветхие или больные клетки,тогда вполне реально вернуть здоровье и даже значительно продлить жизнь человека.

Где же взять эти самые стволовые клетки для искусственного введения? Сегодня считается, что ученые могут получать стволовые клетки, культивировать и направлять их по нужному пути - для этого есть несколько способов:

Первый - человек может стать донором стволовых клеток для себя самого. Наибольшее их количество находится в костном мозге таза. Они извлекаются при помощи пункции, а затем в лабораторных условиях их особым образом активизируют, наращивают и вводят обратно в организм, где при участии специальных сигнальных веществ они направляются к «больному месту».

Вторым источником стволовых клеток является пуповинная кровь, собранная после рождения ребенка. Взяв ее из пуповины и поместив в специальное хранилище, стволовые клетки в дальнейшем можно использовать для восстановления практически любой ткани и органа этого человека, а также использовать их для лечения других пациентов при условии совместимости по антигенам.

Источником следующего вида стволовых клеток (фетальных) является абортивный материал 9-12 недели беременности. Этот источник на сегодняшний день используется наиболее часто. Но помимо этических и юридических трений, эти клетки иногда могут вызвать отторжение трансплантанта. Кроме того, использование непроверенного абортивного материала чревато заражением пациента вирусным гепатитом, СПИДом и т.п. Если же проводить диагностику материала на вирусы, увеличивается себестоимость метода, что в конечном итоге приводит к росту стоимости самого лечения.

И, наконец, еще одним источником «чудо-строителей» является бластоциста, которая формируется к 5-6 дню оплодотворения. Это эмбриональные стволовые клетки. Они наиболее универсальны, по сравнению со стволовыми клетками взрослых людей, и способны дифференцироваться абсолютно во все типы клеток организма. Положительной стороной использования этих универсальных стволовых клеток следует считать тот факт, что клетки как бы никому не принадлежат и не выполняют никаких специальных функций, а потому при пересадке не возникает реакция отторжения.

Это открытие предоставляет для медицины огромные возможности, но все-таки это дело будущего, ведь несмотря на многолетнюю работу ученых всего мира в этом направлении, достижения по-прежнему скромны. Истинная стволовая клетка, по-видимому, тем и отличается от других, что не несет на себе никаких специфических опознавательных знаков, оставаясь безликой до тех пор, пока не определится ее дальнейшая судьба. Но и определить искусственно эту судьбу, применив те или иные, порой очень сложные и трудоемкие, методы, удается чрезвычайно редко.

Есть и другой момент, заслуживающий внимания. Стволовая клетка по своим характеристикам очень напоминает опухолевую клетку. Отличие состоит лишь в том, что опухолевая клетка не желает созревать ни при каких обстоятельствах, продолжая делиться и наращивать массу себе подобных. Но где та грань, которая разделяет эти два типа клеток? В здоровом организме активно функционирует система безопасности. Ее деятельность приводит к потере дочерними клетками способности к безграничному самовоспроизведению и позволяет свести к минимуму вероятность возникновения злокачественной либо доброкачественной опухоли. Возникает реальная опасность получить при введении низкодифференцированных клеток извне их безудержное размножение в организме пациента и, как следствие, опухолевый рост. В научной литературе описано множество случаев именно такого развития событий.

Другой наиболее часто встречающейся проблемой при трансплантации тканей вообще и стволовых клеток различной степени зрелости в частности являются упомянутые уже осложнения иммунного характера, в том числе связанные с развитием реакции «трансплантат против хозяина». Отторжение и гибель пересаженных клеток относятся, пожалуй, к самому благоприятному исходу в данном случае.

Открытым остается также вопрос о регулировании дальнейшего поведения трансплантированных клеток в организме. В большинстве случаев ученые в ходе эксперимента не могут достоверно определить, какие из введенных клеток приживаются, а какие нет, чем обусловлены полученные эффекты и как избежать нежелательных направлений. Более того, в настоящее время не существует технологий, позволяющих быть абсолютно уверенными в том, что трансплантированные клетки попадают только в орган, нуждающийся во вмешательстве. Иными словами, никто на сто процентов не поручится, что в мышце не может вырасти кость, в то время как целью вмешательства было устранение косметического дефекта кожи. Ведь даже при использовании собственных клеток, полученных из костного мозга пациента и обработанных в лабораторных условиях, мы не можем достоверно определить, что происходит с клетками, извлеченными из привычного для них микроокружения и помещенными в искусственные питательные среды для «обогащения и активирования». Чем они обогащаются? Для чего активируются? Да и возможность заражения культуры стволовых клеток, готовящихся к реплантации, вирусами или другими микроорганизмами нельзя полностью исключить даже при соблюдении всех мер предосторожности в условиях научной лаборатории, не говоря уже о косметических салонах и стоматологических кабинетах.

Ученые установили связь между стресс-индуцируемым гемопоэзом, возникновением повреждений ДНК в стволовых клетках крови, истощением их запаса и нарушениями в их функционировании. Оказывается, если в организме постоянно возникают инфекции или травмы, то постепенно в ДНК стволовых клеток крови накапливаются повреждения. Они приводят к истощению запасов стволовых клеток и, следовательно, к «старению» кроветворной системы. А в случае, если в системах репарации повреждений ДНК есть дефекты (как, например, при редком заболевании - анемии Фанкони), то истощение запаса стволовых клеток наступает гораздо быстрее.

Существует много разновидностей клеток крови (рис. 1). Каждый вид выполняет важные функции, но живут клетки крови сравнительно недолго: например, эритроциты живут около 120 дней, а лейкоциты - до нескольких месяцев. Для того чтобы постоянно пополнять запас выбывающих из строя бойцов, нужны кроветворные (их называют еще гемопоэтическими ) стволовые клетки (ГСК ). Популяция ГСК достаточно разнородна: клетки могут находиться на разных стадиях дифференцировки, то есть быть разной степени зрелости, могут обладать разным временем жизни, разной - краткосрочной и долгосрочной - регенеративной активностью, разными профилями экспрессии генов и разными эпигенетическими программами дальнейшей дифференцировки. В связи с этим среди стволовых кроветворных клеток особенно выделяют тип клеток с долгосрочной регенеративной активностью (ДР-ГСК ), то есть способных воспроизводить популяцию клеток крови на протяжении всей жизни организма .

Рисунок 1. Разнообразие клеток крови и их происхождение от общего предшественника - гемопоэтической стволовой клетки. Из нее образуются более зрелые, но всё еще способные к дифференцировке миелоидные и лимфоидные предшественники. Миелоидные клетки, постепенно дифференцируясь, дают начало тромбоцитам , эритроцитам, моноцитам (а с ними - макрофагам и миелоидным дендритным клеткам), эозинофилам, нейтрофилам, базофилам. Лимфоидные клетки порождают естественных киллеров, Т-клетки, В-клетки и плазмоцитоидные дендритные клетки. Рисунок с сайта .

Рисунок 2. Обнаружение двунитевых разрывов в активированных ДР-ГСК. Вверху - неповрежденное ядро контрольной клетки, не прошедшей стресс-индуцируемую активацию. Внизу - ядро активированной клетки, окруженное «хвостом» из кусочков поврежденной ДНК. Рисунок из .

В норме ГСК, как ценное сокровище, спрятаны в костном мозге, внутри твердых костей. Они покоятся в особых нишах, в нежной соединительной ткани, богатой сосудами . Такая серьезная защищенность ГСК от воздействия внешних факторов неслучайна: спонтанное повреждение ДНК этих клеток может привести к онкологическим заболеваниям или попросту к истощению запаса клеток крови - постепенному старению кроветворной системы и даже острому дефициту клеток (цитопении).

Немецкие исследователи под руководством Майкла Мильсома и их коллеги из Швейцарии, Австралии и США выяснили, что повреждение ДНК гемопоэтических стволовых клеток крови случается во время активной стимуляции этих клеток к выходу из состояния покоя . Активация ДР-ГСК может стимулироваться спектром вырабатывающихся организмом веществ, которые напрямую не приводят к повреждению ДНК: интерферонами , гранулоцитарно-макрофагальным колониестимулирующим фактором , тромбопоэтином . Толчком к активации ДР-ГСК может стать и острая потеря крови. В своих экспериментах ученые имитировали заражение организма вирусной инфекцией, вводя мышам смесь полиинозиновых-полицитидиновых кислот для стимуляции выброса интерферонов: ведь известно, что интерфероны выделяются клетками организма именно в ответ на вторжение вируса. Затем ДР-ГСК извлекали, помещали в агарозный гель, лизировали и проводили электрофорез (такое исследование называется «метод ДНК-комет »). Отрицательно заряженная ДНК при приложении напряжения направляется к положительно заряженному электроду. Если ДНК повреждена, ее кусочки отрываются от ядра и под действием электрического тока образуют в геле так называемый «хвост кометы» (рис. 2). Именно так ученые обнаружили множество одно- и двунитевых разрывов ДНК в извлеченных стволовых клетках. О повреждениях ДНК свидетельствовало также появление в ДР-ГСК промежуточных белков и модификаций гистонов , необходимых для процесса репарации ДНК , то есть починки ее поломок.

Пожалуй, один из самых неприятных результатов разрывов ДНК - это последующая ковалентная сшивка двух ее цепей . РНК-полимераза во время транскрипции и ДНК-полимераза во время репликации не могут преодолеть такие структуры, а для их репарации необходима так называемая система репарации анемии Фанкони .

Большинство типов репарации ДНК не обходится без участия белков системы репарации Фанкони. Однако если часть репарационного пути вышла из строя, то починка повреждений осуществляется с помощью других систем репарации. И только ковалентные сшивки между цепями ДНК не поддаются починке в отсутствие белков системы репарации Фанкони .

Рисунок 3. Белки репарационного пути Фанкони и их участие в репарации повреждений ДНК. Киназа ATR активирует белки репарации FANCI, FANCD2, FANCA и, возможно, FANCG. Ферменты USP1 и UAF1 удаляют убиквитин с белков FANCD2 и FANCI, подавляя репарацию. Деградация белка FANCM происходит после его фосфорилирования в период митоза с помощью киназы Plk1 и последующего убиквитинилирования . FANCE деградирует после фосфорилирования киназой Chk1. Рисунок из .

И действительно, ученые заметили повышенный уровень экспрессии генов FANС и обнаружили скопления этих белков в клетках ДР-ГСК во время их стресс-индуцируемой активации. Кроме того, у мышей, которым была внесена делеция в ген белка FANCA (Fanca −/− ) и, соответственно, нарушения структуры ДНК не могли быть ликвидированы, количество повреждений было существенно выше, чем в клетках животных с нормальной системой репарации.

На самом деле причина возникновения повреждений ДНК при стрессовой активации ДР-ГСК точно не известна. Зато известно, что одной из причин возникновения ковалентных сшивок двух соседних нуклеотидов в ДНК являются активные формы кислорода . Свободные радикалы, которые образуются в митохондриях , способны «сшивать» структурные единицы белков, жиров и ДНК . Существует даже теория, в рамках которой считается, что активные формы кислорода именно за счет внесения сшивок в молекулы провоцируют образование морщин и другие формы старения организма . Так или иначе, ученые обнаружили, что в активно пролиферирующих ДР-ГСК митохондриальный мембранный потенциал повышается по сравнению с клетками в состоянии покоя, а это может приводить к значительному увеличению количества активных форм кислорода.

При активации ДР-ГСК с поврежденной системой репарации не в живом организме, а в чашке Петри, ученые наблюдали быструю гибель уже второго поколения стволовых клеток. Также выяснилось, что если активация ДР-ГСК клеток происходит неоднократно, то почти у 80% мышей Fanca −/− наступает апластическая анемия , в то время как у мышей с нормальной системой репарации заболевание не возникает. Таким образом, без действующей системы репарации запасы ДР-ГСК костного мозга истощаются. Более того, ДР-ГСК здоровых мышей после стимуляции их делений имели сниженную способность к трансплантации и производили неполноценные миелоидные клетки в организме мышей-реципиентов.

В результате, ученые предложили следующую модель (рис. 3). Когда ДР-ГСК находятся в состоянии покоя и делятся редко, их энергетические запросы невелики. Поэтому митохондрии работают в обычном режиме, и образования активных форм кислорода не происходит. При инфекционных заболеваниях или потере крови пул клеток крови пополняется за счет активации ДР-ГСК. В этот момент в клетках усиливаются окислительные процессы, образуются свободные радикалы, которые могут приводить к повреждениям ДНК . Сама ДНК в этот период тоже находится в уязвимом состоянии из-за активных процессов репликации (удвоения ДНК, предшествующего делению клетки). Если репарация повреждений ДНК неэффективна, то клетки погибают. Или выживают, но несут мутации. В здоровом организме каждый раунд стресс-индуцируемой активации приводит к гибели/старению/накоплению мутаций в небольшом количестве ДР-ГСК. Однако на протяжении всей жизни подобная активация клеток случается многократно. Это может привести к тому, что запас ДР-ГСК истощится, и они больше не смогут эффективно производить новые клетки крови. А если системы репарации работают плохо (речь идет в основном о белках Фанкони), то пул ДР-ГСК истощается стремительно, что ведет к старению кроветворной системы и ее неспособности выполнять свои функции.

Стволовые - это недифференцированные клетки, которые в качестве «запаса стратегического назначения» присутствуют в организме человека на любом из этапов его жизни. Особенностю является их неограниченная способность к делению и способность давать начало любым видам специализированных клеток человека.

Благодаря их наличию происходит постепенное клеточное обновление всех органов и тканей организма и восстановление органов и тканей после повреждения.

История открытия и исследования

Первым доказал существование стволовых клеток русский ученый Александр Анисимов. Это случилось в далеком 1909 году. Их практическое применение заинтересовало ученых намного позже, примерно в 1950 году. И только в 1970 году были впервые пересажены стволовые клетки больным с лейкозом, а данный метод лечения стал применяться во всем мире.

Примерно с этого времени изучение стволовых клеток было выделено в отдельное направление, начали появляться отдельные лаборатории и даже целые НИИ, разрабатывающие способы лечения при помощи клеток-предшественников. В 2003 году появилась первая российская биотехнологическая компания под названием «Институт стволовых клеток человека», которая на сегодняшний день является крупнейшим хранилищем образцов стволовых клеток, а также продвигает на рынке собственные инновационные лекарственные препараты и высокотехнологичные услуги.

На данном этапе развития медицины ученым удалось получить из стволовой клетки яйцеклетку, что в будущем позволит бесплодным парам иметь собственных детей.

Видео: Успешные биотехнологии

Где находятся клетки-предшественники

Стволовые клетки можно встретить практически в любой части человеческого тела. Они в обязательном порядке присутствуют в любой из тканей организма. Максимальное их количество у взрослого содержится в красном костном мозге, чуть меньше в периферической крови, жировой ткани, коже.

Стволовые клетки можно встретить практически в любой части человеческого тела. Они в обязательном порядке присутствуют в любой из тканей организма. Максимальное их количество у взрослого содержится в красном костном мозге, чуть меньше в периферической крови, жировой ткани, коже.

Чем более юным является организм, тем больше их он содержит, тем более эти клетки активные в плане скорости деления, и тем шире диапазон специализированных клеток, которым каждая клетка-предшественница может дать жизнь.

Откуда берут материал

- Эмбриональные.

Наиболее «лакомыми» для исследователей являются стволовые клетки эмбрионов, так как чем меньше прожил организм, тем более пластичными и биологически активными являются клетки-предшественники.

Но если клетки животных исследователям получить не проблема, то любые опыты с использованием человеческих эмбрионов признаны неэтичными.

Это даже при том, что по статистике примерно каждая вторая беременность в современном мире заканчивается абортом.

- Из пуповинной крови.

Доступными в плане морали и законодательных решений ряда стран являются стволовые клетки пуповинной крови, самой пуповины и плаценты.

В настоящее время создаются целые банки стволовых клеток, выделенных из пуповинной крови, которые впоследствии можно будет использовать для лечения целого ряда заболеваний и последствий травм тела. На коммерческой основе именной «депозит» для своего ребенка предлагают сделать родителям многочисленные частные банки. Одним из аргументов против того, чтобы собирать и замораживать пуповинную кровь, является их ограниченное количество, которое можно получить таким путем.

Считается, что для восстановления кроветворения после химио- или радиотерапии собственных размороженных стволовых клеток будет достаточно только ребенку до определенного возраста и массы тела (до 50 кг).

Но не всегда нужно восстанавливать такое большое количество тканей. Для восстановления, например, того же хряща коленного сустава достаточно будет только малой части сохраненных клеток.

То же касается восстановления клеток поврежденной поджелудочной железы или печени. А так как стволовые клетки из одной порции пуповинной крови перед замораживанием разделяют на несколько криопробирок, то всегда можно будет использовать небольшую часть материала.

- Получение стволовых клеток от взрослого человека.

Не всем посчастливилось получить от родителей свой «неприкосновенный запас» стволовых клеток из пуповинной крови. Потому на данном этапе разрабатываются способы их получения от взрослых людей.

Основными тканями, которые могут служить источниками, являются:

- жировая ткань (взятая во время липосакции, например);

- периферическая кровь, которую можно взять из вены);

- красный костный мозг.

Стволовые клетки взрослых, полученные из разных источников, могут иметь некоторые отличия, связанные с потерей клетками универсальности. Так, например, клетки крови и красного костного мозга могут давать начало преимущественно клеткам крови. Они называются гемопоэтическими.

А стволовые клетки из жировой ткани намного легче дифференцируются (перерождаются) в специализированные клетки органов и тканей тела (хрящей, костей, мышц и проч.). Они получили название мезенхимальные.

В зависимости от маштабности задачи, которая стоит перед учеными, им может потребоваться разное количество таких клеток. Так, например, сейчас разрабатывают способы выращивания из них зубов, полученных из мочи. Их там не так уж и много.

Но учитывая тот факт, что зуб нужно вырастить лишь однажды, а срок службы его значительный, то и стволовых клеток на него нужно немного.

Видео: Покровский Банк Стволовых Клеток

Банки хранения биологического материала

Для хранения образцов создаются специальные банки. В зависимости от цели хранения материала они могут быть государственными. Их еще называют банками-регистраторами. Регистраторы хранят стволовые клетки безымянных доноров и могут на свое усмотрение предоставлять материал любым лечебным или исследовательским учреждениям.

Также есть коммерческие банки, которые зарабатывают деньги на хранении образцов от конкретных доноров. Использовать их могут только их владельцы для лечения себя или близких родственников.

Если говорить о востребованности образцов, то статистика здесь следующая:

- в банках-регистраторах бывает востребован каждый тысячный образец;

- материал, хранящийся в частных банках, бывает востребован еще реже.

Тем не менее, хранить именной образец в частном банке имеет смысл. Причин для этого несколько:

- донорские образцы стоят денег, порой немалых, и сумма, требуемая для покупки образца и доставки его в нужную клинику, зачастую во много раз превосходит стоимость хранения собственного образца в течение нескольких десятилетий;

- именной образец можно использовать для лечения кровных родственников;

- можно полагать, что в будущем восстанавливать органы и ткани с использованием стволовых клеток будут намного чаще, чем это происходит в наше время, потому и спрос на них будет только расти.

Применение в медицине

Фактически единственное уже изученное направление их использования – это пересадка костного мозга как этап лечения лейкозов и лимфом. Некоторые исследования по реконструкции органов и тканей при помощи стволовых клеток уже достигли этапа проведения экспериментов на людях, но о массовом внедрении в практику врачей речь пока не идет.

Для получения новых тканей из стволовых клеток обычно необходимо выполнить следующие манипуляции:

- забор материала;

- выделение стволовых клеток;

- выращивание стволовых клеток на питательных субстратах;

- создание условий для превращения стволовых клеток в специализированные;

- снижение рисков, связанных с возможностью злокачественного перерождения клеток, полученных из стволовых;

- трансплантация.

Выделяют стволовые клетки из взятых для проведения эксперимента тканей при помощи специальных приборов, которые называются сепараторами. Существуют также и различные методики осаждения стволовых клеток, но результативность их во многом определяется квалификацией и опытом персонала, а также существует риск бактериального или грибкового заражения образца.

Полученные стволовые клетки помещают в специально подготовленную среду, которая содержит лимфу или сыворотку крови новорожденных телят. На питательном субстрате они многократно делятся, их количество увеличивается в несколько тысяч раз. Перед тем, как вводить в организм, ученые направляют их дифференцировку в определенную сторону, например, получают нервные клетки, клетки печени или поджелудочной железы, хрящевую пластинку и др.

Именно на этом этапе есть опасность их перерождения в опухолевые. Чтобы этого не допустить, разрабатываются специальные методики, снижающие вероятность ракового перерождения клеток.

Методы введения клеток в организм:

- введение клеток в ткани непосредственно в том месте, где была травма или ткани были повреждены в результате патологического процесса (болезни): введение стволовых в область кровоизлияния в головной мозг или в место повреждения периферических нервов;

- введение клеток в кровяное русло: так вводят стволовые клетки при лечении лейкозов.

За и против использования стволовых клеток с целью омоложения

Изучение и использование в СМИ все чаще называют способом достичь бессмертия или по крайней мере долголетия. Уже в далеких 70-х годах стволовые клетки в качестве омолаживающего средства вводили престарелым членам Политбюро КПСС.

Теперь же, когда появилось некоторое количество частных исследовательских биотехнологических центров, некоторые исследователи стали проводить омолаживающие инъекции стволовых клеток, взятых до этого у самого пациента.

Стоит такая процедура достаточно дорого, а вот результат ее никто гарантировать не может. Соглашаясь, клиент должен осознавать, что он участвует в эксперименте, так как многие аспекты их использования еще не изучены.

Видео: Что могут Стволовые клетки

Наиболее распространенными видами процедур являются:

- введение стволовых клеток в дерму (процедура чем-то напоминает биоревитализацию);

- заполнение кожных дефектов, добавление объема тканям (это уже больше похоже на использование филлеров).

Во втором случае используется собственная жировая ткань пациента и его стволовые клетки в смеси со стабилизированной гиалуроновой кислотой. Опыты на животных показали, что такой коктейль позволяет большему количеству жировой ткани прижиться и длительно сохранять объем.

Проводились первые эксперименты на людях, которым по данной методике удалялись морщины и проводилось увеличение молочных желез. Однако данных еще недостаточно, чтобы любой из врачей мог повторить данный опыт на своем пациенте, обеспечив ему гарантированный результат.