Разделение польши в 18 веке. Развитие польши после ее второго раздела. Причины разделов Речи Посполитой

Основные причины:

- Внутренний кризис – отсутствие единогласия в административном аппарате государства (сейм), борьба за власть между польской и литовской знатью.

- Внешнее вмешательство – Пруссия, Австрия и Россия оказывали сильное экономическое и политическое влияние.

- Религиозная политика – попытка польского духовенства, через власть, распространить католичество на всей территории Речи Посполитой

Внутренний кризис

«Рейтан - упадок Польши», картина Яна Матейко. Холст, масло

«Рейтан - упадок Польши», картина Яна Матейко. Холст, масло

К середине 18-го века Речь Посполитая, возникшая из объединения Литвы и Польши в 1569 году, находилась в состоянии глубокого внутреннего кризиса. Несмотря на наличие короля, власть принимать законы и определять путь развития государства принадлежала сейму – совету представителей, продвигающих интересы польских и литовских дворян. Сейм заседал с учётом правила liberum veto – решение по любому вопросу могло быть принято только единогласно всеми участниками. Учитывая, что каждый из представителей отстаивал только собственные интересы – развитие государства как в экономическом, так и в политическом плане не происходило, большая часть заседаний оказывалась бесплодной. Более того, иностранные дипломаты активно подкупали депутатов сейма для срыва или продвижения интересных им решений.

К 1764 году на польский трон взошёл Август Понятовский – Екатерина II продвинула своего бывшего фаворита на высший государственный пост Речи Посполитой

Внешнее вмешательство

Гравюра «Раздел Польского Королевства»

Гравюра «Раздел Польского Королевства»

Не принимая участия в Семилетней войне, Речь Посполитая предоставляла возможность для российских, австрийских и французских войск свободно маневрировать по свой территории для атак на Пруссию.

Прусский король Фридрих II, желая подорвать и без того шаткую экономику соседа, организовал выпуск фальшивых польских денег. Заинтересованность Пруссии была вызвана желанием объединить свои северо-восточные и западные территории, разделенные частью польских земель.

Попытки реформирования политической системы в 1764 году были полностью нивелированы к 1767 году – используя Понятовского, часть пророссийски настроенных польских дворян и дипломатические таланты посла Николая Репнина, Екатерина II продавила отмену всех нововведений и возвращение liberum veto.

Религиозная политика

Польское духовенство, исповедующее католичество, активно пользовалось влиянием на знать для распространения своей религии на восточную часть страны, большая часть населения которой принадлежала к православному христианству.

В 1768 Репнин продавил принятие равных правд для католиков и православных, что в совокупности с прочими вмешательствами во внутреннюю политику Речи Посполитой вызвало возмущение части польских и литовских дворян. Образованная по призыву краковского епископа Барская конфедерация объявила войну Понятовскому и всем сторонникам протекции Екатерины II, призвав на помощь Францию и Османскую Империю.

В результате, Россия разгромила большую часть сил Барской конфедерации (часть войск укрылась в крепостях и продержалась до 1772 года) и в 1772 году между странами-участниками раздела был заключен секретный договор о сохранении действующих законов на территориях Польского Королевства.

Первый раздел Речи Посполитой

Причины первого раздела:

- В дополнение к выше озвученным – Австрия и Пруссия опасались успехов России в русско-турецкой войне, начавшейся в 1768, и предложили разделить Польское Королевство в обмен на окончание боевых действий. В случае отказа – австрийский и прусский монархи угрожали объединиться и объявить Екатерине II войну.

Еще до того, как была подписана секретная конвенция в Вене и произошел первый раздел, Россия и Пруссия договорились об условиях раздела на встрече в Петербурге 6 февраля 1772 года .

К 5 августа , на момент оглашения манифеста о разделе Польского Королевства, военные силы Пруссии, России и Австрии уже заняли распределенные между ними территории. Екатерина II получила в своё распоряжение восточную Белоруссию и часть прибалтийских земель. Прусский король смог выполнить задуманное объединение своих земель – находящиеся между ними области Польши отошли к Пруссии. Австрия присоединила несколько южных областей Речи Посполитой, с богатыми соляными шахтами.

Англия и Франция, на поддержку которой надеялись Барские конфедераты, не проявили активной позиции.

Результат первого раздела:

- Российская Империя присоединила к своей территории примерно 92 тыс. км² с численностью населения около 1,3 млн. человек

- Пруссия объединила свои территории, получив около 36 тыс. км² и полумиллиона человек, а также получила контроль над большей частью внешней торговли Речи Посполитой.

- Австрийские приобретения оценивались в 83 тыс. км² территорий (плодородные земли + шахты), и 2,6 млн человек.

Второй раздел Речи Посполитой

Причины второго раздела:

- Попытка восстановления независимости Польши

- Наличие двух непримиримых партий у власти

- Содействие польского короля Августа Понятовского — бывшего фаворита Екатерины II

После первого раздела, руководство страны осознано близость неотвратимой катастрофы и попыталось реформировать устройство государства. Изменения коснулись финансовой, земледельческой и военной сфер, промышленной политики и, наконец, вылились в принятие конституции 3 мая 1791 года.

Принятие конституции Речи Посполитой — 3 мая 1791

Принятие конституции Речи Посполитой — 3 мая 1791

Новоизбранный сейм уравнял в правах купцов и шляхтичей (дворянство) отменил большую часть пунктов продвинутой ранее Репниным конституции, в том числе liberum veto, увеличил численность армии до 100 тысяч солдат и провозгласил право Речи Посполитой принимать политические решения без совета с Российской Империей.

русско-польская война 1792

русско-польская война 1792

Такие события не могли не заставить Екатерину II опасаться восстановления границ 1772 года, поэтому российские войска, при поддержке пророссийской «гетманской» партии и Австрии, выступили против сил «патриотической» партии. В результате русско-польской войны 1792 года, литовские войска потерпели сокрушительное поражение, а поляки были оттеснены к реке Буг.

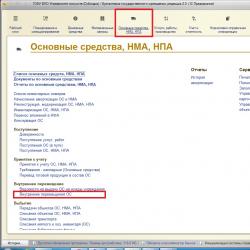

Карта после второго раздела

Карта после второго раздела

Второй раздел Речи Посполитой произошел 23 января 1793 – организовав для этой цели Гродненский сейм, Екатерина II и Фридрих II подписали еще одну конвенцию.

Результат второго раздела:

- Россия получила центральную Белоруссию – 250 тыс. км² земель и 4 млн. человек проживающих на них.

- Пруссия присоединила еще около 40 тыс. км² западных территорий, населенных преимущественно коренными поляками.

Третий раздел Речи Посполитой

Причины третьего раздела:

- Восстание Т. Костюшко

Тадеуш Костюшко пытался объединить разрозненные слои населения для единственно достойной на его взгляд цели – восстановления территориальной целостности Речи Посполитой и избавления её от вмешательств со стороны раздирающих страну на части соседей – Австрии, Пруссии и России.

Несмотря на несколько удачных сражений, попытки Костюшко привлечь крестьян к восстанию (снижение для них барщины и некоторые послабления феодальных прав согласно «поланецкому универсалу»), не были поддержаны польской и литовской знатью. Введенные Россией войска, под руководством А. В. Суворова подавили бунт. Впрочем, восставшие успели обнаружить в захваченной ими Варшаве секретные архивы, согласно которым часть участников Гродненского сейма и польский король А. Понятовский лично получили денежное вознаграждение за содействие во втором разделе.

Три раздела Речи Посполитой (1772, 1793, 1795) между Австрией, Пруссией и Россией привели к тому, что польское государство 123 года отсутствовало на политической карте Европы. Весь XIX век польские политики и историки спорили о том, кто больше виноват в утрате независимости. Большинство считало решающим внешний фактор. А среди держав, разделивших Польшу, роль главного организатора отводилась Российской империи и Екатерине II. Эта версия популярна и по сей день, наслаиваясь на события в истории Польши ХХ века. В результате сформировался устойчивый стереотип: Россия на протяжении нескольких столетий была главным врагом Польши и поляков.

На самом деле

Разделы Польши в XVIII веке старательно обходились советскими историками: версию поляков о роли России разделял Карл Маркс, с которым в марксистской историографии спорить не с руки. Некоторые архивные документы о разделах Речи Посполитой были рассекречены только начиная с 1990-х годов, и современные исследователи получили дополнительные документальные основания для объективного анализа процессов, которые привели к исчезновению одного из самых больших государств тогдашней Европы.

Начнём с того, что одного лишь желания трёх могущественных соседей для разделов Польши было совершенно недостаточно.

В отличие от Австрии, России и Пруссии в Речи Посполитой не сложилось ни предпосылок для имперского развития государства, ни сильной регулярной армии, ни последовательной внешней политики. Поэтому именно внутренний фактор распада государства имел важнейшее значение.

Известный польский историк Ежи Сковронек (в 1993-1996 гг. - главный директор государственных архивов Польши) отмечал: «Разделы и падение Польши явились трагическим опровержением одного из «гениальных» принципов внешней политики шляхетской Речи Посполитой. Он гласил, что именно бессилие государства - основа и условие неограниченной демократии и свободы каждого его гражданина, одновременно служащее гарантией его существования… На деле вышло наоборот: именно бессилие польского государства подтолкнуло её соседей к ликвидации Польши».

Итак, само качество польского государства дало возможность сыграть уже и внешнему фактору.

Но инициатором процесса была вовсе не Екатерина II. Россию вполне устраивала сложившаяся ещё со времён политика «жёсткой и всеобъемлющей опеки» над слабеющим польским государством. А вот в Берлине и Вене были настроены совершенно иначе.

Ежи Сковронек логично подчёркивал: «Главным зачинщиком разделов Польши была Пруссия, её охотно поддерживала Австрия. Обе державы опасались, что Россия, реализуя свою политику, прочно втянет всю Речь Посполитую в орбиту своего неограниченного влияния».

То есть Российская империя не преследовала цели во что бы то ни стало стереть с географической карты своего многовекового геополитического противника в лице Польши. Подобное желание испытывал прежде всего прусский король Фридрих II, причём по вполне понятным причинам.

Часть прусских земель с Кёнигсбергом, сформировавшаяся на основе владений Тевтонского ордена, до середины XVII века находилась в вассальной зависимости от Польши. Русский фельдмаршал И.Ф. Паскевич резонно утверждал, что «Пруссия есть уступка от Польши курфюрсту Бранденбургскому». Но и позже, в условиях отделённости Восточной Пруссии от остальных территорий с центром в Берлине, полноценное существование Пруссии без захвата польских земель было невозможно.

Естественно, что главным инициатором всех трёх разделов Польши было Прусское королевство.

Окончательный вариант первого раздела в январе 1772 года навязал Австрии и России именно прусский король. Екатерина II некоторое время сопротивлялась этим планам Фридриха II. Но в условиях, когда польские власти и слабый король Станислав Август не могли обеспечить России устойчивой поддержки её позиций на фоне растущего сопротивления Берлина и Вены новым успехам Екатерины в большой войне с Турцией (1768-1774), императрица приняла проект раздела. Русская императрица предполагала, что Польша, хотя и в урезанном виде, сохранив свою столицу Варшаву, останется независимым государством.

Но Пруссия останавливаться на достигнутом не пожелала и стала главным инициатором и организатором и двух последующих разделов. Воспользовавшись тем, что единственный возможный противник такого развития событий - Франция - была с 1789 года охвачена революцией, сменивший умершего в 1786-м Фридриха II на троне его племянник Фридрих Вильгельм II довёл дело ликвидации польской государственности до конца.

Пруссия в начале 1790-х годов, как писал Ежи Сковронек, «проявила особый цинизм: завлекая поляков перспективой якобы возможного союза, она подвигла Речь Посполитую к быстрому формальному выходу из-под опеки России (даже сопровождавшемуся антирусскими жестами) и к началу довольно радикальных реформ, а потом бросила её на произвол судьбы, договорившись о втором разделе».

В то время как Россия в 1772-1795 годах получила территории с непольским крестьянским большинством населения (украинцами, белорусами, литовцами, латышами), Пруссия включила в себя важнейшую часть исконно польских земель со столицей Варшавой, захватив наиболее экономически и культурно развитые польские области.

И о «победе над Польшей» в России не говорили ни в конце XVIII века, ни в 1815 году, когда в результате победы над Наполеоном (в составе войск которого шла на Москву и отчаянно сражалась 100-тысячная польская армия маршала Франции Юзефа Понятовского) Варшава и прилегающие к ней земли вошли в состав Российской империи как автономное Царство Польское.

Итоги и уроки

Главное, чему учит нас исчезновение Польши в XVIII в., лаконично и точно изложено Ежи Сковронеком. Невозможно удержаться, чтобы не привести эту цитату ещё раз: «Бессилие государства - основа и условие неограниченной демократии и свободы каждого его гражданина, одновременно служащее гарантией его существования… На деле вышло наоборот: именно бессилие польского государства подтолкнуло её соседей к ликвидации Польши».

Золотыми буквами. В гранит. В назидание. И не только полякам.

Источники и литература

Соловьёв С.М. История падения Польши. М., 1863.

Кареев Н.И. Падение Польши в исторической литературе. СПб., 1888.

Дьяков В.А. Обвал. Как исчезла с карты Европы Речь Посполитая // Родина. 1994. № 12. С. 32-35.

Сковронек Е. Удары с трёх сторон. Разделы Польши как составная часть европейской истории (1772 - 1793 - 1795) // Родина. 1994. № 12. С. 36-40.

Носов Б.В. Установление российского господства в Речи Посполитой. 1756-1768 гг. М., 2004.

Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 1772. 1793. 1795. М., 2002.

К концу XVIII века Речь Посполитая была одним из крупнейших в Европе государств. Полное название звучало как "Речь Посполитая (от позднелат. respublica - республика) двух Народов", имелись в виду народы "Короны" (Польского королевства) и "Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского", составившие после Любленской унии 1569 г. федерацию, просуществовавшую вплоть до III раздела.

Три территориальных раздела польского государства были проведены в 1772, 1793 и 1795 годах соседними с Речью Посполитой государствами: Россией, Австрией и Пруссией. После смерти Августа III (1763) в Польше образовались два политических лагеря: Движение под предводительством Чарторысских, предлагавшее программу реформ по возврату славы Речи Посполитой, предполагавшей, что союзником Польши в борьбе за реформы станет Россия, и Республиканцы, программа которых стояла на защите Золотой вольности и сопротивлении всяким изменениям государственного строя. Во главе Республиканцев стояла семья Потоцких. Республиканцы стремились к союзу с Австрией и Францией, и их идеи совпадали с интересами соседних с Польши государств. Уже с 1732 года существовал договор (Договор Лоевенвольда) между будущими государствами, участвующими в разделе, о недопущении изменений государственного устройства страны.

Изначально Екатерина II хотела лично управлять Польшей, но частые внутренние волнения, особенно продолжавшаяся с 1768 по 1772 гг. Барская конфедерация, убедили царицу, что она не сможет держать поляков в подчинении. Наконец, 5 августа 1772 г. Россия, Пруссия и Австрия создали конвенцию о разборе значительных территорий Польши.

I раздел Польши

В результате раздела Пруссия получила: Вармию (область в Пруссии) и воеводства поморское, мальборское и хелминское (без Гданьска и Торуна), а также территории, лежащие над Нотецией и Гоплем, включая 36 тыс. км 2 и 580 тыс. жителей. Россия заняла территории, лежащие на восток от Двины, Друи и Днепра, включавшие 92 тыс. км 2 , и 1 млн. 300 тыс. человек. Австрия – южную часть краковского и сандомерского воеводств, освенцимское и заторское княжества, руское воеводство (Галиция)(без хелмских земель), а также части бельского воеводства всего 83 тыс. км 2 , и 2 млн. 600 тыс. человек.

По желанию стран, участвующих в разделе, договор раздела должен был утвердить польский сейм. Переговоры Станислава Августа Понятовского с европейскими королями не принесли результата, и сейму пришлось пойти на это, а также принять невыгодные экономические и торговые условия. Впрочем, сейм сумел предпринять попытку реформы государства, создал Комиссию Национального Образования, сократил армию до 30 тыс. солдат и провел её реорганизацию. Кроме того, провел финансовую реформу.

II раздел Польши

Непосредственной причиной II раздела Польши стала проигранная польско-русская война 1792 года, которая велась в защиту Конституции 3 мая. Король уступил желаниям Екатерины II и в июле 1792 присоединился к тарговицкой конфедерации. Представители патриотической партии реформ вынуждены были покинуть страну. 23 января 1793 Пруссия и Россия подписали конвенцию о втором разделе Польши, которая была утверждена основанным тарговичанами гродненский сейм (1793).

В результате II раздела Польши Пруссия заняла: воеводство познаньское, калишское, гнезнинское, щерадское, лечицкое, иновроцлавское, брест-куявское, плоцкое, добрынские земли, часть равского и мазовецкого воеводств, а также Торунь и Гданьск, всего 58 тыс. км 2 и почти 1 млн. населения. Российская часть включала белорусские и украинские земли на восток от линии Друя-Пинск-Збруч, всего 280 тыс. км 2 и 3 млн. жителей.

III раздел Польши

Поражение восстания Костюшко (1794), направленного против разделов страны, послужило поводом для окончательной ликвидации польского государства. После решения спорных вопросов, 24 октября 1795 года государства участвующие в разделе установили границы остальных польских земель. В результате III раздела Россия получила оставшиеся литовские, белорусские и украинские земли к востоку от Буга, и линии Немиров-Гродно, общей площадью 120 тыс.км 2 и 1,2 млн. человек. Пруссия – оставшуюся часть Подляшье и Мазовии с Варшавой, Жемайтии (Западной Литвы) и Малопольши, общей площадью 55 тыс. км 2 и 1 млн. населения. Австрия – Краков и часть Малопольши между Пилицей, Вислой и Бугом, часть Подляшья и Мазовии, общей площадью 47 тыс. км 2 , и 1,2 млн. населения.

Вывезенный в Гродно король Станислав Август Понятовский сложил свои полномочия 25 ноября 1795 г. Империи, участвовавшие в разделах, заключили «петербургскую конвенцию» (1797 г.), которая включала постановления по вопросам долгов государства и польского короля, а также обязательство, что монархи договаривающихся сторон никогда не будут использовать в своих титулах название «Королевство Польское».

I раздел Польши

При первом разделе Польши Россия заняла: Польские Инфлянты (юго-восточные территории Латвии), северную часть полоцкого воеводства, а также витебское и мстиславское воеводство, и юго-восточную часть минского (всего около 92 тыс. км 2).

II раздел Польши

При втором разделе – украинские и белорусские земли на восток от линии Друя-Пинск-Збруч, т.е. киевское и брацлавское воеводство, часть подольского, восточную часть волынского и брест-литовского, минское и часть виленского (около 250 тыс. км 2).

III раздел Польши

По III разделу Польши Россия получила: литовские, белорусские и украинские земли на восток от Буга и линии Немиров-Гродно (около 120 тыс. км 2). В 1807 году владения России охватывали также полученную от Пруссии белостоксую область. На окончательное формирование границ российских владений повлияло создание Варшавского Княжества (1807-1814 гг.), а затем – Королевства Польского (от 1815 г.).

Российские владения охватывали 81% бывшей территорий Речи Посполитой, т.е. литовско-белорусско-украинские земли, а также территорию центральной Польши с Варшавой. Созданное на территории принадлежавшей России Королевство Польское утратило автономию в результате народных восстаний 1830 и 1863 годов.

После I мировой войны и Рижского мира (1921), окончившихся польско-большевистской войной, значительная часть бывших российских владений осталась в СССР, кроме Литвы и Латвии.

Предыстория

Ситуация накануне разделов

Карта Речи Посполитой до разделов

В середине XVIII века Речь Посполитая уже не была в полной мере независимой. Российские императоры оказывали непосредственное влияние на избрание польских королей. Особенно ярко эта практика видна на примере избрания последнего правителя Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского , бывшего фаворита российской Императрицы Екатерины Великой . Во время правления Владислава IV (1632-1648), всё чаще стало применяться право liberum veto . Эта парламентская процедура была основана на представлении о равенстве всех шляхтичей - представителей законодательного органа Речи Посполитой - сейма . Для принятия каждого решения требовалось единодушное согласие. Мнение любого депутата, что какое-либо решение противоречит инструкции, полученной им от всей шляхты повета при избрании, даже если это решение было одобрено остальными депутатами, было достаточным для того, чтобы заблокировать это решение. Процесс принятия решений всё более затруднялся. Liberum veto также предоставляло возможности давления и прямого влияния и подкупа депутатов со стороны иностранных дипломатов, которые этой возможностью активно пользовались.

Речь Посполитая сохраняла нейтралитет во время Семилетней войны , при этом она проявляла сочувствие к союзу Франции , Австрии и России , пропуская российские войска через свою территорию к границе с Пруссией . Фридрих II принял ответные меры, заказав изготовление большого количества фальшивых польских денег, что должно было серьёзно затронуть экономику Речи Посполитой. В 1767 году через пророссийски настроенную знать и российского посла в Варшаве князя Николая Репнина Екатерина II инициировала принятие так называемых «кардинальных прав», которые ликвидировали результаты прогрессивных реформ 1764 года. Был созван сейм, работавший под фактическим контролем и на условиях, продиктованных Репниным. Репнин также приказал арестовать и выслать в Калугу некоторых активных противников своей политики, таких как Юзеф Анджей Залуский и Вацлав Ржевуский. «Кардинальные права» закрепляли законом все отменённые в ходе реформ практики прошлого, в том числе liberum veto. Речь Посполитая была вынуждена опереться на поддержку России для защиты от усиливающегося натиска со стороны Пруссии, которая желала аннексировать северо-западные районы Польши, дабы соединить свои западную и восточную части. В этом случае Речь Посполитая сохранила бы выход к Балтийскому морю только в Курляндии и на северо-западе Литвы .

Репнин потребовал свободы вероисповедания для протестантов и православных и в 1768 году некатолики были уравнены в правах с католиками, что вызвало негодование среди католических иерархов Речи Посполитой. Такую же реакцию вызывал сам факт вмешательства во внутренние дела государства, что привело к войне, в которой силы Барской конфедерации сражались против российских войск, верных королю сил и восставшего православного населения Украины (1768-1772). Конфедерация также обратилась за поддержкой к Франции и Турции , с которой Россия в это время находилась в состоянии войны. Однако турки потерпели поражение от русских войск, помощь Франции оказалась несущественной и силы конфедерации были разгромлены русскими войсками Кречетникова и королевскими войсками Браницкого. Ослаблению государства способствовала позиция давнего союзника Речи Посполитой - Австрийской империи.

Имевшие общие границы с Речью Посполитой Пруссия , Австрия и Россия подписали секретное соглашение о сохранении неизменности законов Речи Посполитой. Этот союз позже стал известен в Польше как «Союз Трёх Чёрных Орлов» (на гербах всех трёх государств был изображен чёрный орёл, в отличие от белого орла - символа Польши).

Первый раздел

Первый раздел (1772)

Согласно этому соглашению Россия получила белорусские земли до линии Динабург -Пинск -Збруч , восточную часть Полесья, украинские области Подолье и Волынь . Под власть Пруссии перешли территории, населённые этническими поляками: Данциг (Гданьск) , Торн , Великая Польша , Куявия и Мазовия , за исключением Мазовецкого воеводства.

Третий раздел

Три раздела союза Польши и Литвы на одной карте

В Пруссии из бывших польских земель были созданы три провинции: Западная Пруссия, Южная Пруссия и Новая Восточная Пруссия. Официальным языком стал немецкий, введены прусское земское право и немецкая школа, земли «королевщины» и духовные имения отобраны в казну.

Земли, перешедшие под власть австрийской короны, получили название Галиция и Лодомерия, они были разделены на 12 округов. Здесь также были введены немецкая школа и австрийское право.

В итоге трёх разделов Речи Посполитой, к России перешли литовские, белорусские (кроме части с городом Белосток , отошедшей к Пруссии) и украинские земли (кроме части Украины, захваченной Австрией), а коренные польские земли, населённые этническими поляками, были поделены между Пруссией и Австрией.

В результате Наполеоновских войн Наполеон Бонапарт на короткое время восстановил польское государство в форме Варшавского герцогства под короной саксонского короля. После падения Наполеона в Россия, Пруссия и Австрия вновь разделили Польшу и создали на завоёванных ими территориях автономные области:

- Великое княжество Познанское (отошло Пруссии)

- Вольный город Краков (в включён в состав Австрийской Империи)

- Царство Польское (отошло России)

См. также

- Четвёртый раздел Польши

Литература

- Тарас А. Е. Анатомия ненависти: Русско-польские конфликты в XVIII-XX вв. - Минск: Харвест, 2008. - С. 832 с.. - ISBN 978-985-16-1774-2

- Конзеля Л., Цегельский Т. Концерт трёх чёрных орлов. Споры о разделах Польши // Историки отвечают на вопросы. - М ., 1990.

- Стегний П. В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 1772. 1793. 1795. - 2002. - С. 696 с.. - ISBN 5-7133-1152-Х

- Малиновский А.Ф. Исторические доказательства о давнем желании польского народа присоединиться к России // Записки и труды Общества истории и древностей российских, 1833. – Ч. 6. – С. V-X, 11-106.

- Соловьёв С. М. Кн. 16 // История падения Польши // Соч. - М ., 1995.

- Cegilski T., Kadziela L. Rozbiory Polski: 1772-1793-1795. - Warszawa, 1990.

Примечания

Wikimedia Foundation . 2010 .

). Но она не возобновила и войны с Пруссией, а твердо и решительно установила нейтралитет России в Семилетней войне.

Вскоре события в Речи Посполитой потребовали особого внимания Екатерины. Король польский Август III доживал свой век; близилось время «бескоролевья». Русскому правительству, которое со времен Петра Великого утвердило свое влияние в Польше, надлежало определить удобного для России кандидата в короли и подготовить его избрание на сейме. Сверх того, внутренняя анархия в Речи Посполитой к середине XVIII ст. стала настолько явною и тяжелою, что соседние правительства должны были с особым вниманием следить за ходом польско-литовских дел и быть готовыми к вмешательству в случае окончательного разложения Речи. Из самой Польши и Литвы шел призыв к такому вмешательству. Так, к императрице Екатерине, в начале ее царствования, обратился Белорусский епископ (Георгий Конисский) с мольбою о защите православного населения в Речи Посполитой, которое подвергалось не только отдельным насилиям и поруганиям, но и систематическому преследованию властей. (Так, запрещалось не только строить, но и исправлять православные церкви; цензура православных церковных книг поручалась католикам; были установлены поборы с православных в пользу католического духовенства; православные были подчинены церковному католическому суду; наконец, у русских православных людей отнято было право занимать общественные должности и быть депутатами на сейме.)

Было уже показано (§91), что главной причиной бедствий Речи Посполитой была «златая вольность» народа-шляхты, не признававшей ни королевского авторитета, ни человеческих прав низших сословий. Разделяя с королем право верховного управления на сеймах, шляхта нередко отказывала королю в повиновении, составляла против короля и правительства открытые союзы для защиты своих прав и вольностей – «конфедерации» – и даже бралась за оружие против своего государя и начинала «рокош», или восстание. При этом она считала конфедерации и рокоши своим законным правом, ибо закон действительно разрешал отказывать королю в повиновении, если король нарушал права шляхты. При таких обычаях разнузданной шляхты король в Речи Посполитой не имел в сущности никакой власти и мог рассчитывать только на свои личные средства и силы. А так как во главе шляхты стояли богатейшие и могущественные «магнаты» (князья и паны), то личных средств и сил короля никогда не хватало на то, чтобы сломить своеволие господствовавшего в стране сословия. Напротив, сам король должен был искать себе опоры и поддержки в иностранных дворах, чтобы держаться в своем государстве. (Август III в этом отношении подражал своему отцу Августу II и охотно искал покровительства России.) Таким образом, политический порядок в Речи Посполитой был расшатан до последней степени, и страна стала жертвой безначалия.

В среде самого господствующего сословия это безначалие привело к печальным последствиям. Равный по своим политическим правам, народ-шляхта не был однороден в общественном отношении. Во главе его находилась сильная знать – магнаты, владевшие громадными землями и богатствами, привыкшие к независимому властвованию в своих владениях. А рядом с ними в шляхте были мелкопоместные ничтожные землевладельцы, готовые искать милостей и ласки у знатных людей, их соседей, покровителей и милостивцев. Житейская зависимость мелких шляхтичей от крупных панов выражалась в том, что вокруг магнатов слагался круг клиентов, готовых на все по приказу своего пана. Паны вертели шляхтой, как хотели, и на сеймах оказывались истинными господами дел. Каждый из них стоял во главе послушной ему шляхетской партии и руководил ей, не разбирая средств и приемов. Сеймы обращались в арену мелкой и своекорыстной борьбы лиц и кружков с полным забвением государственной пользы. Речь Посполитая, шляхетская республика, выродилась в олигархию панов, поработивших шляхту.

Падение политического порядка особенно наглядно выражалось в том, что сеймы потеряли характер серьезного представительного собрания и обыкновенно не могли прийти к определенным постановлениям. Старый сеймовый обычай требовал единогласного решения дел. (Каждый голос на сейме представлял собой какую-либо часть государства: крупные паны, поголовно присутствовавшие на сеймах, голосовали за свои крупные владения; шляхетские выборные «послы» голосовали за свой «повет», то есть уезд, иначе за свой шляхетский «поветовый» сеймик, который их послал на общий сейм. Надо было, чтобы вся Речь Посполитая, всеми своими голосами, участвовала в принятом на сейме решении.) В ту пору, когда порядок на сейме был еще крепок, к вопросу о единогласии относились серьезно и совестливо. В XVIII же в. самым обычным делом было «сорвать сейм» тем, чтобы подкупить или убедить какого-либо члена сейма не согласиться с принятым решением. Он возглашал: «не позволяю», и решение падало. Этот обычай, при котором каждому члену сейма принадлежало право «свободного запрещения» (liberum veto), вконец погубил сеймовую деятельность. Никакой реформы, никакого полезного постановления нельзя было провести через сейм, так как всегда была возможность сорвать решение сейма простой и низкой интригой.

Естественным последствием политической анархии был полный разгул произвола и насилий в общественной жизни. Везде и во всем сильный обижал слабого. Магнаты ссорились между собой и вели чуть не войны друг против друга. Сосед обижал соседа; землевладельцы мучили своих «хлопов» – крестьян; шляхта насильничала над горожанами и евреями; католики и униаты теснили «диссидентов», то есть людей, не принадлежащих к господствующей церкви, иначе – православных и протестантов. Безвинно гонимые и обиженные нигде не находили защиты своих прав, своего имущества и своей жизни. Вполне понятно, что, потеряв терпение, они искали покровительства на стороне, у чужой власти, у иноземных правительств. Так поступали сами польские короли; так поступали и диссиденты. Этим для соседних государей создавалась не только возможность, но и необходимость вмешательства во внутренние дела Речи Посполитой.

В 1763 г. умер король Август III. Согласно желанию императрицы Екатерины, сеймом на престол был избран природный поляк граф Станислав Понятовский (царствовавший под именем Августа IV). Так как Понятовский был личным знакомым Екатерины и притом находился под ее сильным влиянием, то русский посол в Варшаве (князь Репнин) получил очень важное значение при новом польском короле. По жалобе епископа Георгия Конисского Екатерина решилась поднять свой голос в защиту православных в Польше и Литве. Только, по соглашению с прусским королем, она сделала это в общей форме ходатайства о даровании равноправия с католиками всем диссидентам (и православным, и протестантам). Сейм отнесся к вопросу с чрезвычайной нетерпимостью и отказал в даровании прав диссидентам.

Тогда императрица Екатерина прибегла к очень решительному средству: она указала князю Репнину постараться о том, чтобы православная и протестантская шляхта составила конфедерации для защиты своих прав. Репнину удалось устроить три конфедерации: православную, протестантскую и третью – из католиков, склонных поддержать диссидентов. Однако это мало повлияло на сейм: сейм не оставил своей нетерпимости. Тогда князь Репнин прибег к прямому воздействию силой. Русские войска были введены в Варшаву, и Репнин потребовал от короля ареста католических вожаков сейма. Эти вожаки были схвачены и увезены в Россию (в их числе были два католических епископа). Сейм сдался и уступил. Особым законом (1767) было поставлено, что диссидентская шляхта уравнивается с католической во всех правах, но католичество остается господствующим исповеданием и король может быть избран только из католиков. То была очень крупная реформа. Ее исполнение было обеспечено в 1768 г. особым трактатом Речи Посполитой с Россией, по которому императрица Екатерина обещала в будущем охранять без всяких изменений государственный строй Польши и Литвы. Это обещание императрицы устанавливало как бы протекторат России над Речью Посполитой: Россия получала право надзора над внутренней жизнью соседнего государства.

Таким образом, императрица Екатерина совершила целый переворот в политических и религиозных отношениях польско-литовского общества. Нельзя было думать, чтобы народ-шляхта мог легко примириться с насильственным воздействием на сейм и короля. Действительно, в Польше образовался ряд конфедераций (с центром в городе Баре) «за веру и свободу», то есть в защиту умаленных прав католической церкви и сейма и против покровительства России. В борьбе за свои права «барские» конфедераты не щадили православного народа и вызвали против себя «колиивщину» – восстание так называемых «гайдамаков». (Прозвище гайдамаков носили тогда бродячие разбойничьи дружины крестьян, «казаковавших» в Правобережной Украине, по примеру казаков XVI–XVII ст.) Гайдамаки, как и шляхта, встали за свою «веру и свободу» и с необыкновенной жестокостью начали громить ксендзов, шляхту и евреев, уничтожая целые города (г. Умань был поголовно вырезан гайдамаками под начальством казаков Железняка и Гонты). В Польше началась ужасающая смута (1768). Король не имел средств ни на то, чтобы защитить себя и закон от конфедератов, ни на то, чтобы подавить колиивщину. Он просил Екатерину прислать свои войска для водворения порядка. В силу договора 1768 г. Екатерина послала в Польшу военные силы.

Русские войска скоро усмирили гайдамаков, но долго не могли справиться с конфедератами. Отряды конфедератов бродили с места на место, занимались грабежом, но не принимали сражений с регулярными войсками, а просто убегали от них. По неприязни к России, Франция посылала конфедератам помощь, а Австрия давала им приют. Это еще более затрудняло борьбу с ними. Наконец, и само польское правительство стало вести себя двусмысленно и уклонялось от содействия русским войскам. Смута затягивалась, и это дало повод Пруссии и Австрии ввести в Польшу свои войска. Когда, наконец, Суворов нанес конфедератам ряд поражений и отнял у них Краков, стало ясно, что конфедерации пришел конец. Но державы не вывели своих войск из Польши. Между ними начались переговоры о том, чтобы взять с Речи Посполитой вознаграждение за понесенные ими траты и беспокойства. В результате этих переговоров Пруссия оставила за собою Померанию и часть Великой Польши (те земли, которые разделяли Бранденбург и Пруссию); Австрия присоединила к себе Галицию, а Россия взяла Белоруссию.

Разделы Польши. Карта

Это отчуждение земель Речи Посполитой, происшедшее в 1773 г., известно под названием «первого раздела Польши». Императрица Екатерина, по-видимому, не совсем была довольна этим разделом. Пруссия и Австрия, воспользовавшись обстоятельствами, получили польские провинции без всяких усилий и затрат, что совсем не входило в планы Екатерины. Притом Австрия получила коренную русскую область, что не могло не огорчать тех русских людей, которые понимали печальный смысл этой утраты.

Дополнение

В. О. Ключевский о первом разделе Польши

Отношения [Екатерины II] к Польше

В западнорусском или польском вопросе допущено было меньше политических химер, но немало дипломатических иллюзий, самообольщения (недоразумений) и всего больше противоречий. Вопрос состоял в воссоединении Западной Руси с Русским государством; так он стал еще в XV в. и полтора столетия разрешался в том же направлении; так его понимали и в самой Западной России в половине XVIII в.

Из сообщений приехавшего на коронацию в 1762 г. епископа белорусского Георгия Конисского Екатерина могла видеть, что дело не в политических партиях, не в гарантии государственного устройства, а в религиозных и племенных инстинктах, наболевших до междоусобной резни сторон, и никакие договоры, никакие протектораты не в силах мирно распутать этот религиозно-племенной узел; требовалось вооруженное занятие, а не дипломатическое вмешательство.

На вопрос Екатерины, какую пользу может извлечь Русское государство из защиты православных в Польше, один тамошний игумен отвечал прямо: Русское государство праведно может отобрать у поляков на 600 верст плодороднейшей земли с бесчисленным православным народом. Екатерина не могла прикинуть такой грубо прямой постановки дела к шаблонам своего политического мышления и повела народно-психологический вопрос извилистым путем дипломатии. Общий национально-религиозный вопрос подменяется тремя частичными задачами, территориальной, покровительственной и полицейской: предположено было продвинуть северо-западную границу до Западной Двины и Днепра с Полоцком и Могилевом, добиться восстановления православных в правах, отнятых у них католиками, и потребовать выдачи многочисленных русских беглецов с прекращением дальнейшей их приемки. Этим и ограничивалась первоначальная программа русской политики.

Диссидентское дело о покровительстве единоверцев и прочих диссидентов, как тогда выражались, об уравнении их в правах с католиками было особенно важно для Екатерины, как наиболее популярное дело, но и особенно трудно, потому что бередило много больных чувств и задорных интересов. Но именно в этом деле политика Екатерины обнаружила особенный недостаток умения соображать образ действий с положением дел. Диссидентское дело надобно было проводить сильной и властной рукой, а королю Станиславу Августу IV, и без того слабовольному человеку, не дали ни силы, ни власти, обязавшись по договору с Пруссией не допускать никаких реформ в Польше, способных усилить власть короля. Станислав по бессилию оставался, по его выражению, "в совершенном бездействии и небытии", бедствовал без русской субсидии, иногда не имея со своим двором дневного пропитания и перебиваясь мелкими займами.

Своей гарантией поддерживали польскую конституцию, которая была узаконенной анархией, и сами же негодовали, что при такой анархии ни в чем от Польши никакого толку добиться нельзя. Притом Панин дал делу диссидентов очень фальшивую постановку. Уравнение их в правах с католиками, которого требовало русское правительство, могло быть политическое и религиозное. Православные ждали от России прежде всего уравнения религиозного, свободы вероисповедания, возвращения отнятых у них католиками и униатами епархий, монастырей и храмов, права невольным униатам воротиться к вере православных отцов. Политическое уравнение, право участия в законодательстве и управлении было для них не столь желательно и даже опасно.

В Речи Посполитой только шляхта пользовалась политическими правами. Верхние слои православного русского дворянства ополячились и окатоличились; что уцелело, было бедно и необразованно; между православными дворянами трудно было отыскать человека, способного быть депутатом на сейме, заседать в Сенате, занимать какую-либо государственную должность, потому что, как писал русский посол в Варшаве своему двору, все православные дворяне сами землю пашут и без всякого воспитания. Даже епископ белорусский Георгий Конисский, глава православных Западной Руси, который по своему сану должен был сидеть в Сенате, не мог иметь там места, не будучи дворянского происхождения. Притом политическое уравнение пугало малосильное православное дворянство еще большим озлоблением господствующей католической шляхты, принужденной делиться господством со своими врагами. Все это сдерживало стремление диссидентов к политическим правам.

Панин, напротив, больше всего хлопотал о политическом уравнении. Выступая во имя свободы совести как министр православной державы, он находил усиление православия, как и протестантизма в Польше, вредным для России. Протестантская религия может вывести поляков из их невежества и повести к опасному для России улучшению их государственного строя. "Относительно наших единоверцев этого неудобства быть не может", т. е. от православия нельзя опасаться ни искоренения невежества, ни улучшения государственного строя, но излишне усиленные нами православные станут от нас независимы. Им надобно дать политические права только для того, чтобы образовать из них надежную политическую партию с законным правом участвовать во всех польских делах, однако не иначе, как под нашим покровительством, "которое мы себе присваиваем на вечные времена".

Мечтательный идиллик северной системы здесь – положительный макиавеллист. Вынужденными конфедерациями, т. е. вооруженными восстаниями, устроенными под давлением русских войск, арестами наиболее упрямых противников вроде епископа краковского Солтыка русское правительство добилось своего, провело на сейме вместе с русской гарантией конституции и свободой вероисповедания для диссидентов и политическое уравнение их с католической шляхтой.

Но Панин ошибся в своих расчетах, а опасения диссидентов сбылись. Диссидентское уравнение зажгло всю Польшу. Едва разошелся сейм, утвердивший договор 13 февраля, как в Баре поднял против него конфедерацию адвокат Пулавский. С его легкой руки начали вспыхивать антидиссидентские конфедерации там и сям по всей Польше. Все бездомное и праздношатающееся из замотавшейся шляхты, из панской дворни, из городов и сел собиралось под знамена этих конфедераций и, рассыпаясь по стране мелкими шайками, грабило во имя веры и отечества кого ни попало; доставалось и своим, но более всего терпели диссиденты и евреи. По обычному конфедерационному праву всюду, где действовали конфедерации, упразднялись местные власти и водворялось полное безначалие.

Это была своего рода польско-шляхетская пугачевщина, нравами и приемами ничуть не лучше русской мужицкой, и трудно сказать, которая из них клала больше позора на государственный строй, ее породивший, хотя причины обоих движений были различны до противоположности: там – разбой угнетателей за право угнетения, здесь – разбой угнетенных за освобождение из-под гнета. Русская императрица, за порядок и законы республики; польское правительство ей и предоставило подавить мятеж, а само оставалось любопытным зрителем событий.

Русского войска было в Польше до 16 тыс. Эта дивизия и воевала с половиной Польши, как тогда говорили. Большая часть войска стояла гарнизонами по городам, и только четверть преследовала конфедератов; но, как доносил русский посол, сколько за сим ветром ни гоняются, догнать не могут и только понапрасну мучатся.

Конфедераты всюду находили поддержку; мелкая и средняя шляхта тайно снабжала их всем нужным. Католический фанатизм был разогрет духовенством до высшей степени; под его действием разрывались все общественные и нравственные связи. Помянутый епископ Солтык перед арестом вызывался русскому послу склонить католиков на уступки диссидентам, если посол позволит ему по-прежнему вести себя самоотверженным борцом за веру для сохранения кредита в своей партии, т. е. позволит ему быть плутом и провокатором.

Русский кабинет убедился, что ему не справиться с последствиями собственной политики, и поручил русскому послу подговаривать самих диссидентов пожертвовать частью дарованных им прав, чтобы сохранить остальные, и обратиться к императрице с ходатайством о разрешении им такой жертвы.

Екатерина позволила, т. е. вынуждена была отказаться от допущения диссидентов в Сенат и министерство, и только в 1775 г., после первого раздела Польши, за ними утверждено было право быть избираемыми на сейм вместе с доступом ко всем должностям. Одною из причин непрямой постановки диссидентского вопроса были полицейские соображения, к нему прицепленные.

Порядки самодержавно-дворянского русского правления так тяжело ложились на низшие классы, что издавна тысячи народа бежали в безнарядную Польшу, где на землях своевольной шляхты жилось сноснее. Панин потому особенно считал вредным наделение православных в Речи Посполитой слишком широкими правами, что тогда побеги из России еще более усилятся "при свободе веры, соединенной с выгодами свободного во всем народа".

Тем [же] барским взглядом русская политика смотрела и на православное простонародье Речи Посполитой: в нем, как в единоверцах, видели предлог ко вмешательству в польские дела, но не хотели пользоваться им, как материалом для политической агитации против господствующего, сами находясь в положении такого же класса.

Диссидентское дело обострило на Украине давнюю непрерывную борьбу православных с униатами и католиками, столько же ободрило правых, сколько озлобило вторых. Ответом православных на Барскую конфедерацию был гайдамацкий бунт (1768 г.), в котором вместе с гайдамаками, русскими беглецами, ушедшими в степи, поднялись запорожцы с Железняком во главе, оседлые казаки и крепостные крестьяне с сотником Гонтой и другими вождями. Явилась и подложная грамота императрицы Екатерины с призывом подниматься на ляхов за веру. Бунтари по-старому избивали евреев и шляхту, вырезали Умань; фанатизм греческий и холопий, как выразился о восстании король Станислав, боролся огнем и мечом с фанатизмом католическим и шляхетским. Русский бунт погасили русские же войска; повстанцы, избегнувшие кола и виселицы, воротились в прежние состояния.

При такой двусмысленности русской политики православные диссиденты Западной Руси не могли понять, что хочет сделать для них Россия, пришла ли она совсем освободить их от Польши или только уравнять, хочет ли она избавить их от католического ксендза и униатского попа или и от польского пана.

[Первый] раздел Польши

В продолжение шести-семи лет сумятицы, поднявшейся в Польше со смерти короля Августа III (1763 г.), в русской политике незаметно мысли о воссоединении Западной Руси: она затерта вопросами о гарантии, диссидентах, конфедерациях. Забота Панина о присвоении России покровительства диссидентам "на вечные времена" скорее указывает на то, что ему была совсем чужда эта мысль.

Русский кабинет сначала довольствовался (думал только) исправлением границы с польской стороны и каким-нибудь территориальным вознаграждением Фридриха за содействие в Польше. Но русско-турецкая война дала делам более широкое течение. Фридрих сперва испугался этой войны, опасаясь, что Австрия, злобясь на русско-прусский союз, вмешается в нее, станет за Турцию, впутает и Пруссию. С целью отклонить эту опасность из Берлина с самого начала войны и была пущена в ход мысль о разделе Польши. Эта идея ничья; она сложилась сама собой из всего строя, быта и соседского окружения Речи Посполитой и носилась в дипломатических кругах давно, уже с XVII в.

При деде и отце Фридриха II три раза предлагали Петру I раздел Польши и всегда непременно с уступкой прусскому королю западной Пруссии, отделявшей досадным промежутком Бранденбург от восточной Пруссии. Фридриху II принадлежит не самая идея, а ее практическая разработка. Он сам признавался, что, страшась усиления России, он попробовал без войны, без жертв и риска, только ловкостью извлечь пользу из ее успехов. Война России с Турцией дала ему желанный случай, который он, по его выражению, ухватил за волосы. По его плану к союзу России с Пруссией привлекалась враждебная им обеим Австрия для дипломатического – только отнюдь не вооруженного – содействия России в войне с Турцией, и все три державы получали земельное вознаграждение не от Турции, а от Польши, подавшей повод к войне.

После трехлетних переговоров, веденных с "притворной добросовестностью", по выражению Панина, участники, перетасовывая области и населения, как игральные карты, подвели такие итоги игры. Молдавия и Валахия, христианские княжества, отвоеванные у турок русскими войсками, возвращались именно по настоянию Фридриха, союзника, под турецкое иго, освобождение от которого им было торжественно обещано, а взамен этой уступки русский кабинет, обязавшись охранять территориальную целость христианской Польши от хищных соседей, заставил Россию вместе с ними участвовать в ее расхищении.

Вышло так, что одни польские области отходили к России взамен турецких за военные издержки и победы, а другие – к Пруссии и Австрии так, ни за что, или к первой как бы за комиссию и за новую постановку дела, за фасон, а ко второй в виде отступного за вражду к России, вызванную ее союзом с той же Пруссией.

Наконец, в 1772 г. (25 июля) последовало соглашение трех держав-дольщиц, по которому Австрия получала всю Галицию с округами, захваченными еще до раздела, Пруссия – западную Пруссию с некоторыми другими землями, а Россия – Белоруссию (ныне губернии Витебская и Могилевская).

Доля России, понесшей на себе всю тяжесть турецкой войны и борьбы с польской сумятицей, была не самая крупная: по вычислениям, какие представил Панин, она по населенности занимала среднее место, а по доходности – последнее; самая населенная доля была австрийская, самая доходная – прусская.

Однако, когда австрийский посол объявил Фридриху свою долю, король не утерпел, чтоб не воскликнуть, взглянув на карту: "Чёрт возьми, господа! У вас, я вижу, отличный аппетит: ваша доля столь же велика, как моя и русская вместе; поистине у вас отличный аппетит". Но он был доволен разделом больше остальных участников. Удовольствие его доходило до самозабвения, т. е. до желания быть добросовестным: он признавался, что у России много прав поступить так с Польшей, "чего нельзя сказать об нас с Австрией". Он видел, как плохо воспользовалась Россия своими правами и в Турции и в Польше, и чувствовал, как из этих ошибок росла его новая сила.

Это чувствовали и другие. Французский министр злорадно предостерегал русского уполномоченного, что Россия со временем пожалеет об усилении Пруссии, которому она так много содействовала. В России также винили Панина в чрезмерном усилении Пруссии, и он сам сознавался, что зашел дальше, чем желал, а Гр. Орлов считал договор о разделе Польши, так усиливший Пруссию и Австрию, преступлением, заслуживающим смертной казни.

Как бы то ни было, редким фактом в европейской истории останется тот случай, когда славяно-русское государство в царствование с национальным направлением помогло немецкому курфюршеству с разрозненной территорией превратиться в великую державу, сплошной широкой полосой раскинувшуюся по развалинам славянского же государства от Эльбы до Немана.

По вине Фридриха победы 1770 г. принесли России больше славы, чем пользы. Екатерина выходила из первой турецкой войны и из первого раздела Польши с независимыми татарами, с Белоруссией и с большим нравственным поражением, возбудив и не оправдав столько надежд в Польше, в Западной России, в Молдавии и Валахии, в Черногории, в Морее.

В. О. Ключевский. Русская история. Полный курс лекций. Лекция 76