Разрушение эритроцитов в печени. Жизненный цикл эритроцитов. Показатель СОЭ: что он обозначает

Эритроциты как понятие появляются в нашей жизни чаще всего в школе на уроках биологии в процессе знакомства с принципами функционирования человеческого организма. Те, кто не обратил внимания в то время на тот материал, впоследствии могут вплотную столкнуться с красными кровяными клетками (а это и есть эритроциты) уже в поликлинике при обследовании.

Вас отправят на , а в результатах будет интересовать уровень эритроцитов, поскольку этот показатель относится к главным показателям здоровья.

Основная функция этих клеток – снабжение кислородом тканей тела человека и выведение из них углекислот. Нормальное их количество обеспечивает полноценную работу организма и его органов. При колебаниях уровня красных клеток появляются различные нарушения и сбои.

Эритроциты – это красные кровяные клетки человека и животных, содержащие гемоглобин.

Они имеют специфическую двояковогнутую дисковую форму. Из-за этой особенной формы общая поверхность этих клеток составляет до 3000 м² и превосходит поверхность тела человека в 1500 раз. Для обычного человека эта цифра интересна тем, что кровяная клетка выполняет одну из своих основных функций именно своей поверхностью.

Справочно.

Чем больше суммарная поверхность красных кровяных клеток, тем лучше для организма.

Если бы эритроциты были обычной для клеток шарообразной формы, то площадь их поверхности была на 20 % меньше существующей.

Благодаря своей необычной форме красные клетки могут:

- Транспортировать большее количество кислорода и углекислого газа.

- Проходить через узкие и изогнутые капиллярные сосуды. Способность проходить в самые отдаленные участки человеческого тела эритроциты теряют с возрастом, а также при патологиях, связанных с изменением формы и размеров.

Один кубический миллиметр крови здорового человека содержит 3,9-5 миллионов красных кровяных клеток.

Химический состав эритроцитов выглядит так:

- 60% – вода;

- 40% – сухой остаток.

Сухой остаток телец состоит из:

- 90-95 % – гемоглобин, красный пигмент крови;

- 5-10 % – распределяются между липидами, белками, углеводами, солями и ферментами.

Такие клеточные структуры как ядро и хромосомы у кровяных телец отсутствуют. К безядерному состоянию эритроциты приходят в ходе последовательных преобразований в жизненном цикле. То есть жесткая составляющая клеток уменьшена до минимума. Спрашивается, зачем?

Справочно. Природа так создала красные клетки, чтобы, имея стандартный размер 7-8 мкм, они проходили через мельчайшие капилляры диаметром 2-3 мкм. Отсутствие жесткого ядра как раз и позволяет “протискиваться” сквозь тончайшие капилляры, чтобы донести до всех клеток кислород.

Образование, жизненный цикл и разрушение красных клеток

Образуются эритроциты от предшествующих клеток, которые происходят от стволовых. Зарождаются красные тельца в костном мозге плоских костей – черепе, позвоночнике, грудине, ребрах и костях таза. В случае, когда по причине болезни костный мозг не в состоянии синтезировать красные кровяные тельца, они начинают вырабатываться другими органами, которые отвечали за их синтез во внутриутробном развитии (печень и селезенка).

Образуются эритроциты от предшествующих клеток, которые происходят от стволовых. Зарождаются красные тельца в костном мозге плоских костей – черепе, позвоночнике, грудине, ребрах и костях таза. В случае, когда по причине болезни костный мозг не в состоянии синтезировать красные кровяные тельца, они начинают вырабатываться другими органами, которые отвечали за их синтез во внутриутробном развитии (печень и селезенка).

Заметим, что, получив результаты общего анализа крови, вы можете столкнуться с обозначением RBC – это английская аббревиатура red blood cell count – количество красных кровяных телец.

Справочно. Эритроциты (RBC) производятся (эритропоэз) в костном мозге под контролем гормона эритропоэтина (ЭПО). Клетки в почках производят ЭПО в ответной реакции на уменьшение доставки кислорода (как при анемии и гипоксии), а также при повышении уровня андрогенов. Здесь важно, что в дополнение к ЭПО, для производства эритроцитов требуется поставка составляющих, главным образом железа, витамина B 12 и фолиевой кислоты, которые поставляются либо с пищей, либо в качестве добавок.

Живут эритроциты около 3-3,5 месяцев. Каждую секунду в теле человека их распадается от 2 до 10 миллионов. Старение клеток сопровождается изменением их формы. Разрушаются эритроциты чаще всего в печени и селезенке, образуя при этом продукты распада – билирубин и железо.

Читайте также по теме

Полицитемия. Симптомы и лечение

Кроме естественного старения и смерти, распад красных кровяных телец (гемолиз) может происходить и по другим причинам:

- из-за внутренних дефектов – к примеру, при наследственном сфероцитозе.

- под воздействием различных неблагоприятных факторов (например, токсинов).

При разрушении содержимое красной клетки уходит в плазму. Обширный гемолиз может привести к снижению общего числа перемещающихся в крови эритроцитов. Это называется гемолитической анемией.

Задачи и функции эритроцитов

Основными функциями кровяных телец являются:

- Перемещение кислорода из легких к тканям (с участием гемоглобина).

- Перенос углекислого газа в обратном направлении (при участии гемоглобина и ферментов).

- Участие в обменных процессах и регуляции водно-солевого баланса.

- Перенесение в ткани жироподобных органических кислот.

- Обеспечение питания тканей (эритроциты поглощают и переносят аминокислоты).

- Непосредственное участие в свертываемости крови.

- Защитная функция. Клетки способны всасывать вредные вещества и переносить антитела – иммуноглобулины.

- Способность к подавлению высокой иммунореактивности, что может использоваться для лечения различных опухолей и аутоиммунных заболеваний.

- Участие в регуляции синтеза новых клеток – эритропоэза.

- Кровяные тельца помогают поддерживать кислотно-щелочной баланс и осмотическое давление, которые необходимы для осуществления биологических процессов в организме.

По каким параметрам характеризуют эритроциты

Основные параметры развернутого анализа крови:

- Уровень гемоглобина

Гемоглобин - это пигмент в составе эритроцитов, который помогает осуществлению газообмена в организме. Повышение и снижение его уровня чаще всего связано с количеством кровяных телец, но случается, что эти показатели меняются независимо друг от друга.

Нормой для мужчин является от 130 до 160 г/л, для женщин – от 120 до 140 г/л и 180–240 г/л для младенцев. Недостаток гемоглобина в крови называют анемией. Причины повышения уровня гемоглобина аналогичны причинам снижения числа красных клеток. - СОЭ – скорость оседания эритроцитов.

Показатель СОЭ может повышаться при наличии воспалений в организме, а снижение его обусловлено хроническим нарушением кровообращения.

В клинических исследованиях показатель СОЭ дает представление об общем состоянии организма человека. В норме СОЭ должен составлять 1-10 мм/час у мужчин, и 2-15 мм/час у женщин.

При сниженном количестве красных телец в крови СОЭ растет. Снижение СОЭ происходит при различных эритроцитозах.

Современные гематологические анализаторы, кроме гемоглобина, эритроцитов, гематокрита и других обычных анализов крови, могут снимать и другие показатели, называемые эритроцитарными индексами.

- MCV – средний объем эритроцитов.

Очень важный показатель, который определяет вид анемии по характеристике красных клеток. Высокий уровень MCV показывает гипотонические нарушения в плазме. Низкий уровень говорит о гипертоническом состоянии.

- МСН – среднее содержание гемоглобина в эритроците. Нормальное значение показателя при исследовании в анализаторе должно составлять 27 – 34 пикограммов (пг).

- МСНС – средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах.

Показатель взаимосвязан с MCV и МСН.

- RDW - распределение эритроцитов по объему.

Показатель помогает дифференциации анемий в зависимости от его значений. Показатель RDW совместно с расчетом MCV снижается при микроцитарных анемиях, но его необходимо изучать одновременно с гистограммой.

Эритроциты в моче

Повышенное содержание красных телец имеет название гематурия (кровь в моче). Подобная патология объясняется слабостью капилляров почек, пропускающих в мочу эритроциты, и сбоями в фильтрации почек.Также причиной гематурии могут быть микротравмы слизистой мочеточников, уретры или мочевого пузыря.

Максимальный уровень кровяных клеток в моче у женщин - не более 3 единиц в поле зрения, у мужчин - 1-2 единицы.

При анализе мочи по Нечипоренко считаются эритроциты в 1 мл мочи. Нормой является показатель до 1000 ед/мл.

Показатель более 1000 ед/мл может указывать на наличие камней и полипов в почках или мочевом пузыре и других состояниях.

Нормы содержания эритроцитов в крови

Общее количество эритроцитов, содержащихся в теле человека в целом, и количество красных телец, курсирующих по системе  кровообращения – понятия различные.

кровообращения – понятия различные.

В общее число входят 3 вида клеток:

- те, которые еще не покинули костный мозг;

- находящиеся в «депо» и ожидающие своего выхода;

- курсирующие по кровяным каналам.

Гемолиз эритроцитов, или разрушение, в организме происходит постоянно, и завершает их жизненный цикл, продолжающийся 4 месяца. Процесс, при котором это происходит планово, для человека остается незамеченным. Но если разрушение переносчиков кислорода осуществляется под влиянием внешних или внутренних факторов, гемолиз становится опасным для здоровья . Для его недопущения важно соблюдать профилактические меры, а для успешного лечения – быстро распознать характерные симптомы и выяснить причины, почему развивается патология.

Гемолиз эритроцитов – это их повреждение, при котором гемоглобин выходит в плазму крови, а сама кровь становится прозрачной и приобретает красный цвет, как растворенный краситель в дистиллированной воде, и имеет название «лаковая кровь».

Процесс происходит под действием вещества – гемолизина, в виде антитела или бактериального токсина. Эритроциты переживают разрушение следующим образом :

- Под влиянием раздражителя эритроцит растет в размере.

- Оболочка клетки растягиваться не способна, так как данная возможность ей не свойственна.

- Разрыв оболочки эритроцита, при котором его содержимое попадает в плазму крови.

На видео процесс показан наглядно

Особенности и формы

Гемолиз эритроцитов возникает на фоне нарушенной продукции гемоглобина, избытка эритромициновых кровяных клеток, физиологической желтухе, генетической неполноценности эритроцитов, при которой они склонны к разрушению, а также аутоиммунных нарушениях, когда антитела проявляют агрессию к собственным клеткам крови. Это происходит при остром лейкозе, миеломе и системной красной волчанке.

Подобные признаки проявляются после введения некоторых лекарств и вакцин. Исходя из места распада эритроцитов, гемолиз бывает

:

Исходя из места распада эритроцитов, гемолиз бывает

:

- Внутрисосудистый, при котором разрушение происходит при циркуляции крови, и наблюдается при аутоиммунной и гемолитич. анемии, после интоксикаций гемолитическими ядами и при некоторых заболеваниях.

- Внутриклеточный. Происходит в летках макрофагов в кроветворном органе (селезенке, печени, костном мозге), а также выступает следствием талассемии, наследственного макросфероцитоза, аутоиммунной разновидности анемии. Печень и селезенка увеличиваются.

Механизм

Механизм гемолиза в организме происходит следующим образом

:

Механизм гемолиза в организме происходит следующим образом

:

- Естественный. Нормальный процесс, происходящий в организме непрерывно, и является итогом цикла жизни эритроцита.

- Осмотический. Развивается в гипотонической среде, и возможен в присутствии веществ, деструктивно влияющих на оболочку эритроцитов.

- Термический. Проявляется после воздействия отрицательной температуры на кровь, и эритроциты распадаются кристаллами льда.

- Биологический. Происходит при воздействии на организм микробов, насекомых, других биологических токсинов, или после смешивания несовместимой крови.

- Механический. Наблюдается после значительного механического воздействия на кровь, когда повреждается клеточная оболочка эритроцита.

Причины и симптомы

Существует несколько причин, почему развивается

гемолиз, но наиболее часто встречаются следующие:

Существует несколько причин, почему развивается

гемолиз, но наиболее часто встречаются следующие:

- Поступление в кровь соединений тяжелых металлов.

- Отравления мышьяком или уксусной кислотой.

- Старые инфекционные болезни.

- ДВС-синдром.

- Ожоги химической или температурной природы.

- Смешивание крови, не подходящей по резус-фактору.

Опытный специалист обязан знать не только причины, почему развивается гемолиз эритроцитов, но и характерные признаки, так как на первых стадиях патология протекает бессимптомно, и проявляются только во время острой стадии, которая развивается быстро. Клинически это проявляется в следующем :

- Тошнота, рвота.

- Боли в животе.

- Изменение цвета кожи.

В тяжелой форме гемолиза у человека появляются судороги, угнетается сознание, и всегда присутствует малокровие, внешне проявляясь в виде недомогания, бледности кожных покровов и одышки. Объективной особенностью является выслушивание систолического шума в сердца. Обе формы гемолиза характерны увеличением селезенки и печени. Внутрисосудистое разрушение эритроцитов изменяет цвет мочи.

В случае субкомпенсации, симптомы становятся меньше, малокровие отсутствует или недостаточно выражено. Острое состояние, возникшее при ярко выраженном гемолизе, носит название острого гемолиза. Развивается при гемолитическом малокровии, патологиях или переливаниях несовместимой крови, при действии ядов или отдельных медицинских препаратов. Для него характерна стремительно нарастающая анемия, рост концентрации свободного билирубина, нейтрофильный лейкоцитоз, ретикулоцитоз, и т. д. В результате происходит распад большого числа эритроцитов с высвобождением гемоглобина.

Острое состояние, возникшее при ярко выраженном гемолизе, носит название острого гемолиза. Развивается при гемолитическом малокровии, патологиях или переливаниях несовместимой крови, при действии ядов или отдельных медицинских препаратов. Для него характерна стремительно нарастающая анемия, рост концентрации свободного билирубина, нейтрофильный лейкоцитоз, ретикулоцитоз, и т. д. В результате происходит распад большого числа эритроцитов с высвобождением гемоглобина.

Криз начинается с появления слабости, лихорадки, тошноты с рвотными позывами, болей в виде схваток на пояснице и в области живота, усиливающейся одышкой, тахикардией, ростом температуры. Тяжелая степень патологии характерна резким снижением АД, развитием коллапса и анурии.

Почти всегда увеличивается селезенка, реже печень. Очень часто гемолиз связан с гемолитической анемией. В этом состоянии распад эритроцитов происходит более быстрыми темпами, после чего выделяется непрямая фракция . При малокровии жизнь эритроцитов сокращается, и снижается время их разрушения. Данный вид малокровия делится на 2 вида

:

Очень часто гемолиз связан с гемолитической анемией. В этом состоянии распад эритроцитов происходит более быстрыми темпами, после чего выделяется непрямая фракция . При малокровии жизнь эритроцитов сокращается, и снижается время их разрушения. Данный вид малокровия делится на 2 вида

:

- Врожденный, в котором процесс запускается при аномалии мембран эритроцитов, нарушении химической формулы гемоглобина и при дефиците ферментов.

- Приобретенный, который вызывают яды, токсины и антитела.

Эритроциты . Эритроцитами называются безъядерные красные кровяные клетки. Они имеют двояковогнутую форму, которая увеличивает их поверхность более чем в 1,5 раза. Количество эритроцитов в 1 мм3 крови равно у мужчин 5- 5,5 млн., а у женщин - 4-5,5 млн. У здоровых новорожденных в первый день жизни оно доходит до 6 млн., а затем снижается до нормы взрослого человека. У младших школьников оно равно 5- 6 млн. Наибольшие колебания количества эритроцитов наблюдаются в период полового созревания.

Рис. 45. Кровь человека:

/ - эритроциты, 2 - нейтрофильный лейкоцит, 3 - эозинофильный лейкоцит, 4 - лимфоцит, 5 - кровяные пластинки

Мышечная работа вызывает у детей увеличение или уменьшение количества эритроцитов или не изменяет его. В 13-15 лет количество эритроцитов увеличивается при мышечной работе значительно реже и меньше, чем в 16-18 и 19-23.

В 16-18 лет при длительной мышечной работе иногда наблюдается незначительное снижение содержания эритроцитов и гемоглобина в результате разрушения эритроцитов. Восстановление количества эритроцитов до исходного уровня после мышечной работы у юношей 17-18 лет происходит позднее, чем у взрослых.

В эритроцитах взрослого человека гемоглобин составляет около 32% веса, в среднем 14% веса цельной крови (14 г на 100 г крови). Это количество гемоглобина приравнивается к 100%.

Рис. 46. Возрастные изменения содержания гемоглобина в крови: 1 - мальчики и девочки, 2 - мужчины, 3 - женщины

Относительное содержание гемоглобина с возрастом увеличивается и к 14-15 годам доходит до нормы взрослого. Оно равно (в г на кг веса тела): в 7-9 лет - 7,5; 10-11-7,4; 12-13 - 8,4 и 14-15-10,4.

Гемоглобин обладает видовой специфичностью. У новорожденного он поглощает больше кислорода, чем у взрослого. С 2 лет эта способность гемоглобина максимальна, а с 3 лет гемоглобин поглощает кислород, как и у взрослых.

С возрастом увеличивается количество кислорода в артериальной и венозной крови. У детей 5-6 лет оно равняется (в см3 в 1 мин) в артериальной крови 400, в венозной - 260, у подростков 14-15 лет соответственно 660 и 435, взрослых 800 и 540. Содержание кислорода в артериальной крови (в см3 на 1 кг веса в 1 мин) равно: у детей 5-6 лет - 20, подростков 14-15 лет- 13 и у взрослых-11. Относительно большое количество кислорода, переносимое артериальной кровью, у дошкольников объясняется относительно большим количеством крови и кровотоком, значительно превышающим кровоток взрослых.

Количество кислорода, максимально поглощаемого кровью, можно определить, учитывая, что 1 г гемоглобина поглощает при ГС и давлении 760 мм рт. ст. 1,34 см3 кислорода. Кровь взрослого человека содержит примерно 600 г гемоглобина. Следовательно, она может поглотить 800 см3 кислорода. Соединение гемоглобина с кислородом (оксигемоглобин) легко диссоциирует в тканях на гемоглобин и кислород.

Способность гемоглобина соединяться с окисью углерода в 250 раз больше, чем его способность соединяться с кислородом, а диссоциирует соединение гемоглобина с окисью углерода - карбоксигемоглобин в 3600 раз медленнее. Поэтому образование карбоксигемоглобина при угаре опасно для жизни.

Кроме переноса кислорода, эритроциты участвуют в ферментативных процессах, в сохранении активной реакции крови и в обмене воды и солей. За сутки через эритроциты проходит от 300 до 2000 дм3 воды.

При отстаивании цельной крови, к которой прибавлены противосвертывающие вещества, эритроциты постепенно оседают. Скорость реакции оседания эритроцитов - РОЭ, у мужчин 3-9 мм, а у женщин - 7-12 мм в час. РОЭ зависит от количества белков в плазме крови и от отношения глобулинов к альбуминам. Так как у новорожденного в плазме около 6% белков и отношение количества глобулинов к альбуминам тоже меньше, чем у взрослых, то РОЭ у них около 2 мм, у грудных детей - 4-8 мм, а у более старших детей - 4-8 мм в час.

После учебной нагрузки у большинства детей 7-11 лет нормальная РОЭ (до 12 мм в час) и замедленная РОЭ ускоряются, а ускоренная РОЭ замедляется.

Эритроциты сохраняются только в физиологических растворах, в которых концентрация минеральных веществ, особенно поваренной соли, такая же, как и в плазме крови. Эритроциты разрушаются в растворах, где содержание поваренной соли меньше или больше, чем в плазме крови, при действии на них ядов, ультрафиолетовых лучей, ионизирующего облучения, лучей Рентгена, эманации радия. Разрушение эритроцитов называется гемолизом.

Способность эритроцитов противостоять гемолизу называется резистентностью. С возрастом резистентность эритроцитов значительно падает. Она наибольшая у новорожденных и к 10 годам уменьшается примерно в 1,5 раза.

Эритроциты в здоровом организме постоянно разрушаются при участии особых веществ - гемолизинов, вырабатываемых в печени. Эритроциты живут у новорожденного 14, а у взрослого не больше 100-150 дней (в среднем 30-40 дней). У человека гемолиз происходит в селезенке и печени. Вместо разрушенных в кровотворных органах образуются новые эритроциты и, следовательно, количество эритроцитов поддерживается на относительно постоянном уровне.

Явление, связанное с разрушением эритроцитов и выделением при этом гемоглобина в плазму — это гемолиз. Существует несколько классификаций этого процесса, зависящих от причин, его вызывающих, места происхождения и пр.

Понятие гемолиза и классификация

Не каждый человек знает, что это такое и представляет ли опасность. Процесс идет в организме после того, как эритроциты отслужили свой срок - 4-5 месяцев. По окончании этого клетки погибают.

Опасность представляет разрушение эритроцитов в стремительном темпе, так как есть риск развития патологий.

Виды гемолиза:

- физиологический (биологический, естественный) процесс — гибель эритроцитов, отслуживших свой цикл;

- патологический, не зависящий от физиологии в организме.

.jpg)

В первом случае на место клеток, отслуживших свое время, приходят новые, и процесс подразделяется на:

- внутриклеточный, происходящий в органах (печени, костном мозге, селезенке);

- внутрисосудистый гемолиз, когда белок плазмы переносит гемоглобин к клеткам печени, превращая в билирубин, а эритроциты разрушаются непосредственно в кровяном русле.

Патологическое разрушение - гибель жизнеспособных эритроцитов под каким-либо воздействием. Процесс классифицируется по факторам воздействия:

- химический — разрушение липидно-белковой оболочки из-за влияния агрессивных продуктов, таких как хлороформ, спирт, эфир, уксусная кислота, алкоголь;

- механический, происходящий по причине разрушения мембранной оболочки, например, если резко встряхнуть пробирку с пробой, применить аппарат искусственного кровообращения (гемодиализ) для переливания крови;

- термический, когда слишком низкая или высокая температура вызывает гибель оболочки эритроцитов (ожоги, обморожения);

- биологический возможен из-за проникновения ядовитых продуктов в плазму (укус пчелы, змеи, насекомых), либо трансфузия крови, несовместимой по группе;

- осмотический гемолиз, когда эритроциты погибают при попадании в среду, в которой меньше, чем в плазме (внутривенное введение физраствора, концентрация которого ниже 0,85-0,9%).

Выделяют еще гемолиз электрический - гибель красных кровяных телец из-за воздействия электротока.

Причины явления

Распад эритроцитов в возникает по нескольким причинам. При остром гемолизе отмечают ускоренное течение реакции и значительное ухудшение состояния человека.

Основные причины, способствующие подобному:

- переливание крови, не подходящей по компонентам пациенту, что возможно из-за отсутствия проб, в результате ошибки лаборанта;

- острое инфекционное поражение или токсическое воздействие на организм, приводящее к тяжелой и обладающее аутоиммунным характером;

- изоиммунная гемолитическая анемия (проблема новорожденных), с которой малыш рождается, из-за резус-конфликта с материнской кровью.

Появление патологического гемолиза вызывают:

Вызвать поражение крови может серповидная анемия, бесконтрольное лечение медикаментозными препаратами. Кое-какие анальгетики, сульфаниламиды, мочегонные средства, лекарства для терапии туберкулеза способны спровоцировать повышенную гибель эритроцитов.

Гемолиз возможен из-за допущенных нарушений при сдаче анализов, из-за чего они становятся негодными для дальнейшего исследования. Подобное бывает в результате слишком быстрого забора крови, несоблюдения стерильности, неправильного хранения и транспортировки, из-за чего происходит разрушение оболочек .

Негативное воздействие оказывает и неподготовленность пациента к анализу, например, употребление накануне слишком жирной пищи, так как разложение жиров стимулирует развитие гемолиза.

Гемолиз у детей

Он выявляется сразу при рождении, и причиной его становится несовместимость антител мамы и ребенка. У детей ярко выражена отечность в тяжелой форме, анемия, желтуха. Как и у взрослых, патология подразделяется на внутрисосудистую и внутриклеточную.

Несовместимость крови плода и матери определяют во время беременности и нередко проводят внутриутробное лечение. На свет чаще всего младенец появляется методом кесарева сечения. Гемолитическое заболевание обычно возникает у недоношенных детей.

.jpg)

Дальнейшее лечение ребенка, а иногда и матери, проводится на основании клинической картины. Оно включает в себя переливание крови, гормонотерапию.

Одновременно с трансфузией крови проводится глюкокортикостероидное лечение, например препаратом «Кортизон», вводимым внутримышечно.

Нередко приходится отказываться от кормления малыша грудным молоком, что относится к немедикаментозным методам лечения.

Симптомы и проявления

Для здорового человека биологический гемолиз эритроцитов проходит незаметно. Клинические симптомы возможны при остром или патологическом проявлении.

Признаки острого гемолиза:

- низкое артериальное давление;

- бледность лица, сменяющаяся цианозом.

Если пациент в сознании, могут быть жалобы на:

.jpg)

- сильное давление в грудной клетке;

- жар по телу;

- тошноту, сопровождающуюся рвотой;

- боль, выраженную в поясничной части, что является типичными признаками гемолиза.

Четкие симптомы, указывающие на то, что эритроциты распадаются, у людей, проходящих гормонотерапию, курс облучения, находящихся под наркозом, отсутствуют или их проявление незначительное.

При лабораторном анализе взятых проб хорошо видно, что идет распад эритроцитов, реакция крови показывает, что нарастает анемия, уменьшаются тромбоциты, увеличивается билирубин, нарушается свертываемость.

Изменяется и цвет мочи, он становится темно-красным, биохимический анализ показывает присутствие гемоглобина, калия, белка.

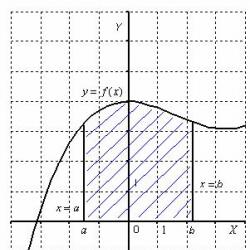

Нормы и выявление патологии

Для определения гемолиза замеряют уровень гемоглобина, количество ретикулоцитов, билирубина в сыворотке. Изредка требуется измерение жизненного цикла эритроцитов при помощи радиоизотопных методов.

Для выявления, в норме ли распад эритроцитов, необходимо определить плотность их оболочки методом осмотической резистентности, позволяющим выявить минимальное или максимальное разрушение.

После забора крови проводят специальный тест - индекс гемолиза (HI), позволяющий выявить содержание гемоглобина в крови. У мужчин оптимальное содержание эритроцитов составляет 4,3-5,7*106 /мкл, у женщин - 3,9-5,3*106/мкл. Количество эритроцитов у ребенка не старше 12 лет — 3,6-4,9*1012/л, 12-15 лет — 3,9-5,5*1012/л.

Также при лабораторных исследованиях определяют как отношение всего объема эритроцитов к общему объему плазмы.

Оптимальное значение для мужчин и женщин - 0,4-0,52 и 0,37-0,49 соответственно.

Норма гематокрита у детей первого дня жизни до месяца составляет от 0,56 до 0,45, от года до 15 лет - 0,35-0,39, старше 15 лет - 0,47.

Немаловажное значение имеет определение сферичности эритроцитов . Это соотношение между диаметром и толщиной стенок. В норме значение у человека составляет 0,26-0,28.

Эритроциты, отслужившие свой срок, имеют шаровидную форму. Если подобная конфигурация наблюдается у молодых клеток, то срок их жизни сокращается в 10 раз, и они погибают, не выполнив своей функции.

Появление шаровидных клеток крови позволяет сделать выводы о возрастании индекса сферичности, что указывает на развитие гемолитической анемии.

Наиболее жизнестойкими оказываются молодые клетки (), только что вышедшие из костного мозга. Благодаря утолщенной дисковидной форме, они имеют низкий индекс сферичности.

Если при анализе выявлен повышенный распад эритроцитов, то назначают повторную сдачу крови, чтобы исключить ошибки при заборе и убедиться в достоверности результата.

Терапия, последствия и профилактика

При остром гемолизе требуется экстренная медицинская помощь. Купирование проявлений криза возможно только в стационарных условиях, в отделении реанимации.

К основным методам лечения относят:

- Устранение причины.

- Выведение поражающих элементов - промывание желудка и очищение клизмой кишечника.

- При наличии почечной или печеночной недостаточности, при имеющихся сопутствующих заболеваниях проводят симптоматическую терапию, гемодиализ при росте мочевины.

- При осложненных состояниях, несущих угрозу жизни, проводят интенсивную терапию и делают переливание крови. При значительном поражении эритроцитов вводят эритроцитарную массу, заменяющую трансфузию крови.

- При наличии врожденной анемии стимулируют выработку красных кровяных телец.

- Применение гормональных средств, предотвращающих воспаление и поднимающих давление в сосудах.

Нелегко дается лечение наследственной анемии гемолитического характера. Иногда приходится удалять селезенку, особенно при обширном поражении органа.

.jpg)

Нередко требуется процедура очищения крови методом плазмафереза с использованием (внутривенно) препарата «Гепарин», что способствует выведению свободного гемоглобина.

При признаках аутоиммунного гемолиза применяют глюкокортикостероидные средства, например «Преднизолон» . Гемолитический криз в глубокой стадии купируется при помощи «Реоглюмана».

Профилактической мерой при почечной недостаточности является совместный прием Диакарба и бикарбоната натрия.

При гемолизе основное последствие - гемолитическая анемия, нередко сопровождающаяся изменением количества тромбоцитов, лейкоцитов, развитием тромбов в сосудах, возникновением желчнокаменной болезни.

В целях профилактики необходимо соблюдать несложные правила:

- не следует собирать в лесу и употреблять незнакомые ягоды и грибы;

- при укусах ядовитых насекомых, пауков, змей до момента оказания квалифицированной помощи нужно в течение 2-х минут прижечь пораженный участок, наложить жгут, чтобы яд не попал в кровь, и по возможности выдавить его.

Важно не проводить самолечение, выбирая случайные препараты. Нужную терапию может назначить только специалист, сделав это на основании обследований и анализов.

Зрелый эритроцит, который циркулирует в крови, является дифференцированной клетки, способной к дальнейшей пролиферации. Но и клеткой его можно назвать условно, поскольку он лишен одного из главных атрибутов клетки - ядра. Ядра содержат лишь предшественники эритроцитов - эритробласты костного мозга. При их созревании ядро выталкивается через мембрану. Эритроцит способен циркулировать в кровотоке в течение 100-120 суток. После этого он погибает.

Таким образом, за сутки обновляется около 1% эритроцитов. Об этом свидетельствует наличие в крови молодых эритроцитов - ретикулоцитов (от лат. Rete - сеть, основой которой являются остатки и-РНК). После выхода из костного мозга в русле крови они сохраняются в виде ретикулоцитов около суток. Поэтому их концентрация в крови - около 0,8-1% всех эритроцитов. Активизация эритропоэза сопровождается увеличением числа ретикулоцитов в крови. Но в любом случае эритропоэз может быть интенсифицированный не более чем в 5-7 раз по сравнению с исходным уровнем. То есть, если в обычных условиях за сутки образуется около 25 000 эритроцитов в 1 мкл крови, то при интенсивном эритропоэза за сутки из костного мозга может выйти в русло крови до 150 000

эритроцитов в 1 мкл. Существенных запасов (депо) эритроцитов в организме человека нет. Поэтому ликвидация анемии (после потери крови) происходит только за счет усиления эритропоэза. Но при этом существенное увеличение количества эритроцитов в костном мозге начинается лйше через 3-5 суток. В периферической крови это становится заметным еще позже. А потому после потери крови или гемолиза для восстановления уровня эритроцитов нормы нужно достаточно много времени (не менее 2-3 нед).

Разрушение эритроцитов. Жизненный цикл эритроцитов заканчивается их разрушением (гемолизом). Гемолиз эритроцитов может происходить в русле крови. Клетки, задержались, погибают в макрофагальной системе. Эти процессы зависят от изменения свойств как собственно эритроцита, так и плазмы крови.

Для выполнения газотранспортной функции эритроцит почти не расходует энергию АТФ, поэтому, наверное, АТФ в нем образуется лишь в небольшом количестве. При отсутствии митохондрий АТФ синтезируется за счет гликолиза. Используется также пентозофосфатный путь, побочным продуктом которого является 2,3-дифосфоглицерату (2,3-ДФГ). Это соединение участвует в регулировании сродства гемоглобина к 02. АТФ, которая синтезируется в эритроцитах, тратится на: 1) поддержание эластичности мембраны, 2) поддержание ионных градиентов, 3) обеспечение некоторых биосинтетических процессов (образование ферментов) 4) восстановление метгемоглобина подобное.

В середине эритроцитов содержание белков намного выше, а низкомолекулярных веществ, наоборот, ниже, чем в плазме. Суммарный осмотическое давление, создаваемое благодаря высокой концентрации белков-и низкой - солей, в середине эритроцита несколько ниже, чем в плазме. Это обеспечивает нормальный тургор эритроцитов. Поскольку мембрана его для белков непроницаема, основным компонентом, обеспечивающим обмен воды между эритроцитах и плазме, являются низкомолекулярные ионы. Так, при повышении в крови концентрации низкомолекулярных соединений, которые легко проникают в эритроциты,-в середине их осмотическое давление увеличивается. Вода поступает внутрь эритроцитов, они набухают и могут лопнуть. Состоится осмотическое гемолиз. Это можно наблюдать, например, при уремии, вызванной увеличением содержания в крови мочевины.

В эритроците при нарушении процесса образования АТФ снижается скорость скачивания ионов (деятельность ионных насосов), что приводит к увеличению концентрации ионов внутри клеток, а это в свою очередь - к осмотическому гемолизу, Гемолиз происходит и в определенном гипотоническому растворе. Мерой осмотической стойкости (резистентности) эритроцитов является концентрация NaCl в растворе, при которой происходит гемолиз. В норме гемолиз начинается при 0,4% концентрации NaCl (минимальная резистентность). При такой концентрации NaCl разрушаются наименее устойчивые эритроциты. В 0,34% растворе NaCl (максимальная резистентность) разрушаются все эритроциты. При некоторых заболеваниях осмотическая стойкость эритроцитов уменьшается, и гемолиз происходит при высокой концентрации раствора NaCl,

Напротив, в гипертоническом растворе в связи с выходом воды эритроциты на время сморщиваются.

При старении эритроцитов снижается активность метаболических процессов. Вследствие этого мембрана клеток постепенно теряет эластичность, и, когда эритроцит проходит некоторые узкие участки сосудистого русла, он у них может задерживаться. Одним из таких участков является селезенка, где расстояние между трабекулы составляет около 3 мкм. Здесь эритроциты разрушаются, а обломки клеток и гемоглобин фагоцитируют макрофагами.

Часть эритроцитов может разрушиться в русле крови. При этом гемоглобин, который вышел в плазму, соединяется с а2-гликопротеином плазмы (гаптоглобина). Комплекс, который образуется, не проникает через мембрану почек, а поступает в печени, селезенки, костного мозга. Здесь он распадается и, попав в печень, превращается в билирубин. При поступлении большого количества гемоглобина часть его фильтруется в почечных канальцах и выводится с мочой, разрушается или возвращается в кровоток, откуда поступает в печень.