Ядерные силы значительно электростатических. Ядерные силы. А если ядерные силы аналогичны электромагнитным

Ядерные силы (англ. Nuclear forces) являются силами взаимодействия нуклонов в атомном ядре. Они стремительно убывают с ростом расстояния междунуклонами и становятся практически незаметными на расстояниях выше 10 -12 см.

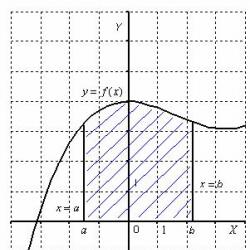

С точки зрения полевой теории элементарных частиц ядерные силы, в основном, являются силами взаимодействия магнитных полей нуклонов в ближней зоне. На больших расстояниях потенциальная энергия такого взаимодействия убывает по закону 1/r 3 - этим объясняется их короткодействующий характер. На расстоянии (3 ∙10 -13 см) ядерные силы становятся доминирующими, а на расстояниях менее (9,1 ∙10 -14 см) они превращаются в еще более мощные силы отталкивания. График потенциальной энергии взаимодействия электрического и магнитного полей двух протонов демонстрирующий наличие ядерных сил приведен на рисунке.

Протон - протонные, протон - нейтронные и нейтрон - нейтронные взаимодействия будут несколько отличаться поскольку структура магнитных полей протона инейтрона разная.

Существует несколько, основных свойств ядерных сил.

1. Ядерные силы - силы притяжения.

2. Ядерные силы являются коротко действующими. Их действие проявляется только на расстояниях примерно 10-15 м.

При увеличении расстояния между нуклонам я ядерные силы быстро уменьшаются до нуля, а при расстояниях, меньших их радиуса действия ((1,5 2,2) 1 0 ~15 м),-оказываются примерно в 100 раз больше кулоновских сил, действующих между протонами на том же расстоянии.

3. Ядерные силы проявляют зарядовую независимость: притяжение между двумя нуклонами постоянно и не зависит от зарядового состояния нуклонов (протонного или нейтронного). Это означает, что ядерные силы имеют неэлектронную природу.

Зарядовая независимость ядерных сил видна из сравнения энергий связи в зеркальных ядрах. Так называются ядра, в которых одинаково общее число нуклонов, это число протонов в одном равно числу нейтронов в другом.

4. Ядерные силы обладают свойством насыщения, то есть каждый нуклон в ядре взаимодействует только с ограниченным числом ближайших к нему нуклонов. Насыщение проявляется в том, что удельная энергия связи нуклонов в ядре при увеличении числа нуклонов остается постоянной. Практически полное насыщение ядерных сил достигается у а-частицы, которая является очень устойчивой.

5. Ядерные силы зависят от взаимной ориентации спинов взаимодействующих нуклонов.

6. Ядерные силы не являются центральными, то есть не действуют по линии, соединяющей центры взаимодействующих нуклонов.

Сложность и неоднозначный характер ядерных сил, а также трудность точного решения уравнений движения всех нуклонов ядра (ядро с массовым числом А представляет собой систему из А тел, не позволили разработать до сегодняшнего дня единую стройную теорию атомного ядра.

35. Радиоактивный распад. Закон радиоактивного превращения.

Радиоакти́вный распа́д (от лат. radius «луч» и āctīvus «действенный») - спонтанное изменение состава нестабильных атомных ядер (заряда Z,массового числа A) путём испускания элементарных частиц или ядерных фрагментов . Процесс радиоактивного распада также называютрадиоакти́вностью , а соответствующие элементы радиоактивными. Радиоактивными называют также вещества, содержащие радиоактивные ядра.

Установлено, что радиоактивны все химические элементы с порядковым номером, большим 82 (то есть начиная с висмута), и многие более лёгкие элементы (прометий и технеций не имеют стабильных изотопов, а у некоторых элементов, таких как индий, калий или кальций, часть природных изотопов стабильны, другие же радиоактивны).

Естественная радиоактивность - самопроизвольный распад ядер элементов, встречающихся в природе.

Искусственная радиоактивность - самопроизвольный распад ядер элементов, полученных искусственным путем через соответствующиеядерные реакции.

акон радиоактивного распада - физический закон, описывающий зависимость интенсивности радиоактивного распада от времени и количества радиоактивных атомов в образце. Открыт Фредериком Содди и Эрнестом Резерфордом,

Сперва закон был сформулирован так :

Во всех случаях, когда отделяли один из радиоактивных продуктов и исследовали его активность независимо от радиоактивности вещества, из которого он образовался, было обнаружено, что активность при всех исследованиях уменьшается со временем по закону геометрической прогрессии.

из чего с помощью теоремы Бернулли учёные сделали вывод [ источник не указан 321 день ] :

Скорость превращения всё время пропорциональна количеству систем, еще не подвергнувшихся превращению.

Существует несколько формулировок закона, например, в виде дифференциального уравнения:

которое означает, что число распадов , произошедшее за короткий интервал времени , пропорциональнo числу атомов в образце .

Атомное ядро, состоящее из определенного числа протонов и нейтронов, является единым целым благодаря специфическим силам, которые действуют между нуклонами ядра и называются ядерными. Экспериментально доказано, что ядерные силы имеют очень большие значения, намного превышающие силы электростатического отталкивания между протонами. Это проявляется в том, что удельная энергия связи нуклонов в ядре намного больше работы сил кулоновского отталкивания. Рассмотрим основные особенности ядерных сил.

1. Ядерные силы являются короткодействующими силами притяжения . Они проявляются лишь на весьма малых расстояниях между нуклонами в ядре порядка 10 –15 м. Расстояние порядка (1,5 – 2,2)·10 –15 м называется радиусом действия ядерных сил, с его увеличением ядерные силы быстро уменьшаются. На расстоянии порядка (2-3) м ядерное взаимодействие между нуклонами практически отсутствует.

2. Ядерные силы обладают свойством насыщения , т.е. каждый нуклон взаимодействует только с определенным числом ближайших соседей. Такой характер ядерных сил проявляется в приближенном постоянстве удельной энергии связи нуклонов при зарядовом числе А >40. Действительно, если бы насыщения не было, то удельная энергия связи возрастала бы с увеличением числа нуклонов в ядре.

3. Особенностью ядерных сил является также их зарядовая независимость , т.е. они не зависят от заряда нуклонов, поэтому ядерные взаимодействия между протонами и нейтронами одинаковы. Зарядовая независимость ядерных сил видна из сравнения энергий связи зеркальных ядер . Так называются ядра, в которых одинаково общее число нуклонов, но число протонов в одном равно числу нейтронов другом. Например, энергии связи ядер гелия и тяжелого водорода – трития составляют соответственно 7,72 МэВ и 8,49 МэВ . Разность энергий связи этих ядер, равная 0,77 МэВ, соответствует энергии кулоновского отталкивания двух протонов в ядре . Полагая эту величину равной , можно найти, что среднее расстояние r между протонами в ядре равно 1,9·10 –15 м, что согласуется с величиной радиуса действия ядерных сил.

4. Ядерные силы не являются центральными и зависят от взаимной ориентации спинов взаимодействующих нуклонов. Это подтверждается различным характером рассеяниянейтронов молекулами орто- и параводорода. В молекуле ортоводорода спины обоих протонов параллельны друг другу, а в молекуле параводорода они антипараллельны. Опыты показали, что рассеяние нейтронов на параводороде в 30 раз превышает рассеяние на ортоводороде.

Сложный характер ядерных сил не позволяет разработать единую последовательную теорию ядерного взаимодействия, хотя было предложено много различных подходов. Согласно гипотезе японского физика Х. Юкавы, которую он предложил в 1935 г., ядерные силы обусловлены обменом - мезонами, т.е. элементарными частицами, масса которых приблизительно в 7 раз меньше массы нуклонов . По этой модели нуклон за время ![]() m

- масса мезона) испускает мезон, который, двигаясь со скоростью, близкой к скорости света, проходит расстояние

m

- масса мезона) испускает мезон, который, двигаясь со скоростью, близкой к скорости света, проходит расстояние  , после чего поглощается вторым нуклоном. В свою очередь второй нуклон также испускает мезон, который поглощается первым. В модели Х. Юкавы, таким образом, расстояние, на котором взаимодействуют нуклоны, определяется длиной пробега мезонов, что соответствует расстоянию около м

и по порядку величины совпадает с радиусом действия ядерных сил.

, после чего поглощается вторым нуклоном. В свою очередь второй нуклон также испускает мезон, который поглощается первым. В модели Х. Юкавы, таким образом, расстояние, на котором взаимодействуют нуклоны, определяется длиной пробега мезонов, что соответствует расстоянию около м

и по порядку величины совпадает с радиусом действия ядерных сил.

Обратимся к рассмотрению обменного взаимодействия между нуклонами. Существуют положительный , отрицательный и нейтральный мезоны. Модуль заряда - или - мезонов численно равен элементарному заряду e . Масса заряженных - мезонов одинакова и равна (140 МэВ ), масса - мезона равна 264 (135 МэВ ). Спин как заряженных, так и нейтральных - мезонов равен 0. Все три частицы нестабильны. Время жизни - и - мезонов составляет 2,6 с , - мезона – 0,8·10 -16 с . Взаимодействие между нуклонами осуществляется по одной из следующих схеме:

(22.7)

1. Нуклоны обмениваются мезонами:

В этом случае протон испускает - мезон, превращаясь в нейтрон. Мезон поглощается нейтроном, который вследствие этого превращается в протон, затем такой же процесс протекает в обратном направлении. Таким образом, каждый из взаимодействующих нуклонов часть времени проводит в заряженном состоянии, а часть в нейтральном.

2. Нуклоны обмениваются - мезонами:

3. Нуклоны обмениваются - мезонами:

. (22.10)

. (22.10)

Все эти процессы доказаны экспериментально. В частности, первый процесс подтверждается при прохождении пучка нейтронов через водород. В пучке появляются движущиеся протоны, а соответствующее число практически покоящихся нейтронов обнаруживается в мишени.

Модели ядра. Отсутствие математического закона для ядерных сил не позволяет создать и единой теории ядра. Попытки создания такой теории наталкиваются на серьезные трудности. Вот некоторые из них:

1. Недостаточность знаний о силах, действующих между нуклонами.

2. Чрезвычайную громоздкость квантовой задачи многих тел (ядро с массовым числом А представляет собой систему из А тел).

Эти трудности вынуждают идти по пути создания ядерных моделей, позволяющих описывать с помощью сравнительно простых математических средств определенную совокупность свойств ядра. Ни одна из подобных моделей не может дать абсолютно точное описание ядра. Поэтому приходится пользоваться несколькими моделями.

Под моделью ядра в ядерной физике понимают совокупность физических и математических предположений с помощью которых можно рассчитать характеристики ядерной системы, состоящей из А нуклонов. Было предложено и разработано много моделей разной степени сложности. Мы рассмотрим лишь наиболее известные из них.

Гидродинамическая (капельная) модель ядра была разработана в 1939г. Н. Бором и советским ученым Я. Френкелем. В ее основу положено предположение о том, что благодаря большой плотности нуклонов в ядре и чрезвычайно сильному взаимодействию между ними независимое движение отдельных нуклонов является невозможным и ядро представляет собой каплю заряженной жидкости плотностью . Как и в случае обычной капли жидкости, поверхность ядра может колебаться. Если амплитуда колебаний становится достаточно большой, происходит процесс деления ядра. Капельная модель дала возможность получить формулу для энергии связи нуклонов в ядре, пояснила механизм некоторых ядерных реакций. Однако эта модель не позволяет объяснить большинство спектров возбуждения атомных ядер и особую устойчивость некоторых из них. Это обусловлено тем, что гидродинамическая модель весьма приближенно отражает суть внутреннего строения ядра.

Оболочечная модель ядра разработана в 1940-1950 гг американским физиком М. Гепперт – Майер и немецким физиком Х. Иенсеном. В ней предполагается, что каждый нуклон движется независимо от других в некотором среднем потенциальном поле (потенциальной яме , создаваемом остальными нуклонами ядра. В рамках оболочечной модели функция не вычисляется, а подбирается так, чтобы можно было добиться наилучшего согласия с опытными данными.

Глубина потенциальной ямы составляет обычно ~ (40-50) МэВ и не зависит от количества нуклонов в ядре. В соответствии с квантовой теорией нуклоны в поле находятся на определенных дискретных уровнях энергии. Основное предположение создателей оболочечной модели о независимом движении нуклонов в среднем потенциальном поле находится в противоречии с основными положениями разработчиков гидродинамической модели. Поэтому характеристики ядра, которые хорошо описываются гидродинамической моделью (например, значение энергии связи), не находят объяснения в рамках оболочечной модели, и наоборот.

Обобщённая модель ядра , разработанная в 1950-1953гг, объединяет основные положения создателей гидродинамической и оболочечной моделей. В обобщенной модели предполагается, что ядро состоит из внутренней устойчивой части – остова, который образован нуклонами заполненных оболочек, и внешних нуклонов, движущихся в поле, создаваемом нуклонами остова. В связи с этим движение остова описывается гидродинамической моделью, а движение внешних нуклонов - оболочечной. За счет взаимодействия с внешними нуклонами остов может деформироваться, а ядро – вращаться вокруг оси, перпендикулярной оси деформации. Обобщенная модель позволила объяснить основные особенности вращательных и колебательных спектров атомных ядер, а также высокие значения квадрупольного электрического момента у некоторых из них.

Мы рассмотрели основные феноменологические, т.е. описательные, модели ядра. Однако для полного понимания характера ядерных взаимодействий, определяющих свойства и структуру ядра, необходимо создать такую теорию, в которой ядро рассматривалось бы как система взаимодействующих нуклонов.

Взаимодействие ядер между собой свидетельствует о том, что в ядрах существуют особые ядерные силы, не сводящиеся ни к одному из типов сил, известных в классической физике (гравитационных и электромагнитных).

Ядерные силы - это силы, удерживающие нуклоны в ядре и представляющие собой проявление сильного взаимодействия.

Свойства ядерных сил:

- 1) они являются короткодействующими: на расстояниях порядка ~1(Н 5 м ядерные силы как силы притяжения удерживают нуклоны, несмотря на кулоновское отталкивание между протонами; на меньших расстояниях притяжение нуклонов сменяется отталкиванием;

- 2) обладают зарядовой независимостью: притяжение между двумя любыми нуклонами одинаково (п-п, р-р, п-р );

- 3) ядерным силам свойственно насыщение: каждый нуклон в ядре взаимодействует только с ограниченным числом ближайших к нему нуклонов;

- 4) ядерные силы зависят от взаимной ориентации спинов взаимодействующих нуклонов (например, протон и нейтрон образуют дейтрон - ядро изотопа дейтерия ] Н, только если их спины параллельны друг другу);

- 5) ядерные силы не являются центральными, т.е. не направлены по линии, соединяющей центры взаимодействующих нуклонов, о чем свидетельствует их зависимость от ориентации спинов нуклонов.

Эксперименты по нуклон-нуклонному рассеянию показали, что силы ядерного взаимодействия, действующие между нуклонами в ядре, имеют обменный характер и обусловлены обменом квантами поля ядерных сил, названными л-мезонами (пионами, см. подтему 32.2). Гипотезу о пионах в рамках подробной квантовой теории о механизме ядерного взаимодействия предложил японский физик X. Юкава (Нобелевская премия, 1949 г.). Частица Юкавы - пион - характеризуется массой, составляющей примерно 300 электронных масс, и позволяет объяснить короткодействующий характер и большую величину ядерных сил.

Модели атомного ядра. В теории атомного ядра очень важную роль играют модели, достаточно хорошо описывающие определенную совокупность ядерных свойств и допускающие сравнительно простую математическую трактовку. К настоящему времени из-за сложного характера ядерных сил и трудности точного решения уравнений движения всех нуклонов ядра еще нет законченной теории ядра, которая бы объясняла все его свойства.

Рассмотрим две следующие модели ядра - капельную и оболочечную.

Капельная модель выдвинута немецким ученым М. Борном и российским ученым Я. Френкелем в 1936 г. В этой модели принимается, что ядро ведет себя подобно капле несжимаемой заряженной жидкости с плотностью, равной ядерной, и подчиняющейся законам квантовой механики. Таким образом, ядро рассматривается как непрерывная среда и движение отдельных нуклонов не выделено. При такой аналогии между поведением молекул в капле жидкости и нуклонов в ядре учитываются короткодей- ствие ядерных взаимодействий, свойство насыщения ядерных сил и одинаковая плотность ядерного вещества в разных ядрах. Капельная модель объяснила механизмы ядерных реакций, особенно реакции деления ядер, позволила получить полуэмпирическую формулу для энергии связи нуклонов в ядре, а также описала зависимость радиуса ядра от массового числа.

Оболочечная модель была окончательно сформулирована американским физиком М. Гёпперт-Майер и немецким физиком Й.Х. Йенсен в 1949-1950 гг. В этой модели нуклоны считаются движущимися независимо друг от друга в усредненном центрально-симметричном поле остальных нуклонов ядра. В соответствии с этим имеются дискретные энергетические уровни, заполняемые нуклонами с учетом принципа Паули. Эти уровни группируются в оболочки, в каждой из которых может находиться определенное число нуклонов. Учитывается спин-орбитальное взаимодействие нуклонов. В ядрах, за исключением самых легких, осуществляется j- /"-связь.

Ядра с полностью заполненными оболочками являются наиболее устойчивыми. Магическими называются атомные ядра, у которых число нейтронов N или (и) число протонов Zравно одному из магических чисел:

2, 8, 20, 28, 50, 82 и TV = 126. Магические ядра отличаются от других ядер, например, повышенной устойчивостью, большей распространенностью в природе.

Ядра, у которых магическими являются и Z, и N, называются дважды магическими. К дважды магическим ядрам относятся: гелий Не, кислород J> 6 0, кальций joСа, олово jjfSn, свинец g^fPb. В частности, особенная устойчивость ядра Не проявляется в том, что это единственная частица, называемая а-частицей, испускаемая тяжелыми ядрами при радиоактивном распаде.

Кроме предсказания магических чисел, эта модель позволила найти согласующиеся с опытом значения спинов основных и возбужденных состояний ядер, а также их магнитные моменты. Особо хорошо данная модель применима для описания легких и средних ядер, а также для ядер, находящихся в основном состоянии.

Наша задача: познакомить с основными свойствами ядерных сил, вытекающих из имеющихся экспериментальных данных.

Начнем с перечисления известных свойств ядерных сил, чтобы потом перейти к их обоснованию:

- Это силы притяжения.

- Они короткодействующие.

- Это силы большой величины (по сравнению с электромагнитными, слабыми и гравитационными).

- Они обладают свойством насыщения.

- Ядерные силы зависят от взаимной ориентации взаимодействующих нуклонов.

- Не являются центральными.

- Ядерные силы не зависят от заряда взаимодействующих частиц.

- Зависят от взаимной ориентации спина и орбитального момента.

- Ядерные силы носят обменный характер.

- На малых расстояниях (r м) являются силами отталкивания.

Не приходится сомневаться в том, что ядерные силы - это силы притяжения. Иначе кулоновские силы отталкивания протонов сделали бы невозможным существование ядер.

Свойство насыщения ядерных сил следует из поведения зависимости удельной энергии связи от массового числа (см. лекцию).

Зависимость энергии связи, приходящейся на нуклон, от массового числа

Если бы нуклоны в ядре взаимодействовали со всеми другими нуклонами, энергия взаимодействия была пропорциональна числу сочетаний из A по 2, т.е. A(A-1)/2 ~ A 2 . Тогда энергия связи, приходящаяся на один нуклон, была пропорциональна A . На самом деле, как видно из рисунка, она примерно постоянна ~8 МэВ. Это и свидетельствует об ограниченном числе связи нуклона в ядре.

Свойства, следующие из изучения связанного состояния - дейтрона

Дейтрон 2 1 H представляет собой единственное связанное состояние двух нуклонов - протона и нейтрона. Не существует связанных состояний протон - протон и нейтрон - нейтрон. Перечислим известные из опытов свойства дейтрона.

- Энергия связи нуклонов в дейтроне G d = 2.22 МэВ.

- Не имеет возбужденных состояний.

- Спин дейтрона J = 1 , четность положительная.

- Магнитный момент дейтрона μ d = 0.86 μ я , здесь μ я = 5.051·10 -27 Дж/Тл - ядерный магнетон.

- Квадрупольный электрический момент положителен и равен Q = 2.86·10 -31 м 2 .

В первом приближении взаимодействие нуклонов в дейтроне можно описать прямоугольной потенциальной ямой

Здесь μ - приведенная масса, равная μ = m p ·m n /(m p +m n) .

Это уравнение можно упростить, введя функцию χ = r*Ψ(r) . Получим

Решаем отдельно для областей r и r > a (учтем, что E для связанного состояния, которое ищем)

Коэффициент B надо положить равным нулю, иначе при r → 0 волновая функция Ψ = χ/r обращается в бесконечность; и коэффициент B 1 = 0 , иначе решение расходится при r → ∞ .

Решения должны быть сшиты при r = a , т.е. приравнять значения функций и их первых производных. Это дает

Рис.1 Графическое решение уравнения (1) Рис.1 Графическое решение уравнения (1)

|

Подставляя в последнее уравнение значения k , k 1 и полагая E = -G d получим уравнение, связывающее энергию связи G d , глубину ямы U 0 и ее ширину a

Правая часть, учитывая малость энергии связи, - малое отрицательное число. Следовательно, аргумент котангенса близок к π/2 и слегка превышает его.

Если взять экспериментальное значение энергии связи дейтрона G d = 2.23 МэВ, то для произведения a 2 ·U 0 получаем ~2.1·10 -41 м 2 Дж (к сожалению, по отдельности значения U 0 и a получить не удается). Задаваясь разумным a = 2·10 -15 м (следует из опытов по рассеянию нейтронов, об этом дальше), для глубины потенциальной ямы получаем примерно 33 МэВ.

Умножим левую и правую часть уравнения (1) на a и введем вспомогательные переменные x = ka и y = k 1 a . Уравнение (1) приобретает вид

1. Ядерные силы велики по абсолютной величине . Они относятся к самым сильным из всех известных взаимодействий в природе.

До сих пор нам было известно четыре вида взаимодействия:

а) сильные (ядерные) взаимодействия;

б) электромагнитные взаимодействия;

в) слабые взаимодействия, особенно ясно наблюдаемые у частиц, не проявляющихся в сильных и электромагнитных взаимодействиях (нейтрино);

г) гравитационные взаимодействия.

Для примера достаточно сказать, что обусловленная ядерными силами энергия связи простейшего ядра - дейтрона - равна 2,26 Мэв, в то время как обусловленная электромагнитными силами энергия связи простейшего атома - водорода - равна 13,6 эв.

2. Ядерные силы обладают свойством притяжения на расстояниях в области 10 -13 см, правда, на существенно меньших расстояниях переходят в силы отталкивания. Это свойство объясняют наличием у ядерных сил отталкивающей сердцевины. Оно было обнаружено при анализе протон- протонного рассеяния при высоких энергиях. Свойство притяжения ядерных сил следует из одного существования атомных ядер.

3. Ядерные силы являются короткодействующими . Радиус их действия имеет порядок 10 -13 см. Свойство короткодействия было выведено из сравнения энергий связи дейтрона и α -частицы. Однако, оно следует уже из опытов Резерфорда по рассеянию α -частиц ядрами, где оценка радиуса ядра ~10 -12 см.

4. Ядерные силы носят обменный характер . Обменность является существенно квантовым свойством, благодаря которому нуклоны при столкновении могут передавать друг другу свои заряды, спины и даже координаты. Существование обменных сил прямо следует из опытов по рассеянию протонов высоких энергий на протонах, когда в обратном потоке рассеянных протонов обнаруживаются другие частицы – нейтроны.

5. Ядерное взаимодействие зависит не только от расстояния, но и от взаимной ориентации спинов взаимодействующих частиц , а также от ориентации спинов относительно оси, соединяющей частицы. Эта зависимость ядерных сил от спина вытекает из опытов по рассеянию медленных нейтронов на орто и параводороде.

Существование такой зависимости следует также из наличия квадрупольного момента, следовательно, ядерное взаимодействие является не центральным, а тензорным, т.е. оно зависит от взаимной ориентации суммарного спина и проекции спина. Например, при ориентации спинов n и p энергия связи дейтрона 2.23 Мэв.

6. Из свойств зеркальных ядер (зеркальными называются ядра у которых нейтроны заменены протонами, а протоны нейтронами) следует, что силы взаимодействия между (р, р), (n, n) или (n, р) одинаковы. Т.е. существует свойство зарядовой симметрии ядерных сил . Это свойство ядерных сил носит фундаментальный характер и указывает на глубокую симметрию, существующую между двумя частицами: протоном и нейтроном. Оно получило название зарядовой независимости (или симметрии) или изотопической инвариантности и позволило рассматривать протон и нейтрон как два состояния одной и той же частицы - нуклона. Изотопический спин был введен впервые Гейзенбергом чисто формально и принято считать, что он равен Т=-1/2 – когда нуклон находится в состоянии нейтрона, и Т=+1/2 когда нуклон находится в состоянии протона. Предположим, что существует какое-то трехмерное пространство, названное изотопическим, не имеющее отношения к обычному декартовому пространству, при этом каждая частица находится в начале координат этого пространства, где она не может двигаться поступательно, а только вращается и имеет соответственно в этом пространстве собственный момент количества движения (спин) . Протон и нейтрон представляют собой частицу по-разному ориентированную в изотопическом пространстве и нейтрон переходит в протон при повороте на 180 градусов. Изотопическая инвариантность означает, что взаимодействие в любых двух парах нуклонов одинаково, если эти пары находятся в одинаковых состояниях, т.е. ядерное взаимодействие инвариантно относительно поворотов в изотопическом пространстве. Данное свойство ядерных сил носит название изотопической инвариантности.

7.Ядерные силы обладают свойством насыщения . Свойство насыщения ядерных сил проявляется в том, что энергия связи ядра пропорциональна числу нуклонов в ядре – А, а не А 2 , т.е. каждая частица в ядре взаимодействует не со всеми окружающими нуклонами, а только с ограниченным их числом. Указанная особенность ядерных сил следует также и из стабильности легких ядер. Нельзя, например, добавлять к дейтрону все новые и новые частицы, известна только одна такая комбинация с добавочным нейтроном – тритий. Протон, таким образом, может образовывать связанные состояния не более чем с двумя нейтронами

8. Еще в 1935г. японский физик Юкава, развивая идеи Тамма, предположил, что должны существовать какие-то другие частицы, ответственные за ядерные силы. Юкава пришел к выводу, что должно существовать поле иного типа, сходное с электромагнитным, но имеющее другую природу, которая предсказала существование частиц, промежуточной массы, т.е. мезонов, позже открытых экспериментально.

Однако, мезонная теория до настоящего времени не смогла удовлетворительно объяснить ядерное взаимодействие. Мезонная теория предполагает существование тройных сил, т.е. действующих между тремя телами и обращающихся в ноль при удалении одного из них в бесконечность. Радиус действия этих сил вдвое меньше радиуса действия обычных парных сил.

На данном этапе мезонная теория не все может объяснить, и потому мы рассмотрим

1. феноменологический подбор потенциала, отвечающего выше перечисленным свойством ядерных сил – это первый подход и остается второй подход.

2. сведение ядерных сил к свойствам мезонного поля.

В данном случае будем рассматривать элементарную теорию дейтрона по первому пути.