Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены. Сердечно-сосудистая система

Как можно объяснить конфликт между резус-положительным плодом и резус-отрицательным материнским организмом?

Если кровь плода резус-положительная, это значит, что на его эритроцитах находится особый белок, называемый «резус-фактор» (так как он был впервые обнаружен на эритроцитах обезьян вида макака-резус). Для женщины с отрицательным резусом, у которой такого белка нет, резус-белок плода является чужеродным. Ее организм начинает вырабатывать на него антитела. При их накоплении возникает резус-конфликт, сопровождающийся разрушением эритроцитов плода.

Но в сложных многоклеточных организмах, таких как организм человека, большинство клеток не имеют контакта с внешним миром; только определенные системы осуществляют обмен со средой. Таким образом, пищеварительная система поглощает питательные вещества из пищи, дыхательная система поглощает кислород и устраняет углекислый газ, а выделительная система переносит другие метаболические отходы во внешнюю среду. Другие клетки организма, которые не имеют прямого контакта с внешней средой, обмениваются с внутренней средой, образованной интерстициальной жидкостью и кровью.

Сосуды

Какие сосуды называются артериями, венами и капиллярами? В чем различие их строения?

Артерии - сосуды, которые несут кровь от сердца к органам и тканям.

Вены - сосуды, которые от органов и тканей несут кровь к сердцу.

Капилляры - мельчайшие сосуды, через стенки которых происходит обмен веществ между кровью и тканями. У артерий и вен толстые стенки, состоящие из трех слоев (наружный слой состоит из соединительной ткани, средний - из гладкой мышечной ткани, внутренний - из однослойного эпителия). У артерий слой мышечной ткани более мощный, чем у вен. Внутренний слой средних по размеру вен образует кармановидные клапаны. Капилляры имеют очень тонкие стенки, состоящие из одного слоя эпителиальной ткани.

Система кровообращения состоит из сердца, которое действует как насос, толкает кровь и кровеносные сосуды, каналы, через которые циркулирует кровь. Кровь также содержит антитела или иммуноглобулины, защитные белки, секретируемые лейкоцитами. Сердце расположено в грудной полости, в средостении, в пространстве между двумя легкими. Это над диафрагмой, позади грудины и перед позвоночником. Сердце - это полый, конусообразный орган, основание которого смотрит вверх, вправо и назад, а его вершина, кончик сердца, ориентирована вниз, влево и вперед.

Образование тканевой жидкости и лимфы

Как образуются тканевая жидкость и лимфа?

Тканевая жидкость образуется из просочившейся сквозь стенки капилляров плазмы крови. Лимфа представляет собой тканевую жидкость, поступившую из тканей в лимфатические капилляры.

Лимфатические узлы

Какое значение в организме имеют лимфатические узлы?

Он образует угол 40 ° относительно горизонтальной плоскости. Он весит около 275 г у взрослого мужчины; его длина составляет 98 мм, а его амплитуда составляет 105 мм. Это несколько меньше у женщин и у обоих полов число увеличивается с рождения до старости. Сердце обернуто в мешочек под названием перикард, который вместе с сосудами, которые рождаются от сердца, помогает зафиксировать его в своем положении в грудной полости. Толщина сердечной стенки формируется миокардом или сердечной мышцей, а его полости выстилают тонкая эпителиальная мембрана, эндокард.

Лимфатические узлы располагаются по ходу лимфатических сосудов и функционируют как биологические фильтры, задерживая попавшие в лимфу чужеродные частицы и уничтожая микроорганизмы. Лимфатические узлы входят в состав иммунной системы, потому что в них формируются лимфоциты и вырабатываются антитела.

Кровь в большом и малом кругах кровообращения

Какая кровь течет по артериям большого круга, а какая - по артериям малого?

Внутренне сердце делится на четыре полости: два верхних, атриум, тонкостенные и два нижних, желудочки. Последние значительно увеличили развитие миокарда. Перегородка полностью отделяет правую половину левой половины сердца, так что ни предсердия, ни желудочки не общаются друг с другом. Напротив, каждый атриум взаимодействует с желудочком на одной стороне через атриовентрикулярное отверстие. Правые и левые атриовентрикулярные отверстия закрыты двумя клапанами, атриовентрикулярными клапанами. Клапаны устанавливаются на одном конце по краям отверстия, а с другой стороны, посредством сухожильных струн, в мясистых колоннах первого порядка, мышечных рельефах внутренних стенок желудочков.

По артериям большого круга течет артериальная кровь, а по артериям малого - венозная.

Круги кровообращения

Где начинается и где кончается большой круг кровообращения, а где - малый?

Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке, а заканчивается в правом предсердии. Малый круг кровообращения начинается в правом желудочке и заканчивается в левом предсердии.

Функция этих клапанов заключается в предотвращении рефлюкса крови из желудочков в предсердии. Самая большая артерия, аорта, рождается из левого желудочка. После восходящего участка аорта описывает кривую, посох и спускается позади сердца, пересекая грудную клетку и живот. При рождении обеих артерий расположены полулунные или сигмовидные клапаны, которые препятствуют возврату крови к желудочкам после ее выброса в артерии.

Кровеносные сосуды: артерии, вены и капилляры. Циркуляция у человека, как и у остальных позвоночных, является сосудистой и закрытой. Сосудистая, потому что кровь циркулирует внутри протоков, называемых кровеносными сосудами. Закрыто, потому что сосуды непрерывны друг к другу без перерывов. Существует три типа кровеносных сосудов: артерии, вены и капилляры, которые могут быть дифференцированы как по структуре, так и по функциям.

Лимфатическая система

К замкнутой или незамкнутой системе относится лимфатическая система?

Лимфатическую систему следует отнести к незамкнутой. Она слепо начинается в тканях лимфатическими капиллярами, которые далее объединяются, образуя лимфатические сосуды, а те, в свою очередь, образуют лимфатические протоки, впадающие в венозную систему.

Они имеют относительно толстую стену по отношению к их свету и характеризуются их эластичностью. Практически можно распознать артерию, так как она не разрушается легко, ее свет имеет тенденцию оставаться открытым и быстро восстанавливается после сжатия. Артерии имеют три туники; от света до периферии это: - эндотелий, неуничтоженная плоская эпителиальная ткань; мышечная оболочка, образованная гладкой мышцей и эластичными волокнами, и. - адвентистская туника, образованная соединительной тканью. Большие артерии, которые рождаются в желудочках, аорте и легочном, дают ветви, которые распределены по всему организму.

Расположение сердца и его размеры

Где находится сердце? Каковы его размеры?

Сердце находится в середине между правым и левым легким и слегка смещено в левую сторону. Размеры сердца человека примерно равны размерам его кулака.

Строение стенки сердца

Из каких слоев состоит стенка сердца?

Стенка сердца состоит из трех слоев. Наружный слой соединительнотканный. Средний - миокард - мышечный. Внутренний слой - из эпителиальной ткани.

Ветви легочной артерии несут кровь в легкие, а ветви аортальной артерии снабжают голову, шею, туловище и конечности. Когда артериальные ветви входят в разные органы, разветвления становятся все более многочисленными и меньшего калибра. Наименьшими ветвями артерий являются артериолы, сосуды очень сократительных стенок, свет которых регулируется для увеличения или уменьшения кровотока органа в соответствии с потребностями. Артериолы продолжаются с другими типами сосудов: капиллярами. Капилляры - самые тонкие сосуды.

Стена капилляров состоит только из эндотелиального слоя, покоящегося на фундаментной мембране. Внутри каждого органа капилляры образуют сеть, расположенную между артериями и венами. Капилляры крови - единственные проницаемые сосуды. Через них происходит обмен веществ между кровью и клетками. Существует три типа капилляров: непрерывный, искусственный и синусоидный. В феестренных капиллярах эпителиальные клетки пронизаны порами. Синусоиды представляют собой капилляры более высокого калибра, извилистого пути, базальные мембраны которых могут представлять собой разрывы.

Толщина сердечных стенок

Почему стенка левого желудочка более мощная, чем правого желудочка? Почему стенки предсердий тоньше стенок желудочков?

Толщина мышечной стенки зависит от нагрузки, которую она выполняет. Стенки предсердий тоньше стенок желудочков, так как сила их сокращений обеспечивает лишь переход крови из них в соседние камеры - желудочки. Желудочки же отправляют кровь к тканям и органам, причем левый желудочек - по большому кругу кровообращения, а правый - по малому кругу. Отсюда и различие в мощности их стенок.

Они являются наиболее проницаемыми капиллярами, расположенными в органах, где требуется интенсивный обмен, например, в печени. Вены ответственны за перенос крови из разных органов в сердце. Когда несколько капилляров встречаются, венулы образуются, и они объединяются, образуя жилы большего калибра. Вены большего калибра, наконец, сходятся в двух венозных системах, которые достигают сердца: легочные вены, которые опущены в левое предсердие и кава, которые находятся в правом предсердии. Стены вены тонкие по сравнению с их широким светом.

Как и артериальные стены, они состоят из трех туник. Однако в венах адвентициальная оболочка развивается больше, чем мышечная, поэтому ее стенки менее эластичны и сократительны, чем стенки артерий, и они имеют большую тенденцию к обрушению. Эта более низкая эластичность становится очевидной при сжатии вены, поскольку ее свет остается закрытым даже после прекращения давления. Другой характерной чертой вен является наличие клапанов. Это складки внутренних стенок, которые предотвращают отдачу крови.

УЧЕНИЕ О СОСУДАХ - АНГИОЛОГИЯ (ANGIOLOGIA)

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

К сердечно-сосудистой системе относятся сердце и кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистая система выполняет функции транспорта крови, а вместе с нею питательных и активизирующих веществ к органам и тканям (кислород, глюкоза, белки, гормоны, витамины и др.). От органов и тканей по кровеносным сосудам (венам) переносятся продукты обмена веществ. Кровеносные сосуды отсутствуют лишь в эпителиальном покрове кожи и слизистых оболочек, в волосах, ногтях, роговице глазного яблока и в суставных хрящах.

Клапаны находятся на пути вен, несущих кровь против силы тяжести. Легочные и системные схемы. В организме человека, как и у всех наземных позвоночных, кровообращение осуществляется через две цепи. Одна из схем состоит в том, чтобы собирать кислород в легких, оставляя в них углекислый газ; это минорная или легочная цепь. Другая схема позволяет доставлять кислород в ткани по всему телу, одновременно собирая генерируемый там диоксид углерода: это самый большой круг, тело или системный. Каждая цепь начинается и заканчивается в сердце.

Малый или легочный контур. Соединяет сердце с легкими. Незначительная цепь начинается в правом желудочке, который получает углекислый газ и кислородную кровь из правого предсердия. Правый желудочек толкает карбоксигенную кровь в легочную артерию. Это единственная артерия в организме, которая несет кислородную кровь. Легочная артерия разделена на две ветви, справа и слева, которые проникают в соответствующие легкие. Внутри легкие артерии впадают в более мелкие сосуды, что в конечном итоге приводит к появлению обширных сетей легочных капилляров, которые окружают альвеолы.

Главным органом кровообращения является сердце, ритмические сокращения которого обусловливают движение крови. Сосуды, по которым кровь выносится из сердца и поступает к органам, называются артериями , приносящие кровь к сердцу сосуды - венами .

Сердце - это четырехкамерный мышечный орган, расположенный в грудной полости. Правая половина сердца (правое предсердие и правый желудочек) полностью отделена от левой половины (левое предсердие и левый желудочек). В правое предсердие по верхней и нижней полым венам, а также по собственным венам сердца поступает венозная кровь.

Альвеолы - небольшие мешки с очень проницаемыми стенами, где воздух поступает в дыхательную систему. Поскольку капилляры являются обменными сосудами, они позволяют диффузию газов между кровью и альвеолярным воздухом. Двуокись углерода диффундирует от капилляров к альвеолу и кислороду в противоположном направлении. Этот процесс газообмена на альвеолярном уровне называется гематозом. Кровь, в настоящее время насыщенная кислородом, циркулирует через венулы и вены легких, которые встречаются, чтобы сформировать две правильные легочные вены и две левые.

Пройдя через правое предсердно-желудочковое отверстие, по краям которого укреплен правый предсердно-желудочковый (трехстворчатый) клапан, кровь попадает в правый желудочек. Из правого желудочка кровь поступает в легочный ствол, затем по легочным артериям - в легкие. В капиллярах легких, тесно прилежащих к стенкам альвеол, происходит газообмен между поступающим в легкие воздухом и кровью. Обогащенная кислородом артериальная кровь по легочным венам направляется в левое предсердие. Пройдя затем через левое предсердно-желудочковое отверстие, имеющее левый предсердно-желудочковый (митральный, двустворчатый) клапан, кровь попадает в левый желудочек, а из него - в самую большую артерию - аорту (рис. 67). Учитывая особенности строения и функции сердца и кровеносных сосудов, в теле человека выделяют два круга кровообращения - большой и малый.

Четыре легочных вен переносят кислородсодержащую кровь обратно в сердце, в левое предсердие. Легочные вены также исключительны, поскольку они являются единственными венами, которые содержат кислородсодержащую кровь. Цепь большая, системная или телесная. Исходной точкой основной цепи является левый желудочек, полость, которая накачивает кислородсодержащую кровь в систему артерии аорты, самую большую артерию в организме. Ветви аортальной артерии несут кровь во все области тела. Некоторые из основных ветвей - коронарные артерии, идущие к стене самого сердца; сонные артерии, которые поступают в мозг; подклассы, которые орошают плечо и дают ветви, направленные к верхней конечности; целиакический сундук, который орошает желудок, печень и селезенку; почечные артерии, поступающие в почки; брыжеечный, который поступает в кишечник; и подвздошные концевые ветви аорты, которые направлены на нижние конечности.

Рис. 67. Направления движения крови по крупным сосудам к сердцу и от сердца.

1 - верхняя полая вена; 2 - плечеголовной ствол; 3 - левая общая сонная артерия; 4 - левая подключичная артерия; 5 - нисходящая часть аорты; 6 - левая легочная артерия; 7 - левое предсердие; 8 - левые легочные вены; 9 - левый желудочек; 10 - правый желудочек; 11 - нижняя полая вена; 12 - правое предсердие; 13 - легочный ствол; 14 - правая легочная артерия.

Каждая из этих ветвей продолжает делиться на многочисленные небольшие ветви, такие как корона дерева. Наконец, кровь входит в капиллярную сеть внутри каждой ткани или органа. На высоте капиллярной сети происходит новый газовый обмен: кислород диффундирует из крови в клетки, а углекислый газ, продукт клеточной активности, диффундирует в противоположном направлении. Карбоксигенная кровь выходит из разных органов, транспортируемых венами. Кровь, которая возвращается из энцефалона, проходит через яремные вены.

Тот, кто исходит из плеч и рук, стекает в подключичные вены. Эти и другие вены, которые несут кровь из верхней части тела, сливаются, образуя верхнюю полой веной, которая открывается в правое предсердие. Подвздошные вены, исходящие из нижних конечностей; камни в почках, которые появляются из почек; печень - и другие вены нижней части тела, переносят кровь в нижнюю полой веной, которая также течет в правое предсердие. Когда карбоксигенная кровь достигает правого предсердия, системная схема завершается.

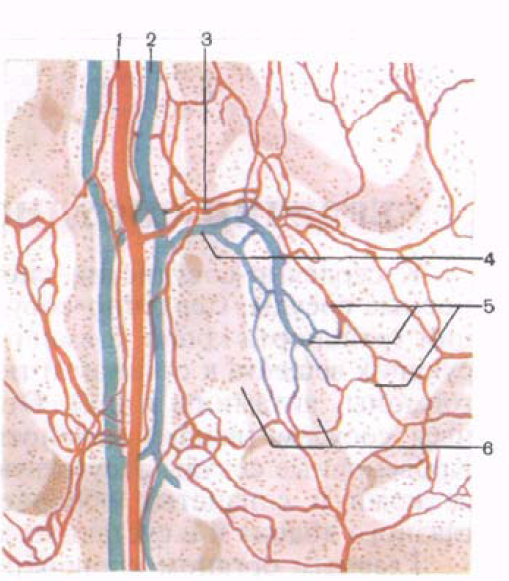

Рис. 68. Микроциркуляторное русло брюшины.

1 - артерия; 2 - вена; 3 - артериола; 4 - венула; 5 - сеть кровеносных капилляров; 6 - лимфатические капилляры и сосуды.

Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке, откуда выходит аорта, и заканчивается в правом предсердии, в которое впадают верхняя и нижняя полые вены. По аорте и ее ветвям артериальная кровь, содержащая кислород и другие вещества, направляется ко всем частям тела. К каждому органу подходит одна или несколько артерий. Из органов выходят вены, которые, сливаясь друг с другом, в конечном счете образуют самые крупные сосуды тела человека - верхнюю и нижнюю полые вены, впадающие в правое предсердие. Между артериями и венами находится дистальная часть сердечно-сосуди- стой системы - микроциркуляторное русло (рис. 68), где обеспечивается взаимодействие крови и тканей. К капиллярной сети микроциркуляторного русла подходит сосуд артериального типа (артериола), а выходит из нее венула. У некоторых органов (почка, печень) имеется отступление от этого правила. Так, к клубочку (капиллярному) почечного тельца подходит артерия - приносящая клубочковая артериола. Выходит из клубочка также артерия - выносящая клубочковая артериола. Капиллярную сеть, вставленную между двумя однотипными сосудами (арте- риолами), называют артериальной чудесной сетью (rete mirabile arteriosum). По типу чудесной сети построена капиллярная сеть между междольковой и центральной венами в дольке печени, - венозная чудесная сеть (rete mirabile venosum).

Сердце ведет себя как движущийся импульс, который втягивает в его полости кровь из вен и выталкивает ее через артерии ко всем органам тела. Каждый сердечный цикл делится на следующие фазы. Сердечный цикл вызывает внешние проявления: сердечные тоны или шумы. Для каждого цикла или биения возникают два шума, которые можно воспринимать аускультацией, применяя стетоскоп на стенке грудной клетки.

Частота сердечных сокращений - это количество повторений сердечного цикла через 1 минуту. Брадикардия называется снижением частоты сердечных сокращений, ниже 60 и тахикардией, увеличение частоты сердечных сокращений выше 100 ударов в минуту. Как брадикардия, так и тахикардия могут быть вызваны целым рядом причин. Например, спортсмены, чье сердце более мощное и заставляет больше крови за каждое сердцебиение, чем не спортсмен, имеют брадикардию, когда они находятся в состоянии покоя. Лихорадка, высокая температура окружающей среды и кровопотеря, с другой стороны, являются частыми причинами тахикардии.

Малый круг кровообращения начинается в правом желудочке, из которого выходит легочный ствол, и заканчивается в левом предсердии, куда впадают четыре легочные вены. От сердца к легким (легочный ствол, разделяющийся на две легочные артерии) поступает венозная кровь, а к сердцу (легочные вены) притекает артериальная кровь. Поэтому малый круг кровообращения называют также легочным.

Строение кровеносных сосудов. От аорты (или от ее ветвей) начинаются все артерии большого круга кровообращения. В зависимости от толщины (диаметра) артерии условно подразделяются на крупные, средние и мелкие. У каждой артерии выделяют основной ствол и его ветви.

Артерии, кровоснабжающие стенки тела, называются париетальными (пристеночными) , артерии внутренних органов - висцеральными (внутренностными) . Среди артерий выделяют также внеорганные, несущие кровь к органу, и внутриорганные, разветвляющиеся в пределах органа и снабжающие его отдельные части (доли, сегменты, дольки). Многие артерии получают свое название по названию органа, который они кровоснабжают (почечная артерия, селезеночная артерия). Некоторые артерии получили свое название в связи с уровнем их отхождения (начала) от более крупного сосуда (верхняя брыжеечная артерия, нижняя брыжеечная артерия); по названию кости, к которой прилежит сосуд (лучевая артерия); по направлению сосуда (медиальная артерия, окружающая бедро), а также по глубине расположения (поверхностная или глубокая артерия). Мелкие сосуды, не имеющие специальных названий, обозначаются как ветви (rami).

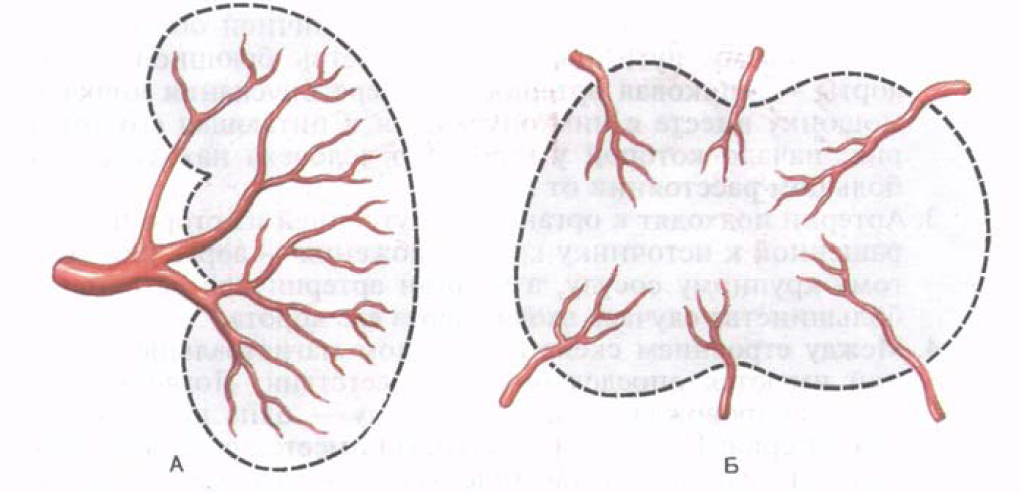

На пути к органу или в самом органе артерии ветвятся на более мелкие сосуды. Различают магистральный тип ветвления артерий и рассыпной. При магистральном типе имеются основной ствол - магистральная артерия и отходящие от нее боковые ветви. По мере отхождения боковых ветвей от магистральной артерии ее диаметр постепенно уменьшается. Рассыпной тип ветвления артерии характеризуется тем, что основной ствол (артерия) сразу делится на две или большее количество конечных ветвей, общий план ветвления которых напоминает крону лиственного дерева.

Выделяют также артерии, обеспечивающие окольный ток крови, в обход основного пути, - коллатеральные сосуды .

Рис. 69. Строение стенок артерии (А) и вены (Б) мышечного типа среднего калибра (схема).

I - внутренняя оболочка: 1 - эндотелий, 2 - базальная мембрана, 3 - подэндотелиальный слой, 4- внутренняя эластическая мембрана: II - средняя оболочка: 5 - миоциты, 6 - эластические волокна,7 - коллагеновые волокна; III - наружная оболочка: 8 - наружная эластическая мембрана, 9 - волокнистая (рыхлая) соединительная ткань, 10 - кровеносные сосуды.

При затруднении движения по основной (магистральной) артерии кровь может течь по коллатеральным обходным сосудам, которые (один или несколько) начинаются или от общего с магистральным сосудом источника, или от различных источников и заканчиваются в общей для них сосудистой сети.

Коллатеральные сосуды, соединяющиеся (анастомозирующие) с ветвями других артерий, выполняют роль межартериальных анастомозов. Различают межсистемные межартериальные анастомозы - соединения (соустья) между различными ветвями разных крупных артерий, и внутрисистемные межартериальные анастомозы - соединения между ветвями одной артерии.

Стенка каждой артерии состоит из трех оболочек: внутренней, средней и наружной (рис. 69). Внутренняя оболочка (tunica intima) образована слоем эндотелиальных клеток (эндотелиоцитов) и подэндотелиальным слоем. Эндотелиоциты, лежащие на тонкой базальной мембране, представляют собой плоские тонкие клетки, соединенные друг с другом при помощи межклеточных контактов (нексусов). Околоядерная зона эндотел иоцитов утолщена, выступает в просвет сосуда. Базальная часть цитолеммы эндотелиоцитов образует многочисленные мелкие разветвленные отростки, направленные в сторону субэндотелиального слоя. Эти отростки прободают базальную и внутреннюю эластическую мембраны и образуют нексусы с гладкими миоцитами средней оболочки артерии (миоэпителиальные контакты). Подэпителиалъный слой у мелких артерий (мышечного типа) тонкий, состоит из основного вещества, а также коллагеновых и эластических волокон. У более крупных артерий (мышечно-эластического типа) подэндотелиальный слой развит лучше, чем у мелких артерий. Толщина подэндотелиального слоя у артерий эластического типа достигает 20 % от толщины стенок сосудов. Этот слой у крупных артерий состоит из тонкофибриллярной соединительной ткани, содержащей малоспециализированные клетки звездчатой формы. Иногда в этом слое встречаются продольно ориентированные миоциты. В межклеточном веществе обнаруживаются в большом количестве гликозаминогликаны и фосфолипиды. У людей среднего и пожилого возраста в подэндотелиальном слое выявляют холестерин и жирные кислоты. Кнаружи от под эндотелиального слоя, на границе со средней оболочкой, у артерий имеется внутренняя эластическая мембрана , образованная густо переплетенными эластическими волокнами и представляющая собой тонкую сплошную или прерывистую (окончатую) пластинку.

Средняя оболочка (tunica media) образована гладкомышечными клетками кругового (спирального) направления, а также эластическими и коллагеновыми волокнами. У различных артерий строение средней оболочки имеет свои особенности. Так, у мелких артерий мышечного типа диаметром до 100 мкм количество слоев гладкомышечных клеток не превышает 3-5. Миоциты средней (мышечной) оболочки располагаются в содержащем эластин основном веществе, который вырабатывают эти клетки. У артерий мышечного типа в средней оболочке присутствуют переплетающиеся эластические волокна, благодаря которым эти артерии сохраняют свой просвет. В средней оболочке артерий мышечно-эластического типа гладкие миоциты и эластические волокна распределены примерно поровну. В этой оболочке имеются также коллагеновые волокна и единичные фибробласты. Артерии мышечного типа диаметром до 5 мм. Средняя оболочка у них толстая, образована 10-40 слоями спирально ориентированных гладких миоцитов, которые соединены друг с другом при помощи интердигитаций.

У артерий эластического типа толщина средней оболочки достигает 500 мкм. Она образована 50-70 слоями эластических волокон (эластическими окончатыми мембранами), толщиной 2-3 мкм каждое волокно. Между эластическими волокнами располагаются относительно короткие веретенообразные гладкие миоциты. Они ориентированы спирально, соединяются друг с другом плотными контактами. Вокруг миоцитов находятся тонкие эластические и коллагеновые волокна и аморфное вещество.

На границе средней (мышечной) и наружной оболочек имеется фенестрированная наружная эластическая мембрана , которая у мелких артерий отсутствует.

Наружная оболочка, или адвентиция (tunica externa, s.adventicia), образована рыхлой волокнистой соединительной тканью, переходящей в соединительную ткань соседних с артериями органов. В адвентиции проходят сосуды, питающие стенки артерий (сосуды сосудов, vаsa vasorum) и нервные волокна (нервы сосудов, nervi vasorum).

В связи с особенностями строения стенок артерий разного калибра выделяют артерии эластического, мышечного и смешанного типов. Крупные артерии, в средней оболочке которых эластические волокна преобладают над мышечными клетками, называют артериями эластического типа (аорта, легочный ствол). Наличие большого количества эластических волокон противодействует чрезмерному растяжению сосуда кровью во время сокращения (систолы) желудочков сердца. Эластические силы стенок артерий, наполненных кровью под давлением, также способствуют продвижению крови по сосудам во время расслабления (диастолы) желудочков. Таким образом обеспечивается непрерывное движение - циркуляция крови по сосудам большого и малого кругов кровообращения. Часть артерий среднего и все артерии мелкого калибра являются артериями мышечного типа . В их средней оболочке мышечные клетки преобладают над эластическими волокнами. Третий тип артерий - артерии смешанного типа (мышечно-эластического), к ним относится большинство средних артерий (сонная, подключичная, бедренная и др.). В стенках этих артерий мышечные и эластические элементы распределены примерно поровну.

Следует иметь в виду, что по мере уменьшения калибра артерий все их оболочки становятся тоньше. Уменьшается толщина подэпителиального слця, внутренней эластической мембраны. Снижается количество гладких миоцитов эластических волокон в средней оболочке, исчезает наружная эластическая мембрана. В наружной оболочке уменьшается количество эластических волокон.

Топография артерий в теле человека имеет определенные закономерности (П.Ф.Лесгафт).

1. Артерии направляются к органам по кратчайшему пути. Так, на конечностях артерии идут по более короткой сгибательной поверхности, а не по более длинной разгибательной.

2. Основное значение имеет не окончательное положение органа, а место его закладки у зародыша. Например, к яичку, которое закладывается в поясничной области, по кратчайшему пути направляется ветвь брюшной части аорты - яичковая артерия. По мере опускания яичка в мошонку вместе с ним опускается и питающая его артерия, начало которой у взрослого человека находится на большом расстоянии от яичка.

3. Артерии подходят к органам с внутренней их стороны, обращенной к источнику кровоснабжения - аорте или другому крупному сосуду, а в орган артерия или ее ветви в большинстве случаев входят через его ворота.

4. Между строением скелета и числом магистральных артерий имеются определенные соответствия. Позвоночный столб сопровождает аорта, ключицу - одна подключичная артерия. На плече (одна кость) имеется одна плечевая артерия, на предплечье (две кости - лучевая и локтевая) - две одноименные артерии.

5. На пути к суставам от магистральных артерий отходят коллатеральные артерии, а им навстречу от нижележащих отделов магистральных артерий - возвратные артерии. Анастомозируя между собой по окружности суставов, артерии образуют суставные артериальные сети, обеспечивающие непрерывное кровоснабжение сустава при движениях.

6. Число артерий, входящих в орган, и их диаметр зависят не только от величины органа, но и от его функциональной активности.

7. Закономерности ветвления артерий в органах определяются формой и строением органа, распределением и ориентацией в нем пучков соединительной ткани. В органах, имеющих дольчатое строение (легкое, печень, почка), артерия вступает в ворота и далее ветвится соответственно долям, сегментам и долькам. К органам, которые закладываются, в виде трубки (например, кишечник, матка, маточные трубы), питающие артерии подходят с одной стороны трубки, а их ветви имеют кольцеобразное или продольное направление (рис. 70). Войдя в орган, артерии многократно ветвятся до артериол.

Артериальное звено сосудистой системы заканчивается сосудами микроциркуляторного русла . В каждом органе соответственно его строению и функциям сосуды микроциркуляторного русла могут иметь особенности строения и микротопографии. Началом микроциркуляторного русла является артериола диаметром около 30-50 мкм, в стенках которой один слой спирально ориентированных миоцитов - гладкомышечных клеток. От артериол отходят прекапилляры (артериальные капилляры). В стенках их начальных отделов имеет один-два гладких миоцита, образующих прекапиллярные сфинктеры, регулирующие кровоток из артериолы в сторону капилляров.

Рис. 70. Типы ветвлений артерий в различных органах.

А - по направлению от ворот органа к его периферии; Б - радиарное направление артериальных ветвей в органе; В - поперечное (круговое) направление артериальных ветвей; Г - продольное направление артериальных ветвей.

Прекапилляры продолжаются в капилляры, стенки которых не имеют в своем составе гладкомышечных клеток. Стенки истинных капилляров образованы одним слоем эндотелиоцитов, базальной мембраной и перицитами (перикапиллярными клетками) (рис. 71). Эндотелиальный слой , лежащий на базальной мембране, имеет толщину 0,2-2,0 мкм. Соседние эндотелиоциты соединены друг с другом при помощи десмосом и нексусов. Между эндотелиоцитами имеются щели шириной 3- 15 нм. Эти щели облегчают прохождение через стенки капилляров различных веществ. Базальная мембрана образована переплетающимися соединительнотканными волокнами и аморфным веществом. В толще базальной мембраны или кнаружи от нее располагаются перициты (перикапиллярные клетки, клетки Руже). Длинные и многочисленные отростки этих клеток проходят через базальную мембрану и контактируют с каждым эндотелиоцитом. К каждому перициту подходит окончание симпатического нейрона, способное передать нервный импульс.

Рис. 71. Строение стенок кровеносного капилляра (схема).

1 - эндотелиоцит; 2 - базальная мембрана; 3 - перицит; 4 - ядро эндотелиоцита.

Диаметр кровеносных капилляров составляет 3-11 мкм. Наиболее тонкие капилляры (3-7 мкм) располагаются в мышцах, более толстые (до 11 мкм) - в коже, слизистых оболочках. В печени, эндокринных железах, органах кроветворения и иммунной системы капилляры имеют диаметр до 25-30 мкм, в связи с чем их называют синусоидами. Капилляры являются обменными сосудами, через их стенки из крови в ткани переходят питательные вещества, а в обратном направлении (из ткани в кровь) - продукты обмена веществ. Транспорт веществ через стенки капилляров осуществляется как путем диффузии, так и путем фильтрации.

Общее число капилляров в теле человека составляет примерно 40 млрд, общая площадь их поперечного сечения достигает 11 000 см (1,1 м 2). Для сравнения площадь поперечного сечения аорты равна 2,8 см 2 при ее диаметре 2,5 см. Из капилляров формируются посткапилляры (посткапиллярные венулы), диаметр которых составляет 8-30 мкм. Стенки посткапилляров по своему строению похожи на стенки капилляров, однако посткапилляры имеют более широкий просвет, чем капилляры, и большее число перицитов в своих стенках. Из посткапилляров формируются венулы диаметром 30- 50 мкм, которые являются начальным звеном венозной системы. В стенках более крупных венул, диаметр которых составляет 50-100 мкм, имеются единичные гладкомышечные клетки (миоциты). Эластическая мембрана у венул отсутствует.

В микроциркуляторное русло входят также сосуды артериального типа, соединяющие артериолу и венулу напрямую - aртериоловенулярные анастомозы . В стенках этих анастомозов присутствуют гладкие миоциты. При расслаблении миоцитов артериоловенулярные анастомозы раскрываются (расширяются) и кровь из артериол направляется непосредственно в венулы, минуя капилляры.

Венулы, соединяясь друг с другом и укрупняясь, образуют вены. Стенки вен, как и артерий, также имеют три оболочки: внутреннюю, среднюю и наружную.

С учетом строения стенок различают два типа вен: безмышечные и мышечные вены. Венами безмышечного типа являются вены твердой и мягкой мозговых оболочек, сетчатки глаза, костей, селезенки и других органов иммунной системы. В стенках этих вен эндотелиоциты прилежат к базальной мембране, которая снаружи покрыта тонким слоем рыхлой волокнистой соединительной ткани. Стенки безмышечных вен сращены с соединительной тканью органов, где эти вены располагаются, поэтому эти вены сохраняют свой просвет, их стенки не спадаются.

Вены мышечного типа могут иметь в своих стенках слабо, средне и сильно развитые гладкомышечные элементы. Вены со слабым развитием гладкомышечного слоя располагаются главным образом в верхних отделах туловища, в области шеи и головы. По мере увеличения калибра вен в их стенках появляются циркулярно ориентированные миоциты. У вен среднего калибра кнаружи от базальной мембраны располагается подэндотели- альная соединительная ткань, в которой присутствуют отдельные эластические волокна. Внутренняя эластическая мембрана у этих вен отсутствует. Средняя оболочка образована 2-3 слоями циркулярно ориентированных миоцитов, между которыми проходят пучки коллагеновых и эластических волокон. Наружная оболочка (адвентиция) у вен среднего калибра образована рыхлой волокнистой соединительной тканью, в которой проходят кровеносные сосуды, нервные волокна (нервы). В стенках крупных вен в средней оболочке имеется небольшое количество циркулярно ориентированных миоцитов. Наружная оболочка толстая, образована соединительной тканью.

В стенках вен со средним развитием гладкомышечных элементов (плечевая вена и др.) имеются базальная мембрана и подэндотелиальный слой. Внутренняя эластическая мембрана отсутствует. Средняя оболочка образована пучками циркулярно ориентированных миоцитов. Наружная эластическая мембрана отсутствует, адвентиция хорошо выражена.

Вены с сильно развитой гладкомышечной оболочкой располагаются в нижней половине туловища, в нижних конечностях. Гладкомышечные клетки имеются во всех трех оболочках стенок вен, особенно их много в средней оболочке.

Мелкие, средние и некоторые крупные вены имеют венозные клапаны, заслонки

(vаlvulae venosae) - полулунные складки внутренней оболочки, которые обычно располагаются попарно (рис. 72).

Рис. 72. Венозные клапаны. (Стенка вены разрезана вдоль и развернута.)

1 - просвет вены; 2 - створки венозных клапанов.

Внутрь этих складок проникают волокна соединительной ткани. Наибольшее число клапанов имеют вены нижних конечностей. Клапаны пропускают кровь по направлению к сердцу и препятствуют ее обратному течению. Обе полые вены, вены головы и шеи, почечные вены, воротная, легочные вены клапанов не имеют. Венозные синусы, в которые оттекает кровь от головного мозга, располагаются в толще (расщеплениях) твердой оболочки головного мозга и имеют неспадающиеся стенки, обеспечивающие беспрепятственный ток крови из полости черепа во внечерепные вены (внутренние яремные).

В зависимости от топографии и положения вен в теле и органах их подразделяют на поверхностные и глубокие. Поверхностные (подкожные) вены (venae superficiаles), как правило, следуют самостоятельно. Глубокие вены (venae profundae) в удвоенном количестве (попарно) прилежат к одноименным артериям конечностей, поэтому их называют сопровождающими венами (вены-спутницы). Названия глубоких вен аналогичны названиям артерий, к которым вены прилежат (локтевая артерия - локтевая вена, плечевая артерия - плечевая вена). Непарными глубокими венами являются внутренняя яремная, подключичная, подмышечная, подвздошные (общая, наружная, внутренняя), бедренная и некоторые другие крупные вены. Поверхностные вены соединяются с глубокими венами при помощи так называемых прободающих вен, которые выполняют роль соустьев - венозных анастомозов. Соседние вены нередко соединяются между собой многочисленными анастомозами, образующими в совокупности венозные сплетения (plexus venosus). Эти сплетения хорошо выражены на поверхности или в стенках некоторых внутренних органов (мочевой пузырь, прямая кишка, пищевод). В целом количество вен превышает количество артерий.

Наиболее крупные вены большого круга кровообращения - верхняя и нижняя полые вены. В нижнюю полую вену впадают печеночные вены с их притоками. Окольный ток крови осуществляется по венам, по которым венозная кровь оттекает в обход основного пути (коллатеральные вены). Притоки одной крупной (магистральной) вены соединяются между собой внутрисистемными венозными анастомозами. Между притоками различных крупных вен (верхняя и нижняя полые вены, воротная вена) имеются межсистемные венозные анастомозы (кавокавальные, кавопортальные, каво-кавопортальные), являющиеся коллатеральными путями (сосудами) тока венозной крови в обход основных вен.

Стенки кровеносных сосудов имеют обильную чувствительную (афферентную) и двигательную (эфферентную) иннервацию. В стенках некоторых крупных сосудов (восходящая часть аорты, дуга аорты, бифуркация - место ветвления общей сонной артерии на наружную и внутреннюю, верхняя полая и яремная вены и др.) особенно много чувствительных нервных окончаний, в связи с чем эти области называют рефлексогенными зонами. Фактически все кровеносные сосуды имеют обильную иннервацию, играющую важную роль в регуляции сосудистого тонуса и кровотока.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Расскажите о кругах кровообращения (большом и малом), их строении и назначении.

2. Назовите типы ветвления артерий.

3. Расскажите о строении стенок кровеносных сосудов (артерий, капилляров, вен).

4. Какие сосуды называются коллатеральными? Какую роль они играют в кровообращении?

5. Каковы закономерности анатомии артерий (по Лесгафту)?

6. Назовите типы артерий и вен (по строению их стенок).

7. Какие сосуды входят в состав микроциркуляторного русла? Перечислите различия в строении этих сосудов.