Дефект межжелудочковой перегородки. дмжп у плода: причины, диагностика и последствия

Дефект межжелудочковой перегородки сердца у детей - это врожденное аномальное соединение между двумя желудочками сердца, которое возникает вследствие недоразвития на разных ее уровнях. Этот вид аномалии относится к наиболее частым врожденным порокам сердца у детей - он встречается, по данным разных авторов, в 11-48% случаев.

В зависимости от расположения дефекта межжелудочковой перегородки у плода выделяют следующие типы:

- Дефекты мембранозной части перегородки. Размеры их от 2 до 60 мм, форма разная, наблюдаются в 90% случаев,

- Дефекты мышечной части перегородки. Размеры их небольшие (5-20 мм), причем при сокращении сердечной мышцы просвет дефекта еще больше уменьшается, проявляются они в 2-8% случаев.

- Отсутствие межжелудочковой перегородки встречается в 1-2% случаев.

Как проявляется дефект межжелудочковой перегородки у детей

Дефект межжелудочковой перегородки у детей сопровождается развитием компенсаторной гипертрофии миокарда желудочков и малого круга кровообращения, выраженность, которой зависит от возраста ребенка и величины дефекта.

Затруднение движения крови по малому и большому кругу кровообращения при дефекте межжелудочковой перегородки у детей дает основную клиническую картину. Нарушение гемодинамики зависит от величины и направления тока крови через дефект, что, в свою очередь, определяется величиной и расположением дефекта, сосудов малого круга кровообращения, градиентом сосудистого сопротивления малого и большого кругов кровообращения, состоянием миокарда и желудочков сердца. Нарушения гемодинамики не является статичным, а по мере роста и развития ребенка меняется, что ведет к изменениям клинической картины пороков, трансформации их в другие клинические формы.

При небольшом дефекте межжелудочковой перегородки у плода (размером до 5 мм) сброс крови через него из левого желудочка в правый небольшой и не вызывает выраженных гемодинамических нарушений. Благодаря большой емкости сосудов малого круга кровообращения давление в правом желудочке не повышается, дополнительная нагрузка ложится только на левый желудочек, который нередко гипертрофируется.

При дефекте межжелудочковой перегородки у детей в переделе размеров 10-20 мм сброс через него достигает 70% крови, которую сбрасывает левый желудочек. Это вызывает значительные объемные перегрузки малого круга кровообращения, что приводит к низким перегрузкам правого желудочка и затем к его гипертрофии. Сначала под влиянием большого давления крови происходит расширение артерий малого круга кровообращения, благодаря чему облегчается работа правого желудочка. Давление в сосудах малого круга кровообращения остается нормальным, однако выраженный синдром большого объема крови может приводить к развитию повышенного давления в легочной артерии, при большом дефекте величина сброса крови через него зависит в основном от соотношения сосудистого сопротивления малого и большого кругов кровообращения.

Систолическое давление в легочной артерии при большом дефекте межжелудочковой перегородки держится на высоком уровне. Это обусловлено тем, что давление передается на легочную артерию из левого желудочка (гидродинамический фактор). Высокое давление в легочной артерии ведет к перегрузке и увеличению в размерах правого желудочка. Это провоцирует большой объем сбрасываемой крови через дефект, что приводит в конечном итоге к переполнению венозного русла малого круга кровообращения и вызывает объемную перегрузку левого предсердия, вследствие чего повышается систолическое и диастолическое давление в левом желудочке, левом предсердии, легочных венах. При длительных аналогичных перегрузках это приводит к гипертрофии (увеличению в размерах) левого желудочка и левого предсердия. Повышенное давление в легочных венах и левом предсердии благодаря нейрогуморальному механизму компенсации нагрузки ведет к спазму, а далее к склерозу легочных артериол. У детей первого года жизни развивается сердечная недостаточность, и более 50% детей умирают в возрасте до года.

Дефект межжелудочковой перегородки у плода и его виды

Изолированный дефект межжелудочковой перегородки у плода в зависимости от его размеров, величины сброса крови клинически делится на 2 формы.

- первая включает в себя небольшие дефекты межжелудочковой перегородки у плоада, расположенные главным образом в мышечной перегородке, которые не сопровождаются выраженными гемодинамическими нарушениями (болезнь Толочишова-Роже);

- ко второй группе относятся дефекты межжелудочковой перегородки у плода достаточно больших размеров, расположенные в мембранозной части перегородки, приводят к выраженным нарушениям гемодинамики.

Клиника болезни Топочинова-Роже. Первым, а иногда и единственным проявлением порока является систолический шум в области сердца, который появляется, как правило, с первых дней жизни ребенка. Дети хорошо растут, жалоб в них нет. Границы сердца в пределах возрастной нормы. В III-IV межреберье слева от грудины у большинства больных выслушивается систолическое дрожание. Характерным симптомом пороков является грубый, очень громкий систолический шум, возникающий при прохождении крови через узкое отверстие в перегородке под высоким давлением из левого желудочка в правый. Шум занимает, как правило, всю систолу, нередко сливается со вторым тоном. Максимум звучания его в III-IV межреберье от грудины, он хорошо проводится по всей области сердца, вправо за грудиной, выслушивается на спине у межлопаточном пространстве, хорошо проводится по костям, передается по воздуху и прослушивается, даже если поднять стетоскоп над сердцем (дистанционный шум).

У некоторых детей выслушивается очень нежный систолический шум, который лучше определяется в положении лежа и значительно уменьшается или даже полностью исчезает при физической нагрузке. Такое изменение шума можно объяснить тем, что при нагрузке благодаря мощному сокращению мышц сердца отверстие в межжелудочковой перегородке у детей полностью закрывается, и поток крови через него завершается. Признаков сердечной недостаточности при болезни Толочинова-Роже нет.

Признаки выраженного дефекта межжелудочковой перегородки

Выраженный дефект межжелудочковой перегородки у детей проявляется остро с первых дней после рождения. Дети рождаются в срок, однако в 37-45% наблюдается умеренно выраженная врожденная гипотрофия, причина которой не ясна.

Первым симптомом пороков является систолический шум, который выслушивается с периода новорожденности. В ряду детей уже в первые недели жизни появляются признаки недостаточности кровообращения в виде одышки, которая возникает вначале при беспокойстве, сосании, а затем и в спокойном состоянии.

В течение дети часто болеют острыми респираторными заболеваниями, пневмониями. Более 2/3 детей отстают в физическом и психомоторном развитии, в 30% развивается гипотрофия II степени.

Кожа бледная. Пульс ритмичный, часто наблюдается тахикардия. Артериальное давление не изменено. У большинства детей рано начинает формироваться центральный «сердечный горб», появляется патологическая пульсация над верхней областью желудка. Определяется систолическое дрожание в III-IV межреберье слева от грудины. Границы сердца незначительно расширены в поперечнике и вверх. Патологический акцент II тона во II межреберье слева у грудины, который сочетается нередко с его расщеплением. У всех детей выслушивается типичный шум межжелудочкового дефекта - шум систолический, грубый, который занимает всю систолу, с максимумом звучания в III межреберье слева от грудины, хорошо передастся вправо за грудиной в III-IV межреберье, в левую аускулярную зону и на спину, он часто «опоясывающей» грудную клетку. У 2/3 детей с первых месяцев жизни появляются выраженные признаки недостаточности кровообращения, проявляющиеся сначала в виде беспокойства, затруднения сосания, одышки, тахикардии, не всегда трактуется как проявление сердечной недостаточности, а нередко расценивается как сопутствующие заболевания (острый , пневмония).

Дефект межжелудочковой перегородки сердца у детей после года

Дефект межжелудочковой перегородки сердца у детей старше года переходит в стадию затухания клинических признаков за счет интенсивного роста и анатомического развития организма малыша. В возрасте 1-2 лет наступает фаза относительной компенсации, для которой характерно отсутствие одышки, тахикардии. Дети становятся более активными, начинают лучше прибавлять в массе тела, лучше расти, и многие из них по своему развитию догоняют сверстников, гораздо меньше по сравнению с первым годом жизни болеют сопутствующими заболевания. При объективном обследовании у 2/3 детей отмечается центрально расположенный «сердечный горб», определяется систолическое дрожание в Ш-IV межреберье слева от грудины.

Границы сердца незначительно расширены в поперечнике и вверх. Верхушечный толчок средней силы и усиленный. При аускультации - расщепление II тона во II межреберье слева у грудины и может быть его акцентуация. Вдоль левого края грудины выслушивается грубый систолический шум с максимумом звучания в III межреберье слева и большой зоной распространения.

У части детей выслушиваются и диастолические шумы относительной недостаточности клапана легочной артерии, возникающие вследствие усиления легочного кровообращения в легочной артерии и нарастании легочной гипертензии (шум Грэхема - Стилла) или относительного митрального стеноза, который возникает при большой полости левого предсердия вследствие большого артериовенозного сброса крови через дефект (шум Флинта). Шум Грэхема - Стилла выслушивается в 2-3 межреберье слева от грудины и хорошо проводится вверх на основание сердца. Шум Флинта лучше определяется в точке Боткина и проводится на верхушку сердца.

В зависимости от степени нарушения гемодинамики наблюдается очень большая вариабельность клинического течения дефекта межжелудочковой перегородки у детей, которая требует различного терапевтического и хирургического подхода к таким детям.

Диагноз дефекта межжелудочковой перегородки у детей ставится на основании результатов ЭКГ, Эхо-КГ, катетеризации полостей.

Дифференциальный диагноз проводится с врожденными пороками сердца, которые протекают с перегрузкой малого круга кровообращения, а также с приобретенными проблемами - недостаточность митрального клапана. Диагностика затруднена при сочетании дефектом межжелудочковой перегородки с другими врожденными пороками сердца, особенно в период раннего возраста.

Осложнения и прогноз при межжелудочковом дефекте перегородки у детей

У детей первого года жизни частыми осложнениями является гипотрофия, недостаточность кровообращения, рецидивирующие застойно-бактериальные пневмонии. У детей старшего возраста - бактериальный эндокардит. Нередко возникают эмболии сосудов малого круга кровообращения, ведущие к развитию инфарктов и абсцессов легких. У 80-90% детей с возрастом порок осложняется развитием легочной гипертензии.

Дефект межжелудочковой перегородки у новорожденных Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) – порок сердца , при котором в перегородке между правым и левым желудочком образуются отверстия.

Среди врожденных пороков этот самый распространенный, его доля составляет 20-30%. Он одинаково часто встречается у девочек и у мальчиков.

Особенности кровообращения при дефекте межжелудочковой перегородки у новорожденных

Левый желудочек намного мощнее правого, ведь ему необходимо обеспечивать кровью все тело, а правому только прокачать кровь в легкие. Поэтому давление в левом желудочке может доходить до 120 мм рт. ст., а в правом около 30 мм рт. ст. Поэтому из-за разницы давления, если строение сердца нарушено и между желудочками есть сообщение, то часть крови из левой половины сердца перетекает в правую. Это приводит к растяжению правого желудочка. Сосуды легких переполняются и растягиваются. На этом этапе обязательно нужно сделать операцию и разделить два желудочка.Потом наступает такой момент, когда сосуды легких рефлекторно сжимаются. Они склерозируются и просвет в них сужается. Давление в сосудах и в правом желудочке увеличивается в несколько раз и становится выше, чем в левом. Теперь уже кровь начинает переливаться из правой половины сердца в левую. На этой фазе болезни помочь человеку может только пересадка сердца и легких.

Причины

Эта патология формируется еще до рождения ребенка из-за нарушения развития сердца.Ее появлению способствуют такие причины:

- Инфекционные болезни матери в первые три месяца беременности: корь , краснуха , ветрянка.

- Употребление алкоголя и наркотических препаратов.

- Некоторые лекарственные средства: варфарин, препараты содержащие литий.

- Наследственная предрасположенность: порок сердца передается по наследству в 3-5% случаев.

- Множественные мелкие отверстия – самая легкая форма, которая мало влияет на состояние здоровья.

- Множественные крупные отверстия. Перегородка напоминает швейцарский сыр – самая тяжелая форма.

- Отверстия в нижней части перегородки, состоящей из мышц. Они чаще других затягиваются самостоятельно в течение первого года жизни ребенка. Этому способствует развитие мышечной стенки сердца.

- Отверстия, находящиеся под аортой.

- Дефекты в средней части перегородки.

Симптомы и внешние признаки

Проявления ДМЖП зависят от размера дефекта и стадии развития болезни.

Проявления ДМЖП зависят от размера дефекта и стадии развития болезни.Размер дефекта сравнивают с просветом аорты.

- Мелкие дефекты – меньше 1/4 диаметра аорты или меньше 1 см. симптомы могут появиться и в 6 месяцев и во взрослом возрасте.

- Средние дефекты – меньше 1/2 диаметра аорты. Болезнь проявляется на 1-3 месяце жизни.

- Крупные дефекты – диаметр равен диаметру аорты. Болезнь проявляется с первых дней.

- Первая стадия – застой крови в сосудах. Накопление жидкости в ткани легких, частые бронхиты и пневмонии.

- Вторая стадия – спазмирование сосудов. Фаза временного улучшения, сосуды сужаются, но давление в них увеличивается 30 до 70 мм рт. ст. Считается лучшим периодом для операции.

- Третья стадия – склерозирование сосудов. Развивается, если вовремя не была проведена операция. Давление в правом желудочке и сосудах легких от 70 до 120 мм рт. ст.

При крупном дефекте межжелудочковой перегородки у новорожденных самочувствие ухудшается с первых дней.

- синюшный оттенок кожи при рождении;

- малыш быстро утомляется и не может нормально сосать грудь;

- беспокойство и плаксивость из-за голода;

- нарушения сна;

- плохая прибавка в весе;

- ранние пневмонии, которые плохо поддаются лечению.

- возвышение грудной клетки в районе сердца – сердечный горб;

- во время сокращения желудочков (систолы) прощупывается дрожание, которое создает поток крови, проходя через отверстие в межжелудочковой перегородке;

- при прослушивании стетоскопом слышен шум, который вызван недостаточностью клапанов легочной артерии;

- в легких слышны свистящие хрипы и жесткое дыхание, связанные с выходом жидкости из сосудов в ткань легких;

- при простукивании выявляется увеличение размера сердца;

- увеличение печени и селезенки связанно с застоем крови в этих органах;

- в третей стадии характерно появление синеватого оттенка кожи (цианоза). Сначала на пальцах и вокруг рта, а потом по всему телу. Этот симптом появляется из-за того, что кровь недостаточно обогащается кислородом в легких и клетки тела испытывают кислородное голодание;

- на третьей стадии грудная клетка вздута, имеет вид бочки.

Диагностика

Для диагностики дефекта межжелудочковой перегородки у новорожденных используют рентгенографию, электрокардиографию и двухмерную допплер-эхокардиографию. Все они безболезненны и ребенок хорошо их переносит.Рентгенография

Безболезненное и информативное исследование грудной клетки с помощью рентгеновского излучения. Поток лучей проходит сквозь тело человека и формирует изображение на специальной чувствительной пленке. Снимок позволяет оценить состояние сердца, сосудов и легких.

При ДМЖП у новорожденных выявляют:

- увеличение границ сердца, особенно правой его стороны;

- увеличение легочной артерии, которая несет кровь от сердца к легким;

- переполнение и спазм сосудов легких;

- жидкость в легких или отек легких , проявляется затемнением на снимке.

Это исследование основано на регистрации электрических потенциалов, которые возникают во время работы сердца. Они записываются в виде кривой линии на бумажную ленту. По высоте и форме зубцов врач оценивает состояние сердца. Кардиограмма может быть нормальной, но чаще появляется перегрузка правого желудочка.

УЗИ сердца допплеровское исследование

Исследование сердца с помощью ультразвука. На основе отраженной ультразвуковой волны создается изображение сердца в реальном времени. Эта разновидность УЗИ позволяет выявить особенности движения крови, через дефект.

Исследование сердца с помощью ультразвука. На основе отраженной ультразвуковой волны создается изображение сердца в реальном времени. Эта разновидность УЗИ позволяет выявить особенности движения крови, через дефект.

При ДМЖП видны:

- отверстие в перегородке между желудочками;

- его размер и расположение;

- красным цветом отражается поток крови, который движется в сторону датчика, а синим – кровь которая течет в противоположном направлении. Чем светлее оттенок, тем выше скорость движения крови и давление в желудочках.

Данные инструментального обследования у новорожденных

Рентгенологическое исследование грудной клетки- В первой стадии:

- увеличенные размеры сердца, оно округлое, без сужения посередине;

- сосуды легких выглядят нечетко и размыто;

- могут появиться признаки отека легких – затемнение по всей поверхности.

- В переходной стадии:

- сердце имеет нормальные размеры;

- сосуды выглядят нормально.

- Третья стадия склеротическая:

- сердце увеличено, особенно с правой стороны;

- увеличена легочная артерия;

- видны только крупные сосуды легких, а мелкие незаметны из-за спазма;

- ребра расположены горизонтально;

- диафрагма опущена.

- Первая стадия может не проявляться никакими изменениями или же появляется:

- перегрузка правого желудочка;

- увеличение правого желудочка.

- Вторая и третья стадия:

- перегрузка и увеличение левого предсердия и желудочка.

- нарушения прохождения биотоков по ткани сердца.

- выявляет место расположения дефекта в перегородке;

- размер дефекта;

- направление тока крови из одного желудочка в другой;

- давление в желудочках первой стадии не больше 30 мм рт. ст., во второй стадии – от 30 до 70 мм рт. ст., а в третьей – более 70 мм рт. ст.

Лечение

Медикаментозное лечение при дефекте межжелудочковой перегородки у новорожденных и детей более старшего возраста направлено на то, чтобы нормализовать отток крови из легких, уменьшить отек в них (скопление жидкости в легочных альвеолах), снизить количество циркулирующей в организме крови.Мочегонные препараты: Фуросемид (Лазикс)

Помогают уменьшить объем крови в сосудах и избавиться от отека легких. Препарат назначают детям из расчета 2–5 мг/кг. Принимать его нужно 1 раз в день, лучше до обеда.

Кардиометаболические средства: Фосфаден, Кокарбоксилаза, Кардонат

Улучшают питание сердечной мышцы, борются с кислородным голоданием клеток и улучшают обмен веществ в организме. Если врач выписал Кардонат ребенку, то капсулу необходимо открыть, а ее содержимое растворить в подслащенной воде (50-100мл). Принимать 1 раз в день после еды. Курс от 3 недель до 3 месяцев.

Сердечные гликозиды: Строфантин, Дигоксин

Помогают сердцу сокращаться мощнее и эффективнее перекачивать кровь по сосудам. Назначают 0,05% раствор строфантина из расчета 0,01 мг/кг веса или дигоксин 0,03 мг/кг. В такой дозе препарат вводят первые 3 дня. Потом его количество уменьшают в 4-5 раз – поддерживающая доза.

Для снятия спазма бронхов: Эуфиллин

Назначают при отеке легких и спазме бронхов, когда ребенку трудно дышать. Раствор эуфиллина 2% вводят внутривенно или в виде микроклизм по 1 мл на год жизни.

Прием лекарств поможет уменьшить проявления болезни и выиграть время, чтобы дать шанс дефекту закрыться самостоятельно.

Виды операций при дефекте межжелудочковой перегородки

В каком возрасте нужно делать операцию?Если состояние ребенка позволяет, то желательно провести операцию между 1 и 2,5 годами. В этот период малыш уже достаточно окреп и лучше всего перенесет такое вмешательство. К тому же он скоро забудет период лечения и у ребенка не будет психологической травмы.

Какие показания к операции?

- Наличие отверстия в межжелудочковой перегородке.

- Увеличение правых отделов сердца.

- Третья степень развития болезни, непоправимые изменения в сосудах легких.

- Заражение крови – сепсис .

Операция сужения легочной артерии при ДМЖП

Хирург специальной тесьмой или толстой шелковой нитью перевязывает артерию, которая несет кровь от сердца к легким, чтобы в них поступало меньше крови. Эта операция является подготовительным этапом перед полным закрытием дефекта.

Показания к операции

- Повышение давления в сосудах легких.

- Заброс крови из левого желудочка в правый.

- Ребенок слишком слаб, чтобы перенести операцию по устранению дефекта в межжелудочковой перегородке.

Достоинства операции

- Уменьшает поступление крови в легкие и снижает давление в них.

- Ребенку становится легче дышать.

- Дает возможность отложить операцию по устранению дефекта на 6 месяцев и дать ребенку окрепнуть.

- Ребенку и родителям придется перенести 2 операции.

- Увеличивается нагрузка на правый желудочек, в результате он растягивается и увеличивается.

Этот вид лечения требует вскрытия грудной клетки. Вдоль грудины делают разрез, сердце отсоединяют от сосудов. На время его заменяет система искусственного кровообращения. Хирург делает разрез на правом желудочке или на предсердии. В зависимости от размера дефекта врач выбирает один из вариантов лечения.

- Ушивание дефекта. Если его размер не превышает 1 см и он расположен в отдалении от важных сосудов.

- Врач ставит на перегородку герметичную заплату. Она вырезается под размер отверстия и стерилизуется. Заплаты бывают двух видов:

- из кусочка наружной оболочки сердца (перикарда);

- из искусственного материала.

Показания к открытой операции

- Невозможно улучшить состояние ребенка с помощью лекарств.

- Изменения в сосудах легких.

- Перегрузка правого желудочка.

- Позволяет одновременно удалить тромбы, которые могли образоваться в сердце.

- Позволяет устранить другие патологии сердца и его клапанов.

- Дает возможность исправить дефекты при любом их расположении.

- Проводится детям любого возраста.

- Позволяет раз и навсегда избавиться от проблем с сердцем.

- Является довольно травматичной для ребенка, длится до 6 часов.

- Требует длительного периода восстановления.

Суть операции в том, что дефект в межжелудочковой перегородке закрывают с помощью специального устройства, которое вводят в сердце через крупные сосуды. Приспособление напоминает соединенные между собой пуговицы. Оно устанавливается в отверстии и перекрывает ток крови через него. Процедура проходит под контролем рентгена.

Суть операции в том, что дефект в межжелудочковой перегородке закрывают с помощью специального устройства, которое вводят в сердце через крупные сосуды. Приспособление напоминает соединенные между собой пуговицы. Оно устанавливается в отверстии и перекрывает ток крови через него. Процедура проходит под контролем рентгена.

Показания к закрытию дефекта окклюдером

- Дефект расположен не менее чем 3 мм от края межжелудочковой перегородки.

- Признаки застоя крови в сосудах легких.

- Заброс крови из левого желудочка в правый.

- Возраст старше 1 года и вес больше 10 кг.

- Менее травматична для ребенка – нет необходимости разрезать грудную клетку.

- Восстановление занимает 3-5 дней.

- Сразу после операции наступает улучшение и нормализуется кровообращение в легких.

Недостатки операции

- Используется только для закрытия дефектов небольшого размера, которые находятся в центральной части перегородки.

- Нельзя провести закрытие, если сосуды узкие, в сердце есть тромб, проблемы с клапанами или стойкие нарушения сердечного ритма.

- Нет возможности исправить другие нарушения сердца.

Единственным эффективным методом лечения средних и крупных дефектов межжелудочковой перегородки является операция на открытом сердце. Эту операцию хирурги крупных кардиологических центров проводят довольно часто и имеют большой опыт в этом вопросе. Поэтому вы можете быть уверенны в успешном исходе.

Показания к операции

- дефект в межжелудочковой перегородке;

- заброс крови из левого желудочка в правый;

- признаки увеличения правого желудочка;

- сердечная недостаточность – сердце не справляется с функцией насоса и плохо снабжает кровью органы;

- признаки нарушения кровообращения в легких: одышка, влажные хрипы, отек легких;

- неэффективность медикаментозного лечения.

- заброс крови из правого желудочка в левый;

- увеличение давления в сосудах легких в 4 раза и склероз мелких артерий;

- сильное истощение ребенка;

- тяжелые сопутствующие заболевания печени и почек.

Срочность операции зависит от размеров дефекта.

- Мелкие дефекты, меньше 1 см – операцию можно отложить до 1 года, а если нет нарушений кровообращения, то и до 5 лет.

- Средние дефекты, меньше 1/2 диаметра аорты. Оперировать ребенка нужно в первые 6 месяцев жизни.

- Крупные дефекты, диаметр равен диаметру аорты. Необходима срочная операция, пока не развились необратимые изменения в легких и сердце.

- Подготовка к операции. В назначенный день вы с ребенком придете в больницу, где придется побыть несколько дней до операции. Врачи сделают необходимые анализы:

- группа крови и резус фактор;

- анализ крови на свертываемость;

- общий анализ крови;

- анализ мочи;

- анализ кала на яйца глистов. Также повторно сделают УЗИ сердца и кардиограмму.

- Перед операцией состоится беседа с хирургом и анестезиологом. Они осмотрят ребенка и ответят на все ваши вопросы.

- Общий наркоз. Внутривенно ребенку введут обезболивающие препараты, и он не будет чувствовать никакой боли в период операции. Врач точно дозирует препарат, вы можете быть уверены, что наркоз не нанесет вреда малышу.

- Врач сделает разрез вдоль грудины, чтобы получить доступ к сердцу и подключит ребенка к аппарату искусственного кровообращения.

- Гипотермия – снижение температуры тела. С помощью специального оборудования температуру крови ребенка снижают до 15°С. В таких условиях головной мозг легче переносит кислородное голодание, которое может возникнуть во время операции.

- Отсоединенное от сосудов сердце временно не сокращается. Коронарный насос очистит сердце от крови, чтобы хирургу было удобнее работать.

- Врач сделает разрез на правом желудочке и устранит дефект. Он наложит на него шов, чтобы стянуть края. Если отверстие большое, то хирург использует специально подготовленную заплату из наружной соединительной ткани сердца или синтетического материала.

- После этого проверяют герметичность межжелудочковой перегородки, зашивают отверстие на желудочке и подключают сердце к системе кровообращения. Потом кровь постепенно нагревают до нормальной температуры с помощью теплообменника, и сердце начинает сокращаться самостоятельно.

- Врач зашивает рану на груди. Он оставляет в шве дренаж – тонкую резиновую трубочку для отведения жидкости из раны.

- На грудь малыша накладывают повязку и ребенка перевозят в палату реанимации, где ему придется провести сутки под контролем медицинского персонала. Возможно, вам разрешат его навестить. Но в некоторых больницах это запрещено, чтобы обезопасить малыша от инфекций.

- Потом ребенка переведут в отделение интенсивной терапии, где вы сможете быть рядом с ним, успокаивать и поддерживать. Подъем температуры до 40°С явление частое – не стоит впадать в панику. Хуже, когда при такой температуре ребенок бледнеет, а пульс становится слабым и медленным. Тогда необходимо срочно сообщить врачу.

Уход за ребенком после операции на сердце

Вас с малышом выпишут домой, когда врачи убедятся, что ребенок пошел на поправку.

Вас с малышом выпишут домой, когда врачи убедятся, что ребенок пошел на поправку.В это время желательно больше носить ребенка на руках – это называется массаж положением. Он развивает, успокаивает и улучшает кровообращение. Не бойтесь приучить ребенка к рукам – здоровье дороже педагогических принципов.

Берегите ребенка от инфекций : избегайте бывать в многолюдных местах. Не стесняйтесь увести его, если рядом появился человек с признаками болезни, берегите малыша от переохлаждений. Если есть необходимость посетить поликлинику, то смажьте ребенку нос Оксолиновой мазью или воспользуйтесь спреями для профилактики Эуфорбиум Композитум, Назаваль.

Уход за рубцом . Рана будет заживать около 4 недель. В это время смазывайте шов настойкой календулы и берегите от солнечных лучей. Чтобы избежать образования рубца существуют специальные кремы – Контрактубекс, Солярис. Спросите у врача, какой из них подойдет вашему ребенку.

После того, как швы полностью заживут, можете купать ребенка в ванночке. Лучше, если первые разы вода будет кипяченой с добавлением марганцовки. Температура воды 37°С, а время купания сократите до минимума. Для ребенка постарше идеальным вариантом будет душ.

Грудина – это кость, она будет заживать около 2 месяцев. В этот период нельзя тянуть ребенка за руки, поднимать подмышки, выкладывать на живот, делать ему массаж и вообще, следует избегать физических нагрузок, чтобы не допустить деформацию грудной клетки.

После срастания грудины нет особых причин ограничивать ребенка в физическом развитии. Но все же первые полгода старайтесь избегать серьезных травм, поэтому не разрешайте ребенку ездить на самокате, велосипеде или роликах.

Прием препаратов, которые выписал врач

: Верошпирон, Дигоксин, Аспирин. Они помогут избежать скопления жидкости в легких, улучшат работу сердца и предотвратят появление тромбов. В дальнейшем их отменят, и ваш малыш будет жить, как обычный ребенок.

Первые полгода вам потребуется мерить температуру утром и вечером и записывать результаты в специальный дневник.

Сообщайте врачу о таких симптомах:

- повышение температуры выше 38°С;

- шов припух и из него начнет вытекать жидкость;

- боль в груди;

- бледность или синеватый оттенок кожи;

- припухлость лица, вокруг глаз или другие отеки;

- одышка, усталость, отказ от игр;

- головокружение, потеря сознания.

- Анализ мочи первый месяц придется сдавать каждые десять дней. А следующие полгода 2 раза в месяц.

- Электрокардиограмму, фонокрадиограмму, эхокардиографию необходимо будет делать 1 раз в три месяца первые полгода. В дальнейшем два раза в год.

- Через некоторое время желательно съездить с ребенком в специальный санаторий на 1-3 месяца.

- Прививки придется отложить на полгода.

- В общей сложности ребенок будет оставаться на учете у кардиологов на протяжении 5 лет.

Питание

Полноценное и калорийное питание должно помочь ребенку быстро восстановиться после операции и набрать вес.

Полноценное и калорийное питание должно помочь ребенку быстро восстановиться после операции и набрать вес.Лучшим выбором для детей до года является грудное молоко. Необходимо своевременно вводить прикормы: фрукты, овощи, мясо и рыбу.

Дети постарше питаются соответственно своему возрасту. В меню должны быть:

- Свежие фрукты и соки.

- Свежие и приготовленные овощи.

- Блюда из мяса, вареного, запеченного или тушеного.

- Молочные продукты: молоко, творог, йогурты, сметана. Особенно полезна будет творожная запеканка с сухофруктами.

- Яйца вареные или в виде омлета.

- Различные супы и блюда из круп.

- маргарин;

- жирная свинина;

- мясо утки и гуся;

- шоколад, крепкий чай.

– врожденная внутрисердечная аномалия, характеризующаяся наличием сообщения между правым и левым желудочками. Дефект межжелудочковой перегородки проявляется одышкой, отставанием в физическом развитии, быстрой утомляемостью, учащенным сердцебиением, наличием «сердечного горба». Инструментальная диагностика дефекта межжелудочковой перегородки включает проведение ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенографии органов грудной клетки, вентрикулографии, аортографии, катетеризации камер сердца, МРТ. При дефектах межжелудочковой перегородки проводят радикальные (закрытие дефекта) и паллиативные (сужение легочной артерии) вмешательства.

Непосредственными факторами, вызывающими нарушение эмбриогенеза, выступают вредные воздействия на плод в I триместре гестации: заболевания беременной (вирусные инфекции, эндокринные нарушения), алкогольная и лекарственная интоксикации, ионизирующая радиация, патологическое течение беременности (выраженные токсикозы , угроза самопроизвольного прерывания беременности и пр.). Имеются данные о наследственной этиологии дефекта межжелудочковой перегородки. Приобретенные дефекты межжелудочковой перегородки могут являться осложнением инфаркта миокарда .

Особенности гемодинамики при дефекте межжелудочковой перегородки

Межжелудочковая перегородка образует внутренние стенки обоих желудочков и составляет примерно 1/3 площади каждого из них. Межжелудочковая перегородка представлена мембранозным и мышечным компонентами. В свою очередь, мышечный отдел состоит из 3-х частей - приточной, трабекулярной и отточной (инфундибулярной).

Межжелудочковая перегородка, наряду с другими стенками желудочков, принимает участие в сокращении и расслаблении сердца. У плода она полностью формируется к 4-5-ой неделе эмбрионального развития. Если этого по каким-либо причинам не происходит, в межжелудочковой перегородке остается дефект. Нарушения гемодинамики при дефекте межжелудочковой перегородки обусловлены сообщением левого желудочка с высоким давлением и правого желудочка с низким давлением (в норме в период систолы давление в левом желудочке в 4 - 5 раз выше, чем в правом).

После рождения и установления кровотока в большом и малом кругах кровообращения из-за дефекта межжелудочковой перегородки возникает лево-правый сброс крови, объем которого зависит от размеров отверстия. При небольшом объеме шунтируемой крови давление в правом желудочке и легочных артериях остается нормальным либо незначительно повышается. Однако при большом поступлении крови через дефект в малый круг кровообращения и ее возврате в левые отделы сердца, развивается объемная и систолическая перегрузка желудочков.

Значительное повышение давления в малом круге кровообращения при больших дефектах межжелудочковой перегородки способствует возникновению легочной гипертензии . Повышение легочно-сосудистого сопротивления взывает развитие сброса крови из правого желудочка в левый (обратного или перекрестного шунтирования), что приводит к артериальной гипоксемии (синдром Эйзенменгера).

В возрасте 3-4-лет, по мере нарастания сердечной недостаточности , у таких детей появляются жалобы на сердцебиение и боли в области сердца, склонность к носовым кровотечениям и обморокам. Транзиторный цианоз сменяется постоянным пероральным и акроцианозом; беспокоит постоянная одышка в покое, ортопноэ, кашель (синдром Эйзенменгера). На наличие хронической гипоксии указывают деформация фаланг пальцев и ногтей («барабанные палочки», «часовые стекла»).

При обследовании выявляется «сердечный горб», развитый в меньшей или большей степени; тахикардия , расширение границ сердечной тупости, грубый интенсивный пансистолический шум; гепатомегалия и спленомегалия . В нижних отделах легких выслушиваются застойные хрипы.

Диагностика дефекта межжелудочковой перегородки

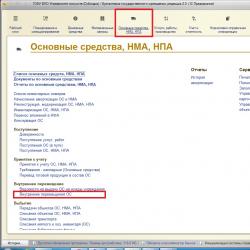

К методам инструментальной диагностики дефекта межжелудочковой перегородки относятся ЭКГ , ФКГ, рентгенография грудной клетки, ЭхоКС, катетеризация камер сердца , ангиокардиография , вентрикулография .

Электрокардиограмма при дефекте межжелудочковой перегородки отражает перегрузку желудочков, наличие и степень выраженности легочной гипертензии. У взрослых больных могут регистрироваться аритмии (экстрасистолия , мерцание предсердий), нарушения проводимости (блокада правой ножки пучка Гиса , синдром WPW). Фонокардиография фиксирует высокочастотный систолический шум с максимумом в III-IV межреберье слева от грудины.

В редких случаях ДМЖП не оказывает существенного влияния на продолжительность и качество жизни. Спонтанное закрытие дефекта межжелудочковой перегородки наблюдается в 25-40% случаев, преимущественно при его малом размере. Однако даже в этом случае больные должны находиться под наблюдением кардиолога в связи с возможными осложнениями со стороны проводящей системы сердца и высоким риском возникновения инфекционного эндокардита.

На здоровье будущего малыша влияет много факторов. Неправильное внутриутробное развитие может вызвать врожденный порок внутренних органов. Одним из расстройств является дефект межжелудочковой перегородки сердца (дмжп), который встречается в трети случаев.

Особенности

Дмжп является к врожденным порокам сердца (впс). В результате патологии образуется отверстие, соединяющее нижние камеры сердца: его желудочки. Уровень давления в них разный, из-за чего при сокращениях сердечной мышцы немного крови из более мощной левой части попадает в правую. В результате ее стенка растягивается и увеличивается, нарушается кровоток малого круга, за который отвечает правый желудочек. Из-за повышения давления венозные сосуды перегружаются, возникают спазмы, уплотнения.

Левый желудочек отвечает за кровоток в большом круге, поэтому он мощнее и имеет более высокое давление. При патологическом протекании артериальной крови в правый желудочек необходимый уровень давления снижается. Для поддержания нормальных показателей желудочек начинает работать с большей силой, что еще прибавляет нагрузку на правую часть сердца и приводит к его увеличению.

Количество крови в малом круге возрастает и правому желудочку приходится повышать давление, чтобы обеспечить нормальную скорость прохождения по сосудам. Так возникает обратный процесс – давление в малом круге теперь становится выше и кровь из правого желудочка протекает в левый. Обогащенная кислородом кровь разбавляется венозной (обедненной), в органах и тканях возникает недостаток кислорода.

Такое состояние наблюдается при больших отверстиях и сопровождается нарушением дыхания и сердечного ритма. Зачастую диагноз ставится в первые несколько дней жизни малыша, и врачи начинают незамедлительное лечение, готовят к операции, при возможности избежать операции проводят регулярное наблюдение.

Дмжп маленьких размеров может сразу не проявиться, или не диагностируется по причине слабо выраженной симптоматики. Поэтому важно знать о возможных признаках наличия этого вида впс, чтобы своевременно принять меры и провести лечение ребенка.

Кровоток у новорожденных

Сообщение между желудочками не всегда является патологическим отклонением. У плода при внутриутробном развитии легкие не участвуют в обогащении крови кислородом, поэтому в сердце есть открытое овальное окно (ооо), через него выполняется перетекание крови из правой части сердца в левую.

У новорожденных легкие начинают работать и ооо постепенно зарастает. Полностью окно закрывается в возрасте около 3 месяцев, у некоторых не считается патологией зарастание к 2 годам. При некоторых отклонениях ооо может наблюдаться у детей в 5 – 6 лет и старше.

В норме у новорожденных ооо не больше 5 мм, при отсутствии признаков сердечно-сосудистых заболеваний и других патологий это не должно вызывать опасений. Доктор Комаровский рекомендует постоянно следить за состоянием малыша, регулярно посещать детского кардиолога.

Если же размер отверстия 6 -10 мм, это может быть признаком дмжп, требуется хирургическое лечение.

Виды дефекта

Сердечная перегородка может содержать одно или несколько патологических отверстий разного диаметра (например, 2 и 6 мм) – чем их больше, тем сложнее степень заболевания. Размер их варьируется от 0,5 до 30 мм. При этом:

- Дефект размером до 10 мм – считается малым;

- Отверстия от 10 до 20 мм – средние;

- Дефект свыше 20 мм является крупным.

По анатомическому разделению дмжп у новорожденного бывает трех типов и различается по месту локализации:

- В перепончатой (верхней части сердечной перегородки) отверстие возникает в больше чем 80% случаев. Дефекты в форме круга или овала достигают 3см, если они небольшие (около 2 мм), то способны самопроизвольно закрываться в процессе взросления ребенка. В некоторых случаях зарастают дефекты 6 мм, нужна ли операция, решает врач, ориентируясь на общее состояние ребенка, особенности протекания болезни.

- Мышечный джмп в средней части перегородки встречается реже (около 20 %), в большинстве случаев круглой формы, при размере 2 – 3 мм могут закрыться с возрастом ребенка.

- На границе выводящих сосудов желудочков образуется надгребневый дефект перегородки – самый редкий (примерно 2 %), и почти не купируется самостоятельно.

В редких случаях встречается сочетание нескольких видов джмп. Дефект может быть самостоятельной болезнью, или сопутствовать другим тяжелым отклонениям в развитии сердца: дефекту межпредсердной перегородки (дмпп), проблемам с артериальным кровотоком, коарктации аорты, стенозам аорты и легочной артерии.

Причины развития

Дефект формируется у плода с 3 недель до 2,5 месяцев внутриутробного развития. При неблагоприятном течении беременности могут возникать патологии в строении внутренних органов. Факторы, увеличивающие риск возникновения дмжп:

- Наследственность. Предрасположенность к дмжп может передаваться генетически. Если у кого из близких родственников наблюдались пороки различных органов, в том числе и сердца, велика вероятность возникновения отклонений у ребенка;

- Вирусные заболевания инфекционного характера (грипп, краснуха), которые женщина перенесла в первые 2,5 месяца беременности. Опасность представляют также герпес, корь;

- Прием лекарственных средств – многие из них могут вызывать интоксикацию эмбриона и приводить к образованию различных пороков. Особенно опасными являются антибактериальные, гормональные, лекарства против эпилепсии и воздействующие на цнс;

- Вредные привычки у матери – алкоголь, табакокурение. Этот фактор, особенно в начале беременности, увеличивает риск возникновения отклонений у плода в несколько раз;

- Наличие хронических заболеваний у беременной женщины – сахарный диабет, проблемы нервной, сердечной системы и подобные могут провоцировать патологии у малыша;

- Авитаминоз, дефицит необходимых питательных веществ и микроэлементов, строгие диеты во время беременности увеличивают риск возникновения врожденных пороков;

- Тяжелые токсикозы на ранних сроках беременности;

- Внешние факторы – опасная экологическая обстановка, вредные условия труда, повышенная утомляемость, перенапряжение и стрессы.

Наличие этих факторов не всегда вызывает возникновение тяжелых заболеваний, но увеличивает эту вероятность. Чтобы снизить ее, нужно по возможности ограничить их воздействие. Вовремя принятые меры по предотвращению проблем в развитии плода являются хорошей профилактикой врожденных заболеваний у будущего ребенка.

Возможные осложнения

Дефекты маленького размера (до 2 мм) при нормальном состоянии малыша не являются угрозой для его жизни. Необходим регулярный осмотр, наблюдение у специалиста и способны со временем самопроизвольно купироваться.

Отверстия большого размера вызывают нарушение работы сердца, которое проявляется в первые дни жизни малыша. Дети с дмжп тяжело переносят простудные и инфекционные заболевания, зачастую с осложнениями на легкие, пневмонией. Они могут развиваться хуже сверстников, тяжело переносят физические нагрузки. С возрастом одышка возникает даже в состоянии покоя, появляются проблемы с внутренними органами из-за кислородного голодания.

Межжелудочковый дефект может вызывать серьезные осложнения:

- Легочную гипертензию – повышение сопротивления в сосудах легких, которое вызывает правожелудочковую недостаточность и развитие синдрома Эйзенменгера;

- Нарушение работы сердца в острой форме;

- Воспаление внутренней сердечной оболочки инфекционного характера (эндокардит);

- Тромбозы, угрозу инсульта;

- Сбои в работе сердечных клапанов, формирование клапанных сердечных пороков.

Чтобы минимизировать пагубные для здоровья малыша последствия, необходима своевременная квалифицированная помощь.

Симптомы

Клинические проявления заболевания обусловлены размерами и местонахождением патологических отверстий. Небольшие дефекты перепончатой части сердечной перегородки (до 5 мм) протекают в некоторых случаях без симптоматики, иногда первые признаки возникают у детей от 1 до 2 лет.

В первые дни после рождения у младенца можно услышать сердечные шумы, вызванные перетеканием крови между желудочками. Иногда можно ощутить небольшую вибрацию, если положить руку на грудь малыша. В последствии шум может ослабевать, когда ребенок в вертикальном положении или испытал физические нагрузки. Это вызвано сжатием мышечной ткани в области отверстия.

Крупные дефекты могут обнаружиться у плода еще до или в первое время после рождения. Из-за особенностей кровотока при внутриутробном развитии у новорожденных нормальный вес. После рождения система перестраивается на обычную и отклонение начинает проявлять себя.

Особенно опасны маленькие дефекты, находящиеся в нижней области сердечной перегородки. Они могут не проявлять симптомов в первые несколько дней жизни ребенка, но в течение некоторого времени формируется нарушение дыхание и работы сердца. При внимательном отношении к ребенку можно вовремя заметить симптомы заболевания и обратиться к специалисту.

Признаки возможной патологии, о которых необходимо сообщить педиатру:

- Бледность кожных покровов, посинение губ, кожи вокруг носа, ручек, ножек при нагрузке (плаче, криках, перенапряжении);

- Младенец теряет аппетит, устает, часто бросает грудь во время кормления, медленно набирает вес;

- Во время физических нагрузок, плача у малышей появляется одышка;

- Повышенное потоотделение;

- Грудничок старше 2 месяцев вялый, сонливый, у него снижена двигательная активность, наблюдается задержка в развитии;

- Частые простуды, которые тяжело лечатся и перетекают в пневмонию.

При выявлении подобных признаков проводится обследование грудничка для выявления причин.

Диагностика

Проверить состояние и работу сердца, выявить заболевание позволяют следующие методы исследования:

- Электрокардиограмма (ЭКГ). Позволяет определить перегруженность сердечных желудочков, выявить наличие и степень гипертензии легких;

- Фонокардиография (ФКГ). В результате исследования возможно выявление шумов сердца;

- Эхокардиография (ЭхоКГ). Способно выявлять нарушения кровотока и помогает подозревать дмжп;

- Ультразвуковое исследование. Помогает оценить работу миокарда, уровень давления артерии легкого, количество сбрасываемой крови;

- Рентгенография. По снимкам грудной клетки возможно определение изменений легочного рисунка, увеличение размеров сердца;

- Зондирование сердца. Позволяет определить уровень давления в артерии легких и желудочке сердца, повышенное содержание кислорода в венозной крови;

- Пульсоксиметрия. Помогает выяснить уровень содержания кислорода в крови – недостаток говорит о нарушениях в сердечно-сосудистой системе;

- Катетеризация сердца. Помогает оценить состояние структуры сердца, выяснить уровень давления в сердечных желудочках.

Лечение

Дмжп 4 мм, иногда до 6 мм – маленького размера – при отсутствии нарушения дыхательного, сердечного ритма и нормальном развитии ребенка позволяет в некоторых случаях не использовать хирургическое лечение.

При ухудшении общей клинической картины, появлении осложнений возможно назначение операции в 2 – 3 года.

Хирургическое вмешательство проводится с подключением пациента к аппарату искусственного кровообращения. Если дефект меньше 5 мм, его стягивают швами в форме П. При размерах отверстия больше 5 мм, его прикрывают с помощью заплаток из искусственного или специально подготовленного био-материала, зарастающего в последствии собственными клетками организма.

Если необходимо оперативное лечение ребенку в первые недели жизни, но оно невозможно по некоторым показателям здоровья и состояния малыша, ему накладывают временную манжетку на легочную артерию. Она помогает выравнивать давление в желудочках сердца и облегчает состояние пациента. Спустя несколько месяцев манжету удаляют и проводят операцию по закрытию дефектов.

Человеческое сердце имеет сложное четырехкамерное строение, которое начинает формироваться с первых дней после зачатия.

Но бывают случаи, когда этот процесс нарушается, из-за чего в строении органа возникают крупные и мелкие дефекты, которые влияют на работу всего организма. Один из них носит название дефект межжелудочковой перегородки, или сокращенно ДМЖП.

Дефект межжелудочковой перегородки – это врожденный (иногда приобретенный) порок сердца (ВПС), который характеризуется наличием патогенного отверстия между полостями левого и правого желудочка . По этой причине кровь из одного желудочка (обычно из левого) поступает в другой, нарушая тем самым функцию сердца и всей системы кровообращения.

Распространенность его составляет примерно 3-6 случаев на 1000 доношенных новорожденных , не считая детей, которые появляются на свет с мелкими дефектами перегородки, которые самостоятельно купируются в течение первых лет жизни.

Среди врожденных пороков ДМЖП занимает второе место по распространенности среди детей старше 3-х лет.

Причины и факторы риска

Обычно дефект межжелудочковой перегородки у плода развивается на ранних этапах беременности, примерно с 3-й по 10-ю неделю . Основной причиной этого считается совокупность внешних и внутренних негативных факторов, включая:

- генетическую предрасположенность;

- вирусные инфекции, перенесенные в период вынашивания ребенка (краснуха, корь, грипп);

- злоупотребление алкоголем и курение;

- прием антибиотиков, оказывающих тератогенное действие (психотропные препараты, антибиотики и т.д.);

- воздействие токсинов, тяжелых металлов и радиации;

- сильные стрессы.

Классификация

Дефект межжелудочковой перегородки у новорожденных и детей постарше может диагностироваться как самостоятельная проблема (изолированный порок), так и как составная часть других сердечно-сосудистых заболеваний, например, пентады Кантрелла ( , чтобы почитать о ней).

Размер дефекта оценивается исходя из его величины по отношению к диаметру аортального отверстия :

- дефект размером до 1 см классифицируется как малый (болезнь Толочинова-Роже);

- крупными считаются дефекты от 1 см или те, которые по своим размерам превышают половину устья аорты.

Наконец, по локализации отверстия в перегородке ДМЖП делится на три типа:

- Мышечный дефект межжелудочковой перегородки у новорожденного. Отверстие располагается в мышечной части, в отдалении от проводящей системы сердца и клапанов, и при небольших размерах может закрываться самостоятельно.

- Мембранозный . Дефект локализируется в верхнем сегменте перегородки ниже аортального клапана. Обычно он имеет небольшой диаметр и купируется самостоятельно по мере роста ребенка.

- Надгребневый . Считается самым сложным видом порока, так как отверстие в этом случае находится на границе выводящих сосудов левого и правого желудочка, и самопроизвольно закрывается очень редко.

Опасность и осложнения

При небольшом размере отверстия и нормальном состоянии ребенка ДМЖП не представляет особой опасности для здоровья ребенка, и требует только регулярного наблюдения у специалиста.

Большие дефекты – совсем другое дело. Они являются причиной сердечной недостаточности , которая может развиться сразу же после появления младенца на свет.

Такие дети подвержены простудным заболеваниям со склонностью к пневмонии, могут отставать в развитии, испытывать трудности с сосательным рефлексом, страдать от одышки даже после небольшой физической нагрузки. Со временем трудности с дыханием возникают и в состоянии покоя, из-за чего нарушается работа легких, печени и других органов.

Кроме того, ДМЖП может стать причиной следующих серьезных осложнений:

- как последствие ;

- формирование острой сердечной недостаточности;

- эндокардит, или инфекционное воспаление внутрисердечной оболочки;

- инсульты и ;

- нарушение работы клапанного аппарата, которое ведет к формированию клапанных пороков сердца.

Симптомы

Большие дефекты межжелудочковой перегородки проявляются уже в первые дни жизни

, и характеризуются следующими симптомами:

- посинение кожных покровов (преимущественно конечностей и лица), усиливающееся во время плача;

- нарушения аппетита и проблемы при кормлении;

- замедленный темп развития, нарушение прибавок веса и роста;

- постоянная сонливость и быстрая утомляемость;

- отеки, локализующиеся в области конечностей и живота;

- нарушения сердечного ритма и одышка.

Малые дефекты часто не имеют ярко выраженных проявлений и определяются при прослушивании (в груди пациента слышен грубый систолический шум) или других исследованиях. В некоторых случаях у детей наблюдается так называемый , то есть выпячивание груди в области сердца.

Если заболевание не было диагностировано в младенческом возрасте, то с развитием сердечной недостаточности у ребенка в 3-4 года появляются жалобы на сильное сердцебиение и боли в груди, развивается склонность к носовым кровотечениям и потерям сознания.

Пациенты часто страдают от застойных явлений в легких, одышки и кашля, сильно устают даже после небольших физических нагрузок.

Когда обращаться к врачу

ДМЖП, как и любой другой порок сердца (даже если он компенсирован и не причиняет неудобств пациенту) обязательно требует постоянного наблюдения кардиолога, так как ситуация в любой момент может ухудшиться.

Чтобы не пропустить тревожные симптомы и время, когда ситуацию можно исправить с наименьшими потерями, родителям очень важно наблюдать за поведением ребенка с первых же дней . Если он слишком много и долго спит, часто капризничает без причины и плохо набирает вес, это является серьезным поводом для консультации с педиатром и детским кардиологом.

У разных ВПС симптомы схожи. Узнайте больше о , чтобы не пропустить ни одну жалобу.

Диагностика

К основным методам диагностики ДМЖП относятся:

- Электрокардиограмма . В ходе исследования определяется степень перегрузки желудочков, а также наличие и выраженность легочной гипертензии. Кроме того, у больных старшего возраста могут определяться признаки аритмии и нарушения проводимости сердца.

- Фонокардиография . С помощью ФКГ можно зафиксировать высокочастотный систолический шум в 3-4-м межреберье слева от грудины.

- Эхокардиография . ЭхоКГ позволяет выявить отверстие в межжелудочковой перегородке или заподозрить его наличие, исходя из нарушений кровообращения в сосудах.

- Ультразвуковое исследование . УЗИ оценивает работу миокарда, его структуру, состояние и проходимость, а также два очень важных показателя – давление в легочное артерии и величину сброса крови.

- Рентгенография . На рентгене органов грудной клетки можно увидеть усиление легочного рисунка и пульсации корней легких, значительное увеличение сердца в размерах.

- Зондирование правых полостей сердца . Исследование дает возможность выявить повышенное давление в легочной артерии и желудочке, а также повышенную оксигенацию венозной крови.

- Пульсоксиметрия . Метод определяет степень насыщенности крови кислородом – низкие показатели являются признаком серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой.

- Катетеризация сердечной мышцы . С ее помощью врач оценивает состояние структур сердца и определяет давление в его камерах.

Лечение

Маленькие дефекты перегородки, которые не дают ярко выраженных симптомов, обычно не требуют какого-либо специального лечения, так как самостоятельно затягиваются к 1-4 годам жизни или позже .

В сложных случаях, когда отверстие не зарастает в течение долгого времени, наличие дефекта сказывается на самочувствии ребенка или он слишком велик, ставится вопрос о хирургическом вмешательстве

.

В сложных случаях, когда отверстие не зарастает в течение долгого времени, наличие дефекта сказывается на самочувствии ребенка или он слишком велик, ставится вопрос о хирургическом вмешательстве

.

При подготовке к операции применяется консервативное лечение, помогающее регулировать сердечный ритм, нормализовать давление и поддержать работу миокарда.

Хирургическая коррекция ДМЖП может быть паллиативной или радикальной : паллиативные операции проводят грудным детям с выраженной гипотрофией и множественными осложнениями в целях подготовки к радикальному вмешательству. В этом случае врач создает искусственный стеноз легочной артерии, который значительно облегчает состояние пациента.

К радикальным операциям, которые применяются для лечения ДМЖП, относятся:

- ушивание патогенных отверстий П-образными швами;

- пластика дефектов с помощью заплат из синтетической или биологической ткани, выполняющаяся под контролем УЗИ;

- операции на открытом сердце эффективны при комбинированных пороках (например, тетраде Фалло) или крупных отверстиях, которые невозможно закрыть с помощью одной заплаты.

Самые лучшие результаты дают хирургические вмешательства, проведенные в возрасте 2-2,5 лет, когда у пациентов обычно появляются первые признаки сердечной недостаточности.

В этом видео рассказано об одном из наиболее эффективных операций против ДМЖП:

Прогнозы и профилактика

Небольшие дефекты межжелудочковой перегородки (1-2 мм) обычно имеют благоприятный прогноз – дети с таким заболеванием не страдают от неприятных симптомов и не отстают в развитии от своих сверстников. При более значительных дефектах, сопровождающихся сердечной недостаточностью, прогноз значительно ухудшается, так как без соответствующего лечения они могут привести к серьезным осложнениям и даже летальному исходу.

Профилактических мер для предупреждения ДМЖП следует придерживаться еще на этапе планирования беременности и вынашивания ребенка: они заключаются в ведении здорового образа жизни, своевременном посещении женской консультации, отказе от вредных привычек и самолечения

.

Профилактических мер для предупреждения ДМЖП следует придерживаться еще на этапе планирования беременности и вынашивания ребенка: они заключаются в ведении здорового образа жизни, своевременном посещении женской консультации, отказе от вредных привычек и самолечения

.

Несмотря на серьезные осложнения и не всегда благоприятные прогнозы, диагноз «дефект межжелудочковой перегородки» нельзя считать приговором маленькому пациенту. Современные методики лечения и достижения кардиохирургии позволяют значительно улучшить качество жизни ребенка и продлить ее настолько, насколько это возможно.