Отличие клеток растений и животных. Строение животной и растительной клетки

Которое содержит ДНК и отделено от других клеточных структур ядерной мембраной. Оба типа клеток имеют сходные процессы размножения (деления), которые включают митоз и мейоз.

Животные и растительные клетки получают энергию, используемую ими для роста и поддержания нормального функционирования в процессе . Также, характерным для обоих типов клеток является наличие клеточных структур, известных как , которые специализированы для выполнения конкретных функций, необходимых для нормальной работы. Животные и растительные клетки объединяет наличие ядра, эндоплазматического ретикулума, цитоскелета и . Несмотря на схожие характеристики животных и растительных клеток, они также имею множество различий, которые рассмотрены ниже.

Основные различия в клетках животных и растений

Схема строения животной и растительной клеток

- Размер: клетки животных, как правило, меньше, чем растительные клетки. Размер животных клеток колеблются от 10 до 30 микрометров в длину, а клеток растений - от 10 до 100 микрометров.

- Форма: клетки животных бывают разных размеров и имеют округлые или неправильные формы. Растительные клетки более схожи по размеру и обычно имеют форму прямоугольника или куба.

- Хранение энергии: животные клетки хранят энергию в виде сложного углеводного гликогена. Растительные клетки хранят энергию в виде крахмала.

- Белки: из 20 аминокислот, необходимых для синтеза белков, только 10 производятся естественным образом в клетках животных. Другие так называемые незаменимые аминокислоты получаются из пищи. Растения способны синтезировать все 20 аминокислот.

- Дифференциация: у животных только стволовые клетки способны превращаться в другие . Большинство типов растительных клеток способны дифференцироваться.

- Рост: клетки животных увеличиваются в размерах, увеличивая число клеток. Растительные клетки в основном увеличивают размер клеток, становясь более крупными. Они растут, накапливая больше воды в центральной вакуоли.

- : у клеток животных нет клеточной стенки, но есть клеточная мембрана. Клетки растений имеют клеточную стенку, состоящую из целлюлозы, а также клеточной мембраны.

- : клетки животных содержат эти цилиндрические структуры, которые организуют сборку микротрубочек во время деления клеток. Клетки растений обычно не содержат центриоли.

- Реснички: встречаются в клетках животных, но, как правило, отсутствуют в растительных клетках. Реснички - это микротрубочки, которые обеспечивают клеточную локомоцию.

- Цитокинез: разделение цитоплазмы при , происходит в клетках животных, когда образуется спайная борозда, которая зажимает клеточную мембрану пополам. В цитокинезе растительных клеток образуется клеточная пластинка, разделяющая клетку.

- Гликсисомы: эти структуры не встречаются в животных клетках, но присутствуют в растительных. Гликсисомы помогают расщеплять липиды на сахара, особенно в прорастающих семенах.

- : клетки животных обладают лизосомами, которые содержат ферменты, переваривающие клеточные макромолекулы. Растительные клетки редко содержат лизосомы, поскольку вакуоль растения обрабатывает деградацию молекулы.

- Пластиды: в животных клетках нет пластид. Растительные клетки имеют такие пластиды, как , необходимые для .

- Плазмодесмы: клетки животных не имеют плазмодесм. Растительные клетки содержат плазмодесмы, которые представляет собой поры между стенками, позволяющие молекулам и коммуникационным сигналам проходить между отдельными клетками растений.

- : животные клетки могут иметь много маленьких вакуолей. Клетки растений содержат большую центральную вакуоль, которая может составляет до 90% объема клетки.

Прокариотические клетки

Эукариотические клетки животных и растений также отличаются от прокариотических клеток, таких как . Прокариоты обычно являются одноклеточными организмами, тогда как животные и растительные клетки обычно многоклеточные. Эукариоты более сложны и больше, чем прокариоты. К клеткам животных и растений относятся многие органеллы, не обнаруженные в прокариотических клетках. Прокариоты не имеют истинного ядра, поскольку ДНК не содержится в мембране, а свернута в области , называемой нуклеоидом. В то время как животные и растительные клетки размножаются митозом или мейозом, прокариоты чаще всего размножаются с помощью деления или дробления.

Другие эукариотические организмы

Клетки растений и животных не являются единственными типами эукариотических клеток. Протесты (например, эвглена и амеба) и грибы (например, грибы, дрожжи и плесень) - два других примера эукариотических организмов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Клетки животных и растений, как многоклеточных, так и одноклеточных, в принципе сходны по своему строению. Различия в деталях строения клеток связаны с их функциональной специализацией.

Основными элементами всех клеток являются ядро и цитоплазма. Ядро имеет сложное строение, изменяющееся на разных фазах клеточного деления, или цикла. Ядро неделящейся клетки занимает приблизительно 10–20% ее общего объема. Оно состоит из кариоплазмы (нуклеоплазмы), одного или нескольких ядрышек (нуклеол) и ядерной оболочки. Кариоплазма представляет собой ядерный сок, или кариолимфу, в которой находятся нити хроматина, образующие хромосомы.

Основные свойства клетки:

- обмен веществ

- чувствительность

- способность к размножению

Клетка живет во внутренней среде организма – кровь, лимфа и тканевая жидкость. Основными процессами в клетке являются окисление, гликолиз – расщепление углеводов без кислорода. Проницаемость клетки избирательна. Она определяется реакцией на высокую или низкую концентрацию солей, фаго- и пиноцитоз. Секреция – образование и выделение клетками слизеподобных веществ (муцин и мукоиды), защищающие от повреждения и участвующие в образовании межклеточного вещества.

Виды движений клетки:

- амебоидное (ложноножки) – лейкоциты и макрофаги.

- скользящее – фибробласты

- жгутиковый тип – сперматозоиды (реснички и жгутики)

Деление клеток:

- непрямое (митоз, кариокинез, мейоз)

- прямое (амитоз)

При митозе ядерное вещество распределяется равномерно между дочерними клетками, т.к. хроматин ядра концентрируется в хромосомах, которые расщепляются на две хроматиды, расходящиеся в дочерние клетки.

Структуры живой клетки

Хромосомы

Обязательными элементами ядра являются хромосомы, имеющие специфическую химическую и морфологическую структуру. Они принимают активное участие в обмене веществ в клетке и имеют прямое отношение к наследственной передаче свойств от одного поколения к другому. Следует, однако, иметь в виду, что, хотя наследственность и обеспечивается всей клеткой как единой системой, ядерные структуры, а именно хромосомы, занимают при этом особое место. Хромосомы, в отличие от органелл клетки, представляют собой уникальные структуры, характеризующиеся постоянством качественного и количественного состава. Они не могут взаимозаменять друг друга. Несбалансированность хромосомного набора клетки приводит в конечном счете к ее гибели.

Цитоплазма

Цитоплазма клетки обнаруживает весьма сложное строение. Введение методики тонких срезов и электронной микроскопии позволило увидеть тонкую структуру основной цитоплазмы. Установлено, что последняя состоит из параллельно расположенных сложных структур, имеющих вид пластинок и канальцев, на поверхности которых располагаются мельчайшие гранулы диаметром 100–120 Å. Эти образования названы эндоплазматическим комплексом. В состав этого комплекса включены различные дифференцированные органоиды: митохондрии, рибосомы, аппарат Гольджи, в клетках низших животных и растений – центросома, животных – лизосомы, у растений – пластиды. Кроме того, цитоплазме обнаруживается целый ряд включений, принимающих участие в обмене веществ клетки: крахмал, капельки жира, кристаллы мочевины и т. д.

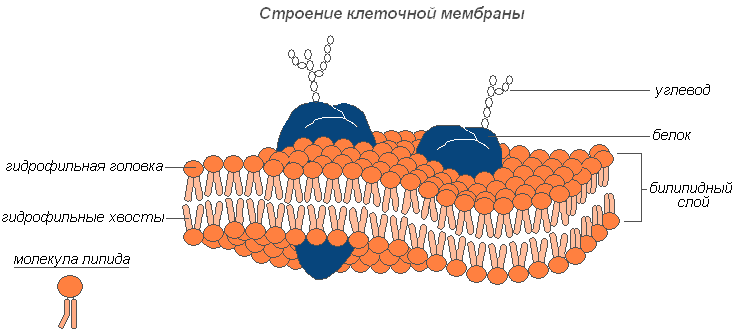

Мембрана

Клетка окружена плазматической мембраной (от лат. «мембрана» – кожица, пленка). Ее функции очень разнообразны, но основная – защитная: она защищает внутреннее содержимое клетки от воздействий внешней среды. Благодаря различным выростам, складкам на поверхности мембраны клетки прочно соединяются между собой. Мембрана пронизана специальными белками, через которые могут перемещаться определенные вещества, необходимые клетке или подлежащие удалению из нее. Таким образом, через мембрану осуществляется обмен веществ. Причем, что очень важно, вещества пропускаются через мембрану избирательно, за счет чего в клетке поддерживается нужный набор веществ.

У растений плазматическая мембрана снаружи покрыта плотной оболочкой, состоящей из целлюлозы (клетчатки). Оболочка выполняет защитную и опорную функции. Она служит внешним каркасом клетки, придавая ей определенную форму и размеры, препятствуя чрезмерному набуханию.

Ядро

Расположено в центре клетки и отделено двуслойной оболочкой. Имеет шаровидную или вытянутую форму. Оболочка – кариолемма – имеет поры, необходимые для обмена веществ между ядром и цитоплазмой. Содержимое ядра жидкое – кариоплазма, в которой содержатся плотные тельца – ядрышки. В них выделяется зернистость – рибосомы. Основная масса ядра – ядерные белки – нуклеопротеиды, в ядрышках – рибонуклеопротеиды, а в кариоплазме – дезоксирибонуклеопротеиды. Клетка покрыта клеточной оболочкой, которая состоит из белковых и липидных молекул, имеющих мозаичную структуру. Оболочка обеспечивает обмен веществ между клеткой и межклеточной жидкостью.

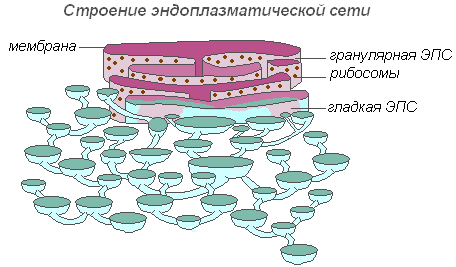

ЭПС

Это система канальцев и полостей, на стенках которых располагаются рибосомы, обеспечивающие синтез белка. Рибосомы могут и свободно располагаться в цитоплазме. ЭПС бывают двух видов – шероховатая и гладкая: на шероховатой ЭПС (или гранулярной) располагается множество рибосом, которые осуществляют синтез белков. Рибосомы придают мембранам шероховатый вид. Мембраны гладкой ЭПС не несут рибосом на своей поверхности, в них располагаются ферменты синтеза и расщепления углеводов и липидов. Гладкая ЭПС выглядит как система тонких трубочек и цистерн.

Рибосомы

Мелкие тельца диаметром 15–20 мм. Осуществляют синтез белковых молекул, их сборку из аминокислот.

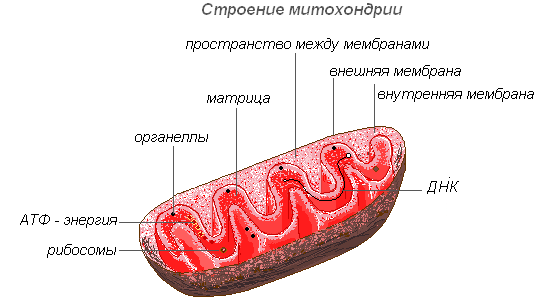

Митохондрии

Это двумембранные органоиды, внутренняя мембрана которых имеет выросты – кристы. Содержимое полостей – матрикс. Митохондрии содержат большое количество липопротеидов и ферментов. Это энергетические станции клетки.

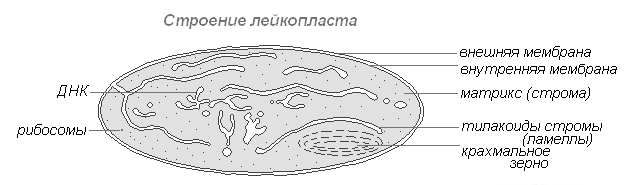

Пластиды (свойственны только клеткам растений!)

Их содержание в клетке – главная особенность растительного организма. Различают три основных типа пластид: лейкопласты, хромопласты и хлоропласты. Они имеют разную окраску. Бесцветные лейкопласты находятся в цитоплазме клеток неокрашенных частей растений: стеблях, корнях, клубнях. Например, их много в клубнях картофеля, в которых накапливаются зерна крахмала. Хромопласты находятся в цитоплазме цветков, плодов, стеблей, листьев. Хромопласты обеспечивают желтую, красную, оранжевую окраску растений. Зеленые хлоропласты содержатся в клетках листьев, стеблей и других частях растения, а также у разнообразных водорослей. Размеры хлоропластов 4-6 мкм, они часто имеют овальную форму. У высших растений в одной клетке содержится несколько десятков хлоропластов.

Зеленые хлоропласты способны переходить в хромопласты – поэтому осенью листья желтеют, а зеленые помидоры краснеют при созревании. Лейкопласты могут переходить в хлоропласты (позеленение клубней картофеля на свету). Таким образом, хлоропласты, хромопласты и лейкопласты способны к взаимному переходу.

Основная функция хлоропластов – фотосинтез, т.е. в хлоропластах на свету осуществляется синтез органических веществ из неорганических за счет преобразования солнечной энергии в энергию молекул АТФ. Хлоропласты высших растений имеют размеры 5-10 мкм и по форме напоминают двояковыпуклую линзу. Каждый хлоропласт окружен двойной мембраной, обладающей избирательной проницаемостью. Снаружи располагается гладкая мембрана, а внутренняя имеет складчатую структуру. Основная структурная единица хлоропласта – тилакоид, плоский двумембранный мешочек, ирающий ведущую роль в процессе фотосинтеза. В мембране тилакоида расположены белки, аналогичные белкам митохондрий, которые участвуют в цепи переноса электоронов. Тилакоиды расположены стопками, напоминающие стопки монет (от 10 до 150) и называемыми гранами. Грана имеет сложное строение: в центре располагается хлорофилл, окруженный слоем белка; затем располагается слой липоидов, снова белок и хлорофилл.

Комплекс Гольджи

Это система полостей, отграниченных от цитоплазмы мембраной, может иметь разную форму. Накапливание в них белков, жиров и углеводов. Осуществление на мембранах синтеза жиров и углеводов. Образует лизосомы.

Основной структурный элемент аппарата Гольджи – мембрана, которая образует пакеты уплощенных цистерн, крупные и мелкие пузырьки. Цистерны аппарата Гольджи соединены с каналами эндоплазматической сети. Произведенные на мембранах эндоплазматической сети белки, полисахариды, жиры переносятся к аппарату Гольджи, накапливаются внутри его структур и «упаковываются» в виде вещества, готового либо к выделению, либо к использованию в самой клетке в процессе ее жизнедеятельности. В аппарате Гольджи образуются лизосомы. Кроме того, он участвует в наращивании цитоплазматической мембраны, например во время деления клетки.

Лизосомы

Тельца, отграниченные от цитоплазмы одной мембраной. Содержащиеся в них ферменты ускоряют реакцию расщепления сложных молекул до простых: белков до аминокислот, сложных углеводов до простых, липидов до глицерина и жирных кислот, а также разрушают отмершие части клетки, целые клетки. В лизосомах находится более 30 типов ферментов (вещества белковой природы, увеличивающие скорость химической реакции в десятки и сотни тысяч раз), способных расщеплять белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, жиры и другие вещества. Расщепление веществ с помощью ферментов называется лизисом, отсюда и происходит название органоида. Лизосомы образуются или из структур комплекса Гольджи, или из эндоплазматической сети. Одна из основных функций лизосом – участие во внутриклеточном переваривании пищевых веществ. Кроме того, лизосомы могут разрушать структуры самой клетки при ее отмирании, в ходе эмбрионального развития и в ряде других случаев.

Вакуоли

Представляют собой полости в цитоплазме, заполненные клеточным соком, место накопления запасных питательных веществ, вредных веществ; они регулируют содержание воды в клетке.

Клеточный центр

Состоит из двух маленьких телец – центриолей и центросферы – уплотненного участка цитоплазмы. Играет важную роль при делении клеток

Органоиды движения клеток

- Жгутики и реснички, представляющие из себя выросты клетки и имеющие однотипное строение у животных и растений

- Миофибриллы – тонкие нити длиной более 1 см диаметром 1 мкм, расположенные пучками вдоль мышечного волокна

- Псевдоподии (выполняют функцию движения; за счет их происходит сокращение мышц)

Сходства растительных и животных клеток

К признакам, которыми похожи растительные и животные клетки, можно отнести следующие:

- Схожее строение системы структуры, т.е. наличие ядра и цитоплазмы.

- Обменный процесс веществ и энергии близки по принципу осуществления.

- И в животной, и в растительной клетке имеется мембранное строение.

- Химический состав клеток очень похож.

- В клетках растения и животного присутствует похожий процесс клеточного деления.

- Растительная клетка и животная имеет единый принцип передачи кода наследственности.

Существенные различия между растительной и животной клеткой

Помимо общих признаков строения и жизнедеятельности растительной и животной клетки, существуют и особые отличительные черты каждой из них.

Таким образом, можно сказать, что растительные и животные клетки похожи между собой содержанием некоторых важных элементов и некоторыми процессами жизнедеятельности, а также имеют существенные отличия в структуре и обменных процессах.

На заре развития жизни на Земле все клеточные формы были представлены бактериями. Они всасывали органические вещества, растворённые в первичном океане, через поверхность тела.

Со временем некоторые бактерии приспособились производить органические вещества из неорганических. Для этого они использовали энергию солнечного света. Возникла первая экологическая система, в которой эти организмы были производителями. В результате этого в атмосфере Земли появился кислород, выделяемый этими организмами. С его помощью можно из той же самой пищи получить гораздо больше энергии, а добавочную энергию использовать на усложнение строения тела: разделение тела на части.

Одно из важных достижений жизни — разделение ядра и цитоплазмы. В ядре находится наследственная информация. Специальная мембрана вокруг ядра позволила защитить от случайных повреждений. По мере необходимости цитоплазма получает из ядра команды, направляющие жизнедеятельность и развитие клетки.

Организмы, у которых ядро отделено от цитоплазмы, образовали надцарство ядерных (к ним относятся — растения, грибы, животные).

Таким образом, клетка — основа организации растений и животных — возникла и развилась в ходе биологической эволюции.

Даже не вооружённым глазом, а ещё лучше под лупой можно видеть, что мякоть зрелого арбуза состоит из очень мелких крупинок, или зёрнышек. Это клетки — мельчайшие «кирпичики», из которых состоят тела всех живых организмов, в том числе и растительных.

Жизнь растения осуществляется соединённой деятельностью его клеток, создающих единое целое. При многоклеточности частей растения существует физиологическое разграничение их функций, специализация различных клеток в зависимости от местоположения их в теле растения.

Растительная клетка отличается от животной тем, что имеет плотную оболочку, покрывающую внутреннее содержимое со всех сторон. Клетка не является плоской (как её принято изображать), она скорей всего похожа на очень маленький пузырёк, наполненный слизистым содержимым.

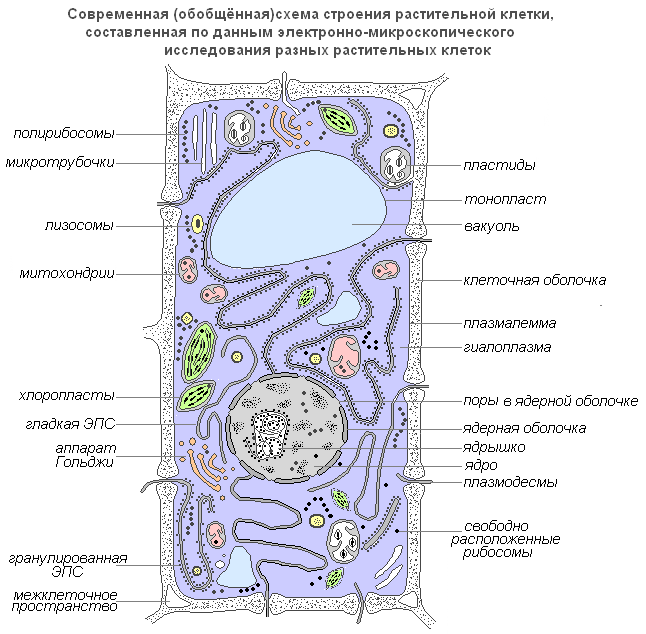

Строение и функции растительной клетки

Рассмотрим клетку как структурно-функциональную единицу организма. Снаружи клетка покрыта плотной клеточной стенкой, в которой имеются более тонкие участки — поры. Под ней находится очень тонкая плёнка — мембрана, покрывающая содержимое клетки — цитоплазму. В цитоплазме есть полости — вакуоли, заполненные клеточным соком. В центре клетки или около клеточной стенки расположено плотное тельце — ядро с ядрышком. От цитоплазмы ядро отделено ядерной оболочкой. По всей цитоплазме распределены мелкие тельца — пластиды.

Строение растительной клетки

Строение и функции органоидов растительной клетки

| Органоид | Рисунок | Описание | Функция | Особенности |

Клеточная стенка или плазматическая мембрана | Бесцветная, прозрачная и очень прочная | Пропускает в клетку и выпускает из клетки вещества. | Клеточная мембрана полупроницаемая |

|

Цитоплазма | Густое тягучее вещество | В ней располагаются все другие части клетки | Находится в постоянном движении |

|

Ядро (важная часть клетки) | Округлое или овальное | Обеспечивает передачу наследственных свойств дочерним клеткам при делении | Центральная часть клетки |

|

Сферической или неправильной формы | Принимает участие в синтезе белка | |||

| Резервуар, отделённый от цитоплазмы мембраной. Содержит клеточный сок | Накапливаются запасные питательные вещества и продукты жизнедеятельности ненужные клетке. | По мере роста клетки мелкие вакуоли сливаются в одну большую (центральную) вакуоль |

|

Пластиды | Хлоропласты | Используют световую энергию солнца и создают органические из неорганических | Форма дисков, отграниченных от цитоплазмы двойной мембраной |

|

Хромопласты | Образуются в результате накопления каротиноидов | Жёлтые, оранжевые или бурые |

||

| Лейкопласты | Бесцветные пластиды | ||

Ядерная оболочка | Состоит из двух мембран (наружная и внутренняя) с порами | Отграничивает ядро от цитоплазмы | Даёт возможность осуществляться обмену между ядром и цитоплазмой |

Живая часть клетки — это ограниченная мембраной, упорядоченная, структурированная система биополимеров и внутренних мембранных структур, участвующих в совокупности метаболических и энергетических процессов, осуществляющих поддержание и воспроизведение всей системы в целом.

Важной особенностью является то, что в клетке нет открытых мембран со свободными концами. Клеточные мембраны всегда ограничивают полости или участки, закрывая их со всех сторон.

Современная обобщенная схема растительной клетки

Плазмалемма (наружная клеточная мембрана) — ультрамикроскопическая плёнка толщиной 7,5 нм., состоящая из белков, фосфолипидов и воды. Это очень эластичная плёнка, хорошо смачивающаяся водой и быстро восстанавливающая целостность после повреждения. Имеет универсальное строение, т.е.типичное для всех биологических мембран. У растительных клеток снаружи от клеточной мембраны находится прочная, создающая внешнюю опору и поддерживающая форму клетки клеточная стенка. Она состоит из клетчатки (целлюлозы) — нерастворимого в воде полисахарида.

Плазмодесмы растительной клетки, представляют собой субмикроскопические канальцы, пронизывающие оболочки и выстланные плазматической мембраной, которая таким образом переходит из одной клетки в другую, не прерываясь. С их помощью происходит межклеточная циркуляция растворов, содержащих органические питательные вещества. По ним же идёт передача биопотенциалов и другой информации.

Порами называют отверстия во вторичной оболочке, где клетки разделяют лишь первичная оболочка и срединная пластинка. Участки первичной оболочки и срединную пластинку, разделяющие соседствующие поры смежных клеток, называют поровой мембраной или замыкающей пленкой поры. Замыкающую пленку поры пронизывают плазмодесменные канальцы, но сквозного отверстия в порах обычно не образуется. Поры облегчают транспорт воды и растворенных веществ от клетки к клетке. В стенках соседних клеток, как правило, одна против другой, образуются поры.

Клеточная оболочка имеет хорошо выраженную, относительно толстую оболочку полисахаридной природы. Оболочка растительной клетки продукт деятельности цитоплазмы. В её образовании активное участие принимает аппарат Гольджи и эндоплазматическая сеть.

Строение клеточной мембраны

Основу цитоплазмы составляет ее матрикс, или гиалоплазма, — сложная бесцветная, оптически прозрачная коллоидная система, способная к обратимым переходам из золя в гель. Важнейшая роль гиалоплазмы заключается в объединении всех клеточных структур в единую систему и обеспечении взаимодействия между ними в процессах клеточного метаболизма.

Гиалоплазма (или матрикс цитоплазмы) составляет внутреннюю среду клетки. Состоит из воды и различных биополимеров (белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов, липидов), из которых основную часть составляют белки различной химической и функциональной специфичности. В гиалоплазме содержатся также аминокислоты, моносахара, нуклеотиды и другие низкомолекулярные вещества.

Биополимеры образуют с водой коллоидную среду, которая в зависимости от условий может быть плотной (в форме геля) или более жидкой (в форме золя), как во всей цитоплазме, так и в отдельных ее участках. В гиалоплазме локализуются и взаимодействуют между собой и средой гиалоплазмы различные органеллы и включения. При этом расположение их чаще всего специфично для определенных типов клеток. Через билипидную мембрану гиалоплазма взаимодействует с внеклеточной средой. Следовательно, гиалоплазма является динамической средой и играет важную роль в функционировании отдельных органелл и жизнедеятельности клеток в целом.

Цитоплазматические образования – органеллы

Органеллы (органоиды) — структурные компоненты цитоплазмы. Они имеют определённую форму и размеры, являются обязательными цитоплазматическими структурами клетки. При их отсутствии или повреждении клетка обычно теряет способность к дальнейшему существованию. Многие из органоидов способны к делению и самовоспроизведению. Размеры их настолько малы, что их можно видеть только в электронный микроскоп.

Ядро

Ядро — самая заметная и обычно самая крупная органелла клетки. Оно впервые было подробно исследовано Робертом Броуном в 1831 году. Ядро обеспечивает важнейшие метаболические и генетические функции клетки. По форме оно достаточно изменчиво: может быть шаровидным, овальным, лопастным, линзовидным.

Ядро играет значительную роль в жизни клетки. Клетка, из которой удалили ядро, не выделяет более оболочку, перестаёт расти и синтезировать вещества. В ней усиливаются продукты распада и разрушения, вследствие этого она быстро погибает. Образование нового ядра из цитоплазмы не происходит. Новые ядра образуются только делением или дроблением старого.

Внутреннее содержимое ядра составляет кариолимфа (ядерный сок), заполняющая пространство между структурами ядра. В нём находится одно или несколько ядрышек, а также значительное количество молекул ДНК, соединённых со специфическими белками — гистонами.

Строение ядра

Ядрышко

Ядрышко — как и цитоплазма, содержит преимущественно РНК и специфические белки. Важнейшая его функция заключается в том, что в нём происходит формирование рибосом, которые осуществляют синтез белков в клетке.

Аппарат Гольджи

Аппарат Гольджи — органоид, имеющий универсальное распространение во всех разновидностях эукариотических клеток. Представляет собой многоярусную систему плоских мембранных мешочков, которые по периферии утолщаются и образуют пузырчатые отростки. Он чаще всего расположен вблизи ядра.

Аппарат Гольджи

В состав аппарата Гольджи обязательно входит система мелких пузырьков (везикул), которые отшнуровываются от утолщённых цистерн (диски) и располагаются по периферии этой структуры. Эти пузырьки играют роль внутриклеточной транспортной системы специфических секторных гранул, могут служить источником клеточных лизосом.

Функции аппарата Гольджи состоят также в накоплении, сепарации и выделении за пределы клетки с помощью пузырьков продуктов внутриклеточного синтеза, продуктов распада, токсических веществ. Продукты синтетической деятельности клетки, а также различные вещества, поступающие в клетку из окружающей среды по каналам эндоплазматической сети, транспортируются к аппарату Гольджи, накапливаются в этом органоиде, а затем в виде капелек или зёрен поступают в цитоплазму и либо используются самой клеткой, либо выводятся наружу. В растительных клетках Аппарат Гольджи содержит ферменты синтеза полисахаридов и сам полисахаридный материал, который используется для построения клеточной оболочки. Предполагают, что он участвует в образовании вакуолей. Аппарат Гольджи был назван так в честь итальянского учёного Камилло Гольджи, впервые обнаружившего его в 1897 году.

Лизосомы

Лизосомы представляют собой мелкие пузырьки, ограниченные мембраной основная функция которых — осуществление внутриклеточного пищеварения. Использование лизосомного аппарата происходит при прорастании семени растения (гидролиз запасных питательных веществ).

Строение лизосомы

Микротрубочки

Микротрубочки — мембранные, надмолекулярные структуры, состоящие из белковых глобул, расположенных спиральными или прямолинейными рядами. Микротрубочки выполняют преимущественно механическую (двигательную) функцию, обеспечивая подвижность и сокращаемость органоидов клетки. Располагаясь в цитоплазме, они придают клетке определённую форму и обеспечивают стабильность пространственного расположения органоидов. Микротрубочки способствуют перемещению органоидов в места, которые определяются физиологическими потребностями клетки. Значительное количество этих структур расположено в плазмалемме, вблизи клеточной оболочки, где они участвуют в формировании и ориентации целлюлозных микрофибрилл оболочек растительных клеток.

Строение микротрубочки

Вакуоль

Вакуоль — важнейшая составная часть растительных клеток. Она представляет собой своеобразную полость (резервуар) в массе цитоплазмы, заполненную водным раствором минеральных солей, аминокислот, органических кислот, пигментов, углеводов и отделённую от цитоплазмы вакуолярной мембраной — тонопластом.

Цитоплазма заполняет всю внутреннюю полость только у самых молодых растительных клеток. С ростом клетки существенно изменяется пространственное расположение вначале сплошной массы цитоплазмы: у неё появляются заполненные клеточным соком небольшие вакуоли, и вся масса становится ноздреватой. При дальнейшем росте клетки отдельные вакуоли сливаются, оттесняя к периферии прослойки цитоплазмы, в результате чего в сформированной клетке находится обычно одна большая вакуоль, а цитоплазма со всеми органеллами располагаются около оболочки.

Водорастворимые органические и минеральные соединения вакуолей обусловливают соответствующие осмотические свойства живых клеток. Этот раствор определённой концентрации является своеобразным осмотическим насосом для регулируемого проникновения в клетку и выделения из неё воды, ионов и молекул метаболитов.

В комплексе со слоем цитоплазмы и её мембранами, характеризующимися свойствами полупроницаемости, вакуоль образует эффективную осмотическую систему. Осмотически обусловленными являются такие показатели живых растительных клеток, как осмотический потенциал, сосущая сила и тургорное давление.

Строение вакуоли

Пластиды

Пластиды — самые крупные (после ядра) цитоплазматические органоиды, присущие только клеткам растительных организмов. Они не найдены только у грибов. Пластиды играют важную роль в обмене веществ. Они отделены от цитоплазмы двойной мембранной оболочкой, а некоторые их типы имеют хорошо развитую и упорядоченную систему внутренних мембран. Все пластиды едины по происхождению.

Хлоропласты — наиболее распространённые и наиболее функционально важные пластиды фотоавтотрофных организмов, которые осуществляют фотосинтетические процессы, приводящие в конечном итоге к образованию органических веществ и выделению свободного кислорода. Хлоропласты высших растений имеют сложное внутреннее строение.

Строение хлоропласта

Размеры хлоропластов у разных растений неодинаковы, но в среднем диаметр их составляет 4-6 мкм. Хлоропласты способны передвигаться под влиянием движения цитоплазмы. Кроме того, под воздействием освещения наблюдается активное передвижение хлоропластов амебовидного типа к источнику света.

Хлорофилл — основное вещество хлоропластов. Благодаря хлорофиллу зелёные растения способны использовать световую энергию.

Лейкопласты (бесцветные пластиды) представляют собой чётко обозначенные тельца цитоплазмы. Размеры их несколько меньше, чем размеры хлоропластов. Более и однообразна и их форма, приближающая к сферической.

Строение лейкопласта

Встречаются в клетках эпидермиса, клубнях, корневищах. При освещении очень быстро превращаются в хлоропласты с соответствующим изменением внутренней структуры. Лейкопласты содержат ферменты, с помощью которых из излишков глюкозы, образованной в процессе фотосинтеза, в них синтезируется крахмал, основная масса которого откладывается в запасающих тканях или органах (клубнях, корневищах, семенах) в виде крахмальных зёрен. У некоторых растений в лейкопластах откладываются жиры. Резервная функция лейкопластов изредка проявляется в образовании запасных белков в форме кристаллов или аморфных включений.

Хромопласты в большинстве случаев являются производными хлоропластов, изредка — лейкопластов.

Строение хромопласта

Созревание плодов шиповника, перца, помидоров сопровождается превращением хлоро- или лейкопластов клеток мякоти в каратиноидопласты. Последние содержат преимущественно жёлтые пластидные пигменты — каратиноиды, которые при созревании интенсивно синтезируются в них, образуя окрашенные липидные капли, твёрдые глобулы или кристаллы. Хлорофилл при этом разрушается.

Митохондрии

Митохондрии — органеллы, характерные для большинства клеток растений. Имеют изменчивую форму палочек, зёрнышек, нитей. Открыты в 1894 году Р. Альтманом с помощью светового микроскопа, а внутреннее строение было изучено позднее с помощью электронного.

Строение митохондрии

Митохондрии имеют двухмембранное строение. Внешняя мембрана гладкая, внутренняя образует различной формы выросты — трубочки в растительных клетках. Пространство внутри митохондрии заполнено полужидким содержимым (матриксом), куда входят ферменты, белки, липиды, соли кальция и магния, витамины, а также РНК, ДНК и рибосомы. Ферментативный комплекс митохондрий ускоряет работу сложного и взаимосвязанного механизма биохимических реакций, в результате которых образуется АТФ. В этих органеллах осуществляется обеспечение клеток энергией — преобразование энергии химических связей питательных веществ в макроэргиеские связи АТФ в процессе клеточного дыхания. Именно в митохондриях происходит ферментативное расщепление углеводов, жирных кислот, аминокислот с освобождением энергии и последующим превращением её в энергию АТФ. Накопленная энергия расходуется на ростовые процессы, на новые синтезы и т. д. Митохондрии размножаются делением и живут около 10 дней, после чего подвергаются разрушению.

Эндоплазматическая сеть

Эндоплазматическая сеть — сеть каналов, трубочек, пузырьков, цистерн, расположенных внутри цитоплазмы. Открыта в 1945 году английским учёным К. Портером, представляет собой систему мембран, имеющих ультрамикроскопическое строение.

Строение эндоплазматической сети

Вся сеть объединена в единое целое с наружной клеточной мембраной ядерной оболочки. Различают ЭПС гладкую и шероховатую, несущую на себе рибосомы. На мембранах гладкой ЭПС находятся ферментные системы, участвующие в жировом и углеводном обмене. Этот тип мембран преобладает в клетках семян, богатых запасными веществами (белками, углеводами, маслами), рибосомы прикрепляются к мембране гранулярной ЭПС, и во время синтеза белковой молекулы полипептидная цепочка с рибосомами погружается в канал ЭПС. Функции эндоплазматической сети очень разнообразны: транспорт веществ как внутри клетки, так и между соседними клетками; разделение клетки на отдельные секции, в которых одновременно проходят различные физиологические процессы и химические реакции.

Рибосомы

Рибосомы — немембранные клеточные органоиды. Каждая рибосома состоит из двух не одинаковых по размеру частичек и может делиться на два фрагмента, которые продолжают сохранять способность синтезировать белок после объединения в целую рибосому.

Строение рибосомы

Рибосомы синтезируются в ядре, затем покидают его, переходя в цитоплазму, где прикрепляются к наружной поверхности мембран эндоплазматической сети или располагаются свободно. В зависимости от типа синтезируемого белка рибосомы могут функционировать по одиночке или объединяться в комплексы — полирибосомы.

Клетка – это структурная и функциональная единица живого организма, которая несет генетическую информацию, обеспечивает обменные процессы, способна к регенерации и самовоспроизведению.

Есть одноклеточные особи и развитые многоклеточные животные и растения. Их жизнедеятельность обеспечивается работой органов, которые построены из разных тканей. Ткань, в свою очередь, представлена совокупностью клеток схожих по строению и выполняемым функциям.

Клетки разных организмов имеют свои характерные свойства и строение, но есть общие составляющие присущие всем клеткам: и растительным, и животным.

Органеллы свойственные всем типам клеток

Ядро – один из важных компонентов клетки, содержит генетическую информацию и обеспечивает передачу ее потомкам. Окружено двойной мембраной, что изолирует его от цитоплазмы.

Цитоплазма – вязкая прозрачная среда, заполняющая клетку. В цитоплазме размещены все органоиды. Цитоплазма состоит из системы микротрубочек, которая обеспечивает четкое перемещение всех органелл. А также контролирует транспорт синтезированных веществ.

Клеточная мембрана – оболочка, которая отделяет клетку от внешней среды, обеспечивает транспорт веществ в клетку и выведение продуктов синтеза или жизнедеятельности.

Эндоплазматическая сеть – мембранная органелла, состоит из цистерн и канальцев, на поверхности которых происходит синтез рибосом (гранулярная ЭПС). Места, где нет рибосом, образуют гладкий эндоплазматический ретикулум. Гранулярная и агранулярная сеть не отграничены, а переходят друг в друга и соединяются с оболочкой ядра.

Комплекс Гольджи – стопка цистерн, сплюснутых в центре и расширенных на периферии. Предназначен для завершения синтеза белков и дальнейшего транспорта их из клетки, вместе с ЭПС образует лизосомы.

Митохондрии – двухмембранные органоиды, внутренняя мембрана формирует выступы внутрь клетки – кристы. Отвечают за синтез АТФ, энергетический обмен. Выполняет дыхательную функцию (поглощая кислород и выделяя СО 2).

Рибосомы – отвечают за синтез белка, в их структуре выделяют малую и большую субъединицы.

Лизосомы – осуществляют внутриклеточное переваривание, за счет содержания гидролитических ферментов. Расщепляют захваченные чужеродные вещества.

Как в растительных, так и животных клетках есть, помимо органелл, непостоянные структуры — включения. Они появляются при повышении обменных процессов в клетке. Они выполняют питательную функцию и содержат:

- Зерна крахмала в растениях, и гликоген — в животных;

- белки;

- липиды – высокоэнергетические соединения, обладают большей ценностью, чем углеводы и белки.

Есть включения, не играющие роли в энергетическом обмене, они содержат продукты жизнедеятельности клетки. В железистых клетках животных включения накапливают секрет.

Органеллы свойственные только растительной клетке

Клетки животных в отличие от клеток растений не содержат вакуолей, пластид, клеточной стенки.

Клеточная стенка формируется из клеточной пластинки, образуя первичную и вторичную клеточную оболочки.

Первичная клеточная стенка встречается в недифференцированных клетках. В ходе созревания между мембраной и первичной клеточной стенкой закладывается вторичная оболочка. По своему строению она сходна с первичной, только имеет больше целлюлозы и меньшее количество воды.

Вторичная клеточная стенка оснащена множеством пор. Пора – это место, где между первичной оболочкой и мембраной отсутствует вторичная стенка. Поры размещены попарно в смежных клетках. Размещенные рядом клетки связываются друг с другом плазмодесмой – это канал, представляющий собой тяж цитоплазмы, выстланный плазмолеммой. Через него клетки обмениваются синтезированными продуктами.

Функции клеточной стенки :

- Поддержание тургора клетки.

- Придает форму клеткам, выполняя роль скелета.

- Накапливает питательные продукты.

- Защищает от внешнего воздействия.

Вакуоли – органеллы, наполненные клеточным соком, участвуют в переваривании органических веществ (сходны с лизосомами животной клетки). Образуются при помощи совместной работы ЭПС и комплекса Гольджи. Сначала формируется и функционирует несколько вакуолей, во время старения клетки они сливаются в одну центральную вакуоль.

Пластиды – автономные двухмембранные органеллы, внутренняя оболочка имеет выросты – ламеллы. Все пластиды делят на три типа:

- Лейкопласты – безпигментные образования, способны запасать крахмал, белки, липиды;

- хлоропласты – зеленные пластиды, содержат пигмент хлорофилл, способны к фотосинтезу;

- хромопласты – кристаллы оранжевого цвета, из-за наличия пигмента каротина.

Органеллы свойственные только животной клетке

Отличие растительной клетки от животной заключается в отсутствии в ней центриоли, трехслойной мембраны.

Центриоли – парные органеллы, расположены вблизи ядра. Принимают участие в формировании веретена деления и способствуют равномерному расхождению хромосом к разным полюсам клетки.

Плазматическая мембрана — для клеток животных характерна трехслойная, прочная мембрана, построена из липидов протеинов.

Сравнительная характеристика растительной и животной клетки

| Сравнительная таблица животной и растительной клетки | ||

|---|---|---|

| Свойства | Растительная клетка | Животная клетка |

| Строение органелл | Мембранное | |

| Ядро | Сформированное, с набором хромосом | |

| Деление | Размножение соматических клеток, путем митоза | |

| Органоиды | Сходный набор органелл | |

| Клеточная стенка | + | - |

| Пластиды | + | - |

| Центриоли | - | + |

| Тип питания | Автотрофный | Гетеротрофный |

| Энергетический синтез | С помощью митохондрий и хлоропластов | Только с помощью митохондрий |

| Метаболизм | Преимущество анаболизма над катоболизмом | Катаболизм превышает синтез веществ |

| Включения | Питательные вещества (крахмал), соли | Гликоген, белки, липиды, углеводы, соли |

| Реснички | Крайне редко | Есть |

Растительные клетки благодаря хлоропластам осуществляют процессы фотосинтеза – преобразуют энергию солнца в органические вещества, животные клетки на это не способны.

Митотическое деление растения идет преимущественно в меристеме, характеризуется наличием дополнительного этапа – препрофазы, в организме животных митоз присущ всем клеткам.

Размеры отдельных растительных клеток (около 50мкм) превышают размеры животных клеток (примерно 20мкм).

Взаимосвязь между клетками растений осуществляется за счет плазмодесмы, животных – при помощи десмосом.

Вакуоли растительной клетки занимают большую часть ее объёма, в животных – это мелкие образования в небольших количествах.

Клеточная стенка растений построена из целлюлозы и пектина, у животных мембрана состоит из фосфолипидов.

Растения не способны активно передвигаться, поэтому приспособились автотрофному способу питания, синтезируя самостоятельно все необходимые питательные вещества из неорганических соединений.

Животные – гетеротрофы и используют экзогенные органические вещества.

Сходство в структуре и функциональных возможностях растительных и животных клеток указывает на единство их происхождения и принадлежности к эукариотам. Их отличительные черты обусловлены различным способом жизни и питания.

Строение клетки

Формы клеток очень разнообразны. У одноклеточных каждая клетка - отдельный организм. Ее форма и особенности строения связаны с условиями среды, в которых обитает данное одноклеточное, с его образом жизни.

Различия в строении клеток

Тело каждого многоклеточного животного и растения слагается из клеток, различных по внешнему виду, что связано с их функциями. Так, у животных сразу можно отличить нервную клетку от мышечной или эпителиальной клетки (эпителий - покровная ткань). У растений неодинаковы многие клетки листа, стебля и т. д.

Столь же изменчивы и размеры клеток. Самые мелкие из них (некоторые бактерии) не превышают 0,5 мкм Величина клеток многоклеточных организмов колеблется от нескольких микрометров (диаметр лейкоцитов человека 3-4 мкм, диаметр эритроцитов - 8 мкм) до огромных размеров (отростки одной нервной клетки человека имеют длину более 1 м). У большинства клеток растений и животных величина их диаметра колеблется от 10 до 100 мкм.

Несмотря на разнообразие строения форм и размеров, все живые клетки любого организма сходны по многим признакам внутреннего строения. Клетка - сложная целостная физиологическая система, в которой осуществляются все основные процессы жизнедеятельности: обмен веществ и энергии, раздражимость, рост и самовоспроизведение.

Основные компоненты в строении клетки

Основные общие компоненты клетки - наружная мембрана, цитоплазма и ядро. Клетка может жить и нормально функционировать лишь при наличии всех этих компонентов, которые тесно взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой.

Строение наружной мембраны. Она представляет собой тонкую (около 7,5 нм толщиной) трехслойную оболочку клетки, видимую лишь в электронном микроскопе. Два крайних слоя мембраны состоят из белков, а средний образован жироподобными веществами. В мембране есть очень мелкие поры, благодаря чему она легко пропускает одни вещества и задерживает другие. Мембрана принимает участие в фагоцитозе (захватывание клеткой твердых частиц) и в пиноцитозе (захватывание клеткой капелек жидкости с растворенными в ней веществами). Таким образом мембрана сохраняет целостность клетки и регулирует поступление веществ из окружающей среды в клетку и из клетки в окружающую ее среду.

На своей внутренней поверхности мембрана образует впячивания и разветвления, глубоко проникающие внутрь клетки. Через них наружная мембрана связана с оболочкой ядра, С другой стороны, мембраны соседних клеток, образуя взаимно прилегающие впячивания и складки, очень тесно и надежно соединяют клетки в многоклеточные ткани.

Цитоплазма представляет собой сложную коллоидную систему. Ее строение: прозрачный полужидкий раствор и структурные образования. Общими для всех клеток структурными образованиями цитоплазмы являются: митохондрии, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи и рибосомы. Все они вместе с ядром представляют собой центры тех или иных биохимических процессов, в совокупности составляющих обмен веществ и энергии в клетке. Эти процессы чрезвычайно разнообразны и протекают одновременно в микроскопически малом объеме клетки. С этим связана общая особенность внутреннего строения всех структурных элементов клетки: несмотря на малые размеры, они имеют большую поверхность, на которой располагаются биологические катализаторы (ферменты) и осуществляются различные биохимические реакции.

Митохондрии - энергетические центры клетки. Это очень мелкие, но хорошо видимые в световом микроскопе тельца (длина 0,2-7,0 мкм). Они находятся в цитоплазме и значительно варьируют по форме и числу в разных клетках. Жидкое содержимое митохондрий заключено в две трехслойные оболочки, каждая из которых имеет такое же строение, как и наружная мембрана клетки. Внутренняя оболочка митохондрии образует многочисленные впячивания и неполные перегородки внутри тела митохондрии. Эти впячивания называются кристами. Благодаря им при малом объеме достигается резкое увеличение поверхностей, на которых осуществляются биохимические реакции и среди них прежде всего реакции накопления и освобождения энергии при помощи ферментативного превращения аденозиндифосфорной кислоты в аденозинтрифосфорную кислоту и наоборот.

Эндоплазматическая сеть представляет собой многократно разветвленные впячивания наружной мембраны клетки. Мембраны эндоплазматической сети обычно расположены попарно, а между ними образуются канальцы, которые могут расширяться в более значительные полости, заполненные продуктами биосинтеза. Вокруг ядра мембраны, слагающие эндоплазматическую сеть, непосредственно переходят в наружную мембрану ядра. Таким образом, эндоплазматическая сеть связывает воедино все части клетки. В световом микроскопе, при осмотре строения клетки, эндоплазматическая сеть не видна.

В строении клетки различают шероховатую и гладкую эндоплазматическую сеть. Шероховатая эндоплазматическая сеть густо окружена рибосомами, где происходит синтез белков. Гладкая эндоплазматическая сеть лишена рибосом и в ней осуществляются синтез жиров и углеводов. По канальцам эндоплазматической сети осуществляется внутриклеточный обмен веществами, синтезируемыми в различных частях клетки, а также обмен между клетками. Вместе с тем эндоплазматическая сеть как более плотное структурное образование выполняет функцию остова клетки, придавая ее форме определенную устойчивость.

Рибосомы находятся как в цитоплазме клетки, так и в ее ядре. Это мельчайшие зернышки диаметром около 15-20 им, что делает их невидимыми в световом микроскопе. В цитоплазме основная масса рибосом сосредоточена на поверхности канальцев шероховатой эндоплазматической сети. Функция рибосом заключается в самом ответственном для жизнедеятельности клетки и организма в целом процессе - в синтезе белков.

Комплекс Гольджи сначала был найден только в животных клетках. Однако в последнее время и в растительных клетках обнаружены аналогичные структуры. Строение структуры комплекса Гольджи близка к структурным образованиям эндоплазматической сети: это различной формы канальцы, полости и пузырьки, образованные трехслойными мембранами. Помимо того, в комплекс Гольджи входят довольно крупные вакуоли. В них накапливаются некоторые продукты синтеза, в первую очередь ферменты и гормоны. В определенные периоды жизнедеятельности клетки эти зарезервированные вещества могут быть выведены из данной клетки через эндоплазматическую сеть и вовлечены в обменные процессы организма в целом.

Клеточный центр - образование, до сих пор описанное только в клетках животных и низших растений. Он состоит из двух центриолей, строение каждой из которых представляет собой цилиндрик размером до 1 мкм. Центриоли играют важную роль в митотическом делении клеток. Кроме описанных постоянных структурных образований, в цитоплазме различных клеток периодически появляются те или иные включения. Это капельки жира, крахмальные зерна, кристаллики белков особой формы (алейроновые зерна) и др. В большом количестве такие включения встречаются в клетках запасающих тканей. Однако и в клетках других тканей такие включения могут существовать как временный резерв питательных веществ.

Ядро, как и цитоплазма с наружной мембраной, - обязательный компонент подавляющего большинства клеток. Лишь у некоторых бактерий, при рассмотрении строения их клеток, не удалось выявить структурно оформленного ядра, но в их клетках обнаружены все химические вещества, присущие ядрам других организмов. Нет ядер в некоторых специализированных клетках, потерявших способность делиться (эритроциты млекопитающих, ситовидные трубки флоэмы растения). С другой стороны, существуют многоядерные клетки. Ядро играет очень важную роль в синтезе белков-ферментов, в передаче наследственной информации из поколения в поколение, в процессах индивидуального развития организма.

Ядро неделящейся клетки имеет ядерную оболочку. Она состоит из двух трехслойных мембран. Наружная мембрана связана через эндоплазматическуго сеть с клеточной мембраной. Через всю эту систему осуществляется постоянный обмен веществами между цитоплазмой, ядром и средой, окружающей клетку. Кроме того, в оболочке ядра есть поры, через которые также осуществляется связь ядра с цитоплазмой. Внутри ядро заполнено ядерным соком, в котором находятся глыбки хроматина, ядрышко и рибосомы. Хроматин образован белком и ДНК. Это тот материальный субстрат, который перед делением клетки оформляется в хромосомы, видимые в световом микроскопе.

Хромосомы - постоянные по числу и форме образования, одинаковые для всех организмов данного вида. Перечисленные выше функции ядра в первую очередь связаны с хромосомами, а точнее - с ДНК, входящей в их состав.

Ядрышко в количестве одного или нескольких присутствует в ядре неделящейся клетки и хорошо видно в световом микросколе. В момент деления клетки оно исчезает. В самое последнее время выяснена огромная роль ядрышка: в нем формируются рибосомы, которые затем из ядра поступают в цитоплазму и там осуществляют синтез белков.

Все сказанное в равной мере относится и к клеткам животных, и к клеткам растений. В связи со спецификой обмена веществ, роста и развития растении и животных в строении клеток тех и других имеются дополнительные структурные особенности, отличающие растительные клетки от клеток животных.

Клеткам животных, кроме перечисленных составных частей, в строении клетки, присущи особые образования - лизосомы. Это ультрамикроскопические пузырьки в цитоплазме, наполненные жидкими пищеварительными ферментами. Лизосомы осуществляют функцию расщепления веществ пищи на более простые химические вещества. Есть отдельные указания, что лизосомы встречаются и в растительных клетках.

Самые характерные структурные элементы растительных клеток (кроме тех общих, которые присущи всем клеткам) - пластиды. Они существуют в трех формах: зеленые хлоропласты, красно-оранжево-желтые хромопласты и бесцветные лейкопласты. Лейкопласты при определенных условиях могут превращаться в хлоропласты (позеленение клубня картофеля), а хлоропласты в свою очередь могут становиться хромопластами (осеннее пожелтение листьев).

Хлоропласты представляют собой «фабрику» первичного синтеза органических веществ из неорганических за счет солнечной энергии. Это небольшие тельца довольно разнообразной формы, всегда зеленого цвета благодаря присутствию хлорофилла. Строение хлоропластов в клетке: имеют внутреннюю структуру, которая обеспечивает максимальное развитие свободных поверхностей. Эти поверхности создаются многочисленными тонкими пластинками, скопления которых находятся внутри хлоропласта.

С поверхности хлоропласт, как и другие структурные элементы цитоплазмы, покрыт двойной мембраной. Каждая из них в свою очередь трехслойна, как и наружная мембрана клетки.

Хромопласты по своей природе близки к хлоропластам, но содержат желтые, оранжевые и другие близкие к хлорофиллу пигменты, которые обусловливают окраску плодов и цветков у растений.

В отличие от животных растения растут в течение всей жизни. Это происходит как за счет увеличения числа клеток путем деления, так и за счет увеличения размеров самих клеток. При этом большая часть строения тела клетки оказывается занятой вакуолями. Вакуоли представляют собой расширившиеся просветы канальцев в эндоплазматической сети, наполненные клеточным соком.

Строение оболочки растительных клеток, кроме наружной мембраны, состоят дополнительно из клетчатки (целлюлозы), которая образует толстую целлюлозную стенку на периферии наружной мембраны. У специализированных клеток эти стенки часто приобретают специфические структурные усложнения.