Саморегуляция физиологических функций. Саморегуляция функций организма человека

Окружающий мир и обстановка, в которой находится человек, меняется буквально каждую минуту. Чтобы сохранить здоровье и поддерживать нормальное функционирование, организм должен к ним быстро приспосабливаться. Саморегуляция организма по научному называется гомеостазом. Если какой-то орган или участок начинает работать неправильно, в мозг поступает сигнал о нарушении работы. Обработав полученную информацию, мозг посылает ответный приказ о нормализации работы, таким образом осуществляется так называемая «обратная связь», то есть происходит саморегуляция организма. Она возможна благодаря вегетативной (автономной) нервной системе.

Именно эта система поддерживает саморегуляцию и отвечает за правильную работу кровеносных сосудов сердца, дыхательных органов, системы пищеварения и мочеотделения, также вегетативная система нормализует деятельность желез системы эндокринной, кроме того, она отвечает за питание центральной нервной системы и мышц скелета. За правильное функционирование автономной нервной системы отвечает участок мозга гипоталамус, именно там расположены так называемые «центры управления», которые тоже подчиняются вышестоящей инстанции – коре больших полушарий мозга. Вегетативная нервная система делится на 2 части: симпатическую и парасимпатическую.

Первая активно работает в экстремальных ситуациях, когда требуется очень быстрый отклик. При стрессах, опасных ситуациях, сильном раздражении симпатическая система резко активизирует свои функции и запускает механизмы саморегуляции. Процесс её деятельности можно увидеть невооруженным глазом: учащается сердцебиение, зрачки становятся шире, пульс увеличивается, в это же время быстро тормозится деятельность пищеварительных органов, весь организм приходит в состояние «боевой готовности».

Парасимпатическая нервная система наоборот, работает в условиях полного спокойствия, отдыха, активизирует работу пищеварительного тракта, расширяет сосуды.

В оптимальных условиях, обе системы работают в человеке хорошо, находятся в гармонии. Если баланс работы систем нарушается, человек чувствует неприятные последствия: тошнота, головная боль, спазмы, головокружение.

В коре головного мозга протекают психические процессы, они могут сильно повлиять на деятельность органов, а нарушения в работе органов могут отразиться на психических процессах. Яркий пример: изменение настроения после хорошего приема пищи. Еще один пример – зависимость общего состояния организма от скорости обмена веществ. Если она достаточно высокая – психические реакции протекают моментально, а если низкая – человек чувствует усталость, вялость и не может сосредоточиться на работе.

Гипоталамус контролирует вегетативную систему, именно в этот участок приходят все тревожные сигналы об изменении деятельности систем организма или его отдельных органов, именно гипоталамус посылает сигналы изменении работы для приведения организма в привычное состояние, включает механизмы саморегуляции. Например, при большой физической нагрузке, когда человеку «не хватает воздуха», гипоталамус заставляет сердечную мышцу сокращаться чаще, таким образом, организм получает необходимый кислород быстрее и в полном объеме.

У многоклеточных организмов имеется внутренняя среда, в которой находятся различные органы, при этом функционируют сложные механизмы гомеостаза и гомеокинеза. У растений обеспечивается оптимальный газообмен, поглощение воды и питательных веществ из почвы, испарение воды через устьица листьев. У животных формируются органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения, появляются также специализированные эндокринная и нервная системы с многочисленными внешними и внутренними связями, непосредственно участвующие в саморегуляции. Стратегической задачей этих структур и регуляций является обеспечение нормального формирования половых клеток и процесса оплодотворения, развития зародышей, а часто и юных постэмбриональных стадий новых поколений.

Особую координирующую роль в поддержании физиологического гомеостаза многоклеточных животных играют нервная и гуморальная (эндокринная) системы регуляции. Кроме того, молекулярно-клеточно-тканевой гомеостаз организма обеспечивается иммунными механизмами. Дадим самую общую характеристику этих систем как главных участников процесса саморегуляции организма.

(1) Нервная регуляция

Нервная регуляция имеется уже у гидр и медуз – наиболее простых многоклеточных животных. Элементарными структурами нервных сетей выступают нервные клетки (нейроны) с длинными отростками . У высокоорганизованных животных скопления нейронов создают нервные центры : ганглии, цепочки, ядерные или экранные центры, а выходящие из них отростки нейронов объединяются в нервы , которые на периферии ветвятся многочисленными нервными окончаниями . У человека центральная нервная система (ЦНС) представлена головным и спинным мозгом; периферическая система включает нервы и их окончания, а также локальные скопления нейронов в виде ганглиев или рыхлых узлов, в том числе во внутренних органах.

В простейшей нервной цепочке связи распространяются, с одной стороны, на чувствительные рецепторы (кожные, зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, рецепторы внутренних органов, сосудов), а с другой – на исполнительные структуры (мышцы тела, внутренних органов и сосудов, железы пищеварительного тракта и кожи, эндокринные железы и др.). Таким образом, буквально каждый участок тела пронизан чувствительными и двигательными нервными окончаниями, что позволяет организму иметь информацию о состоянии условий среды во всех его точках и управлять этими состояниями, как правило, с участием гуморальной регуляции. У человека, кроме того, головной мозг осуществляет психические функции (обучение, память, речь, мышление). В итоге нервная система регулирует работу внутренних органов, а также координирует взаимоотношение организма с внешним миром и организует сложные поведенческие акты.

Элементарным явлением в гомеостатической нервной регуляции выступаетрефлекс – ответная реакция органа или всего организма на внешнее или внутреннее раздражение, осуществляемая через нервную систему . Коснитесь рукой горячего предмета, и тут же последует рефлекторный ответ – непроизвольное отдергивание руки (безусловный рефлекс). А ведь за этот короткий миг тепловое воздействие на кожные рецепторы порождает электрический нервный импульс, сигнал успевает пробежать по чувствительным нервным волокнам от пальцев в спинальные ганглии и далее в спинной мозг, переключиться на другие нервные клетки и вернуться к мышцам, отдергивающим руку от горячего предмета (рис. 5.2). Это классический пример контура регуляции, построенного на обратной отрицательной связи элементов управления.

Рис. 5.2. Схема рефлекторной дуги

Представление о рефлексах было выдвинуто еще в XVII веке французским натуралистом и философом Р. Декартом, относившим их к автоматическим, непроизвольным действиям. Российский физиолог Иван Михайлович Сеченов в 1863 г. утверждал, что “все акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения суть рефлексы”. В XX веке эта концепция была развита И.П. Павловым в учении о безусловных и условных рефлексах.

О том, как многочисленные и разнообразные рефлексы слагаются в сложные поведенческие акты , как формируются инстинкты и процессы высшей нервной деятельности , мы расскажем в главе 7, посвященной биосоциальной сущности человека. Пока же отметим, что сложную нервную регуляцию, включающую и безусловные, и условные рефлексы, и все проявления высшей нервной деятельности, невозможно создать и поддерживать только на принципах гомеостатической саморегуляции . Это – результат включения в ход развития гомеокинетических процессов , которые и ведут к морфологическим надстройкам, качественно меняющим физиологию нервных центров и сетей.

(2) Гуморальная регуляция

Гуморальная регуляция обеспечивается системой эндокринных желез (от греч. endon – внутрь и krino – выделяю) – желез внутренней секреции, выделяющих в кровь разнообразные гормоны (рис. 5.3). Гормоны – это сигнальные молекулы пептидной (белковой) или стероидной (жироподобной) природы, действующие гуморальным путем, т.е. через жидкие среды. Центральная эндокринная железа, гипофиз, выделяет так называемые тропные гормоны (буквально - поворотные, направляющие). Через общий кровоток они воздействуют на местные эндокринные железы, такие как щитовидная, околощитовидная, надпочечники, а также скопления эндокринных клеток в поджелудочной и слюнной железах, семенниках, яичниках, тимусе, плаценте и даже в сердце, желудке, кишечнике, почках. От этих органов многочисленные гормональные “волны” с током крови распространяются к органам-мишеням, взаимодействуют с их клетками через мембранные рецепторы и активируют либо подавляют процессы роста и функционирования.

Принципиально важно, что работа гипофиза и местных эндокринных желез, в свою очередь, контролируется нервной системой. Нервное возбуждение всегда оборачивается волной гормональных воздействий, которые мобилизуют организм на адекватную, соответствующую возбуждению, реакцию. Фактически благодаря связи нервной и эндокринной систем осуществляется единая нейрогуморальная саморегуляция организма .

Рис. 5.3 . Нейрогуморальная система регуляции у человека

(3) Примеры комплексной нейрогуморальной регуляции

Работа нейрогуморальной регуляторной системы сочетается с работой внутренних органов и мышц, так что представляет собой комплексную рефлекторную реакцию.

Относительно просто, в гомеостатическом режиме, работают системы поддержания физиологических параметров организма, например система регуляции артериального давления . Изменение давления крови воспринимается чувствительными нервными окончаниями, расположенными в стенках кровеносных сосудов и реагирующими на их растяжение. Возбуждение передается в нервный центр продолговатого мозга, а обратные сигналы изменяют мышечный тонус сосудов и сердечную деятельность. Одновременно эндокринные железы выделяют необходимые гормоны, корректирующие работу сердечно-сосудистой системы, так что кровяное давление плавно удерживается в пределах нормы.

Сложнее устроены системы регуляции поведения, хотя и здесь в основе лежат прямые и обратные регуляторные связи. В конкретной жизненной ситуации активируется определенная совокупность нервных центров, эндокринных желез, органов и тканей – возникает временная функциональная система , работа которой направлена на достижение полезного приспособительного результата .

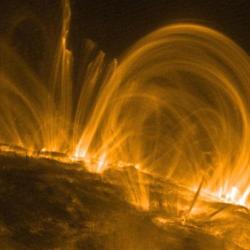

Так, при стрессовых реакциях , вызванных чувством страха, перевозбуждением или физической перегрузкой, надпочечники выбрасывают в кровь гормон адреналин, который резко повышает потребление кислорода и концентрацию глюкозы в крови (за счет расщепления гликогена в печени), что, в свою очередь, приводит к увеличению выработки энергии. Происходит учащение сердечного пульса и активация мышечной системы – всё для мобилизации организма на оборону или избежание опасности. Другие системы при этом временно угнетаются: пропадают пищевые реакции, половые рефлексы и др. После исчезновения опасности все системы возвращаются в норму.

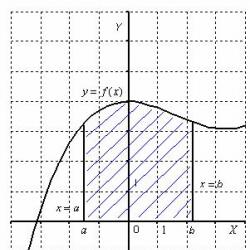

Интересна и показательна регуляция пищевого поведения у позвоночных животных и человека (рис. 5.4). В гипоталамусе, отделе головного мозга, связующем нервную и эндокринную системы, есть центры голода и насыщения. В крови голодного животного (или человека) возникает недостаток глюкозы, что приводит к раздражению центра голода. По нервным связям отдаются команды в мозг, на мышцы, и организуется поиск пищи. Параллельно с помощью гормонов из печени и мышц извлекаются резервы глюкозы (за счет расщепления гликогена), которые временно обеспечивают энергетический обмен. Когда пища найдена, съедена и переварена, концентрация глюкозы в крови растет, что приводит к раздражению центра насыщения, подавлению аппетита и прекращению питания. Когда глюкоза расходуется, ее концентрация в крови вновь понижается, от чего раздражается центр голода. Цикл повторяется.

Рис.5.4. Схема регуляции пищевого поведения у млекопитающих животных

У человека пищевое поведение более сложное и разнообразное, так как зависит не только от наличия или отсутствия пищи. Имеет значение социальное положение (фермер, рабочий и бизнесмен будут “искать” пищу в разных местах и разными способами), финансовые возможности (покупка пищи), взаимоотношения с другими людьми (возможность взять пищу или деньги в долг) и т.д.

Таким образом, та или иная функциональная система возникает как временное объединение активностей разных органов посредством многосторонних нейрогуморальных связей. Когда полезный приспособительный результат достигнут, функциональная система “распадается” или перестраивается в соответствии с новыми потребностями организма. В ходе жизнедеятельности периодически формируются и распадаются разнообразные функциональные системы, среди которых одна, как правило, является доминирующей. Таким образом, при ограниченном числе анатомических структур и гормонов число их функциональных комбинаций (функциональных систем), организующих разнообразные поведенческие акты, может быть достаточно большим.

(4) Иммунный гомеостаз организма

(5) Биоритмы

Обобщая сказанное, заметим, что гомеостаз организма не бывает абсолютным. Любые параметры: температура тела, артериальное давление, пищевое поведение, частота сердечных сокращений, присутствие антител и многие другие – находятся в колебательном режиме . Поэтому мы говорим о наличии динамического гомеостаза в организме. Такие нормальные колебания функциональных характеристик организма происходят постоянно и называются биоритмами .

Первопричина биоритмов, по-видимому, вытекает из самой природы механизма регуляции: прямая и обратная связи замкнуты в цикл, на “оборот” которого требуется определенное время. За это время регулируемая система успевает измениться в ту или иную сторону, что и выражается в колебании ее параметров. Но средний уровень параметра должен соответствовать норме, а коридор его колебаний не должен выходить за физиологические пределы. Большинство организменных ритмов имеют околосуточную периодичность, есть также месячные, годичные и даже многолетние ритмы. Внутренний механизм, управляющий такими биоритмами, принято называть биологическими часами , что подчеркивает их связь с астрономическим временем.

(6) Гомеокинетические процессы

Наконец, поставим вполне ожидаемый вопрос: если в организме столь эффективно работают механизмы саморегуляции, значит ли это, что его гомеостаз бесконечен? Почему рано или поздно наступают необратимые изменения органов? Почему возможна перестройка биоритмов, например, когда мы перелетаем с востока на запад и наоборот? Ответ мы уже знаем: при достаточно длительном и сильном (запороговом) воздействии на структурно-функциональные системы организма, наряду с процессами гомеостатической саморегуляции, включаются механизмы гомеокинеза , направленные на перестройку организменных структур и функций. В частности, изменяется уровень активности соответствующих генов, вследствие чего происходит гипертрофия органов , то есть их чрезмерное развитие. Так обеспечивается приспособительная изменчивость клеток, тканей и органов для достижения нового уровня гомеостаза в новых условиях жизнедеятельности. По существу эти гомеокинетические изменения противоположны саморегуляции и гомеостазу, так как они поддерживаются обратными положительными (а не отрицательными) связями .

Гомеокинез – это неизбежный длительный (часто необратимый) ответ на усиление физической нагрузки, на инфекцию, на хроническое стрессовое воздействие. Например, в результате постоянных тренировок увеличиваются мышцы спортсмена, легкие ныряльщика. У тучного человека увеличение нагрузки по прокачиванию крови через ткани ведет к гипертрофии сердца. Увеличивается и печень при хронических отравлениях (гипертрофия для переработки токсинов). Гомеокинетическая лабильность организма позволяет перестраивать и биоритмы, хотя для этого требуется время.

При постоянном воздействии повреждающих факторов на клетки, например при действии табачного дыма на легочную ткань, или при ином длительном стимулировании регенерации клеток может наступить избыточный рост ткани (образуется опухоль) или, напротив, тканевая дистрофия. Эти примеры показывают, что механизмы организменного гомеостаза имеют определенный (конечный) запас прочности. Если саморегуляция нарушается, включаются механизмы гомеокинеза, но если и они не справляются, наступают патологические (болезненные) отклонения в состоянии организма . Из этого должны последовать выводы о необходимости бережного отношения к собственному организму. Здоровье человека – это состояние его устойчивого физиологического развития на основе гомеостатических и гомеокинетических процессов.

Организм как саморегулирующаяся система

Углубленный анализ физиологических механизмов регуляции невозможен без кибернетики и применения ее основ в виде теории автоматического регулирования и теории информации. Необходимо согласиться с мнением В.В. Ларина (1962), что ряд положений современной патологической физиологии, являющейся основой медицинского мышления, нуждается в пересмотре с учетом данных кибернетики. В связи с этим следует уяснить ее роль в разбираемой проблеме гомеостаза.

Молодая наука кибернетика представляет собой целую ветвь научных дисциплин, имеющих самостоятельные задачи и методы исследования, разбор которых, разумеется, не входит в нашу задачу. Вопросу о применении кибернетики в биологии и медицине посвящен ряд превосходных монографий (Парин В.В., Баевский Р.М., 1966; Коган А.Б., 1972; Эшби У.Р., 1959, 1964; Гродинз Ф., 1966, и др.). Отсылая читателей к указанным монографиям, мы на основе главным образом этих материалов кратко остановимся на некоторых принципиальных вопросах. Прежде всего об определении понятия. Наиболее просто кибернетику характеризуют как науку об общих закономерностях управления (Эшби У.Р., 1962). По А.И. Бергу, слово "кибернетика" древнегреческого происхождения и первоначально обозначало искусство управления кораблем. Моряк по гречески "наутес", командир корабля - "хипернаутес", отсюда искусство управления кораблем "хипернаутека". При дальнейшем многовековом применении этого слова и некотором совершенно неизбежном искажении получилось слово "кибернетика", имеющее уже другой смысл.

В настоящее время под кибернетикой понимают науку о целенаправленном и оптимальном управлении сложными процессами, происходящими в живой природе, человеческом обществе или в промышленности (Берг А. И., 1962). Таким образом, кибернетика занимается установлением общих закономерностей регулирования независимо от того, происходят ли они в живой или неживой природе.

Кибернетика пользуется единой терминологией, единым комплексом понятий, согласно которым любой управляемый комплекс представляет собой систему (Эшби У. Р., 1959). Основным достоинством кибернетических определений является то, что все они доступны методам математической обработки. В связи с этим интересно отметить научное предвидение И. П. Павлова, который еще в 1932 г., т. е. до внедрения кибернетики в физиологию, писал, что человек есть система, как и всякая другая в природе, подчиняющаяся неизбежным и единым для всей природы законам. Теперь, пользуясь терминологией кибернетики, действительно можно сказать, что живой организм представляет собой сложную управляемую систему, в которой постоянно происходит взаимодействие множества переменных внешней и внутренней среды. Ф. Гродинз (1966) определяет систему "как совокупность элементов, определенным образом связанных и взаимодействующих между собой". Общим для всех систем живой и неживой природы является наличие определенных входных переменных, которые преобразуются в ней в соответствии с ее функциями в выходные переменные (Милсум Дж., 1968).

Зависимость выходных переменных от входных определяется законом поведения системы. Все сказанное может быть представлено в упрощенной схеме (Гродинз Ф., 1966) (рис. А).

Действие входа иначе называют возмущением. В биологии входные переменные характеризуются понятиями: причина, стимул, раздражитель; выходные: следствие, эффект, ответ, реакция и т. д. В реакциях гомеостаза причиной или раздражителем, побуждающим систему к действию, часто (но далеко не всегда) служат возникающие в организме отклонения от определенных границ "нормы".

Любая система должна иметь аппарат связи для передачи информации от управляющего устройства к объекту управления. Передача информации осуществляется по каналу связи (К). При этом происходит преобразование входного сигнала в передаточный, что носит название кодирования. Передаче информации могут мешать "шумы", иначе говоря, "помехи", которые из-за искажения сигнала препятствуют выполнению программы, осуществляемой системой. Ниже приведена обобщенная схема связи (Шеннон).

В процессах саморегуляции решающую роль играет обратная связь, что означает влияние выходного сигнала на управляющую часть системы. Различают отрицательную (-) и положительную (+) обратную связь. Отрицательная обратная связь уменьшает влияние входного воздействия на величину выходного сигнала. Положительная обратная связь обладает противоположным свойством - она увеличивает действие входного сигнала.

В. В. Парин и Р. М. Баевский (1966) подчеркивают, что если отрицательная обратная связь способствует восстановлению исходного уровня, то положительная связь чаще уводит систему все дальше от исходного состояния. Вследствие этого не происходит надлежащего корригирования процесса, и это может послужить причиной возникновения так называемого порочного круга, хорошо известного патологам. Однако на основе этого нельзя считать, что положительные обратные связи всегда вредны, так как в принципе любые обратные связи могут быть основой саморегулирования. Все виды саморегуляции действуют по одному принципу: самоотклонение от базального уровня служит стимулом к включению механизмов, корригирующих нарушение.

На этот принцип в работе организма впервые обратил внимание П. К. Анохин еще в 1935 г., назвав этот эффект обратной афферентацией. Она служит для осуществления приспособительных реакций.

Когда под влиянием какого-либо раздражителя в организме возникают сигналы, передающие "приказ" к действию, т. е. к изменению каких-либо функций, то необходим известный порядок осуществляемых процессов. Этот порядок (например, по последовательности и интенсивности) действий получил название алгоритма. Здесь уместно привести еще одно понятие, ставшее весьма употребительным в литературе, - "черный ящик". Данный термин применяется в тех случаях, когда неизвестны внутренние механизмы изучаемой системы и когда эффективность действия и принципы работы системы исследуются путем сопоставления входных влияний и выходных результатов. Такой путь исследования "черного ящика" наиболее трудный, но в то же время и наиболее распространенный в решении различных биологических задач. В качестве примера можно указать, что по принципу "черного ящика" у И. П. Павлова шло изучение условных рефлексов, когда путем сопоставления внешних воздействий (входных данных) определялась деятельность пищеварительных желез или изучались поведенческие реакции (выходные данные). Попутно отметим, что по Ф. Гродинзу, в биологии могут решаться другие задачи:

- известны: входные данные, закон поведения системы; требуется предсказать выходную величину. Такая "прямая" задача наиболее проста;

- известны: закон поведения системы, выходная величина; нужно определить ее вход (следовательно, причину). Это одна из задач диагностики, которую часто приходится решать врачу. Разновидность этой задачи заключается в том, что известны вход, выход, общий вид закона поведения системы. Требуется установить значение числовых постоянных, определяющих параметры системы. Это пример интерпретации результатов функциональной диагностики, которые могут показать устойчивость изучаемой физиологической функции или готовность к нарушениям гомеостаза.

Имея в виду человека и его высшую нервную деятельность, И. П. Павлов писал, что эта система "единственная по высочайшему саморегулированию" и что она "сама себя поддерживающая, восстанавливающая и даже совершенствующаяся". К этой принципиальной павловской физиологической характеристике современная кибернетика должна была безоговорочна присоединиться, добавив лишь некоторые специальные для данной дисциплины определения. Так, говоря языком кибернетики, живые системы представляют собой очень сложные вероятностные системы , поведение которых может быть предсказано только с известным приближением (долей вероятности), так как оно не имеет строго детерминированного результата действия. Степень вероятности ответа нужно определять экспериментально для каждого конкретного показателя. Она может меняться при разных условиях. Вероятность ответа обозначается цифрами от 0 до 1. Если вероятность равна 1, то это означает 100% однозначный результат, если 0,8, то это свидетельствует о 80% вероятности.

Живой организм представляет собой пример ультрастабильной системы , которая осуществляет активный поиск наиболее оптимального и наиболее устойчивого состояния, что выражается в адаптации, т. е. в удержании переменных показателей организма в физиологических пределах, несмотря на изменения условий существования. Ультрастабильность биологических и технических систем объясняется многоконтурностью систем . Это означает, что один и тот же управляемый процесс может регулироваться несколькими управляющими системами благодаря наличию связей между ними или возникновению цепной реакции (см. главу II).

Современная техника позволила У. Р. Эшби создать машину, которая обладает некоторой способностью к адаптации. Прибор был назван им гомеостатом. Этим было доказано в принципе, что одна из особенностей поведения живых организмов - адаптация, считавшаяся раньше свойством только живых систем, в какой-то мере может быть создана искусственно. То же можно сказать и по поводу электронно-вычислительных машин, которые производят математические операции в тысячи раз быстрее, чем человек, в то время как прежде считалось, что умение считать является прерогативой только человека. Подобные примеры могут служить показателем того, что метод объяснения действий живых систем на основе технических моделей вполне оправдан и что многие процессы организма могут создаваться искусственно. Моделирование различных систем организма представляет собой большую проблему, на которой мы не можем останавливаться, и поэтому отсылаем читателей к специальной монографии В. И. Шумакова и соавт., вышедшей под редакцией Б. В. Петровского в 1971 г.

Данные пути открывают большие перспективы для клинической медицины. Успехи свидетельствуют о том, что грани между живой и неживой природой не так резки, как думали прежде, ибо закономерности действия, автоматической регуляции и управления систем во многом едины. Такое утверждение не может расцениваться как механический подход к физиологическим явлениям, о чем будет сказано ниже. Здесь речь идет о результатах использования современной техники и о применении математического анализа в объяснении весьма сложных биологических явлений, что, несомненно, является весьма прогрессивным. Однако при этом не следует забывать, что "целесообразная" работа машины не имеет никакой самостоятельной ценности и является лишь техническим придатком в разумной деятельности человека (Колмогоров А. Н., 1959).

Иерархия управления

В предыдущем разделе уже говорилось о живом организме как об ультрастабильной системе. Такая система позволяет не только удерживать свойства внутренней среды в известных физиологических пределах, но и проявлять спонтанную активность (свободную жизнь) и долгие годы противодействовать дезорганизующему влиянию вредных факторов внешней среды. Мало того, живой организм, проявляя пластичность, может "приспосабливаться" к изменившимся условиям. Это достигается прежде всего многоконтурностыо, придающей особую устойчивость биологической системе. Многоконтурность характеризуется не только наличием в известной мере параллельных систем управления, иначе говоря, дублированием функций, о чем будет речь ниже, но и явлениями иерархии, которую мы уже отмечали на примере нервной системы. Приведем схему иерархии управления живых организмов какого-либо вида по А.Б. Когану (1972).

Эту схему можно продолжить и говорить об управлении на молекулярном уровне, когда речь идет о молекулах как об элементах химического состава ядра и цитоплазмы; на субмолекулярном уровне, т. е. о возможности регулирующих влияний на процессы образования и передачи электронов - как об элементах состояний молекулярного состава. Уровни иерархии систем могут анализироваться в разных аспектах и масштабах. Например, в приведенной выше схеме рассмотрена проблема иерархии в плане вида. Однако можно трактовать иерархию в аспекте свойств саморегуляции и самоорганизации целостного организма потому, что состояние и свойства организма пе являются простой суммой всех его систем.

По С. Н. Брайнису и В. С. Свечинскому (1963), различают три уровня саморегуляции организма. Низший уровень определяет постоянство основных физиологических констант и обладает известной автономностью управления. Средний уровень осуществляет приспособительные реакции в связи с изменениями внутренней среды организма. Высший уровень обеспечивает по сигналам внешнего мира изменение вегетативных функций и поведения организма. Здесь физиологические системы регуляции переведены на "язык" кибернетической терминологии. К этому можно добавить, что вопросы взаимодействия высших и низких уровней регуляции в физиологии и патологии были показаны в работах К. М. Быкова и его школы при изучении роли коры головного мозга в деятельности внутренних органов.

В качестве иллюстрации построения кибернетических схем иерархической регуляции различных констант организма приведена схема регуляции сахара в крови по Г. Дришелю (1960) (Рис. В.). На ней показано, что регуляция величины содержания сахара в крови прежде всего осуществляется гомеостатическим механизмом печени, который самоуправляется в известных пределах уровнем сахара в крови независимо от гормональных влияний. Следующий этап регуляции - островковый аппарат поджелудочной железы, где еще независимо от вышестоящих сигналов гипофиза реализуют свое действие гормоны: инсулин и глюкагон, действующие в противоположном направлении. О значении контраинсулярных гормонов см. главу III .

Более высокий уровень регуляции: система гипофиз - промежуточный мозг, и наконец, возможно влияние коры головного мозга. Таким образом могут включаться различные степени регулирования в зависимости от условий и состояния организма.

Включение различных уровней во многом определяется интенсивностью возмущающего воздействия, степенью отклонения физиологических параметров, лабильностью адаптивных систем. Вопрос о реакции стресс как механизме гомеостаза и причине развития болезни будет рассмотрен в главе XVI .

Саморегуляция и сохранение гомеостаза клеточных систем

Проблема саморегуляции клеточных систем подробно изложена в специальных трудах (Уотермен Т., 1971; Режабек Б. Г., 1972). Здесь мы даем лишь общую характеристику.

При рассмотрении регуляции на любом уровне организма прежде всего необходимо учитывать, что для саморегуляции требуется наличие свободной энергии. Жизнь непрерывно поддерживается тратой энергии. Установлено, что организм с точки зрения энергетики постоянно находится в состоянии устойчивого неравновесия. Бауэр, сформулировавший этот принцип, утверждает, что "только живые системы не бывают в равновесии и исполняют за счет свободной энергии постоянно работу против равновесия, требуемого законами физики и химии при существующих внешних условиях" (цит. по Когану А. Б., 1972).

Не вдаваясь в подробности, кратко напомним, что регулируемыми источниками энергии в клетках являются система переноса электронов, цикл Кребса, гликолиз и обмен фосфорных соединений.

Процесс образования богатого энергией аденозинтрифосфата (АТФ) зависит от концентрации аденозиндифосфата (АДФ) и неорганического фосфата (Р неорг). Эта взаимозависимая саморегулирующаяся система может быть представлена в следующем виде:

АТФ АДФ + Р неорг

За счет использования аккумулированной в АТФ энергии в клетках происходит синтез белков, необходимый для клеточной регенерации и осуществления других процессов обмена. Особенностью синтеза в живых клетках в отличие от синтетических процессов химии является использование высокоспециализированных ферментных систем.

Сложный синтез белка, осуществляемый генетическим аппаратом клетки, в наиболее упрощенном виде можно представить в такой последовательности:

ДНК -----------> мРНК ----------> белок транскрипция трансляция

Схема синтеза белка приведена на рис. 1. Как показывают многочисленные исследования, генетический аппарат клетки усиливает синтез белка в тех случаях, когда повышается функциональная деятельность клетки или увеличивается изнашиваемость клеточных структур.

Большую роль в регуляции функций клетки играют мембраны, через которые могут передаваться химические сигналы и которые представляют собой сложноорганизованные липопротеидные структуры, включающие в себя ряд ферментов. Кроме того, клеточные мембраны, меняя свою проницаемость, принимают участие в регуляции электролитного состава клетки (натрия, калия, кальция, магния и других электролитов), осуществляя также функцию биологических "насосов".

Клеточные процессы находятся под регулирующим влиянием различных гормонов, которые могут усиливать или ослаблять активность тех или иных реакций. Например, анаболические гормоны увеличивают процессы синтеза, катаболические гормоны, как правило, ведут к увеличению интенсивности распада органических веществ клетки. Ниже представлена схема взаимодействия генов, ферментов и гормонов в общей регуляции клеточного гомеостаза (рис.2).

Саморегуляция вегетативных функций

Этот вопрос подробно рассмотрен в ряде работ (Чороян О. Г., 1972; Дришель Г., 1960; Гродинз Ф., 1966). Остановимся на наиболее важных положениях. Устойчивый автоматизм регуляции вегетативных функций обеспечивается тем, что физиологические системы одновременно принимают участие в выполнении нескольких функций. Например, кровообращение служит для доставки к тканям газов и питательных веществ, удаления газов и конечных продуктов обмена, доставки гормональных регуляторов. Кроме того, кровообращение участвует в регуляции дыхания, терморегуляции, обеспечении мышечной деятельности и т. д. Физиологические процессы могут дублироваться разными системами организма. Например, экскреторная функция почек в какой-то мере замещается деятельностью потовых желез, не говоря уже о взаимной компенсации парных органов. На языке кибернетики приведенные примеры характеризуют наряду с иерархией многоконтурность ультрастабильных систем путем дублирования функций. Все это создает нелинейность связей между отдельными блоками системы, что крайне затрудняет математические расчеты.

В качестве примера кибернетического анализа состояний гомеостаза, обусловленных процессом дыхания, приводим блок-схему дыхательного хемостата по Ф. Гродинзу (1966).

Термин "хемостат" применяется для обозначения постоянства химического состава внутренней среды организма. Дыхательная система служит главным образом для сохранения постоянства напряжения кислорода и углекислого газа, а также концентрации водородных ионов (pH). На этой схеме в качестве входного сигнала принята альвеолярная концентрация V a . Буквой i обозначены исходные величины нормы. "Возмущениями" (раздражителями), поступающими на вход, являются повышенное содержание углекислого газа, недостаток кислорода во вдыхаемом воздухе или сдвиги pH крови. Эта модель и предложенная в ее развитие динамическая модель Грея позволили решать такие вопросы, как потребность пилотов в кислороде на больших высотах, характер изменения вентиляции легких и напряжения углекислого газа в артериальной крови (РА со 2) в процессе регулирования дыхания. При этом автор указывает, что встретились большие трудности, так как в схеме не учтены некоторые физиологические детали, например то, что хеморецепторы расположены в разных частях организма, а не на входе управляющей системы, как показано на схеме; в схеме опущено значение механорецепторов и сигналов к дыхательным мышцам; недостаточно учтен воздух мертвого пространства.

Таким образом, управляющая система в жизни всегда более сложна, чем на кибернетических схемах, но тем не менее, по мнению автора, модель оказалась весьма полезной. Она позволила не только решить некоторые задачи, но и более четко сформулировать ряд, казалось бы, уже известных физиологии вопросов. Изучение современных проблем медицины с применением кибернетики, с использованием ее методов математического анализа развивается все более плодотворно. Однако при этом не следует забывать необходимость развития физиологии и патофизиологии, так как материалы этих дисциплин служат основой логического построения новых схем. Это необходимо еще и потому, что любая кибернетическая система абстрактна. Конкретные процессы, протекающие в жизни, всегда более сложны. Сошлемся для примера на работу П. К. Анохина о теории функциональных систем в качестве предпосылки к построению физиологической кибернетики.

П. К. Анохин понимает под функциональной системой "такое сочетание процессов и механизмов, которое, формируясь динамически в зависимости от данной ситуации (разрядка наша. - П. Г.), непременно приводит к конечному приспособительному эффекту как раз именно в данной ситуации". В данном определении нам хотелось подчеркнуть только одну задачу, которая пока входит в планы кибернетических исследований далеко не в полной мере, а именно физиологическое формирование динамической системы в зависимости от данной ситуации. Она может быть решена лишь путем афферентного синтеза сигналов, поступающих с периферии в центральную нервную систему. На основе этого предварительного синтеза дается сигнал к запуску тех или иных кибернетических систем. Иначе говоря, возникает какой-то новый функциональный аппарат регуляции именно только для данной ситуации, поэтому он определен как динамический. П. К. Анохин назвал его "акцептором действия". Таким образом, любая приспособительная реакция протекает по принципу образования функциональных систем организма, куда, по П. К. Анохину, входят афферентный синтез, акцептор действия, формирование действия и обратная афферентация о его результатах.

Значение этой схемы функциональных систем может быть показано на примере регуляции дыхательной функции организма.

В этой схеме проблема регуляции дыхания представлена значительно шире, чем в данной схеме Ф. Гродинза (см. выше). В ней отмечены возможные пути компенсации дыхательной функции. Выбор этих путей и их включение, очевидно, могут происходить по-разному в зависимости от причины, вызвавшей изменение дыхания. Например, оно может быть следствием нарушения тканевого дыхания (гистотоксическая гипоксия), изменений центральной регуляции дыхания или состава вдыхаемого воздуха (аноксическая гипоксия), возникновения различных типов циркуляторной гипоксии, недостатка гемоглобина или его инактивации и т. д. Выбор соответствующих механизмов регуляции при разных формах гипоксии был бы вообще невозможен без афферентного синтеза, без возникновения функционального аппарата - акцептора действия. Эти вопросы представляют собой пример чисто патофизиологических задач, которые решаются на различных моделях экспериментальной патологии. Проблема дыхания и физико-химического гомеостаза обсуждается в главе VI . Разумеется, включение кибернетики в анализ получаемых результатов всегда весьма полезно. Мы подчеркиваем: включение, но не самостоятельное решение различных вопросов физиологии и патологии.

Гомеостаз представляет собой одну из важнейших проблем современной медицины. Постановка этой проблемы, осуществленная в свое время Клодом Бернаром, позволила выяснить многие вопросы необычной устойчивости живых организмов. Дальнейшие работы В. Кеннона обосновали идею о том, что механизмы гомеостаза обусловлены деятельностью различных физиологических систем, среди которых, по данным ранее проведенных исследований И. П. Павлова, решающая роль принадлежит коре головного мозга. Именно большие полушария обеспечивают "тончайшее и точнейшее уравновешивание организма со средой".

В. Кеннон обоснованно возражал против статического понимания постоянства внутренней среды организма. Основное постоянство живого организма - это постоянная изменчивость совершающихся процессов в целях адаптации и сохранения единства организма. В связи с этим мы считаем ошибочным стремление некоторых исследователей трактовать сущность гомеостаза только как постоянство различных физиологических констант организма. Это выражается, например, в неоправданном применении таких терминов, как хемостат, гемостат, осмостат, плазмо-гемостат, прессостат, иммуногемостат и т. д. В этих применяемых в специальной (особенно кибернетической) литературе терминах, несомненно, заключена известная механистичность в определении сложных биологических процессов. Вряд ли уместно определять механизмы терморегуляции у животных термином "термостат". По-видимому, не всегда учитывают, что механизмы гомеостаза, т. е. динамического уравновешивания организма и внешней среды, могут вести к выработке других констант; процессы иногда протекают вопреки законам неорганической химии, вопреки законам термодинамики. Это объясняется своеобразием использования энергетических ресурсов, в основе которого лежит устойчивое неравновесное состояние материи, свойственное только живым системам. Следовательно, любые константы организма не могут находить объяснения только в обычном уравновешивании сил, свойственном статике, вне учета всех физиологических закономерностей.

Большая роль в объяснении механизмов гомеостаза и в создании различных физиологических моделей принадлежит кибернетике. Применение теорий информации и автоматического регулирования позволило использовать математический анализ в решении ряда биологических вопросов. Это открыло новые перспективы для дальнейших исследований и применения современной техники для нужд здравоохранения. Однако на основании этого не следует думать, что кибернетика закрыла дорогу чисто физиологическим исследованиям. Путь дальнейшего прогресса науки лежит в совместном решении специалистами различного профиля актуальных задач медицины. Особенно плодотворным может оказаться именно комплексное решение задач, так как различный подход позволяет выявлять и различные аспекты изучаемой проблемы.

Гомеостаз - большая проблема современной патологии, потому что явление гомеостаза означает не только сохранение постоянства или оптимальное восстановление и приспособление к условиям окружающей среды. С механизмами гомеостаза связано качественное изменение свойств организма и его реактивности. Сама болезнь по своей биологической сущности также представляет собой проблему гомеостаза, нарушения его механизмов и путей восстановления. На основе закономерностей гомеостаза разрабатываются эффективные методы гигиены и рациональной терапии. Однако решение многих вопросов этого "черного ящика" - дело будущего.

Принципы саморегуляции организма. Понятие о гомеостазе

И гомеокинезе

Способность к саморегуляции - это основное свойство живых систем Оно необходимо для создания оптимальных условий взаимодействия всех элементов, составляющих организм, обеспечения его целостности. Выделяют четыре основных принципа саморегуляции:

1. Принцип неравновесности или градиента. Биологическая сущность жизни заключается в способности живых организмов поддерживать динамическое неравновесное состояние, относительно окружающей среды. Например, температура тела теплокровных выше или ниже окружающей среды. В клетке больше катионов калия, а вне ее натрия и т.д. Поддержание необходимого уровня асимметрии относительно среды обеспечивают процессы регуляции.

2.Принцип замкнутости контура регулирования. Каждая живая система не просто отвечает на раздражение, но и оценивает соответствие ответной реакции действующему раздражению. Т.е. чем сильнее раздражение, тем больше ответная реакция и наоборот. Эта саморегуляция осуществляется за счет обратных положительных и отрицательных обратных связей в нервной и гуморальной системах регуляции. Т.е. контур регуляции замкнут в кольцо. Пример такой связи - нейрон обратной афферентации в двигательных рефлекторных дугах.

3.Принцип прогнозирования. Биологические системы способны предвидеть результаты ответных реакций на основе прошлого опыта. Пример - избегание болевых раздражений после предыдущих.

4. Принцип целостности. Для нормального функционирования живой системы требуется ее структурная целостность.

Учение о гомеостазе было разработано К. Бернаром. В 1878 г. он сформулировал гипотезу об относительном постоянстве внутренней среды живых организмов. В 1929 г. В. Кэннон показал, что способность организма к поддержанию гомеостаза является следствием систем регуляции в организме. Он же предложил термин “гомеостаз”. Постоянство внутренней среды организма (крови, лимфы, тканевой жидкости, цитоплазмы) и устойчивость физиологических функций является результатом действия гомеостатических механизмов. При нарушении гомеостаза, например клеточного, происходит перерождение или гибель клеток. Клеточный, тканевой, органный и другие формы гомеостаза регулируются и координируются гуморальной, нервной регуляцией, а также уровнем метаболизма.

Параметры гомеостаза являются динамическими и в определенных пределах изменяются под влиянием факторов внешней среды (например, рН крови, содержание дыхательных газов и глюкозы в ней и т.д.). Это связано с тем, что живые системы не просто уравновешивают внешние воздействия, а активно противодействуют им. Способность поддерживать постоянство внутренней среды при изменениях внешней, главное свойство отличающее живые организмы от неживой природы. Поэтому они весьма независимы от внешней среды. Чем выше организация живого существа, тем более оно независимо внешней среды (пример).

Саморегуляция

– это своеобразная настройка индивидом своего персонального внутреннего мира и самого себя с целью приспособления. То есть это свойство абсолютно всех биологических систем формировать, а в дальнейшем держать на конкретном, более или менее постоянном уровне биологические или физиологические параметры. При саморегуляции факторы, которые управляют, не влияют на управляемую систему извне, а появляются в ней самой. Такой процесс может иметь циклический характер.

Саморегуляция

– это своеобразная настройка индивидом своего персонального внутреннего мира и самого себя с целью приспособления. То есть это свойство абсолютно всех биологических систем формировать, а в дальнейшем держать на конкретном, более или менее постоянном уровне биологические или физиологические параметры. При саморегуляции факторы, которые управляют, не влияют на управляемую систему извне, а появляются в ней самой. Такой процесс может иметь циклический характер.

Саморегуляция – это заблаговременно понятое и организованное влияние субъекта на свою психику для трансформации ее характеристик в нужном направлении. Именно поэтому развитие саморегуляции необходимо начинать с детского возраста.

Психическая саморегуляция

Саморегуляция переводится дословно, как приводить в порядок. То есть саморегуляция – это заблаговременно осознанное и организованное влияние субъекта на собственную психику для изменения ее характеристик в нужном и ожидаемом направлении.

Саморегуляция основывается на комплексе закономерностей психического функционирования и их следствиях, которые известны как психологические эффекты. К ним относят:

- активирующее влияние мотивационной сферы, которая порождает деятельность субъекта, целенаправленную на трансформацию характеристик;

- эффект от управления непроизвольно или произвольно психическими образами, которые возникают в сознании личности;

- функциональная целостность и структурное единство всех когнитивных процессов психики, которые обеспечивают эффект влияния субъекта на свою психику;

- взаимообусловленность и единство областей сознания и сфер бессознательного в качестве объектов, посредством которых субъект осуществляет регулирующее влияние на самого себя;

- функциональную связь эмоционально-волевой области личности индивида и ее телесного опыта, мыслительных процессов.

Начало процесса саморегуляции должно иметь взаимосвязь с определением у себя конкретного противоречия, связанного с мотивационной сферой. Именно данные противоречия и будут являться своеобразной движущей силой, которая стимулирует переустройство некоторых свойств и черт своей личности. Приемы такой саморегуляции могут быть построены на следующих механизмах: рефлексии, воображении, нейролингвистического программирования и др.

Наиболее ранний опыт саморегуляции тесно взаимосвязан с телесным ощущением.

Каждый разумный человек, который хочет быть хозяином собственной жизни, должен развивать в себе саморегуляцию. То есть саморегулированием можно также назвать действия индивида для того, чтобы быть здоровым. К таким действиям можно отнести каждодневные утренние или вечерние упражнения. По результатам многочисленных исследований, которые проводились в Российской Федерации, было выявлено, что вследствие саморегуляции организм человека омолаживается.

Саморегуляция личности – это также и управление своими психоэмоциональными состояниями. Она может достигаться посредством воздействия индивида на самого себя при помощи слов — аффирмаций, мыслеобразов (визуализация), регулирования мышечного тонуса и дыхания. Психическая саморегуляция – это своеобразный способ кодирования своей собственной психики. Такая саморегуляция еще называется аутотренингом или аутогенной тренировкой. Вследствие саморегуляции возникает несколько важных эффектов, таких как: успокоение, т.е. устраняется эмоциональная напряженность; восстановление, т.е. ослабляется проявления утомления; активизация, т.е. повышается психофизиологическая реактивность.

Различают естественные способы саморегуляции, такие как сон, прием пищи, общение с животными и живой средой, горячий душ, массаж, танцы, движения и другое. Однако использовать такие средства не всегда существует возможность. Так, например, находясь на работе индивид в момент возникновения напряженной ситуации или переутомления не может лечь спать. А ведь именно своевременность саморегуляции является основополагающим фактором в психогигиене. Своевременная саморегуляция способна предотвратить скапливание остаточных явлений перенапряженных состояний, содействует восстановлению сил, способствует нормализации эмоционального фона, оказывает помощь во взятии контроля над своими эмоциями, усиливает мобилизационные ресурсы организма.

Естественные приемы саморегуляции – это одни из наиболее простых и доступных методов регуляции. К ним относят: улыбку и смех, позитивное мышление, мечтание, наблюдение за прекрасным (например, за пейзажем), рассматривание фотографий, животных, цветов, вдыхание чистого и свежего воздуха, похвалу кого-либо т. д.

Сон влияет не только на снятие общей усталости, но и помогает, как бы уменьшить влияние негативных переживаний, сделать их менее выраженными. Этим объясняется повышенная сонливость некоторого количества людей в период переживания ими стрессовых ситуаций или тяжелых жизненных моментов.

Водные процедуры прекрасно помогают снять усталость и расслабиться, также снимают раздражение и успокаивают. А контрастный душ помогает взбодриться, победить вялость, апатию и усталость. Хобби – для многих субъектов является прекрасным средством унять тревогу и напряжение, а также восстановить силы. Спорт и физические нагрузки способствуют борьбе со стрессами и усталостью, связанной с тяжелыми трудовыми буднями. Также, неплохо помогает снять накопленный стресс и усталость смена обстановки. Именно поэтому человеку так необходим продолжительный отпуск, при котором он сможет позволить себе поехать отдыхать на море, курорт, санаторий, дачу и др. Это прекрасное средство, восстанавливающее нужный запас душевных и физических сил.

Кроме вышеперечисленных естественных приемов регулирования различают еще и другие, например, управление дыханием, тонусом мышц, словесное воздействие, рисование, аутотренинг, самовнушение и множество других.

Самовнушение заключается в процессе внушения, который направлен на самого себя. Данный процесс позволяет вызвать у самого себя определенные нужные ощущения, контролировать и управлять когнитивными процессами психики, соматическими и эмоциональными реакциями. Все формулировки для самовнушения следует произносить вполголоса некоторое количество раз, при этом нужно полностью сосредоточиться на формулировках. Данный метод является базисом всевозможных способов и приемов психического саморегулирования таких как аутогенная тренировка, йога, медитация, релаксация.

При помощи аутотренинга индивид может восстановить работоспособность, улучшить настроение, повысить концентрацию внимания и т.д. в течение десяти минут без чьей-либо помощи, не дожидаясь, пока тревожное состояние, переутомление само пройдет или перерастет в нечто худшее.

Метод аутотренинга универсален, он позволяет субъектам индивидуально подобрать подходящую реакцию влияния на собственный организм, решить, когда именно необходимо ликвидировать появившиеся проблемы, которые связаны с неблагоприятными психическими или физическими состояниями.

Немецкий врач-психиатр Шульц в 1932 году предложил способ саморегуляции, который получил название аутогенная тренировка. Основой его разработки легли наблюдения за людьми, входящими в трансовые состояния. Он полагал, что базисом всех трансовых состояний являются такие факторы, как мышечное расслабление, психологический покой и чувство сонливости, самовнушение и внушение, высокоразвитое воображение. Поэтому, объединив несколько методов, Шульц создал авторскую методику.

Для индивидов, которые испытывают трудности с мышечным расслаблением, оптимально подойдет методика, разработанная Ж. Джекобсоном.

Саморегуляция поведения

В системе организации направленностей любых поведенческих действий поступок реализуется не только с позиции рефлекса, то есть от стимула к деянию, но и с позиции саморегуляции. Последовательные и итоговые результаты регулярно оцениваются при помощи многокомпонентной полярной афферентации в виде их вероятного удовлетворения начальной потребности организма. За счет чего любой итог поведенческой деятельности, который неадекватен удовлетворению начальной потребности, способен мгновенно восприниматься, оцениваться и вследствие этого происходит преобразование поведенческого деяния в направлении розыска адекватного исхода.

В случаях, когда живые организмы успешно достигли нужные им результаты, поведенческие деяния конкретной направленности прекращаются, при этом сопровождаясь личными позитивными эмоциональными ощущениями. После этого деятельностью живых организмов овладевает другая доминирующая потребность, вследствие чего поведенческое деяние идет в другом направлении. В тех же случаях, когда живые существа сталкиваются с временными преградами к достижению нужных результатов, вероятны два конечных результата. Первый – это выработка сформулированной приблизительной исследовательской реакции и преобразование тактики поведенческих проявлений. Второй заключается в переключении поведенческих актов с целью получения другого не менее значимого результата.

Система саморегуляции процессов поведения схематически может быть представлена таким образом: возникновение реакции – организм, который чувствует потребность, конец реакции – удовлетворение такой потребности, т.е. приобретение полезного адаптационного результата. Между началом и завершением реакций лежит поведение, его поэтапные результаты, которые направлены на итоговый исход и их регулярное оценивание при помощи обратной афферентации. Любое поведение всех живых существ изначально строится, основываясь на непрерывном сравнении свойств, влияющих на них наружных раздражителей с параметрами конечного адаптационного результата, при регулярном оценивании результатов, которые были получены с позиции удовлетворения начальной потребности.

Методы саморегуляции

Человек – это достаточно сложная система, которая для достижения более значительного уровня активности может использовать различные виды саморегуляции. Ее методы подразделяются в зависимости от периода их проведения на методы направленные на мобилизацию прямо перед стадией активности или на протяжении ее, методы, которые устремлены на полноценное восстановление сил во время отдыха (например, медитация, аутотренинг, музыкотерапия и другие).

В каждодневной жизни индивида методы, устремленные на восстановление, играют особую роль. Своевременный и полноценный ночной сон считается лучшим способом достижения восстановления сил. Сон обеспечивает индивиду высокую активность функционального состояния. Но вследствие постоянного влияния стрессовых факторов, переутомления и перегрузок, хронических напряжений, сон человека может нарушаться. Поэтому для саморегуляции могут понадобиться другие методы, которые направлены на получение индивидом полноценного отдыха.

В зависимости от сферы, в которой обычно происходит саморегуляция личности, методы бывают корректирующие, мотивационные и эмоционально-волевые. К эмоционально-волевым относят следующие приемы саморегуляции: самовнушение, самоисповедь, самоприказ и другие.

Самоисповедь заключается в полном внутреннем отчете перед своей личностью о реальной персональной роли в разных жизненных ситуациях. Данный прием представляет собой откровенное повествование о превратностях судьбы и сложностях жизни, об ошибках, неправильных шагах, сделанных ранее, то есть о самом сокровенном, о глубоко личных волнениях. Благодаря этому приему индивид освобождается от противоречий и снижается уровень напряженности психики.

Самоубеждение заключается в коммуникативном процессе сознательного, критического и аналитического воздействия на персональные личностные установки, основу . Более действенным данный прием станет только тогда, когда начнет опираться на жесткую логику и холодный интеллект, на объективный и разумный подход к преградам, противоречиям, проблемам в процессах жизнедеятельности.

Самоприказ представляет собой осуществление решительных поступков в обстоятельствах четкости поставленной цели и ограниченности во времени для обдумывания. Вырабатывается в процессе проведение тренировок для преодоления себя, в тех случаях, когда нужное действие берет свое начало сразу же после отдачи такого приказа. И, как следствие, постепенно формируется рефлекторная связь, которая объединяет внутреннюю речь и действие.

Самовнушение – это осуществление психорегуляторной функции, которая действует на уровне рассудка, стереотипном уровне, выставляющем требование воздействия творческих усилий для анализа и разрешения трудных ситуаций. Наиболее действенными являются словесные и мысленные самовнушения в том случае, если они характеризуются простотой, краткостью, позитивностью, оптимистичностью.

Самоподкрепление заключается в контролирующих реакциях саморегуляции личностной жизнедеятельности. Итог деятельности и сама деятельность оценивается с позиции персонального личностного стандарта, то есть контролируются. Стандарт – это своеобразный эталон, устанавливаемый индивидом.

В мотивационной сфере выделяют два метода саморегуляции: опосредованный и непосредственный. Опосредованный метод основывается на итоге влияния на центральную нервную систему в общем или на некоторые конкретные образования посредством факторов непосредственного воздействия, например, медитация. Непосредственные методы представляют собой прямой и осознанный пересмотр личностью своей мотивационной системы, корректировку тех установок и побуждений, которые не устраивают ее по каким-то причинам. К такому методу относят аутотренинг, самогипноз и др.

К методу корректировки причисляют: самоорганизацию, самоутверждение, самоактуализацию, самодетерминацию.

Показателем зрелости личности является самоорганизация. Существуют характерные признаки процесса становления самоорганизации: деятельное делание себя личностью, соотношение жизненных предпочтений персональным особенностям личности, склонность к самопознанию, определению своих слабых и сильных черт, ответственное отношение к деятельности, труду, своим словам и поступкам, к окружающему социуму.

Самоутверждение имеет взаимосвязь с потребностями индивида в самораскрытии, в проявлении собственной личности и самовыражении. То есть самоутверждение – это устремление субъекта к приобретению и поддержанию конкретного социального статуса, чаще выступающее в качестве доминирующей потребности. Такое стремление может выражаться в настоящих достижениях в тех или иных сферах жизнедеятельности и в отстаивании перед другими собственной значимости посредством словесных высказываний.

Самодетерминация заключается в способности индивида самостоятельно избирать направленности саморазвития.

Самоактуализация заключается в устремлении индивида к вероятно более полноценному выявлению и формированию персональных личностных потенциалов. Также самоактуализация является непрерывным осуществлением возможных потенциалов, талантов, способностей в качестве свершения своей жизненной цели или призвания судьбы.

Существует также метод идеомоторной тренировки. Она основана на том, что каждому мысленному движению сопутствуют микро движения мышц. Поэтому существует возможность усовершенствования действий без их выполнения в реальности. Суть ее заключается в осмысленном проигрывании будущей деятельности. Однако наряду со всеми преимуществами данного метода, такими как экономия временных и денежных ресурсов, сил, существует ряд сложностей. Выполнение этой методики требует серьезности в отношении, сосредоточенности и концентрированности, мобилизации воображения. Существуют определенные принципы проведения тренировки индивидами. Во-первых они должны воссоздать как можно более точный образ движений, которые собираются отрабатывать. Во-вторых – мыслеобраз действий должен быть непременно связан с их мышечно-суставными чувствами, только в этом случае это будет настоящим идеомоторным представлением.

Каждый индивид должен выбирать и подбирать методы саморегуляции индивидуально, в соответствии со своими личностными предпочтениями и те, которые способны помочь ему успешно регулировать свою психику.

Саморегуляция состояний

Вопрос о саморегуляции состояний начинает вставать тогда, когда состояния оказывают значительное воздействие на эффективность производимой деятельности, межличностного общения, психическое и физиологическое здоровье. При этом под саморегуляцией понимается не только ликвидация негативных состояний, но и вызов позитивных.

Так устроен человеческий организм, что при возникновении напряженности или тревожности у него изменяется мимика, увеличивается тонус мускулатуры скелета, темп речи, возникает суетливость, которая приводит к ошибкам, учащается пульс, изменяется дыхание, цвет лица. Если индивид переключит свое внимание с причин гнева или печали на их наружные проявления, такие как слезы, выражения лица и т.д., то эмоциональное напряжение спадет. Из этого следует сделать вывод, что эмоциональное и физическое состояние субъектов тесно взаимосвязано, поэтому они могут влиять друг на друга.

Способы саморегуляции состояний могут быть связаны с дыханием, с мускулатурой и пр.

Самым простым, однако, довольно эффективным способом эмоциональной регуляции является расслабление мимических мышц. Чтобы научиться управлению собственными эмоциями для начала следует овладеть расслаблением мышц лица и произвольным контролем их состояния. Контроль будет более эффективным при раннем его включении с момента появления эмоций. Например, при гневе могут автоматически сжиматься зубы и меняться выражение лица, но если попытаться контролировать проявления, задавая при этом себе вопросы такого типа «как смотрится мое лицо?», мышцы лица начнут расслабляться. Любому индивиду очень важно научиться навыкам расслабления мимических мышц, чтобы использовать их в служебных или других ситуациях.

Еще одним резервом для стабилизации эмоциональных состояний служит дыхание. Как бы странно это не звучало, однако далеко не каждый умеет правильно дышать. Вследствие неправильного дыхания может проявляться повышенная утомляемость. В зависимости от того, в каком состоянии находится индивид на данный момент, меняется и его дыхание. Так, например, в процессе сна у человека ровное дыхание, у разгневанного индивида дыхание учащается. Из этого следует, что расстройства дыхания имеют зависимость от внутреннего настроя человека, а значит с помощью контроля над дыханием можно влиять на эмоциональное состояние. Основным смыслом дыхательных упражнений является сознательный контроль над глубиной, частотой и ритмом дыхания.

Визуализация и воображение также являются эффективными средствами саморегуляции. Визуализация заключается в создании внутренних мыслеобразов в сознании субъекта, то есть своеобразная активизация воображения посредством зрительных, слуховых, вкусовых, осязательных и обонятельных ощущений и их комбинаций. Данный прием помогает индивиду активизировать память, воссоздать именно те ощущения, которые он испытывал ранее. При воспроизведении в сознании определенных образов мира, можно довольно быстро отвлечься от тревожной ситуации и восстановить эмоциональную стабильность.

Эмоциональная саморегуляция

Эмоциональная саморегуляция подразделяется на несколько уровней: бессознательный, сознательный волевой и сознательный смысловой. Система саморегуляции представлена данными уровнями, которые являют собой этапы становления механизмов регуляции в процессе онтогенеза. Превалирование одного уровня над другим рассматривается как параметр генеза интегративно-эмоциональных функций сознания субъекта.

Определенные механизмы психологической защиты обеспечивают бессознательный уровень. Данные механизмы работают на подсознательном уровне и имеют направленность на ограждение сознания от травмирующих факторов, неприятных переживаний, которые взаимосвязаны с внутренними или внешними конфликтными ситуациями, состояниями тревожности и дискомфорта. Т.е. это определенная форма переработки травмирующих факторов, своеобразная система стабилизации индивида, которая проявляется в ликвидации или минимизации негативных эмоций. К таким механизмам можно отнести: отрицание и вытеснение, сублимацию и рационализацию, обесценивание и др.

Сознательно-волевой уровень эмоциональный саморегуляции направлен на приобретение комфортного состояния психики при помощи усилий воли. К этому уровню можно также отнести и волевой контроль наружных проявлений эмоций. Большинство методик саморегуляции, существующих сегодня, имеют отношение именно к данному уровню (например, аутотренинг, мышечная релаксация по Джекобсону, дыхательные упражнения, труд, катарсис и др.).

На уровне сознательной регуляции осознанная воля устремлена не на решение конфликта потребностей и мотиваций, которые лежат в основе дискомфорта, а на изменение его объективных и индивидуальных проявлений. То есть в результате действий не будут устранены причины такого эмоционального дискомфорта. Следовательно, механизмы данного уровня по сути своей являются симптоматическими. Данная особенность будет общей и для сознательной и для бессознательной регуляции. Отличие между ними заключается лишь в уровне, на котором происходит процесс: сознательном или подсознательном. Однако четкого жесткого рубежа между ними не существует. Это связано с тем, что волевые действия по регуляции вначале могут осуществляться с участием сознания, а затем, постепенно становясь автоматическими, могут переходить и на подсознательный уровень.

Сознательно-смысловой (ценностный) уровень эмоциональной саморегуляции является качественно новым способом разрешения проблем, связанных с эмоциональным дискомфортом. Данный уровень регуляции имеет цель устранить глубинные причины возникновения такого дискомфорта, разрешить внутренние конфликты потребностей и мотиваций. Эта цель достигается посредством понимания и переосмысления индивидуальных ценностей и потребностей, приобретением новых смыслов жизни. Наивысшим проявлением смысловой регуляции является саморегулирование на уровне смыслов и потребностей бытия.

Для реализации эмоционального саморегулирования на сознательно-смысловом уровне следует научиться четко мыслить, различать и обрисовывать при помощи слов тончайшие оттенки индивидуальных переживаний, постигать персональные потребности, которые лежат в основе эмоций и чувств, отыскивать смысл в любых переживаниях, даже в неприятных, и сложных жизненных обстоятельствах.

Саморегуляция деятельности

В современном воспитании и обучения развитие саморегуляции личности является одной из самых сложных задач. Саморегуляция, которая реализуется индивидом в процессах деятельности и направлена на приведение потенциалов субъекта согласно требованием такой деятельности, носит название саморегуляция деятельности.

Функциональными частями, которые осуществляют полноценный процесс саморегулирования деятельности, являются следующие звенья.

Целеполагание или принятая индивидом направленность деятельности заключается в выполнении общей системообразующей функции. В этом звене вся процедура саморегулирования образуется с целью достижения поставленной цели именно в том виде, в котором она осознается субъектом.

Следующим звеном является индивидуальная модель значимых обстоятельств. Данная модель отображает комплекс определенных внутренних и внешних обстоятельств активности, учитывать которые сам индивид считает важным для успешного выполнения деятельности. Она несет в себе функцию своеобразного источника сведений, на основании которых субъект может осуществлять программирование персональных исполнительских поступков и действий. Она также включает в себя и сведения о динамике обстоятельств в процессах деятельности.

Субъект реализует регуляторный аспект построения, сотворения определенной программы исполнительских деяний для осуществления такого звена саморегуляции, как программа исполнительских деяний. Данная программа – это информационное образование, которое определяет характер, порядок, методы и другие характеристики деяний, устремленных на достижение поставленной цели в конкретных условиях, выделенных самим индивидом, как значимые, как основание для программы действий, которая принимается.

Система персональных параметров достижения цели является функциональным специфическим звеном для регуляции психики. Данная система несет в себе функции уточнения и конкретизации начальных форм и содержания цели. Формулировка цели в общем виде часто бывает недостаточна для точного, направленного регулирования. Поэтому индивид стремится преодолеть начальную информационную расплывчатость цели, при этом формулируя параметры оценивания результатов, которые соответствуют его индивидуальному пониманию поставленной цели.

Следующее регуляторное звено – это контроль и оценивание реальных итогов. Оно несет функцию оценивание текущих и окончательных результатов касательно системы принятых индивидом параметров успешности. Данное звено снабжает сведениями об уровне соответствия или несоответствия между запрограммированной направленностью деятельности, ее промежуточными и итоговыми результатами и их настоящим (реальным) ходом достижения.

Последнее звено в саморегуляции деятельности – это решение о коррекционных действиях в системе регулирования.

Психологическая саморегуляция

Сегодня в психологических практиках и науке такое понятие, как саморегуляция применяется достаточно широко. Но в силу сложности самого понятия саморегуляция и вследствие того, что понятие саморегулирования применяется в абсолютно разных областях науки, на данный момент существует несколько вариаций трактовок. Чаще под саморегулированием понимается процедура, которая обеспечивает стабильность и устойчивость системы, равновесие и трансформация, характеризующаяся целенаправленностью изменений личностью различных механизмов психофизиологических функций, которые имеют отношение к образованию особенных средств контроля над деятельностью.

Выделяют такие основные значения, которые вкладываются в понятие саморегуляции.

Психологическая саморегуляция есть одна из важнейших функций сознания индивида, которую психологи выделяют наравне с отражением. Ведь именно взаимосвязь данных функций обеспечивает интеграцию процессов психики, единство психики и всех явлений психики.

Саморегуляция – это особенное психическое явление, которое оптимизирует состояние субъекта, и подразумевает наличие определенных методов, приемов, способов и техник. Более широко может пониматься саморегулирование в тех случаях, когда данный процесс объединяет в себе не только привидение своего состояния в нужному уровню, но и все отдельные процессы управления на уровне личности, ее смыслов, ориентиров, целей, на уровне управления когнитивными процессами, поведением, поступками, деятельностью, коммуникациями.

Саморегулирование проявляется во всех психических явлениях, которые присущи индивиду. Психологическая саморегуляция включает в себя регуляцию отдельных процессов психики, таких как восприятие, ощущение, мышление и др., регуляцию индивидуального состояния или навыки в управлении собой, которые стали свойством субъекта, особенностями его характера вследствие самовоспитания и воспитания, регуляцию социального поведения индивида.

Психологическая саморегуляция – это целеустремленная трансформация работы разных психофизиологических функций, для реализации которой необходимо развитие определенных способов контроля над деятельностью.

Несостоятельность в регулировании собственных эмоциональных состояний, неумение справляться с аффективными настроениями и стрессами является преградой для успешной профессиональной деятельности, способствует расстройствам межличностных отношений в коллективах и семье, препятствует достижению принятых целей и реализации намерений, ведет к расстройству здоровья индивида.

Поэтому постоянно разрабатываются специфические приемы и способы, помогающие справиться с сильными эмоциями и предотвратить их превращение в аффекты. Первое, что рекомендуется – это своевременно выявить и осознать неугодную эмоцию, провести анализ ее истоков, избавиться от зажима в мышцах и попытаться расслабиться, при этом нужно ритмично и глубоко дышать, привлечь ранее припасенный образ приятного и позитивного события своей жизни, постараться посмотреть на себя как бы со стороны. С помощью выдержки, специальных тренировок, самоконтроля, культуры межличностных взаимоотношений можно не допустить образование аффекта.

Основной целью психологической саморегуляции является образование определенных психических состояний, которые способствуют наиболее лучшему применению психологических и физиологических способностей личности. Под такой регуляцией понимается целеустремленная трансформация отдельных функций психики и нервно-психических настроений в целом, которая достигается посредством специально созданной активности психики. Данный процесс проистекает за счет специфических мозговых перестроек, вследствие чего образуется деятельность организма, направляющая концентрировано и более рационально весь потенциал организма на разрешение возникших задач.

Приемы прямого воздействия на состояние организма можно образно разделить на две основные группы: внешние и внутренние.

К первой группе нормализации функциональных состояний относят рефлексологический метод. Он происходит посредством воздействия на биологически активные и рефлексогенные точки, организацию грамотного рациона питания, фармакологию, функциональную музыку и светомузыкальные влияния, мощнейшим методом активного влияния служит воздействием одного индивида на другого через приказ, гипноз, убеждение, внушение и др.

Рефлексологический метод, кроме применения в медицине, также широко используется для превентивных мер при пограничных состояниях, для увеличения трудоспособности, экстренной мобилизации резервов организма.

Оптимизация рациона питания немаловажна в процессах нормализации функциональных состояний. Так, например, нехватка в организме необходимых полезных минералов, витаминов и других веществ обязательно ведет к понижению сопротивляемости. Вследствие чего появляется быстрая утомляемость, возникают стрессовые реакции и др. Поэтому сбалансированное питание и включение в него обязательных продуктов является одним из актуальных превентивных методов неблагоприятных состояний.

Одним из наиболее давних и распространенных методов воздействия на личностное состояние является фармакотерапия. Однако в качестве превентивных мер должны использоваться только максимально естественные препараты.

Не менее широкое применение получило сочетание функциональной музыки с цветовыми и световыми воздействиями. Также интересным считается метод библиотерапии — лечебное чтение, предложенное Бехтеревым. Реализуется данный метод путем прослушивания некоторых фрагментов их художественных произведений, например, стихов.

Механизмы саморегуляции

Практически во всех способах саморегулирования применяются два главных психофизиологических механизма: понижение уровня бодрствования мозга до определенной степени и максимальная концентрация внимания на разрешаемой задаче.

Бодрствование бывает активным и пассивным. Активное бодрствование проявляется в случаях, когда индивид читает книгу или смотрит фильм. Пассивное бодрствование проявляется в случаях, когда субъект ложится, закрывает глаза, расслабляет все мышцы, старается не думать специально ни о чем. Данное состояние является первым этапом на пути к засыпанию. Следующим этапом – более низким уровнем бодрствования, будет дремота, т.е. поверхностная сонливость. Далее, субъект как бы по ступенькам спускается в темное помещение и засыпает, окунается в глубокий сон.

По итогам проводимых исследований было выявлено, что мозг человека, который находится в состояниях дремоты и пассивного бодрствования, приобретает одно довольно важное свойство – он становится максимально восприимчивым к словам, к взаимосвязанными с ними мысленными образами и представлениями.

Отсюда следует, что для того, чтобы слова, характеризующиеся целенаправленностью, и соответственные им мыслеобразы и представления выказывали ярко очерченное влияние на индивидов, их следует пропускать через мозг, который находится на сниженной стадии бодрствования – в состоянии, которое напоминает дремоту. Это является основной сутью первого механизма, который применяется в методах психического саморегулирования.