Ящур у животных. Ящурная инфекция у человека

Ящур , или эпидемический стоматит (aphtae epizooticae) , - острое вирусное инфекционное заболевание, передающееся человеку от больных животных.

- Инфекционные заболевания

Слизистая оболочка рта почти всегда вовлекается в патологический процесс как при острых, так и при хронических инфекционных заболеваниях (скарлатина, корь, сифилис, туберкулез, ВИЧинфекция и др.). Это выражается в типичных проявлениях, знание которых в значительной степени облегчает диагностику инфекционных заболеваний.

Характер и степень тяжести поражения слизистой оболочки рта при инфекционных заболеваниях зависят от вирулентности возбудителя и состояния макроорганизма. Имеется в виду в первую очередь состояние иммунной, эндокринной систем, фактор наследственности и др. Особое значение имеет состояние защитных сил организма в патогенезе заболеваний, вызванных представителями резидентной (постоянной) микрофлоры полости рта.

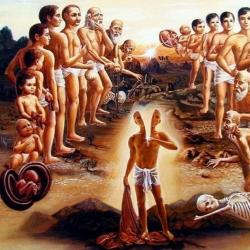

Видовой состав микрофлоры полости рта человека чрезвычайно многообразен. По данным разных авторов, количество видов бактерий, включая анаэробные, колеблется от 100 до 160. Резидентная микрофлора полости рта образует сложную и стабильную систему, выполняющую роль барьера для чужеродной патогенной микрофлоры. В здоровом организме видовое и количественное представительство микрофлоры практически постоянно на протяжении почти всей жизнедеятельности. Отмечается некоторая ее вариабельность, обусловленная возрастом человека, временем года, суток, перенесенными заболеваниями и др. Главным фактором, поддерживающим видовое и количественное постоянство микрофлоры полости рта, является слюна со всеми ее многообразными свойствами (рН, вязкость, буферные свойства, ферментные системы, ионный потенциал и т.д.).

На состав и количество микрофлоры в полости рта огромное влияние оказывают соматические заболевания, регулярный прием лекарственных препаратов (особенно антибиотиков и кортикостероидов), состояние иммунной системы, экологические факторы, вторичная адентия и пользование съемными протезами. Все эти факторы могут вызвать нарушение микробиоценоза в полости рта. Нарушение баланса в микробных ассоциациях приводит к повышению вирулентности отдельных представителей резидентной микрофлоры, которые становятся источником эндогенной инфекции, вызывающей острые и хронические воспалительные процессы. Возникновение аутоинфекции возможно при резком ослаблении защитных функций слизистой оболочки рта в результате различных дистрофических процессов, инфекционных заболеваний, острой или хронической травмы (механической, термической, химической). Заболевания слизистой оболочки рта, вызванные представителями резидентной микрофлоры полости рта, принято называть эндогенными инфекционными заболеваниями, или аутоинфекциями. К ним относятся кандидоз, фузоспирохетоз, гнойничковые и другие бактериальные инфекции.

При острых инфекционных заболеваниях слизистая оболочка рта почти всегда вовлекается в патологический процесс. Могут возникнуть либо обостриться вирусные, грибковые или бактериальные заболевания, поражающие слизистую оболочку рта (острый или обострение хронического герпетического стоматита, кандидоз, Язвенно-некротический стоматит Венсана и др.), лечением которых занимается врачстоматолог. Поражение слизистой оболочки рта при хронических инфекционных заболеваниях (сифилис, туберкулез, лепра, СПИД и др.) диагностирует врачстоматолог, а лечение проводят врачи других специальностей (венерологи, фтизиатры, инфекционисты).

Инфекционные заболевания слизистой оболочки рта различаются по этиологии, клиническим проявлениям и морфологическим характеристикам. Эти различия обусловлены главным образом спецификой микроорганизма, вызвавшего заболевание.

Каждое заболевание вызывается конкретным микроорганизмом или их группой.

Вирусные заболевания

Вирусные заболевания занимают по распространенности значительное место в группе заболеваний слизистой оболочки. В полости рта взрослого человека присутствует несколько видов вирусов. Чаще всего они находятся в организме скрыто. При снижении сопротивляемости организма вирусы активно размножаются и вызывают заболевание. В полости рта у здоровых людей могут находиться вирус простого герпеса, вирус цитомегалии, аденовирусы, некоторые энтеровирусы, реовирусы и некоторые другие (бессимптомное вирусоносительство).

Патогенез (что происходит?) во время Ящура:

Протекает циклически с появлением пузырьков и эрозий на слизистой оболочке рта, коже между пальцами и у ногтей.

Вирус ящура поражает домашних и диких парнокопытных животных (коров, коз, овец, оленей, свиней и др.) и выделяется во внешнюю среду больными животными со слюной, молоком, мочой, пометом. Вирус ящура высокоустойчив во внешней среде.

Восприимчивость человека к нему невелика. Заражение обычно происходит алиментарным путем при употреблении сырых молочных продуктов, а также мяса, прошедшего недостаточную кулинарную обработку. Кипячение и пастеризация молока убивают вирус. Заболевание может иметь профессиональный характер: ветеринарные работники могут заразиться контактным путем во время ухода за больными животными. Вирус проникает через поврежденную кожу и слизистую оболочку рта, носа, глаз. Кроме того, известны случаи воздушнокапельного заражения.

Симптомы Ящура:

Различают три клинические разновидности течения ящура: с поражением кожи, слизистой оболочки рта и сочетайте кожнослизистое поражение.

После инкубационного периода, который продолжается 2-10 дней, заболевание начинается остро с озноба, слабости, высокой температуры тела (38-39 °С), болей в мышцах, пояснице, снижения аппетита. Через 1-2 дня у больных возникают светобоязнь, сухость и жжение в полости рта, гиперемия, отечность слизистой оболочки. На губах, языке, твердом и мягком небе, щеках на фоне резко гиперемированной слизистой оболочки появляются высыпания везикул (2-4 мм в диаметре) - от единичных до нескольких сотен. Содержимое везикул прозрачное, затем оно становится мутноватожелтым. Через 1-2 сут пузырьки вскрываются, образуя болезненные яркокрасные эрозии с полициклическими очертаниями; на губах эрозии покрываются корками. После вскрытия пузырьков температура тела, как правило, снижается, однако самочувствие больных ухудшается. Появляется обильное слюноотделение (до 4-5 л в сутки), затрудняется глотание даже жидкой пищи, язык увеличивается, речь становится невнятной. Везикулы могут появляться также на слизистой оболочке носа, конъюнктивах, половых органах. Регионарные лимфатические узлы увеличиваются, становятся болезненными. Кроме слизистых оболочек, у большинства больных поражается и кожа. Для ящура характерна локализация пузырьковых высыпаний в межпальцевых складках и концевых фалангах пальцев рук и ног, что сопровождается жжением, зудом в области кистей и стоп.

Через 3-5 дней эрозии на слизистой оболочке рта эпителизируются, не оставляя после себя рубцов, после чего нормализуется общее состояние и наступает период реконвалесценции, продолжающийся 10-15 дней. При тяжелом течении ящура возможны рецидивы высыпаний на слизистой оболочке рта, а на коже груди, шеи, спины - пятнистопапулезная сыпь.

Наряду с тяжелым течением встречаются также стертые формы ящура, характеризующиеся общим недомоганием, единичными везикулами в полости рта и на коже.

Диагностика Ящура:

Ящур следует дифференцировать от:

острого герпетического стоматита;

ветряной оспы (пузырьки располагаются в основном на туловище и волосистой части головы);

лекарственной аллергии;

многоформной экссудативной эритемы.

Диагноз ставят на основании характерных клинических симптомов ящура (общеинфекционные симптомы в сочетании с везикулярным стоматитом и кожными поражениями в области дистальных фаланг) с учетом эпидемиологического анамнеза (контакт с больными животными, употребление сырого молока), эпизоотологической обстановки и результатов лабораторных исследований. Из лабораторных методов диагностики чаще применяют биологическую пробу, серологические реакции.

Лечение Ящура:

Обязательны изоляция и госпитализация больных не менее чем на 14 дней от начала заболевания. Большое значение имеет тщательный уход за больными, рекомендуется жидкая пища 5-6 раз в день. Местное лечение такое же, как и при остром герпетическом стоматите.

- Прогноз

Благоприятный. Полное выздоровление и восстановление трудоспособности происходит к концу 2-й недели.

Профилактика Ящура:

Основой профилактики заражения людей ящуром является борьба с ящуром животных, которую проводит санитарноветеринарная служба. Персонал, соприкасающийся с больными животными, должен работать в спецодежде. Для предупреждения заражения через продукты питания молоко необходимо кипятить в течение 5 мин или пастеризовать в течение 30 мин при температуре 85 °С. Мясо должно подвергаться тщательной термической обработке.

К каким докторам следует обращаться если у Вас Ящур:

- Инфекционист

- Дераматолог

Вас что-то беспокоит? Вы хотите узнать более детальную информацию о Ящура, ее причинах, симптомах, методах лечения и профилактики, ходе течения болезни и соблюдении диеты после нее? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Euro lab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, изучат внешние признаки и помогут определить болезнь по симптомам, проконсультируют Вас и окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом . Клиника Euro lab открыта для Вас круглосуточно.

Как обратиться в клинику:

Телефон нашей клиники в Киеве: (+38 044) 206-20-00 (многоканальный). Секретарь клиники подберет Вам удобный день и час визита к врачу. Наши координаты и схема проезда указаны . Посмотрите детальнее о всех услугах клиники на ее .

(+38 044) 206-20-00

Если Вами ранее были выполнены какие-либо исследования, обязательно возьмите их результаты на консультацию к врачу. Если исследования выполнены не были, мы сделаем все необходимое в нашей клинике или у наших коллег в других клиниках.

У Вас? Необходимо очень тщательно подходить к состоянию Вашего здоровья в целом. Люди уделяют недостаточно внимания симптомам заболеваний и не осознают, что эти болезни могут быть жизненно опасными. Есть много болезней, которые по началу никак не проявляют себя в нашем организме, но в итоге оказывается, что, к сожалению, их уже лечить слишком поздно. Каждое заболевание имеет свои определенные признаки, характерные внешние проявления – так называемые симптомы болезни . Определение симптомов – первый шаг в диагностике заболеваний в целом. Для этого просто необходимо по несколько раз в год проходить обследование у врача , чтобы не только предотвратить страшную болезнь, но и поддерживать здоровый дух в теле и организме в целом.

Если Вы хотите задать вопрос врачу – воспользуйтесь разделом онлайн консультации , возможно Вы найдете там ответы на свои вопросы и прочитаете советы по уходу за собой . Если Вас интересуют отзывы о клиниках и врачах – попробуйте найти нужную Вам информацию в разделе . Также зарегистрируйтесь на медицинском портале Euro lab , чтобы быть постоянно в курсе последних новостей и обновлений информации на сайте, которые будут автоматически высылаться Вам на почту.

Другие заболевания из группы Болезни зубов и полости рта:

| Абразивный преканцерозный хейлит Манганотти |

| Абсцесс в области лица |

| Аденофлегмона |

| Адентия частичная или полная |

| Актинический и метеорологический хейлиты |

| Актиномикоз челюстно-лицевой области |

| Аллергические заболевания полости рта |

| Аллергические стоматиты |

| Альвеолит |

| Анафилактический шок |

| Ангионевротический отек Квинке |

| Аномалии развития, прорезывания зубов, изменение их цвета |

| Аномалии размеров и формы зубов (макродентия и микродентия) |

| Артроз височно-нижнечелюстного сустава |

| Атопический хейлит |

| Болезнь Бехчета полости рта |

| Болезнь Боуэна |

| Бородавчатый предрак |

| ВИЧ-инфекция в полости рта |

| Влияние острых распираторных вирусных инфекций на полость рта |

| Воспаление пульпы зуба |

| Воспалительный инфильтрат |

| Вывихи нижней челюсти |

| Гальваноз |

| Гематогенный остеомиелит |

| Герпетиформный дерматит Дюринга |

| Герпетическая ангина |

| Гингивит |

| Гинеродонтия (Скученность. Персистентные молочные зубы) |

| Гиперестезия зубов |

| Гиперпластический остеомиелит |

| Гиповитаминозы полости рта |

| Гипоплазия |

| Гландулярный хейлит |

| Глубокое резцовое перекрытие, глубокий прикус, глубокий травмирующий прикус |

| Десквамативный глоссит |

| Дефекты верхней челюсти и неба |

| Дефекты и деформации губ и подбородочного отдела |

| Дефекты лица |

| Дефекты нижней челюсти |

| Диастема |

| Дистальный прикус (верхняя макрогнатия, прогнатия) |

| Заболевание пародонта |

| Заболевания твердых тканей зубов |

| Злокачественные опухоли вехней челюсти |

| Злокачественные опухоли нижней челюсти |

| Злокачественные опухоли слизистой оболочки и органов полости рта |

| Зубной налет |

| Зубные отложения |

| Изменения слизистой оболочки рта при диффузных болезнях соединительной ткани |

| Изменения слизистой оболочки рта при заболеваниях желудочнокишечного тракта |

| Изменения слизистой оболочки рта при заболеваниях кроветворной системы |

| Изменения слизистой оболочки рта при заболеваниях нервной системы |

| Изменения слизистой оболочки рта при сердечно-сосудистых заболеваниях |

| Изменения слизистой оболочки рта при эндокринных заболеваниях |

| Калькулезный сиалоаденит (слюннокаменная болезнь) |

| Кандидоз |

| Кандидоз полости рта |

| Кариес зубов |

| Кератоакантома губы и слизистой рта |

| Кислотный некроз зубов |

| Клиновидный дефект (истирание) |

| Кожный рог губы |

| Компьютерный некроз |

| Контактный аллергический хейлит |

| Красная волчанка |

| Красный плоский лишай |

| Лекарственная аллергия |

| Макрохейлит |

| Медикаментозные и токсические нарушения развития твердых тканей зуба |

| Мезиальный прикус (истинная и ложная прогения, прогеническое соотношение передних зубов) |

| Многоформная экссудативная эритема полости рта |

| Нарушение вкуса (dysgeusia) |

| Нарушение саливации (слюноотделение) |

| Некроз твердых тканей зубов |

| Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губ |

| Одонтогенный гайморит у детей |

| Опоясывающий герпес |

| Опухоли слюнных желез |

| Острый периостит |

| Острый гнойный (абсцедирующий) лимфаденит |

| Острый неспецифический сиалоаденит |

| Острый остемиелит |

| Острый остит |

| Острый серозный лимфаденит |

Ящур — опасная остро протекающая высококонтагиозная вирусная болезнь многих видов животных, характеризующаяся лихорадкой, слюнотечением, афтозно-эрозийными поражениями слизистой оболочки языка и ротовой полости, кожи носового зеркальца, конечностей, молочных желез, миокардитом и миозитом при высокой смертности молодняка первых дней жизни. Ящуром от животных может заразиться и человек.

Историческая справка. Впервые ящур описал и указал на его заразительность в Италии в 1546г. Д.Фракасторо. В 17 и 18 вв. ящур, который часто протекал злокачественно и его часто смешивали с чумой крупного рога того скота, был установлен во многих странах Европы. В России ящур известен с первой половины 19 века. В 1897 г. Леффлер и Фрош открыли возбудителя болезни — фильтрующий вирус.

В настоящее время ящур встречается во многих странах Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Последняя вспышка ящура в России была зафиксирована в 2005году в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях в результате заноса его через территорию Монголии из Китая, где была эпизоотия ящура типа Азия-1.

Экономический ущерб от ящура складывается из потерь в результате падежа главным образом молодняка (телят, поросят, ягнят), снижения на 50-75% молочной продуктивности коров, уменьшения живого веса больных животных и абортов. Особенно громадные потери несет проведение карантинных мероприятий. Так, ящур типа О на Тайване в 1997году, где было более 6 тысяч ящурных очагов и было уничтожено свыше 4млн. свиней, принес общий экономический ущерб около 10 млрд. долларов США. В Великобритании аналогичная эпизоотия ящура в 2001году, когда было зарегистрировано 2030 очагов ящура и уничтожено свыше 4млн голов животных, ущерб составил около 12 млрд. долларов. В России в 2005 году из-за ящурных очагов типа Азия-1 в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях прямой экономический ущерб составил более 45 млн. рублей.

Возбудитель болезни вирус относится к семейству Пикорнавиридэ, роду Афтовирус. Вирусная частица состоит из рибонуклеиновой кислоты (РНК), окруженной периферической белковой капсидой, включающей 32 капсомера. В организме больного животного вирус в наибольшей концентрации находится в эпителии стенок афт и в лимфе в первые 24-48часов болезни. Его можно, но в значительно меньших концентрациях, обнаружить в слюне, в крови, моче и фекалиях. Причем вирус из афт становится заразительным уже в разведении 1:100-200млн., а из фекалий только в разведении 1:100. Известны 7 типов вируса: О,А,С, Азия-1, САТ-1, САТ-2, САТ-3 и множество их вариантов. Сейчас в мире имеют преимущественное распространение типы О,А, Азия-1 и САТ-2. Животные, переболевшие ящуром одного типа, могут повторно заболеть в случае заражения вирусом другого типа.

Вирус ящура сравнительно устойчив к воздействию факторов внешней среды. На поверхности предметов, загрязненных выделениями больных ящуром животных, вирус сохраняется 150, в навозе-до 168, в навозной жиже-до 40, в сточных водах-до 103дней. В крови рогатого скота и свиней (после быстрого замораживания мясных туш) вирус остается активным 40дней. В охлажденном молоке сохраняется до 47дней, в свежем молоке при температуре 37 градусов погибает через 12 часов, в то же время в кислом молоке и при приготовлении сыра вирус быстро погибает. Шерстный покров животных и одежда людей вирус сохраняет 28-40 дней. При правильно проведенном биотермическом обезвреживании навоза вирус погибает через 10-15 дней. Нагревание до 60 градусов убивает вирус через 15минут, а при 80-100 градусах он разрушается фактически моментально. Лучшим дезинфицирующим средством для уничтожения вируса ящура является использование 2-3%-ного горячего раствора едкого натрия и 1%-ного раствор формальдегида.

Эпизоотологические данные. Ящуром болеют все виды парнокопытных животных. Наиболее восприимчивы к ящуру крупный рогатый скот, затем по убывающей свиньи, овцы, козы и олени, менее чувствительны буйволы, верблюды. Описаны случаи заражения ящуром собак и кошек через молоко больных ящуром коров. Птица и лошади к ящуру не восприимчивы. Из лабораторных животных ящуром болеют морские свинки, кролики, мыши.

Ящуром болеют животные любого возраста, однако легче заражается и более тяжело переболевает молодняк в возрасте до 2-3месяцев.

Источником возбудителя инфекции являются инфицированные, больные животные, а также животные — реконвалесценты, которые длительное время могут быть вирусоносителями.

Основные пути распространения инфекции. Вирус ящура передается в основном алиментарным и аэрогенным путями. В хозяйства возбудитель ящура заносится при поступлении на ферму ЛПХ, КФХ больных или переболевших животных; при контактах с больными (переболевшими) животными, в том числе дикими; при пастьбе, водопое, перегонах; с инфицированными кормами, водой, а также при использовании молока от больных животных; при завозе продуктов убоя больных (переболевших) животных (использование в корм необезвреженных кухонных отходов); распространяется с ветром (мелкие частицы корма, пораженной ткани, слюны, пыли и т.п.), с инфицированными (загрязненными) предметами ухода; одеждой и обувью ухаживающего персонала, транспортными средствами.

Патогенез. Вирус, попадающий в организм животного через пищеварительный тракт или наружные покровы, через слизистые оболочки проникает в клетки эпителия, где происходит его фиксация и размножение. Размножение вируса вызывает ответную реакцию организма в виде серозного воспалительного процесса. Происходит образование одной или двух первичных афт, которые обычно владельцами животных не замечаются. Общее состояние животного в этой фазе болезни обычно не изменяется. Спустя 24 часа у большинства животных болезнь переходит во вторую фазу. Из мест первичной локализации вирус после размножения поступает в кровь, а затем во все органы и ткани. Генерализация процесса вызывает у животного острую лихорадочную реакцию.

Защитные средства, имеющиеся в организме животного, нейтрализуют вирус в крови в большинстве органов и тканей, но в связи с тем, что эпидермис относительно слабо снабжается кровью, а значит и антителами, вирус начинает в нем размножаться. В результате интенсивного размножения вируса в эпидермисе возникают множественные вторичные афты в ротовой полости, в области межкопытной щели и венчике конечностей, на коже сосков вымени (генерализованный процесс). Вирус ящура может размножаться в сердечной и скелетной мускулатуре.

Течение и симптомы болезни. У всех животных в естественных условиях ящур обычно протекает остро. У взрослых животных иногда наблюдается абортивное течение ящура, сопровождающееся кратковременным повышением температуры тела и быстро наступающим выздоровлением. У взрослых животных ящур обычно протекает доброкачественно. Принято различать типичную и атипичную формы (злокачественная, абортивная и латентная) ящура.

У крупного рогатого скота инкубационный (скрытый) период 1-3 дня, но может быть от 12 часов до 7 дней, доходя в отдельных случаях до 14-21 дня.

При доброкачественном течении сначала отмечаем уменьшение аппетита, вялость жвачки, увеличенное слюноотделение. Потом у больного животного наблюдается повышение температуры тела до 40,5-41,5 градусов, пульс учащается, состояние животного становится угнетенным, наблюдается отказ от корма и отсутствие жвачки. Ко второму и третьему дню болезни на внутренней поверхности верхней и нижней губы, на беззубом крае нижней челюсти, на языке и слизистой щек появляются афты . Практически одновременно у некоторых животных образуются афты в области межкопытной щели и на коже вымени. При ящуре часто происходит поражение всех четырех конечностей, но бывают случаи, когда поражаются только две передние или две задние.

В начале болезни афты бывают величиной с просяное зерно, потом они сливаются и увеличиваются до размеров горошины или грецкого ореха. Спустя 12-24 часа стенки у афт разрываются, оставляя после себя свежие эрозии . В этот момент температура тела у животного снижается до нормы. При осмотре больного животного отмечаем обильное слюнотечение, в углах рта образуется пенистая масса и характерное причмокивание. Образовавшиеся эрозии заживают через 6-8дней, но в том случае, когда процесс осложняется вторичной инфекцией, заживление эрозий затягивается до 2-3недель.

На конечностях ящурные поражения начинаются с того, что на коже венчика и мякишей, в области межкопытной щели, появляются болезненные и горячие припухлости, из-за которых у животного появляется хромота. Если происходит поражение всех конечностей, то такие животные лежат и его с большим трудом можно поднять. В дальнейшем на месте образовавшихся припухлостей появляются афты, которые вскоре лопаются с выходом наружу содержимого в афтах экссудата. При своевременном, правильно начатом лечении и содержании животных на сухой подстилке, эрозии заживают в течение 5-8дней. Если афтозные поражения имеют обширный характер, то у животного развивается флегмона венчика, глубокий гнойный пододерматит, гнойный артрит, вплоть до спадения рогового башмака.

У лактирующих коров часто наблюдается на коже вымени, сосках образование афт разнообразной величины. После вскрытия афт остаются эрозии. Воспалительный процесс имеет тенденцию распространятся на верхушку соска и на слизистую оболочку соскового канала. Все эти воспалительные процессы приводят к нарушению функции пораженной четверти вымени, что проявляется изменением состава молока, молоко становится слизистым, приобретает кислую реакцию и горьковатым на вкус. В результате закупорки соскового канала фибринозными, казеиновыми пробками и струпьями, приводящими к затруднению выхода молока, у коров развивается мастит. У лактирующих коров молочная продуктивность снижается до 75%. Молочная продуктивность, при своевременно и правильно начатом лечении восстанавливается у коров медленно, иногда на это уходит несколько месяцев. У отдельных взрослых животных отмечаем расстройство функции пищеварительного тракта, сопровождающееся поносом.

У телят до 2-месячного возраста ящурная инфекция обычно протекает в безафтозной форме, но с симптомами острого гастроэнтерита. Если своевременно не принять необходимые лечебные меры, заболевание закончится падежом телят. У отдельных телят в результате осложнения секундарной микрофлорой ящур осложняется бронхопневмонией.

При доброкачественном течении ящур продолжается в течение 8-10дней. Если к ящуру присоединяются осложнения, то болезнь растягивается на 25 и более дней.

Осложнения у больных ящуром животных возникают в результате присоединения к ящурному процессу возбудителей вторичных инфекций: стрептококков, стафилококков, в результате чего у больных животных появляются гнойные пододерматиты, флегмоны венчика, эндометриты, маститы, нефриты, бронхопневмония и т.д. Осложнения в основном развиваются у животных, имеющих слабую резистентность организма. Сам по себе вирус ящура может привести к развитию расстройств в деятельности сердечнососудистой системе на почве дистрофии миокарда и нарушения обмена веществ.

Бывают случаи, когда ящур может иметь злокачественное течение. При злокачественной форме ящура, когда болезнь вначале протекает с типичными для ящура признаками, на 8-12-й день (в стадии выздоровления) у животного внезапно наступает резкое ухудшение состояния животного. У животного отмечаем слабость, угнетение, пульс учащается до 120-140 ударов в минуту, животное отказывается от корма, прекращается жвачка. У отдельных животных отмечаем паралич задних конечностей. Смерть при злокачественной форме болезни наступает от остановки сердца.

В отдельных случаях злокачественное течение ящур приобретает с самого начала болезни, когда температура тела повышается на 0,5-1 градус, на фоне слабых афтозных поражений при одновременном поражении вымени. Заболевание протекает с потерей аппетита, резким угнетением и расстройством сердечной деятельности. Летальность при этом у животных составляет 20-50%.

Свиньи. У свиней инкубационный (скрытый) период чаще всего 24-48 часов, но иногда затягивается до 8 дней. Среди свиней заболевание протекает остро, с высокой смертностью молодняка. Болезнь характеризуется лихорадкой, угнетением и уменьшением аппетита. Поражаются у свиней в основном конечности, появляется хромота, у отдельных свиней отмечаем спадение копытец. Афты появляются на пятачке, молочных железах, изредка в ротовой полости. После разрыва афт остаются эрозии. У взрослых свиней заболевание длится 8-25 суток. У поросят ящур протекает в септической форме, приводя к падежу 60-100% животных уже в первые дни болезни. При тяжелом течении болезни происходят кровоизлияния в слизистых оболочках пищеварительного тракта, легких и почках, под серозными оболочками.

У овец инкубационный (скрытый) период длится 2-3дня. Болезнь протекает менее остро, чем у крупного рогатого скота. Редко отмечаем такой характерный для ящура признак, как слюнотечение. Афты мелкие, рано вскрываются и при отсутствии осложнений быстро заживают. В связи с поражением конечностей (афты в области межкопытной щели и венчика, а также пододерматитов) у овец возникает хромота. При массовом распространении ящура в отаре у части овец выявляем характерный симптомокомплекс: афтозно-эрозийные изменения на губах, языке, деснах, беззубом крае верхней челюсти, на конечностях и вымени, повышение температуры тела (до 41,5 град.), снижение аппетита, периодическое прекращение жвачки, угнетение. Нередко бывает, что ящур у овец в отарах протекает со слабыми признаками или эти признаки совсем отсутствуют, в результате ящур остается не диагностируемым. Овцы при таком развитии ящурной инфекции могут оставаться вирусоносителями в течении нескольких месяцев, выполняя роль скрытого источника вируса. У ягнят ящур чаще протекает в форме септицемии и сопровождается большим падежом.

У коз инкубационный (скрытый) период продолжается от 2 до 8дней. Протекает менее остро, чем у крупного рогатого скота. В первые дни болезни отмечаем лихорадку, угнетение, потерю аппетита, поражение ротовой полости и конечностей, которая приводит к хромоте. Рот у больных коз закрыт, отмечаем скрежет зубами. Обильное слюнотечение отсутствует. Часто происходит поражение вымени. Выздоровление обычно наступает в течение 10-14 дней. Козы являются более резистентными к ящуру, однако иногда и у них он протекает злокачественно.

У оленей при ящуре отмечаем понос, поражение слизистых оболочек ротовой полости и конечностей, которые часто осложняются некробактериозом. При отсутствии осложнений выздоровление оленей наступает через 10-12 дней.

Патологоанатомические изменения. Находим афты и эрозии в ротовой полости, иногда на слизистой оболочке пищевода и в преджелудках у жвачных. У поросят, ягнят и телят при вскрытии обнаруживаем геморрагическое воспаление кишечника, дегенеративные изменения в мышце сердца (тигровое сердце).

При злокачественной форме течения ящура в сердечной мышце находим тяжелые поражения. Сердечная мышца становится бледной и дряблой, на разрезе выступают серовато-красноватые пятна и казеозно перерожденные фокусы серо-белого цвета различной величины. Под эпикардом и эндокардом находим кровоизлияния. В печени, почках и скелетных мышцах — дегенеративные изменения.

Диагноз как при всех инфекционных заболеваниях ставится комплексно с учетом эпизоотологических данных, клинических признаков болезни, патологоанатомических изменений и обязательных результатов лабораторных исследований.

Для лабораторного исследования направляют стенки и содержимое свежих афт (лимфу), пробы крови в момент лихорадки у животных, лимфатические узлы области головы, пищеводно-глоточная слизь и пробы сывороток крови (не ранее 14 суток после появления клинических признаков). Отобранные материалы помещают в закрытые стерильные флаконы, замораживают или транспортируют в консервирующей жидкости (равные объемы нейтрального глицерина и 0,8% раствора хлористого натрия) в термоемкостях со льдом (хладагентом) при строгом соблюдении мер предосторожности (безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп патогенности (опасности). Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3. 1285-03).

Материалы для исследования направляют с нарочным с сопроводительным письмом с подробным описанием эпизоотической ситуации в хозяйстве (населенном пункте).

Лабораторная диагностика ящура основывается на выделении и идентификации вируса ящура из проб патологического материала (стенок и содержимого афт, лимфы, лимфатических узлов, проб мяса, мясных продуктов и кормов), обнаружении антигена возбудителя и вирусной РНК, установлении первичной структуры гена ВР 1 вируса ящура и выявлении постинфекционных антител (исследования в РСК,ИФА, ПЦР, РМН, вирусвыделение).

Дифференциальный диагноз. При постановке диагноза на ящур ветспециалисты должны исключить кормовые стоматиты и , везикулярный стоматит кр.р.ск., . У овец и коз исключаем контагиозный пустулезный стоматит и .

Лечение. Учитывая, что успех лечения больных ящуром животных в большей степени зависит от строгого соблюдения правил кормления и содержания, больным животным с целью не перенапряжения сердца, обеспечиваем покой. Помещения для больных животных должны быть чистыми, с достаточным количеством подстилочного материала и иметь постоянный приток свежего воздуха. С целью борьбы с обезвоживанием организма больные животные должны в сельхозпредприятиях, ЛПХ, КФХ получать вволю чистую прохладную воду. В рационе кормления должны присутствовать мягкие удобоваримые корма (трава, мучная болтушка, зимой-хороший силос, мягкое сено). Ротовая полость промывается чистой водой с добавлением 2% уксусной кислоты, можно применять 0,1% раствор марганцовокислого калия,0,5%-раствор фурацилина. В случае сильного поражения слизистой рта применяем мазь (анестезин 2,5г; новокаин 2,5г; медный купорос 5г; рыбий жир 20г; вазелин 70г). Данная мазь ускоряет заживление эрозий и, обладая обезболивающим действием, позволяет животным принимать корм.

Конечности очищают от грязи и через каждые 1-2 дня смазывают копытца, венчик, кожу свода межкопытной щели дегтем пополам с рыбьим жиром. С этой же целью животных проводят через дезбарьеры с опилками, которые пропитываются дегтем, или через ванны с 5%-ным раствором формалина.

При тяжелом поражении конечностей (флегмоны мякиша, венчика, межпальцевой клетчатки) воспаленные участки смазывают настойкой йода. Копытца расчищаем, удаляем мертвые ткани, язвы и раны прижигаем порошком перманганата калия пополам со стрептоцидом и накладываем защитную повязку или применяем башмаки из брезента и другого плотного материала. В том случае, если ящур у животного осложняется сепсисом в результате вторичной инфекции, внутривенно вводим 0,5%-ный раствор новокаина из расчета 0,5 мл на 1кг веса животного. Применяется антибиотикотерапия, в т.ч. современными антибиотиками цефалоспоринового ряда. Для предупреждения у коров афтозного поражения вымени, доярки должны следить за чистотой рук, соблюдать правила доения коров. При афтозных поражениях на вымени применяют трипофлавино-новокаиновую мазь (трипофлавин 1г, новокаин 4г, вазелин 100г), синтомициновую эмульсию или 15% -ную прополисную мазь на вазелине.

При тяжелом течении ящура и нарушениях сердечной деятельности рекомендуется применение микстуры: настойка валерианы 10мл, настойка ландыша 15мл, бромистый калий 6г, вода дистиллированная 400мл; внутрь на один прием.

При злокачественных формах ящура больным коровам необходимо ежедневно вливать через зонд или с помощью бутылки 20-30 л мучной болтушки. Ослабленным животным неплохо давать мед по 100-200г или же поить обратом с добавлением 200-400г сахара.

Из специфических средств животным применяют цитрированную кровь реконвалесцентов или сыворотку из расчета 2мл на 1 кг веса. Эти средства эффективны, если их применять до генерализации процесса. С лечебной целью можно применять также противоящурный иммунолактон.

Иммунитет и специфическая профилактика. У впервые привитых животных иммунитет формируется к 21 дню. Вируснейтрализующие антитела в сыворотке крови появляются через 5-7 суток после инфицирования, достигая максимума через 3-4 недели и могут сохраняться около года. Коллостральные антитела у телят сохраняются 3-5 месяцев.

Для профилактической иммунизации животных применяют в зависимости от эпизоотической обстановки инактивированные моно- , би- и поливалентные вакцины по определенным схемам. Стабильный уровень поствакцинальных антител, обеспечивающих защиту взрослых животных от ящура, поддерживается в течение 6 месяцев.

Меры борьбы и профилактики. Благополучие по ящуру в РФ достигнуто благодаря реализации программы, включающей в себя слежение за эпизоотической ситуацией, контролем за перемещением животных и продуктов животного происхождения, проведения мероприятий по предотвращению заноса вируса ящура на животноводческие фермы, соблюдению режима «предприятий закрытого типа», проведение профилактической вакцинации животных в зонах высокой степени риска заноса и распространения болезни, ликвидацию больных или всех животных в очагах инфекции, строгое соблюдение системы карантинных мероприятий. При возникновении ящурного очага постановлением Губернатора области на хозяйство, населенный пункт накладывается карантин. Проводятся карантинно-ограничительные мероприятия в соответствии с инструкцией «О мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболевания животных ящуром», утвержденных Главным управлением ветеринарии МСХ СССР от 15марта 1985года.

Профилактическую вакцинацию животных осуществляют в угрожаемых зонах с последующим контролем иммунного фона. Специфическая профилактика ящура проводится с применением инактивированных вакцин производства ФГУ «ВНИИЗЖ» и ФГПУ «Щелковский биокомбинат».

Во Владимирской области в целях всевозможных ЧС по ящуру вокруг ФГУ «ВНИИЖЗ» создана 30-ти километровая буферная зона, в которую входят Собинский, Суздальский районы и г. Владимир, где проводится вакцинация всего поголовья кр.р.ск. и мелкого рогатого скота в т.ч. и находящихся в частном секторе. Ветспециалистами указанных районов осуществляется постоянный контроль за напряженностью иммунитета путем проведения мониторинговых исследований проб крови в ФГУ «ВНИИЗЖ».

Ящур (Aphtae epizooticae) — высококонтагиозная, остропротекающая вирусная болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей.

Историческая справка . Первое сообщение о заболевании животных ящуром сделано в Италии (D. Fracastro, 1546). Болезнь животных, сопровождающуюся обильным слюнотечением, неоднократно отмечали в ряде стран Европы в XVII —XIX вв. Вирусную природу ящура установили Леффлер и Фрош (1898), а плюралитет (множественность) возбудителя — Балле и Карре (1922), что имело большое практическое значение в разработке средств специфической диагностики и профилактики болезни.

Ящур имеет широкое распространение и регистрируется на всех континентах, кроме Австралии. Длительное время свободны от ящура Япония, США и Канада. В дореволюционной России ящур был стационарной болезнью. В Советском Союзе профилактике ящура уделяется большое внимание, в результате чего достигнуто стойкое благополучие. Значительный вклад в изучение ящура внесли советские ученые — С. Н. Вышелесский, А. Л. Скоморохов, В. И. Киндяков, 3. Ф. Амфитеатров, М. П. Рево, Л. С. Ратнер, В. П. Онуфриев, Е. Л. Салажов, А. И. Собко и др.

Возбудитель болезни — РНК-со держащий вирус, относящийся к роду риновирусов семейства Picornaviridae. Размер вириона 20 — 25 нм. Вирус имеет сложный белковый (антигенный) состав. По антигенным свойствам его подразделяют на 7 серологических типов (О, А, С, САТ-1, САТ-2, САТ-3 и Азия-1). Каждый тип имеет несколько вариантов: тип О-13, А-32, С-5, CAT-1-7, САТ-2-3, САТ-3-4, Азия-1-2. Количество вариантов в природе нестабильно и растет по мере эволюции возбудителя и совершенствования методов его классификации. Типы и варианты вируса ящура различаются иммунологически: каждый из них может вызвать заболевание животного, иммунного к другим типам и вариантам вируса.

Вирус ящура хорошо репродуцируется в культурах клеток эпителиальных тканей восприимчивых животных с проявлением ЦПД. Он обладает высокой вирулентностью — 104"5 —106 ИД5о/мл Для мышат-сосунов. Пассирование вируса легко осуществляется на лабораторных животных (морских свинках, мышатах и крольчатах). В организме животных вирус индуцирует образование вируснейтрализующих, комплементфиксирующих и преципитирующих антител, специфических для каждого серотипа возбудителя. Поэтому РПГА, РН, РСК, реакция серозащиты и перекрестного иммунитета используется для дифференциации серотипов и вариантов вируса ящура.

Устойчивость . Вирус устойчив к эфиру и хлороформу, не инактивируется 1 %-ным р-ром фенола, 75 %-ным этиловым спиртом, выдерживает действие лизола и толуола в концентрациях, убивающих ряд других вирусов и бактерий. Он чувствителен к изменению рН среды (при рН ниже 6 и выше 10 инфицированность среды быстро теряется). Устойчивость вируса значительно повышается, если он содержится в отторгнутых стенках афт. На горных пастбищах может сохраняться до следующего пастбищного сезона; в сточных водах в холодное время года выживает до 103 дней, в летнее — 21 день, осенью — 49 дней. На шерстном покрове животного вирус сохраняется до 50, на одежде — до 100, в помещениях — до 70 дней. В молоке вирус ящура при 65 °С инактивируется за 30 мин, при 70 °С — за 15 мин, при 80— 100°С —за несколько секунд. В мясе убитых животных вирус быстро инактивируется молочной кислотой в процессе его созревания. В соленых и копченых продуктах может сохраняться до 50 дней

Вирус обладает большой устойчивостью к химическим веществам, и широко применяемые для дезинфекции растворы хлорной извести, фенола и креолина убивают его лишь через несколько часов. Лучшими дезинфицирующими средствами являются растворы формальдегида (2 %-ный) и едкого натра (1—2 %-ный), губительно действующие на вирус ящура в первые 10 — 30 мин.

Эпизоотологические данные . Наиболее восприимчивы к ящуру крупный рогатый скот и свиньи; овцы и козы, а также дикие копытные животные менее чувствительны. Имеются наблюдения об адаптации вируса к отдельным видам животных, например к свиньям или овцам. Описаны случаи возникновения ящура в естественных условиях у лосей, оленей, сайгаков, косуль, буйволов, антилоп и диких свиней, а также заражения диких копытных в зоопарках. На восприимчивость животных к ящуру существенное влияние оказывает возраст. Молодые животные более восприимчивы и переболевают сравнительно тяжелее, чем взрослые. Другие виды животных заболевают ящуром довольно редко. Имеются сообщения о спорадических заболеваниях ежей, собак, кошек, кроликов и крыс. Заболеть ящуром может и человек (особенно дети), однако процесс проникновения и репродукции вируса в организме неизвестен.

Источник возбудителя ящура — больные животные, в том числе находящиеся в инкубационном периоде заболевания, а также вирусоносители (более 400 дней). Такие животные выделяют вирус во внешнюю среду с молоком, слюной, мочой и калом. В результате этого происходит инфицирование помещений, выгульных дворов, различных предметов и инвентаря, пастбищ, водоисточников, кормов, транспортных средств, предприятий по заготовке и переработке животноводческой продукции и других объектов.

Заражение животных происходит преимущественно через слизистые оболочки ротовой полости при поедании кормов и питья, облизывании различных инфицированных предметов. Вирус может проникнуть в организм через поврежденную кожу вымени и конечностей (чаще) и аэрогенно при совместном содержании.

Распространение ящура во многом зависит от хозяйственных и экономических связей, способов ведения животноводства, плотности поголовья животных, степени миграции населения, условий заготовок, хранения и переработки продуктов и сырья животного происхождения. В зонах отгонного животноводства обычно вспышки ящура приходятся на период перегона скота на сезонные пастбища.

В распространении ящура могут играть определенную роль предприятия по переработке молока и мясной продукции. Имелись сообщения о так называемых «молочных эпизоотиях», которые происходили в результате скармливания животным необеззараженных молока и обрата. Вспышки ящура, особенно среди откормочных свиней, возникали и после использования в хозяйствах пищевых отходов, содержащих остатки инфицированных мясных продуктов.

Большое значение в распространении вируса ящура имеет человек, так как он чаще всего соприкасается с животными и может перемещаться на большие расстояния. Механически переносится вирус ящура с транспортом, птицей и другими видами невосприимчивых животных (в том числе и дикими), а также насекомыми и клещами. Многообразие путей распространения ящура требует тщательного изучения причин заноса и появления каждого нового случая возникновения эпизоотического очага и применения строгих мер по недопущению его дальнейшего распространения. Ящур, как правило, проявляется в форме эпизоотии, иногда — панзоотии.

Патогенез . Входными воротами для вируса служа! в первую очередь слизистые оболочки ротовой полости и дыхательных путей. Первичная репродукция вируса происходит уже через 18 ч после заражения в слизистой оболочке глотки, в лимфоузлах и миндалинах головы и шеи. В местах внедрения вируса образуются первичные афты. Из места первичной локализации вирус по лимфатическим путям попадает в кровь и затем в органы лимфоидно-макрофагальной системы, где имеются оптимальные условия для обильного накопления вируса и образования очага инфекции, предшествовавшего развитию повторной виремии. Клинически эта фаза болезни проявляется повышением температуры тела, быстрым образованием вторичных или генерализованных афт и экзантемы на не покрытых волосами участках кожи (носовое зеркало, носовые отверстия, кожа вымени, иногда мошонка и корни рога), на слизистых оболочках (ротовой полости, пищевода, рубца, влагалища) и на коже вокруг копыт (венчика, межкопытной щели, мякишей). Обычно это происходит через 48 ч после заражения или несколько позже.

Обладая миотропными свойствами, вирус ящура также фиксируется в волокнах сердечной и скелетной мышц, вызывая различные функциональные нарушения сердца и тканевые дефекты. Иногда в патологический процесс вовлекается центральная нервная система. При благополучном течении болезни приблизительно с четвертого дня генерализации происходит образование антител, снижение температуры тела, уменьшение выделения вируса и переход в стадию выздоровления.

Течение и симптомы . Проявление клинических признаков болезни зависит от индивидуальной чувствительности животного к вирусу ящура, его физиологического состояния и степени вирулентности возбудителя. Наиболее характерно признаки ящура выражены у взрослого крупного рогатого скота. У других восприимчивых животных, особенно у ягнят, поросят и телят, признаки болезни могут быть менее типичными. Возможно доброкачественное и злокачественное проявление ящура. Инкубационный период длится от 36 ч до 7 дней, очень редко — до 21 дня.

Первым признаком заболевания является повышение температуры тела животного до 41 °С и выше. У больных отмечают состояние прострации, учащение пульса, покраснение слизистой оболочки ротовой полости и конъюнктивы, нарушение жвачки и уменьшение выделения молока, сухость носового зеркальца, отечность венчика копыт. Голова у животных опущена, они часто стонут. Затем начинается обильное слюноотделение, которое сопровождается скрежетом зубов и равномерным причмокиванием. Животные очень осторожно пережевывают корм, глотание болезненно. У них возникает жажда, появляется хромота. На коже венчика копыт и межкопытной щели заметна отечность, отмечается повышенная чувствительность. Животные стараются не наступать на пораженную конечность, часто переступают с ноги на ногу. Через 3 дня заболевания температура тела снижается и появляется экзантема. При осмотре полости рта находят значительные поражения. Афты имеют круглую или продолговатую форму, их стенки натянуты в результате скопления лимфы, легко лопаются при нажатии пальцем (рис. 5). Очень болезненные афты располагаются преимущественно на спинке языка и часто достигают размера детского кулака. Афтозная лимфа вначале бесцветная, но потом, вследствие развития бактерий, приобретает серо-белую окраску. Иногда афты настолько плоские, что установить их наличие можно только пальпацией. Более мелкие афты обнаруживают на внутренней стороне губ и щек, на деснах, беззубом крае верхней челюсти и на нёбе. Большие афты размером с грецкий орех бывают на носовом зеркальце. Изредка поражается конъюнктива, а также кожа у основания рогов и на других участках тела. На венчике копытец и в межкопытной щели сначала образуются папулы величиной с горошину, а затем пузырьки достигающие размера голубиного яйца. Животные хромают, стоят выгнув спину, подобрав ноги под живот. Мелкие афты располагаются только на коже сосков. Иногда развивается острое воспаление сосков. Вымя отекает, становится болезненным.

В результате механического воздействия (поедание корма, травмы конечностей, доение) афты через 1 — 3 дня после образования лопаются. На их месте видны эрозии неправильной формы, с рваными краями, различного размера. Эрозийные поражения обнаруживаются по всей слизистой оболочке языка, изо рта выделяется тягучая слюна с кусочками эпителия и прожилками крови.

Поражения носоглотки, а также слизистой оболочки трахеи затрудняют глотание и дыхание. Нарушение сердечной деятельности проявляется тахикардией и аритмией Иногда у больных животных возникают функциональные расстройства нервной системы — парезы, атаксии, параличи, мышечная дрожь. Вирус ящура может вызывать у беременных животных аборты, рождение мертвых или слабых плодов. При хороших условиях содержания прогноз обычно благоприятный. Смертность у крупного рогатого скота составляет 0,2—0,5%. Выздоровление наступает, как правило, через 3—4 нед после заражения.

При неудовлетворительных условиях содержания и кормления, а также при несвоевременном оказании лечебной помощи возникают значительные осложнения. В этих случаях у больных животных в ротовой полости развиваются некротические поражения и абсцессы. На конечностях появляются панариции и флегмоны, возможны спадение копы гного башмака и

глубокие поражения суставов и сухожилий. Нередко отмечают тяжелое воспаление вымени. Особенно опасны вторичные маститы, обусловленные гноеродными бактериями, стрептококками и стафилококками. Это приводит к преждевременной выбраковке продуктивных животных.

Наряду с обычным доброкачественным течением ящура встречается и злокачественное течение с преобладанием нарушений сердечной деятельности и кровообращения; угнетается общее состояние животных. Нередко наблюдают острый мастит и прекращение молочной секреции, залеживание. Смерть при злокачественном течении ящура наступает внезапно на 7 —14-й день болезни, и отход может составлять 70—100%. Злокачественное течение ящура обычно наблюдается у молодняка. У него отмечают высокую температуру тела, сильную депрессию и слабость, иногда гастроэнтерит, тахикардию и паралич сердца. Довольно часто больные телята погибают уже через 12 — 30 ч вследствие миокардита.

У о в е ц ящур протекает несколько слабее, чем у крупного рогатого скота. Наиболее постоянной является высокая температура тела. Появляющиеся в ротовой полости афты в виде плоских, быстро проходящих пузырьков величиной с просяное зерно обычно остаются незамеченными. Афты в верхней части копытного мякиша, на венчике и в межкопытной щели обычно образуются на пятый день болезни. В таких случаях развивается хромота. При появлении ящура в период окота наблюдается массовый падеж новорожденных ягнят от поражения сердечной мышцы и центральной нервной системы. Из-за относительно малой чувствительности взрослых овец к вирусу ящура переболевание животных в отаре идет долго.

Ящур у свиней протекает с образованием афт па «пятачке», вымени и на венчике копытец (рис. 1). Животные много лежат, передвигаются ползком, опираясь на запястные суставы. При развитии экссудативного процесса и травмировании больных конечностей происходит отслоение и спадение рогового башмака. В неблагополучном стаде от ящура обычно погибают все поросята-сосуны.

Патологоанатомические изменения. Характерны экзантематозный процесс и наличие афт в ротовой полости, на вымени и конечностях. Иногда афты и эрозии встречаются на слизистой оболочке рубца и книжки. В сердечной сумке скопление транссудата, в миокарде — серо-желтые или беловатые пятна (тигровое сердце). У поросят иногда развит диффузный дистрофический кальциноз сердечной мышцы, у крупного рогатого скота — очаговые поражения и рубцы от перенесенного миокардита. При генерализованной форме ящура находят местные воспалительные изменения преимущественно в мышцах бедра, отек сычуга, эмфизему легких, изменения поджелудочной железы, головного и спинного мозга.

Диагноз на ящур ставят на основании анализа эпизоотологических данных, клинических признаков и результатов лабораторных исследований. Разработан ряд методов, позволяющих в течение короткого времени исследовать патологический материал с целью установления или исключения ящура.

Для идентификации и определения типа и варианта вируса ящура отбирают афтозный материал в количестве не менее пяти граммов. У крупного рогатого скота берут стенки созревших непрорвавшихся афт языка, у свиней — с «пятачка» или вымени, у овец и коз — с беззубого края верхней челюсти, с кожи межкопытной щели или венчика. Стенки афт помещают во флакон с консервирующей жидкостью, состоящей из смеси равных частей химически чистого глицерина и фосфатно-буферного раствора рН 7,4 — 7,6. Флакон плотно закупоривают, завертывают в гигроскопическую вату и помещают в металлический непроницаемый для жидкости пенал или контейнер.

Патологический материал для исследования доставляют в областную или республиканскую ветеринарную лабораторию нарочным, в герметически закрытых и опечатанных контейнерах, в термосе со льдом, при строгом соблюдении необходимых мер безопасности.

Для идентификации вируса ящура используют РСК, РДП, РПГА и реакцию угнетения связывания комплемента (РУСК).

При определении типов и вариантов вируса пользуются также биологическими методами исследований — проверкой перекрестного иммунитета на переболевших и вакцинированных животных (обычно на крупном рогатом скоте или морских свинках), реакцией серозащиты на мышатах-сосунах, реакцией нейтрализации вируса в культуре ткани. В отдельных случаях при исследовании патологического материала прибегают к постановке биопробы на восприимчивых сельскохозяйственных и лабораторных животных.

Дифференциальный диагноз . При возникновении трудностей в постановке диагноза необходимо наряду с учетом клинических и эпизоотологических данных провести соответствующие вирусологические, гистологические и серологические исследования. Особенно такие затруднения часто возникают в странах, где имеется везикулярный стоматит, который протекает так же, как ящур, с поражением конечностей. Однако эта болезнь поражает не только крупный рогатый скот, но и лошадей, ослов. Для дифференциации его от ящура прибегают к заражению патологическим материалом лошадей или ослов. Биопробу можно ставить на взрослых мышах, которые чувствительны к вирусу везикулярного стоматита, или на мышатах-сосунах (чувствительны к вирусу ящура).

От других болезней, протекающих с признаками экзантемы, стоматитов и дерматитов, ящур отличается по следующим показателям. Так, простой везикулярный стоматит, возникающий в результате поедания испорченных кормов, протекает без повышения температуры и поражений на конечностях; он не заразен. При везикулярной болезни свиней другие виды животных не заболевают. Оспенные поражения у коров ограничиваются обычно локализацией на вымени. Вирусная диарея, злокачественная катаральная лихорадка и чума крупного рогатого скота не вызывают изменений в области венчика и межкопытной щели.

Лечение . Больных животных выделяют из стада в изолированное помещение (летний лагерь, навес) и лечат специфическим противоящур-ным иммунолактоном, сывороткой (кровью) реконвалесцентов. Животным дают мягкие питательные корма и чистую воду. Ротовую полость промывают вяжущими и антисептическими препаратами. Пораженные участки конечностей и вымени обрабатывают хирургическим способом и затем применяют различные лечебные мази, обезболивающие средства и антибиотики. При необходимости больным животным вводят сердечные препараты и внутривенно растворы глюкозы, хлорида кальция и хлорида натрия.

Иммунитет . После переболевания ящуром у животных образуется иммунитет, сопровождаемый накоплением гуморальных антител. Невосприимчивость животных к последующему заражению одним и тем же типом (вариантом) вируса сохраняется от 1 до 10 лет.

В неблагополучных и угрожаемых по ящуру хозяйствах наряду с ветеринарно-санитарными и охранно-карантинными мерами проводят активную и пассивную иммунизацию восприимчивых животных, применяя кровь или сыворотку реконвалесцентов и соответствующие противо-ящурные вакцины.

Кровь или сыворотку реконвалесцентов вводят обычно молодняку (телятам, поросятам, ягнятам) для защиты их от заражения вирусом ящура. Кроме того, эти препараты применяют для облегчения течения болезни у взрослых животных на неблагополучных фермах, а также для создания иммунной зоны вокруг ящурного очага при отсутствии других специфических средств защиты. Для пассивной иммунизации требуется большое количество сыворотки (крови) реконвалесцентов, и после введения препарата животные становятся иммунными сроком не более 10 — 12 дней.

Выпускаются моновалентные гидроокисьалюминиевые формолвакцины из лапинизированного вируса ящура, выращенного в организме 2 —3-дневных крольчат, и трехвалентная типов А, О, С вакцина из вируса, культивируемого по методу Френкеля на эпителии языка крупного рогатого скота. В последнее время для профилактики ящура у крупного рогатого скота и овец стали также использовать бивалентную вакцину из культурального вируса, а у свиней — масляные вакцины из лапинизированного вируса. Иммунитет формируется через 2 — 3 нед после вакцинации и сохраняется 4 — 6 мес при однократной и 6 мес и более при двукратной прививке. Телят, полученных от вакцинированных или переболевших матерей, прививают против ящура с 4-месячного возраста. До этого возраста они получают достаточное количество антител с молоком.

Профилактика и меры борьбы . Постоянное совершенствование и системность противоящурных мероприятий привели к созданию на больших территориях стойкого благополучия по ящуру. Вместе с тем в отдельных регионах мира еще сохраняются очаги этой болезни, и непринятие должных мер по ее профилактике может привести к крайне тяжелым последствиям.

В зависимости от степени распространения болезни, уровня ведения животноводства, наличия ветеринарных специалистов, экономического состояния страны и ее географического расположения существуют различные подходы к проведению профилактических и оздоровительных мероприятий. Так, в свободных от ящура странах, имеющих на границе естественные преграды и удаленных от неблагополучных районов на знаительные расстояния (США, Канада, Англия, Япония, Австралия и др.), принят метод борьбы с ящуром путем убоя всех больных и подозреваемых в заражении восприимчивых животных на неблагополучной ферме и проведения тщательной дезинфекции и полного обезвреживания эпизоотического очага. В других странах, в основном европейских, наряду с перечисленными мерами применяют вакцинацию восприимчивых животных. В ряде стран Азии, Африки и Южной Америки прививки животных против ящура осуществляют в комплексе с охранно-карантинными и ветеринарно-санитарными мерами, а убой больного и переболевшего скота практикуется в крайне редких случаях.

В СССР действует научно обоснованная система мер борьбы с ящуром. Особое внимание при этом уделяется недопущению заноса ящура на территорию страны из неблагополучных иностранных государств, проведению мероприятий по повышению санитарной культуры в животноводстве, усилению контроля за перевозками животных, продуктов и сырья животного происхождения, созданию и поддержанию иммунных зон против ящура, выявлению возможных резервуаров возбудителя и путей его распространения, обеспечению должного лабораторного контроля за благополучием скота по ящуру.

При обнаружении ящура на неблагополучные хозяйство или населенный пункт накладывают карантин, определяют угрожаемую по ящуру зону, вводят ограничения в хозяйственной деятельности на территории района, области, края, республики. Эти ограничения могут предусматривать запрещение вывоза животных и сельскохозяйственной продукции, введение особого порядка ее заготовки и использования, временного запрета движения личного и общественного транспорта и т. д.

Руководители хозяйств и ветеринарные специалисты должны обеспечить полное систематическое и планомерное выполнение карантинных мероприятий и быстрейшую ликвидацию эпизоотического очага. Больных животных берут на строгий учет, изолируют и подвергают лечению. Остальных клинически здоровых животных в очаге ящура вакцинируют противоящурной вакциной соответствующего типа и варианта или обрабатывают сывороткой (кровью) реконвалесцентов, иммунолактоном и устанавливают за ними наблюдение. В случае массового заболевания скота ящуром больных животных не выделяют, а оставляют в общем изолированном помещении (стаде) и подвергают лечению. Проводить перезаражение животных эпизоотическим (натйвным) ящурным вирусом запрещается.

При появлении первых случаев заболевания животных ящуром в ранее благополучном регионе (местности) с целью недопущения дальнейшего распространения болезни рекомендуется немедленно убить всю неблагополучную группу животных на месте их нахождения с соблюдением ветеринарно-санитарных правил. Вывоз такого мяса и других продуктов убоя в сыром виде за пределы хозяйства запрещают. Одновременно с убоем животных в хозяйстве проводят и другие мероприятия, предусмотренные инструкцией. Трупы животных, павших в очаге ящура, уничтожают, молоко и навоз обеззараживают.

Карантин по ящуру снимают с неблагополучного пункта через 21 день после последнего случая выздоровления животных или их убоя, с обязательным проведением заключительной очистки и дезинфекции инфицированных животноводческих помещений, выгульных дворов, инвентаря, транспортных средств, оборудования и механизмов.

После снятия карантина в обязательном порядке проводят ограничительные мероприятия, относящиеся к перемещению переболевших животных, вводу невакцинированного поголовья в хозяйство, правилам пастьбы, убоя и т. д.

Нередко скотоводы принимают нормальное состояние домашнего скота за болезнь либо своевременно не распознают опасные инфекции поголовья. Так формируется запущенность многих опасных заболеваний, нередко приводящая к гибели животных, поэтому каждому владельцу крупного рогатого скота необходимо иметь представление о наиболее популярных инфекциях, подрывающих здоровье животных. Сегодня мы предлагаем рассмотреть, чем опасен ящур у коровы и предусмотрено ли лечение данной болезни.

Согласно трактовке энциклопедии болезней коров, ящур является острой вирусно-инфекционной патологией домашних и диких крупных рогатых животных. Независимо от разновидности животного, заболевание имеет свои отличительные признаки:

- лихорадочные судороги;

- поражение слизистой оболочки ротовой полости, сосков, расщелины между копыт каждой ноги;

- поражение скелетных мышц среди молодняка.

Зарегистрированы случаи инфицирования ящуром людей. Большинство заболевших - это пациенты детского возраста.

Ящур зафиксирован почти во всех странах. Промышленный урон суммируется, учитывая полную заболеваемость животных, падение упитанности, удоев коров, а также понижение качества продукции. Массовое распространение ящура препятствует естественной хозяйственной деятельности целых территорий и даже государств.

Как развивается заболевание

Возбудителем ящура становится РНК-содержащий вирус. Известно 7 сертипов, а также больше 70 разновидностей вируса ящура. Типология и вариативность бактериальных частиц ящура имеет иммунологические особенности:

- каждый вариант вируса провоцирует заболевание крс, иммунного относительно остальных видов;

- вирус ящура отличается особой устойчивостью;

- волосяная поверхность кожи коров хранит вирус в течение 50 дней, а корма и почвенный слой - около 145 дней.

Обработка горячими парами одежды устраняет комплементарную активность вируса молниеносно. Среди обрабатывающих средств убивает ящур 2-3% раствор каустической соды и 1% раствор формалина.

Эпизоотологические характеристики насчитывают многолетние наблюдения, они содержат информацию о том, что больные животные являются носителями и переносчиками болезни. Ящур, поразив организм животного, активно развивается и попадает во внешнюю среду уже в стадии инкубационного периода. Даже переболевшие животные носят на себе болезнь свыше 400 дней. Способом передачи вируса в окружающую среду становятся: слюна, молоко, фекалии, продукты испражнения животных. Наибольшее средоточение микробов находится в слюне.

Пути инфицирования

Пути передачи патологии также достаточно очевидны:

- возбудитель живет на верхней одежде людей, контактирующих с больным животным;

- ящур выдерживает даже длительную транспортировку скота;

- болезнь может распространяться с зараженным кормом.

Наиболее распространенным вариантом инфицирования вирусом является контактирование с поврежденными участками вымени, конечностей либо через слизистую оболочку рта.

Покидая область начального размножения, клетки вируса попадают в кровь и вместе с ее током продвигаются к органам иммунной системы, полностью поражая ее. Вирус может сосредоточиться в зоне сердечной, а также скелетной мышц. Так происходит деформация тканевых волокон сердечной мышцы и функционала ее работоспособности.

Клиническая картина заболевания

Инкубационный период проходит в течение первой недели инфицирования. Известны единичные случаи, достигающие трехнедельного периода развития вируса. Симптомы заболевания представлены следующими внешними проявлениями у коров:

- Температура тела крс достигает высокой отметки 41°С.

- Корова имеет подавленное настроение.

- Количество надоев снижается.

- Спустя двое суток можно обнаружить внутри рта на поверхностной части языка, носовых проходах пузырьки с жидкостью - афты. Сначала содержимое пузырьков прозрачное, затем оно начинает мутнеть. А лопают афты в течение трех дней.

- Нужно тщательно осмотреть конечности животного, поскольку афты поражают пространство межкопытной щели и венчика. Область разорвавшихся афт превращается в язвенные образования. С вытекшей жидкостью выходит наружу вирус, поражающий остальное поголовье коров и ухаживающих за ними людей.

Признаки заболевания среди молодняка коров несколько иные. Так среди новорожденных телят афты отсутствуют, заболевание развивается сходно с гастроэнтеритами и заканчивается гибелью животного.

Теперь мы видим, что ящур в равной степени опасен для крупного рогатого скота и людей. Более детальному пониманию патологоанатомических нарушений вследствие ящурной болезни служат результаты вскрытия погибших животных:

- наличие афт и язвенных поражений в местах слизистой;

- признаки геморрагического воспаления;

- гнойный мастит;

- кровоподтеки в области брюшины, органов кишечника.

Последовательность распознавания ящура

Внешние признаки ящурной патологии требуют практического обоснования путем получения лабораторных данных. Целью детального обследования является выявление и установка разновидности вируса ящура, спровоцировавшего болезнь. После правильного диагностирования подбирается соответствующая вакцинация. Как и любая вирусная инфекция, ящур имеет сходные признаки с иными микробными недугами, поэтому применяется дифференциальное выявление, исключающее следующие недуги:

- язвенно-эрозийное воспаление тканей эпителия пищеварительного тракта;

- вирусный везикулярный стоматит;

- оспенные высыпания крс и др.

Как победить злостную инфекцию

Медикаменты специальной терапии биопредприятиями не выпускаются ввиду обширности типологий и видового разнообразия вируса. Лечение в целом представлено симптоматически. Огромное значение имеет вовремя проведенная вакцинация против ящура. Иммунной защите коров служит перечень моно- и ассоциированных вакцин. Такая иммунизация имеет ряд определенных недочетов:

- вакцинация должна осуществляться средством, содержащим в составе тип вируса ящура, идентичный вирусу заболевшего животного;

- иммунизация не способна устранить признаки переноса вредителей вируса среди скотины.

Наиболее эффективным методом считается одновременное прививание всех животных домашнего подворья.

При случаях массового зарождения первичных признаков ящура лечение и вакцинация не предусмотрены. Происходит уничтожение с характерной особенностью утиля сырья инфицированного крупного рогатого скота. Остальное стадо здоровых особей фермы убивают на мясоперерабатывающих комбинатах. Если отсутствует возможность убоя в условиях специальных предприятий, такое стадо настигнет массовое истребление.

Лечение такой болезни, как ящур, должно быть правильным и оперативным. Время исцеления инфицированного поголовья весьма ограничено, поэтому важно вовремя распознать болезнь и остановить движение вируса, способного загубить все домашнее подворье вместе с хозяевами. Чтобы не приходилось лечить животных от ящура, лучше своевременно делать прививки. Контакт с инфицированным животным опасен и взрослым, и детям.

Что такое ящур? Это острая вирусная инфекция, которая может передаться от больного животного человеку. Каким же образом это происходит? Какие признаки и симптомы ящура у человека есть? Как лечатся от этого недуга люди? Возможно ли спасти животное, которое болеет данным заболеванием или нет? Ответы на все эти вопросы вы сможете узнать, ознакомившись со статьёй.

История и распространение заболевания

Впервые клиническая картина данной болезни была описана в XVIII веке. Ответить на вопрос о том, что такое ящур, и доказать её вирусную этиологию смогли Фрош и Леффлер. Сделали они это в 1988 году.

Широкое распространение вирусной инфекции среди животных на значительной территории встречается повсеместно вплоть до XXI века. Ящур у человека в это время регистрируется очень редко.

Эпидемиология заболевания

Источником инфекции считаются двукопытные животные. В основном, к ним относится Очень редко заболевают свиньи, козы и овцы. Как правило, человек заражается при употреблении сырого молока. Также ящур передаётся при непосредственном контакте с больными животными.

Сам человек не может заразить другого человека. Чаще всего болеют дети. Поскольку именно они употребляют молоко в качестве напитка. Источником заболеваний взрослых является их профессия. Кроме того, как и говорилось выше, человек заразится, если в его рационе будет необеззараженный молочный продукт.

Причины болезни

Ящур. Что это за болезнь и что является её возбудителем? Оказывается, основным «виновником» считается пикорнавирус, который относится к семейству афтовирусов. Он содержит РНК и устойчив во внешней среде. Вирус сохраняет свою жизнеспособность на шерсти больных животных до одного месяца, а на одежде человека до 21 дня. Кроме того, он вполне легко может переносить высушивание и замораживание. Вирус становится неактивным при облучении ультрафиолетовыми лучами, нагревании и при воздействии дезинфицирующих растворов. Известны 3 его стереотипа: А, В, С.

Первичная афта появляется в слизистой оболочке ротовой полости. Бывает такое, что вирус попадает в кровь. Вторичные афты он образует в коже кисти рук и слизистых оболочках. После этого развивается вирусемия. Последняя в свою очередь сопровождается интоксикацией. Это и есть начало болезни.

Случаи летальных исходов могут быть, если присоединится вторичная инфекция, миокардит и обезвоживание.

Как происходит заражение ящуром?

Источником заболевания являются как дикие животные, так и домашний скот. К данному вирусу восприимчивы некоторые грызуны. К счастью, какого-то значимого эффекта в распространении ящура они не принимают.

В свою очередь, птицы не заболевают данным недугом. Но являются переносчиками болезни при миграции.

Животные, страдающие от этого недуга, выделяют возбудителя с мочой, молоком, испражнениями и слюной.

Заболевание ящур передаётся при помощи контактного механизма, то есть, человек заражается, когда вирус попадает на кожу или слизистую оболочку. Из-за своей высокой устойчивости инфекция может быть занесена в те районы, которые находятся далеко от очага распространения болезни. Тем самым ящур поражает сельскохозяйственных животных.

Пути заражения

Узнав определение, что такое ящур, отметим, что имеется несколько причин, приводящие к развитию заболеванию:

- уход за животными;

- обработка шкур и шерсти;

- вдыхание пылевой взвеси, которая содержит вирус;

- употребление необработанных должным образом мясных и молочных продуктов от больного животного.

К сожалению, естественная восприимчивость у людей к вирусу не так высока. После того, как человек перенесёт заболевание, у него формируется Его хватает где-то на 1,5 года.

Симптомы ящура

Инкубационный период заболевания длится от пары дней до двух недель. Ящур начинается внезапно. Резко повышается температура тела, отмечается озноб. Появляется сильная головная боль и ломота в конечностях.

В конце дня большинство больных жалуются на чувство жжения во рту. К дополнительным симптомам болезни относится поражение слизистой оболочки уретры. А именно в этом случае пациенты говорят о том, что у них отмечается болезненное мочеиспускание.

При осмотре заражённого выявляются такие признаки, как болезненность и увеличение регионарных лимфоузлов, выраженная отёчность слизистой ротовой полости. Последняя покрыта мелкими пузырьками, которые также именуются афтами. Внутри них есть прозрачная или мутноватая жидкость. Располагаются они по краям, а также на кончике языка.

Ровно через 24 часа афты вскрываются. После них остаются эрозии, которые иногда сливаются.

Если слизистая оболочка полости поражена масштабно, то человеку трудно глотать, и у него возникают затруднения в речи. Губы у заражённого припухшие. На них появляется корочка. Кроме того, эрозии могут появляться не только на языке, но и на крыльях носа. Бывают случаи поражения кожи около ногтей и между пальцами. Иногда заболевание характеризуется тем, что при наличии последнего симптома, эрозий в половой полости может и не быть.

Признаки болезни у детей

Как и говорилось выше, чаще всего заражение происходит из-за того, что ребёнок употребляет в пищу молоко больного животного.

Ящур у детей протекает гораздо тяжелее, чем у взрослых. У них отмечается сильная боль в животе, диарея и диспепсические расстройства. При заболевании на месте эрозий образуется эпителий через 3 дня. В это время спадает и лихорадка. Как правило, полное выздоровление у ребёнка наблюдается через две недели. Но, если имеются значительные поражения как слизистой оболочки ротовой полости, так и кожи, то этот период может затянуться до месяца. Иногда могут образоваться новые вторичные водянистые полости.

Как развивается заболевание у животных?

Вирус, который попадает в организм скота через наружные покровы либо пищеварительный тракт, проникает в клетки эпителия. Именно здесь происходит его размножение и фиксация. Впоследствии этого у животного развивается серозный воспалительный процесс. У них образуются две первичные афты. Как правило, владельцы скота этого не замечают. В этот период развития заболевания состояние и поведение животного никак не изменяется. Через сутки начинается вторая фаза.

После он поступает в кровь и во все органы. Данный процесс вызывает у животного острую лихорадочную реакцию.

В результате в эпидермисе появляются большое количество вторичных афт в межкопытной щели, ротовой полости и на коже сосков вымени.

Если поддаётся лечению, то у животных лет. Как правило, в этом случае весь скот, который находился в контакте с заражённым, уничтожают. В противном случае вирус может распространиться и на других здоровых животных.

Диагностика заболевания

Ящур у человека следует отличать от таких болезней, как лекарственная аллергия и ветряная оспа, острый герпетический стоматит.

Диагноз, в основном, ставится на основании характерных клинических признаков заболевания и жалоб пациента.

Ещё для лабораторного подтверждения диагноза можно заражать морских свинок. Для этого им в кожу подушечек лапок втирают исследуемый материал.

Также одним из способов диагностики ящура является Здесь используют реакцию связывания комплемента со специфическим антигеном. Положительная реакция появляется через две недели заболевания. Для анализа потребуется кровь из вены пациента.

Осложнения заболевания

Чем опасен ящур для людей? Последствия болезни встречаются крайне редко. Это может происходить из-за различных вторичных инфекций. У детей диарея и рвота могут привести к обезвоживанию.

У взрослых может быть менингит, миокардит, пневмония и сепсис.

При развитии осложнений из-за болезни потребуется лечение антибиотиками. Именно они помогут в борьбе с инфекцией.

Лечение заболевания

Больной обязательно должен находиться в стационаре. Здесь осуществляется должный уход за полостью рта и местное лечение. Также применяются методы для облегчения симптоматики.

Пока у пациента во рту есть поражённые участки, ему необходимо будет принимать пищу только в жидком или полужидком легкоусвояемом виде. Кроме того, температура еды должна быть умеренной.

Местно применяются мази, такие как оксолиновая и интерфероновая. Также широко практикуются физиотерапевтические процедуры. В основном, пациентам назначается лазерное и ультрафиолетовое облучение.

Жаропонижающие и болеутоляющие лекарственные препараты, а также сердечно-сосудистые средства могут назначаться строго только специалистом. Если необходимо, то проводится дезинтоксикационное мероприятие. Для общего укрепления организма больного прописываются витамины.

Прогноз ящура

В основном, взрослые пациенты выздоравливают уже через две недели после начала заболевания. В этом случае прогноз благоприятный. Последствий никаких нет.

Для детей раннего возраста, заболевание у которых протекает тяжело, прогноз серьёзный. Возможен летальный исход.

Профилактика заболевания

Основой данного мероприятия является ветеринарный контроль за состоянием здоровья сельскохозяйственных животных. Ведь чаще всего встречается ящур у коров.

Для этого проводится санитарно-гигиенический контроль за состоянием здоровья и условиями труда людей, работающих на сельскохозяйственных предприятиях. Необходимо делать прививку от ящура животным своевременно. Для этого имеются специальные инактивированные вакцины.

Индивидуальная профилактика состоит в соблюдении мер личной гигиены при работе с животным сырьём и скотом. Кроме того, необходимо предохраняться от травмирования кожных покровов.

Остальным людям, тем, кто не работает в сфере сельского хозяйства, также следует быть внимательными и осторожными. Следует употреблять в пищу мясные и молочные продукты, которые прошли необходимую обработку. В основном, это касается питания детей. Перед тем, как дать ребёнку мясо или молоко необходимо подвергнуть его тщательной термической обработке. В этом случае, если в пище есть вирус, при варке он погибнет. Вакцинация людей от ящура не осуществляется.

Таким образом, прочитав данную статью, можно с лёгкостью ответить на вопрос: «Что такое ящур?». Симптомы заболевания и меры профилактики помогут остальным предостеречь себя от этого заболевания. Помните, что соблюдение нескольких рекомендаций позволит избежать этого страшного недуга и остаться здоровым.