Угол тазобедренных суставов у новорожденных норма таблица. Меры профилактики дисплазии. Что представляет собой болезнь

Что это такое - врожденные пороки развития, обусловленные патологиями костно-мышечного аппарата, являющегося элементами тазобедренного сустава, в медицине называют – дисплазией тазобедренного сустава (ДТС).

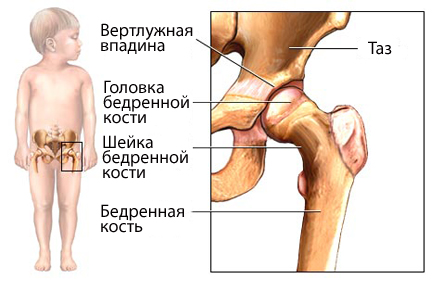

Пороку, в той или иной мере, могут быть подвержены все его элементы:

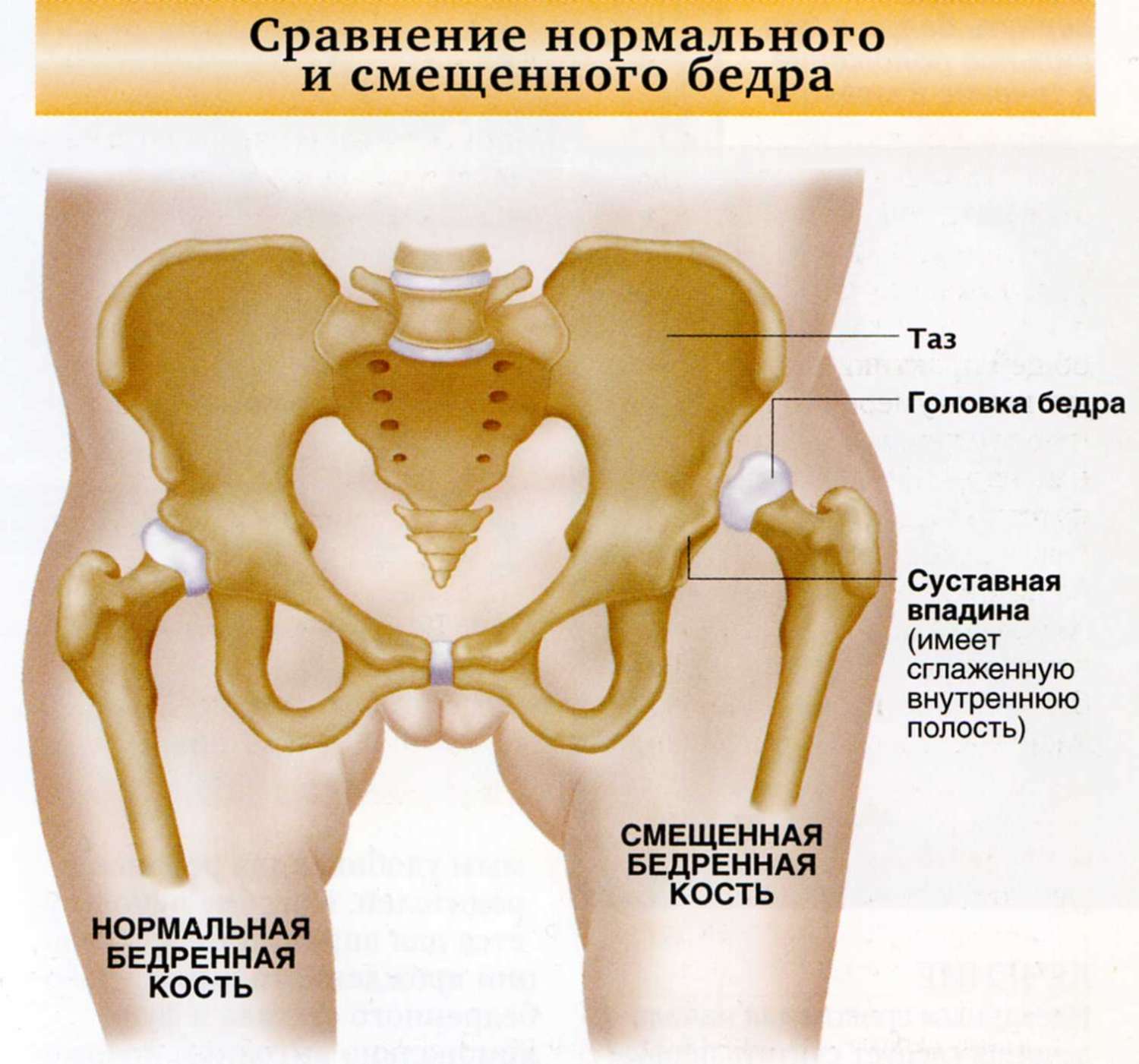

- вертлужная впадина;

- головка бедренной кости и капсула;

- недоразвитие окружающих мышц и связок.

Краткая характеристика

Роль тазобедренных суставов очень велика, они испытывают основные нагрузки, когда человек ходит, бегает или просто сидит. Выполняют огромное количество разнообразных движений.Сустав представляет собой шаровидную головку, расположенную в глубокой серповидной вертлужной впадине. С остальными частями ее связывает шейка. Нормальную, сложную работу тазобедренного сустава обеспечивает конфигурация и правильное внутреннее строение всех ее составляющих.

Любые нарушения в развитии хотя бы одной из составляющих звена выраженных:

- патологией и изменением очертаний бедренной головки, несовпадением ее размеров с размером впадины;

- растягиванием суставной капсулы;

- не нормативной глубиной и строением самой впадины, приобретение ею эллипсоидной, плоской формы, утолщением дна или скошенностью «крыши»;

- патологии хрящевого края - лимбуса;

- укорочением шейки бедренной кости с изменением ее антиверсии и диафизарного угла;

- оссификацией суставных хрящевых элементов;

- патологиями связочного аппарата головки, проявившимися гипертрофией или аплазией

Классификация ДТС

Три основных вида характеризуют патологию ДТС.1) К ацетабулярной дисплазии относят нарушение в строении и патологии в самой вертлужной впадине, в основном патологии в хрящах лимбуса, по краям впадины. Под действием давления головки он деформируется, вытесняется наружу или заворачивается внутрь сустава. Что способствует растяжению капсулы, развитию оссификации суставных хрящей и увеличению смещения бедренной головки.

2) Дисплазия Майера или эпифизарная - характеризуется точечным окостенением хрящевых тканей, вызывающего тугоподвижность суставов, болями и деформацией ног. Поражением проксимального отдела бедра, выраженного патологическими изменениями в положении шейки бедра двух типов – дисплазия обусловленная увеличением угла инклинации, либо дисплазией с уменьшением диафизарного угла.

3) Дисплазия ротационная – характеризуется замедленным суставным развитием и патологиями, выраженными явными нарушениями во взаимном расположении костей относительно горизонтальной плоскости. Само по себе такое положение дисплазией не считается, скорее всего, является пограничным состоянием.

Степень развития заболевания зависит от тяжести патологического процесса.

- 1-ю, легкую степень ДТС называют предвывихом – характеризуется небольшими отклонениями, обусловленными скошенными ацетабулярными углами крыши вертлужной впадины. При этом положение бедренной головки, находящейся в суставной полости, слегка смещено.

- 2-я степень – подвывих - в суставной полости находится лишь часть головки бедренного сустава. В отношении к полости она смещается кнаружи и кверху.

- 3-я – степень - вывих, характеризуется полным выходом головки из впадины направлением кверху.

Причины дисплазии тазобедренных суставов

Причины, в результате которых формируются суставные патологические процессы в тазобедренных суставах, обусловлены несколькими теориями:1) Теории наследственности – предполагающей наследование на генном уровне;

2) Гормональной – повышение уровня прогестерона на последних этапах течения беременности вызывает функциональные и структурные изменения в мышечно-связочных структурах плода, выраженной нестабильностью в развитии тазобедренного аппарата.

3) Согласно мультифактериальной теории на развитие ДТС влияют сразу несколько факторов:

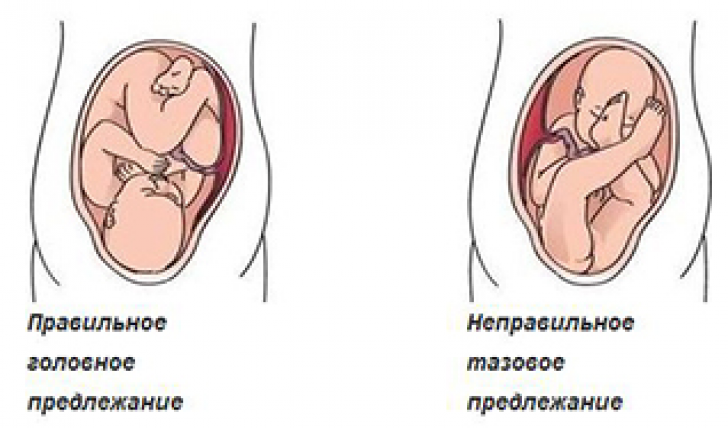

- ягодичное положение плода;

- недостаток витамин и микроэлементов;

- ограниченность движения ребенка в лоне матки – обычно, подвижность левой ножки ребенка ограничена прижатием ее стенкой матки, поэтому дисплазии чаще подвержен левый сустав бедра.

Беря это за основу, японцы нарушили свои вековые устои (плотное пеленание при ДТС). Результаты поразили даже самых недоверчивых ученых – рост заболевания сократился почти в десять раз против обычного.

Симптомы дисплазии тазобедренных суставов у детей

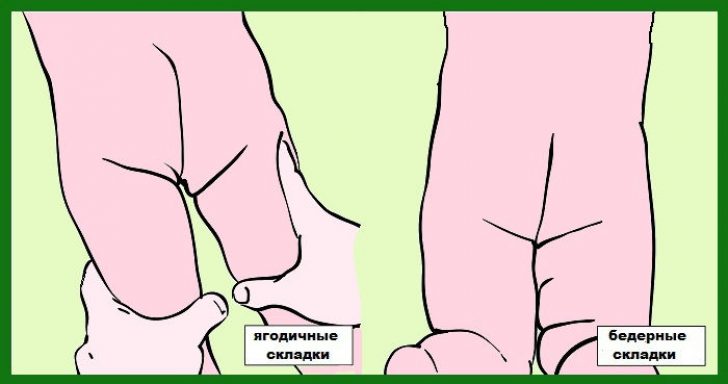

Большая роль в выявлении ранних симптомов дисплазии тазобедренных суставов принадлежит родителям, если они обратят должное внимание на характерные признаки дисплазии у детей, которые выраженные:- 1) Асимметрией расположения складочек на бедрах . Спереди и сзади их должно быть три. При осмотре, ножки должны быть разогнуты с приведенными друг к другу ступнями. При патологии, на пораженной стороне добавляются дополнительные, более глубокие складочки, как спереди, так и с ягодичной стороны.

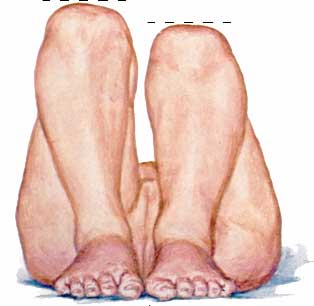

- 2) Ограничением отведения ножек – характерно при второй и третьей степени дисплазии. В нормальном состоянии ножки ребенка, в согнутом состоянии, возможно, развести полностью на девяносто градусов, при дисплазии не более чем на шестьдесят.

- 3) Определением Маркса Ортолани – симптом соскальзывания головки с характерным щелчком при разведении и приведении ножек.

- 4) Укорочением пораженной ножки . Можно определить, сопоставив высоту коленных суставов.

- размягчение костей черепа;

- иксообразной формы ножки или косолапость;

- искривление шеи;

- угнетение безусловных рефлексов (сосательных и поисковых)

Диагностика дисплазии тазобедренных суставов

Диагноз дисплазии тазобедренных суставов определяется во время осмотра ортопедом при профильном осмотре, чаще в возрасте до полугода. Постановка диагноза основывается на физикальном осмотре малыша, используются определенные тесты и сопутствующая симптоматика.В подтверждение в поликлинических условиях применяют УЗД, реже рентгенографию.

- 1) УЗД имеет преимущество среди многих других методов исследования, так как используется с рождения. Является самым безопасным методом (не инвазивным), доступным, и допускается многократное использование.

- 2) Рентгенологический метод не уступает по достоверности, но имеет ряд особенностей. Во-первых, деткам до года не рекомендовано облучение (за исключением случаев, когда диагностика УЗД попадает под сомнение или нет возможности ее выполнения). Во-вторых, необходима укладка ребенка под аппарат с соблюдением симметрии, что в детском возрасте затруднено.

- 3) Компьютерная или магнитно-резонансная томография используется в том случае, когда стоит вопрос об оперативном лечении. Дает более полную, структурированную картину.

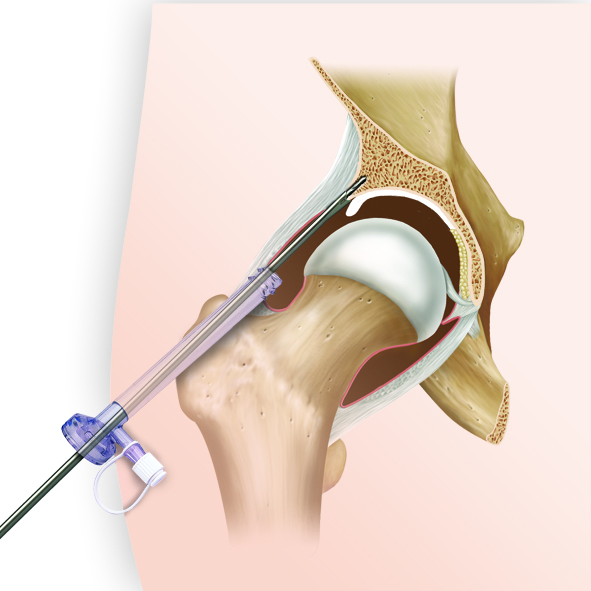

- 4) Артрографию и артроскопию используют для дополнения полной картины при постановке диагноза при запущенных состояниях. Методы являются инвазивными, выполняются под наркозом, и не имеют широкого применения.

Что делать при дисплазии тазобедренных суставов у детей: доктор Комаровский.

Лечение дисплазии тазобедренного сустава у новорожденных

В детской ортопедии есть множество методов лечения дисплазии тазобедренных суставов у ребенка.

В детской ортопедии есть множество методов лечения дисплазии тазобедренных суставов у ребенка. Каждый доктор выбирает индивидуально под своего маленького пациента программу лечения, основываясь на тяжести заболевания. Это методы, от элементарных широких пеленаний, до гипсования малыша.

И так. По-порядку о некоторых методах лечения дисплазии.

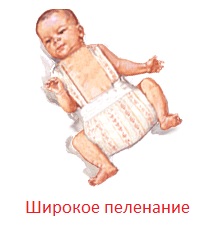

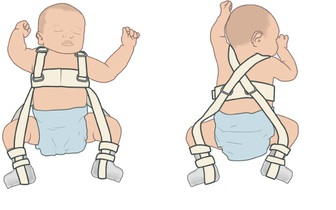

- 1) Широкое пеленание - самый доступный способ, выполнить может даже молодая мама, используют при не осложненных формах.

- 2) Штанишки Бекера – то же самое, что и широкое пеленание, но более удобны в применении.

- 3) Шина или подушка Фрейка – по функциональности так же как и штанишки, но имеет ребра жесткости.

- 4) Стремена Павлика – пришли к нам с прошлого века, но все еще пользуются спросом.

- 5) Шинирование - используют шину Виленского или Волкова (относятся к эластичному виду шинирования), также разводящую шину для ходьбы, и гипсовое шинирование.

- 6) Оперативное лечение – данный способ используют при тяжелых формах, частых рецидивах, у детей старше годовалого возраста.

К дополнительным методам лечения дисплазии, они же могут быть и основными, если речь идет о незрелости суставных элементов, или о профилактики ДТС у детей с предрасположенностью относят:

- общий массаж с акцентом на ТБС;

- гимнастика новорожденных;

- физиопроцедуры (с использованием витамин, с лидазой, с кальцием);

- парафинотерапия, аппликации на область ТБС;

- сухое тепло, грязелечение.

Чем же грозят последствия дисплазии

Деткам с дисплазией не грозит лежачий образ жизни, но ходить они начинают гораздо позже своих сверстников. Походка их отличается неустойчивостью, хромотой. Детки переваливаются как уточки и косолапят.Если не начать раннее лечение дисплазии тазобедренного сустава, это грозит развитием патологий позвоночника в виде , или . С возрастом, не устраненные тазобедренные суставные патологии приводят к неспособности выдерживать длительные нагрузки.

Начинается формирование новых очертаний суставов и впадины, формирование ложного сустава, который не может быть полноценным, так как не способен выполнять функцию опоры и полноценного отведение ноги. Развивается – неоартроз

Самое серьезное осложнение – формирование диспластического , при котором операция по замене сустава неизбежна. Если лечение дисплазий на ранних сроках занимает по времени максимум до полугода, то лечение после двенадцати лет может продлиться лет двадцать.

К какому врачу обратиться для лечения?

Если после прочтения статьи вы предполагаете, что у вас характерные для этого заболевания симптомы, то вам стоитНарушение формирования и развития тазобедренных суставов является основным типом аномалий костно-мышечной системы врожденного характера у детей до 1 года.Частота наличия у новорожденных дисплазии тазобедренного сустав составляет 25 случаев на 1000. Показатель заболевания увеличивается в разы в регионах с плохой экологической ситуацией.

Дисплазия тазобедренного сустава, или сокращенно ДТС, – это заболевание, при котором в процессе эмбриогенеза все элементы, которые участвуют в образовании сустава, остаются недоразвитыми, а именно:

костные поверхности;

невральные структуры;

Еще одним синонимом заболевания, встречающимся в медицинской литературе, является врожденный вывих бедра. Заболевание имеет три степени тяжести:

Первая степень (предвывих) – присутствует недоразвитие костно-хрящевых элементов, при этом мышечно-связочный аппарат не изменяется и отсутствует отклонение головки бедренной кости.

Вторая степень (подвывих) – смещение головки бедренной кости кнаружи или кверху, которое развивается на фоне характерных признаков предвывиха.

Третья степень (вывих) – очень тяжелая форма, при которой контакт головки бедра с вертлужной впадиной отсутствует, суставные поверхности не контактируют.

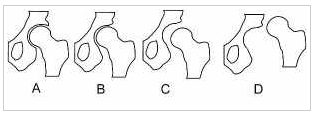

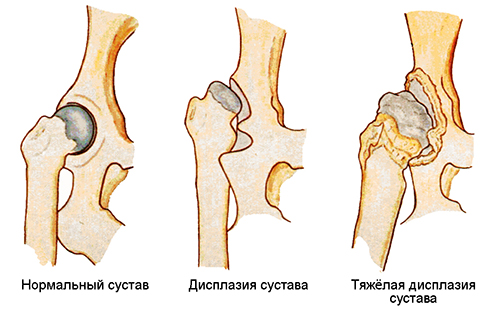

Данный рисунок отображает типы дисплазии тазобедренного сустава

А – нормальное состояние тазобедренного сустава у новорожденного; В – 1 степень дисплазии (предвывих); С – 2 степень дисплазии (подвывих);D – 3 степень дисплазии (вывих).

Историческая справка

Первые признаки заболевания у новорожденных были описаны еще Гиппократом. Для лечения патологии он применял вытяжение при помощи тяжелых грузов. Лишь в начале ХХ века началось серьезное изучение этого заболевания, появляются работы по современному лечению и диагностике заболевания. Термин «дисплазия» впервые был введен в 1925 году.

Причины развития у новорожденных дисплазии тазобедренного сустава

Существует несколько теорий, которые объясняют причину развития у детей врожденной дисплазии тазобедренного сустава.

Гормональная теория – причиной развития дисплазии является высокий уровень прогестерона в последний триместр беременности. Это приводит к снижению тонуса мышечно-связочного аппарата, что в свою очередь приводит к нестабильности в тазобедренном суставе.

Наследственная теория – заболевание возникает из-за генетической предрасположенности.

Экзогенная теория – патология опорно-двигательного аппарата возникает из-за нарушений в процессе развития костной ткани, вызванных воздействием некоторых лекарственных препаратов и токсических веществ.

Мультифакторная теория – возникновение у младенцев дисплазии тазобедренного сустава происходит от совокупного воздействия описанных выше фактов.

Состояния, способствующие развитию врожденной третьей степени ДТС (вывиха бедра):

ограничение подвижности плода внутри матки;

недоразвитие вертлужной впадины;

недостаток микроэлементов и витаминов (витамина Е, железа, йода, кальция, фосфора);

ягодичное предлежание плода.

Интересный факт

Была установлена зависимость повышенной заболеваемости дисплазией тазобедренного сустава от характера пеленания ребенка. Многие страны Азии и Африки имеют меньший уровень заболеваемости по той причине, что новорожденных носят на спине, поэтому не пеленают (не ограничивают движения ребенка). В 70-х годах ХХ века японские врачи запретили туго пеленать детей при ДТС. В результате число детей, имеющих патологию, уменьшилось примерно в 10 раз.

Симптомы ДТС

Во время осмотра ребенка врач обращает внимание на такие признаки:

объем пассивных и активных движений;

мышечный тонус;

симметрия или асимметрия кожных складок на бедрах;

размеры и положение нижних конечностей.

Наличие у ребенка дисплазии тазобедренного сустава имеет характерные симптомы.

Симптом щелчка (симптом соскальзывания). Ребенок укладывается на спину, при этом ноги сгибаются в тазобедренных и коленных суставах под углом 90 0 (большие пальцы врача располагаются на внутренней поверхности бедер, остальные пальцы располагаются на наружной поверхности). Во время отведения бедер большой вертел испытывает надавливание, за счет чего вправляется головка бедренной кости. Этот процесс сопровождается щелчком.

Относительное укорочение конечности. Такой симптом встречается редко и наблюдается в случае высокого вывиха.

Ограничение отведения бедер. ДТС у детей вызывает ограничения по отведению бедер на 80 0 и меньше. Наибольшая вероятность симптома при одностороннем поражении.

Наружная ротация нижних конечностей –такой признак характеризуется поворотом бедра пораженной стороны кнаружи. В некоторых случаях может наблюдаться и у здоровых детей.

Асимметричное положение ягодичных и бедренных складок – обнаруживается в ходе визуального осмотра.

![]()

Вспомогательные (второстепенные) признаки ДТС у новорожденного:

снижение пульсации бедренной артерии на стороне патологически измененного сустава;

атрофия мышц (мягких тканей) на стороне поражения.

Иногда встречаются бессимптомные случаи дисплазии тазобедренного сустава.

Методы инструментальной диагностики

Многих родителей интересует, каким образом можно стопроцентно определить наличие у ребенка ДТС. Для уточнения диагноза проводятся такие диагностические манипуляции.

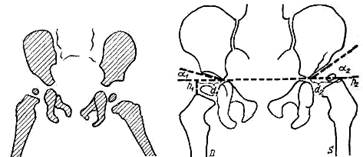

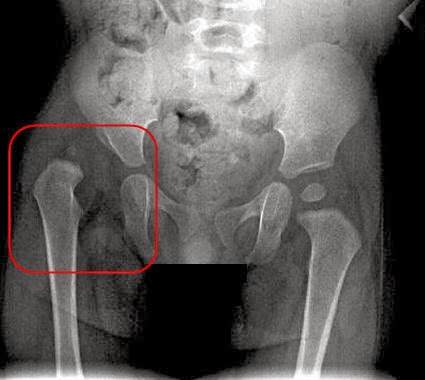

Рентгенологическое исследование. Для достоверного результата перед снимком необходимо: использовать защитные прокладки, симметрично уложить ребенка, провести процедуру в минимальные сроки. Для проведения процедуры понадобится помощь родителей или другого помощника для фиксации ребенка в нужной позе. На рентгеновском снимке дисплазия тазобедренного сустава имеет характерные признаки:

смещение бедра от вертикальной линии кнаружи;

несоответствие размеров головки размерам суставной впадины;

отхождение головки бедра от центральной оси;

скошенность крыши вертлужной впадины.

Артрография позволяет провести диагностику капсулы и связок, которые невозможно продиагностировать при помощи рентгена. Этот метод позволяет установить наличие ДТС даже при первой степени заболевания. Артрограмма позволяет определить заращение вертлужной впадины, фиброз капсулы, положение и форму головки. Процедура выполняется под общей анестезией. При помощи тонкой иглы прокалывают кожу, подкожно-жировую клетчатку и капсулу, проникнув таким образом в полость сустава, вводят контраст: инертный газ или йодсодержащее вещество. После этого выполняется рентген.

Артроскопия. Изображение хрящей, связок, костных поверхностей получают путем введения в полость сустава проводника с камерой, который выводит изображение на экран.

Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава. Главным преимуществом метода является отсутствие лучевой нагрузки, благодаря чему метод можно использовать многократно для контроля процесса лечения. Этот метод полностью безопасен для ребенка и является неинвазивным. Ультрасонографическое исследование позволяет выявить заболевание на ранних стадиях. УЗИ проводят при:

снижении мышечного тонуса нижних конечностей;

тяжелом течении родов и беременности;

наличии клинических признаков ДТС.

Компьютерная томография (КТ). При помощи КТ можно провести оценку дополнительных рентгенологических показателей – степень атрофии мягких тканей, окружающих сустав. Главный недостаток метода – это высокая доза облучения, в том числе при однократном обследовании.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) –для определения показаний к оперативному вмешательству.

Дифференциальная диагностика ДТС у детей

Симптомы врожденного вывиха бедра могут соответствовать и другим заболеваниями. Поэтому врач должен провести максимальный комплекс диагностических исследований, чтобы установить правильный диагноз.

Дисплазию тазобедренного сустава необходимо дифференцировать от таких заболеваний:

эпифизарные остеодисплазии;

рахит у грудничков;

артрогрипоз;

метафизарные переломы;

паралитический вывих;

патологический вывих бедра.

Врожденный вывих бедра в цифрах

Положительный результат лечения достигается в 97% случаев при условии начала лечения до 3 месяцев.

Начало лечения во втором полугодии имеет положительный результат лишь в 30% случаев.

До 6 месяцев патологию получается выявить только в 40% случаев.

Длительность лечения при условии его начала до 3-месячного возраста составляет 2 месяца, лечение, начатое после достижения ребенком одного года, продолжается более 20 лет.

Основные виды лечения ДТС у новорожденных

Существует большое количество научных работ, информация которых содержит предписание по лечению дисплазии тазобедренного сустава. При этом большинство авторов руководствуется такими принципами:

сочетание тяжелого течения беременности и асимметрии ягодичных складок является предлогом для начала лечебной терапии;

лечение назначается даже в том случае, если клинические признаки заболевания отсутствуют, но рентгенологические исследования подтверждают наличие врожденного вывиха бедра;

лечение назначается при обнаружении во время осмотра клинических признаков заболевания.

Консервативное лечение подразумевает:

иглорефлексотерапия;

гипербарическая оксигенация;

магнитно-лазерная терапия;

грязелечение;

ультразвук;

амплипульстерапия;

электрофорез – позволяет при ДТС вводить лекарства в область размещения тазобедренного сустава.

Широкое пеленание: нижние конечности не подвергаются ограничению подвижности суставов, что способствует правильному формированию вертлужной впадины и спонтанному вправлению вывиха. Такое пеленание проводится в течение 1-2 месяцев.

Распорки позволяют иметь свободный доступ к телу путем отведения ножек при сгибании. Наиболее используемой шиной при ДТС являются стремена Павлика.

Использование функциональных гипсовых повязок, усовершенствованных дистракционной системой.

Физиотерапевтические методики уменьшают болевой синдром, препятствуют появлению контрактур, улучшают обменные процессы в тканях, снижают активность воспалительных процессов. Применяются такие виды физиотерапии:

В случае неэффективности консервативных методик пациенту показано оперативное лечение дисплазии тазобедренного сустава. Применяются такие виды операций:

эндоскопическое лечение дисплазии;

открытое вправление дисплазии тазобедренного сустава.

Памятка для родителей

Детям по окончании лечения врожденного вывиха бедра необходимо придерживаться специального режима.

Применять ортопедические ботинки, которые фиксируют голеностопные суставы.

Не использовать приспособления, форсирующие ходьбу (ходунки и прочее).

Запрещено раннее обучение ходьбе.

Реабилитационные мероприятия при наличии у новорожденных ДТС

Реабилитация направлена на:

приспособление сустава к новым для него условиям статики и динамики;

активизацию восстановительных (репаративных) процессов;

укрепление мышц, обслуживающих тазобедренный сустав.

Для выполнения этих целей используются медикаментозные препараты, физиотерапевтическое лечение, лечебная физкультура.

Профилактика развития у новорожденного дисплазии тазобедренного сустава

Для предупреждения развития у ребенка ДТС необходимо:

исключить тугое пеленание;

регулярно посещать ортопеда и невролога;

заниматься лечебной физкультурой;

выполнять УЗИ суставов.

Из практики врача-ортопеда

Пациент Юля В., возраст 8 месяцев. Поставлен диагноз: «дисплазия тазобедренного сустава второй степени». Пациент проходил регулярные курсы амбулаторного лечения, но отсутствие положительной динамики стало основанием для госпитализации пациента в травматологическое отделение областной детской больницы.

Во время осмотра при поступлении на стационар врач выявил:

асимметрию бедренных и ягодичных складок;

ограничение по отведению в тазобедренных суставах, составляющее до 70 градусов;

укорачивание нижней правой конечности на 1см.

Рентгенологическое исследование установило гипоплазию ведущих элементов левого тазобедренного сустава, отсутствие головок бедер.

Проведена следующая терапия:

оперативным путем (под общей анестезией) было проведено удлинение приводящих мышц бедра;

3-недельное лейкопластырное вытяжение с последующим вправлением головки левого бедра и наложением гипсовой повязки;

через три месяца была удалена гипсовая повязка;

была наложена шина Вилевского;

Контрольная рентгенограмма показала, что вывих головки левой бедренной кости находится во вправленном положении.

С 6 месяцев Юле позволяется ползать.

Реабилитационное лечение (периодичность 1 раз на 3 месяца), включающее:

физиотерапевтическое лечение (грязелечение, массаж нижних конечностей, электрофорез, амплипульстерапия);

гимнастическая разработка левого тазобедренного сустава при помощи упражнений;

терапия препаратами для восстановления структуры хряща;

диетотерапия;

витамины группы В;

гипербарическая оксигенация.

В возрасте 13 месяцев была удалена шина Вилевского, разрешена дозированная нагрузка в статике.

Контрольная рентгенограмма показала полное отсутствие признаков дисплазии тазобедренного сустава слева.

Подвижность сустава полностью восстановлена, болевой синдром отсутствует.

Вышеуказанный случай подтверждает, что дисплазия тазобедренного сустава является излечимой патологией. Полное восстановление функций опорно-двигательного аппарата возможно при своевременном обращении к ортопеду и выполнении рекомендаций в полном объеме.

У 3 из 1000 новорожденных диагностируют дисплазию суставов – заболевание, связанное с нарушением их функций врожденного характера. Чаще всего такому повреждению подвергается самые крупные суставы в организме человека – тазобедренные, последствия нарушений их функций могут быть весьма серьезными и привести даже к инвалидизации человека. Поэтому важно и диагностировать вовремя болезнь, и начать лечение до момента развития необратимых процессов.

Оглавление:Причины возникновения дисплазии тазобедренного сустава у детей

В медицине различают три основные причины развития рассматриваемой патологии тазобедренного сустава:

- генетическая предрасположенность;

- нарушения формирования тканей при внутриутробном развитии плода;

- гормональное влияние.

По статистике дисплазия тазобедренного сустава (дисплазия ТБС) диагностируется в 25% случаев у детей, родители которых в анамнезе имеют это же заболевание. Достаточно часто рассматриваемое заболевание диагностируется одновременно с миелодисплазией – нарушения в процессе образования клеток крови в красном костном мозге. Врачи связывают такое нарушение непосредственно с дисплазией тазобедренного сустава.

Речь идет о нестабильном гормональном фоне беременной – в организме отмечается высокий уровень прогестерона. Этот гормон оказывает расслабляющее действие на связки, суставы и хрящи – это необходимо для родовой деятельности и благополучного родоразрешения. Но «фокус» в том, что прогестерон обладает высокой плацентарной проницаемостью и попадает в кровоток плода – это провоцирует размягчению связочного аппарата будущего ребенка.

Обратите внимание:

такое негативное воздействие гормона прогестерона имеет особую интенсивность в случае неправильного положения плода или родов в ягодичном предлежании.

Неправильное формирование тканей у плода

Зачаток тазобедренного сустава наблюдается уже в 6-недельном возрасте плода, первые движения им будущий ребенок совершает на 10-й неделе своего внутриутробного развития. И если на этих этапах на беременную (а следовательно и на плод) будут оказывать воздействие негативные/вредные факторы, то вероятность развития дисплазии тазобедренного сустава повышается в разы. К таким вредным факторам могут относиться:

- различные химические вещества, к этому относятся и определенные лекарственные препараты;

- неблагополучная экологическая обстановка;

Обратите внимание: самую большую роль в формировании тканей у плода играют вирусные заболевания – если женщина переболела таким на 1 триместре беременности, то риск рождения ребенка с дисплазией тазобедренного сустава резко возрастает.

Кроме этого, рассматриваемое заболевание диагностируется в следующих случаях:

- плод слишком крупный;

- у матери диагностируется маловодие;

- предлежание плода тазовое;

- заболевания матери гинекологического характера – например, спаечные процессы и другие.

Классификация дисплазии тазобедренного сустава

Выделяют три степени развития рассматриваемого заболевания, для каждой из них характерны определенные симптомы.

1 степень – незрелость компонентов тканей сустава

Чаще всего наблюдается в случае рождения недоношенного ребенка, врачи дают ему определение как преходящее состояние между здоровым и больным суставом.

Нередко 1 степень дисплазии тазобедренного сустава диагностируется у вполне доношенных детей, но рожденных с малым весом. Такое случается, если у матери была фето-плацентарная недостаточность в период вынашивания ребенка.

2 степень – предвывих тазобедренного сустава

Врачи отмечают изменение формы вертлужной впадины, но при этом собственно бедренная кость впадину не покидает, остается в ее пределах. Нет и патологических изменений в анатомическом строении вертлужной впадины.

3 степень – подвывих тазобедренного сустава

На этой стадии дисплазии тазобедренного сустава уже отмечается изменение формы головки бедренной кости, она свободно перемещается внутри сустава, но при этом не выходит за его пределы.

Очень важно: наиболее серьезным вариантом считается вывих тазобедренного сустава, для которого характерно:

- грубое нарушение анатомического строения сустава;

- изменения наблюдаются и в связках, и в мышцах, и в суставной сумке;

- головка бедренной кости выходит за пределы суставной впадины и располагается либо сбоку, либо сзади нее.

Чаще всего рассматриваемое заболевание диагностируется у девочек, причем, на первом году жизни.

Симптомы дисплазии тазобедренного сустава

Признаки дисплазии тазобедренного сустава можно разделить на две большие группы:

- характерная клиническая картина у детей первого года жизни;

- симптомы, присущие детям в возрасте старше 12 месяцев.

Очень тяжело диагностируется 1 и 2 степени дисплазии тазобедренного сустава – явные признаки отсутствуют, обратить внимание на проявления может педиатр или ортопед во время профилактического осмотра. Но и сами родители должны внимательно следить за внешним видом и поведением новорожденного. Должны насторожить следующие факторы:

- несимметричное расположение складок на ягодицах и подколенных впадинах;

- развести ножки, согнутые в коленках, проблематично;

- ребенок проявляет явное недовольство, громко плачет при разведении ножек с согнутыми коленями.

При подобных признаках родители должны посетить врача и пройти полное обследование у ортопеда. Специалист обязательно назначит ультразвуковое исследование тазобедренного сустава, которое поможет выявить позднее окостенение головки бедренной кости. В отдельных случаях целесообразно провести и рентгенологическое обследование – на изображении будет отчетливо видно скошенность наружного края вертлужной впадины и уплощение ее крыши.

Гораздо интенсивнее проявляется дисплазия тазобедренного сустава в 3 степени течения и при вывихе. В этих случаях будут присутствовать следующие характерные признаки:

- Симптом «щелчка» . Этот звук слышится, когда врач или родитель начинает разводить ножки, согнутые в коленках, в стороны – головка бедренной кости в этот момент начинает входить в суставную впадину и делает это с характерным щелчком. При обратном движении слышится такой же звук – головка бедренной кости снова выходит за пределы суставной впадины.

- Асимметрия кожных складок . Проверяется этот симптом у ребенка в положении лежа на животе и лежа на спине. Обратить внимание стоит не на количество складок (оно различается даже у здоровых детей), а на их глубину и высоту расположения.

- Разведение ножек в стороны осуществляется с ограничением . Именно этот симптом позволяет диагностировать дисплазию тазобедренного сустава у новорожденных в первые 5-7 дней жизни с уверенностью в 100%. Придерживаются следующего показателя: если ограниченность достигает 50%, то рассматриваемое заболевание точно присутствует.

- Укорочение ножки относительного характера . Проверяют этот симптом следующим образом: укладывают младенца на спинку, сгибают ножки в коленках и устанавливают их стопами к столу/дивану. У здорового ребенка коленки будут находиться на одном уровне, если же одно колено явно выше другого, то это означает присутствие укорочения ножки.

- Симптом Эрлахера . Его врачи определяют подведением выпрямленной ножки новорожденного к другой ножке, затем пытаются завести исследуемую конечность за другую (складывают ножки крест-накрест). У здорового новорожденного пересечение ножек происходит в средней или нижней части бедра, при дисплазии тазобедренного сустава это явление наблюдается в верхней трети бедра.

В случае врожденного вывиха бедра будет наблюдаться вывернутая наружу больная ножка (неестественным образом). Это определяется, когда новорожденный лежит на спинке с выпрямленной ножкой и в тазобедренном, и в коленном суставах.

Признаки дисплазии тазобедренного сустава у детей старше 12 месяцев

Выявить рассматриваемое заболевание у детей старше 1 года очень легко – характерным признаком является нарушение походки: ребенок прихрамывает на одну ножку, если дисплазия тазобедренного сустава развивается с одной стороны, или имеет «утиную» походку в случае развития патологии с двух сторон.

Кроме этого, будут отмечены малые формы ягодичных мышц с пораженной стороны, а если надавить на пяточную кость, то подвижность будет заметна от стопы до бедренной кости (ребенок при этом должен лежать на спине с выпрямленными ногами).

Как только поставлен диагноз дисплазия тазобедренного сустава, нужно немедленно начинать лечение – это станет гарантией выздоровления.

В первый же месяц после рождения врачи назначают ребенку широкое пеленание. Оно делается следующим образом: обычная фланелевая пеленка складывается прямоугольником шириной 15 см (приблизительно, допускается +- 2 см), ее прокладывают между ножками ребенка, которые согнуты в коленках и разведены в стороны на 60-80 градусов. Края пеленки доходят до колен, завязками она фиксируется на плечах младенца.

В первый же месяц после рождения врачи назначают ребенку широкое пеленание. Оно делается следующим образом: обычная фланелевая пеленка складывается прямоугольником шириной 15 см (приблизительно, допускается +- 2 см), ее прокладывают между ножками ребенка, которые согнуты в коленках и разведены в стороны на 60-80 градусов. Края пеленки доходят до колен, завязками она фиксируется на плечах младенца.

Обратите внимание: новорожденный довольно быстро привыкает к такому виду пеленания, не капризничает и спокойно переносит моменты «упаковывания» ножек в желаемое положение. Через некоторое время ребенок сам начинает ножки выставлять в нужное положение перед пеленанием, но нужно будет набраться терпения – сначала будет тяжело успокоить ребенка.

Широкое пеленание практически всегда сочетается с лечебной гимнастикой – она элементарна: при каждой смене памперса или очередном пеленании необходимо в медленном темпе разводить ножки в сторону и возвращать их на место. Эффективным будет и плавание на животе.

Любые процедуры при диагностировании дисплазии тазобедренного сустава может назначать только специалист! Лечебную гимнастику первые несколько раз проводит медицинский работник, а родители учатся делать процедуру правильно.

Врач ортопед (или педиатр) ведет динамическое наблюдение за состоянием ребенка, и если положительных сдвигов не наблюдается, то может быть назначено ношение специфических ортопедических приспособлений. К таковым относятся:

Лечение с помощью специфических ортопедических приспособлений направлено на фиксацию тазобедренных суставов ребенка в правильном положении ножек.

Врач назначает приспособления по мере роста и физического развития ребенка:

- с 1 месяца до 6 месяцев – целесообразно применять стремена Павлика, в некоторых случаях эффективной будет шина с подколенными туторами;

- с 6 до 8 месяцев врач назначает шину с бедренными туторами;

- в возрасте от 8 месяцев и до 12 месяцев , если в дальнейшем ребенку разрешается ходить, ребенок должен носить отводящую шину для хождения.

Специфические ортопедические приспособления необходимо носить ежедневно, поэтому родителей всегда волнует вопрос ухода за ребенком в таком положении. Для облегчения своей же работы необходимо запомнить следующие правила:

- В момент смены подгузника нельзя поднимать малыша за ноги – нужно завести руку под ягодицы и аккуратно приподнять их.

- Чтобы поменять распашонку, нет необходимости снимать ортопедическое приспособление – достаточно лишь развязать завязки на плечах.

- Сверху на шины/стремена можно надевать костюмы, платья, жилетки и любую одежду.

- Если врач назначил ношение шин, то приготовьтесь к более редкому купанию ребенка: 3 раза в день родители должны осматривать кожу малыша под ремнями и подвязками, чтобы избежать появления раздражения на коже, опрелостей. Вместо купания можно применять регулярные обтирания ветошью, смоченной в теплой воде. При необходимости полностью обмыть ребенка можно отстегнуть один ремешок, но придерживать ножку в заданном положении во время проведения гигиенической процедуры, а затем идентично обмыть вторую сторону туловища.

- Постоянно следите за состоянием непосредственно шины – она не должна быть мокрой, а под ее пояс/ремешок не должны попадать тальк, детская присыпка или крем, так как это может вызвать раздражение кожного покрова.

Обратите внимание: во время кормления ребенка мать должна следить за тем, чтобы ножки его не сводились бедрами друг к другу, если этот процесс осуществляется без специфических ортопедических приспособлений.

Продолжительность ношения подобных поддерживающих устройств достаточно длительная, поэтому родители должны набраться терпения, быть готовыми к капризам и излишнему беспокойству малыша и ни в коем случае не малодушничать! Вариант «пусть ребенок отдохнет от этих ужасных шин» и «ничего страшного за 30-60 минут не случится» может обернуться инвалидизацией в будущем.

Обращая внимание на динамику рассматриваемого заболевания, видя результаты ношения специфических ортопедических приспособлений, врач может назначить лечебную гимнастику и массаж.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно проводить подобные процедуры – это может значительно ухудшить состояние здоровья малыша. Только специалист, который ведет постоянное наблюдение за маленьким пациентом, может дать какие-то рекомендации.

Лечебная гимнастика при дисплазии тазобедренных суставов

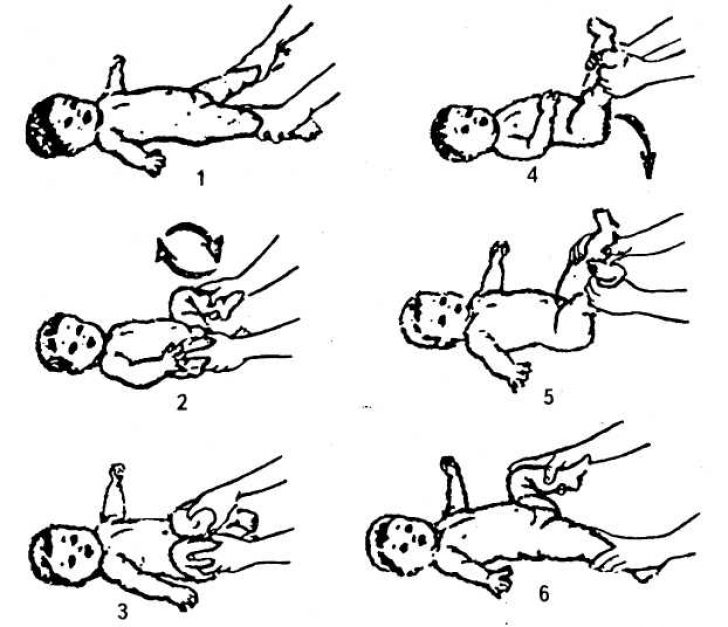

Если назначена такая процедура, то родители ребенка с диагнозом дисплазия тазобедренных суставов должны посетить несколько занятий у физиотерапевта – специалист покажет, как правильно делать упражнения, даст конкретное расписание занятий. Существует общее описание упражнений:

- Ребенок лежит на спинке, родители поднимают поочередно ножки малыша вверх, при этом сгибая коленные и тазобедренные суставы.

- Малыш остается лежать на спине, а родитель сгибает ему ножки в коленных суставах и в тазобедренных, не приподнимая их над поверхностью. Далее нужно разводить ножки ребенка умеренно, давая минимальную нагрузку, а также делать вращательные движения бедрами.

- В аналогичном исходном положении ножки ребенка, согнутые в коленях и тазобедренных суставах, максимально разводим в стороны, пытаясь приблизиться к поверхности стола коленками.

Обратите внимание: каждое из описанных упражнений должно выполняться не менее 8-10 раз, а в день таких «подходов» нужно сделать не менее 3.

Более полную информацию о диагностике дисплазии и упражнениях при дисплазии тазобедренного сустава у ребенка вы получите, просмотрев данный видео-обзор:

По поводу массажа можно сказать следующее:

- несмотря на то, что для новорожденных и детей в возрасте до 12 месяцев он проводится в щадящем режиме, польза от него огромная – рассматриваемое заболевание вполне реально вылечить;

- если проделывать рекомендованные упражнения с назначенной специалистом частотой, то первые результаты можно будет заметить уже через месяц такого лечения;

- массаж сам по себе вряд ли окажет какое-либо положительное воздействие на состояние здоровья ребенка – важно проводить комплексную терапию.

Правила проведения массажа при дисплазии тазобедренных составов расскажет врач, а физиотерапевт покажет и научит родителей выполнять все процедуры правильно. Рекомендуемый комплекс массажных упражнений:

- Малыш лежит на спинке, родитель поглаживает его стопы, бедра, коленные чашечки, руки и живот. Затем ребенка нужно перевернуть на живот и точно также мягкими поглаживаниями разогреть все тельце. Не забывайте «работать» и над внутренней частью ножек, особенно бедер – для свободного доступа к этим местам нужно просто раздвинуть ножки ребенка в стороны.

- Ребенок лежит на животе, а родитель поглаживает/растирает поясницу, плавно переходя на ягодицы, в конце проводим мягкие пощипывания ягодичных мышц.

- Переворачиваем ребенка на спинку и начинаем трудиться над мышцами бедер – поглаживаем ножки, потряхиваем, аккуратно пощипываем. Ни в коем случае нельзя прикладывать какие-то усилия при проведении этой части массажа – мышцы бедра могут резко сократиться (спазмировать), что спровоцирует сильную боль. После растирания и расслабления мышц можно приступать к сгибанию/разгибанию ножек в коленных и тазобедренных суставах, но только в тех пределах, которые были обозначены ортопедом.

- Вращения бедра вовнутрь – родитель должен рукой зафиксировать тазобедренный сустав, второй – взяться за колено и с небольшим надавливанием вращать бедро во внутреннюю сторону. Затем поработать над другим тазобедренным суставом.

После массажа необходимо дать ребенку отдых – погладьте его, без усилий разотрите тельце.

Обратите внимание: массаж делается один раз в сутки, каждое упражнение необходимо выполнить минимум 10 раз. Делать перерывы в массажном курсе нельзя – это чревато остановкой положительной динамики. Длительность курса проведения массажа определяет врач.

Во время проведения лечебной гимнастики и массажа важно понимать, что эффективными будут и физиотерапевтические процедуры – парафиновые аппликации, электрофорез с использованием лекарственных препаратов, в состав которых входят кальций и фосфор.

Если диагностика дисплазии тазобедренных суставов была проведена с запозданием, или же вышеописанные терапевтические методы не дают положительного результата, то врачи назначают длительное поэтапное гипсование. В особо тяжелых случаях целесообразно проводить операционное лечение. Но подобные решения принимаются исключительно в индивидуальном порядке, после тщательного обследования пациента и длительного наблюдения за прогрессированием болезни.

В случае тяжелых форм дисплазии тазобедренных суставов нарушения в работе этого аппарата имеют пожизненный характер, даже если диагностика и лечение были проведены своевременно.

Восстановительный период

Даже если лечение прошло успешно, ребенок с диагнозом дисплазия тазобедренных суставов остается на диспансерном учете у врача-ортопеда на длительный срок – в некоторых случаях до полного прекращения роста. Специалисты рекомендуют выполнять контрольное рентгенологическое обследование тазобедренных суставов 1 раз в 2 года. Ребенку накладываются ограничения на физические нагрузки, рекомендуется посещение специальных ортопедических групп в дошкольных и школьных учреждениях.

Даже если лечение прошло успешно, ребенок с диагнозом дисплазия тазобедренных суставов остается на диспансерном учете у врача-ортопеда на длительный срок – в некоторых случаях до полного прекращения роста. Специалисты рекомендуют выполнять контрольное рентгенологическое обследование тазобедренных суставов 1 раз в 2 года. Ребенку накладываются ограничения на физические нагрузки, рекомендуется посещение специальных ортопедических групп в дошкольных и школьных учреждениях.

Тазобедренные суставы соединяют самые большие фрагменты скелета человека. Они должны быть подвижными и выдерживать большие нагрузки. Дисплазия тазобедренного сустава у новорожденных нарушает развитие опорно-двигательного аппарата из-за неправильного положения головки бедра. Раннее обнаружение патологии и правильно подобранное лечение приведет к абсолютному выздоровлению ребёнка.

Патология регистрируется в среднем у 3 процентов детишек. Редко встречается недуг в южных странах, где младенцев не принято туго пеленать. Так, в Японии отказались от искусственного ограничения подвижности новорожденных, и число детишек с дисплазией снизилось в десять раз.

Дисплазия тазобедренных суставов у новорожденных в 4 раза чаще поражает девочек.

Более половины больных детей страдают от порока одного сустава – левого. В остальных случаях ослаблен правый либо оба сустава.

К причинам развития дисплазии тазобедренных суставов у новорожденных относят наследственную предрасположенность – недуг может передаться по материнской линии.

Помимо генетики, есть иные факторы риска:

- Ограничение подвижности в мамином животе или у младенца при помощи пеленок;

- Избыток прогестерона на последнем триместре вынашивания плода;

- Сильнейший токсикоз в начале беременности и тонус матки на всем ее протяжении;

- Интоксикация, в том числе и алкоголем, наркотиками, фармпрепаратами;

- Неправильное положение плода (чаще – ягодичное предлежание) или его большой размер;

- Дефицит ценных элементов (особенно кальция, фосфора, витамина Е);

- Врожденный дефект вертлужной впадины;

- Болезни будущей мамы – хронические или инфекционные.

Считается, что суставные проблемы могут возникнуть вследствие неблагополучной экологической обстановки в месте рождения.

Какие виды и степени заболевания существуют?

У грудничка связки излишне эластичны и не всегда способны удержать головку бедра в суставной впадине. При неблагоприятных обстоятельствах она принимает неестественное положение. В зависимости от этого определяют четыре основных типа тазобедренных суставов у ребенка с несколькими подтипами:

У грудничка связки излишне эластичны и не всегда способны удержать головку бедра в суставной впадине. При неблагоприятных обстоятельствах она принимает неестественное положение. В зависимости от этого определяют четыре основных типа тазобедренных суставов у ребенка с несколькими подтипами:

- Нормальный сустав

- Имеются незначительные нарушения.

- Подвывих бедра.

- Сильный вывих.

У большинства малышей регистрируют тип 2а. Это легкая степень недуга, предвывих. Мышцы и связки еще не изменены, но если не начать лечение, болезнь перейдет в более серьезные стадии. При подвывихе связки потеряют напряженность, и головка начинает двигаться вверх. Вывих приведет к тому, что она выйдет из впадины, и лечение окажется длительным, возможно даже хирургическим.

На терапевтический курс влияет и форма недуга:

- Ацетабулярная, когда вследствие неправильного строения ветлужной впадины происходит заворот сустава, хрящевое окостенение и смещение бедренной головки.

- Эпифизарная, характеризующаяся плохой подвижностью суставов и сильной болью;

- Ротационная – с неверным размещением костей в плоскости, приводящая к косолапости.

Каждая форма может проявиться на любом из суставов либо на обоих.

Как обнаружить патологические изменения?

Симптомы заболевания могут быть замечены еще в родильном доме, в первые дни жизни малыша. Неонатолог осматривает кроху, учитывая факторы риска и тяжесть протекания беременности. Особенно тщательному осмотру должны подвергаться девочки и крупные мальчуганы. Но чаще дисплазия тазобедренного сустава у детей выявляется ортопедом, который проводит первое обследование.

Симптомы дисплазии тазобедренных суставов у новорожденного

Главные признаки недуга, которые несложно обнаружить родителям:

Дополнительными признаками считаются расстройство поискового и сосательного рефлекса, неправильный пульс и вялые мышцы в зоне бедер и таза, кривошея. У деток постарше на болезнь может указывать позднее вставание на ножки, «утиная» походка, проблемы с координацией движений. При появлении подобных симптомов следует записаться на прием к ортопеду.

Аппаратные исследования

На основе внешнего осмотра и пальпации диагноз никогда не ставят. При подозрении на заболевание необходимо проведение аппаратных исследований.

К наиболее эффективным диагностическим методикам относятся:

- Ультразвуковая диагностика. Позволяет выявить патологические изменения у деток первых месяцев жизни.

- Рентгенограмма. Также дает точный результат: на рентгеновских фото видны отклонения от нормы. Но детям 1 года жизни такая процедура не рекомендована из-за вредного облучения.

- Компьютерная и магнитно-резонансная томография. Проводят при необходимости операции, чтобы получить полную картину состояния суставов в нескольких проекциях.

Артрография и артроскопия позволяют судить о состоянии костных поверхностей, связок, хрящей. Из-за сложности проведения их используют только в самых непонятных случаях.

Очень важна дифференциальная диагностика, ведь существуют болезни со схожими симптомами, но требующие иных терапевтических приемов. К ним относятся паралитический вывих бедра, артрогрипоз, рахит, метафизарный перелом, эпифизарная остеодисплазия.

Методы лечения при диагнозе дисплазия тазобедренного сустава у грудничка

Даже если дефект сустава не слишком значительный, терапию нужно начинать безотлагательно. Предвывих способен перейти в вывих.

Кроме того, лечение малыша до полугода будет быстрым и эффективным, самым маленьким достаточно проходить терапию два месяца. Недуг у ребятишек после года лечится гораздо дольше.

Терапия

Терапевтическая методика зависит от степени запущенности диспластического процесса.

К методам излечения дисплазии на первом году жизни относятся:

| Способ терапии | Как проводится? | В каком возрасте эффективен? |

| Широкое пеленание | Между ножек, согнутых под углом в 90 градусов, укладывают сложенную пеленку 16–21 см шириной. | От рождения до трех месяцев. |

| Подушка (перинка) Фрейка | Особый валик, закрепленный на теле крохи лямочками, фиксирует бедра в разведенном состоянии. Как и предыдущий метод, помогает лишь в самых лёгких случаях. | От рождения до трех месяцев. |

| Штаны Беккера | Трусики с войлочной или металлической вставкой в ластовице не дают сводить ножки вместе. Бывают разных размеров. | От одного до девяти месяцев. |

| Стремена Павлика | Бандаж из мягкой ткани, также закрепленный лямочками, обеспечивает терапевтическое воздействие на проблемную зону, не ограничивая при этом движений крохи. | Со второго месяца до года. |

| Слинг и эргорюкзак | Дают возможность малышу находиться в правильной и удобной для него позе. | Слинг – с рождения, эргорюкзак – с пяти месяцев. |

![]()

Стремена Павлика

В серьезных случаях применяются фиксирующие шины-распорки. Это могут быть эластичные шины Виленского и Волкова либо гипсовые аналоги с дистракционной системой. Такая терапия рассчитана на детей до 3 лет. Индивидуальные варианты применяют и для ребятишек постарше, но обычно в виде подстраховки после операции.

Закрытое вправление вывиха в тазовом суставе проводят в сложных случаях деткам до 6 лет. Тем, что старше, такая терапия только навредит. Скелетное вытяжение способно помочь при тяжелых патологиях дошколятам до 7 лет.

Самые запущенные варианты, при невозможности решить проблему терапевтическими методами, лечатся хирургически.

Хирургическое лечение

Операция может быть открытой или эндоскопической – это зависит от тяжести недуга. Обычно, если лечение дисплазии начать вовремя, удается обойтись консервативными методами.

Риски, связанные с хирургическим вмешательством (кровотечения, инфекции, и те риски, которые связаны с анестезией) — минимальны. Однако, о время проведения операции у детей, ортопеды действительно должны проявлять особую осторожность, чтобы избежать состояния под названием асептический некроз, при котором головка бедренной кости (мяч тазобедренного сустава) не получает достаточного количества крови, состояние, которое может привести к неправильному росту костей.

Физиопроцедуры, упражнения при дисплазии тазобедренных суставов, массаж

Гимнастика при дисплазии тазобедренных суставов направлена на сгибание-разгибание, сведение-разведение ножек. Упражнения можно выполнять и дома, но ЛФК должен порекомендовать ортопед, ориентируясь на возраст и тяжесть патологии.

Гимнастика при дисплазии тазобедренных суставов направлена на сгибание-разгибание, сведение-разведение ножек. Упражнения можно выполнять и дома, но ЛФК должен порекомендовать ортопед, ориентируясь на возраст и тяжесть патологии.

Физиотерапия снизит воспаление и боль, улучшит регенерацию клеток в тканях. К наиболее эффективным процедурам такого рода относятся:

- Электрофорез;

- Парафиновые аппликации;

- Амплипульстерапия;

- Ультразвук;

- Магнитотерапия;

- Гипербарическая оксигенация;

- Иглотерапия;

- Грязелечение.

Укрепит мышцы и суставные сумки массаж при дисплазии тазобедренных суставов у новорожденных. Делать его необходимо регулярно шесть раз в сутки перед кормлением. Новорождённый лежит на спинке, а взрослый максимально разводит согнутые в коленках ножки и попеременно выпрямляет и сгибает их восемь раз.

Каков прогноз на выздоровление?

При своевременном начале ортопедической терапии полное выздоровление абсолютно реально. Но если игнорировать проблему, заболевание приводит к тяжелейшим осложнениям и инвалидности.

Без лечения эти дети сталкиваются с высоким риском развития остеоартрита во взрослом возрасте, с соответствующими дегенеративными изменениями, которые вызывают хронические и прогрессирующие боль и жесткость в суставах.

Хотя цифры трудно определить, некоторые члены медицинского сообщества считают, что до 50% взрослых людей, состояние здоровья которых, в конечном счете, требуют замены тазобедренного сустава из-за остеоартрита, получили заболевание в результате не диагностированной в детском возрасте, проблемы с тазобедренным суставом. В большинстве случаев, у взрослых пациентов, при обследовании, также диагностируется дисплазия тазобедренного сустава.

Последствия дисплазии тазобедренного сустава у новорожденных:

- Диспластический коксартроз;

- Неоартроз;

- Опорно-двигательные дисфункции;

- Проблемы с осанкой;

- Сколиоз;

- Плоскостопие;

- Остеохондроз;

- Некротические изменения в головке бедра.

Чтобы этого не случилось, недуг нужно начинать лечить насколько возможно раньше. А еще лучше – предусмотреть, чтобы малыш родился здоровым. Будущей маме следует избегать негативных влияний на плод, правильно питаться. Пеленать кроху нужно свободно, так, чтобы ничего не мешало движению, а подгузники не давили на тазовую область.

Как уже отмечалось, чем раньше диагностировано заболевание и началось лечение, тем выше шансы успешного исхода: полное вправление вывиха бедра, которое подтверждается на рентгеновских снимках и при физическом осмотре. Дети, которые прошли лечение дисплазии тазобедренного сустава, должны осматриваться ортопедом на регулярной основе (периодичность определяет врач, но чаще всего — один раз в 3-6 месяцев), пока скелет полностью не окрепнет (до момента окончания роста ребенка), чтобы гарантировать, что нормальное развитие тазобедренного сустава продолжается. В некоторых случаях, вывих бедра, который был успешно устранен, еще может развиваться в дисплазии в последующие годы, что потребует дополнительного лечения.

Выявить проблему на ранних сроках поможет детский ортопед, который должен обследовать малыша до трех месяцев. Он посоветует, что делать при любых суставных проблемах.

Помните, что поставить правильный диагноз может только врач, не занимайтесь самолечением без консультации и постановки диагноза квалифицированным врачом. Будьте здоровы!

Это недоразвитие тазобедренного сустава или его составляющих: вертлужной впадины, хрящевой ткани, связок и мышц (они поддерживают бедренную кость на своем месте и препятствуют ее подвывиху или вывиху). Нарушения могут быть по одному или нескольким пунктам. Такая врожденная деформация опорно-двигательного аппарата встречается примерно у 3% новорожденных россиян. Причем у девочек в 4–7 раз чаще, чем у мальчиков.

Диагноз, но не болезнь. Так говорят специалисты об этом недуге, встречающемся в последнее время у младенцев всё чаще. Врожденная патология - дисплазия тазобедренных суставов (ДТС) - при отсутствии должного лечения грозит нарушением походки, хромотой и даже инвалидностью, и, в конечном итоге, неизбежно ведет к раннему эндопротезированию тазобедренного сустава во взрослом возрасте. Чтобы исключить диагноз, необходимо получить консультацию ортопеда в первые три месяца жизни малыша. Если же вы стали родителями ребенка с ДТС, нужно приступать к терапии. Вовремя начатая, она, как правило, дает положительный результат.

Опасность патологии в том, что она сложно диагностируется, а протекает легко. С таким заболеванием ребенок, позднее, чем здоровые детки начинает ходить, - объясняет Виктор Лимарь, - врач ортопед-травматолог с практикой 48 лет, директор протезно-ортопедического реабилитационного центра «СоЛюкс». - К полутора годам его походка меняется, он как будто прихрамывает или переваливается как уточка. Причем болезненных ощущений малыш не будет испытывать еще несколько лет. Однако эта болезнь, в будущем, приведёт к подвывиху или вывиху бедра, и как следствие - к артрозу тазобедренного сустава, хромоте и искривлению позвоночника.

Причины заболевания

Эксперт: врач ортопед-травматолог, директор протезно-ортопедического реабилитационного центра «СоЛюкс» Виктор Лимарь.

Почему именно с моим ребенком это случилось - вопрос, который рано или поздно задаст себе родитель больного малыша. Но точные причины патологии развития суставов до сих пор не установлены. Факторы, которые все же выделяют врачи, связаны с периодом внутриутробного развития ребенка.

- Влияние релаксина . Непосредственно перед родами гормон релаксин выделяется в организме женщины, помогая связкам стать более эластичными. Одновременно он проникает и в кровь плода. Это приводит к тому, что детский тазобедренный сустав и его связки так же растягиваются и уже не могут надёжно фиксировать головку тазобедренной кости. Дисплазия чаще встречается у девочек именно потому, что женский организм более восприимчив к релаксину.

- Тазовое предлежание плода . Если на поздних сроках беременности ребенок долгое время находится в позиции тазового предлежания, то давление на его тазобедренные суставы усиливается многократно. Риск «на выходе» получить диагноз «дисплазия тазобедренных суставов» у таких деток возрастает в 10 раз.

- Маловодие . При маловодии плоду довольно трудно двигаться в утробе матери, как следствие - возрастает риск возникновения патологий опорно-двигательного аппарата. Критическим является объем околоплодных вод менее одного литра в последнем триместре беременности.

Какие еще факторы могут повысить риск появления ДТС у ребенка

- Многоплодная беременность.

- Кесарево сечение.

- Сильный токсикоз у мамы во время беременности.

- Большой вес плода (более 4 кг).

- Возраст мамы менее 18 и более 35 лет (в случае первых родов).

- Инфекционные заболевания, перенесенные женщиной в период беременности.

- Патологии щитовидной железы у женщины.

- Наследственность.

- Внешние воздействия - радиация, рентгеновское излучение, прием лекарств и алкоголя.

Симптомы заболевания

У дисплазии есть внешние проявления. Некоторые из них могут заметить родители, другие симптомы может выявить только ортопед. Но врачи предупреждают: не стоит самостоятельно «диагностировать» заболевание. Оно коварно и отлично прячется. Даже специалист не всегда может распознать недуг невооруженным глазом. Были случаи, когда диагноз ДТС ставился и совершенно здоровым детям.

Как проявляется возможная дисплазия у ребенка

- Асимметричные складки на бедрах . Внимательно посмотрите на ножки ребенка: на бедрах и спереди, и сзади в норме должно быть по три складочки. При дисплазии появляются дополнительные, более глубокие складочки. Они становятся видны на пораженной части с передней и с ягодичной сторон.

- Разная длина ног у ребенка . Сравнить ножки малыша можно, соединив его коленки.

- Неполное разведение ножек . В здоровом состоянии согнутые ножки ребенка можно полностью развести на девяносто градусов, а при дисплазии - не более чем на шестьдесят. Этот признак появляется при второй и третьей степени дисплазии.

- Проверка «симптомом щелчка» (симптом Маркса-Ортолани) . При разведении ножек малыша раздается характерный щелчок. Это происходит из-за соскальзывания головки сустава и ее подвывиха.

Если в роддоме у малыша врачи сразу не выявили никаких ортопедических патологий, то первый приём у специалиста нужно провести до трёх месяцев, - советует ортопед-травматолог Виктор Лимарь. - Лучше прийти на консультацию сразу с результатами ультразвукового обследования. Именно они покажут наличие или отсутствие такого заболевания, как дисплазия тазобедренного сустава. Если диагноз утвержден, далее необходимо провести рентгенографию.

Последовательность диагностики

- Осмотр ортопеда.

- Ультразвуковое исследование. Точное и безопасное, оно практически не имеет противопоказаний. УЗИ тазобедренных суставов позволяет врачам увидеть у малыша факторы, которые относят его к группе риска по ДТС.

- Рентгенография. Применяется для подтверждения диагноза и определения клинической степени.

Степени дисплазии

- Первая - предвывих . На этой стадии у ребенка диагностируется некоторое отклонение в развитии тазобедренного сустава.

- Вторая степень - подвывих . Головка и шейки бедра частично смещаются вверх и наружу относительно суставной впадины.

- Третья - вывих . На этой стадии врачи констатируют полное смещение головки бедра.

Если вашему ребёнку поставлен диагноз «дисплазия тазобедренного сустава» первой или второй степени, лечение нужно начать безотлагательно. Так как даже при легкой степени всегда есть вероятность развития вывиха бедра.

Принцип лечения

Все методы терапии при дисплазии направлены на то, чтобы головка бедренной кости у младенца встала на своё место. Так как это происходит только в положении, когда его ножки согнуты и разведены, они должны удерживаться так какое-то время. Лечение у разных детей может занять от трех месяцев до года.

При предвывихе и признаках дисплазии тазобедренного сустава 1 степени рекомендован ортопедический режим в виде надевания на ребенка сразу же 3-х подгузников, один на другой, с целью разведения ног в тазобедренном суставе. Параллельно врач назначает массаж с предварительным разогреванием приводящих мышц солью или песком, нагретым до температуры не более 38 градусов. Также среди назначений - упражнения, связанные с разведением ножек в тазобедренном суставе.

Если врач назначил ортопедический режим, то его обязательно нужно соблюдать, - подчеркивает ортопед-травматолог Виктор Лимарь. - Ребёнок должен находиться в фиксаторе 24 часа в сутки. Перерывы делаются только на санитарную обработку малыша, гимнастику и массаж. В это время главное для родителей - не проявить слабость и не дать малышу чуть больше свободы, чем предписано специалистом. Так называемый «отдых» от распорок дитя быстро оценит и потом ни за что не захочет надевать их снова. Важно и не упустить время! Если лечение начато в первом полугодии жизни, то к году оно закончится. Если обратиться за медицинской помощью позднее - лечение растянется на годы, а то и на всю жизнь.

Основные способы консервативного лечения

- Широкое пеленание . Это самый мягкий и щадящий способ коррекции, его обычно назначают детям, которые находятся в группе риска или же уже имеют легкую степень дисплазии. При широком пеленании ноги малыша разводят на 70–80 градусов, между ними фиксируют несколько пеленок, а сверху - пеленают. Ноги при этом хоть и «раскорячены», но остаются достаточно свободными, и малыш может ими шевелить. Более удобный вариант - штанишки Бекера.

- Стремена Павлика . Это изобретение прошлого века представляет собой мягкую ортопедическую конструкцию, в которую входит грудной бандаж, бандажи для голеней и соединительные ремни.

- Подушка Фрейка . Это приспособление работает по принципу широкого пеленания и обеспечивает постоянное разведение ножек ребенка на 90 градусов и более. Оно выпускается в разных размерах для детей от одного до девяти месяцев. По мере роста малыша «подушку» меняют.

- Физиотерапия на область тазобедренного сустава . Физиопроцедуры проводятся с использованием витаминов и кальция.

- Лечебное шинирование . Ноги малыша фиксируются при помощи эластичных шин (Волкова, Виленского, Мирзоевой), используется гипсование в положении Лоренц 1.

Кроме фиксации бедер при консервативном лечении дисплазии (после консультации с врачом!) применяются также лечебная гимнастика, массаж, сухое тепло, лечение грязями.

Показания для хирургического вмешательства

- Отсутствие эффекта от всех видов консервативного лечения.

- Диагностика вывиха у ребенка старше двух лет.

- Наличие у ребенка анатомических дефектов, которые затрудняют закрытое вправление вывиха.

- Защемление суставного хряща в полости сустава.

- Сильное смещение головки бедренной кости.

Операции различаются по степени сложности, но после любой из них обычно требуется длительная реабилитация. Комплексы упражнений рассчитаны на восстановление утраченных функций сустава и развитие ослабленных мышц.

Профилактика

Основная масса профилактических мероприятий должна быть направлена на беременную женщину, а уже после родов - на ребенка. Медики выделяют несколько пунктов, выполнение которых позволит снизить риск появления дисплазии тазобедренных суставов у новорожденного ребенка.

- Остерегайтесь инфекционных заболеваний в период беременности.

- Постарайтесь скорректировать хронические болезни еще во время планирования беременности.

- Следите за тем, чтобы питание беременной женщины было рациональным (особенно в вопросе потребления витаминов и минералов).

- Ведите здоровый образ жизни.

- После родов сами контролируйте состояние ребенка.

- Не пренебрегайте возможностями ранней диагностики.

- Откажитесь от тугого пеленания малыша.

- Проводите ребенку курс общеукрепляющего массажа раз в полгода.

- Показывайте ребенка детскому хирургу или детскому ортопеду не реже одного раза в полгода.

Дисплазия - диагноз, который повергает родителей в шок, но на самом деле это особенность развития малыша. Да, она требует долгого ношения ортопедических гаджетов, один вид которых напоминает пыточные устройства средневековья. Но для ребенка они вполне комфортны, дети легко к ним привыкают. А если начать лечение на ранних сроках, то к моменту, когда ваш малыш сделает первые шаги, о недуге можно будет забыть.

Редакция портала сайт благодарит Максима Федорова, врача травматолога-ортопеда, детского ортопеда Центра восстановительной медицины и реабилитации «ПАРАЦЕЛЬС » за медицинское консультирование при подготовке статьи.

Распечатать