Дефект межжелудочковой перегородки: что это такое и чем грозит. Дефект межжелудочковой перегородки сердца (дмжп): причины, проявления, лечение

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Дефект межжелудочковой перегородки (Q21.0)

Врожденные заболевания, Кардиология

Общая информация

Краткое описание

Дефект межжелудочковой перегородки

(ДМЖП) - наиболее распространенный изолированный врожденный порок, обнаруживаемый при рождении. Довольно часто ДМЖП диагностируется и во взрослом возрасте.

При наличии показаний, проводят лечение порока в детстве. Нередко наблюдается спонтанное закрытие дефекта.

Классификация

Выделяют четыре возможные локализации дефекта межжелудочковой перегородки (ДМЖП):

1. Мембранозный, перимембранозный, коновентрикулярный - наиболее частая локализация дефекта, встречается в приблизительно 80 % всех ДМЖП. Дефект обнаруживается в мембранозной части межжелудочковой перегородки с возможным распространением на входной, септальный и выходной отдел перегородки; под аортальным клапаном и септальной створкой трикуспидального клапана; часто развиваются аневризмыАневризма - расширение просвета кровеносного сосуда или полости сердца вследствие патологических изменений их стенок или аномалии развития

мембранозного отдела перегородки, в результате которых происходит частичное или полное закрытие дефекта.

2. Мышечный, трабекулярный - до 15-20 % случаев всех ДМЖП. Полностью окружен мышцей, может быть локализован в различных участках мышечного отдела межжелудочковой перегородки. Дефектов может быть несколько. Особенно часто наблюдается спонтанное закрытие.

3. Надгребневые, подартериальные, подлегочные, инфундибулярные дефекты выносящего тракта - встречаются приблизительно в 5 % случаев. Дефект локализуется под полулунными клапанами конусовидного или выходного отдела перегородки. Часто сочетается с прогрессирующей аортальной недостаточностью из-за пролапсаПролапс - смещение вниз какого-либо органа или ткани от его нормального положения; причиной такого смещения обычно бывает ослабление окружающих и поддерживающих его тканей.

створок аортального клапана (наиболее часто - правой).

4. Дефекты приносящего тракта (атриовентрикулярного канала) - входной отдел межжелудочковой перегородки непосредственно под местом прикрепления колец атриовентрикулярных клапанов; часто наблюдается при синдроме Дауна.

Чаще встречаются одиночные дефекты перегородки, но бывают и случаи множественных дефектов. ДМЖП также наблюдается при комбинированных пороках сердца, например, тетраде Фалло Тетрада Фалло - врожденный порок сердца: сочетание стеноза устья легочного ствола, дефекта межжелудочковой перегородки, смещения аорты вправо и вторично развивающейся гипертрофии правых отделов сердца

, корригированной транспозиции магистральных сосудов.

Этиология и патогенез

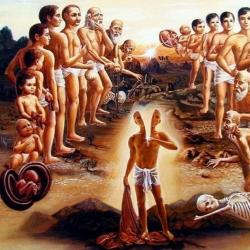

Формирование сердца с камерами и крупными сосудами происходит к концу первого триместра. Основные пороки развития сердца и крупных сосудов связаны с нарушением органогенеза на 3-8 неделе развития плода.

Дефекты межжелудочковой перегородки

(ДМЖП),

как и другие врожденные пороки сердца, в 90% случаев наследуются полигенно-мультифакториально. В 5% случаев врожденный порок сердца является частью хромосомных аномалий (синдром ДаунаСиндром Дауна - наследственное заболевание человека, обусловленное трисомией по хромосоме 21 нормального хромосомного набора, характеризуется умственной отсталостью и своеобразным внешним обликом. Одно из наиболее распространенных НЗЧ (частота встречаемости 1-2 случая на 1000 родов); вероятность рождения детей с синдромом Дауна увеличивается с повышением возраста матери

, синдром СотосаСиндром Сотоса (синдром церебрального гигантизма) - врожденное, в большинстве случаев спорадическое (встречаются семьи с аутосомно-доминантным типом наследования) заболевание. Характеризуется высокорослостью, крупным шишковатым черепом, выпуклым лбом, гипертелоризмом, наличием высокого неба, антимонголоидным разрезом глаз, умеренной задержкой психического развития

, синдром ПатауСиндром Патау - наследственное заболевание человека хромосомного типа, обусловленное трисомией по хромосоме 13; характеризуется развитием черепно-лицевых аномалий, пороками сердца, деформацией пальцев, нарушениями мочеполовой системы, умственной отсталостью и прочим

), еще в 5% случаев обусловлен мутацией единичных генов.

Изменения гемодинамики зависят от следующих факторов: место расположения и размер дефекта, степень легочной гипертензии , состояние миокардаМиокард (син. мышца сердечная) - средний слой стенки сердца, образованный сократительными мышечными волокнами и атипичными волокнами, составляющими проводящую систему сердца

правого и левого желудочка, давление в большом и малом кругу кровообращения.

Внутриутробная гемодинамика при ДМЖП. Внутриутробно малый круг кровообращения (МКК) не функционирует. Вся проходящая через легкие кровь относится к большому кругу кровообращения (БКК). Поэтому внутриутробная гемодинамика плода не страдает. Дефект возможно определить только при ультразвуковом исследовании плода.

Гемодинамика новорожденного при ДМЖП.

При рождении сосуды МКК имеют толстую стенку с хорошо выраженным мышечным слоем, за счет чего создается высокое сопротивление крови, проходящей через МКК. В связи с этим отмечается высокое давление в МКК (75-80 мм.рт.ст.), практически соответствующее давлению в левом желудочке и аорте, то есть в БКК. Градиент давления между правым и левым желудочком незначительный, почти отсутствует сброс крови в какую-либо сторону и соответственно отсутствует и шум. Шум и незначительный цианоз (в основном периоральный) могут возникать при крике, кашле, натуживании, сосании, когда может появляться право-левый сброс. Дефекты малого размера могут сами оказывать сопротивление току крови, уменьшая разницу в градиенте между правым и левым желудочком.

Приблизительно ко второму месяцу жизни ребенка снижаются толщина мышечной стенки, сосудистое сопротивление и давление в МКК (до 20-30 мм.рт.ст.). Давление в правом желудочке становится меньше, чем в левом, что приводит к сбросу крови слева направо, а значит и шуму.

Гемодинамика у детей старше 2 месяцев.

По мере уменьшения давления в МКК и правом желудочке, градиент давления нарастает, увеличивается объем сброса крови в систолуСистола - фаза сердечного цикла, состоящая из последовательно протекающих сокращений миокарда предсердий и желудочков

из левого желудочка в правый. То есть, в диастолуДиастола - фаза сердечного цикла: расширение полостей сердца, связанное с расслаблением мускулатуры их стенок, во время которого полости сердца наполняются кровью

правый желудочек получает кровь из правого предсердия, а в систoолу - из левого желудочка. В МКК, а затем в левое предсердие и левый желудочек, поступает больший объем крови. Появляется диастолическая перегрузка левого желудочка, которая сначала приводит к его гипертрофии, а затем и к дилатацииДилатация - стойкое диффузное расширение просвета какого-либо полого органа.

.

Когда левый желудочек перестает справляться с таким объемом крови, возникает застой крови в левом предсердии, а затем и в легочных венах - развивается венозная легочная гипертензия. Повышение давления в легочных венах ведет к повышению давления в легочных артериях и развитию артериальной легочной гипертензииЛегочная гипертензия - повышенное давление крови в сосудах малого круга кровообращения

.

Таким образом, правому желудочку требуется больше усилий для "проталкивания" крови в МКК. К венозному полнокровию в МКК добавляется спазм артерий (рефлекс Китаева), увеличивающий сопротивление в МКК и нагрузку, а значит и давление в правом желудочке. Стойкий спазм артерий сначала приводит к их фиброзированию, а затем к облитерацииОблитерация - это заращение полости внутреннего органа, канала, кровеносного или лимфатического сосуда.

сосудов, делая легочную гипертензию необратимой.

Высокое давление в МКК быстро приводит к гипертрофии и дилaтации правого желудочка - развивается правожелудочковая недостаточность. По мере повышения давления в правом желудочке, оно сначала становится таким же, как в левом (шум уменьшается), а затем появляется право-левый сброс (шум возникает вновь).

Таким образом протекают ДМЖП среднего и крупного размера в отсутствие лечения. Средняя продолжительность жизни при этом не превышает 25 лет, большая часть детей гибнет в возрасте до 1 года.

Эпидемиология

Дефект межжелудочковой перегородки является самым распространенным врожденным пороком сердца, обнаруживаемым у 32% пациентов как изолированно, так и в сочетании с другими пороками аномалиями.

Перимембранозные дефекты составляют 61,4-80% всех случаев ДМЖП, мышечные дефекты - 5-20%.

Распределение по полу практически одинаково: девочки (47-52%), мальчики (48-53%).

Факторы и группы риска

Факторы риска, влияющие на формирование врожденных пороков сердца у плода

Семейные факторы риска:

Наличие детей с врожденными пороками сердца (ВПС);

- наличие ВПС у отца или ближайших родственников;

- наследственные заболевания в семье.

Материнские факторы риска:

- ВПС у матери;

- заболевания соединительной ткани у матери (системная красная волчанкаСистемная красная волчанка (СКВ) - аутоиммунное заболевание человека, при котором вырабатываемые иммунной системой человека антитела повреждают ДНК здоровых клеток, преимущественно повреждается соединительная ткань с обязательным наличием сосудистого компонента

, болезнь ШегренаСиндром Шегрена - аутоиммунное системное поражение соединительной ткани, проявляющееся вовлечением в патологический процесс желез внешней секреции, главным образом слюнных и слёзных, и хроническим прогрессирующим течением

и др.);

- наличие у матери во время беременности острой или хронической инфекции (герпес, цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр, вирус Коксаки, токсоплазмоз, краснуха, хламидиоз, уреаплазмоз и др.);

- прием медикаментозных препаратов (индометацин, ибупрофен, антигипертензивные, антибиотики) в 1-м триместре беременности;

- первородящие старше 38-40 лет;

- метаболические заболевания (сахарный диабет, фенилкетонурия).

ФетальныеФетальный - относящийся к плоду, характерный для плода.

факторы риска:

- наличие у плода эпизодов нарушения ритма;

- экстракардиальные аномалии;

- хромосомные нарушения;

- гипотрофияГипотрофия - расстройство питания, характеризующееся различной степенью дефицита массы тела

плода;

- неиммунная водянка плода;

- отклонения в показателях фетоплацентарного кровотока;

- многоплодная беременность.

Клиническая картина

Клинические критерии диагностики

Синдром кардиомегалии, Синдром легочной гипертензии, систолический шум, парастернальный сердечный горб, одышка по типу тахипноэ, симптомы сердечной недостаточности

Cимптомы, течение

Дефект межжелудочковой перегородки у плода

Изолированный ДМЖП у плода клинически делится на 2 формы в зависимости от его размеров, величины сброса крови:

1. Небольшие ДМЖП (болезнь Толочинова-Роже) - расположенны в основном в мышечной перегородке и не сопровождаются выраженными гемодинамическими нарушениями.

2. ДМЖП достаточно больших размеров - расположены в мембранозной части перегородки и приводят к выраженным нарушениям гемодинамики.

Клиника болезни Толочинова-Роже

. Первое (иногда единственное) проявление порока - систолический шум в области сердца, появляющийся в основном с первых дней жизни ребенка. Жалобы отсутствуют, дети растут хорошо, границы сердца - в пределах возрастной нормы.

В III-IV межреберье слева от грудины у большинства больных выслушивается систолическое дрожание. Характерный симптом порока - грубый, очень громкий систолический шум. Шум занимает, как правило, всю систолу, нередко сливается со вторым тоном. Максимум звучания отмечается в III-IV межреберье от грудины. Шум хорошо проводится по всей области сердца, вправо за грудиной, выслушивается на спине в межлопаточном пространстве, хорошо проводится по костям, передается по воздуху и прослушивается, даже если поднять стетоскоп над сердцем (дистанционный шум).

У некоторых детей выслушивается очень нежный систолический шум, который лучше определяется в положении лежа. При физической нагрузке шум значительно уменьшается или даже полностью исчезает. Это объясняется тем, что благодаря мощному сокращению мышц сердца при нагрузке, отверстие в межжелудочковой перегородке у детей полностью закрывается и поток крови через него завершается. Признаков сердечной недостаточности при болезни Толочинова-Роже нет.

Выраженный ДМЖП у детей.

Проявляется остро с первых дней после рождения. Дети рождаются в срок, но в 37-45% случаев наблюдается умеренно выраженная врожденная гипотрофия, причина которой не ясна.

Первый симптом пороков - систолический шум, который выслушивается с периода новорожденности. В ряде случаев уже в первые недели жизни у детей отмечаются признаки недостаточности кровообращения в виде одышки, которая появляется вначале при беспокойстве, сосании, а затем и в спокойном состоянии.

В течение первого года жизни дети часто болеют острыми респираторными заболеваниями, бронхитами, пневмониями. Более 2/3 детей отстают в физическом и психомоторном развитии, в 30% развивается гипотрофия II степени.

Для большинства детей характерно раннее начало формирования центрального сердечного горбаГорб сердечный - определяемое на глаз выпячивание в прекардиальной области при некоторых (преимущественно врожденных) пороках сердца, развивающееся в результате длительного давления увеличенных отделов сердца на переднюю стенку грудной клетки

, появление патологической пульсации над верхней областью желудка. Определяется систолическое дрожание в III-IV межреберье слева от грудины. Границы сердца незначительно расширены в поперечнике и вверх. Патологический акцент II тона во II межреберье слева у грудины, нередко сочетается с его расщеплением.

У всех детей выслушивается типичный для ДМЖП грубый систолический шум, который занимает всю систолу, с максимумом звучания в III межреберье слева от грудины. Шум хорошо передается вправо за грудиной в III-IV межреберье, в левую аускулярную зону и на спину, часто он "опоясывает" грудную клетку.

У 2/3 детей с первых месяцев жизни наблюдаются выраженные признаки недостаточности кровообращения: беспокойство, затруднение сосания, одышка, тахикардия . Данные признаки не всегда трактуются как проявление сердечной недостаточности и зачастую расцениваются как сопутствующие заболевания (острый отит, пневмония).

ДМЖП у детей старше года.

Дефект переходит в стадию затухания клинических признаков за счет интенсивного роста и анатомического развития организма ребенка. В возрасте 1-2 лет наступает фаза относительной компенсации - одышка и тахикардияТахикардия - повышенная частота сердечных сокращений (более 100 в 1 мин.)

отсутствуют. Дети становятся более активными, лучше прибавляют в весе и растут, реже болеют сопутствующими заболеваниями, многие из них по своему развитию догоняют сверстников.

Объективное обследование выявляет у 2/3 детей центрально расположенный сердечный горб, систолическое дрожание в III-IV межреберье слева от грудины. Границы сердца незначительно расширены в поперечнике и вверх. Верхушечный толчок - средней силы и усиленный.

При аускультацииАускультация - метод физикальной диагностики в медицине, заключающийся в выслушивании звуков, образующихся в процессе функционирования органов.

отмечается расщепление II тона во II межреберье слева у грудины, может наблюдается его акцентуация. Вдоль левого края грудины выслушивается грубый систолический шум с максимумом звучания в III межреберье слева и большой зоной распространения.

У части детей выслушиваются и диастолические шумы относительной недостаточности клапана легочной артерии:

- шум Грэхема - Стилла - появляется в результате усиления легочного кровообращения в легочной артерии и при нарастании легочной гипертензии; выслушивается в 2-3 межреберье слева от грудины и хорошо проводится вверх на основание сердца;

Шум Флинта - возникает в результате относительного митрального стеноза, появляющегося при большой полости левого предсердия, вследствие большого артериовенозного сброса крови через дефект; лучше определяется в точке БоткинаБоткина точка - участок поверхности передней грудной стенки в IV межреберье между левыми стернальной и парастернальной линиями, в котором наиболее отчетливо выслушивается ряд аускультативных проявлений митральных пороков сердца (например, тон открытия митрального клапана), недостаточности аортального клапана (протодиастолический шум) и регистрируются функциональные систолические шумы

и проводится на верхушку сердца.

В зависимости от степени нарушения гемодинамики наблюдается очень большая вариабельность клинического течения ДМЖП у детей, которая требует различного терапевтического и хирургического подхода к таким детям.

Диагностика

1. Эхокардиография - является основным исследованием, позволяющим поставить диагноз. Проводится для оценки тяжести заболевания, определения локализации дефекта, количества и размера дефектов, степени перегрузки левого желудочка объемом. При исследовании необходимо проверить наличие недостаточности аортального клапана, возникающей как результат пролапса правой или некоронарной створки (в особенности при дефектах выносящего тракта и высоко локализованных мембранозных дефектах). Также очень важно исключить двухкамерный правый желудочек.

2. МРТМРТ - магнитно-резонансная томография

осуществляется в случаях, когда при проведении Эхо-КГ не удается получить достаточно данных, особенно при оценке степени перегрузки объемом левого желудочка или количественной оценке шунта.

3. Катетеризация сердца проводится при высоком легочном артериальном давлении (по результатам ЭхоКГ) для определения легочного сосудистого сопротивления.

4. Рентгенография грудной клетки.

Степень кардиомегалииКардиомегалия - значительное увеличение размеров сердца за счет его гипертрофии и дилатации

и выраженности легочного рисунка напрямую зависит от величины шунта. Увеличение тени сердца связано в основном с левым желудочком и левым предсердием, в меньшей степени - с правым желудочком. При соотношении легочного и системного кровотока 2:1 и более, наступают заметные изменения легочного рисунка.

Для детей первых 1,5-3 месяцев жизни с большими дефектами характерно нарастание степени легочной гиперволемииГиперволемия (плетора) - наличие в сосудистом русле увеличенного объема циркулирующей крови

в динамике, что связано с физиологическим снижением общего легочного сопротивления и увеличением сброса слева направо.

5. ЭКГЭКГ - Электрокардиография (методика регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца)

-

измененияотражают степень нагрузки на левый или правый желудочек. У новорожденных сохраняется доминантность правого желудочка. По мере нарастания сброса через дефект возникают признаки перегрузки левого желудочка и левого предсердия.

Дифференциальный диагноз

Открытый общий АВ-канал;

- общий артериальный ствол;

- отхождение магистральных сосудов от правого желудочка;

- изолированный стеноз легочной артерии;

- дефект аортолегочной перегородки;

- врожденная митральная недостаточность;

- стеноз аорты.

Получить консультацию по медтуризму

Медицинский туризм

Получить консультацию по медтуризму

Врождённый порок развития межжелудочковой перегородки, в результате чего возникает сообщение между правым и левым желудочком. Данную аномалию сравнительно легко диагностируют, однако истинная частота порока, как ни странно, неизвестна. Так, существенный рост диагностики ДМЖП был отмечен после введения в широкую практику эхокардиографической методики, а затем цветного допплеровского сканирования, позволивший обнаруживать маленькие дефекты. Вероятно, широкое внедрение пренатальной ЭхоКГ также влияет на эти показатели. Среди всех ВПС ДМЖП в среднем встречают в 20-41% случаев (в зависимости от критериев его «изолированности»). Частота критических состояний около 21%.

Дефект может располагаться в любой зоне межжелудочковой перегородки. J.P. Jacobs и соавт. (2000) для унификации терминологии и возможности сравнения данных различных клиник предложили следующую номенклатуру (рис. 26-14).

Тип 1 - располагается ниже полулунных клапанов в выводном отделе перегородки (синонимы: субартериальный, супракристальный, кональный, инфундибулярный), 5-7% всех дефектов (до 30% в странах Востока).

Тип 2 - расположен в мембранозной части перегородки и ограничен атриовен-трикулярным клапаном (синонимы: перимембранозный, парамембранозный, коновентрикулярный), до 70% всех дефектов. Так как сама мембранозная перегородка небольшая, дефект обычно захватывает некоторое количество прилегающей мышечной ткани.

Тип 3 - находится в приточной части межжелудочковой перегородки сразу ниже клапана (синонимы: приточный, дефект типа атриовентрикулярного канала), 5-8% всех дефектов. В сравнении с перимембранозным дефектом он находится кзади и ниже, под септальной створкой трикуспидального клапана.

Тип 4 - ДМЖП, полностью окружённый мышечной тканью (синонимы: мышечный), 5-20% всех дефектов.

Тип Gerbode - редкий вариант ДМЖП, представляющий сообщение между левым желудочком и правым предсердием в мембранозной части перегородки (синонимы: фистула между левым желудочком и правым предсердием).

Рис. 26-14.

(вид со стороны правого желудочка).

Дефекты могут быть единичными или множественными Крайняя степень проявления множественных мышечных дефектов - перегородка в виде «швейцарского сыра». 60% больных кроме ДМЖП обычно имеют сопутствующие аномалии сердца: дефект межпредсердной перегородки, ОАП, коарктация аорты, стеноз лёгочного или аортального клапана, аортальная недостаточность.

Гемодинамика

Направление сброса крови и его величина определяет размер ДМЖП и разница давления между левым и правым желудочком. Последняя зависит от соотношения общего лёгочного и общего периферического сопротивлений, растяжимости желудочков, венозного возврата в них. В связи с этим при прочих равных условиях можно выделить фазы развития заболевания.

Сразу после рождения из-за высокого общего лёгочного сопротивления и «жёсткого» правого желудочка сброс крови слева направо может отсутствовать или быть перекрёстным. Объёмная нагрузка на левый желудочек повышена незначительно. Размеры сердца в пределах возрастных колебаний.

После обычного эволюционного снижения общего лёгочного сопротивления оно становится в несколько раз ниже ОПС, что приводит к нарастанию левоправого сброса и объёмного кровотока через малый круг кровообращения (гиперволемия малого круга кровообращения). В связи с повышенным возвратом крови в левые отделы развивается объёмная перегрузка левого предсердия и левого желудочка. Размеры сердца увеличиваются. В случае большого шунта появляется также умеренная систолическая перегрузка правого желудочка. Давление в лёгочных сосудах в этот период зависит от объёма шунта и обычно определяется тем или иным уровнем их компенсаторного спазма («сбросовая» артериальная гипертензия).

Естественное течение

Во внутриутробном периоде ДМЖП не оказывает влияния на гемодинамику и развитие плода в связи с тем, что давление в желудочках равное и большого сброса крови не возникает. В постнатальном периоде при небольших дефектах течение благоприятное, совместимое с длительной активной жизнью. Большие ДМЖП приводят к гибели ребёнка в первые месяцы жизни. Критические состояния в этой группе развиваются у 18-21% больных. Спонтанное закрытие ДМЖП отмечают достаточно часто (45-78% случаев), но точная вероятность данного события неизвестна. Перимембранозные дефекты имеют худший прогноз, закрываются спонтанно только в 29% случаев, а 39% больных нуждаются в операции. Показатели для мышечных ДМЖП составляют 69% и 3% соответственно.

Клиническая симптоматика

В течение первых недель жизни шум может полностью отсутствовать в связи с высокой резистентностью лёгочных сосудов и отсутствием сброса крови через дефект. Характерный аускультативный признак порока - постепенное появление и нарастание голосистолического или раннего систолического шума у левого нижнего края грудины по мере снижения лёгочного сопротивления. По мере развития большого сброса II тон на лёгочной артерии становится усиленным и расщеплённым.

Дефекты с большим сбросом слева направо обычно проявляются клинически с 4-8 нед, сопровождаются задержкой роста и развития, повторными респираторными инфекциями, снижением толерантности к физической нагрузке, СН со всеми классическими симптомами (повышенная потливость, учащённое дыхание, тахикардия, застойные хрипы в лёгких, гепатомегалия, отёчный синдром). Следует отметить, что причиной тяжёлого состояния у грудных детей с ДМЖП почти всегда служит объёмная перегрузка сердца, а не высокая лёгочная гипертензия.

ЭКГ - у новорождённых сохраняется доминантность правого желудочка. По мере нарастания сброса через дефект появляются признаки перегрузки левого желудочка и левого предсердия.

Рентгенография органов грудной клетки. Увеличение тени сердца связано, в основном, с левым желудочком и левым предсердием, в меньшей степени - с правым желудочком. Заметные изменения лёгочного рисунка наступают при соотношении лёгочного и системного кровотока 2:1 и более. Для детей 1,5-3 мес жизни с большими дефектами характерно нарастание в динамике степени лёгочной гиперволемии, что связано с физиологическим снижением общего лёгочного сопротивления и увеличением сброса слева направо.

ЭхоКГ. Основной диагностический признак - непосредственная визуализация дефекта. Для исследования различных отделов перегородки необходимо использовать сканирование сердца в нескольких сечениях по продольной и короткой оси. При этом определяют размер, локализацию и количество дефектов. Большим считают дефект больше диаметра аортального отверстия, маленький дефект видно только в некоторые периоды сердечного цикла, все остальные дефекты - средних размеров. После выявления порока анализируют степень дилатации и гипертрофии различных отделов сердца, определяют давление в правом желудочке и лёгочной артерии.

Тактику лечения определяет гемодинамическая значимость порока и известный для него прогноз. Учитывая высокую вероятность спонтанного закрытия дефектов (40% на первом году жизни) или их уменьшения в размерах, у пациентов с СН целесообразно сначала прибегнуть к терапии диуретиками и дигоксином. Дополнительно необходимо обеспечить энергетически адекватное питание, лечение сопутствующих заболеваний (анемия, инфекционные процессы). Для детей, поддающихся терапии, возможна отложенная операция. Коррекция порока, как правило, не показана при соотношении Qp/Qs

Показаниями к хирургическому вмешательству служит СН и задержка физического развития, не поддающаяся терапии. В этих случаях к операции прибегают, начиная с первого полугодия жизни. В настоящее время паллиативное суживание лёгочной артерии для ограничения лёгочного кровотока применяют только при наличии сопутствующих пороков и аномалий, затрудняющих первичную коррекцию ДМЖП. Операция выбора - закрытие дефекта в условиях искусственного кровообращения.

Единой анатомической классификации ДМЖП не существует, в нашей работе мы применяем следующий вариант:

Единой анатомической классификации ДМЖП не существует, в нашей работе мы применяем следующий вариант:

— перимембранозный ДМЖП (наиболее частый тип, до 80% от всех случаев);

— подартериальный ДМЖП (возможно, развитие недостаточности АоК (аортальный клапан);

— мышечный ДМЖП (бывают множественными — по типу швейцарского сыра);

— приточный ДМЖП (подобный дефекту при АВК (атриовентрикулярная коммуникация).

По размеру выделяю трестриктивный (диаметр дефекта менее диаметра аорты) и нерестриктивный (диаметр дефекта больше /равен диаметру аорты).

Для ДМЖП, исключая терминальную стадию, характерен левоправый сброс крови . Сброс крови из ЛЖ в ПЖ происходит в систолу. А так как сокращение ЛЖ и ПЖ идет одновременно, то весь поток крови из ДМЖП направляется в ЛА (легочная артерия), сосуды легких и, пройдя МКК (малый круг кровообращения), возвращается в ЛП (левое предсердие) и ЛЖ (левый желудочек). Таким образом, ЛА, ЛП и ЛЖ испытывают объемную перегрузку, что приводит к их дилатации.

Направление и объем сброса определяются различной величиной давления в желудочках, размерам и дефекта и величиной общего легочного сопротивления или резистентности сосудов легких.

Низкий уровень ОЛС(общее легочное сопротивление) обусловливает больший объем сброса крови, что особенно значимо для больших нерестриктивных ДМЖП.

Длительная объемная перегрузка МКК приводит к увеличению резистентности сосудов легких и повышению давления в ЛА и ПЖ, т.е. к развитию легочной гипертензии. Объем лево-правого сброса крови при этом уменьшается. При прогрессировании ЛГ(легочная гипертензия) сброс может стать перекрестным или даже право-левым. Высокая легочная гипертензия и право-левый сброс крови через ДМЖП являются признаками синдрома Эйзенменгера.

КЛИНИКА

а. Клинические проявления заболевания зависят от объема лево-правого сброса крови и степени объемной перегрузки МКК и ЛЖ:

— дети с малым размером ДМЖГ асимптомны;

— при средних и больших ДМЖП имеются признаки недостаточности кровообращения, обусловленные гиперволемией МКК и объемной перегрузкой ЛЖ (задержка физического развития, снижение толерантности к физическим нагрузкам, одышка, тахикардия, частые бронхолегочные заболевания);

— тяжелая клиническая картина характерна для младенцев в возрасте старше 1 -2 месяцев с большими ДМЖП, когда наблюдается максимальное после рождения физиологическое снижение ОЛС и, как следствие, значительное увеличение лево-правого сброса крови;

— при развитии синдрома Эйзенменгера появляется различной степени выраженности цианоз слизистых оболочек и кожных покровов.

б. Физикальное обследование:

— деформация грудной клетки («сердечный горб») при больших ДМ ЖП и значительной дилатации ЛЖ,

— систолическое дрожание вдоль нижней половины левого края грудины (причина — вибрация структур сердца, возникающая при прохождении крови через ДМЖП);

— у лиц с высокой ЛГотмечается значительное преобладание легочного компонента II тона, что определяется как акцент II тона в точке аускультации ЛА;

— средней или высокой интенсивности (3- 5/6) голосистолический или ранний систолический шум сброса крови через ДМЖП вдоль нижней половины левого края грудины;

— нежный диастолический шум относительного гемодинамического стеноза МК на верхушке сердца (при значительном по объему лево-правом сбросе);

— у пациентов с инфундибулярным ДМЖП может выслушиваться диастолический шум недостаточности АоК из-за образования «грыжи» полулунных створок;

— у пациентов с высокой ЛГ в проекции ЛА может выслушиваться нежный диастолический шум гемодинамической недостаточности клапана ЛА на фоне ее выраженной дилатации.

ДИАГНОСТИКА

- Электрокардиография

— ЭКГ в норме у пациентов с малым размером ДМЖП;

— гипертрофия ЛЖ, иногда гипертрофия ЛП (при средних размерах ДМЖП);

— гипертрофия ЛЖ и ПЖ, иногда гипертрофия ЛП (при больших ДМЖП);

— гипертрофия ПЖ (при развитии высокой ЛГ).

- Эхокардиография

Перимембранозные ДМЖП наиболее хорошо визуализируются с использованием двухмерной ЭхоКГ в сочетании с цветовым допплеровским картированием при локации из левой парастернальной позиции при выведении длинной оси левого желудочка и из той же позиции в проекции короткой оси сердца на уровне аортального клапана. Приточные дефекты необходимо определять в 4-камерной позиции. Дефекты, располагающиеся на выходе правого желудочка (подгребешковые и надгребешковые), — в проекции короткой оси левого желудочка из парастернальной позиции.

Для поиска многочисленных вариантов мышечных ДМЖП используются нестандартные полипозиционные срезы.

При рестриктивном ДМЖП:

- Градиент ДЖПЖ > 50 мм рт.ст.

- Диаметр ДМЖП менее 80% от размера ФК (фиброзное кольцо) АоК (аортальный клапан).

При нерестриктивном ДМЖП:

- Градиент ЛЖ ПЖ < 50 мм рт.ст.

- Диаметр ДМЖП более 80% от размера ФК АоК.

Важную информацию несет измерение межжелудочкового градиента давления, которое осуществляется с использованием непрерывного допплеровского метода (CW).

Высокоградиентным сброс считается, если он превышает 50 мм рт.ст., низкоградиентным — менее 30 мм рт.ст. Важно и определение направления сброса. К нерестриктивным дефектам относят ДМЖП, диаметр которых более, чем 0, -1 от диаметра фиброзного кольца АоК.

ЛЕЧЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

1. Наблюдение и лечение пациентов с некорригированным ДМЖП

а. Лечение сердечной недостаточности при появлении ее симптомов (диуретики, дигоксин). Адекватное обеспечение метаболических потребностей организма путем использования у детей первого года жизни высококалорийных смесей. При необходимости питание осуществляется через зонд.

б. Профилактика бактериального эндокардита при наличии показаний.

в. В отсутствии легочной гипертензии физическая активность пациентов не ограничивается.

- Эндоваскуляркые методы лечения

При перимембранозных ДМЖП использование наиболее популярных окклюдеров Amplatzer имеет большой риск развития АВ блокады и блокады ножек пучка Гиса (до 20%). Иногда при небольших дефектах используются окклюдеры спирального типа, при крупных рестриктивных дефектах можно использовать устройства Сидериса.

Наиболее хорошие эффекты достигаются при эндоваскулярной закрытии мышечных дефектов, не расположенных в трабекулярной части.

- Хирургическое лечение

Показания к хирургическому лечению:

— симптомы сердечной недостаточности и частые респираторные заболевания на фоне регулярной медикаментозной терапии;

— бессимптомное течение (дети возрастом пять и более лет);

— бессимптомное течение у детей младше пяти лет при наличии увеличения размеров сердца, пролапса створки АоК в ДМЖП или возникновении недостаточности АоК, эпизодов эндокардита в анамнезе.

Противопоказания к хирургическому лечению:

— высокая легочная гипертензия (ОЛС > 10 Ед / м2 исходно и > 7 Ед / м2 после применения вазодилататоров);

— наличие абсолютных противопоказаний по сопутствующей соматической патологии.

Хирургическая тактика

Новорожденные пациенты с симптомами сердечной недостаточности, устойчивой к медикаментозной терапии, нуждаются в оперативном лечении в возрасте до трех месяцев.

Новорожденные с большим ДМЖП (давление в легочной артерии > 50% от системного), поддающимся консервативной терапии, подлежат наблюдению с последующим оперативным лечением в возрасте не старше 6 месяцев или раньше, если легочное сосудистое сопротивление > 4 ед, или Q p / Qs превышает 2:1.

У новорожденных пациентов с небольшим ДМЖП (давление в легочной артерии менее 50% от системного) возможно спонтанное закрытие дефекта. Таким пациентам необходима адекватная медикаментозная терапия (в случае наличия симптомов), периодическое обследование. Оперативное лечение проводят в возрасте пяти лет или при возникновении: аортальной недостаточности, эпизодов бакэндокардита, увеличении объемов сердца, не учитывая значений Q p /Q s , которые часто ниже 2:1.

Маловесным, недоношенным пациентам, пациентам с множественными дефектам и возможно проведение паллиативной операции — суживание легочной артерии с определением дальнейшей тактики в возрасте 1 года.

Хирургическая техника

Доступ к дефекту может осуществляться:

— через правое предсердие (в большинстве случаев);

— через правый желудочек (удобен для пластики подартериальных дефектов);

— через легочную артерию или аорту (ограниченное применение);

— через левый желудочек (крайняя мера).

Дефект закрываю т с помощью заплаты, фиксируя её к краям дефекта непрерывным швом. Материал выбора для заплаты — дакрон или любой другой синтетический «велюр», PTFE или (ограниченно в случае септической инф екции) ксеноперикард /ауоперикард, обработанный глутаровым альдегидом. Небольшие мышечные дефекты могут быть уш иты п-образным швом на прокладках.

Специфические осложнения хирургического лечения:

— резидуальный ДМЖП;

— повреждение проводящей систем ы вплоть до развития АВ блокады III ст.;

— недостаточность аортального клапана (перфорация створки);

— недостаточность трехстворчатого клапана;

— атриовентрикулярная узловая эктопическая тахикардия (грубое растяжение кольца ТК в ходе операции).

Послеоперационное наблюдение

I . Длительность наблюдения пациентов с корригированным ДМЖГI при отсутствии нарушений гемодинамики составляет 1 — 2 года.

Перед снятием с учета выполняются ЭКГ, ультразвуковое исследование сердца. Пациенты с исходной ЛГ II-III степени наблюдаются не менее 3 лет для исключения прогрессирования легочной гипертензии. П ри необходимости проводится медикаментозная терапия легочной гипертензии с увеличением сроков наблюдения.

2. Профилактика бактериального эндокардита проводится по показаниям в первые 6 месяцев после хирургической коррекции порока или более в случае наличия резидуальных шунтов в ДМЖП.

- В случае регистрации в послеоперационном периоде непродолжительной преходящей атриовентрикулярной блокады необходимо длительное наблюдение без ограничения сроков (ЭКГ 1 раз в 6 месяцев, СМ ЭКГ 1 раз в год).

- Допустимость занятий физкультурой и спортом после коррекции порока.

Дефект межжелудочковой перегородки у новорожденных Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) – порок сердца , при котором в перегородке между правым и левым желудочком образуются отверстия.

Среди врожденных пороков этот самый распространенный, его доля составляет 20-30%. Он одинаково часто встречается у девочек и у мальчиков.

Особенности кровообращения при дефекте межжелудочковой перегородки у новорожденных

Левый желудочек намного мощнее правого, ведь ему необходимо обеспечивать кровью все тело, а правому только прокачать кровь в легкие. Поэтому давление в левом желудочке может доходить до 120 мм рт. ст., а в правом около 30 мм рт. ст. Поэтому из-за разницы давления, если строение сердца нарушено и между желудочками есть сообщение, то часть крови из левой половины сердца перетекает в правую. Это приводит к растяжению правого желудочка. Сосуды легких переполняются и растягиваются. На этом этапе обязательно нужно сделать операцию и разделить два желудочка.Потом наступает такой момент, когда сосуды легких рефлекторно сжимаются. Они склерозируются и просвет в них сужается. Давление в сосудах и в правом желудочке увеличивается в несколько раз и становится выше, чем в левом. Теперь уже кровь начинает переливаться из правой половины сердца в левую. На этой фазе болезни помочь человеку может только пересадка сердца и легких.

Причины

Эта патология формируется еще до рождения ребенка из-за нарушения развития сердца.Ее появлению способствуют такие причины:

- Инфекционные болезни матери в первые три месяца беременности: корь , краснуха , ветрянка.

- Употребление алкоголя и наркотических препаратов.

- Некоторые лекарственные средства: варфарин, препараты содержащие литий.

- Наследственная предрасположенность: порок сердца передается по наследству в 3-5% случаев.

- Множественные мелкие отверстия – самая легкая форма, которая мало влияет на состояние здоровья.

- Множественные крупные отверстия. Перегородка напоминает швейцарский сыр – самая тяжелая форма.

- Отверстия в нижней части перегородки, состоящей из мышц. Они чаще других затягиваются самостоятельно в течение первого года жизни ребенка. Этому способствует развитие мышечной стенки сердца.

- Отверстия, находящиеся под аортой.

- Дефекты в средней части перегородки.

Симптомы и внешние признаки

Проявления ДМЖП зависят от размера дефекта и стадии развития болезни.

Проявления ДМЖП зависят от размера дефекта и стадии развития болезни.Размер дефекта сравнивают с просветом аорты.

- Мелкие дефекты – меньше 1/4 диаметра аорты или меньше 1 см. симптомы могут появиться и в 6 месяцев и во взрослом возрасте.

- Средние дефекты – меньше 1/2 диаметра аорты. Болезнь проявляется на 1-3 месяце жизни.

- Крупные дефекты – диаметр равен диаметру аорты. Болезнь проявляется с первых дней.

- Первая стадия – застой крови в сосудах. Накопление жидкости в ткани легких, частые бронхиты и пневмонии.

- Вторая стадия – спазмирование сосудов. Фаза временного улучшения, сосуды сужаются, но давление в них увеличивается 30 до 70 мм рт. ст. Считается лучшим периодом для операции.

- Третья стадия – склерозирование сосудов. Развивается, если вовремя не была проведена операция. Давление в правом желудочке и сосудах легких от 70 до 120 мм рт. ст.

При крупном дефекте межжелудочковой перегородки у новорожденных самочувствие ухудшается с первых дней.

- синюшный оттенок кожи при рождении;

- малыш быстро утомляется и не может нормально сосать грудь;

- беспокойство и плаксивость из-за голода;

- нарушения сна;

- плохая прибавка в весе;

- ранние пневмонии, которые плохо поддаются лечению.

- возвышение грудной клетки в районе сердца – сердечный горб;

- во время сокращения желудочков (систолы) прощупывается дрожание, которое создает поток крови, проходя через отверстие в межжелудочковой перегородке;

- при прослушивании стетоскопом слышен шум, который вызван недостаточностью клапанов легочной артерии;

- в легких слышны свистящие хрипы и жесткое дыхание, связанные с выходом жидкости из сосудов в ткань легких;

- при простукивании выявляется увеличение размера сердца;

- увеличение печени и селезенки связанно с застоем крови в этих органах;

- в третей стадии характерно появление синеватого оттенка кожи (цианоза). Сначала на пальцах и вокруг рта, а потом по всему телу. Этот симптом появляется из-за того, что кровь недостаточно обогащается кислородом в легких и клетки тела испытывают кислородное голодание;

- на третьей стадии грудная клетка вздута, имеет вид бочки.

Диагностика

Для диагностики дефекта межжелудочковой перегородки у новорожденных используют рентгенографию, электрокардиографию и двухмерную допплер-эхокардиографию. Все они безболезненны и ребенок хорошо их переносит.Рентгенография

Безболезненное и информативное исследование грудной клетки с помощью рентгеновского излучения. Поток лучей проходит сквозь тело человека и формирует изображение на специальной чувствительной пленке. Снимок позволяет оценить состояние сердца, сосудов и легких.

При ДМЖП у новорожденных выявляют:

- увеличение границ сердца, особенно правой его стороны;

- увеличение легочной артерии, которая несет кровь от сердца к легким;

- переполнение и спазм сосудов легких;

- жидкость в легких или отек легких , проявляется затемнением на снимке.

Это исследование основано на регистрации электрических потенциалов, которые возникают во время работы сердца. Они записываются в виде кривой линии на бумажную ленту. По высоте и форме зубцов врач оценивает состояние сердца. Кардиограмма может быть нормальной, но чаще появляется перегрузка правого желудочка.

УЗИ сердца допплеровское исследование

Исследование сердца с помощью ультразвука. На основе отраженной ультразвуковой волны создается изображение сердца в реальном времени. Эта разновидность УЗИ позволяет выявить особенности движения крови, через дефект.

Исследование сердца с помощью ультразвука. На основе отраженной ультразвуковой волны создается изображение сердца в реальном времени. Эта разновидность УЗИ позволяет выявить особенности движения крови, через дефект.

При ДМЖП видны:

- отверстие в перегородке между желудочками;

- его размер и расположение;

- красным цветом отражается поток крови, который движется в сторону датчика, а синим – кровь которая течет в противоположном направлении. Чем светлее оттенок, тем выше скорость движения крови и давление в желудочках.

Данные инструментального обследования у новорожденных

Рентгенологическое исследование грудной клетки- В первой стадии:

- увеличенные размеры сердца, оно округлое, без сужения посередине;

- сосуды легких выглядят нечетко и размыто;

- могут появиться признаки отека легких – затемнение по всей поверхности.

- В переходной стадии:

- сердце имеет нормальные размеры;

- сосуды выглядят нормально.

- Третья стадия склеротическая:

- сердце увеличено, особенно с правой стороны;

- увеличена легочная артерия;

- видны только крупные сосуды легких, а мелкие незаметны из-за спазма;

- ребра расположены горизонтально;

- диафрагма опущена.

- Первая стадия может не проявляться никакими изменениями или же появляется:

- перегрузка правого желудочка;

- увеличение правого желудочка.

- Вторая и третья стадия:

- перегрузка и увеличение левого предсердия и желудочка.

- нарушения прохождения биотоков по ткани сердца.

- выявляет место расположения дефекта в перегородке;

- размер дефекта;

- направление тока крови из одного желудочка в другой;

- давление в желудочках первой стадии не больше 30 мм рт. ст., во второй стадии – от 30 до 70 мм рт. ст., а в третьей – более 70 мм рт. ст.

Лечение

Медикаментозное лечение при дефекте межжелудочковой перегородки у новорожденных и детей более старшего возраста направлено на то, чтобы нормализовать отток крови из легких, уменьшить отек в них (скопление жидкости в легочных альвеолах), снизить количество циркулирующей в организме крови.Мочегонные препараты: Фуросемид (Лазикс)

Помогают уменьшить объем крови в сосудах и избавиться от отека легких. Препарат назначают детям из расчета 2–5 мг/кг. Принимать его нужно 1 раз в день, лучше до обеда.

Кардиометаболические средства: Фосфаден, Кокарбоксилаза, Кардонат

Улучшают питание сердечной мышцы, борются с кислородным голоданием клеток и улучшают обмен веществ в организме. Если врач выписал Кардонат ребенку, то капсулу необходимо открыть, а ее содержимое растворить в подслащенной воде (50-100мл). Принимать 1 раз в день после еды. Курс от 3 недель до 3 месяцев.

Сердечные гликозиды: Строфантин, Дигоксин

Помогают сердцу сокращаться мощнее и эффективнее перекачивать кровь по сосудам. Назначают 0,05% раствор строфантина из расчета 0,01 мг/кг веса или дигоксин 0,03 мг/кг. В такой дозе препарат вводят первые 3 дня. Потом его количество уменьшают в 4-5 раз – поддерживающая доза.

Для снятия спазма бронхов: Эуфиллин

Назначают при отеке легких и спазме бронхов, когда ребенку трудно дышать. Раствор эуфиллина 2% вводят внутривенно или в виде микроклизм по 1 мл на год жизни.

Прием лекарств поможет уменьшить проявления болезни и выиграть время, чтобы дать шанс дефекту закрыться самостоятельно.

Виды операций при дефекте межжелудочковой перегородки

В каком возрасте нужно делать операцию?Если состояние ребенка позволяет, то желательно провести операцию между 1 и 2,5 годами. В этот период малыш уже достаточно окреп и лучше всего перенесет такое вмешательство. К тому же он скоро забудет период лечения и у ребенка не будет психологической травмы.

Какие показания к операции?

- Наличие отверстия в межжелудочковой перегородке.

- Увеличение правых отделов сердца.

- Третья степень развития болезни, непоправимые изменения в сосудах легких.

- Заражение крови – сепсис .

Операция сужения легочной артерии при ДМЖП

Хирург специальной тесьмой или толстой шелковой нитью перевязывает артерию, которая несет кровь от сердца к легким, чтобы в них поступало меньше крови. Эта операция является подготовительным этапом перед полным закрытием дефекта.

Показания к операции

- Повышение давления в сосудах легких.

- Заброс крови из левого желудочка в правый.

- Ребенок слишком слаб, чтобы перенести операцию по устранению дефекта в межжелудочковой перегородке.

Достоинства операции

- Уменьшает поступление крови в легкие и снижает давление в них.

- Ребенку становится легче дышать.

- Дает возможность отложить операцию по устранению дефекта на 6 месяцев и дать ребенку окрепнуть.

- Ребенку и родителям придется перенести 2 операции.

- Увеличивается нагрузка на правый желудочек, в результате он растягивается и увеличивается.

Этот вид лечения требует вскрытия грудной клетки. Вдоль грудины делают разрез, сердце отсоединяют от сосудов. На время его заменяет система искусственного кровообращения. Хирург делает разрез на правом желудочке или на предсердии. В зависимости от размера дефекта врач выбирает один из вариантов лечения.

- Ушивание дефекта. Если его размер не превышает 1 см и он расположен в отдалении от важных сосудов.

- Врач ставит на перегородку герметичную заплату. Она вырезается под размер отверстия и стерилизуется. Заплаты бывают двух видов:

- из кусочка наружной оболочки сердца (перикарда);

- из искусственного материала.

Показания к открытой операции

- Невозможно улучшить состояние ребенка с помощью лекарств.

- Изменения в сосудах легких.

- Перегрузка правого желудочка.

- Позволяет одновременно удалить тромбы, которые могли образоваться в сердце.

- Позволяет устранить другие патологии сердца и его клапанов.

- Дает возможность исправить дефекты при любом их расположении.

- Проводится детям любого возраста.

- Позволяет раз и навсегда избавиться от проблем с сердцем.

- Является довольно травматичной для ребенка, длится до 6 часов.

- Требует длительного периода восстановления.

Суть операции в том, что дефект в межжелудочковой перегородке закрывают с помощью специального устройства, которое вводят в сердце через крупные сосуды. Приспособление напоминает соединенные между собой пуговицы. Оно устанавливается в отверстии и перекрывает ток крови через него. Процедура проходит под контролем рентгена.

Суть операции в том, что дефект в межжелудочковой перегородке закрывают с помощью специального устройства, которое вводят в сердце через крупные сосуды. Приспособление напоминает соединенные между собой пуговицы. Оно устанавливается в отверстии и перекрывает ток крови через него. Процедура проходит под контролем рентгена.

Показания к закрытию дефекта окклюдером

- Дефект расположен не менее чем 3 мм от края межжелудочковой перегородки.

- Признаки застоя крови в сосудах легких.

- Заброс крови из левого желудочка в правый.

- Возраст старше 1 года и вес больше 10 кг.

- Менее травматична для ребенка – нет необходимости разрезать грудную клетку.

- Восстановление занимает 3-5 дней.

- Сразу после операции наступает улучшение и нормализуется кровообращение в легких.

Недостатки операции

- Используется только для закрытия дефектов небольшого размера, которые находятся в центральной части перегородки.

- Нельзя провести закрытие, если сосуды узкие, в сердце есть тромб, проблемы с клапанами или стойкие нарушения сердечного ритма.

- Нет возможности исправить другие нарушения сердца.

Единственным эффективным методом лечения средних и крупных дефектов межжелудочковой перегородки является операция на открытом сердце. Эту операцию хирурги крупных кардиологических центров проводят довольно часто и имеют большой опыт в этом вопросе. Поэтому вы можете быть уверенны в успешном исходе.

Показания к операции

- дефект в межжелудочковой перегородке;

- заброс крови из левого желудочка в правый;

- признаки увеличения правого желудочка;

- сердечная недостаточность – сердце не справляется с функцией насоса и плохо снабжает кровью органы;

- признаки нарушения кровообращения в легких: одышка, влажные хрипы, отек легких;

- неэффективность медикаментозного лечения.

- заброс крови из правого желудочка в левый;

- увеличение давления в сосудах легких в 4 раза и склероз мелких артерий;

- сильное истощение ребенка;

- тяжелые сопутствующие заболевания печени и почек.

Срочность операции зависит от размеров дефекта.

- Мелкие дефекты, меньше 1 см – операцию можно отложить до 1 года, а если нет нарушений кровообращения, то и до 5 лет.

- Средние дефекты, меньше 1/2 диаметра аорты. Оперировать ребенка нужно в первые 6 месяцев жизни.

- Крупные дефекты, диаметр равен диаметру аорты. Необходима срочная операция, пока не развились необратимые изменения в легких и сердце.

- Подготовка к операции. В назначенный день вы с ребенком придете в больницу, где придется побыть несколько дней до операции. Врачи сделают необходимые анализы:

- группа крови и резус фактор;

- анализ крови на свертываемость;

- общий анализ крови;

- анализ мочи;

- анализ кала на яйца глистов. Также повторно сделают УЗИ сердца и кардиограмму.

- Перед операцией состоится беседа с хирургом и анестезиологом. Они осмотрят ребенка и ответят на все ваши вопросы.

- Общий наркоз. Внутривенно ребенку введут обезболивающие препараты, и он не будет чувствовать никакой боли в период операции. Врач точно дозирует препарат, вы можете быть уверены, что наркоз не нанесет вреда малышу.

- Врач сделает разрез вдоль грудины, чтобы получить доступ к сердцу и подключит ребенка к аппарату искусственного кровообращения.

- Гипотермия – снижение температуры тела. С помощью специального оборудования температуру крови ребенка снижают до 15°С. В таких условиях головной мозг легче переносит кислородное голодание, которое может возникнуть во время операции.

- Отсоединенное от сосудов сердце временно не сокращается. Коронарный насос очистит сердце от крови, чтобы хирургу было удобнее работать.

- Врач сделает разрез на правом желудочке и устранит дефект. Он наложит на него шов, чтобы стянуть края. Если отверстие большое, то хирург использует специально подготовленную заплату из наружной соединительной ткани сердца или синтетического материала.

- После этого проверяют герметичность межжелудочковой перегородки, зашивают отверстие на желудочке и подключают сердце к системе кровообращения. Потом кровь постепенно нагревают до нормальной температуры с помощью теплообменника, и сердце начинает сокращаться самостоятельно.

- Врач зашивает рану на груди. Он оставляет в шве дренаж – тонкую резиновую трубочку для отведения жидкости из раны.

- На грудь малыша накладывают повязку и ребенка перевозят в палату реанимации, где ему придется провести сутки под контролем медицинского персонала. Возможно, вам разрешат его навестить. Но в некоторых больницах это запрещено, чтобы обезопасить малыша от инфекций.

- Потом ребенка переведут в отделение интенсивной терапии, где вы сможете быть рядом с ним, успокаивать и поддерживать. Подъем температуры до 40°С явление частое – не стоит впадать в панику. Хуже, когда при такой температуре ребенок бледнеет, а пульс становится слабым и медленным. Тогда необходимо срочно сообщить врачу.

Уход за ребенком после операции на сердце

Вас с малышом выпишут домой, когда врачи убедятся, что ребенок пошел на поправку.

Вас с малышом выпишут домой, когда врачи убедятся, что ребенок пошел на поправку.В это время желательно больше носить ребенка на руках – это называется массаж положением. Он развивает, успокаивает и улучшает кровообращение. Не бойтесь приучить ребенка к рукам – здоровье дороже педагогических принципов.

Берегите ребенка от инфекций : избегайте бывать в многолюдных местах. Не стесняйтесь увести его, если рядом появился человек с признаками болезни, берегите малыша от переохлаждений. Если есть необходимость посетить поликлинику, то смажьте ребенку нос Оксолиновой мазью или воспользуйтесь спреями для профилактики Эуфорбиум Композитум, Назаваль.

Уход за рубцом . Рана будет заживать около 4 недель. В это время смазывайте шов настойкой календулы и берегите от солнечных лучей. Чтобы избежать образования рубца существуют специальные кремы – Контрактубекс, Солярис. Спросите у врача, какой из них подойдет вашему ребенку.

После того, как швы полностью заживут, можете купать ребенка в ванночке. Лучше, если первые разы вода будет кипяченой с добавлением марганцовки. Температура воды 37°С, а время купания сократите до минимума. Для ребенка постарше идеальным вариантом будет душ.

Грудина – это кость, она будет заживать около 2 месяцев. В этот период нельзя тянуть ребенка за руки, поднимать подмышки, выкладывать на живот, делать ему массаж и вообще, следует избегать физических нагрузок, чтобы не допустить деформацию грудной клетки.

После срастания грудины нет особых причин ограничивать ребенка в физическом развитии. Но все же первые полгода старайтесь избегать серьезных травм, поэтому не разрешайте ребенку ездить на самокате, велосипеде или роликах.

Прием препаратов, которые выписал врач

: Верошпирон, Дигоксин, Аспирин. Они помогут избежать скопления жидкости в легких, улучшат работу сердца и предотвратят появление тромбов. В дальнейшем их отменят, и ваш малыш будет жить, как обычный ребенок.

Первые полгода вам потребуется мерить температуру утром и вечером и записывать результаты в специальный дневник.

Сообщайте врачу о таких симптомах:

- повышение температуры выше 38°С;

- шов припух и из него начнет вытекать жидкость;

- боль в груди;

- бледность или синеватый оттенок кожи;

- припухлость лица, вокруг глаз или другие отеки;

- одышка, усталость, отказ от игр;

- головокружение, потеря сознания.

- Анализ мочи первый месяц придется сдавать каждые десять дней. А следующие полгода 2 раза в месяц.

- Электрокардиограмму, фонокрадиограмму, эхокардиографию необходимо будет делать 1 раз в три месяца первые полгода. В дальнейшем два раза в год.

- Через некоторое время желательно съездить с ребенком в специальный санаторий на 1-3 месяца.

- Прививки придется отложить на полгода.

- В общей сложности ребенок будет оставаться на учете у кардиологов на протяжении 5 лет.

Питание

Полноценное и калорийное питание должно помочь ребенку быстро восстановиться после операции и набрать вес.

Полноценное и калорийное питание должно помочь ребенку быстро восстановиться после операции и набрать вес.Лучшим выбором для детей до года является грудное молоко. Необходимо своевременно вводить прикормы: фрукты, овощи, мясо и рыбу.

Дети постарше питаются соответственно своему возрасту. В меню должны быть:

- Свежие фрукты и соки.

- Свежие и приготовленные овощи.

- Блюда из мяса, вареного, запеченного или тушеного.

- Молочные продукты: молоко, творог, йогурты, сметана. Особенно полезна будет творожная запеканка с сухофруктами.

- Яйца вареные или в виде омлета.

- Различные супы и блюда из круп.

- маргарин;

- жирная свинина;

- мясо утки и гуся;

- шоколад, крепкий чай.

Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) является наиболее распространенным врожденным пороком сердца и присутствует примерно у 3 - 4 младенцев из 1000 живорожденных детей. В результате спонтанного закрытия небольших дефектов межжелудочковой перегородки частота этого заболевания снижается с возрастом, особенно у взрослых. Большие ДМЖП, как правило, корригируются в детском возрасте. Без оперативного лечения у таких пациентов быстро развивается высокая легочная гипертензия, что делает их неоперабельными. Поэтому у взрослых пациентов чаще встречаются небольшие ДМЖП, либо сочетание ДМЖП со стенозом легочной артерии (ЛА), что ограничивает поступление крови в легкие и предотвращает развитие легочной гипертензии. Такие пациенты длительное время хорошо себя чувствуют, не предъявляют жалоб и не имеют ограничения физической активности и даже могут заниматься профессиональным спортом. Тем не менее, даже при относительно небольшом артериовенозном сбросе крови во взрослом возрасте ДМЖП может осложниться развитием аортальной недостаточности, аневризмой синуса Вальсальвы, инфекционным эндокардитом и другой кардиальной патологией.

Клиническая картина ДМЖП у взрослых пациентов типична для данного порока. При аускультации выслушивается систолический шум различной интенсивности слева и справа от грудины. Интенсивность шума зависит от размеров дефекта и степени легочной гипертензии. У больных с сопутствующей аортальной недостаточностью также выслушивается диастолический шум. При прорыве аневризмы синуса Вальсальвы шум носит «машинообразный» систолодиастолический характер. На ЭКГ выявляются признаки перегрузки левых отделов сердца за исключением пациентов со стенозом ЛА, когда преобладает нагрузка на правый желудочек (ПЖ). У пациентов с высокой легочной гипертензией (ЛГ) чаще наблюдается комбинированная гипертрофия желудочков, а при развитии синдрома Эйзенменгера – выраженная гипертрофия ПЖ (синдрома Эйзенменгера характеризуется развитием необратимой легочной гипертензии вследствие сброса крови слева направо).

Диагностика . Рентгенологическая картина представлена усилением легочного рисунка, а также увеличением тени сердца. У пациентов с малым ДМЖП рентгенография грудной клетки может быть нормальной. При наличии большого сброса крови слева направо имеются признаки увеличения левого предсердия, левого желудочка и усиление легочного рисунка. У пациентов с выраженной легочной гипертензией не будет увеличения левого желудочка (ЛЖ), но будет выбухание дуги легочной артерии и ослабление легочного рисунка на периферии легкого.

Допплер-эхокардиография является основным инструментальным методом современной диагностики ДМЖП, который позволяет получить достоверные данные об анатомии порока. Трансторакальная эхокардиография практически всегда имеет диагностическую ценность у большинства взрослых с хорошими эхокардиографическими окнами. Данные, которые нужно получить в ходе исследования, включают количество, размеры и локализацию дефектов, размеры камер, функцию желудочков, наличие или отсутствие аортальной регургитации стеноза легочной артерии, трехстворчатой регургитации. Оценка систолического давления в ПЖ также должна быть частью исследования. У взрослых с плохими эхокардиографическими окнами может потребоваться чреспищеводная эхокардиография.

Компьютерная томография с контрастным усилением и МР-томография могут применяться для оценки анатомии магистральных сосудов, если есть сопутствующие пороки, а также для визуализации тех ДМЖП, которые недостаточно хорошо видны на ЭхоКГ. Кроме того, МРТ позволяет оценить объем шунтирования крови, а также наличие фиброза в миокарде желудочков, который может развиваться в результате длительного существования порока.

Ангиокардиография и катетеризация сердца проводятся взрослым больным с ДМЖП, у которых неинвазивные данные не дают полной клинической картины. Согласно рекомендациям Американской ассоциации кардиологов, основные показания для этого исследования следующие:

- определение объема шунтирования, а также оценка давления и сосудистого сопротивления малого круга кровообращения у пациентов с подозрением на легочную гипертензию;

обратимость легочной гипертензии должна быть проверена с помощью различных вазодилатирующих средств;

оценка сопутствующих пороков, таких как аортальная недостаточность, стеноз легочной артерии, прорыв аневризмы синуса Вальсальвы;

диагностика множественных ДМЖП;

выполнение коронароангиографии пациентам старше 40 лет с риском ИБС;

оценка анатомии ДМЖП в случаях, когда планируется эндоваскулярное его закрытие.

Как правило, небольшие дефекты не приводят к развитию ЛГ, однако являются фактором риска развития инфекционного эндокардита, аортальной и трехстворчатой недостаточности и аритмий. Исходя из этого, C.Backer и соавт. (1993) рекомендуют хирургическое закрытие небольших перимембранозных ДМЖП как профилактику указанных осложнений. Следует отметить, что данный подход не является общепринятым, несмотря на достоверно высокую частоту развития сопутствующей кардиальной патологии у взрослых больных с ДМЖП.

Оперативное лечение ДМЖП выполняется в условиях искусственного кровообращения, гипотермии и кардиоплегии. Небольшие дефекты (до 5 - 6 мм) ушиваются, более крупные закрываются заплатой, обычно синтетическим материалом (например, дакроном, политетрафторэтиленом (Gore-Tex)). Доступ к ДМЖП осуществляется через правое предсердие, реже через правый желудочек. В случаях, когда одновременно выполняется протезирование аортального клапана, ДМЖП может закрываться доступом через аорту. Иногда при субтрикуспидальной локализации ДМЖП для визуализации его краев может потребоваться рассечение септальной створки трехстворчатого клапана с последующим ее восстановлением. В ряде случаев при удаленности краев перимембранозного ДМЖП от трехстворчатого и аортального клапанов, а также при мышечных ДМЖП возможно эндоваскулярное их закрытие при помощи специальных устройств (окклюдеров). Чрескожное закрытие ДМЖП представляет сбой привлекательную альтернативу хирургическому лечению у пациентов с высокими факторами риска оперативного вмешательства, неоднократными предшествующими хирургическими вмешательствами, плохо доступными мышечными ДМЖП и ДМЖП типа швейцарского сыра.

Противопоказанием к закрытию ДМЖП является склеротическая легочная гипертензия со сбросом крови справа налево (синдром Эйзенменгера). С целью улучшения качества жизни пациентам с синдромом Эйзенменгера показана легочная вазодилатационная терапия, включающая, в частности бозентан. Радикальным методом лечения является коррекция порока в сочетании с пересадкой легкого или пересадка сердечно-легочного комплекса. M. Inoue и соавт. (2010) сообщили об успешном закрытии ДМЖП с одновременной пересадкой обоих легких.

Основные принципы наблюдения пациентов с ДМЖП , оперированных во взрослом возрасте, сформулированы в Рекомендациях Американской ассоциации кардиологов (2008):

- взрослые пациенты с ДМЖП и остаточной сердечной недостаточностью, резидуальным сбросом, легочной гипертензией, аортальной недостаточностью, обструкцией выводного тракта ПЖ и ЛЖ должны не реже одного раза в год проходить обследование;

взрослые пациенты с малыми остаточными ДМЖП и без какой-либо другой патологии должны обследоваться каждые 3 - 5 лет;

взрослые пациенты после закрытия ДМЖП окклюдером должны проходить обследование каждые 1 - 2 года в зависимости от локализации ДМЖП и других факторов;

пациентов, оперированных по поводу больших ДМЖП, следует наблюдать в течение всей жизни, так как в ряде случаев ЛГ может прогрессировать, кроме того, эти пациенты остаются в группе риска развития аритмий.

Беременность пациентам с ДМЖП и тяжелой легочной гипертензией (комплекс Эйзенменгера) не рекомендуется из-за высокой материнской и внутриутробной смертности. Женщины с малыми ДМЖП без легочной гипертензии и без сопутствующих пороков не имеют большого сердечно-сосудистого риска при беременности. Обычно беременность хорошо переносится. Однако сброс крови слева направо может усилиться с увеличением сердечного выброса при беременности, это состояние уравновешивается снижением периферического сопротивления. У женщин с большим артериовенозным сбросом крови течение беременности может осложниться аритмиями, дисфункцией желудочков и прогрессированием легочной гипертензии.

Вопрос об обязательном хирургическом лечении взрослых пациентов с малыми ДМЖП, не имеющих осложнений, остается дискутабельным. Некоторые авторы считают, что тщательное наблюдение с целью ранней диагностики развивающихся осложнений является достаточным. Ключевыми моментами, которые должны отслеживаться у этих пациентов, являются развитие аортальной недостаточности, трехстворчатой регургитации, оценка степени шунтирования крови и легочной гипертензии, развитие желудочковой дисфункции, а также подлегочного и подаортального стенозов. Своевременное выполнение оперативного вмешательства позволит предотвратить дальнейшее прогрессирование кардиальной патологии. По мнению C. Backer и соавт. (1993), хирургическое лечение показано всем пациентам с теоретическим риском развития возможных осложнений ДМЖП.