Психологическое обеспечение аварийно спасательных работ. Психологическое обеспечение поисково-спасательных формирований. Психотравмирующие факторы чрезвычайных ситуаций

| Организация и ведение аварийно - спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций

Основы безопасности жизнедеятельности

10 класс

Урок 19

Организация и ведение

аварийно - спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций

|

|

|

Аварийно-спасательные работы - это действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. К аварийно-спасательным работам относятся поисково-спасательные работы, связанные с тушением пожаров, работы по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и другие.

Для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ, оказания населению, пострадавшему в чрезвычайной ситуации, медицинской и других видов помощи, создания условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их работоспособности организуют и проводят неотложные работы.

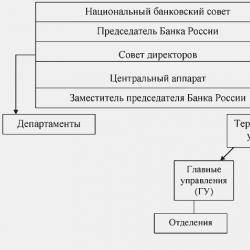

Обеспечение действий сил гражданской обороны и аварийно-спасательных формирований достигается проведением комплекса мер, указанных на схеме 23.

Разведка - это совокупность мероприятий по сбору данных, необходимых для оценки обстановки и принятия решения.

Задачи разведки:

Определение зоны и характера чрезвычайной ситуации;

- определение мест нахождения пострадавших и их состояния;

- установление степени радиоактивного, химического, биологического заражения;

- оценка состояния объектов (строения, инженерные коммуникации, линии связи, источники воды) в зоне чрезвычайной ситуации;

- выявление очагов пожаров;

- определение подъездных путей к месту работ и путей эвакуации пострадавших и населения;

- определение плана проведения поисково-спасательных работ.

Разведку проводят наземным, воздушным, водным и подземным способами.

Для обозначения зоны чрезвычайной ситуации, характера и уровня заражения устанавливают специальные щиты со съемными карточками, на которые наносят информацию (рис. 41). Для этой же цели используют также стены, конструкции, заборы, стволы деревьев, дорожные знаки (рис. 42).

Транспортное обеспечение включает в себя определение объема и характера перевозок, учет всех видов транспорта, определение сроков и мест погрузки и разгрузки, маршрутов, организацию контрольных пунктов и фиксацию сроков их прохождения, резерв транспортных средств.

Инженерное обеспечение решает задачи по выполнению специальных инженерных работ, применению средств механизации, оборудованию в местах ведения работ пунктов водоснабжения и обеспечения водой.

Дорожное обеспечение возложено на отряды обеспечения движения, которые к указанному сроку готовят маршруты для пропуска транспорта и техники, поддерживают дороги в рабочем состоянии.

Гидрометеорологическое обеспечение предусматривает передачу органам управления и командирам формирований сведений о состоянии и прогнозе погоды в районах ведения работ, а также срочной информации об опасных метеорологических и гидрологических явлениях и возможном характере их развития.

На техническое обеспечение возложены проведение технического обслуживания машин и механизмов, ремонт их на месте и на ремонтных предприятиях, а также обеспечение запасными частями и агрегатами.

В сферу материального обеспечения входят снабжение спасательных формирований продовольствием, питьевой водой, средствами и имуществом противохимической, противорадиационной и медицинской защиты, специальной одеждой, строительными материалами, топливом и смазочными материалами, а также организация мест приема пищи, отдыха и специальной обработки.

В задачи медицинского обеспечения входят конкретные меры по сохранению здоровья и работоспособности спасателей, оказанию помощи пострадавшим и больным, их доставке в медицинские учреждения и предупреждению инфекционных заболеваний.

Основное содержание аварийно-спасательных работ - действия по спасению людей. При большинстве чрезвычайных ситуаций их осуществляют в четыре этапа:

Поиск и обнаружение пострадавших;

обеспечение доступа спасателей к пострадавшим и работы по их деблокированию;

оказание пострадавшим первой медицинской помощи;

эвакуация пострадавших из зон опасности на пункты сбора или в медицинские учреждения.

Санитарная обработка населения после пребывания в зоне заражения

Под санитарной обработкой понимают удаление радиоактивных веществ, обезвреживание или удаление аварийно химически опасных веществ, болезнетворных микробов и токсинов с кожного покрова людей, а также с надетых на них средств индивидуальной защиты, одежды и обуви при выходе из зоны заражения.

Санитарная обработка может быть частичной (рис. 43) и полной.

Частичную санитарную обработк у при загрязнении радиоактивными веществами по возможности проводят в течение первого часа после загрязнения непосредственно в зоне радиоактивного загрязнения или после выхода из нее (схема 24).

Частичную санитарную обработку при заражении капельно-жидкими аварийно химически опасными веществами проводят немедленно. Для этого, не снимая противогаза, нужно вначале обработать раствором из индивидуального противохимического пакета открытые участки кожи, на которые попало аварийно химически опасное вещество, а затем зараженные места одежды и лицевую часть противогаза. Если такого пакета нет, то можно обезвредить капельно-жидкие отравляющие вещества бытовыми химическими средствами.

Для проведения частичной санитарной обработки при загрязнении бактериальными (биологическими) средствами необходимо, не снимая противогаза, обметанием или отряхиванием удалить их с одежды, обуви и средств защиты, протереть дезинфицирующими средствами открытые участки тела, а при возможности обмыть их теплой водой с мылом.

Обработку необходимо проводить так, чтобы открытые участки тела не соприкасались с наружной поверхностью одежды и обуви.

При одновременном загрязнении (заражении) радиоактивными, аварийно химически опасными веществами и бактериальными (биологическими) средствами сначала обезвреживают аварийно химически опасные вещества, а затем радиоактивные вещества и бактериальные средства.

Полная санитарная обработка заключается в обмывании всего тела теплой водой с мылом и обязательной смене белья, а при необходимости и всей одежды.

При загрязнении радиоактивными веществами люди подвергаются полной санитарной обработке в том случае, если после частичной санитарной обработки загрязнение кожных покровов и одежды продолжает оставаться выше допустимых величин. По возможности полную санитарную обработку надо провести не позднее 3-5 ч с момента загрязнения.

При загрязнении аварийно химически опасными веществами достаточно провести тщательную и своевременную частичную санитарную обработку. Обмывание в этом случае можно проводить с гигиенической целью.

При заражении бактериальными средствами полной санитарной обработке должны подвергаться все люди, находившиеся в очаге бактериологического поражения, независимо от того, были ли ими использованы средства защиты и проводилась ли частичная санитарная обработка.

Жизнеобеспечение населения в ЧС. С целью сохранения жизни и здоровья людей, пострадавших в чрезвычайной ситуации, проводят первоочередные мероприятия по их жизнеобеспечению, которые заключаются в удовлетворении потребностей населения в жизненно важных видах средств и услуг по установленным нормам и в обеспечении:

Водой для медицинских, хозяйственно-питьевых и коммунально-бытовых нужд;

продуктами питания: зерно, мука, хлебобулочные и макаронные изделия, мясо, рыба, молоко, детское питание, картофель, овощи, соль, чай, сахар, фураж для животных;

жильем: развертывание и сооружение временных жилищ (палатки, юрты, землянки, сборные дома и т. п.); использование сохранившегося жилого фонда (жилых домов, санаториев, пансионатов, лагерей, домов отдыха и т. д.);

предметами первой необходимости: верхняя одежда, обувь, постельные принадлежности, бытовая посуда, минимум предметов галантереи и парфюмерии (мыло, нитки, иголки и т. д.) и прочие товары (табак, спички, керосин и т. п.);

информацией о возможности и факте чрезвычайной ситуации и правилах поведения в ней;

медицинского и санитарно-эпидемиологического обслуживания: первая медицинская помощь населению, обеспечение его медикаментами и медицинским имуществом, сортировка пострадавших и оказание им квалифицированной и специализированной помощи, направление пострадавших на стационарное лечение, выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

потребностей в транспорте для перевозки пострадавших в районы отселения и подвоза материальных ресурсов;

минимально необходимых нужд в тепле, освещении, санитарной очистке территории, банно-прачечном и ритуальном обслуживании.

Прежде всего обеспечивают людей продуктами питания, предметами первой необходимости, медицинским обслуживанием и средствами, транспортом и необходимой информацией.

Большое значение имеет организация и проведение практической работы по морально-психологической поддержке пострадавшего населения. Она заключается главным образом в изучении настроений различных категорий населения, нейтрализации негативных слухов и проявлений паники, пресечении грабежей и мародерства.

Вопросы и задания

1. Какие работы называют аварийно-спасательными?

2. С какими целями проводят неотложные работы?

3. Расскажите о видах обеспечения аварийно-спасательных работ, их содержании и задачах.

4. Назовите основные этапы аварийно-спасательных работ.

5. Дайте определение санитарной обработки. В чем она заключается?

6. Как и когда надо проводить частичную и полную санитарную обработку?

7. Каким образом и в какой последовательности проводят частичную санитарную обработку при загрязнении радиоактивными веществами, заражении капельно-жидкими АХОВ и загрязнении бактериальными средствами?

8. Как надо проводить частичную санитарную обработку при одновременном загрязнении (заражении) радиоактивными веществами, АХОВ и бактериальными средствами?

9. С какой целью проводят первоочередные мероприятия по жизнеобеспечению населения в зоне чрезвычайной ситуации?

10. В удовлетворении каких жизненно важных потребностей людей заключаются первоочередные мероприятия по жизнеобеспечению?

11. От каких факторов зависит содержание мероприятий жизнеобеспечения населения в конкретной чрезвычайной ситуации?

12. Каким образом проводится практическая работа по морально-психологической поддержке населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации?

Задание 37

Из приведенного ниже перечня видов обеспечения выберите те, которые характерны для аварийно-спасательных работ:

а)транспортное;

б) медицинское;

в) материальное;

г) разведка;

д) продовольственное;

е) санитарно-гигиеническое;

ж) инженерное;

з) гидрометеорологическое;

и) геодезическое;

к) техническое;

л) дорожное;

м)военное;

н) информационное.

Задание 38

Из приведенного ниже перечня видов санитарной обработки выберите правильные:

а) местная;

б) общая;

в) частичная;

г) неполная;

д) частная;

е)полная;

ж) индивидуальная

8.1. Психотравмирующие факторы чрезвычайных ситуаций.

8.1.1. Стадии эмоционального и физиологического состояния людей, подвергшихся воздействию стихийного бедствия.

8.2. Особенности поведенческих реакций личности в чрезвычайных ситуациях.

8.3. Особенности развития нервно-психических расстройств у населения и спасателей в чрезвычайных ситуациях различного характера.

8.3.1. Особенности развития нервно-психических расстройств при стихийных бедствиях.

8.3.2. Особенности нервно-психических расстройств при террористических актах.

8.3.3. Особенности нервно-психических расстройств у спасателей.

8.4. Медико-психологическая защита населения и спасателей.

8.4.1. Профилактика и устранение панических реакций.

8.4.2. Медико-психологическая подготовка населения и спасателей.

8.4.3. Психотерапия возникших нервно-психических расстройств.

8.1. ПСИХОТРАВМИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В условиях возможности возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени остро стоит вопрос о снижении или предупреждении возможных санитарных потерь среди населения, а также возможности работы ЛПУ в этих условиях. Для решения этих задач проводят комплекс мероприятий по медицинской и психологической защите населения и медицинских учреждений, которые и будут рассмотрены при изучении данной темы.

Последние десятилетия жизни нашего общества сопровождаются возрастающим количеством экстремальных ситуаций различного масштаба и характера. При этом стремительно растёт круг участников этих событий, подвергающихся воздействию экстремальности. Под экстремальностью подразумевают воздействие на человека таких условий, при которых его психика действует на пределе возможного и после которых возникают изменения его индивидуально-психологических черт.

Во всех чрезвычайных ситуациях решающую роль играет моральная закалка и психическое состояние человека, они определяют готовность к осознанным, уверенным и последовательным действиям в любых критических моментах. Данный материал построен на анализе психологических аспектов данной проблемы.

Чрезвычайные ситуации (стихийные бедствия, аварии, террористические акты и т.п.) создают неблагоприятную обстановку, опасную для жизни, здоровья и благополучия значительных групп населения. Эти воздействия становятся катастрофическими, поскольку они ведут к большим разрушениям, вызывают смерть, ранения и страдания значительного количества людей. Более того, в таких условиях люди испытывают психотравмирующие факторы, вследствие чего происходит нарушение их психической деятельности.

Кроме того, психогенное воздействие испытывают люди, находящиеся вне зоны действия чрезвычайной ситуации, так как они находятся в состоянии ожидания как самой чрезвычайной ситуации, так и её последствий. К примеру, в 1945 г. после атомной бомбардировки американцами японских городов Хиросимы и Нагасаки радиацией было охвачено приблизительно 160 тыс. жителей, но страх перед ядерным оружием стали испытывать все жители планеты. После аварии на Чернобыльской АЭС более 15 млн людей стали испытывать страх перед радиацией (так называемая радиофобия).

Психотравмирующие факторы включают следующие составляющие:

Природные (землетрясения, наводнения, ураганы и др.);

Техногенные (радиационные, химические, биологические аварии, пожары, взрывы и др.);

Социальные (военные конфликты, инфекционная заболеваемость, голод, терроризм, наркомания, алкоголизм).

По сути, психотравмирующим фактором становится любая ЧС, вне зависимости от характера и масштаба. Картины военных столкновений, разрушений, аварий, паники, человеческих жертв - всё это психотравмирующие факторы.

Негативные последствия воздействия психотравмирующих факторов на организм поражённых усиливаются ещё и тем, что специалистов в области психотерапевтической коррекции человека в России катастрофически мало. На 2008 г., по разным литературным источникам, у нас в стране было от 2000 до 4500 подобных специалистов. Тогда как, например, в США их десятки тысяч.

Воздействуя на конкретную территорию с расположенными на ней населением, сооружениями, флорой и фауной, неблагоприятные факторы чрезвычайных ситуаций образуют очаг поражения различной степени сложности.

Простой очаг поражения формируется под воздействием одного поражающего фактора (например, разрушения от взрыва, пожара). Сложный очаг поражения формируется под воздействием нескольких поражающих факторов (например, вследствие взрыва возникают разрушения газопроводов, разгерметизация ёмкостей с АОХВ, в результате которых происходит взрыв, а затем пожар). В таком варианте чаще всего будут присутствовать комбинированные поражения: травмы, ожоги и отравления. В другом случае в результате землетрясения возникают не только разрушения, но и пожары, инфекционные заболевания, поражения электрическим током, нарушения психики и функциональные расстройства оставшихся в живых жителей.

Независимо от степени сложности выделяют четыре стадии развития чрезвычайных ситуаций.

Стадия зарождения - возникновение условий или предпосылок для чрезвычайной ситуации (усиление природной активности, накопление деформаций, дефектов и т.п.). Установить момент начала стадии зарождения трудно.

Стадия инициирования - начало чрезвычайной ситуации. На этой стадии важен человеческий фактор, поскольку статистика свидетельствует о том, что до 70 % техногенных аварий и катастроф происходит вследствие ошибок персонала. Более 80 % авиакатастроф и катастроф на море связано с человеческим фактором. Для снижения этих показателей необходима более качественная подготовка персонала. Так, в США для подготовки оператора для АЭС затрачивают до 100 тыс. долларов.

Стадия кульминации - стадия высвобождения энергии или вещества. На этой стадии происходит наибольшее негативное воздействие на человека и окружающую среду вредных и опасных факторов чрезвычайной ситуации. Особенности этой

стадии - взрывной характер разрушительного воздействия, вовлечение в процесс токсичных, энергонасыщенных и других компонентов.

Стадия затухания - локализация чрезвычайной ситуации и ликвидация её прямых и косвенных последствий. Продолжительность данной стадии различна (дни, месяцы, годы и десятилетия).

При локализации и устранении последствий чрезвычайных ситуаций, оказании экстренной и эффективной медицинской и психологической помощи важно знать особенности поведенческих реакций поражённых людей.

В период с 12 по 22 декабря 1988 г. в г. Ленинакане произошло землетрясение большой разрушительной силы (до 10 баллов по шкале Рихтера). Проведено обследование 70 мужчин в возрасте от 19 до 35 лет.

Мнения очевидцев об особенностях поведения поражённых в очаге катастрофы отличаются достаточной противоречивостью. Так, некоторые опрашиваемые отмечали, что необычность происходящего они заметили сначала лишь в поведении других людей. Другие, преимущественно лица, ранее испытавшие воздействие подземных толчков, сразу осознали характер происходящего, но не могли прогнозировать его последствий. Выбежав на открытую местность, часть поражённых пытались устоять на ногах, держась за деревья и столбы, другие инстинктивно ложились на землю. Действия пострадавших в этот период характеризуются индивидуальностью и реализуются в поведенческих реакциях, определяемых преимущественно инстинктом самосохранения.

Выраженность чувства «страха закрытых помещений» (ситуационная клаустрофобия) индивидуальна, его длительность варьирует от нескольких часов до 2 нед.

Часть 9-этажных зданий, устоявших после первых толчков, с выбежавшими на балконы и террасы жителями (преимущественно женщинами и детьми) рушились у них на глазах. Установлено, что реакция оцепенения, ступора длилась около 15 мин. По их истечении, слыша крики и стоны из-под развалин и побуждаемые лидерами, все, кто мог, приступили к спасательным работам, направленным в первую очередь на поиск собственных семей (уже независимо от призывов и действий формальных и неформальных лидеров). В то же время большинство обследованных указывают на важность фактора внешнего побуждения при выходе из состояния оцепенения. Существенную роль играет наличие или отсутствие лидера, действия

которого были бы направлены на вывод из оцепенения и руководство людьми, снижение напряжения и целенаправленные действия по выходу из данной ситуации.

В целом в динамике функционального состояния и поведения людей, подвергшихся воздействию стихийного бедствия, выделяют четыре последовательные стадии, или периода, их развития.

8.1.1. Стадии эмоционального и физиологического состояния людей, подвергшихся воздействию стихийного бедствия

Первый период

В первый период отмечают острый эмоциональный шок

(табл. 8.1).

Таблица 8.1. Характеристика периода острого эмоционального шока

Таким образом, в остром периоде психическое состояние человека определяется переживанием угрозы жизни. Как показала практика, этот период продолжается обычно от начала катастрофы до организации спасательных работ. В психическом статусе преобладают витальные инстинкты, и в первую очередь проявляется инстинкт самосохранения, когда могут резко возрастать физические возможности в силу предельной мобилизации психофизиологи-

ческих резервов. В таких условиях развиваются неспецифические психогенные реакции, основу которых составляет страх различной интенсивности. У многих людей возникают психотические реакции в состоянии паники.

Второй период

Второй период включает психофизиологическую демобилизацию (табл. 8.2).

Таблица 8.2. Характеристика периода психофизиологической демобилизации

В этом периоде, начинающемся обычно после развёртывания спасательных работ, в развитии состояния дезадаптации и психических расстройств большую роль играют личностные особенности пострадавших, определяющие уровень осознания сохраняющейся опасности и масштаба ущерба. В этот момент психоэмоциональное напряжение, характерное для первого периода, постепенно сменяется утомлением и так называемой демобилизацией с преобладанием депрессивных астенических состояний и апатии.

Третий период

В третий период наступает стадия так называемого разряжения

(табл. 8.3).

Таблица 8.3. Характеристика периода разряжения

Период | Характеристика |

III. Стадия разряжения | 3-12 сут после катастрофы: Стабилизируются настроение и самочувствие; Пониженный эмоциональный фон; Ограничение контактов с окружающими; Гипомимия (маскообразность лица); Снижение интонационной окраски речи; Замедленность движений; Желание «выговориться»; Тревожные и кошмарные сновидения в различных вариантах, трансформирующих впечатления трагических событий. На фоне субъективных признаков некоторого улучшения состояния происходит дальнейшее снижение физиологических резервов: Повышение артериального давления, тахикардия; Прогрессивное нарастание признаков переутомления |

В третьем периоде, после эвакуации в безопасное место, начинается переработка травмирующей ситуации: собственных переживаний и утрат. При этом дополнительными травмирующими факторами становятся изменение жизненных стереотипов, различные неудобства пребывания во временных убежищах. Становясь хроническими, эти факторы способствуют развитию посттравматических стрессовых расстройств. Возрастает частота соматизации невротических расстройств, а также развития невротических и психопатических заболеваний.

Четвёртый период

В последний, четвёртый, период начинается стадия восстановления (табл. 8.4).

Таблица 8.4. Характеристика периода восстановления

Клинических форм психиатрической патологии в изученный период времени после стихийного бедствия не отмечено, однако это не исключает высокой вероятности их развития в более поздние сроки («отставленное реагирование»), что предполагает необходимость проведения заблаговременных психопрофилактических мероприятий с использованием методов медико-психологической коррекции. С учётом мирового опыта можно также предполагать развитие у лиц, находившихся в очаге стихийного бедствия, различных форм психосоматических расстройств, связанных с нарушениями деятельности желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, иммунной и эндокринной систем, что также требует разработки и проведения специальных медицинских и психопрофилактических мероприятий.

8.2. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ЛИЧНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В чрезвычайных ситуациях отмечена следующая динамика развития нервно-психических расстройств.

Фаза страха. Любая ЧС - внезапная потеря стабильности, веры в то, что жизнь будет идти своим чередом, что она поддаётся контролю и прогнозируема на ближайшее обозримое будущее. Это деморализует людей. Тогда и появляется такое эмоциональное ощущение, как страх. У человека возникают неприятные ощущения в виде психологического напряжения и тревожности. При сложных реакциях, обусловленных страхом, наряду с этим возможны тошнота, обмороки, головокружения, ознобоподобный тремор, у беременных - выкидыши.

Гиперкинетическая фаза - реакция с двигательным возбуждением. Очень часто у человека отмечают бесцельные метания и стремление куда-то бежать. В гипокинетической фазе возникает резкая двигательная заторможенность, доходящая до полной обездвиженности и ступора, когда человек в состоянии психического шока вместо того, чтобы убежать, застывает.

Фаза вегетативных изменений. Происходит соматизация психологических реакций. Появляются боли в области сердца, головные и мышечные боли, тахикардия, тремор, нарушения зрения и слуха, расстройство желудка, учащённое мочеиспускание.

Фаза психических нарушений. Чем сильнее психотравмирующий фактор, чем меньше времени уделяют лечению последствий от

ЧС, тем глубже расстройства, возникающие у пострадавших. Они включают неспособность концентрировать внимание, нарушения памяти, логики, быстроты мышления, галлюцинации.

Как показали специальные исследования, нервно-психические расстройства в ЧС имеют много общего с клинической картиной нарушений, развивающихся в обычных условиях. Однако есть и существенные различия: вследствие множественности внезапно действующих психотравмирующих факторов в ЧС происходит одномоментное возникновение психических расстройств у большого количества людей, клиническая картина в этих случаях не носит строго индивидуального характера и сводится к достаточно типичным проявлениям. Несмотря на развитие психогенных расстройств и продолжающуюся опасную для жизни ситуацию, пострадавший вынужден продолжать активную борьбу с последствиями ЧС ради выживания и сохранения жизни близких и окружающих.

Классификацию реакций и психогенных расстройств можно представить в виде табл. 8.5.

Факторы, влияющие на динамику развития нервно-психических расстройств, в зависимости от времени их возникновения схематически можно представить в виде трёх групп.

Факторы, влияющие на развитие нервно-психических расстройств во время ЧС. Этот период продолжается от начала воздействия ЧС до организации спасательных работ. Развитие нервно-психических расстройств зависит от совокупности факторов, включающих особенности ЧС, индивидуальные реакции, а также социальные и организационные мероприятия. Мощное экстремальное воздействие затрагивает в этот момент жизненные инстинкты (самосохранение) и приводит в основном к развитию непатологических реакций, основу которых составляет страх различной интенсивности.

Факторы, влияющие на развитие нервно-психических расстройств после завершения ЧС. Данный период протекает при развёрты- вании спасательных работ. В это время в формировании нервнопсихических расстройств значительно большее значение имеют особенности личности пострадавших, а также осознание ими не только продолжающейся в части случаев опасной для жизни ситуации, но и новых стрессовых воздействий, таких, как потеря родных, разобщение семей, потеря дома, имущества. Важный элемент пролонгированного (длительного) стресса в этот период - ожидание повторных воздействий, несовпадение ожиданий с

Таблица 8.5. Расстройства психики, возникающие при чрезвычайных ситуациях

Реакции и психогенные расстройства | Клинические особенности |

|

Непатологические (физиологические) реакции | Преобладание эмоциональной напряжённости, чувства тревоги, страха, подавленности, небольшая продолжительность, сохранение или снижение работоспособности, критическая оценка происходящего, возможность общения с другими людьми и способность к целенаправленной деятельности |

|

Психогенные патологические реакции | Невротический уровень расстройств - остро возникшие астенический, депрессивный, истерический и другие синдромы, снижение критической оценки происходящего, возможности продуктивного общения с другими людьми и целенаправленной деятельности |

|

Психогенные невротические состояния | Стабилизированные и усложняющиеся невротические расстройства - неврастения («невроз истощения», астенический невроз), истерический невроз, невроз навязчивых состояний, депрессивный невроз, в части случаев утрата критического понимания происходящего и возможностей целенаправленной деятельности |

|

Реактивные психозы | Острые аффективно-шоковые реакции, сумеречные состояния сознания с двигательным возбуждением или двигательной заторможённостью |

|

затяжные | Депрессивные, параноидные, псевдодементные синдромы, истерические и другие психозы |

|

Результатами спасательных работ, необходимость идентификации погибших родственников. Психоэмоциональное напряжение, характерное для начала второго периода, сменяется к его концу, как правило, повышенной утомляемостью и астенодепрессивными проявлениями. Факторы, влияющие на развитие нервно-психических расстройств на отдалённых этапах ЧС. В этом периоде, начинающемся для пострадавших после их эвакуации в безопасные районы, у многих происходит сложная эмоциональная и когнитивная переработка ситуации, оценка собственных переживаний и ощущений, своеобразная «калькуляция» утрат. При этом приобретают актуальность также психотравмирующие факторы, связанные с изменением жизненного стереотипа, проживанием в разрушенном районе или месте эвакуации. Становясь хроническими, эти факторы способствуют формированию относительно стойких психогенных расстройств. Наряду с сохраняющимися неспецифическими невротическими реакциями и состояниями в этот период начинают преобладать затянувшиеся психопатологические изменения, посттравматические стрессовые расстройства. Соматогенные психические нарушения при этом могут носить разнообразный подострый характер. В этих случаях отмечают как соматизацию многих невротических расстройств, так и в известной мере противоположные этому процессу невротизацию и психопатизацию, связанные с осознанием имеющихся травматических повреждений и соматических заболеваний, а также с реальными трудностями жизни пострадавших. Таким образом, во все указанные периоды развитие и компенсация нервно-психических расстройств при ЧС зависят от трёх групп факторов: особенности ситуации, индивидуального реагирования на происходящее, социальных и организационных мероприятий. Однако значение этих факторов в различные периоды развития ситуации неодинаково. Представленные данные свидетельствуют о том, что с течением времени теряет непосредственное значение характер чрезвычайной ситуации, возрастает и занимает основополагающее значение не только собственно медицинская, но и социально-психологическая помощь, а также организационные факторы. Из этого следует, что социальные программы в решении вопросов охраны и восстановления психического здоровья у пострадавших после чрезвычайных ситуаций имеют первостепенное значение.

8.3. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НЕРВНОПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У НАСЕЛЕНИЯ И СПАСАТЕЛЕЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ РАЗЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА

8.3.1. Особенности развития нервно-психических расстройств при стихийных бедствиях

Стихийные бедствия - катастрофические ситуации, возникающие в результате явлений природы, имеющие чрезвычайный характер и приводящие к нарушению повседневного уклада жизни более или менее значительных групп людей, человеческим жертвам и уничтожению материальных ценностей. По данным академика Е.К. Фёдорова, материальный ущерб, приносимый стихийными бедствиями только в нашей стране, составляет ежегодно 5-7 млрд рублей. К стихийным бедствиям относят землетрясения, наводнения, цунами, извержения вулканов, сели, оползни, обвалы, циклоны, сопровождающиеся ураганами и смерчами, массовые лесные и торфяные пожары, снежные заносы и лавины.

Стихийные бедствия способны вызывать как кратковременные, так и более длительные психические расстройства.

Выделяют следующие три фазы динамики развития психических реакций при стихийных бедствиях.

Фаза предвоздействия, включающая ощущение угрозы и беспокойства. Эта фаза обычно существует в сейсмоопасных районах и зонах, где часты ураганы, наводнения. Нередко угрозу игнорируют либо не осознают.

Фаза воздействия длится от начала стихийного бедствия до того момента, когда организуются спасательные работы. В этот период страх становится доминирующей эмоцией.

Фаза послевоздействия начинается через несколько дней после стихийного бедствия. Новые проблемы, возникающие в связи с социальной дезорганизацией, эвакуацией, разделением семей, позволяют ряду авторов считать этот период «вторым стихийным бедствием».

В таких чрезвычайных ситуациях наибольшим психотравмирующим действием обладают землетрясения большой (иногда средней) силы. Особенности данных стихийных бедствий: внезапность воз-

никновения, фактическое отсутствие эффективных методов защиты населения, огромные разрушения и ощущение «качающейся земли».

Изучение реакций населения при землетрясениях позволило сделать выводы о том, что в формировании психических расстройств имеет значение не только нервно-психическая травма (толчки, образование трещин в зданиях, их разрушение, человеческие жертвы и т.п.), но и постоянное напряжение, тоскливое, боязливое ожидание. К числу других заключений авторов относятся следующие положения:

Нервно-психические реакции в связи с землетрясениями у предрасположенных лиц могут протекать довольно длительно и неблагоприятно;

Заболевания могут возникнуть не только остро, но и на протяжении нескольких месяцев после пережитого.

Разумеется, личностные факторы, способные влиять на восприятие землетрясений, трудно измерить и оценить с точки зрения их значимости для процесса приспособления к катастрофе. Землетрясения вызывают стресс, когда люди осознают их неотвратимость и не знают, что их ожидает.

При наводнениях отмечена тенденция к увеличению психических нарушений у лиц, которые оказались непосредственно в зоне затопления, а не вдали от него. Люди воспринимают и оценивают опасность, а также избирают пути приспособления для защиты в зависимости от личного опыта, возраста, продолжительности проживания в районе бедствий и личных столкновений с опасностью. При этом необходимо различать опыт, полученный в центре стихийного бедствия, от периферийного. Первый делает человека более осмотрительным, второй позволяет недооценивать опасность.

Результаты обследования пострадавших от наводнения показали, что у 12 % детей и 20 % взрослых присутствовали лёгкие психические расстройства через несколько месяцев после бедствия. Осмотры пострадавших, проведённые через 2 года после наводнения, выявили симптомы тревоги, депрессии, напряжённости, возбудимость, соматические расстройства, социальную изоляцию и изменение в моделях поведения. У 30 % людей эти нарушения были отмечены и через 4-5 лет.

По-видимому, опыт в переживании опасности имеет значение и при других стихийных бедствиях. К примеру, обнаружено, что нередко у многих лиц перед началом урагана присутствует «неверие

и отрицание» опасности. Сразу же после урагана многие описывали своё состояние как «радостное возбуждение», которое через 3-5 дней сменилось вялостью, апатией, а через 10 дней появились случаи неглубоких транзиторных депрессий.

Из приведённых данных не следует, что психические реакции при наводнении, урагане и других экстремальных ситуациях носят какой-то специфический характер, свойственный лишь конкретному стихийному бедствию. Это скорее универсальные реакции на опасность, а их частота и глубина зависят от внезапности и интенсивности стихийного бедствия. Так, выявляемый у ряда лиц «страх погоды» следует признать скорее символическим. Подобный страх мог возникнуть в результате наводнения, землетрясения, урагана («страх наводнения», «страх землетрясения» и т.п.).

8.3.2. Особенности нервно-психических расстройств при террористических актах

К одним из наиболее серьёзных социально-психологических последствий можно отнести формирование стойкой «психологии жертвы». Если человек когда-то подвергся нападению, особенно если это произошло в детском или подростковом возрасте, у него может произойти изменение психологического развития. Девочки, как правило, в обществе начинают ощущать себя жертвами, и часто их поведение невольно провоцирует насилие. Мальчики, наоборот, могут отождествлять себя с обидчиком и проявлять не свойственные им ранние черты агрессивности и грубого отношения к окружающим.

Особое внимание следует обратить на негативное влияние угрозы терроризма на психику детей. Известно, что самое негативное воздействие на детей и семьи оказывает испуг, порождаемый террористическими событиями. В этом случае достигается главная цель терроризма - воздействие на чувства большого количества людей. Объектами терроризма бывают живые люди, и часто это не опреде- лённые личности, а случайные люди.

Устрашение населения, деморализация, создание невротического страха, провокация и усиление психотических реакций - то, к чему стремятся террористы.

Психогенное воздействие экстремальных условий ЧС складывается не только из прямой, непосредственной угрозы жизни человека, но и из опосредованной угрозы, поэтому существует такое понятие,

как «вторичная жертва». Это люди, которых чрезвычайная ситуация не коснулась непосредственно, но они затем стали свидетелями последствий. Таких людей очень много, и их срывы, их бессонные ночи, их депрессия в таких случаях могут быть результатом неправильных действий средств массовой информации (СМИ).

Необходимо знать, что в результате террористического акта (а также и других чрезвычайных ситуаций), о котором большинство людей узнают из СМИ, возникает ситуация неопределённости. При этом наиболее общий ответ на подобную ситуацию - придание или приписывание произошедшему событию какого-либо значения.

При оповещении населения о террористическом акте важно и нужно учитывать количественную и качественную стороны подаваемой информации о трагедии, дабы не привести к двум основным возможным стратегиям поведения населения: ажиотажу, связанному с поиском необходимой информации, и пассивности, вызванной перенапряжением когнитивных структур информационным массивом.

8.3.3. Особенности нервно-психических расстройств у спасателей

Общие тенденции возникновения и развития нарушений, возникающих у спасателей, подчинены закономерностям, описываемым теориями эмоционального стресса и психической адаптации. Динамика снижения работоспособности и развития утомления хорошо прослеживается при анализе семи фаз изменения уровня функциональных резервов организма спасателя в процессе профессиональной деятельности.

Фаза мобилизации. В это время происходит подготовка организма к выполнению определённой работы (предстартовый период). Фаза характеризуется энергетической мобилизацией резервов, повышением тонуса центральной нервной системы, формированием плана и стратегии поведения, внутренним «проигрыванием» ключевых элементов деятельности.

Фаза первичной реакции (период врабатываемости) типична для момента начала деятельности и характеризуется кратковременным снижением почти всех показателей функционального состояния.

Фаза гиперкомпенсации. Происходит приспосабливание организма человека к наиболее экономичному оптимальному режиму выполнения работ в конкретных условиях. Фаза характеризуется

оптимизацией ответных реакций организма в соответствии с характером работы и величиной нагрузки.

Фаза компенсации (период максимальной работоспособности) характеризуется наиболее экономичным использованием функциональных резервов организма. Однако при длительной работе к концу этой фазы могут появляться признаки нарушения субъективного состояния (снижение работоспособности, усталость).

Фаза субкомпенсации (период дестабилизации). Снижаются функциональные резервы организма. Поддержание работоспособности происходит за счёт энергетически некомпенсируемой мобилизации резервов. Сначала проявляется скрытое, а затем заметное снижение эффективности работ, развиваются явные признаки утомления. В этой фазе за счёт непродуктивных усилий возможна компенсация на непродолжительное время с дальнейшим ухудшением.

Фаза декомпенсации характеризуется непрерывным снижением функциональных резервов организма, дискоординацией функций, выраженным снижением профессиональной эффективности, нарушением мотивации. Данные проявления характерны для выраженного острого переутомления.

Фаза срыва проявляется при очень интенсивной и продолжительной работе. Характеризуется значительными расстройствами жизненно важных функций, ярко выраженной неадекватностью реакций организма на характер и величину выполняемой работы, резким падением работоспособности. Эти изменения типичны для выраженных форм хронического утомления и переутомления.

При ведении спасательных операций даже у хорошо подготовленных, опытных спасателей, особенно в начальный период, могут возникать кратковременные реакции, связанные с восприятием катастрофы: заторможённость или, напротив, возбуждение, слёзы, слабость, тошнота, сердцебиение и другие. Их не следует воспринимать как срывы. Эти явления достаточно хорошо можно корригировать мерами психологической поддержки и помощи, а при необходимости - фармакологическими препаратами. Как правило, такие явления быстро проходят, не дезорганизуя деятельность спасателей, и не становятся основанием для отстранения их от участия в аварийно-спасательных работах.

В условиях длительного ведения спасательных работ может присутствовать весьма характерная динамика состояния их участников, связанная с хронизацией переживаемого ими стресса. При этом чувство опасности, мотивация на оказание помощи, сначала игравшие

роль активирующих стимулов, в связи с истощением функциональных резервов и астенизацией уходят на второй план. Снижаются активность и работоспособность, повышается уровень тревоги, напряжён- ности, могут возникать затруднения в принятии решений, анализе ситуации, вычленении главного из множества обстоятельств.

Независимо от характера профессиональной деятельности изменения психического здоровья возникают в среднем у 30 % специалистов. Опыт психиатрии катастроф свидетельствует о том, что в возникновении психических нарушений ведущая роль принадлежит не столько самой ЧС, сколько тому, как личность воспринимает, переживает и интерпретирует данное событие. Любая ситуация как многофакторное явление может стать в психолого-психиатрическом плане чрезвычайной, если она воспринимается, переживается и интерпретируется как личностно значимая, а её переживание может превысить индивидуальные компенсаторные ресурсы данной личности.

8.4. МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И СПАСАТЕЛЕЙ

Медико-психологическая защита - комплекс мероприятий, проводимых для предупреждения или максимального ослабления воздействия на население и спасателей повреждающих факторов. Она включает следующие задачи:

Обучение применению и непосредственное применение средств для оказания медицинской помощи пострадавшим;

Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению или снижению отрицательного воздействия поражающих факторов ЧС;

Участие в психологической подготовке населения и спасателей, формирование адаптационных механизмов снижения и ликвидации стрессогенных состояний у поражённых во время ЧС и после неё.

8.4.1. Профилактика и устранение панических реакций

Паника - чувство страха, охватившее человека или группу людей, которое затем передаётся окружающим и перерастает в неуправляемый процесс. Резко повышается эмоциональность восприятия происходя-

щего, снижается ответственность за свои поступки. Человек не может разумно оценить своё поведение и правильно осмыслить сложившуюся обстановку. В таких условиях происходит утрата степени сознательного руководства и случайный захват руководства действиями людей лицами, находящимися в состоянии страха и действующими бессознательно, автоматически. Эти лица яркостью поведения и речи (криками) возбуждают окружающих и фактически увлекают за собой людей, находящихся в связи со страхом в состоянии суженного восприятия и действующих автоматически, без оценки сложившейся ситуации. Людская масса начинает слепо подражать таким паникёрам, возникает «стадный инстинкт». Ниже представлена совокупность факторов, способствующих предупреждению паники.

Меры предупреждения и борьба с возникшими паническими реакциями

Обучение обеспечению безопасности и воспитательная работа по формированию в сознании людей осторожности, а также обучение предупреждению и разумному поведению в аварийных и чрезвычайных ситуациях.

Профессиональный отбор лиц для работы на опасных видах труда, особенно руководителей производственных коллективов. Человек, работающий на опасных производствах, должен соответствовать следующим критериям:

Иметь психологическую готовность к действиям в ЧС;

Знать свои обязанности по предупреждению ЧС;

Нести ответственность не только за возникновение несчастных случаев, но и за характер своих действий при руководстве массами людей.

Достоверное, убедительное и достаточно полное информирование населения о случившемся.

Своевременные действия волевых сознательных людей.

Привлечение людей к общему ходу работ, как способ отвлечения их от «лидера» паникёров.

8.4.2. Медико-психологическая подготовка населения и спасателей

Любой человек может оказаться вовлечённым в чрезвычайную ситуацию. Проявления его внутренних ресурсов (мобилизация или, наоборот, ослабление) будут обусловлены его морально-

психологической устойчивостью. Именно от психического состояния зависит готовность человека к осознанным, последовательным, уверенным действиям в условиях сложившейся обстановки.

От морально-психологической устойчивости спасателей в немалой степени зависит, с каким качеством и в какие сроки будут проведены спасательные работы.

У психологически неподготовленных людей появляются чувство страха и стремление убежать из опасного места, у других - психологический шок, сопровождаемый оцепенением мышц. В этот момент нарушается процесс нормального мышления, ослабевает или полностью теряется контроль сознания над чувствами и волей. Нервные процессы (возбуждение или торможение) проявляются по-разному.

Неожиданность возникновения опасности, незнание характера и возможных последствий стихийного бедствия или аварии, правил поведения в этой обстановке, отсутствие опыта и навыков в борьбе со случившемся, слабая морально-психологическая подготовка - всё это ведёт к формированию психических расстройств.

Для того чтобы их избежать, нужна постоянная подготовка спасателей к действиям в экстремальных условиях, формирование психической устойчивости, воспитание воли. Вот почему основным содержанием психологической подготовки становится выработка и закрепление необходимых психологических качеств. Главным здесь является максимальное приближение обучения к реальным условиям, которые могут сложиться в конкретном регионе, населённом пункте или на объекте. Особенно важно воспитывать самообладание, хладнокровие, способность трезво мыслить в сложной и опасной обстановке. Выработать эти качества лишь путём словесного ознакомления с действиями в районе стихийного бедствия невозможно. Только практика и ещё раз практика поможет приобрести эмоционально-волевой опыт, необходимые навыки и психологическую устойчивость.

По этой причине при проведении занятий с населением, а тем более с личным составом формирований (подразделений), нужно давать не только словесное описание нужных действий, не следует ограничиваться показом кино- и видеофильмов. Необходимо реально отрабатывать приёмы и способы тех спасательных работ, с которыми вероятнее всего придётся встретиться. В основе выработки любого навыка лежит сознательное многократное повторение конкретных действий, выполнение нужных упражнений.

Особое значение приобретает подготовка коллективов, организаций и учреждений к повышению стойкости, к психологическим

нагрузкам, развитию выносливости, самообладания, неуклонному стремлению к выполнению поставленных задач, развитию взаимовыручки и взаимодействия. Такую подготовку следует проводить дифференцированно с учётом предназначения каждого формирования и той обстановки, с которой может столкнуться конкретный коллектив. И делать это нужно на тренировках с использованием различных макетных образцов чрезвычайных ситуаций, муляжей людей с различным формами поражений, на учениях, условия которых максимально приближены к реальной обстановке

Уровень психологической подготовки людей - один из важнейших факторов. Малейшие растерянность и проявление страха, особенно в самом начале аварии или катастрофы, в момент развития стихийного бедствия могут привести к тяжёлым, а порой и непоправимым последствиям. В первую очередь это касается должностных лиц, которые обязаны немедленно принимать меры, мобилизующие коллектив, показывая при этом личную дисциплинированность и выдержку. Именно неверие в свои силы, в силы и возможности коллектива парализуют волю.

Подготовка населения - государственная задача. Это означает, что обучение и морально-психологическая подготовка людей должны подняться на новый качественный уровень, приобрести организованный, массовый характер и проводиться повсеместно.

Правительство РФ своим постановлением от 24 июля 1995 г. определило «Порядок подготовки населения в области защиты от ЧС». Такая подготовка должна приобрести всеобщий, государственный масштаб. Её нужно проводить в соответствии с возрастными и социальными особенностями, начиная от дошкольных учреждений и заканчивая неработающим населением по месту жительства. Подготовку всей учащейся молодёжи необходимо проводить в учебных заведениях в учебное время по специальным программам.

В целях проверки подготовки населения, привития ему практических навыков для разумных и рассчитанных действий в чрезвычайных ситуациях необходимы регулярные проведения командноштабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок на предприятиях, в организациях и учреждениях независимо от их организационно-правовой формы.

Формирование таких морально-боевых и психологических качеств, как инициатива, быстрота реакции, решительность, способность противостоять страху и панике, выдерживать предельные физиче-

ские нагрузки, должно стать неотъемлемой составной частью всей вновь принятой системы обучения и воспитания населения России для действий в любых чрезвычайных ситуациях.

8.4.3. Психотерапия возникших нервно-психических расстройств

В психологической реабилитации участвуют все жертвы чрезвычайных ситуаций, а также медицинские работники и спасатели. Психологическую помощь жертвам оказывают различные специалисты: врачи (психиатры, психотерапевты), психологи. Причём, как показывает опыт разных стран мира, максимально плодотворным бывает комплексный подход к оказанию психологической помощи таким жертвам, когда происходит тесное взаимодействие врачей и психологов (медико-психологическая защита).

На основании закона «Об оказании психологической и психиатрической помощи в ЧС» (2002) помощь пострадавшим организуют с использованием действующих отделений «телефон доверия», кабинетов социально-психологической помощи, отделений кризисных состояний, психотерапевтических бригад специализированной медицинской помощи.

В отделениях «телефон доверия» выделяют отдельные номера телефонов для работы с пострадавшими в ЧС в режиме «горячая линия», которая работает ежедневно, круглосуточно, без перерывов. Номера телефонов «горячей линии» на период ЧС объявляют населению с использованием средств массовой информации.

Кабинеты социально-психологической помощи учреждений здравоохранения работают ежедневно и круглосуточно. В их задачи входит оказание, в том числе в эпицентре ЧС, амбулаторной помощи лицам с психическими расстройствами, возникшими в ЧС.

Отделения кризисных состояний учреждений здравоохранения работают ежедневно, круглосуточно, без перерывов. В их задачи входит оказание стационарной помощи лицам с психическими расстройствами, возникшими в ЧС.

Врачебные и фельдшерские бригады скорой психиатрической помощи учреждений здравоохранения работают ежедневно и круглосуточно, во взаимодействии с кабинетами социально-психологической помощи, отделениями кризисных состояний, психоневрологическими диспансерами, диспансерными отделениями и кабинетами, психиатрическими больницами.

Психотерапевтические бригады, участвуя в ликвидации последствий ЧС, выполняют следующие задачи:

Организацию и проведение медицинской сортировки поражён- ных с нервно-психическими расстройствами;

Своевременную и быструю эвакуацию пострадавших из очага поражения;

Организацию и оказание неотложной и специализированной психотерапевтической помощи в ближайших к зоне чрезвычайной ситуации стационарах (ЦРБ);

Сочетание лечебных и реабилитационных мероприятий.

При проведении медицинской сортировки выделяют следующие группы пострадавших.

1-я группа - представляющие опасность для себя и окружающих. Психогенные аффективно-шоковые реакции с возбуждением или ступором. Состояния с расстроенным сознанием, обострения прежних психических заболеваний, агрессивная и суицидальная настроенность.

2-я группа - нуждающиеся в мероприятиях первой врачебной помощи. В случае недостаточно эффективной терапии, людей из этой группы направляют в психоизолятор.

3-я группа - нуждающиеся в отсроченной медицинской помощи, которая может быть оказана в психоневрологическом стационаре.

4-я группа - наиболее лёгкие формы психических расстройств. Пациенты после введения успокаивающих средств и непродолжительного отдыха могут приступить к трудовой деятельности.

Для проведения медицинской сортировки используют следующие критерии:

Состояние сознания (нарушение есть или нет);

Наличие двигательных расстройств (психомоторное возбуждение или ступор);

Особенности эмоционального состояния (возбуждение, депрессия, страх, тревога).

Неотложная помощь пострадавшим заключается в проведении следующих мероприятий:

В купировании аффективного возбуждения при сохранённом контакте с пострадавшим и при помрачённом сознании;

Купировании психогенного или депрессивного ступора;

Купировании судорог или эпилептического статуса;

Купировании явлений тяжёлой абстиненции, делирия;

Купировании развившихся острых психотических состояний.

Первостепенная цель медикаментозной терапии нервнопсихических расстройств - купирование острого состояния применением нейролептиков, транквилизаторов, антидепрессантов и их комбинацией. При задержке эвакуации в стационар проводят повторные инъекции возбуждённым пострадавшим, а также в обязательном порядке за 20-30 мин до начала эвакуационных мероприятий.

Объём специализированной психотерапевтической помощи в ближайших стационарах включает проведение следующих лечебнопрофилактических мероприятий:

Организацию психиатрического лечения лицам с психическими расстройствами, оставленными для лечения на месте;

Медикаментозную подготовку лиц с психическими расстройствами к эвакуации в психиатрический стационар.

После выполнения основных задач распоряжением территориального органа здравоохранения бригада может быть оставлена в случае необходимости для работы в ближайших к зоне чрезвычайной ситуации стационарах для оказания специализированной психотерапевтической помощи как поражённым, так и ликвидаторам последствий чрезвычайной ситуации.

Все лица с нарушением сознания, мышления, с двигательным беспокойством, выраженной депрессией после оказания первой врачебной помощи подлежат направлению в психоневрологический стационар. Особую группу составляют пострадавшие, у которых наряду с основным поражением (травмой, ожогом, интоксикацией, радиационным поражением) имеются и психические расстройства. Их следует эвакуировать в соответствующие профилированные больницы после оказания им необходимой помощи, направленной на ликвидацию (профилактику) нервно-психических нарушений.

Пострадавшие с выраженной симптоматикой при отсутствии отчётливых нарушений сознания, мышления, двигательной сферы, эмоциональных расстройств могут задерживаться на первом этапе медицинской эвакуации на короткий срок (до суток) для врачебного наблюдения. В случае выздоровления (улучшения состояния) они возвращаются к выполнению обычных обязанностей. Выделение этой группы чрезвычайно важно по ряду причин:

Это обеспечивает привлечение к спасательным и неотложным аварийно-восстановительным работам значительного количества людей;

Исключается нерациональное использование транспорта для эвакуации их в больничную базу;

Деятельность медицинских специалистов (психиатров, психотерапевтов), по данным работы Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП), должна заключаться в выполнении следующих мероприятий.

Оказание первой врачебной помощи в очаге ЧС пострадавшим на догоспитальном этапе. В очаге ЧС данную помощь начинают оказывать медицинские специалисты, чьи службы раньше других пребывают в очаг ЧС. Медицинские специалисты мобильной службы ЦЭПП в очаге ЧС оказывают первую врачебную помощь в случае отсутствия в очаге ЧС медицинских специалистов других служб.

Оказание специализированной психиатрической и психотерапевтической помощи в очаге ЧС пострадавшим на догоспитальном этапе. Специалисты оказывают в очаге ЧС психотерапевтическую помощь всем пострадавшим (под пострадавшими следует рассматривать не только первично пострадавших, но и вторично, например родственников, специалистов различных служб и т.п.).

Оказание специализированной психиатрической и психотерапевтической помощи пострадавшим в ЧС на последующих этапах (после прекращения действия чрезвычайных стрессогенных факторов).

При катастрофах и стихийных бедствиях в психотерапевтической работе с пострадавшими, находящимися в состоянии психической дезадаптации, можно применять личностно-ориентированную (реконструктивную) психотерапию с преимущественно симптоматической направленностью. Такую психотерапию используют в индивидуальной и групповой формах. Её общая цель - изучение личности пациента (включая процесс самопознания), осознание и коррекция нарушений и обусловленных ими неадекватных эмоциональных и поведенческих реакций, затрудняющих его полноценное психологическое и социальное функционирование.

Ещё одна группа методов, направленных на устранение явлений психической дезадаптации, - симптоматические психотерапевтические воздействия (суггестивная, поведенческая психотерапия и др.). К ним относятся прежде всего внушение и самовнушение, включая аутогенную тренировку в её многочисленных вариантах, самовнушение по Куэ и др.

При невротических реакциях основные цели лечения - купирование тревожного напряжения и страха, приспособление человека к жизни и деятельности в условиях сохраняющейся психогении. Для этого используют транквилизаторы, антидепрессанты с универсальным успокаивающим действием и психотерапию. Как показывает опыт, в этих случаях наиболее эффективным психотерапевтическим методом служит когнитивная психотерапия. Метод учитывает особенности состояния пострадавших, испытывающих потребность рассказать об обстоятельствах катастрофы, наиболее страшных и значительных для них сценах и событиях. Расспрос, доброжелательное и внимательное выслушивание, проговаривание наиболее неприятных переживаний позволяет уменьшить аффективное напряжение, структурировать эмоции и активизировать целенаправленную деятельность пострадавших.

Для смягчения и ликвидации невротических расстройств используют аутогенную тренировку, поведенческие методы и др. С помощью гипносуггестии можно воздействовать практически на все симптомы невротического регистра (тревогу, страх, астению, депрессию, нейровегетативные, нейро-соматические и другие расстройства).

Метод аутогенной тренировки наиболее показан при расстройствах неврастенического круга (общеневротическая симптоматика, нейровегетативные и нейросоматические синдромы) при более высокой эффективности в случае преобладания симпатического тонуса: нарушениях сна, состояниях тревоги и страха, выраженных фобиях и т.д.

Метод наркопсихотерапии используют с целью снятия зафиксированных истерических моносимптомов, для осуществления суггестивных воздействий при фобических расстройствах с последующими функциональными тренировками.

Поведенческие методы весьма результативны при лечении обсессивно-фобических расстройств. Методы угашения страха в патогенной ситуации с помощью специально разработанной системы функциональных тренировок оказываются эффективными в комплексе лечебно-восстановительных воздействий у этих больных даже при затяжном, неблагоприятном течении болезни.

Рациональную психотерапию широко применяют как самостоятельное лечение либо в сочетании с другими методами. Методика адресуется к логическому мышлению пациента, где в качестве лечебных факторов выступают авторитет врача, убеждение, переубеждение, разъяснение, одобрение, отвлечение и др.

Таким образом, в нашей жизни огромную роль играют разнообразные экстремальные воздействия - так называемые стрессовые факторы, как физиологические (боль, чрезмерная физическая нагрузка), так и психологические (опасность, угроза).

Оптимизация психических состояний и поведения человека в экстремальных ситуациях должна предусматривать соответствующую психологическую подготовку. Изучение психического состояния человека в ЧС является основной задачей одного из современных направлений прикладной психологии - психологии экстремальных ситуаций.

Исследование проблем, связанных с оценкой, предвидением и оптимизацией психических состояний и поведения человека в стрессовых ситуациях в настоящее время крайне необходимо, поскольку расстройства психики в ЧС занимают особое место. Они могут возникать одновременно у большого количества людей, внося дезорганизацию в общий ход спасательных и восстановительных работ. Этим обусловлена необходимость оперативной оценки состояния пострадавших, прогноза выявляемых расстройств, а также проведения всех возможных мероприятий медицинской и психологической защиты.

Контрольные вопросы

1. Психотравмирующие факторы ЧС.

2. Стадии эмоционального и физиологического состояния людей, подвергшихся воздействию факторов ЧС.

3. Динамика развития нервно-психических расстройств; классификация реакций и психогенных расстройств.

4. Особенности развития нервно-психических расстройств населения при стихийных бедствиях.

Спасение людей – смыслообразующая

основа жизни пожарного и спасателя,

доминирующий мотив профессии.

«Морально-психологическая составляющая -неотъемлемая часть подготовки современных пожарных и спасателей».

Отличительные особенности профессий пожарного и спасателя.

В сознании современного российского общества профессии спасателя и пожарного давно и не без оснований стоят в ряду наиболее значимых и гуманных. И это понятно, ведь их главное предназначение – сохранение жизни и здоровья людей, материальных ценностей, ликвидация различных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ни для кого не является секретом, что в настоящее время чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия оставляют после себя огромное количество негативных последствий, принося людям физические, морально - психологические страдания, а также материальный и экономический ущерб.

Работа пожарного и спасателя призвана исключить, либо минимизировать потери от случившегося ЧП. Профессии пожарный и спасатель относятся к тем видам деятельности, отличительная особенность которых - постоянное соприкосновение с опасностью и риском для жизни.

Чрезвычайные ситуации и экстремальные условия деятельности пожарных и спасателей в связи с угрозой для жизни, физического и психического здоровья сотрудников, а также с угрозой для жизни, здоровья, благополучия окружающих, с массовыми человеческими жертвами и значительными материальными потерями – это неотъемлемая часть профессии.

Можно с уверенностью утверждать, что не каждому человеку дано овладеть этими профессиями. Поэтому в процессе отбора кандидатов, остро встает вопрос о необходимсти обращать самое серьезное внимание на психологические особенности людей, на их способность к правильным действиям в той или иной экстремальной ситуации.

Психологическое сопровождение аварийно-спасательных работ направлено;

а) на реализацию поддержки оптимального рабочего состояния сотрудников аварийно – спасательных подразделений, участвующих в ликвидации последствий ЧС;

б) на оказание экстренной психологической помощи пострадавшим в зоне ЧС техногенного и природного характера.

Таким образом, психологической подготовкой спасателей и пожарных является: обучение навыкам и умениям оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций любого характера и обучение психологической самопомощи.

2. Факторы, влияющие на психологическое состояние пожарных и спасателей.

Специфика этих профессий имеет «оборотную сторону» . Нам известно, что спасатели и пожарные в процессе своей деятельности систематически подвергаются сильнейшему воздействию поражающих и психотравмирующих факторов, возникающих в процессе работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В их числе, прежде всего постоянная угроза для собственной жизни и здоровья .

Пожарные и спасатели работают в условиях возможных обрушений конструкций зданий и сооружений, взрывов, выбросов пламени, а также радиационного, химического и биологического воздействия. При этом для принятия правильного решения отпущено очень мало времени, т.к. обстановка в зоне ЧС постоянно меняется и подчас далеко не в лучшую сторону. Высокая ответственность за их правильность, осознание цены ошибки, также является дополнительной психологической нагрузкой.

Кроме того, в процессе профессиональной деятельности спасатели и пожарные испытывают экстремальные физические нагрузки , поскольку им приходится в течение долгого времени выполнять тяжелые физические работы, в условиях отсутствия полноценного отдыха, нередко в средствах индивидуальной защиты, в задымленных помещениях, при высоких или низких температурах, в сочетании с шумовыми и световыми раздражителями и пр. Вид погибших и пострадавших, а также необходимость контактировать с их родственниками увеличивают и без того огромную эмоциональную напряженность, способствуют ее накоплению. Периодические нарушения режима бодрствования и сна в связи с дежурствами и в ходе ликвидаций чрезвычайных ситуаций являются существенным неблагоприятным фактором.

Перечисленные воздействия могут по-разному восприниматься каждым человеком (индивидуальное восприятие), но в совокупности они, как правило, негативно отражаются на психоэмоциональном состоянии личности, вызывая стрессовые явления.

Влияние этих факторов становится определяющим при отборе кандидатов на должности пожарных и спасателей.

Таким образом:

Для более эффективного выполнения задач, поставленных перед пожарными и спасателями в условиях сложившейся чрезвычайной ситуации, помимо высоких требований к уровню знаний, умений и специальных навыков, физической подготовке, особое внимание необходимо уделять подготовке спасателей и пожарных к действиям в неблагоприятной морально-психологической обстановке.

Профессиональные важные качества спасателя

Понятие о профессионально-важных качествах, их роль в обеспечении успешной деятельности спасателя.

Профессиональная деятельность спасателей предъявляет высокие требования к их профессионально важным качествам.

Наблюдались многочисленные случаи несоответствия профессионально важных качеств спасателей стоящим перед ними задачам при проведении работ по ликвидации крупных ЧС последних лет (авария на Чернобыльской АЭС, землетрясения в Армении, Нефтегорске, железнодорожная авария под Уфой и др.). Это проявлялось в виде растерянности, а подчас и полном непонимании ими сложившейся обстановки. Принимаемые решения зачастую были непродуманными, носили стереотипный характер и иногда приводили неоправданным потерям. Спасатели нередко оказывались неспособными к выполнению АСР в условиях экстремальных физических и психических нагрузок. Их поведение характеризовалось зависимостью от воздействия психотравмирующих условий ЧС. В результате этого профессиональная деятельность ряда спасателей не соответствовала требованиям сложившейся обстановки, резко снижалась их работоспособность, среди данной части спасателей росло число физических и психических травм, что не только делало бессмысленным их дальнейшее участие в проведении АСР, но и требовало привлечения дополнительных сил и средств для оказания им всесторонней помощи.

С целью устранения указанных недостатков научными работниками МЧС России был проведен ряд исследований по определению профессионально важных качеств спасателей, то есть тех индивидуальных психологических свойств, которые позволят спасателям быстро, эффективно и качественно выполнять свой профессиональные обязанности в различных условиях, в том числе и при ликвидации ЧС. В основу этих исследований было положено изучение механизмов отрицательного влияния условий профессиональной деятельности спасателей (прежде всего связанных с ликвидацией различных ЧС), и выявление тех человеческих качеств, которые позволяют избежать или свести до минимума это влияние.

В результате проведенных исследований была определена структура профессионально важных качеств спасателей.

Структура состоит из пяти групп однородных профессионально важных качеств:

психологические качества;

медицинские (физиологические) качества;

эргономические качества;

социально-психологические качества;

инженерно-психологические качества.

Рассмотрим профессионально важные качества спасателей по каждой из названных групп.

К группе психологических относятся такие качества спасателей, как внимание, память, мышление, воля и самоотношение.

Наличие такого качества, как внимание позволяет спасателям осуществлять контроль за соблюдением порядка деятельности, работой технических средств, изменениями обстановки в зоне ЧС.

При этом наиболее важными характеристиками внимания являются:

объем внимания - способность удерживать в центре внимания несколько объектов наблюдения;

устойчивость внимания - способность сосредоточить внимание на конкретном объекте, не отвлекаясь на посторонние раздражители;

переключаемость внимания - способность, при необходимости, быстро переключать внимание с одного объекта на другой.

Память позволяет спасателям использовать на практике имеющийся опыт, знания, умения и навыки в реальных условиях выполнения АСР.

Основными характеристиками памяти для спасателей являются:

оперативная (кратковременная) память - способность в течение длительного времени удерживать в памяти большой объем информации;

долговременная память - способность запоминать на непродолжительное время один раз увиденную или услышанную информацию;

непроизвольное запоминание - способность запоминать информацию без специальных волевых усилий, направленных на ее запоминание.

Недостаточный уровень развития качества внимания и характеристик памяти у спасателей может привести к нарушениям порядка выполнения работ, ошибкам, ослаблению контроля в процессе деятельности, которые, в свою очередь, могут повлечь за собой травматизм и выход из строя технических средств.

Возможные последствия недостаточного развития характеристик мышления, наряду с указанными для внимания и памяти, могут также вызвать неспособность специалистов к своевременному принятию решений и затруднения при адаптации специалистов к условиям ЧС.

Качество мышления определяет способность спасателей к принятию обоснованных решений, связанных с необходимостью учета при выполнении АСР изменений, происходящих в условиях ЧС. Конечные результаты выполнения работ по ликвидации ЧС и работоспособность спасателей находятся в зависимости от таких аспектов деятельности, как прогнозирование развития событий с учетом их вероятности, определение характера и объема информации, необходимой для принятия решения, выявление и анализ основных взаимосвязей, характеризующих проблему.

К числу характеристик мышления , относятся продуктивное и репродуктивное (математическое) мышление, а также свойства речи для успешного взаимодействия спасателями и местным населением, оказавшимся в зоне бедствия (очаге поражения). Способности спасателей к различным взаимоотношениям определяются профессионально важными качествами социально-психологической группы . Из качеств данной группы для спасателей являются: когнитивный стиль и коммуникабельность.

Когнитивный стиль определяет такие особенности деятельности спасателей, как: способность отвлечься в ходе решения задач деятельности от внешних условий; умение выделять в ситуации существенные, а не наиболее заметные черты; ориентация при принятии решения на объективную ситуацию, а не на имеющиеся знания и опыт, если они вступают в противоречие; ориентация на постоянный контакт (взаимодействие) с другими людьми. При недостаточном уровне развития у спасателей характеристик когнитивного стиля наиболее существенными негативными последствиями могут быть нарушения внутригруппового и межгруппового взаимодействия, неспособность спасателя к самостоятельным действиям, постоянная потребность в руководстве и посторонней помощи в процессе решения профессиональных задач.

Коммуникабельность характеризует такие особенности поведения и деятельности спасателей, как направленность на общение и интерес к людям. От этого качества зависит способность спасателя выполнять свою работу в коллективе. При этом недостаточный уровень развития коммуникабельности характеризует неспособность и отсутствие стремления к общению, скованность и плохую ориентацию в незнакомых ситуациях деятельности, низкий уровень проявления инициативы и тенденцию к избеганию принятия самостоятельных решений.

Еще одну группу профессионально важных качеств спасателей, составляют инженерно-психологические качества. С их помощью осуществляется учет операторской составляющей деятельности спасателя, которая проявляется при работе с пультами управления техническими средствами, контрольно-измерительной аппаратурой и т.д. К инженерно-психологической группе отнесено качество состояния опорно-двигательной системы и его характеристики.

Состояние опорно-двигательной системы определяется следующими характеристиками: координация движений, быстрота двигательных реакций, точность двигательных реакций и тремор. Недостаточный уровень развития указанных характеристик может привести к частичной, а иногда и полной неспособности выполнения деятельности

Успех в учебной и боевой деятельности спасателей и пожарных во многом зависит от того, насколько и как развиты у них органы чувств, совершенны и точны реакции на опасность и меняющуюся обстановку в ЧС и на пожаре, т.е. как развиты познавательные психические процессы: ощущение, восприятие, память, мышление, внимание.

Но каждый психический процесс подчинен не только общим законам, но и носит личностный характер, индивидуален.

Но служебная и боевая деятельность пожарных – это не только познание действительности. Боевая деятельность пожарного – это, прежде всего труд в экстремальных, опасных для жизни условиях. Между познавательными процессами, чувствами, эмоциями и практическими действиями пожарных лежит звено, которое их связывает. Этим звеном является воля.

Воля – это психический процесс сознательного регулирования человеком своего поведения и деятельности, связанный с преодолением внутренних и внешних препятствий.

Воля обеспечивает выполнение двух функций побудительной и тормозной .

Побудительная функция обеспечивается активностью человека. Активность порождает действия в силу специфики внутренних состояний субъекта. Пожарные идут в объятый пламенем дом, спасая жизнь людей.

Тормозная функция воли проявляется в сдерживании нежелательных проявлений активности. Например, спасатели, пожарные не отвечают на провокационные возгласы толпы, оскорбляющие их (пожарного) достоинство.

Важнейшими характеристиками воли или волевыми качествами личности являются сила (слабость), самообладание, решительность, смелость, настойчивость и упорство, самостоятельность и риск.

Сильная воля спасателя, пожарного означает, что он в состоянии сосредоточиться на каких-то определенных целях, длительное время напрягать усилия, преодолевать трудности и достигать цели и наоборот.

Самообладание – это умение владеть собой, своими мыслями, чувствами, подчинять свои действия основной цели, вопреки трудностями условий, обстановки.

Решительность – способность своевременно принимать обоснованные решения и без колебаний выполнять их.

Смелость – готовность бороться с трудностями и преодолевать опасность

Настойчивость и упорство –проявляются в достижении намеченной цели в условиях длительно и повторно возникающих трудностей.

Самостоятельность заключается в том, что пожарный действует согласно своим убеждениям, не поддаваясь посторонним влияниям.

Риск – волевое качество пожарного, характеризующее его деятельность при неопределенности ее исхода и наличии предположений о возможных неблагоприятных последствиях в случае неуспеха (травма, потеря престижа и т.п.).

В профессии спасателя, пожарного очень важно учитывать врожденные особенности. Такие как темперамент.

Темпераментом называют свойство человека, определяющее динамику его психических процессов и поведения. Внешне темперамент проявляется в силе, скорости, ритме и темпе движений человека, в его речи, походке, мимике, манерах и т.д.

Особенности динамики психических процессов зависят от нервной системы человека. В зависимости от сочетания этих особенностей нервных процессов различают четыре темперамента : холерический, сангвинический, флегматический и меланхолический

Существуют еще личностные особенности, влияющие на профессиональную деятельность. Прежде всего характер (в переводе с греческого «печать») - это совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности. Характер проявляется в деятельности и общении и обуславливает типичные для личности способы поведения.

Характер человека не является врожденным ( в отличие от темперамента). Характер личности можно изменить в лучшую или худшую сторону, в зависимости в какой социальной среде данная личность находится.

В структуре характера выделяют четыре группы черт.

Это: - отношение к окружающему миру;

Отношение к деятельности, труду, своему служебному долгу.

Отношение к другим людям.

И отношение к самому себе.

Каждый человек наделен какими-либо способностями. Одни зарубежные психологи считают, что способности врожденны и передаются по наследству; другие отрицают это и считают, что все зависит от воспитания и от условий, в которых человек растет, развивается, работает.

В заключении хочу сказать, что незнание или неумение не являются определяющим фактором способностей, при желании и при хорошем обучении пожарные могут стать мастерами своего дела. В целях более объективного и глубокого определения способностей пожарных необходимо исходить из оценки следующих групп качеств:

Личностные качества (убеждения, идеалы, мотивы, поступков);