Преподавание детям первой доврачебной помощи пособие. Практическое пособие по оказанию первой доврачебной помощи

Год выпуска: 2000

Жанр: Первая медицинская помощь

Формат: PDF

Качество: OCR

Описание:

Неоказание первой помощи в острых ситуациях (несчастные случаи, острые внезапные заболевания), а часто и отсутствие необходимых условий приводят к тяжелым последствиям, вплоть до летальных исходов. Естественно, медицинские работники могут оказать более квалифицированную первую помощь. Диапазон внезапных заболеваний и несчастных случаев велик, поэтому необходимость оказывать первую медицинскую помощь может возникнуть в любой житейской ситуации.

Как свидетельствуют события последних лет, необходимость оказания первой помощи большому количеству пострадавших может возникнуть при авариях на транспорте, землетрясении, при обвале породы в шахтах, туннелях. Особую опасность представляют аварии на атомных электростанциях и пожары в учреждениях и жилых домах. Межнациональные вооруженные конфликты, ухудшение криминогенной обстановки приводят к массовым ранениям мирного населения.

От своевременно и правильно оказанной помощи зависят жизнь и успех дальнейшего лечения пострадавшего, поэтому прямым гражданским и человеческим долгом каждого человека является умение оказать первую медицинскую помощь.

Учебник «Первая медицинская помощь» для учащихся медицинских училищ позволяет любому человеку легко освоить все приемы первой медицинской помощи и применять их при само- и взаимопомощи.

В учебнике представлена информация о современных принципах оказания медицинской помощи: защита пострадавшего от инфекции, наложение повязки с помощью бинта или подручных средств, остановка кровотечения, иммобилизация области перелома, положение больного при транспортировке.

В книге «Первая медицинская помощь

» изложены принципы оказания помощи при наиболее часто встречающихся повреждениях: ожогах, отморожениях, электротравме, ранениях, переломах костей, травмах внутренних органов; при несчастных случаях: отравлениях ядами, угарным газом, грибами, пищевыми продуктами, утоплении, тепловом и солнечном ударе.

Изложены принципы оказания первой медицинской помощи при острых хирургических заболеваниях: остром аппендиците, ущемленной грыже, кишечной непроходимости, острой задержке мочи и др.; при внезапных заболеваниях: инсульте, инфаркте миокарда, отеке легких. Даны рекомендации по оказанию помощи при внезапных родах, а также по уходу за больными и пострадавшими.

Первое издание учебника вышло в 1969 г. При каждом последующем издании вносились изменения и дополнения соответственно достижениям медицины. Претерпело изменения и седьмое издание.

Учебник «Первая медицинская помощь» получил признание среди населения и учащихся медицинских училищ, средних школ, медицинских институтов. В качестве учебного пособия он используется военнослужащими, работниками милиции, пожарной службы, слушателями курсов водителей и гражданской обороны. Следует отметить, что учебник переведен на узбекский, азербайджанский, литовский и латышский языки, издан на английском, французском, португальском и 4 языках Индии.

«Первая медицинская помощь»

Общие принципы оказания первой медицинской помощи

Принципы и методы реанимации. Шок

- Терминальные состояния

- Нарушения в организме при терминальных состояниях

- Задачи реанимации

- Реанимация при остановке дыхания

- Реанимация при остановке кровообращения

- Интенсивная терапия

- Организация реанимационной помощи

- Инфицирование ран

- Основные принципы оказания первой помощи при ранениях

- Особенности оказания первой помощи при ранениях головы, грудной клетки и живота

- Основные понятия об асептике и антисептике

- Антисептика

- Химические антисептические вещества

- иологические антисептические вещества

- Асептика

- Перевязочный материал и его стерилизация

- Хирургический инструментарий и его стерилизация

- Шприцы, их стерилизация и применение

- Обработка рук и обеззараживание перчаток

- Антисептика

- Мягкие повязки

- Техника наложения мягких повязок на отдельные области тела

- Жесткие повязки

- Виды кровотечений

- Первая помощь при наружных кровотечениях

- Первая помощь при внешних и внутренних кровотечениях

- Переливание крови

- Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах, сдавлениях и вывихах

- Первая помощь при переломах

- Ожоги

- Термические ожоги

- Химические ожоги

- Отморожения

- Замерзание

- Электротравма и поражение молнией

- Утопление, удушение и заваливание землей

- Отравление окисью углерода (угарным газом)

- Пищевые отравления

- Отравления ядохимикатами

- Отравления концентрированными кислотами и едкими щелочами

- Отравления лекарственными препаратами и алкоголем

- Тепловой и солнечный удар

- Укусы больных бешенством животных, ядовитых змей и насекомых

- Инородные тела уха, носа: глаз, дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта

- Острые заболевания органов брюшной полости

- Почечная колика и острая задержка мочи

- Инсульт (кровоизлияние в мозг). Эпилептический и истерический припадки

- Острая сердечная и сосудистая недостаточность

- Отек легких

- Инфаркт миокарда

- Внезапные роды

Массовые поражения и организация первой помощи

- Массовые военные ранения

- Атомное оружие

- Химическое оружие

- Бактериологическое (биологическое) оружие

- Массовые травмы

- Первая помощь при травмах на производстве

- Первая помощь в сельском хозяйстве

- Первая помощь в быту

- Первая помощь на транспорте

- Первая помощь в спорте

- Первая помощь в учреждениях

Основные цели первой помощи – спасение жизни пострадавших, предупреждение возможных осложнений, например, кровопотери, подготовка к эвакуации, быстрейшая эвакуация для оказания медицинской помощи.

В виду экстренности такой помощи, пассивно ждать прибытия врача было бы преступлением, и эту помощь ДОЛЖНЫ оказать те люди, как правило, не медики, которые в момент несчастного случая находились вблизи места происшествия. Поэтому первую помощь часто называют «доврачебной». Эта помощь оказывается не врачами, но по правилам медицины, а потому ее часто называют «первой медицинской помощью», а ее приемами должен владеть каждый!

Умение каждым работником оказывать первую медицинскую помощь предусматривается требованиями Трудового кодекса РФ, другими федеральными законами, ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения». Эта тема включена в перечень основных вопросов вводного инструктажа.

Пункт 2.2.4. «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденного постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 гласит: «Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу».

Существенным подспорьем при изучении вопросов оказания первой медицинской и реанимационной помощи могут служить специальные руководства.

Выше мы уже говорили, что первая помощь – это комплекс простейших медицинских действий, выполняемых непосредственно на месте происшествия, в кратчайшие сроки после травмы (поражения). Как правило, она связана с экстренной реанимацией пострадавшего.Экстренная реанимация – это оживление умирающих от действия таких факторов, как поражение электрическим током, механические травмы, утопления и др., осуществляемые с помощью специальных мероприятий, направленных на выведение пострадавших из терминальных состояний, и предупреждения их развития.

Терминальные состояния характеризуются как крайние состояния, переходные от жизни к смерти. Все они обратимы, на всех стадиях возможно оживление.

Динамика умирания характеризуется последовательной цепью событий: прекращением работы сердца или его фибрилляцией (колебания волокон сердца с частотой 400-600 раз в 1 минуту), остановкой кровообращения, быстрой потерей сознания (в течение нескольких секунд), расширением зрачков (на 20-30 секунд), остановкой дыхания и другими терминальными состояниями в зависимости от обстоятельств. Затем наступает клиническая (обратимая) смерть, а через 5-7 минут после нее – биологическая (необратимая) смерть.

Поэтому весь комплекс реанимационных мероприятий должен проводиться немедленно после возникновения терминальных состояний, развивающихся часто даже у вполне жизнеспособных пострадавших. Первая помощь должна быть оказана в первые 4 минуты после поражения, максимум – до 5 минут (исключением служат случаи утопления)!!!

Следует соблюдать следующий порядок действий:

1. Как можно скорее освободить пострадавшего от воздействия травмирующих факторов: отделить от токоведущего элемента; вывести (вынести) из зараженной атмосферы; погасить горящую одежду; извлечь из воды и т.д.

2. Диагностировать вид, характер и тяжесть поражения, травмы, оценить состояние пострадавшего.

3. Определить вид необходимой помощи – первой медицинской или реанимационной.

4. Приступить к оказанию реанимационной или первой помощи в соответствии с существующими рекомендациями, в полном объеме установленных комплексов.

5. Постоянно контролировать общее состояние пострадавшего, правильность проведения и эффективность выполняемых мероприятий.

6. При любом состоянии пострадавшего, но особенно при угрозе жизни и после выведения его из терминального состояния – вызвать скорую медицинскую помощь или врача (фельдшера).

Если это невозможно – принять все меры к эвакуации пострадавшего любым (в том числе неприспособленным) транспортом в ближайшее медицинское учреждение.

7. Постоянно контролировать и поддерживать жизненно важные системы пострадавшего – дыхание, кровообращение – вплоть до прибытия медицинского работника, либо на всем протяжении эвакуации.

4.5.3. Основные требования к персоналу по оказанию первой помощи пострадавшим

Оказывающий помощь должен знать: основы работы в экстремальных условиях; признаки (симптомы) нарушений жизненно важных систем организма; правила, методы, приемы оказания первой медицинской, реанимационной помощи применительно к особенностям конкретного несчастного случая, конкретного человека, способы переноса, эвакуации пострадавших и др.Оказывающий помощь должен уметь:

оказывать помощь при травмах, поражении электрическим током; при утоплениях; тепловом, солнечном ударе; при острых отравлениях;

быстро и правильно оценивать ситуацию, уметь действовать в экстремальных условиях (в т.ч. на воде, при поражении электрическим током и пр.);

оценивать состояние пострадавшего, диагностировать вид, особенности поражения, травмы, определять вид необходимой первой медицинской помощи;

правильно осуществлять весь комплекс экстренной реанимационной помощи, контролировать эффективность мероприятий с учетом состояния пострадавшего, при необходимости – осуществлять коррекцию мероприятий;

останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящих повязок и др.; накладывать повязки, косынки, транспортные шины при переломах костей скелета, тяжелых ушибах;

использовать подручные средства при оказании помощи, при переносе, погрузке, транспортировке пострадавшего;

определять необходимость вызова скорой медицинской помощи, медицинского работника; эвакуировать пострадавшего попутным (неприспособленным) транспортом; пользоваться аптечкой первой помощи.

Заключение

Содержащиеся в настоящем учебном пособии сведения по охране труда дают только самое общее представление об этой сложной, многофункциональной и многопредметной сфере человеческой деятельности, направленной на обеспечение безопасности производительного труда.Чтобы реально знать правила безопасного труда и общие требования охраны труда, чтобы уметь ими пользоваться для сохранения своей жизни и здоровья, а также жизни и здоровья своих коллег и подчиненных Вам работников, нужно еще много знать и уметь.

Сегодня многому приходится учиться с листа прямо в гуще жизни в процессе решения самых разных проблем.

Специалистам по охране труда всех уровней и рангов еще многое предстоит освоить и многое преодолеть, чтобы возлагаемые законодательством на них функции, обязанности и ответственность не остались декларируемыми на бумаге пожеланиями, а превратились в инструмент действенного управления охраной труда, обеспечивающей безопасные и здоровые условия труда работников.

В заключение, особо подчеркнем, что принципиальная новизна новой системы управления охраной труда, складывающейся в нашей стране, в том числе методов экономического регулирования трудовых отношений в сфере охраны труда, обуславливает медленность и противоречивость становления адекватной рыночным условиям организации обеспечения безопасных и здоровых условий труда для всех граждан России.

Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Михаил Морозов

Основы первой медицинской помощи. Учебное пособие

© ООО «Издательство „СпецЛит“», 2013

Предисловие

В монографии «Основы первой медицинской помощи» разбираются способы оказания первой медицинской помощи и лечения при травмах и заболеваниях. Прежде чем приступить к изложению клинической характеристики заболевания, автор дает краткие анатомо-физиологические сведения о соответствующих органах и системах, а затем в доступной форме излагает причины, признаки, клинические проявления и способы оказания первой медицинской помощи при различных травмах и заболеваниях. Книга хорошо проиллюстрирована рисунками, выполненными автором и завершается кратким медицинским словарем, включающим более 1500 слов с их толкованием.

Издание учебного пособия следует считать целесообразным и полезным для студентов педагогических вузов, учителей общеобразовательных школ, средних медицинских учебных заведений. Книга представляет определенный интерес для врачей общей практики и специалистов семейной медицины. Объем информации позволит будущим преподавателям школ хорошо ориентироваться в ситуациях, требующих от них владения определенными практическими навыками оказания первой медицинской помощи, и даст возможность передать эти знания школьникам в процессе обучения.

Распространенность травматизма в детских коллективах достаточно высокая и требует от педагогического работника прочных знаний по профилактике травматизма и, в случае беды, умения своевременно и грамотно оказать первую медицинскую помощь. Книга будет полезна и широкому кругу читателей. Она поможет им овладеть необходимыми медицинскими знаниями и применить их в критической ситуации.

Жулев Николай Михайлович , доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой невропатологии Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования (СПбМАПО)

От автора

Бескорыстно передаю медицинские знания и опыт. Взамен – радость выздоровевшего пациента и больше никаких наград .

М. А. Морозов

Исход многих острых неотложных состояний и тяжелых внезапных повреждений (при транспортных, природных, производственных катастрофах) часто решается в течение нескольких минут после происшествия и зависит от своевременно оказанной первой медицинской помощи. Поэтому очень важно, чтобы любой человек, оказавшийся на месте бедствия, смог оказать эффективную помощь. От этого зачастую может зависеть жизнь пострадавшего. Об этом свидетельствует и опыт зарубежных стран, в которых первую доврачебную помощь оказывают специально обученные парамедики.

В последнее время с экранов телевизоров, по радио, с газетных полос и из других источников идет огромный поток информации о самых разнообразных «целителях» и об их нетрадиционных методах лечения. Они лечат всё: ожирение, рак, порчу, сглаз; очищают организм от шлаков, нормализуют работу сердца, печени и почек. Главное, очень быстро и очень дорого «дарят здоровье» (за один-два сеанса), а то, что это малоэффективно или вообще безрезультативно, не стоит и говорить. Теперь на чужой беде, на чьих-то болезнях можно хорошо заработать. К великому сожалению, на этот путь – в первую очередь деньги, а уж потом здоровье – постепенно стали «скатываться» и медики. Населению не следует быть слишком доверчивым, стоит критически относиться к рекламным речам зазывал. Необходимо повышать медицинскую культуру, приобретать нужные медико-гигиенические знания, чтобы хоть как-то защитить свое здоровье от шарлатанов и жуликов.

Часто человек в течение длительного времени упорно подрывает свое здоровье вредными привычками, нарушает ритм здорового образа жизни, избегает профилактических мероприятий, а когда заболевает, надеется на быстрое исцеление каким-то чудом. К великому сожалению, чудес на свете не бывает. Только в сказке можно добиться быстрого успеха, окропив пострадавшего мертвой и живой водой. В действительности все обстоит куда сложнее. Колдовство, таинство, магическое действие – все это очень интересно, но неэффективно. Человеческий организм – слишком сложная биологическая система: органы, входящие в нее, взаимосвязаны между собой, и их функционирование зависит от многих внешних факторов. Поэтому не верьте сказкам, а серьезно изучайте свой организм и своевременно проводите профилактические мероприятия. А в случае беды воспользуйтесь приемами оказания первой медицинской помощи, в овладении которыми вам может помочь данная книга.

М. А. Морозов

Клятва Гиппократа

Клятва Гиппократа1

Гиппократ. Избранные книги: пер. В. И. Руднева. – М., 1994 – URL: ru.wikipedia.org/wiki/Клятва_Гиппократа#cite_note-7.

– этическое обязательство древнегреческого врача (рис. 1).

Рис. 1 . Гиппократ – древнегреческий врач (460–377 гг. до н. э.)

Она была положена в основу обязательств, принимавшихся врачами многих стран. В разные периоды в различных странах толкование клятвы варьировалось в зависимости от общественного строя. В дореволюционной России «факультетское обещание», подписываемое выпускниками медицинских факультетов, основывалось на Клятве Гиппократа. До развала СССР в медицинских институтах страны принималась «Присяга врача Советского Союза», утвержденная Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1971 году:

«Клянусь Аполлоном-врачом, Асклепием, Гигией и Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство: считать научившего меня врачебному искусству наравне с родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и всё остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому. Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами.

Что бы при лечении – а также и без лечения – я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена; преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому».

Принципы оказания первой помощи

Статистика показывает, что и в мирное время на заводах, фабриках, во время сельскохозяйственных работ, на автомагистралях, в домах отдыха, школьных лагерях и т. д. люди нередко получают механические травмы. Их причина – несчастные случаи на производстве, автодорожные происшествия, подвижные игры, детские шалости и многое другое. По опубликованным данным, каждые две минуты на дорогах мира в транспортной катастрофе погибают взрослые и дети, каждые пять секунд кто-то в результате травмы попадает на больничную койку, становится инвалидом. Как же снизить нарастающий уровень травматизма? Как избежать его последствий? Ответ следует искать не только в расширении мероприятий, проводимых по предотвращению травматизма, но и в умении оказывать первую медицинскую помощь, которая примененная своевременно на месте происшествия, может спасти пострадавшего от смерти. Поэтому необходимо, чтобы каждый человек овладел этими знаниями и при несчастном случае мог их грамотно применить.

Первая медицинская помощь – это комплекс мероприятий, проводимых на месте происшествия и во время доставки пострадавших в лечебное учреждение. Ее могут оказывать пострадавшие сами себе (самопомощь), друг другу (взаимопомощь), а также лица, случайно оказавшиеся на месте происшествия, используя для этих целей стандартные или подручные средства. Действия при оказании первой медицинской помощи относительно несложны, но своевременное и качественное выполнение их во многом предопределяет дальнейшее состояние пострадавшего. В комплекс мероприятий медицинской помощи входят:

– немедленное прекращение воздействия внешних повреждающих факторов (электрический ток, сдавление тяжестями, высокая или низкая температура) и извлечение пострадавшего из неблагоприятных условий (горящий дом, водоем и т. д.);

– оказание первой медицинской помощи пострадавшему в зависимости от характера повреждения: остановка кровотечения, введение обезболивающего вещества, наложение повязки на рану, искусственное дыхание, массаж сердца и т. д.

Правильное и своевременное оказание первой медицинской помощи при ранениях и кровотечениях может спасти жизнь, предупредить развитие осложнений и ускорить выздоровление. При этом следует руководствоваться следующими правилами:

– целесообразность и правильность;

– быстрота;

– решительность, спокойствие и обдуманность действий.

Оказавшись на месте происшествия, человек зачастую располагает только тремя средствами, которые всегда находятся под рукой: «светлая» голова, владеющая минимумом знаний для оказания первой медицинской помощи; «золотые» руки, способные выполнить все, что необходимо в данной ситуации; доброе сердце, которое не позволит оставить пострадавшего в беде.

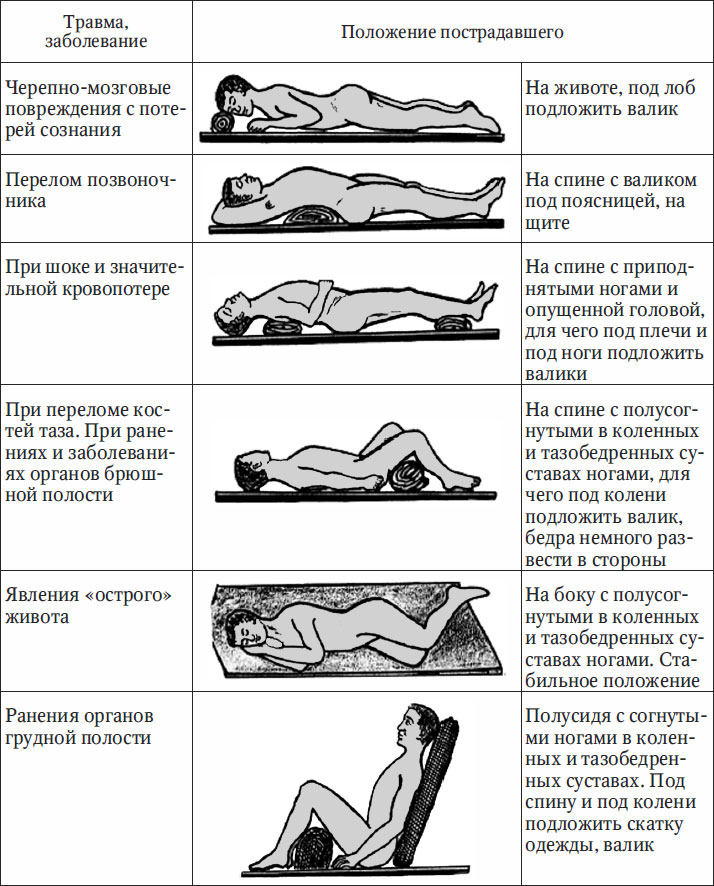

Иначе говоря, необходимы знания, умение, желание и немного фантазии, а если в распоряжении оказывающего помощь будут еще и дополнительные средства: перевязочный материал, стандартные шины и жгуты, лекарственные препараты и набор простейших медицинских инструментов, – то эта помощь будет еще более эффективной. Однако все это далеко не всегда может оказаться под рукой. В таких случаях следует умело применять импровизированные подручные средства. Так, для наложения повязок и остановки кровотечения можно использовать чистый носовой платок, косынку, шарф, простыню, полотенце, нательное белье, поясной ремень. Для иммобилизации (создания неподвижности) конечностей можно использовать палки, доски, пучки камыша и прутьев, зонтик, линейку и проч. Из лыж, санок и веток деревьев можно изготовить импровизированные носилки. В зависимости от характера повреждения транспортировку пациента осуществляют в соответствующих положениях, которые изображены на рис. 2.

Общее понятие травмы и классификация травм

Травма – это повреждение в организме человека, вызванное внешним воздействием. В зависимости от травмирующего фактора различают травмы механические (переломы, ушибы), термические (ожоги, отморожения), химические, электротравмы, радиационные, комбинированные. Механические травмы могут быть открытые (раны) и закрытые без нарушения целости кожных покровов (ушибы, вывихи, повреждения связок). Различают травмы от обстоятельств в которых они произошли (бытовые, производственные, спортивные, боевые). В зависимости от характера и глубины повреждений различают кожные (ушибы, раны), подкожные (разрывы связок, переломы костей) и полостные повреждения (ушибы, кровоизлияния и разрывы органов в грудной и брюшной полостях, а также в полостях черепа, таза, суставов).

Травмы подразделяются на изолированные, множественные, сочетанные и комбинированные. Изолированная травма – повреждение одного органа или сегмента конечности (например, разрыв печени, перелом бедра, перелом предплечья). Множественная травма – ряд однотипных повреждений конечностей, туловища, головы (например, одновременные переломы двух и более сегментов конечности или множественные раны). Сочетанная травма – повреждение опорно-двигательного аппарата и внутренних органов (например, перелом бедра и разрыв кишки, перелом плеча и ушиб головного мозга, перелом костей таза и разрыв печени). Комбинированная травма – сочетание различных травмирующих факторов, т. е. воздействие механического и немеханического повреждений: химического, термического, радиационного (например, раны и радиоактивное поражение, переломы костей верхней конечности и ожог туловища).

Рис. 2. Способы транспортировки больных при различных повреждениях

Травматизм – совокупность травм, повторяющихся при определенных обстоятельствах (гололед, аварии на промышленных предприятиях, автоаварии и др.) у группы населения за определенный отрезок времени (месяц, квартал, год). Травматизм делят на производственный (связан с производственной деятельностью в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве) и непроизводственный (бытовой ). Кроме того, выделяют спортивный травматизм, который может возникнуть в результате неисправности спортивного инвентаря и снаряжения, плохого состояния места занятий, нечеткой организации занятий, плохой страховки, неподготовленности спортсмена или его переутомления, перетренировки. Для профилактики спортивного травматизма необходимо наладить врачебный контроль, хорошо организовать тренировки и соревнования. Имеет место умышленный травматизм (травма наносится самому себе с целью самоубийства или его симуляции), а также дорожно-транспортный травматизм, который чаще всего возникает при неисправности транспортных средств, плохом качестве автодорог, отсутствии указателей о существующей опасности, несоблюдении правил дорожного движения водителем и пешеходом.

Основными мероприятиями по профилактике травматизма являются правильная организация производства, соблюдение правил техники безопасности, учет всех повреждений с анализом причин и их предотвращением, пропаганда медицинских знаний, улучшение бытовых условий, повышение общей культуры населения, борьба с неумеренным употреблением алкоголя. Очень важным мероприятием по предупреждению травматизма является обучение населения безопасным методам труда, а также правилам безопасного поведения на улице и в быту.

Детский травматизм

Необходимо отдельно сказать о детском травматизме. На его долю приходится до 30 % всех травм. Во многих странах он становится предметом особой озабоченности широкого круга лиц различных специальностей. Причины детского травматизма специфичны. Среди них особую роль играют неблагоустроенность дворовых территорий, улиц, недостатки в организации уроков физкультуры и труда, досуга детей. Однако основной причиной является недостаточная воспитательная работа среди детей, что ведет к отсутствию у них твердых навыков поведения на улице, дома, в школе. В настоящее время от травм и несчастных случаев погибает детей во много раз больше, чем от детских инфекционных заболеваний.

В Санкт-Петербурге за 2001 г. от травм пострадало 92 081 юных жителей города. 60 % из них получили бытовые травмы, в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 20 % детей, в школе – 16 %, и спортивный травматизм у детей составил 4 %. В трех случаях из четырех причина травм у детей – безнадзорность. Причем это характерно как для малоимущих семей, так и для обеспеченных. Большую роль в детском травматизме играет халатное отношение взрослых к небезопасным забавам детей. Особое место в детской травме занимает плохая экологическая обстановка мест (химическое производство, радиоактивное загрязнение), где дети бесконтрольно играют, получая химические отравления, лучевые и химические ожоги.

Стремление к познанию окружающего мира для ребенка естественно. Как только малыш начинает самостоятельно передвигаться, его так и тянет всюду засунуть свой любопытный нос. Природное любопытство и гиперактивность могут привести к травме. Раны, ожоги, укусы собаки, петарды, падение с велосипеда – вот частые спутники детского травматизма, а дальше слезы, шок, больница и т. д. Малышу непросто осмыслить, что с ним произошло. Он испытывает страх и сильную боль. В такой ситуации пострадавшему не следует замыкаться на собственных эмоциях. В этот момент как никогда ребенку нужна родительская забота, которая может предупредить нервное потрясение, вызванное травмой или хирургической операцией.

Кожа ребенка имеет свои особенности. Регенерация в ней происходит быстрее. «Строительного материала» для образования рубцовой ткани (коллагена) вырабатывается много. Это, с одной стороны, делает возможным быстрое заживление, а с другой стороны может вызвать образование гипертрофических и келоидных рубцов. Оставшиеся на теле следы всегда будут напоминать ребенку о случившемся. Дети тяжело переживают травму в пубертатном периоде. Особенно критичны подростки к своей внешности и жестоки в оценке других, так как их психика, в силу бурной гормональной перестройки, особенно ранима, а самооценка еще окончательно не сформировалась. Физических и психологических страданий ребенка можно избежать, если предупредить детский травматизм.

Особого внимания заслуживает дорожно-транспортный травматизм. Он характеризуется наиболее тяжелыми повреждениями и последствиями. Дорожно-транспортный травматизм в значительной степени зависит от погодных условий и видимости на дорогах. Одним из факторов, способствующих возникновению дорожно-транспортного происшествия (ДТП), является длительное проживание детей за городом во время летних каникул. По возвращении в город подростки, отвыкшие от интенсивного движения городского транспорта, часто становятся жертвами ДТП. Основными причинами этого травматизма являются: плохая организация дорожного движения, сложные условия на дорогах (плохая видимость, рытвины и ухабы, обледенелость, крутые повороты, спуски и подъемы), нарушение правил уличного движения.

В Санкт-Петербурге за 1981–1991 гг. от дорожно-транспортных происшествий погибло 266 детей и 5452 получило ранения, за 1992–2002 гг. погибло под колесами автомобилей 314 детей и 7330 получили ранения. Наибольшее количество ДТП наблюдается летом и в первые осенние месяцы. Зачастую они происходят в последние дни недели и во второй половине дня. Автодорожные происшествия ночью возникают реже, но травмы, полученные в них, намного тяжелее. Пострадавшие от ДТП имеют множественные и сочетанные повреждения (черепно-мозговые травмы с повреждением опорно-двигательного аппарата и внутренних органов). Самыми частыми ошибками детей, приводящими к авариям на дорогах, являются: переход проезжей части дороги в неустановленном месте и вне зоны действия пешеходного перехода, неожиданный выход ребенка на проезжую часть перед близко идущим транспортом, нарушение правил дорожного движения при управлении велосипедом (табл. 1).

Таблица 1. Данные ГИБДД по Санкт-Петербургу о дорожно-транспортных происшествиях с участием велосипедистов

Взрослые, нарушая правила дорожного движения, не только подвергают себя опасности, но и подают отрицательный пример детям. В подавляющем большинстве случаев дети становятся жертвами нарушений водителями правил дорожного движения (ПДД) (превышение скорости, выезд на встречную полосу, управление транспортом в нетрезвом состоянии).

Повышенную опасность возникновения дорожного травматизма представляют подростки, оказавшись за рулём двухколёсного транспортного средства. Как только потеплеет, Петербург наполняется рёвом двигателей мотоциклов и скутеров. На улицы города выехали потенциальные смертники. У водителей железных коней, кроме каски, другой защиты нет. Любая, даже небольшая, авария может обернуться тяжелейшими травмами. Проехать на красный сигнал светофора или неожиданно свернуть налево перед носом едущего автомобиля – это обычное дело для водителей двухколёсного транспорта. Зачастую управляют мопедами, скутерами, мотоциклами очень молодые люди, в основном школьники. Очень плохо, что сегодня школьник может прийти в обычный супермаркет и купить себе скутер. Не нужно регистрировать железного коня в ГИБДД, если объём двигателя меньше 50 см 3 . Опасная ситуация начинается с места продажи. Неопытные юные водители представляют в первую очередь угрозу для чужих жизней и здоровья. Они имеют смутное представление о правилах дорожного движения и абсолютно непредсказуемы на дорогах. Очень часто мотоциклисты становятся жертвами ДТП. При этом из жизни уходят молодые и даже юные люди. По данным Госавтоинспекции МВД России, абсолютное большинство погибших мотоциклистов составляют молодые мужчины. Чаще всего такие ДТП происходят в тёплое время года. Рост смертности мотоциклистов начинается уже в апреле и существенно снижается только к ноябрю. Самыми опасными днями для мотоциклистов являются выходные.

Для предупреждения автодорожного травматизма водителям двухколесных коней нужно знать несколько простых правил и неукоснительно соблюдать. Водитель должен соблюдать последовательность действий при перестроении: сигнал – зеркало – маневр. Перед началом манёвра нужно предупредить других участников движения, посмотреть в зеркало, нет ли опасности, затем начать перестраиваться. Жизненно важно – ездить в шлеме. Новичкам следует осваивать мотоцикл с объёмом двигателя не более 400 см 3 . Большие мотоциклы – это настоящие «боевые снаряды», и отношение к ним должно быть, как к оружию. Только разумное поведение на дороге сбережёт жизнь водителя и других участников дорожного движения.

В значительной степени детский травматизм является следствием бесконтрольного использования детьми в быту технических и электрических приборов, безнадзорности вне дома, повышенной любознательности, большой подвижности, отсутствия самоконтроля, отсутствия житейского опыта. Среди травм преобладают переломы, ушибы, раны, ожоги, вывихи.

Профилактика детского травматизма – одна из важнейших и сложных проблем, решение которой требует совместных усилий многих ведомств и учреждений, учитывая большую физическую подвижность детей, особенность их психики, непредсказуемость поступков. Подвижные игры и досуг детей должны контролировать взрослые, не оставлять на длительное время детей одних без присмотра. Регулярно должны проводиться беседы по соблюдению ПДД работниками ГИБДД, а также разъяснительные беседы о поведении на улице работниками народного образования, здравоохранения, милиции и других административных и хозяйственных органов.

В профилактике детского травматизма особое значение имеет широкая воспитательная работа среди населения и, в первую очередь, среди детей. Для этой цели в школах необходимо демонстрировать научно-популярные фильмы о несчастных случаях на дорогах, в водоемах с анализом причин и последствий получения травм. В качестве профилактической работы могут выступать и санитарно-просветительные мероприятия в виде бесед с участием травматологов, организаторов здравоохранения, школьных учителей, родителей, работников жилищной службы. Инициаторами этих мероприятий должны быть общественные организации, учителя, воспитатели, медицинские работники и, в первую очередь, родители.

Первая помощь – это комплекс срочных простейших мероприятий, проводимых на месте происшествия самим пострадавшим или другим лицом, находящимся поблизости, для спасения жизни человека и предупреждения осложнений при несчастных случаях.

Первая помощь предусматривает:

Немедленное прекращение действия внешних повреждающих факторов или удаление пострадавшего из зоны, которая угрожает его жизни;

Ликвидацию угрозы для жизни пострадавшего: проведение восстановления дыхания и сердечной деятельности (искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, а также остановку кровотечения);

Предупреждение осложнений (перевязку ран, иммобилизацию всей конечности, обезболивание, другую помощь);

Поддержание жизнедеятельности до прибытия квалифицированной медицинской помощи и доставки пострадавшего в лечебное учреждение.

Задача первой помощи сводится, прежде всего, к предупреждению опасных последствий травм, борьбе с болью, кровотечением, инфекцией и шоком.

При установлении признаков жизни необходимо немедленно приступить к оживлению пострадавшего.

Признаки жизни:

Наличие сердцебиения (определяется рукой или на слух слева ниже соска);

Наличие пульса, который определяется на шее (на сонной артерии) или на внутренней части предплечья;

Наличие дыхания (определяется по движению грудной клетки, по увлажнению зеркала, приложенного к носу пострадавшего, по движению ваты, поднесенной к носовым отверстиям, и т. д.).

Первую помощь следует оказывать быстро, но так, чтобы действия спасающего не повредили здоровью пострадавшего.

Первая помощь при ранениях и кровотечениях

Кровотечение может быть капиллярным, артериальным и смешанным. При ранениях возможно повреждение костей, суставов, нервов, внутренних органов. Осложнения – кровотечение, развитие шока, воспаление.

Первая помощь сводится к тому, чтобы остановить кровотечение, защитить рану от загрязнения, ослабить боль.

При сильном кровотечении выше раны накладывают жгут и затягивают до остановки кровотечения. Под жгут следует положить записку, указав время его наложения (летом допускается держать жгут не более двух часов, а зимой – не более полутора часов). На рану необходимо наложить стерильную повязку. Промывать рану и извлекать инородные тела неспециалистам запрещено. Можно обработать рану йодом или спиртом.

Комплекс реанимационных мероприятий

Искусственное дыхание

Проводится немедленно: при остановке дыхания; при неправильном дыхании – редкие или неритмичные дыхательные движения; при слабом дыхании.

При проведении искусственного дыхания пострадавшего укладывают на спину на что - то твердое (доску, пол, щит и т. д.).

Техника дыхания «изо рта в рот» проводится следующим образом. Одной рукой пострадавшему зажимают нос, а другой, нажав на нижнюю челюсть, открывают ему рот. Набрав в лёгкие воздух, оказывающий помощь прижимает губы ко рту пострадавшего, делает энергичный выдох, наблюдая за грудью пострадавшего. Частота искусственного дыхания – 16-20 вдохов в минуту. Отсутствие пульса после трех-пяти вдохов служит показанием для проведения непрямого массажа сердца.

Искусственное дыхание проводится до:

Восстановления дыхания пострадавшего;

Прибытия врача или доставки пострадавшего в лечебное учреждение;

Установления явных признаков смерти.

Непрямой массаж сердца

При поражении электрическим током и в других случаях может прекратиться кровообращение, когда сердце не обеспечивает циркуляцию крови по сосудам. В этом случае одного искусственного дыхания при оказании первой помощи недостаточно, так как кислород из легких не может переноситься кровью к другим органам и тканям, необходимо возобновить кровообращение искусственным путем.

Сердце у человека расположено в грудной клетке между грудиной и позвоночником. Грудина – подвижная плоская кость. В положении человека на спине (на твердой поверхности) позвоночник является жестким неподвижным основанием. Если надавливать на грудину, то сердце будет сжиматься между грудиной и позвоночником и кровь из его полостей будет выдавливаться в сосуды. Если надавливать на грудину толчкообразными движениями, то кровь будет выталкиваться из полостей сердца почти так же, как это происходит при его естественном сокращении. Это называется наружным (непрямым, закрытым) массажем сердца, при котором искусственно восстанавливается кровообращение. Таким образом, при сочетании искусственного дыхания с наружным массажем сердца имитируются функции дыхания и кровообращения.

Комплекс этих мероприятий называется реанимацией (т.е. оживлением), а мероприятия – реанимационными.

Показанием к проведению реанимационных мероприятий является остановка сердечной деятельности, для которой характерно сочетание следующих признаков: появление бледности или синюшности кожных покровов, потери сознания, отсутствие пульса на сонных артериях. Прекращение дыхания или судорожные неправильные вздохи. При остановке сердца, не теряя ни секунды, пострадавшего надо уложить на ровное жесткое основание: скамью, пол, в крайнем случае положить под спину доску (никаких валиков под плечи и шею подкладывать нельзя).

Если помощь оказывает один человек, то он располагается сбоку от пострадавшего. Наклонившись, он делает два быстрых энергичных вдувания (по способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос»), затем поднимается, оставаясь на той же стороне от пострадавшего, и ладонь одной руки кладет на нижнюю половину грудины (отступив на два пальца выше от ее нижнего края), а пальцы приподнимает. Ладонь второй руки кладет поверх первой поперек или вдоль и надавливает, помогая наклоном своего корпуса. Руки при надавливании должны быть выпрямлены в локтевых суставах.

Надавливания следует производить быстрыми толчками, так, чтобы смещать грудину вниз на 4-5 см, продолжительность надавливания не более 0, 5 сек, интервал между отдельными надавливаниями 0, 5 сек. При паузах рук с грудины не снимают, пальцы остаются прямыми, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах.

Если оживление проводит один человек, то на каждые два вдувания он производит 15 надавливаний на грудину. За 1 мин необходимо сделать не менее 60 надавливаний и 12 вдуваний, т.е. выполнить 72 манипуляции, поэтому темп реанимационных мероприятий должен быть высоким. Опыт показывает, что наибольшее количество времени теряется при выполнении искусственного дыхания: нельзя затягивать вдувание – как только грудная клетка пострадавшего расширилась, вдувание прекращают.

При участии в реанимации двух человек соотношение «дыхание – массаж» составляет 1:5. Во время искусственного выдоха пострадавшего тот, кто делает массаж сердца, надавливание не производит, так как усилия, развиваемые при надавливании, значительно больше, чем при вдувании (надавливание при вдувании приводит к безрезультатности искусственного дыхания, а следовательно, реанимационных мероприятий).

Если реанимационные мероприятия проводятся правильно, кожные покровы розовеют, зрачки сужаются, самостоятельное дыхание восстанавливается. Пульс на сонных артериях во время массажа должен хорошо прощупываться, если его определяет другой человек.

После того, как восстановится сердечная деятельность и будет хорошо определяться пульс, массаж сердца немедленно прекращают, продолжая искусственное дыхание при слабом дыхании пострадавшего и стараясь, чтобы естественный и искусственный вдохи совпадали.

При восстановлении полноценного самостоятельного дыхания искусственное дыхание также прекращают. Если сердечная деятельность или самостоятельное дыхание еще не восстановились, но реанимационные мероприятия эффективны, то их можно прекратить только при передаче пострадавшего в руки медицинского работника.

При неэффективности искусственного дыхания и закрытого массажа сердца (кожные покровы синюшно-фиолетовые, зрачки широкие, пульс на артериях во время массажа не определяется) реанимацию прекращают через 30 минут.

Непрямой массаж сердца, который проводится одновременно с искусственной вентиляцией легких, сам по себе легкие не вентилирует. Он проводится в следующих случаях:

При отсутствии пульса;

При расширенных зрачках;

При других признаках клинической смерти.

Первая помощь при вывихах и переломах

Вывих возникает обычно при падении. При этом пострадавший чувствует сильные боли и невозможность движений в суставе. Первая помощь заключается в обездвиживании (иммобилизации) поврежденной конечности и даче пострадавшему анальгетиков. Затем пострадавшего следует отправить в лечебное учреждение.

Перелом – это полное или частичное нарушение целости кости под воздействием травмирующего фактора. Различают открытые и закрытые переломы. При открытом переломе нарушается кожный покров, а при закрытом – не нарушается. Помощь при переломах должна быть направлена на уменьшение боли и создание покоя поврежденной конечности.

При открытом переломе следует остановить кровотечение и предотвратить попадание инфекции. На рану накладывают стерильную повязку, при артериальном кровотечении – необходимо наложить жгут. Для иммобилизации (обездвиживания) используют стандартную шину или подручный материал – палки, доски, лыжи и т.п., соблюдая при этом следующие правила:

Обездвиживать необходимо два сустава – выше и ниже места перелома;

Под определяющиеся под кожей костные выступы подложить вату или мягкую ткань;

Обездвиживающее средство должно быть прочным и мягким;

Шины фиксировать бинтом, ремнем, шпагатом и т.п.

Помощь при поражении электрическим током

Электрический ток вызывает изменения в деятельности нервной системы, снимает восприимчивость нервных окончаний или приводит к параличу. Наиболее частые причины смерти при поражении электротоком:

Внезапная остановка сердца (или фибрилляция желудочков) – 80%;

Отек головного мозга – 15%;

Спазм дыхательной мускулатуры и асфиксия (удушье) – 4 %;

Повреждение внутренних органов, кровотечения, ожоги – примерно 1%.

От действия электротока возникают судорожные спазмы мышц, прежде всего дыхательной мышцы сердца, что приводит к его остановке.

Состояние человека в момент электротравмы может быть настолько тяжелым, что он внешне мало чем отличается от умершего: кожа бледная, зрачки расширены, на свет не реагируют, дыхание и пульс отсутствуют. Лишь тщательное выслушивание тонов сердца позволит установить признаки жизни.

Следствием поражения током могут быть обмороки, головокружение, общая слабость, нервное потрясение. При поражении молнией симптомы аналогичны. На коже появляются пятна темно-синего цвета, напоминающие разветвленные деревья (знаки молнии). В этих случаях могут развиться немота, глухота, паралич, произойти остановка сердца.

Поражение электротоком может привести к потере сознания. Наиболее опасен для человека переменный ток силой 0, 1 А при напряжении 1000 В. При неоказании помощи в течение двух минут может наступить смерть.

При оказании первой помощи прежде всего следует освободить пострадавшего от действия электротока (выключить рубильник, перерубить инструментом с изолирующей ручкой отдельно каждый провод, отбросить его специальной штангой, применить диэлектрические перчатки), оттащить пострадавшего от электрического провода, взяв его за сухую одежду.

Если пострадавший судорожно захватил электропровод, находящийся под напряжением, то необходимо разжать руки пострадавшего, последовательно отгибая пальцы (при этом оказывающий помощь должен быть в диэлектрических перчатках и находиться на изолирующем от земли основании), прервать ток. Можно не разжимать руки, а отделить пострадавшего от земли – положить под него сухой щит, доски и т.п., соблюдая меры безопасности.

При сохранении дыхания у пострадавшего его следует отнести на ровное место, подложить под него сухую одежду, расстегнуть воротник, поясной ремень, дать понюхать нашатырного спирта и обрызгать водой. Пострадавший должен находиться в полном покое. Окончательное решение о состоянии его здоровья должен принять врач.

При необходимости делается искусственное дыхание.

Первая помощь при попадании инородного тела в глаз, в дыхательные пути, пищевод

В глаз могут попасть крупинки пыли, сажи, насекомые. Не следует тереть глаза, так как это способствует дополнительному раздражению и боли. Если инородное тело попало под верхнее веко, надо потянуть за ресницы верхнего века книзу. При этом пострадавший должен смотреть вниз. Для удаления инородного тела с нижнего века следует оттянуть веко вниз и осторожно снять соринку увлажненным углом чистого носового платка. При этом пострадавший должен смотреть вверх.

Если в глаз попадает стекло, осколок металла и т.п., ни в коем случае нельзя его извлекать, а следует наложить повязку, успокоить пострадавшего и отправить его в лечебное заведение.

Очень опасным считается попадание инородного тела в дыхательные пути. Может произойти закупорка дыхательных путей и развитие удушья. Если откашливание не помогает, то следует нанести пострадавшему три-четыре быстрых удара ладонью между лопаток, удерживая его в наклонном положении.

Инородные тела попадают в пищевод, если человек имеет привычку держать в зубах во время работы иголку, гвозди, кнопки, шпильки и т.п. Это всегда опасно. Острые предметы, попадая в пищевод и желудок, повреждают их, а также кишечник, что имеет тяжелые последствия (воспаление брюшины, кровотечение). Такие больные требуют срочного осмотра специалистом в стационаре.

Помощь при термических и химических ожогах

Термический ожог – наиболее распространенный вид поражения. Часто встречаются ожоги от воздействия пламени, горячей жидкости, пара, а также от соприкосновения с горячими предметами.

Противопоказаны какие-либо манипуляции на ожоговых ранах. При возможности ожоговую поверхность следует закрыть сухими стерильными повязками. Использовать любую чистую ткань. Не следует наносить на пораженную поверхность какие-либо мази – это затруднит первичную обработку раны. Рекомендуется дать пострадавшему выпить чая, щелочной минеральной воды.

При попадании на кожу или слизистую оболочку кислоты или щелочи, а также других химических активных веществ возникают химические ожоги. Оказывая первую помощь при этом поражении, необходимо создать условия для быстрейшего удаления химического агента, количественного снижения его на коже, охлаждения места поражения. Эффективно промывать пораженный участок проточной водой.

При ожоге кислотами поверхность промывают слабыми растворами щелочи (натрия гидрокарбоната), а при ожоге щелочами – 0, 01% раствором хлористо-водородной кислоты, 1-2% раствором уксусной кислоты. После нейтрализации пораженной поверхности ее следует обильно полить проточной водой, но не струей. При необходимости следует обратиться к врачу.

Первая помощь при укусах животных, змей и насекомых

1. Укусы животных.

Если пострадавшего укусила домашняя здоровая собака или кошка и рана небольшая, то ее промывают и накладывают стерильную повязку. Обширные раны тампонируют стерильными салфетками. Если укусы получены от неизвестной собаки или кошки или другого животного, необходимо обратиться у лечебное учреждение, ибо укус бешеных животных представляет большую опасность для жизни.

2. Укусы змей.

По механизму действия яды змей подразделяются на три группы:

Яды, свертывающие кровь, вызывающие местную отечность и отмирание тканей (яды щитомордника, обыкновенной гадюки, гюрзы и т.д.);

Яды, действующие на нервную систему, вызывающие паралич мускулатуры, угнетение дыхания и сердечной деятельности (яды морских змей тропических вод, кобры и т.д.);

Яды, действующие одновременно на свертываемость крови и нервную систему, вызывающие местную отечность и отмирание тканей (яды австралийских аспидов, гремучих змей).

При укусе кобры или других змей этой группы возникает боль, чувство онемения в зоне укуса, распространяющаяся на всю конечность и тело. У пострадавшего появляются головокружение, обморочное состояние, рези, чувство онемения в области лица и языка, нарушается глотание. Быстро развивается восходящий паралич, начинающийся с нижних конечностей (неустойчивая походка, невозможно стоять на ногах, а потом полный паралич).

Нарушается ритм работы сердца. Если яд попадает в кровеносные сосуды, то смерть наступает через 15 – 20 минут. При укусе змей семейства гадюк на месте укуса видны глубокие колотые раны, покраснения и отек, кожа лоснится, становится багрово-синюшной, могут образоваться пузыри и язвы. Характерно возбуждение, сменяющееся слабостью, головокружением, тошнотой и рвотой, может развиться шок.

При оказании первой помощи с самого начала необходимо обеспечить покой пострадавшего. Можно интенсивно отсосать яд ртом (если нет раны во рту). Это может делать сам пострадавший или посторонний. Продолжительность отсасывания – 10-15 минут с постоянным сплевыванием содержимого. Прижигание раны недопустимо. Наложение жгута допустимо лишь при укусе кобры, но не более чем на 30 – 40 минут. Больному рекомендуется обильное питье. Затем его необходимо направить в медицинское учреждение.

3. Укусы насекомых

Множественные укусы пчел и ос могут представлять опасность для человека, а тем более для ребёнка. Происходит отек тканей, повышается температура, появляется резкая головная боль, возможны судороги.

При оказании первой помощи необходимо наложить холодный компресс на место укуса, дать выпить стакан сладкого чая, 1 грамм ацетилсалициловой кислоты, таблетку димедрола, затем обратиться к врачу.

Примечание:

Инструкцию по организации первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве можно приобрести в интернет – магазине Клуба инженеров по охране труда.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Первая доврачебная помощь - комплекс срочных мероприятий, необходимых для облегчения дальнейшей квалифицированной медицинской помощи.

Каждый человек должен владеть приемами доврачебной помощи при различных несчастных случаях.

Целый ряд положительных факторов, связанных с введением автоматизации и механизации производственных процессов в народном хозяйстве, вызывает и неблагоприятное воздействие на жизнь человека: это травмы и профзаболевания.

Сельскохозяйственное производство, ввиду его особенностей (полевые станы, фермы, бригады, отдельные сельскохозяйственные агрегаты и машины расположены вдали от центральной усадьбы сельскохозяйственного предприятия, где обычно располагаются медпункты), характеризуется не только разбросанностью рабочих мест по большой территории, но и повышенной опасностью осложнить заболевание при работе в полевых условиях и на фермах. Находясь в таких условиях, особенно важно знать приемы и методы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

Первая помощь - это совокупность простых, целесообразных мер по охране здоровья и жизни пострадавшего от травм или внезапного заболевания.

Правильно оказанная первая помощь сокращает время специального лечения, способствует быстрейшему заживлению ран и очень часто - это решающий момент при спасении жизни пострадавшего. Первую помощь необходимо оказывать сразу же на месте происшествия, быстро и умело, еще до прихода врача или транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение. Чтобы первая доврачебная помощь пострадавшим была эффективной и своевременной, нужно обеспечить на всех рабочих участках наличие медицинской аптечки с необходимым комплектом медицинских принадлежностей и лекарств, а также периодически проводить обучение работающих.

Первая доврачебная помощь включает:

* немедленное освобождение от воздействующего опасного фактора;

* оказание первой доврачебной помощи;

* вызов скорой медицинской помощи или организацию доставки пострадавшего в лечебное учреждение.

1.1 Последовательность в оказании первой доврачебной помощи

При оказании первой помощи необходимо придерживаться определенной последовательности, требующей быстрой и правильной оценки состояния пострадавшего. Все действия должны быть целесообразными, обдуманными, решительными, быстрыми и спокойными.

Прежде всего, нужно оценивать обстановку, при которой произошел несчастный случай, и принять меры по прекращению действия травмирующего фактора (отключить от линии электрического тока и т.д.). Необходимо быстро и правильно оценить состояние пострадавшего, чему способствует влияние обстоятельств, при которых произошла травма, времени и места ее возникновения. Это особенно важно, если больной находится без сознания. При осмотре пострадавшего устанавливают, жив он или мертв, определяют вид и тяжесть травмы.

На основании быстрого осмотра больного определяют способ и последовательность оказания доврачебной помощи, а также выясняют наличие медицинских препаратов и средств для оказания первой доврачебной помощи или применение других подручных средств, исходя из конкретных условий.

После этого, не теряя времени, приступают к оказанию первой доврачебной помощи и вызывают скорую помощь или организовывают транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, не оставляя больного без присмотра.

1.2 Выявление признаков жизни и смерти

При тяжелой травме, поражении электрическим током, утоплении, удушении, отравлении, ряде заболеваний может возникнуть потеря сознания, т.е. состояние, когда пострадавший лежит без движений, не отвечает на вопросы, не реагирует на действия окружающих. Это возникает в результате нарушения деятельности центральной нервной системы, главным образом головного мозга - центра сознания.

Оказывающий помощь должен четко и быстро отличить потерю сознания от смерти. При обнаружении минимальных признаков жизни необходимо немедленно приступить к оказанию первой доврачебной помощи и, прежде всего, постараться оживить пострадавшего.

Признаки жизни:

* наличие сердцебиения; определяется прикладыванием уха к грудной клетке в области сердца;

* наличие пульса в артериях. Его определяют на шее (сонная артерия), в области лучевого сустава (лучевая артерия), в паху (бедренная артерия);

* наличие дыхания. Его определяют по движению грудной клетки и живота, по увлажнению зеркала, приложенного к носу, рту пострадавшего, по движению распушенного кусочка ваты, поднесенного к носовым отверстиям;

* наличие реакции зрачков на свет. Если осветить глаз пучком света (например, фонариком), то наблюдается сужение зрачка - положительная реакция зрачка; при дневном свете эту реакцию можно проверить так: на некоторое время закрывают глаз рукой, затем быстро отводят руку в сторону, при этом будет заметно сужение зрачка.

Наличие признаков жизни сигнализирует о необходимости немедленного проведения мер по оживлению пострадавшего.

Следует помнить, что отсутствие сердцебиения, пульса, дыхания и реакции зрачков на свет еще не свидетельствует о том, что пострадавший мертв. Подобный комплекс симптомов может наблюдаться и при клинической смерти, при которой необходимо оказывать пострадавшему помощь в полном объеме.

Клиническая смерть - кратковременная переходная стадия между жизнью и смертью, продолжительность ее 3 - 6 мин. Дыхание и сердцебиение отсутствуют, зрачки расширены, кожные покровы холодные, рефлексов нет. В этот короткий период еще возможно восстановление жизненных функций при помощи искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. В более поздние сроки наступают необратимые процессы в тканях, и клиническая смерть переходит в биологическую.

Явные признаки смерти, при которых оказания помощи бессмысленно:

Помутнение и высыхание роговицы глаза;

Охлаждение тела и появление трупных пятен (сине-фиолетовые пятна выступают на коже);

Трупное окоченение. Этот бесспорный признак смерти возникает через 2-4 часа после смерти.

Оценив состояние пострадавшего, наличие признаков жизни или клинической смерти, приступают к оказанию первой доврачебной помощи, характер которой зависит от вида травмы, степени повреждения и состояния пострадавшего.

При оказании первой помощи важно не только знать, как ее оказать, но и уметь правильно обращаться с пострадавшим, чтобы не причинить ему дополнительной травмы.

1.3 Сердечнососудистая реанимация

Слово "реанимация", или "оживление", означает возвращение к жизни человека, находящегося в состоянии клинической смерти. Поскольку основные ее признаки - остановка сердца и дыхания, то и мероприятия по оживлению пострадавших направлены на поддержание функции кровообращения и дыхания.

Острая дыхательная недостаточность и ее крайняя степень - остановка дыхания независимо от причины приводят к снижению содержания кислорода в крови и чрезмерному накоплению углекислого газа. В результате этого в организме происходит нарушение работы всех органов, которое можно устранить лишь своевременным началом выполнения искусственного дыхания. Это единственный метод лечения в случаях, когда самостоятельное дыхание пострадавшего не может обеспечить насыщение крови кислородом.

Искусственное дыхание может быть осуществлено несколькими методами вдувания воздуха. Самые простые из них - "рот в рот", "рот в нос" - когда поражена нижняя челюсть; и совместный - выполняется при оживлении маленьких детей.

Искусственное дыхание методом "рот в рот". Для проведения искусственного дыхания необходимо уложить пострадавшего на спину, расстегнуть одежду, стесняющую грудную клетку и обеспечить свободную проходимость дыхательных путей, удаляя изо рта пострадавшего жидкость или слизь носовым платком. Для обеспечения нормальной проходимости дыхательных путей голову пострадавшего следует отвести назад, подложив одну руку под шею, а другой, нажав на лоб, удерживать голову пострадавшего в отведенном положении, смещая нижнюю челюсть вперед. Делающий искусственное дыхание, глубоко вдохнув и плотно прижав свой рот ко рту пострадавшего, вдувает в его легкие выдыхаемый воздух (рис. 1.1.). При этом рукой, находящейся на лбу пострадавшего, необходимо зарыть нос. Выдох осуществляется пассивно, за счет эластичных сил грудной клетки. Число вдохов в минуту должно быть не менее 10-12 раз. Вдувание нужно проводить быстро и резко, чтобы продолжительность вдоха была в 2 раза меньше времени выдоха. Разумеется, этот способ создает значительные гигиенические неудобства. Избежать непосредственного соприкосновения с ртом пострадавшего можно, вдувая воздух через носовой платок, марлевую салфетку или другу неплотную материю.

Рис. 1.1. Искусственное дыхание методом «рот в рот».

При невозможности выполнения искусственного дыхания "рот в рот" вдувать воздух в легкие пострадавшего следует через нос "рот в нос". При этом рот пострадавшего должен быть плотно закрыт рукой, которой одновременно смещают челюсть кверху для предупреждения западания языка.

При всех способах искусственного дыхания необходимо оценить ее эффективность по подъему грудной клетки. Ни в коем случае нельзя начинать искусственное дыхание, не освободив дыхательные пути от инородных тел или пищевых масс.

1.4 Реанимация при остановке кровообращения

Прекращение деятельности сердца может произойти под влиянием самых различных причин: поражение электрическим током, отравлении, тепловом ударе и т.д.

В любом случае в распоряжении лица, оказывающего помощь, имеется лишь 3 - 6 минут для постановки диагноза и восстановления кровообращения мозга.

Различают два вида остановки работы сердца: асистологию - истинную остановку сердца и фибрилляцию желудочков - когда определенные волокна мышцы сердца сокращаются хаотически, некоординированно. Как в первом, так и во втором случае кровообращение прекращается.

Основные симптомы остановки сердца, которые позволяют быстро поставить диагноз: потеря сознания, отсутствие пульса (в том числе на сонных и бедренных артериях); остановка дыхания бледность или посинение кожи; расширение зрачков; судороги, которые могут появиться в момент потери сознания, - первый залетный симптом остановки сердца.

При проявлении этих симптомов необходимо немедленно приступить к непрямому массажу сердца к искусственному дыханию. Следует помнить, что непрямой массаж сердца всегда проводят одновременно с искусственным дыханием, в результате которого циркулирующая кровь снабжается кислородом. В противном случае реанимация бессмысленна.

1.5 Техника непрямого массажа сердца

Смысл непрямого массажа сердца состоит в ритмичном сжатии его между грудной клеткой и позвоночником. При этом кровь вытесняется из левого желудочка в аорту и поступает ко всем органам, а из правого желудочка - в легкие, где насыщается кислородом. После того как давление на грудную клетку прекращается, полости сердца вновь заполняются кровью.

При проведении непрямого массажа сердца пострадавшего укладывают спиной на ровную твердую поверхность. Оказывающий помощь становится сбоку, нащупывает нижний край грудины и на 2 - 3 пальца выше кладет на нее опорную часть ладони, сверху накладывает другую ладонь под прямым углом к первой, при этом пальцы не должны касаться грудной клетки (рис. 1.2). Затем энергичными ритмичными движениями надавливают на грудную клетку с такой силой, чтобы прогнуть ее в сторону позвоночника на 4 - 5 см. Частота нажатий 60 - 80 раз в минуту.

Рис. 1.2. Непрямой массаж сердца.

У детей непрямой массаж сердца следует проводить одной рукой, а иногда и пальцами в зависимости от возраста пострадавшего ребенка. При проведении этого массажа взрослым необходимо применять не только силу рук, но и продавливание всем корпусом. Такой массаж требует значительного физического напряжения и очень утомителен. Если реанимацию выполняет один человек, то через каждые 15 надавливаний на грудную клетку с интервалом I секунда он должен, прекратив непрямой массаж сердца, провести два сильных вдоха (с интервалом 5 секунд). При участии в реанимации двух человек (рис. 1.3) следует проводить один вдох пострадавшему на каждые 4-5 сдавливания грудной клетки.

Рис. 1.3. Одновременное выполнение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

Эффективность непрямого массажа сердца оценивают по появлению пульсации на сонных, бедерных и лучевых артериях; повышению артериального давления, сужению зрачков и появлению реакции на свет; исчезновению бледности, последующему восстановлению самостоятельного дыхания.

Следует помнить, что глубокое проведение непрямого массажа сердца может привести к тяжелым осложнениям - переломам ребер с повреждением легких и сердца. Особую осторожность следует проявлять при проведении массажа у детей и пожилых людей.

Транспортировка пострадавшего с остановкой дыхания и сердечных сокращений может быть произведена лишь после восстановления сердечной деятельности и дыхания или в специализированной машине скорой помощи.

Раздел 2. Первая помощь при кровотечениях

Общеизвестно, как опасны травмы, сопровождающиеся повреждением кровеносных сосудов. И от того, насколько умело, и быстро будет оказана первая помощь пострадавшему, зависит порой его жизнь.

Кровотечение бывает наружным и внутренним. В зависимости от вида пораженных сосудов оно может быть артериальным, венозным, капиллярным.

Артериальное кровотечение наиболее опасное. При этом ярко-красная (алая) кровь изливается пульсирующей струей в такт с сокращениями сердечной мышцы. Скорость кровотечения при ранении крупного артериального сосуда (сонной, плечевой, бедерной артерии, аорта) такова, что буквально в течение нескольких минут может произойти потеря крови, угрожающая жизни пострадавшего.

Если кровоточит небольшой сосуд, достаточно лишь наложить давящую повязку. Чтобы остановить кровотечение из крупной артерии, следует прибегнуть к наиболее надежному способу - наложить кровоостанавливающий жгут. При его отсутствии для этой цели можно использовать подручные средства - поясной ремень, резиновую трубку, прочную веревку, кусок плотной материи.

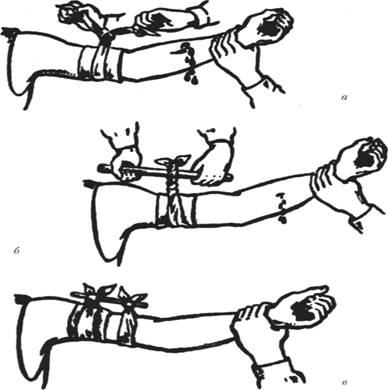

Жгут накладывают на плечо, предплечье, голень или бедро, обязательно выше места кровотечение. Чтобы он не ущемлял кожу, под него нужно подложить какую-либо материю или наложить жгут поверх одежды, расправив ее складки. Обычно делают 2-3 оборота жгута вокруг конечности и затем затягивают его до тех пор, пока кровотечение не остановится.

Если жгут наложен правильно, то пульсация сосуда ниже его не определяется. Однако нельзя чрезмерно сильно затягивать жгут, так как можно повредить мышцу, пережать нервы, а это грозит параличом конечности и даже ее омертвением.

Следует помнить, что жгут необходимо оставлять на срок не более полутора - двух часов в теплое время года, а и холодное - не более чем на час! При более длительном сроке есть опасность омертвения тканей. Поэтому для контроля времени необходимо подложить под жгут либо прикрепить к одежде рядом с ним записку, указав дату и точное время наложения жгута в 24-часовом исчислении (рис. 2.1).

Рис.2.1. Наложение жгута

Если необходимо оставить жгут дольше указанного срока, следует прижать сосуд пальцем выше места повреждения, снять жгут на 10-15 мин, затем вновь наложить чуть ниже или выше.

Для быстрой остановки кровотечения можно прижать артерии в обычных местах (рис. 2.2.), выше места повреждения.

Рис. 2.2. Места пережатия артерий.

Временно остановить кровотечение допустимо и путем фиксации конечностей в определенном положении, тем самым удается пережать артерию. Так, при повреждении подключичной артерии максимально отводят руки за спину и фиксируют их на уровне локтевых суставов. Максимально сгибая конечности, удается придать подколенную, бедренную, плечевую и локтевую артерии.

После остановки артериального кровотечение необходимо как можно быстрее доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

Венозное кровотечение значительно менее интенсивное, чем артериальное. Из поврежденных вен темная, вишневого цвета кровь вытекает равномерной непрерывной струей.

Остановка венозного кровотечения надежно осуществляется при помощи давящей повязки, для чего поверх раны, прикрытой бинтом или чистой тканью, накладывают несколько слоев марли или комок ваты и плотно забинтовывают.

Капиллярное кровотечение возникает из-за повреждения мелких кровеносных сосудов (капилляров) при обширных ссадинах, поверхностных ранах. Кровь вытекает медленно, по каплям, и, если свертываемость ее нормальная кровотечение прекращается самостоятельно. Капиллярное кровотечение легко остановить с помощью обычной стерильной повязки.

Внутреннее кровотечение очень опасно, так как кровь изливается в замкнутые полости (плевральную, брюшную, сердечную сорочку, полость черепа), и поставить точный диагноз под силу только врачу.

Заподозрить внутреннее кровотечение можно по внешнему виду пострадавшего: он бледнеет, на коже выступает липкий холодный пот, дыхание частое, поверхностное, пульс частый и слабого наполнения. При таких признаках надо немедленно вызывать "Скорую помощь", а до ее приезда уложить пострадавшего или придать ему полусидячее положение и к предполагаемой области кровотечения (живот, грудь, голова) приложить пузырь со льдом или бутылку с холодной водой. Ни в коем случае нельзя прикладывать грелку.

Раздел 3. Первая помощь при ранениях

Нарушение целости кожных покровов, слизистых оболочек, глубже лежащих тканей и поверхности внутренних органов в результате механического или иного воздействия называются открытыми повреждениями, или ранами.

Первая помощь при ранениях заключается в остановке кровотечения, которое в большинстве случаев - причина смертельного исхода.

Не менее важная задача первой помощи - защита раны от загрязнения и инфицирования. Правильная обработка раны препятствует развитию осложнений в ране и сокращает время ее заживления. Обработку раны следует проводить чистыми, лучше продезинфицированными руками. Накладывая повязку, не следует касаться руками тех слоев марли, которые будут непосредственно соприкасаться с раной. Прежде чем наложить повязку, необходимо промыть рану 3%-ным раствором перекиси водорода. Этот раствор, попадая на рану, выделяет атомарный кислород, губительный для всех микробов, если нет перекиси водорода, можно воспользоваться слабым раствором марганцовокислого калия. Затем нужно вокруг раны смазать йодом (зеленкой, спиртом), при этом, стараясь удалить с кожи грязь, обрывки одежды, землю. Это предупреждает инфицирование раны с окружающей кожи после наложения повязки. Раны нельзя промывать водой - это способствует инфицированию. Нельзя допускать попадания спиртовых растворов на раненую поверхность, потому что они вызывают гибель клеток, что способствует нагноению раны и резкому усилению болей, что также нежелательно. Не следует удалять инородные тела и грязь из глубоких слоев раны, так как это может вызвать осложнения.

Рану нельзя присыпать порошками, накладывать на нее мазь, нельзя непосредственно к раненой поверхности прикладывать вату - все это способствует развитию инфекции в ране.

Раздел 4. Первая помощь при ушибах, растяжениях и вывихах

Наиболее частое повреждение, мягких тканей и органов - ушиб, который чаще всего возникает вследствие удара тупым предметом. На мосте ушиба появляется припухлость, часто кровоподтек (синяк). При разрыве крупных сосудов под кожей могут образоваться скопления крови (гематомы). Ушибы приводят к нарушению функций поврежденного органа. Если ушибы мягких тканей тела вызывают лишь боль и умеренное ограничение движений конечностей, то ушибы внутренних органов (мозг, печень, легкие, почки) могут привести к тяжелым нарушениям во всем организме и даже - к смерти.

При ушибе, прежде всего, необходимо создать покой поврежденному органу, предать этой области тела возвышенное положение, затем необходимо положить холод (пузырь со льдом, полотенце, намоченное холодной водой). Охлаждение уменьшает боль, предупреждает развитие отека, уменьшает объём внутреннего кровоизлияния.

При растяжении связок, кроме перечисленных мер, необходима еще тугая фиксирующая повязка. Для уменьшения болей пострадавшему можно дать 0,25 - 0,5 таблетки анальгина и амидопирина. Ни в коем случае нельзя при ушибах и. растяжениях парить руки или ноги, тянуть или дергать. Это может углубить травму. Приняв первое срочные меры, необходимо обратиться к врачу для уточнения диагноза и назначения дальнейшего лечения.

Повреждение сустава, при котором происходит смещение соприкасающихся в его полости костей с выходом из них через разрыв капсулы из полости сустава в окружающие ткани, называется вывихом.

Первая помощь при вывихе заключается в проведении мероприятий, направленных на уменьшение болей: холод на область поврежденного сустава, применение обезболивающих средств (анальгина, амидопирина и др.), иммобилизация конечности в том положении, которое она приняла после травмы. Верхнюю конечность подвешивают на косынке, нижнюю иммобилизируют при помощи шин или других подручных средств. Затем пострадавшего необходимо доставить в лечебное учреждение. Запрещается пытаться самому вправлять вывих, это может привести к дополнительной травме и ухудшению состояния пострадавшего.

Раздел 5. Первая помощь при переломах

Переломом называется нарушение целости кости. Они бывают открытые и закрытые. При открытых переломах повреждаются кожные покровы или слизистые оболочки. Такие травмы, как правило, сопровождаются развитием гнойных процессов в мягких тканях, костях, общей гнойной инфекцией. При закрытых переломах целостность кожных покровов и слизистых оболочек не нарушается, и они служат барьером, препятствующим проникновению инфекции в область перелома.

Любой перелом опасен осложнениями. Костные обломки при смещении могут повредить крупные кровеносные сосуды, нервные стволы и спинной мозг, сердце, легкие, печень, головной мозг, другие жизненно важные органы и даже стать причиной смерти. Одно только повреждение мягких тканей нередко приводит к длительной нетрудоспособности больного.

Умение распознать характер перелома и правильно произвести иммобилизацию, то есть создать неподвижность в области повреждения, чрезвычайно необходимо, чтобы предотвратить осложнения во время транспортировки больного.

Как же распознать перелом? Обычно в области перелома пострадавший отмечает резкую боль, заметна деформация, вызванная смещением костных обломков, которая выражается в искривлении, утолщении, изменении подвижности и формы в зоне повреждения.

Если перелом открыт, то запрещается из раны удалять костные обломки или вправлять их. Сначала необходимо остановить кровотечение, смазать кожу вокруг раны настойкой йода и наложить стерильную повязку. Затем начинают делать иммобилизацию. Для этого используют стандартные шины или подручные предметы - лыжи, палки, дощечки, зонты, картон, прутья, пучки хвороста и т.д. При наложении шины нужно соблюдать следующие правила: она должна иммобилизировать два сопутствующих сустава; должна быть надежно закреплена и хорошо фиксирована область перелома; должна предварительно быть обложена тканью или ватой.

При переломе голени и бедра (рис. 5.1) шины накладывают на всю поврежденную ногу с наружной и внутренней стороны поверх ткани. Костные выступы лодыжки защищают прокладками из ваты. Можно также прибинтовать травмированную ногу к здоровой, которая и будет служить своеобразной шиной.

Рис. 5.1. Накладывание шины при переломе голени и бедра.

При переломе предплечья (рис. 5.5.2.) сгибают руку в локте под прямым углом и, обернув ее любой тканью, накладывают шины по тыльной и ладонной поверхности предплечья, захватив оба сустава. Фиксируют шины бинтом или шарфом. Опускать руку вниз не следует, так как от этого отек увеличивается и усиливается боль. Лучше всего подвесить руку на повязке через шею.

Перелом позвоночника (рис. 5.5.3.), особенно в шейном и грудном отделах, - очень опасная травма, она чревата развитием параличей. Обращаться с такими пострадавшими нужно особенно осторожно. Оказывать помощь необходимо вдвоем. Пострадавшего укладывают лицом вверх на ровную твердую поверхность (на широкую доску, снятую с петель дверь или деревянный щит) и привязывают, чтобы он не двигался.

При повреждении шейного отдела позвоночника (рис. 5.3.4.) пострадавшего укладывают на спину, на жесткую поверхность, а голову и шею фиксируют с боков двумя валиками из свернутой одежды, одеяла, подушек. При переломе костей черепа, что часто бывает при автокатастрофах, падении с высоты, пострадавшего укладывают на спину, голову фиксируют с двух сторон мягкими валиками из одежды.

Рис. 5.3. Фиксация пострадавшего при переломе позвоночника.

Рис. 5.2. Перелом предплечья.

Перелом костей таза нередко осложняется травмой органов малого таза и развитием шока.

Рис. 5.4 Фиксация пострадавшего при переломе шейного позвонка.

Пострадавшего необходимо бережно положить навзничь, на шит (или снятую дверь), под голову подложить мягкий валик. Ноги согнуть в коленях и развести немного в стороны (придать "положение лягушки"), под колени подложить валик из свернутой одежды.

Перелом челюсти - довольно распространенная травма. При этом речь и глотание затруднены, отмечается сильная боль, рот не закрывается. Чтобы создать неподвижность челюсти, на подбородок накладывают марлевую повязку, туры которой идут вокруг головы и под подбородок. При переломе верхней челюсти между низшими и верхними зубами прокладывают шину (дощечку), а затем повязкой через подбородок фиксируют челюсть.

Раздел 6. Первая помощь при отравлении угарным газом