Сосуды их типы. Строение кровеносных сосудов

Строение и свойства стенок сосудов зависят от функций, выполняемых сосудами в целостной сосудистой системе человека. В составе стенок сосудов выделяют внутреннюю (интима ), среднюю (медиа ) и наружную (адвентиция ) оболочки.

Все кровеносные сосуды и полости сердца изнутри выстланы слоем клеток эндотелия, составляющим часть интимы сосудов. Эндотелий в неповрежденных сосудах образует гладкую внутреннюю поверхность, что способствует снижению сопротивления кровотоку, предохраняет от повреждения и препятствует тромбообразованию. Эндотелиальные клетки участвуют в транспорте веществ через сосудистые стенки и реагируют на механические и другие воздействия синтезом и секрецией сосудоактивных и прочих сигнальных молекул.

В состав внутренней оболочки (интимы) сосудов входит также сеть эластических волокон, особенно сильно развитая в сосудах эластического типа — аорте и крупных артериальных сосудах.

В среднем слое циркулярно располагаются гладкомышечные волокна (клетки), способные сокращаться в ответ на различные воздействия. Таких волокон особенно много в сосудах мышечного типа — конечных мелких артериях и артериолах. При их сокращении происходит увеличение напряжения сосудистой стенки, уменьшение просвета сосудов и кровотока в более дистально расположенных сосудах вплоть до его остановки.

Наружный слой сосудистой стенки содержит коллагеновые волокна и жировые клетки. Коллагеновые волокна увеличивают устойчивость стенки артериальных сосудов к действию высокою давления крови и предохраняют их и венозные сосуды от чрезмерного растяжения и разрыва.

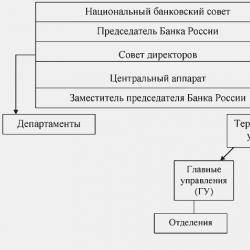

Рис. Строение стенок сосудов

Таблица. Структурно-функциональная организация стенки сосуда

|

Название |

Характеристика |

|

Эндотелий (интима) |

Внутренняя, гладкая поверхность сосудов, состоящая преимущественно из одного слоя плоских клеток, основной мембраны и внутренней эластической пластинки |

|

Состоит из нескольких взаимопроникающих мышечных слоев между внутренней и внешней эластичными пластинками |

|

|

Эластические волокна |

Расположены во внутренней, средней и наружной оболочках и образуют относительно густую сеть (особенно в интиме), легко могут быть растянуты в несколько раз и создают эластическое напряжение |

|

Коллагеновые волокна |

Расположены в средней и наружной оболочках, образуют сеть, оказывающую растяжению сосуда гораздо большее сопротивление, чем эластические волокна, но, имея складчатое строение, противодействуют кровотоку только в том случае, если сосуд растянут до определенной степени |

|

Гладко-мышечные клетки |

Образуют среднюю оболочку, соединены друг с другом и с эластическими и коллагеновымн волокнами, создают активное напряжение сосудистой стенки (сосудистый тонус) |

|

Адвентиция |

Является наружной оболочкой сосуда и состоит из рыхлой соединительной ткани (коллагеновых волокон), фибробластов. тучных клеток, нервных окончаний, а в крупных сосудах дополнительно включает мелкие кровеносные и лимфатические капилляры, в зависимости от типа сосудов имеет различную толщину, плотность и проницаемость |

Функциональная классификация и виды сосудов

Деятельность сердца и сосудов обеспечивает непрерывное движение крови в организме, перераспределение ее между органами в зависимости от их функционального состояния. В сосудах создается разность давления крови; давление в крупных артериях значительно превышает давление в мелких артериях. Разность давления и обусловливает движение крови: кровь течет из тех сосудов, где давление более высокое, в те сосуды, где давление низкое, от артерий к капиллярам, венам, от вен к сердцу.

В зависимости от выполняемой функции сосуды большого и малого подразделяются на несколько групп:

- амортизирующие (сосуды эластического типа);

- резистивные (сосуды сопротивления);

- сосуды-сфинктеры;

- обменные сосуды;

- емкостные сосуды;

- шунтирующие сосуды (артериовенозные анастомозы).

Амортизирующие сосуды (магистральные, сосуды компрессионной камеры) — аорта, легочная артерия и все отходящие от них крупные артерии, артериальные сосуды эластического типа. Эти сосуды принимают кровь, изгоняемую желудочками под относительно высоким давлением (около 120 мм рт. ст. для левого и до 30 мм рт. ст. для правого желудочков). Эластичность магистральных сосудов создастся хорошо выраженным в них слоем эластических волокон, располагающихся между слоями эндотелия и мышц. Амортизирующие сосуды растягиваются, принимая кровь, изгоняемую под давлением желудочками. Это смягчает гидродинамический удар выбрасываемой крови о стенки сосудов, а их эластические волокна запасают потенциальную энергию, которая расходуется на поддержание артериального давления и продвижение крови на периферию во время диастолы желудочков сердца. Амортизирующие сосуды оказывают небольшое сопротивление кровотоку.

Резистивные сосуды (сосуды сопротивления) — мелкие артерии, артериолы и метартериолы. Эти сосуды оказывают наибольшее сопротивление кровотоку, так как имеют малый диаметр и содержат в стенке толстый слой циркулярно расположенных гладкомышечных клеток. Гладкомышечные клетки, сокращающиеся под действием нейромедиаторов, гормонов и других сосудоактивных веществ, могут резко уменьшать просвет сосудов, увеличивать сопротивление току крови и снижать кровоток в органах или их отдельных участках. При расслаблении гладких миоцитов просвет сосудов и кровоток возрастают. Таким образом, резистивные сосуды выполняют функцию регуляции органного кровотока и влияют на величину артериального давления крови.

Обменные сосуды — капилляры, а также пре- и посткапиллярные сосуды, через которые совершается обмен водой, газами и органическими веществами между кровью и тканями. Стенка капилляров состоит из одного слоя эндотелиальных клеток и базальной мембраны. В стенке капилляров нет мышечных клеток, которые могли бы активно изменить их диаметр и сопротивление кровотоку. Поэтому число открытых капилляров, их просвет, скорость капиллярного кровотока и транскапиллярный обмен изменяются пассивно и зависят от состояния перицитов — гладкомышечных клеток, расположенных циркулярно вокруг прекапиллярных сосудов, и состояния артериол. При расширении артериол и расслаблении перицитов капиллярный кровоток возрастает, а при сужении артериол и сокращении перицитов замедляется. Замедление тока крови в капиллярах наблюдается также при сужении венул.

Емкостные сосуды представлены венами. Благодаря высокой растяжимости вены могут вмещать большие объемы крови и таким образом обеспечивают се своеобразное депонирование — замедление возврата к предсердиям. Особенно выраженными депонирующими свойствами обладают вены селезенки, печени, кожи и легких. Поперечный просвет вен в условиях низкого кровяного давления имеет овальную форму. Поэтому при увеличении притока крови вены, даже не растягиваясь, а лишь принимая более округлую форму, могут вмещать больше крови (депонировать ее). В стенках вен имеется выраженный мышечный слой, состоящий из циркулярно расположенных гладкомышечных клеток. При их сокращении диаметр вен уменьшается, количество депонированной крови снижается и увеличивается возврат крови к сердцу. Таким образом, вены участвуют в регуляции объема крови, возвращающегося к сердцу, влияя на его сокращения.

Шунтирующие сосуды — это анастомозы между артериальными и венозными сосудами. В стенке анастомозирующих сосудов имеется мышечный слой. При расслаблении гладких миоцитов этого слоя происходит открытие анастомозирующего сосуда и снижение в нем сопротивления кровотоку. Артериальная кровь по градиенту давления сбрасывается через анастомозирующий сосуд в вену, а кровоток через сосуды микроциркуляторного русла, включая капилляры, уменьшается (вплоть до прекращения). Это может сопровождаться снижением локального тока крови через орган или его часть и нарушением тканевого обмена. Особенно много шунтирующих сосудов в коже, где артериовенозные анастомозы включаются для снижения отдачи тепла, при угрозе снижения температуры тела.

Сосуды возврата крови в сердце представлены средними, крупными и полыми венами.

Таблица 1. Характеристика архитектоники и гемодинамики сосудистого русла

Кровеносные сосуды представляют собой эластичные упругие трубки, по которым движется кровь. Общая протяжённость всех сосудов человека имеет в длину более 100 тысяч километров, этого достаточно на 2,5 витка вокруг земного экватора. Во время сна и бодрствования, работы и отдыха - каждое мгновение жизни по сосудам силой ритмично сокращающегося сердца движется кровь.

Кровеносная система человека

Циркуляторная система тела человека разделяется на лимфатическую и кровеносную . Главная функция сосудистой (васкулярной) системы - доставка крови ко всем частям организма. Постоянное кровообращение необходимо для газообмена в лёгких, защиты от вредоносных бактерий и вирусов, а также метаболизма. Благодаря кровообращению осуществляются теплообменные процессы, а также гуморальная регуляция внутренних органов. Крупные и мелкие сосуды соединяют все части организма в единый слаженный механизм.

Сосуды присутствуют во всех тканях человеческого организма за одним исключением. Их не бывает в прозрачной ткани радужной оболочки глаза.

Сосуды для транспортировки крови

Циркуляция крови осуществляется по системе сосудов, которые подразделяются на 2 типа: артерии и вены человека. Схему расположения которых можно представить в виде двух взаимосвязанных кругов.

Артерии - это довольно толстые сосуды, имеющие трёхслойное строение. Сверху покрыты фиброзной оболочкой, посередине слой мышечной ткани, а изнутри выстланы чешуйками эпителия. По ним насыщенная кислородом кровь под большим давлением распределяется по всему телу. Главная и толстая артерия в теле называется аорта. По мере отдаления от сердца артерии становятся более тонкими и переходят в артериолы, которые в зависимости от необходимости могут сокращаться или находиться в расслабленном состоянии. Артериальная кровь ярко-красного цвета.

Вены по своему строению сходны с артериями, они тоже имеют трёхслойное строение, но у этих сосудов более тонкие стенки и больший внутренний просвет. По ним кровь возвращается обратно в сердце, для чего венозные сосуды снабжены системой клапанов, пропускающих только в одном направлении. Давление в венах всегда ниже, чем в артериях, и жидкость имеет тёмный оттенок - в этом их особенность.

Капилляры представляют собой разветвлённую сеть мелких сосудов, охватывающую все уголки организма. Строение капилляров очень тонкое, они проницаемы, благодаря чему между кровью и клетками происходит обмен веществ.

Устройство и принцип работы

Жизнедеятельность организма обеспечивает постоянная слаженная работа всех элементов кровеносной системы человека. Строение и функции сердца, кровяных телец, вен и артерий, а также капилляров человека обеспечивают его здоровье и нормальное функционирование всего организма.

Кровь относится к жидкой соединительной ткани. Она состоит из плазмы, в которой перемещаются три вида клеток, а также питательные и минеральные вещества.

Кровь при помощи сердца движется по двум взаимосвязанным кругам кровообращения:

- большому (телесному), который несёт по всему телу кровь, обогащённую кислородом;

- малому (лёгочному), он проходит через лёгкие, которые обогащают кровь кислородом.

Сердце - главный двигатель кровеносной системы, который работает всю человеческую жизнь. За год этот орган совершает около 36,5 миллиона сокращений и пропускает через себя больше 2 миллионов литров.

Сердце представляет собой мышечный орган, состоящий из четырёх камер:

- правое предсердие и желудочек;

- левое предсердие и желудочек.

Правая сторона сердца получает кровь с меньшим содержанием кислорода, которая идёт по венам, выталкивается правым желудочком в лёгочную артерию и направляется в лёгкие для насыщения их кислородом. Из системы капилляров лёгких она попадает в левое предсердие и выталкивается левым желудочком в аорту и дальше по всему телу.

Правая сторона сердца получает кровь с меньшим содержанием кислорода, которая идёт по венам, выталкивается правым желудочком в лёгочную артерию и направляется в лёгкие для насыщения их кислородом. Из системы капилляров лёгких она попадает в левое предсердие и выталкивается левым желудочком в аорту и дальше по всему телу.

Артериальная кровь заполняет собой систему мелких капилляров, где отдаёт клеткам кислород, питательные вещества и насыщается углекислым газом, после чего становится венозной и отправляется в правое предсердие, откуда вновь направляется в лёгкие. Таким образом, анатомия сети кровеносных сосудов представляет собой замкнутую систему.

Атеросклероз - опасная патология

Существует очень много заболеваний и патологических изменений в строении кровеносной системы человека, например, сужение просвета сосудов

. Вследствие нарушений белково-жирового обмена нередко развивается такое серьёзное заболевание, как атеросклероз - сужение в виде бляшек, вызванное отложением холестерина на стенках артериальных сосудов.

Существует очень много заболеваний и патологических изменений в строении кровеносной системы человека, например, сужение просвета сосудов

. Вследствие нарушений белково-жирового обмена нередко развивается такое серьёзное заболевание, как атеросклероз - сужение в виде бляшек, вызванное отложением холестерина на стенках артериальных сосудов.

Прогрессирующий атеросклероз способен значительно уменьшить внутренний диаметр артерий вплоть до полной закупорки и может привести к ишемической болезни сердца. В тяжёлых случаях неизбежно хирургическое вмешательство - закупоренные сосуды приходится шунтировать. С годами риск заболеть значительно растёт.

Кровеносные сосуды по функции и строению разделяются на проводящие и питающие. Проводящие - артерии - arteria - проводят кровь от сердца, вены - vena (phlebos) - к сердцу и питающие, трофические, - капилляры - микроскопические сосуды, расположены в тканях органа. Основная функция сосудистого русла двоякая: проведение крови (по артериям и венам), а также (Обеспечение обмена веществ между кровью и тканями (звенья микроциркуляторного русла) и перереспределение крови. Строение стенки сосудов крайне разнообразно и обусловлено их функциональным назначением. Артерии (аег - воздух, tereo - содержу) - сосуды, по которым кровь выносится из сердца. На трупе они пусты, отчего Гиппократ считал их воздухоносными трубками. Эти сосуды не только транспортируют кровь, но и помогают сердцу в ее продвижении к органам.

Артерии в зависимости от калибра подразделяются на крупные, средние и мелкие. Стенки артерий (рис. 293) состоят из трех оболочек. Внутренняя оболочка - tunica intima образована эндотелием, базальной мембраной и подэндотелиальным слоем. Эта оболочка" является общей для всех сосудов и сердца. Она отделяется от средней оболочки внутренней эластической мембраной. Средняя оболочка - tunica media образована мышечными клетками, ориентированными в разных направлениях, а также эластическими и коллагеновыми волокнами. От наружной оболочки ее отделяют наружная эластическая мембрана. Наружная оболочка - адвентиция - tunica adventitia образована рыхлой соединительной тканью. Она фиксирует артерию в определенном положении и ограничивает ее растяжение. Содержит сосуды, питающие стенку артерии, - сосуды сосудов - vasa vasorum и нервы - nervi vasorum.

Рис. 293. Строение стенки сосуда (по Н. Gray, 1967)

Чувствительная иннервация сосудов - ангиоиннервация осуществляется чувствительными нервными волокнами, являющимися отростками клеток спинальных или черепно-мозговых узлов. Это - волокна, покрытые миелиновой оболочкой. Двигательная - эффекторная иннервация обеспечивается от центров симпатической нервной системы, "расположенных в боковых рогах грудопоясничного отдела спинного мозга. Путь симпатической иннервации складывается из двух нейронов, лежащих в спинном мозге и симпатических ганглиях. Их эфферентные волокна оканчиваются на гладкой мускулатуре сосудов, через них регулируется движение сосудистой стенки - сосудистый тонус.

В некоторых сосудах имеются специальные рефлексогенные зоны, например у начала внутренней сонной артерии, в дуге аорты и др. Из них импульсы передаются рефлекторным путем на сердце и периферические сосуды через центральную нервную систему. Мнение о том, что чувствительная иннервация сконцентрирована только в рейлексогенных зонах возникновения рефлексов на кровообращение, в настоящее время признается ошибочным, так как чувствительные нервные аппараты распространены по всей сосудистой системе в виде различных ангиорецепторов, пластинчатых телец, кустиков или древовидных разветвлений нервных волокон.

Строение артерий изменяется в зависимости от их топографии. Ближайшие к сердцу артерии (аорта и ее крупные ветви) выполняют главным образом функцию проведения крови. В них на первый план выступает противодействие растяжению массой крови, которая выбрасывается под большим давлением сердечным толчком, поэтому в стенке этих сосудов относительно больше развиты структуры механического характера, т. е. эластические волокна и мембраны. Эластические элементы артериальной стенки образуют единый эластический каркас, работающий как пружина и обусловливающий эластичность артерий. Такие артерии называются артериями эластического типа. Они могут выдерживать высокое давление (до 200 мм Hg). В средних и мелких артериях, в которых инерция сердечного толчка ослабевает и требуется сокращение сосудистой стенки для дальнейшего продвижения крови, преобладают сократительные элементы. Оно обеспечивается сравнительно мощным развитием в сосудистой стенке гладкой мышечной ткани. Такие артерии Называются артериями мышечного типа. Артерии переходного типа характеризуются тем, что по мере удаления от сердца в них уменьшается количество эластических элементов и увеличивается количество мышечных. На этом основании различают эластическо-мышечный и мышечно-эластический типы артерий.

Диаметр артерий и толщина стенок зависят от функций органа. Так, у наиболее подвижных млекопитающих толщина стенки плечевой артерии равна V3-V4 диаметра ее просвета, у птиц даже целому диаметру, в то время как у менее подвижных она составляет лишь диаметра просвета сосуда (П. М. Мажуга, 1964). Практическое знание артериальных сосудов как своеобразного периферического «сердца» фомадно, нарушение его функций влечет за собой расстройство деятельности всей сосудистой системы. При нарушении структуры стенки (склерозе сосудов) исключаются возможности их полноценного сокращения и растяжения, что создает непосильные условия для работы сердца и приводит к его заболеванию. Так, стенозирование артерий сопровождается перемещением миоцитов из средней (мышечной) оболочки во внутреннюю (интиму), что приводит к утолщению интимы и сужению просвета сосуда (М. Д. Рихтер, 1990).

Стенки кровеносных сосудов обеспечивают: 1) скорость кровотока; 2) высоту кровяного давления; 3) емкость сосудистого русла. Все это обусловлено движением сосудистой стенки. Если она изменена патологически, то происходит, как правило, нарушение обменных процессов. Стенка сосуда очень чувствительна к гравитационным перегрузкам, изменениям атмосферного давления. Она - барометр организма.

Войдя в орган, артерии многократно ветвятся в артериолы; прекапилляры, переходящие в капилляры и далее в посткапилляры и венулы (рис. 294). Венулы, являющиеся последним звеном микроворкуляторного русла, сливаясь между собой и укрупняясь, образуют вены, выносящие кровь из органа.

Рис. 294. Схема строения и кровоснабжения дольки застенной слюнной железы (по Н. В. Зеленевскому)

Капилляры - vasa cnpillaria - мельчайшие сосуды, расположенные между артериолами и венулами и являющиеся путями трансорганной циркуляции крови. Они выполняют трофическую, обменную функции. Стенка капилляров состоит из одного слоя эндотелиальных клеток, периваскулярной оболочки с перицитами и нервными волокнами. Строение стенки тесно связано с обслуживанием обмена веществ в органе. Диаметр капилляров не-значительный и может колебаться в пределах от 4 до 50 мкм. Они отличаются прямолинейностью хода. Их число в каждом органе зависит от его функциональной нагрузки и интенсивности обмена веществ в нем. Например, у лошади на 1 мм2 насчитывается до 1350 капилляров, у собаки - до 2650. Особенно много капилляров в железах, сером веществе мозга, в легких, меньше всего в сухожилиях и связках. В филогенезе капилляры возникли в результате замены внесосудистой циркуляции внутрисосудистой.

В состоянии покоя органов функционируют далеко не все капилляры, только 10% от общего числа. Часть капилляров находится в резерве и включается в кровоток в случае функциональной необходимости. Капилляры распространены повсюду, где есть соединительная ткань. Они отсутствуют в эпителиальной ткани и в роговых ее производных, дентине и эмали зубов, роговице и хрусталике глаза, в суставном хряще. Широко анастомозируя между собой, капилляры образуют сети, переходящие в посткапилляр. Посткапилляр продолжается в венулу, сопровождающую артериолу. Венулы образуют тонкие начальные отрезки венозного русла, составляющие корни вен и переходящие в вены.

Вены - сосуды, по которым кровь течет к сердцу, стенки их устроены по тому же плану, что и стенки артерий, но они тоньше, в них меньше эластической и мышечной ткани, благодаря чему пустые вены спадаются, просвет же артерии на поперечном разрезе зияет.

Кровообращение начинается в тканях, где совершается обмен веществ через стенки капилляров (кровеносных и лимфатических). Микроциркуляция - движение крови и лимфы по микроскопическим сосудам, расположенным в органах. Эта часть сосудистого русла располагается между артериями и венами. Через микроциркуляторное русло происходит фильтрация плазмы в ткани организма Оно подразделяется на звенья: притока и распределения (артериола и прекапилляр), обмена (капилляр), дренажно-депонирующее звено (посткапилляр и венула). В стенке артериолы различают ицтиму, медию и наружную соединительнотканную оболочку. Основным критерием, определяющим прекапилляр, является отсутствие в стенке эластических элементов. Им принадлежит важная роль в сопротивлении кровотоку. В месте ответвления артериол капилляр окружен гладкомышечными клетками, формирующими сфинктер. Посткапилляры построены аналогично прекапиллярам. Вместе с венулами они первыми включаются в дренаж тканей, удаляют ядовитые вещества, продукты метаболизма, регулируют равновесие между объемами артериальной и венозной крови. Посткапилляры, сливаясь, образуют собирательные венулы, в стенках которых уже появляются мышечные клетки (миоциты). Посткапиллярами и венулами заканчивается микроциркуляторное русло. Венулы переходят в вены.

Кроме названных сосудов, анатомами нашей страны Доказана принадлежность к микроциркуляторному руслу артериовенулярных анастомозов, представляющих пути укороченного тока крови из артериального в везнозное русло, минуя капилляр. Благодаря их наличию терминальный кровоток делится на два пути движения крови: транскапиллярный (через капилляры); юкстакапиллярный (через артериовенулярные анастомозы). Благодаря последнему происходят разгрузка капиллярного русла и ускорение транспорта крови в органе.

Микроциркуляторное русло представляет не механическую сумму различных сосудов, а сложный анатомо-физиологический комплекс, обеспечивающий основной процесс организма - обмен веществ! Строение микроциркуляторного русла различно в разных органах и зависит от их морфофункционального состояния. Так, в печени встречаются широкие капилляры - синусоиды, в которые поступает артериальная и венозная кровь, в почках - артериальные капиллярные клубочки, особые синусоиды - в костном мозгу.

Закономерности распределения сосудов в организме. Распределение сосудов в организме животных подчинено определенным закономерностям. Они были изложены основоположником функциональной анатомии П. Ф. Лесгафтом (1837-1909) в его книге «Основы теоретической анатомии».

1. Общий план расположения главных сосудистых стволов соответствует строению основных опорных скелетных частей организма: а) одноосевому расположению основного стержня тела (головы и туловища); б) двусторонней симметрии; в) сегментации. Продольными сосудами являются аорта и ее продолжение - срединная крестцовая и хвостовая артерии. Сегментарные сосуды присутствуют там, где выражена метамерия (скелет и мускулатура туловища): межреберные, поясничные, крестцовые артерии и вены. Наличие одноименных правых и левых артерий в области стенок туловища и конечностей является отражением двусторонней симметрии тела.

2 Сосуды идут, как правило, совместно с нервными стволами, образуя сосудисто-нервные пучки, заключенные в фасциальные влагалища.

3. Топография сосудов строго закономерна. Они проходят в области туловища, головы и конечностей магистралями, т. е. кратчайшим путем. В этой связи на туловище крупные сосуды следуют вентрально от позвоночного столба, на конечностях - на их медиальной поверхности, внутри угла сустава, как сторонах, наиболее защищенных и менее травмируемых. Название магистрали соответствует тому участку тела и конечности, по которому они следуют. Например, в области плеча проходят плечевая артерия и вена, в области бедра - соответственно бедренная артерия и вена и т. д.

4. Порядок отхождения сосудов к органам, их количество, диаметр тесно связаны с функциональной активностью органов и эмбриональной закладкой. Так, первыми от аорты отходят правая и левая венечные артерии, кровоснабжающие сердце, затем плечеголовной ствол, посылающий кройь к голове, холке, шее, грудным конечностям, последними сосудами, отходящими от аорты, являются парные подвздошные артерии, кровоснабжающие тазовые конечности и органы тазовой полости. К внутренним органам сосуды подходят со стороны, обращенной к источнику кровоснабжения, а в орган входят через его ворота.

5. Различают четыре типа ветвления артерий: рассыпной, магистральный, дихокомический и концевой, которые обусловлены развитием и функцией кровоснабжаемых органов. Рассыпной тип характеризуется делением нисходящего сосуда на несколько мелких ветвлений разного калибра (наподобие кроны дерева) - это сосуды внутренних органов. При магистральном типе имеется основная магистральная артерия и последовательно отходящие от нее ветви (париетальные и висцеральные сосуды аорты). При дихотомическом ветвлении один артериальный ствол делится вилкообразно на два одинаковых стволика, чем достигается равномерное кровоснабжение участка тела (деление легочного ствола). Концевой тип ветвления отличается отсутствием анастомозов между ветвями соседних артерий (в мозге, сердце, легких, печени), такие сосуды часто закупориваются тромбами (например при инсульте).

6. Помимо магистралей в организме есть сосуды, сопровождающие магистрали и обеспечивающие окольный ток крови в обход основного пути (боковые коллатеральные сосуды). При выключении основной магистрали благодаря наличию анастомозов за счет коллатерали может быть компенсировано кровоснабжение органа или участка тела. Большое количество коллатералей в области конечностей. Они представляют практический интерес при оперативных вмешательствах. К числу коллатералей относятся и обходные сети. Они находятся в области суставов и лежат на их разгибательной стороне. Значение обходных сетей заключается в том, что при сгибании суставов происходит сильное растяжение сосудов, что затрудняет ток крови в них. В качестве противодействующего механизма в таких участках и формируются сосудистые сети, получающие кровь из разных источников, в результате чего при любом положении сустава создаются благоприятные условия для тока крови, если не из одного, то из другого сосуда.

7. Боковые ветви магистралей образуют друг с другом соединения - анастомозы, которые являются важным компенсаторным приспособлением для выравнивания кровяного давления, регуляции и перераспределения тока крови и обеспечения кровоснабжения организма. Они присутствуют во всех участках и органах, отличающихся значительной подвижностью. Анастомозы бывают между крупными, средними и мелкими сосудами. Различают межсистемные артериальные анастомозы - соединения между ветвями разных артерий и внутрисистемные анастомозы - между ветвями одной артерии. В состав анастомозов входят также артериальные дуги, которые образуются между артериальными стволами, идущими к одному и тому же органу (например, концевая дуга, образованная у лошади внутри копытной кости между пальцевыми артериями, артериальные дуги между сосудами кишечника и др.), а также артериальные сети - сплетения концевых ветвей сосудов (дорсальная сеть запястья).

Имеют место также артериовенозные анастомозы (между артериями и венами), а также артериовенулярные (шунты). Они выступают в роли укороченного тока крови от артерий или артериол до вен или венул, минуя микроциркуляторное или капиллярное русло, т. е. участвуют в перераспределении, крови как в норме, так и при перегрузках организма.

8. Функциональная обусловленность архитектуры сосудистого русла, строение его стенок находятся в прямой зависимости от особенностей гемодинамики и связаны с экологической характеристикой животных.

Вопросы для самопроверки

1. Каковы значение и функции сердечно-сосудистой системы?

2. Каков анатомический состав сердечно-сосудистой системы?

3. Каковы закономерности распределения сосудов в организме?

4. Как называются сосуды, несущие кровь к сердцу и от сердца, и каковы отличительные особенности их строения?

5. Какие сосуды осуществляют обменную (трофическую) функцию и в чем особенности их строения в связи с этим? Что они формируют в органе?

6. Что такое анастомозы и коллатералли (особенности их строения, топографии и значение)?

7. Назовите круги кровообращения.

8. Как осуществляется иннервация стенки сосуда?

9. Назовите основные типы развития сосудистой системы в фило- и онтогенезе.

10. Каковы особенности кровообращения у плода?

Эндотелиоциты, выстилающие стенки артерии изнутри, представляют собой удлиненные плоские клетки полигональной или округлой формы. Тонкая цитоплазма этих клеток распластана, а часть клетки, содержащая ядро, утолщена и выступает в просвет сосуда. Базальная поверхность эндотелиальных клеток образует множество разветвленных отростков, прони- кающих в субэндотелиальный слой. Цитоплазма богата микропиноцитозными пузырьками и бедна органеллами. В эндотелиоцитах имеются

Рис. 127. Схема строения стенки артерии (А) и вены (Б) мышечного типа

среднего калибра:

I - внутренняя оболочка: 1 - эндотелий; 2 - базальная мембрана; 3 - подэндотелиальный слой; 4 - внутренняя эластическая мембрана; II - средняя оболочка: 5 - миоциты; 6 - эластические волокна; 7 - коллагеновые волокна; III - наружная оболочка: 8 - наружная эластическая мембрана; 9 - волокнистая (рыхлая) соединительная ткань; 10 - кровеносные сосуды (по В.Г. Елисееву и др.)

специальные мембранные органеллы размерами 0,1-0,5 мкм, содержащие от 3 до 20 полых трубочек диаметром около 20 нм.

Эндотелиоциты соединены между собой комплексами межклеточных контактов, вблизи просвета преобладают нексусы. Тонкая базальная мембрана отделяет эндотелий от субэндотелиального слоя, состоящего из сети тонких эластических и коллагеновых микрофибрилл, фибробластоподобных клеток, которые вырабатывают межклеточное вещество. Кроме того, в интиме встречаются и макрофаги. Кнаружи расположена внутренняя эластическая мембрана (пластинка), состоящая из эластических волокон.

В зависимости от особенностей строения ее стенок выделяют артерии эластического типа (аорта, легочный и плечеголовной стволы), мышечного типа (большинство мелких и среднего диаметра артерий), а также смешанного, или мышечно-эластического типа (плечеголовной ствол, подключичные, общие сонные и общие подвздошные артерии).

Артерии эластического типа крупные, имеют широкий просвет. В их стенках, в средней оболочке, эластические волокна преобладают над гладкомышечными клетками. Средняя оболочка образована концентрическими слоями эластических волокон, между которыми залегают относительно короткие веретенообразные гладкомышечные клетки - миоциты. Очень тонкая наружная оболочка состоит из рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани, содержащей множество расположенных продольно или спирально тонких пучков эластических и коллагеновых фибрилл. В наружной оболочке проходят кровеносные и лимфатические сосуды и нервы.

С точки зрения функциональной организации сосудистой системы артерии эластического типа относятся к амортизирующим сосудам. Поступившая из желудочков сердца под давлением кровь сначала немного растягивает эти сосуды (аорту, легочный ствол). После этого благодаря большому количеству эластических элементов стенки аорты, легочного ствола воз- вращаются в исходное положение. Эластичность стенок сосудов этого типа способствует плавному, а не толчкообразному течению крови под высоким давлением (до 130 мм рт.ст.) с большой скоростью (20 см/с).

Артерии смешанного (мышечно-эластического) типа имеют в стенках примерно равное количество как эластических, так и мышечных элементов. На границе между внутренней и средней оболочками у них четко видна внутренняя эластическая мембрана. В средней оболочке гладкие мышечные клетки и эластические волокна распределены равномерно, их ориентация спиральная, эластические мембраны окончатые. В средней оболочке

обнаруживаются коллагеновые волокна и фибробласты. Граница между средней и наружной оболочками выражена нечетко. Наружная оболочка состоит из переплетающихся пучков коллагеновых и эластических волокон, между которыми встречаются клетки соединительной ткани.

Артерии смешанного типа, занимающие среднее положение между артериями эластического и мышечного типов, могут изменять ширину просвета и в то же время способны противостоять высокому давлению крови благодаря эластическим структурам в стенках.

Артерии мышечного типа преобладают в организме человека, их диаметр колеблется от 0,3 до 5 мм. Строение стенок мышечных артерий существенно отличается от артерий эластического и смешанного типов. У мелких артерий (диаметром до 1 мм) интима представлена слоем эндотелиальных клеток, лежащих на тонкой базальной мембране, за кото- рой следует внутренняя эластическая мембрана. У более крупных артерий мышечного типа (коронарных, селезеночной, почечных и др.) между внутренней эластической мембраной и эндотелием расположены слой коллагеновых и ретикулярных фибрилл и фибробласты. Они синтезируют и выделяют эластин и другие компоненты межклеточного вещества. У всех артерий мышечного типа, кроме пупочной, имеется фенестрированная внутренняя эластическая мембрана, которая в световом микроскопе выглядит как волнистая ярко-розовая полоска.

Наиболее толстая средняя оболочка образована 10-40 слоями спирально ориентированных гладких миоцитов, соединенных друг с другом с помощью интердигитаций. У мелких артерий не более 3-5 слоев гладких миоцитов. Миоциты погружены в вырабатываемое ими основное вещество, в котором преобладает эластин. У артерий мышечного типа имеется фенестрированная наружная эластическая мембрана. У мелких артерий наружная эластическая мембрана отсутствует. У мелких артерий мышечного типа имеется тонкий слой переплетающихся эластических волокон, которые обеспечивают постоянное зияние артерий. Тонкая наружная оболочка состоит из рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани. В ней проходят кровеносные и лимфатические сосуды, а также нервы.

Артерии мышечного типа регулируют региональное кровоснабжение (приток крови в сосуды микроциркуляторного русла), поддерживают артериальное давление.

По мере уменьшения диаметра артерии все их оболочки истончаются, уменьшается толщина подэндотелиального слоя и внутренней эластической мембраны. Постепенно убывает количество гладких миоцитов и эластических волокон в средней оболочке, исчезает наружная

эластическая мембрана. В наружной оболочке уменьшается количество эластических волокон.

Наиболее тонкие артерии мышечного типа - артериолы имеют диаметр менее 300 мкм. Между артериями и артериолами нет четкой границы. Стенки артериол состоят из эндотелия, лежащего на тонкой базальной мембране, за которой у крупных артериол следует тонкая внутренняя эластическая мембрана. У артериол, просвет которых более 50 мкм, внутренняя эластическая мембрана отделяет эндотелий от гладких миоцитов. У более мелких артериол такая мембрана отсутствует. Удлиненные эндотелиоциты ориентированы в продольном направлении и соединяются между собой комплексами межклеточных контактов (десмосомы и нексусы). О высокой функциональной активности эндотелиальных клеток свидетельствует огромное количество микропиноцитозных пузырьков.

Отростки, отходящие от основания эндотелиоцитов, прободают базальную и внутреннюю эластическую мембраны артериолы и образуют межклеточные соединения (нексусы) с гладкими миоцитами (миоэндотелиальные контакты). Один-два слоя гладких миоцитов в их средней оболочке расположены спирально по длинной оси артериолы.

Заостренные концы гладких миоцитов переходят в длинные ветвящиеся отростки. Каждый миоцит со всех сторон покрыт базальной пластинкой, кроме зон миоэндотелиальных контактов и соприкасающихся между собой цитолемм соседних миоцитов. Наружная оболочка артериол образована тонким слоем рыхлой соединительной ткани.

Дистальная часть сердечно-сосудистой системы - микроциркуляторное русло (рис. 128) включает артериолы, венулы, артериоло-венулярные анастомозы и кровеносные капилляры, где обеспечивается взаимодействие крови и тканей. Микроциркуляторное русло начинается самым мелким артериальным сосудом - прекапиллярной артериолой и заканчивается посткапиллярной венулой. Артериола (arteriola) диаметром 30-50 мкм имеют в стенках один слой миоцитов. От артериол отходят прекапилляры, устья которых окружены гладкомышечными прекапиллярными сфинктерами, регулирующими кровоток в истинных капиллярах. Прекапиллярные сфинктеры обычно образованы плотно прилегающими друг к другу несколькими миоцитами, окружающими устье капилляра в зоне его отхождения от артериолы. Прекапиллярные артериолы, сохра- няющие в стенках единичные гладкомышечные клетки, называют артериальными кровеносными капиллярами, или прекапиллярами. Следующие за ними «истинные» кровеносные капилляры мышечных клеток в стенках не имеют. Диаметр просвета кровеносных капилляров колеблется

от 3 до 11 мкм. Более узкие кровеносные капилляры диаметром 3-7 мкм имеются в мышцах, более широкие (до 11 мкм) в коже, слизистой оболочке внутренних органов.

В некоторых органах (печень, железы внутренней секреции, органы кроветворения и иммунной системы) широкие капилляры диаметром до 25-30 мкм получили название синусоидов.

За истинными кровеносными капиллярами следуют так называемые посткапиллярные венулы (посткапилляры), которые имеют диаметр от 8 до 30 мкм и длину 50-500 мкм. Венулы, в свою очередь, впадают в более крупные (диаметром 30-50 мкм) собирательные венулы (venulae), яв- ляющиеся начальным звеном венозной системы.

Стенки кровеносных капилляров (гемокапилляров) образованы одним слоем уплощенных эндотелиальных клеток - эндотелиоцитов, сплошной или прерывистой базальной мембраной и редкими перикапилляр- ными клетками - перицитами (клетки Руже) (рис. 129). Эндотелиальный слой капилляров имеет толщину от 0,2 до 2 мкм. Края смежных эндотелиоцитов образуют интердигитации, клетки соединены между собой нексусами и десмосомами. Между эндотелиоцитами имеются щели шириной от 3 до 15 нм, благодаря которым различные вещества проникают через стенки кровеносных капилляров. Эндотелиоциты лежат

Рис. 128. Схема строения микроциркуляторного русла: 1 - капиллярная сеть (капилляры); 2 - посткапилляр (посткапиллярная венула); 3 - артериоловенулярный анастомоз; 4 - венула; 5 - артериола; 6 - прекапилляр (прекапиллярная артериола). Красными стрелками показано поступление в ткани питательных веществ, синими - выведение из тканей продуктов

Рис. 129. Строение кровеносных капилляров трех типов:

1 - гемокапилляр с непрерывной эндотелиальной клеткой и базальной мембраной; II - гемокапилляр с фенестрированным эндотелием и непрерывной базальной мембраной; III - синусоидный гемокапилляр с щелевидными отверстиями в эндотелии и прерывистой базальной мембраной; 1 - эндотелиоцит;

2 - базальная мембрана; 3 - перицит; 4 - контакт перицита с эндотелиоцитом; 5 - окончание нервного волокна; 6 - адвентициальная клетка; 7 - фенестры;

8 - щели (поры) (по В.Г. Елисееву и др.)

на тонкой базальной мембране (базальном слое). Базальный слой состоит из переплетающихся фибрилл и аморфного вещества, в котором расположены перициты (клетки Руже).

Перициты представляют собой удлиненные многоотростчатые клет- ки, расположенные вдоль длинной оси капилляра. Перицит имеет крупное ядро и хорошо развитые органеллы: зернистую эндоплазматическую сеть, комплекс Гольджи, митохондрии, лизосомы, цитоплазматические филаменты, а также плотные тельца, прикрепленные к цитоплазматической поверхности цитолеммы. Отростки перицитов прободают базальный слой и подходят к эндотелиоцитам. В результате каждый эндотелиоцит контактирует с отростками перицитов. В свою очередь, к каждому перициту подходит окончание аксона симпатического нейрона, которое инвагинируется в его цитолемму, образуя синапсоподобную структуру для передачи нервных импульсов. Перицит передает эндотелиоциту импульс, благодаря которому эндотелиальные клетки или набухают, или теряют жидкость. Это приводит к периодическим изменениям ширины просвета капилляра.

Кровеносные капилляры в органах и тканях, соединяясь друг с другом, формируют сети. В почках капилляры образуют клубочки, в синовиальных ворсинках суставов, сосочках кожи - капиллярные петли.

В пределах микроциркуляторного русла встречаются сосуды прямого перехода крови из артериолы в венулу - артериоло-венулярные анастомозы (anastomosis arteriolovenularis). В стенках артериоло-венулярных анастомозов имеется хорошо выраженный слой гладкомышечных клеток, регулирующий ток крови непосредственно из артериолы в венулу, минуя капилляры.

Кровеносные капилляры являются обменными сосудами, в которых осуществляются диффузия и фильтрация. Общая площадь поперечного сечения капилляров большого круга кровообращения достигает 11 000 см2. Общее число капилляров в организме человека около 40 млрд. Плотность расположения капилляров зависит от функции и строения ткани или органа. Так, например, в скелетных мышцах плотность капилляров составляет от 300 до 1000 в 1 мм3 мышечной ткани. В головном мозге, печени, почках, миокарде плотность капилляров достигает 2500-3000, а в жировой, костной, волокнистой соединительной тканях она минимальна - 150 в 1 мм3. Из просвета капилляров различные питательные вещества, кислород транспортируются в перикапиллярное пространство, толщина которого различная. Так, широкие перикапиллярные пространства наблюдаются в соединительной ткани. Это пространство значительно

уже в легких и печени и наиболее узкое в нервной и мышечной тканях. В перикапиллярном пространстве расположена рыхлая сеть тонких коллагеновых и ретикулярных фибрилл, среди которых находятся единичные фибробласты.

Транспорт веществ через стенки гемокапилляров осуществляется не- сколькими путями. Наиболее интенсивно происходит диффузия. С помощью микропиноцитозных пузырьков через капиллярные стенки в обоих направлениях переносятся метаболиты, крупные молекулы белков. Через фенестры и межклеточные щели диаметром 2-5 нм, расположенные между нексусами, переносятся низкомолекулярные соединения и вода. Широкие щели синусоидных капилляров способны пропускать не только жидкость, но и различные высокомолекулярные соединения и мелкие частицы. Базальный слой является преградой для транспортировки высокомолекулярных соединений и форменных элементов крови.

У кровеносных капилляров эндокринных желез, мочевой системы, сосудистых сплетений мозга, ресничного тела глаза, венозных капилляров кожи и кишечника эндотелий фенестрирован, имеет отверстия - поры. Округлые поры (фенестры) диаметром около 70 нм, располагающиеся регулярно (примерно 30 на 1 мкм2), закрыты тонкой однослойной диафрагмой. В клубочковых капиллярах почки диафрагма отсутствует.

Строение посткапиллярных венул на значительном протяжении сходно со строением стенок капилляров. У них лишь большее количество перицитов и шире просвет. В стенках мелких венул появляются гладкомышечные клетки и соединительнотканные волокна наружной оболочки. В стенках более крупных венул уже имеются 1-2 слоя удлиненных и уплощенных гладкомышечных клеток - миоцитов, и достаточно хорошо выраженная адвентиция. Эластическая мембрана у вен отсутствует.

Посткапиллярные венулы, как и капилляры, участвуют в обмене жидкости, ионов и метаболитов. При патологических процессах (вос- паление, аллергия) благодаря раскрытию межклеточных контактов они становятся проницаемыми для плазмы и форменных элементов крови. Этой способностью не обладают собирательные венулы.

Обычно к капиллярной сети подходит артериальный сосуд - артериола, а выходит из нее венула. В некоторых органах (почка, печень) имеется отступление от этого правила. Так, к сосудистому клубочку почечного тельца подходит артериола (приносящий сосуд), которая разветвляется на капилляры. Из сосудистого клубочка также выходит артериола (выносящий сосуд), а не венула. Капиллярную сеть, вставленную между двумя однотипными сосудами (артериями), называют «чудесной сетью».

Общее число вен превышает число артерий, а общая величина (объем) венозного русла больше артериального. Названия глубоких вен аналогичны названиям артерий, к которым вены прилежат (локтевая артерия - локтевая вена, большеберцовая артерия - большеберцовая вена). Такие глубокие вены бывают парными.

Большинство вен, расположенных в полостях тела, одиночные. Непарными глубокими венами являются внутренняя яремная, подключичная, подвздошные (общая, наружная, внутренняя), бедренная и некото- рые другие. Поверхностные вены соединяются с глубокими венами с помощью так называемых прободающих вен, которые выполняют роль анастомозов. Соседние вены также соединены между собой многочисленными анастомозами, образующими в совокупности венозные сплетения (plexus venosus), которые хорошо выражены на поверхности или в стенках некоторых внутренних органов (мочевого пузыря, прямой кишки).

Наиболее крупные вены большого круга кровообращения - верхняя и нижняя полые вены. В систему нижней полой вены входит также воротная вена с ее притоками.

Окольный (обходной) ток крови осуществляется по коллатеральным венам (venae collaterales), по которым венозная кровь оттекает в обход основного пути. Анастомозы между притоками одной крупной (магистральной) вены называют внутрисистемными венозными анастомозами. Между притоками различных крупных вен (верхняя и нижняя полые вены, воротная вена) имеются межсистемные венозные анастомозы, являющиеся коллатеральными путями оттока венозной крови в обход основных вен. Венозные анастомозы встречаются чаще и развиты лучше, чем артериальные анастомозы.

Строение стенок вен принципиально сходно со строением стенок артерий. Стенка вены также состоит из трех оболочек (см. рис. 61). Различают два типа вен: безмышечные и мышечные. К венам безмышечного типа относятся вены твердой и мягкой мозговых оболочек, сетчатки глаза, костей, селезенки и плаценты. В стенках этих вен нет мышечной оболочки. Безмышечные вены сращены с волокнистыми структурами органов и поэтому не спадаются. В таких венах снаружи к эндотелию прилежит базальная мембрана, за которой располагается тонкий слой рыхлой волокнистой соединительной ткани, срастающейся с тканями, в которых эти вены располагаются.

Вены мышечного типа подразделяются на вены со слабым, средним и сильным развитием мышечных элементов. Вены со слабым развитием мышечных элементов (диаметр до 1-2 мм) расположены, в основном,

в верхней части туловища, на шее и лице. Мелкие вены по строению весьма напоминают наиболее широкие мышечные венулы. По мере увеличения диаметра в стенках вен появляется два циркулярных слоя миоцитов. К венам среднего калибра относятся поверхностные (подкожные) вены, а также вены внутренних органов. Их внутренняя оболочка содержит слой плос- ких округлых или полигональных эндотелиальных клеток, соединенных между собой нексусами. Эндотелий лежит на тонкой базальной мембране, отделяющей его от субэндотелиальной соединительной ткани. Внутренняя эластическая мембрана у этих вен отсутствует. Тонкая средняя оболочка образована 2-3 слоями уплощенных мелких циркулярно расположенных гладкомышечных клеток - миоцитов, разделенных пучками коллагеновых и эластических волокон. Наружная оболочка образована рыхлой соединительной тканью, в которой проходят нервные волокна, мелкие кровенос- ные сосуды («сосуды сосудов») и лимфатические сосуды.

У крупных вен со слабым развитием мышечных элементов базальная мембрана эндотелия выражена слабо. В средней оболочке циркулярно располагается небольшое количество миоцитов, которые имеют множество миоэндотелиальных контактов. Наружная оболочка таких вен толстая, состоит из рыхлой соединительной ткани, в которой расположено много безмиелиновых нервных волокон, образующих нервные сплетения, проходят сосуды сосудов и лимфатические сосуды.

В венах со средним развитием мышечных элементов (плечевая и др.) эндотелий, не отличающийся от описанного выше, отделен базальной мембраной от субэндотелиального слоя. Интима формирует клапаны. Внутренняя эластическая мембрана отсутствует. Средняя оболочка го- раздо тоньше, чем у соответствующей артерии, состоит из циркулярно расположенных пучков гладкомышечных клеток, разделенных волокнистой соединительной тканью. Наружная эластическая мембрана отсутствует. Наружная оболочка (адвентиция) развита хорошо, в ней проходят сосуды сосудов и нервы.

Вены с сильным развитием мышечных элементов - крупные вены нижней половины туловища и ног. Они имеют пучки гладких мышечных клеток не только в средней, но и в наружной оболочке. В средней оболочке вены с сильным развитием мышечных элементов имеется несколько слоев циркулярно расположенных гладких миоцитов. Эндотелий лежит на базальной мембране, под которой располагается субэндотелиальный слой, образованный рыхлой волокнистой соединительной тканью. Внутренняя эластическая мембрана не сформирована.

Внутренняя оболочка большинства средних и некоторых крупных вен формирует клапаны (рис. 130). Однако имеются вены, в которых клапаны

Рис. 130. Венозные клапаны. Вена разрезана вдоль и развернута: 1 - просвет вены; 2 - створки венозных клапанов

отсутствуют, например полые, плечеголовные, общие и внутренние подвздошные вены, вены сердца, легких, надпочечников, головного мозга и его оболочек, паренхиматозных органов, костного мозга.

Клапаны - это тонкие складки внутренней оболочки, состоящие из тонкого слоя волокнистой соединительной ткани, покрытого с обеих сторон эндотелием. Клапаны пропускают кровь лишь в направлении к сердцу, препятствуют обратному току крови в венах и предохраняют сердце от излишней затраты энергии на преодоление колебательных движений крови.

Венозные сосуды (синусы), в которые оттекает кровь от головного мозга, располага-

ются в толще (расширениях) твердой мозговой оболочки. Эти венозные синусы имеют неспадающиеся стенки, обеспечивающие беспрепятственный ток крови из полости черепа во внечерепные вены (внутренние яремные).

Вены, в первую очередь вены печени, подсосочковые венозные сплетения кожи и чревной области, являются емкостными сосудами и поэтому способны депонировать большое количество крови.

Важную роль в осуществлении функции сердечно-сосудистой системы играют шунтирующие сосуды - артериоло-венулярные анастомозы (anastomosis arteriovenularis). При их открытии уменьшается или даже прекращается кровоток через капилляры данной микроциркуляторной еди- ницы или области, кровь идет в обход капиллярного русла. Различают истинные артериоло-венулярные анастомозы, или шунты, которые сбрасывают артериальную кровь в вены, и атипичные анастомозы, или полушунты, по которым течет смешанная кровь (рис. 131). Типичные артериоло-венулярные анастомозы имеются в коже подушечек пальцев кисти и стопы, ногтевого ложа, губ и носа. Они также образуют основную часть каротидного, аортального и копчикового телец. Эти короткие, чаще извилистые сосуды.

Рис. 131. Артериоло-венулярные анастомозы (АВА): I - АВА без специального запирательного устройства: 1 - артериола; 2 - венула; 3 - анастомоз; 4 - гладкие миоциты анастомоза; II - АВА со специальным устройством: А - анастомоз типа замыкающей артерии; Б - простой анастомоз эпителиоидного типа; В - сложный анастомоз эпителиоидного типа (клубочковый); 1 - эндотелий; 2 - продольно расположенные пучки гладких миоцитов; 3 - внутренняя эластическая мембрана; 4 - артериола; 5 - венула; 6 - анастомоз; 7 - эпителиоидные клетки анастомоза; 8 - капилляры в соединительнотканной оболочке; III - атипичный анастомоз: 1 - артериола; 2 - короткий гемокапилляр; 3 - венула (по Ю.И. Афанасьеву)

Кровоснабжение сосудов. Кровеносные сосуды кровоснабжаются системой «сосудов сосудов» (vasa vasorum), которые являются ветвями артерий, расположенных в прилежащей соединительной ткани. Кровеносные капилляры имеются лишь в наружной оболочке артерий. Питание и газообмен внутренней и средней оболочек осуществляется путем диффузии из крови, протекающей в просвете артерии. Отток венозной крови от соответствующих отделов артериальной стенки происходит через вены, также относящихся к системе сосудов. Сосуды сосудов в стенках вен кровоснабжают все их оболочки, а капилляры открываются в саму вену.

Вегетативные нервы, сопровождающие сосуды, иннервируют их стенки (артерий и вен). Это преимущественно симпатические адренергические нервы, вызывающие сокращение гладких миоцитов.

Анатомия сердца.

1. Общая характеристика сердечно-сосудистой системы и её значение.

2. Виды кровеносных сосудов, особенности их строения и функции.

3. Строение сердца.

4. Топография сердца.

1. Общая характеристика сердечно-сосудистой системы и её значение.

ССС включает в себя две системы: кровеносную (систему кровообращения) и лимфатическую (систему лимфообращения). Кровеносная система объединяет сердце и сосуды. Лимфатическая система включает разветвленные в органах и тканях лимфатические капилляры, лимфатические сосуды, лимфатические стволы и лимфатические протоки, по которым лимфа течет по направлению к крупным венозным сосудам. Учение о ССС называется ангиокардиологией .

Кровеносная система – одна из основных систем организма. Она обеспечивает доставку тканям питательных, регуляторных, защитных веществ, кислорода, отвод продуктов обмена, теплообмен. Представляет собой замкнутую сосудистую сеть, пронизывающую все органы и ткани, и имеющую центрально расположенное насосное устройство – сердце.

Виды кровеносных сосудов, особенности их строения и функции.

Анатомически кровеносные сосуды делятся на артерии, артериолы, прекапилляры, капилляры, посткапилляры, венулы и вены.

Артерии – это кровеносные сосуды, несущие кровь от сердца, независимо от того какая кровь: артериальная или венозная в них находится. Представляют собой цилиндрической формы трубки, стенки которых состоят из 3-х оболочек: наружной, средней и внутренней. Наружная (адвентициальная) оболочка представлена соединительной тканью, средняя – гладкомышечной, внутренняя – эндотелиальной (интима). Помимо эндотелиальной выстилки внутренняя оболочка большинства артерий имеет ещё внутреннюю эластическую мембрану. Наружная эластическая мембрана располагается между наружной и средней оболочками. Эластические мембраны придают стенкам артерий добавочную прочность и упругость. Самые тонкие артериальные сосуды называются артериолами . Они переходят в прекапилляры , а последние – в капилляры, стенки которых обладают высокой проницаемостью, благодаря чему происходит обмен веществами между кровью и тканями.

Капилляры – это микроскопические сосуды, которые находятся в тканях и соединяют артериолы с венулами через прекапилляры и посткапилляры. Посткапилляры образуются из слияния двух или нескольких капилляров. По мере слияния посткапилляров образуются венулы – самые мелкие венозные сосуды. Они вливаются в вены.

Вены – это кровеносные сосуды, несущие кровь к сердцу. Стенки вен гораздо тоньше и слабее артериальных, но состоят из тех же трех оболочек. Однако эластические и мышечные элементы в венах развиты меньше, поэтому стенки вен более податливы и могут спадаться. В отличие от артерий многие вены имеют клапаны. Клапаны представляют собой полулунные складки внутренней оболочки, которые препятствуют обратному току крови в них. Особенно много клапанов в венах нижних конечностей, в которых движение крови происходит против силы тяжести и создается возможность застоя и обратного тока крови. Много клапанов и в венах верхних конечностей, меньше – в венах туловища и шеи. Не имеют клапанов только обе полые вены, вены головы, почечные вены, воротная и лёгочные вены.

Разветвления артерий соединяются между собой, образуя артериальные соустья – анастомозы. Такие же анастомозы соединяют и вены. При нарушении притока или оттока крови по основным сосудам анастомозы способствуют движению крови в различных направлениях. Сосуды, обеспечивающие ток крови в обход основного пути называются коллатеральными (окольными) .

Кровеносные сосуды тела объединяют в большой и малый круги кровообращения . Кроме того, дополнительно выделяют венечный круг кровообращения .

Большой круг кровообращения (телесный) начинается от левого желудочка сердца, из которого кровь поступает в аорту. Из аорты через систему артерий кровь уносится в капилляры органов и тканей всего тела. Через стенки капилляров тела происходит обмен веществ между кровью и тканями. Артериальная кровь отдает тканям кислород и, насыщаясь углекислым газом, превращается в венозную. Заканчивается большой круг кровообращения двумя полыми венами, впадающими в правое предсердие.

Малый круг кровообращения (легочный) начинается легочным стволом, который отходит от правого желудочка. По нему кровь доставляется в систему легочных капилляров. В капиллярах легких венозная кровь, обогащаясь кислородом и освобождаясь от углекислого газа, превращается в артериальную. От лёгких артериальная кровь оттекает по 4 легочным венам в левое предсердие. Здесь заканчивается малый круг кровообращения.

Таким образом, кровь движется по замкнутой системе кровообращения. Скорость кровооборота по большому кругу – 22 секунды, по малому – 5 секунд.

Венечный круг кровообращения (сердечный) включает сосуды самого сердца для кровоснабжения сердечной мышцы. Он начинается левой и правой венечными артериями, которые отходят от начального отдела аорты – луковицы аорты. Протекая по капиллярам, кровь отдает в сердечную мышцу кислород и питательные вещества, получает продукты распада, и превращается в венозную. Почти все вены сердца впадают в общий венозный сосуд – венечный синус, который открывается в правое предсердие.

Строение сердца.

Сердце (cor ; греч. cardia ) – полый мышечный орган, имеющий форму конуса, верхушка которого обращена вниз, влево и вперед, а основание – вверх, вправо и назад. Сердце расположено в грудной полости между легкими, позади грудины, в области переднего средостения. Приблизительно 2/3 сердца находится в левой половине грудной клетки и 1/3 – в правой.

Сердце имеет 3 поверхности.Передняя поверхность сердца прилегает к грудине и реберным хрящам, задняя – к пищеводу и грудной части аорты, нижняя – к диафрагме.

На сердце также различают края (правый и левый) и борозды: венечную и 2 межжелудочковые (переднюю и заднюю). Венечная борозда отделяет предсердия от желудочков, межжелудочковые борозды разделяют желудочки. В бороздах располагаются сосуды и нервы.

Размеры сердца индивидуально различны. Обычно сравнивают размер сердца с величиной кулака данного человека (длина 10-15 см, поперечный размер – 9-11 см, переднезадний размер – 6-8 см). Масса сердца взрослого человека составляет в среднем 250-350 г.

Стенка сердца состоит из 3 слоёв :

- внутренний слой (эндокард) выстилает полости сердца изнутри, его выросты образуют клапаны сердца. Он состоит из слоя уплощённых тонких гладких эндотелиальных клеток. Эндокард образует предсердно-желудочковые клапаны, клапаны аорты, легочного ствола, а также заслонки нижней полой вены и венечного синуса;

- средний слой (миокард) является сократительным аппаратом сердца. Миокард образован поперечнополосатой сердечной мышечной тканью и является самой толстой и мощной в функциональном отношении частью стенки сердца. Толщина миокарда неодинакова: наибольшая – у левого желудочка, наименьшая – у предсердий.

Миокард желудочков состоит из трех мышечных слоев – наружного, среднего и внутреннего; миокард предсердий – из двух слоев мышц – поверхностного и глубокого. Мышечные волокна предсердий и желудочков берут начало от фиброзных колец, отделяющих предсердия от желудочков. фиброзные кольца располагаются вокруг правого и левого предсердно-желудочковых отверстий и образуют своеобразный скелет сердца, к которому относятся тонкие кольца из соединительной ткани вокруг отверстий аорты, легочного ствола и прилегающие к ним правый и левый фиброзные треугольники.

- наружный слой (эпикард) покрывает наружную поверхность сердца и ближайшие к сердцу участки аорты, легочного ствола и полых вен. Он образован слоем клеток эпителиального типа и представляет собой внутренний листок околосердечной серозной оболочки – перикарда. Перикард изолирует сердце от окружающих органов, предохраняет сердце от чрезмерного растяжения, а жидкость между его пластинками уменьшает трение при сердечных сокращениях.

Сердце человека продольной перегородкой разделено на 2 не сообщающиеся между собой половины (правую и левую). В верхней части каждой половины располагается предсердие (atrium) правое и левое, в нижней части – желудочек (ventriculus) правый и левый. Таким образом, сердце человека имеет 4 камеры: 2 предсердия и 2 желудочка.

В правое предсердие поступает кровь из всех частей тела по верхней и нижней полым венам. В левое предсердие впадают 4 легочные вены, несущие артериальную кровь из лёгких. Из правого желудочка выходит легочной ствол, по которому венозная кровь поступает в лёгкие. Из левого желудочка выходит аорта, несущая артериальную кровь в сосуды большого круга кровообращения.

Каждое предсердие сообщается с соответствующим желудочком через предсердно-желудочковое отверстие, снабженное створчатым клапаном . Клапан между левым предсердием и желудочком является двустворчатым (митральным) , между правым предсердием и желудочком – трехстворчатым . Клапаны открываются в сторону желудочков и пропускают кровь только в этом направлении.

Легочный ствол и аорта у своего начала имеют полулунные клапаны , состоящие из трех полулунных заслонок и открывающиеся по направлению тока крови в этих сосудах. Особые выпячивания предсердий образуют правое илевое ушки предсердий . На внутренней поверхности правого и левого желудочков имеются сосочковые мышцы – это выросты миокарда.

Топография сердца.

Верхняя граница соответствует верхнему краю хрящей III пары рёбер.

Левая граница идёт по дугообразной линии от хряща III ребра до проекции верхушки сердца.

Верхушка сердца определяется в левом V межреберье на 1–2 см медиальнее левой среднеключичной линии.

Правая граница проходит на 2 см правее правого края грудины

Нижняя граница – от верхнего края хряща V правого ребра к проекции верхушки сердца.

Имеются возрастные, конституциональные особенности расположения (у новорождённых детей сердце лежит целиком в левой половине грудной клетки горизонтально).

Основными гемодинамическими показателями является объёмная скорость кровотока , давление в различных отделах сосудистого русла .