Стенка состоит из трех слоев вены. Чем артерии отличаются от вен у человека.

Кровеносные сосуды представляют замкнутую систему разветвленных трубок разного диаметра, входящих в состав большого и малого кругов кровообращения. В этой системе различают: артерии , по которым кровь течёт от сердца к органам и тканям, вены - по ним кровь возвращается в сердце, и комплекс сосудов микроциркуляторного русла, обеспечивающих наряду с транспортной функцией обмен веществ между кровью и окружающими тканями.

Кровеносные сосуды развиваются из мезенхимы. В эмбриогенезе наиболее ранний период характеризуется появлением многочисленных клеточных скоплений мезенхимы в стенке желточного мешка - кровяных островков. Внутри островка образуются кровяные клетки и формируется полость, а расположенные по периферии клетки становятся плоскими, соединяются между собой при помощи клеточных контактов и формируют эндотелиальную выстилку образующейся трубочки. Такие первичные кровеносные трубочки по мере образования соединяются между собой и формируют капиллярную сеть. Окружающие клетки мезенхимы превращаются в перициты, гладкие мышечные клетки и адвентициальные клетки. В теле зародыша кровеносные капилляры закладываются из клеток мезенхимы вокруг щелевидных пространств, заполненных тканевой жидкостью. Когда по сосудам усиливается кровоток, эти клетки становятся эндотелиальными, а из окружающей мезенхимы формируются элементы средней и наружной оболочки.

Сосудистая система обладает очень большой пластичностью . Прежде всего, отмечается значительная изменчивость густоты сосудистой сети, так как в зависимости от потребностей органа в питательных веществах и кислороде в широких пределах колеблется количество приносимой ему крови. Изменение скорости кровотока и кровяного давления ведет к образованию новых сосудов и перестройке имеющихся сосудов. Происходит превращение мелкого сосуда в более крупный с характерными особенностями строения его стенки. Наибольшие изменения возникают в сосудистой системе при развитии окольного, или коллатерального, кровообращения.

Артерии и вены построены по единому плану - в их стенках различают три оболочки: внутреннюю (tunica intima), среднюю (tunica media) и наружную (tunica adventicia). Однако степень развития этих оболочек, их толщина и тканевый состав тесно связаны с функцией, выполняемой сосудом и гемодинамическими условиями (высотой кровяного давления и скоростью кровотока), которые в различных отделах сосудистого русла неодинаковы.

Артерии. По строению стенок различают артерии мышечного, мышечно-эластического и эластического типов.

К артериям эластического типа относятся аорта и легочная • артерия. В соответствии с высоким гидростатическим давлением (до 200 мм ртутного столба), создаваемым нагнетательной деятельностью желудочков сердца, и большой скоростью кровотока (0,5 - 1 м/с) у этих сосудов резко выражены упругие свойства, которые обеспечивают прочность стенки при ее растяжении и возвращении в исходное положение, а также способствуют превращению пульсирующего кровотока в постоянный непрерывный. Стенка артерий эластического типа отличается значительной толщиной и наличием большого количества эластических элементов в составе всех оболочек.

Внутренняя оболочка состоит из двух слоев - эндотелиального и подэндотелиального. Эндотелиальные клетки, формирующие сплошную внутреннюю выстилку, имеют различную величину и форму, содержат одно или несколько ядер. В их цитоплазме немногочисленные органеллы и много микрофиламентов. Под эндотелием находится базальная мембрана. Подэндотелиальный слой состоит из рыхлой тонковолокнистой соединительной ткани, в составе которой наряду с сетью эластических волокон присутствуют малодифференцированные клетки звездчатой формы, макрофаги, гладкие мышечные клетки. В аморфном веществе этого слоя, имеющем большое значение для питания стенки, содержится значительное количество гликозаминогликанов. При повреждении стенки и развитии патологического процесса (атеросклерозе) в подэндотелиальном слое накапливаются липиды (холестерин и его эфиры). Клеточные элементы подэндотелиального слоя играют важную роль в регенерации стенки. На границе со средней оболочкой располагается густая сеть эластических волокон.

Средняя оболочка состоит из многочисленных эластических окончатых мембран, между которыми располагаются косо ориентированные пучки гладких мышечных клеток. Через окна (фенестры) мембран осуществляется внутристеночный транспорт веществ, необходимых для питания клеток стенки. Как мембраны, так и клетки гладкой мышечной ткани окружены сетью эластических волокон, формирующих вместе с волокнами внутренней и наружной оболочек единый каркас, обеспечивающий. высокую эластичность стенки.

Наружная оболочка образована соединительной тканью, в которой преобладают пучки коллагеновых волокон, ориентированных продольно. В этой оболочке расположены и ветвятся сосуды, обеспечивающие питание как наружной оболочки, так и наружных зон средней оболочки.

Артерии мышечного типа . К разным по калибру артериям этого типа относится большинство артерий, доставляющих и регулирующих приток крови к различным частям и органам организма (плечевая, бедренная, селезеночная и др.). При микроскопическом исследовании в стенке хорошо различимы элементы всех трех оболочек (рис. 5).

Внутренняя оболочка состоит из трех слоев: эндотелиального, подэндотелиального и внутренней эластической мембраны. Эндотелий имеет вид тонкой пластинки, состоящей из вытянутых вдоль сосуда клеток с овальными, выступающими в просвет ядрами. Подэндотелиальный слой более развит в крупных по диаметру артериях и состоит из клеток звездчатой или веретенообразной формы, тонких эластических волокон и аморфного вещества, содержащего гликозаминогликаны. На границе со средней оболочкой лежит внутренняя эластическая мембрана , хорошо заметная на препаратах в виде блестящей, окрашенной эозином в светло-розовый цвет волнистой полоски. Эта мембрана пронизана многочисленными отверстиями, имеющими значение для транспорта веществ.

Средняя оболочка построена преимущественно из гладкой мышечной ткани, пучки клеток которой идут по спирали, однако при изменении положения артериальной стенки (растяжении) расположение мышечных клеток может изменяться. Сокращение мышечной ткани средней оболочки имеет значение в регулировании притока крови к органам и тканям в соответствии с их потребностями и поддержании кровяного давления. Между пучками клеток мышечной ткани расположена сеть эластических волокон, которые вместе с эластическими волокнами подэндотелиального слоя и наружной оболочки формируют единый эластический каркас, придающий стенке упругость при ее сдавливании. На границе с наружной оболочкой в крупных артериях мышечного типа имеется наружная эластическая мембрана, состоящая из плотного сплетения продольно ориентированных эластических волокон. В более мелких артериях эта мембрана не выражена.

Наружная оболочка состоит из соединительной ткани, в которой коллагеновые волокна и сети эластических волокон вытянуты в продольном направлении. Между волокнами располагаются клетки, преимущественно фиброциты. В наружной оболочке находятся нервные волокна и мелкие кровеносные сосуды, питающие наружные слои стенки артерии.

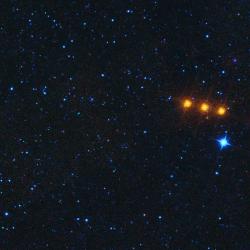

Рис. 5. Схема строения стенки артерии (А) и вены (Б) мышечного типа:

1 - внутренняя оболочка; 2 - средняя оболочка; 3 - наружная оболочка; а - эндотелий; б - внутренняя эластическая мембрана; в - ядра клеток гладкой мышечной ткани в средней оболочке; г - ядра клеток соединительной ткани адвентиции; д - сосуды сосудов.

Артерии мышечно-эластического типа по строению стенки занимают промежуточное положение между артериями эластического и мышечного типа. В средней оболочке в равном количестве развиты спирально ориентированная гладкая мышечная ткань, эластические пластины и сеть эластических волокон.

Сосуды микроциркуляторного русла. На месте перехода артериального русла в венозное в органах и тканях сформирована густая сеть мелких прекапиллярных, капиллярных и посткапиллярных сосудов. Этот комплекс мелких сосудов, обеспечивающий кровенаполнение органов, транссосудистый обмен и тканевый гомеостаз, объединяют термином микроциркуляторное русло. В его состав входят различные артериолы, капилляры, венулы и артериоло-венулярные анастомозы (рис. 6).

Р ис.6.

Схема сосудов микроциркуляторного

русла:

ис.6.

Схема сосудов микроциркуляторного

русла:

1 - артериола; 2 - венула; 3 - капиллярная сеть; 4 - артериоло-венулярный анастомоз

Артериолы. По мере уменьшения диаметра в артериях мышечного типа истончаются все оболочки и они переходят в артериолы - сосуды диаметром менее 100 мкм. Внутренняя оболочка их состоит из эндотелия, расположенного на базальной мембране, и отдельных клеток подэндотелиального слоя. В некоторых артериолах может быть очень тонкая внутренняя эластическая мембрана. В средней оболочке сохраняется один ряд спирально расположенных клеток гладкой мышечной ткани. В стенке конечных артериол, от которых ответвляются капилляры, гладкомышечные клетки не образуют сплошного ряда, а расположены разрозненно. Это прекапиллярные артериолы . Однако в месте ответвления от артериолы капилляр окружен значительным количеством гладкомышечных клеток, которые образуют своеобразный прекапиллярный сфинктер . Вследствие изменения тонуса таких сфинктеров регулируется кровоток в капиллярах соответствующего участка ткани или органа. Между мышечными клетками имеются эластические волокна. Наружная оболочка содержит отдельные адвентициальные клетки и коллагеновые волокна.

Капилляры - важнейшие элементы микроциркуляторного русла, в которых осуществляется обмен газами и различными веществами между кровью и окружающими тканями. В большинстве органов между артериолами и венулами образуются ветвящиеся капиллярные сети , расположенные в рыхлой соединительной ткани. Плотность капиллярной сети в разных органах может быть различной. Чем интенсивнее обмен веществ в органе, тем гуще сеть его капилляров. Наиболее развита сеть капилляров в сером веществе органов нервной системы, в органах внутренней секреции, миокарде сердца, вокруг легочных альвеол. В скелетных мышцах, сухожилиях, нервных стволах капиллярные сети ориентированы продольно.

Капиллярная сеть постоянно находится в состоянии перестройки. В органах и тканях значительное количество капилляров не функционирует. В их сильно уменьшенной полости циркулирует только плазма крови (плазменные капилляры ). Количество открытых капилляров увеличивается при интенсификации работы органа.

Капиллярные сети встречаются и между одноименными сосудами, например венозные капиллярные сети в дольках печени, аденогипофизе, артериальные - в почечных клубочках. Кроме образования разветвленных сетей, капилляры могут иметь форму капиллярной петли (в сосочковом слое дермы) или формировать клубочки (сосудистые клубочки почек).

Капилляры - наиболее узкие сосудистые трубочки. Их калибр в среднем соответствует диаметру эритроцита (7-8 мкм), однако в зависимости от функционального состояния и органной специализации диаметр капилляров может быть различным Узкие капилляры (диаметром 4 – 5 мкм) в миокарде. Особые синусоидные капилляры с широким просветом (30 мкм и более) в дольках печени, селезенке, красном костном мозге, органах внутренней секреции.

Стенка кровеносных капилляров состоит из нескольких структурных элементов. Внутреннюю выстилку формирует слой эндотелиальных клеток, расположенных на базальной мембране, в последней содержатся клетки - перициты. Вокруг базальной мембраны располагаются адвентициальные клетки и ретикулярные волокна (рис. 7).

Рис.7. Схема ультраструктурной организации стенки кровеносного капилляра с непрерывной эндотелиальной выстилкой:

1 - эндотелиоцит: 2 - базальная мембрана; 3 - перицит; 4 - пиноцитозные микропузырьки; 5 - зона контакта между эндотелиальными клетками (рис. Козлова).

Плоские эндотелиальные клетки вытянуты по длине капилляра и имеют очень тонкие (менее 0,1 мкм) периферические безъядерные участки. Поэтому при световой микроскопии поперечного среза сосуда различима только область расположения ядра толщиной 3-5 мкм. Ядра эндотелиоцитов чаще овальной формы, содержат конденсированный хроматин, сосредоточенный около ядерной оболочки, которая, как правило, имеет неровные контуры. В цитоплазме основная масса органелл расположена в околоядерной области. Внутренняя поверхность эндотелиальных клеток неровная, плазмолемма образует различные по форме а высоте микроворсинки, выступы и клапанообразные структуры. Последние особенно характерны для венозного отдела капилляров. Вдоль внутренней и наружной поверхностей эндотелиоцитов располагаются многочисленные пиноцитозные пузырьки , свидетельствующие об интенсивном поглощении и переносе веществ через цитоплазму этих клеток. Эндотелиальные клетки благодаря способности быстро набухать и затем, отдавая жидкость, уменьшаться по высоте могут изменять величину просвета капилляра, что, в свою очередь, влияет на прохождение через него форменных элементов крови. Кроме того, при электронной микроскопии в цитоплазме выявлены микрофиламенты, обусловливающие сократительные свойства эндотелиоцитов.

Базальная мембрана , расположенная под эндотелием, выявляется при электронной микроскопии и представляет пластинку толщиной 30-35 нм, состоящую из сети тонких фибрилл, содержащих коллаген IV типа и аморфного компонента. В последнем наряду с белками содержится гиалуроновая кислота, полимеризованное или деполимеризованное состояние которой обусловливает избирательную проницаемость капилляров. Базальная мембрана обеспечивает также эластичность и прочность капилляров. В расщеплениях базальной мембраны встречаются особые отросчатые клетки - перициты. Они своими отростками охватывают капилляр и, проникая через базальную мембрану, формируют контакты с эндотелиоцитами.

В соответствии с особенностями строения эндотелиальной выстилки и базальной мембраны различают три типа капилляров. Большинство капилляров в органах и тканях принадлежит к первому типу (капилляры общего типа ). Они характеризуются наличием непрерывных эндотелиальной выстилки и базальной мембраны. В этом сплошном слое плазмолеммы соседних эндотелиальных клеток максимально сближены и образуют соединения по типу плотного контакта, который непроницаем для макромолекул. Встречаются и другие виды контактов, когда края соседних клеток налегают друг на друга наподобие черепицы или соединяются зубчатыми поверхностями. По длине капилляров выделяют более узкую (5 - 7 мкм) проксимальную (артериолярную) и более широкую (8 - 10 мкм) дистальную (венулярную) части. В полости проксимальной части гидростатическое давление больше коллоидно-осмотического, создаваемого находящимися в крови белками. В результате жидкость фильтруется за стенку. В дистальной части гидростатическое давление становится меньше коллоидно-осмотического, что обусловливает переход воды и растворенных в ней веществ из окружающей тканевой жидкости в кровь. Однако выходной поток жидкости больше входного, и избыточная жидкость в качестве составной части тканевой жидкости соединительной ткани поступает в лимфатическую систему.

В некоторых органах, в которых интенсивно происходят процессы всасывания и выделения жидкости, а также быстрый транспорт в кровь макромолекулярных веществ, эндотелий капилляров имеет округлые субмикроскопические отверстия диаметром 60- 80 нм или округлые участки, затянутые тонкой диафрагмой (почки, органы внутренней секреции). Это капилляры с фенестрами (лат. fenestrae - окна).

Капилляры третьего типа - синусоидные , характеризуются большим диаметром своего просвета, наличием между эндотелиальными клетками широких щелей и прерывистой базальной мембраной. Капилляры этого типа обнаружены в селезенке, красном костном мозге. Через их стенки проникают не только макромолекулы, но и клетки крови.

Венулы - отводящий отдел микропиркуляторного русла и начальное звено венозного отдела сосудистой системы. В них собирается кровь из капиллярного русла. Диаметр их просвета более широкий, чем в капиллярах (15-50 мкм). В стенке венул, так же как и у капилляров, имеется слой эндотелиальных клеток, расположенных на базальной мембране, а также более выраженная наружная соединительнотканная оболочка. В стенках венул, переходящих в мелкие вены, находятся отдельные гладкие мышечные клетки. В посткапиллярных венулах тимуса , лимфатических узлов элдотелиальная выстилка представлена высокими эндотелиальными клетками, способствующими избирательной миграции лимфоцитов при их рециркуляции. В венулах вследствие тонкости их стенки, медленного кровотока я низкого кровяного давления может депонироваться значительное количество крови.

Артериоло-венулярные анастомозы. Во всех органах обнаружены трубочки, по которым кровь из артериол может направляться непосредственно в венулы, минуя капиллярную сеть. Особенно много анастомозов в дерме кожи, в ушной раковине, гребне птиц, где играют определенную роль в терморегуляции.

По строению истинные артериоло-венулярные анастомозы (шунты) характеризуются наличием в стенке значительного количества продольно ориентированных пучков из гладких мышечных клеток, расположенных или в подэндотелиальном слое интимы (рис. 8), или во внутренней зоне средней оболочки. В некоторых анастомозах эти клетки приобретают эпителиоподобный вид. Продольно расположенные мышечные клетки находятся и в наружной оболочке. Встречаются не только простые анастомозы в виде единичных трубочек, но и сложные, состоящие из нескольких ветвей, отходящих от одной артериолы и окруженных общей соединительнотканной капсулой.

Рис.8. Артериоло-венулярный анастомоз:

1 - эндотелий; 2 - продольно расположенные эпителиоидно-мышечные клетки; 3 - циркулярно расположенные мышечные клетки средней оболочки; 4 - наружная оболочка.

При помощи сократительных механизмов анастомозы могут уменьшить или полностью закрыть свой просвет, в результате чего течение крови через них прекращается и кровь поступает в капиллярную сеть. Благодаря этому органы получают кровь в зависимости от потребности, связанной с их работой. Кроме того, высокое давление артериальной крови через анастомозы передается в венозное русло, способствуя этим лучшему пере движению крови в венах. Значительна роль анастомозов в обогащении венозной крови кислородом, а также в регуляции кровообращения при развитии патологических процессов в органах.

Вены - кровеносные сосуды, по которым кровь из органов и тканей течет к сердцу, в правое предсердие. Исключение составляют легочные вены, направляющие кровь, богатую кислородом, из легких в левое предсердие.

Стенка вен, так же как и стенка артерий, состоит из трех оболочек: внутренней, средней и наружной. Однако конкретное гистологическое строение этих оболочек в различных венах очень разнообразно, что связано с различием их функционирования и местными (в соответствии с локализацией вены) условиями кровообращения. Большинство вен одинакового диаметра с одноименными артериями имеет более тонкую стенку и более широкий просвет.

В соответствии с гемодинамическими условиями - низким кровяным давлением (15-20 мм рт. ст.) и незначительной скоростью кровотока (около 10 мм/с) - в стенке вен сравнительно слабо развиты эластические элементы и меньшее количество мышечной ткани в средней оболочке. Эти признаки обусловливают возможность изменения конфигурации вен: при малом кровенаполнении стенки вен становятся спавшимися, а при затруднении оттока крови (например, вследствие закупорки) легко происходят растяжение стенки и расширение вен.

Существенное значение в гемодинамике венозных сосудов имеют клапаны, расположенные таким образом, что, пропуская кровь по направлению к сердцу, они преграждают путь ее обратному течению. Число клапанов больше в тех венах, в которых кровь течет в направлении, обратном действию силы тяжести (например, в венах конечностей).

По степени развития в стенке мышечных элементов различают вены безмышечного и мышечного типов.

Вены безмышечного типа. К характерным венам данного типа относят вены костей, центральные вены печеночных долек и трабекулярные вены селезенки. Стенка этих вен состоит только из слоя эндотелиальных клеток, расположенных на базальной мембране, и наружного тонкого слоя волокнистой соединительной ткани С участием последней стенка плотно срастается с окружающими тканями, вследствие чего эти вены пассивны в продвижении по ним крови и не спадаются. Безмышечные вены мозговых оболочек и сетчатки глаза, наполняясь кровью, способны легко растягиваться, но в то же время кровь под действием собственной силы тяжести легко оттекает в более крупные венозные стволы.

Вены мышечного типа. Стенка этих вен, подобно стенке артерий, состоит из трех оболочек, однако границы между ними менее отчетливы. Толщина мышечной оболочки в стенке вен разной локализации неодинаковая, что зависит от того, движется кровь в них под действием силы тяжести или против нее. На основании этого вены мышечного типа подразделяют на вены со слабым, средним и сильным развитием мышечных элементов. К венам первой разновидности относят горизонтально расположенные вены верхней части туловища организма и вены пищеварительного тракта. Стенки таких вен тонкие, в их средней оболочке гладкая мышечная ткань не образует сплошного слоя, а расположена пучками, между которыми имеются прослойки рыхлой соединительной ткани.

К венам с сильным развитием мышечных элементов относят крупные вены конечностей животных, по которым кровь течет вверх, против силы тяжести (бедренная, плечевая и др.). Для них характерны продольно расположенные небольшие пучки клеток гладкой мышечной ткани в подэндотелиальном слое интимы и хорошо развитые пучки этой ткани в наружной оболочке. Сокращение гладкой мышечной ткани наружной и внутренней оболочек приводит к образованию поперечных складок стенки вен, что препятствует обратному кровотоку.

В средней оболочке содержатся циркулярно расположенные пучки клеток гладкой мышечной ткани, сокращения которых способствуют продвижению крови к сердцу. В венах конечностей имеются клапаны, представляющие собой тонкие складки, образованные эндотелием и подэндотелиальным слоем. Основу клапана составляет волокнистая соединительная ткань, которая в основании створок клапана может содержать некоторое количество клеток гладкой мышечной ткани. Клапаны также препятствуют обратному току венозной крови. Для движения крови в венах существенное значение имеют присасывающее действие грудной клетки во время вдоха и сокращение скелетной мышечной ткани, окружающей венозные сосуды.

Васкуляризация и иннервация кровеносных сосудов. Питание стенки крупных и средних артериальных сосудов осуществляется как извне - через сосуды сосудов (vasa vasorum), так и изнутри - за счет крови, протекающей внутри сосуда. Сосуды сосудов - это ветви тонких околососудистых артерий, проходящих в окружающей соединительной ткани. В наружной оболочке стенки сосуда ветвятся артериальные веточки, в среднюю проникают капилляры, кровь из которых собирается в венозные сосуды сосудов. Интима и внутренняя зона средней оболочки артерий не имеют капилляров и питаются со стороны просвета сосудов. В связи со значительно меньшей силой пульсовой волны, меньшей толщиной средней оболочки, отсутствием внутренней эластической мембраны механизм питания вены со стороны полости не имеет особого значения. В венах сосуды сосудов снабжают артериальной кровью все три оболочки.

Сужение и расширение кровеносных сосудов, поддержание сосудистого тонуса происходят главным образом под влиянием импульсов, поступающих из сосудодвигательного центра. Импульсы от центра передаются к клеткам боковых рогов спинного мозга, откуда к сосудам поступают по симпатическим нервным волокнам. Конечные разветвления симпатических волокон, в составе которых находятся аксоны нервных клеток симпатических ганглиев, образуют на клетках гладкой мышечной ткани двигательные нервные окончания. Эфферентная симпатическая иннервация сосудистой стенки обусловливает основной сосудосуживающий эффект. Вопрос о природе вазодилататоров окончательно не решен.

Установлено, что сосудорасширяющими в отношении сосудов головы являются парасимпатические нервные волокна.

Во всех трех оболочках стенки сосудов концевые разветвления дендритов нервных клеток, преимущественно спинальных ганглиев, образуют многочисленные чувствительные нервные окончания. В адвентиции и околососудистой рыхлой соединительной ткани среди многообразных по форме свободных окончаний встречаются и инкапсулированные тельца. Особенно важное физиологическое значение имеют специализированные интерорецепторы, воспринимающие изменения давления крови и ее химического состава, сосредоточенные в стенке дуги аорты и в области разветвления сонной артерии на внутреннюю и наружную - аортальная и каротидная рефлексогенные зоны. Установлено, что помимо этих зон существует достаточное количество других сосудистых территорий, чувствительных к изменению давления и химического состава крови (баро- и хеморецепторы). От рецепторов всех специализированных территорий импульсы по центростремительным нервам достигают сосудодвигательного центра продолговатого мозга, вызывая соответствующую компенсаторную нервнорефлекторную реакцию.

Распространение крови по всему организму человека осуществляется за счет работы сердечно-сосудистой системы. Ее основным органом является сердце. Каждый его удар способствует тому, что кровь двигается и питает все органы и ткани.

Структура системы

В организме выделяют различные виды кровеносных сосудов. У каждого из них свое предназначение. Так, в систему входят артерии, вены и лимфатические сосуды. Первые из них предназначены для того, чтобы кровь, обогащенная питательными веществами, поступала к тканям и органам. Она насыщается углекислым газом и различными продуктами, выделенными в процессе жизнедеятельности клеток, и по венам возвращается обратно к сердцу. Но прежде чем поступить в этот мышечный орган, кровь фильтруется в лимфатических сосудах.

Общая длина системы, состоящей из кровеносных и лимфатических сосудов, в организме взрослого человека составляет порядка 100 тыс. км. А отвечает за ее нормальное функционирование сердце. Именно оно перекачивает каждые сутки около 9,5 тыс. литров крови.

Принцип работы

Кровеносная система предназначена для жизнеобеспечения всего организма. Если нет проблем, то функционирует она следующим образом. Из левой части сердца через крупнейшие артерии выходит обогащенная кислородом кровь. Она разносится по организму ко всем клеточкам через широкие сосуды и мельчайшие капилляры, которые можно разглядеть лишь под микроскопом. Именно кровь она поступает в ткани и органы.

Место, где соединяется артериальная и венозная системы, называется «капиллярное русло». Стенки кровеносных сосудов в нем тонкие, а сами они очень мелкие. Это позволяет в полной мере выделять через них кислород и различные питательные элементы. Отработанная кровь поступает в вены и возвращается по ним к правой стороне сердца. Оттуда она попадает в легкие, где и обогащается вновь кислородом. Проходя через лимфатическую систему, кровь очищается.

Вены разделяются на поверхностные и глубокие. Первые находятся близко к поверхности кожи. По ним кровь поступает в глубокие вены, которые возвращают ее к сердцу.

Регуляция кровеносных сосудов, работы сердца и общего кровотока осуществляется центральной нервной системой и выделяемыми в тканях местными химическими веществами. Это помогает контролировать поток крови через артерии и вены, увеличивая или уменьшая его интенсивность в зависимости от процессов, проходящих в организме. Например, он увеличивается при физических нагрузках и уменьшается при травмах.

Как происходит кровоток

Отработанная «обедненная» кровь по венам поступает в правое предсердие, откуда перетекает в правый желудочек сердца. Мощными движениями эта мышца выталкивает поступившую жидкость в легочный ствол. Он разделяется на две части. Кровеносные сосуды легких предназначены для обогащения крови кислородом и возвращению их в левый желудочек сердца. У каждого человека эта его часть более развита. Ведь именно левый желудочек отвечает за то, как весь организм будет снабжаться кровью. Подсчитано, что нагрузка, которая приходится на него, в 6 раз больше, чем та, которой подвергается правый желудочек.

Кровеносная система включает в себя два круга: малый и большой. Первый из них предназначен для того, чтобы насытить кровь кислородом, а второй - для ее транспортировки по всему оргазму, доставки до каждой клеточки.

Требования к системе кровообращения

Чтобы организм человека нормально функционировал, необходимо соблюдение ряда условий. В первую очередь внимание уделяется состоянию сердечной мышцы. Ведь именно она является тем насосом, который гонит по артериям необходимую биологическую жидкость. Если работа сердца и кровеносных сосудов нарушена, мышца ослаблена, то это может стать причиной периферических отеков.

Немаловажно, чтобы соблюдался перепад областей низкого и высокого давления. Это необходимо для нормального кровотока. Так, например, в области сердца давление ниже, чем на уровне капиллярного русла. Это позволяет соблюдать законы физики. Кровь двигается из зоны более высокого давления в ту область, где оно ниже. Если возникает ряд заболеваний, из-за которых установленный баланс нарушается, то это чревато застоями в венах, отеками.

Выброс крови из нижних конечностей осуществляется благодаря так называемым мышечно-венозным помпам. Так именуют икроножные мышцы. При каждом шаге они сокращаются и выталкивают кровь против природной силы притяжения в сторону правого предсердия. Если это функционирование нарушается, например, в результате травмы и временного обездвиживания ног, то возникает отек, обусловленный уменьшением венозного возврата.

Еще одним важным звеном, отвечающим за то, чтобы кровеносные сосуды человека функционировали нормально, являются венозные клапаны. Они предназначены для того, чтобы поддерживать идущую по ним жидкость до тех пор, пока она не попадет в правое предсердие. Если этот механизм нарушается, а это возможно в результате травм или в связи с износом клапанов, будет наблюдаться патологический сбор крови. В результате это приводит к повышению давления в венах и выдавливанию жидкой части крови в ткани, находящиеся вокруг. Ярким примером нарушения этой функции является варикозное расширение вен на ногах.

Классификация сосудов

Чтобы разобраться, как работает кровеносная система, необходимо понять, как функционирует каждая из ее составляющих. Так, легочные и полые вены, легочный ствол и аорта - это основные пути перемещения необходимой биологической жидкости. А все остальные способны регулировать интенсивность притока и оттока крови к тканям благодаря возможности менять свой просвет.

Все сосуды в организме разделяются на артерии, артериолы, капилляры, венулы, вены. Все они образуют замкнутую соединяющуюся систему и служат единой цели. При этом каждый кровеносный сосуд имеет свое предназначение.

Артерии

Участки, по которым перемещается кровь, разделяют в зависимости от того, в каком направлении она в них движется. Так, все артерии предназначены для переноса крови от сердца по организму. Они бывают эластичного, мышечного и мышечно-эластичного типа.

К первому виду относятся те сосуды, которые непосредственно связаны с сердцем и выходят из его желудочков. Это легочный ствол, легочная и сонная артерии, аорта.

Все указанные сосуды кровеносной системы состоят из эластичных волокон, которые растягиваются. Это происходит при каждом ударе сердца. Как только сокращение желудочка прошло, стенки возвращаются в первоначальный вид. За счет этого поддерживается нормальное давление на протяжении периода, пока сердце опять не заполнится кровью.

Ко всем тканям организма кровь поступает через артерии, которые отходят от аорты и легочного ствола. При этом различные органы нуждаются в разном количестве крови. Значит, артерии должны уметь сужать или расширять свой просвет для того, чтобы жидкость через них проходила лишь в необходимых дозах. Это достигается благодаря тому, что в них работают гладкие мышечные клетки. Такие кровеносные сосуды человека называются распределительными. Их просвет регулируется симпатической нервной системой. К мышечным артериям относят артерию мозга, лучевую, плечевую, подколенную, позвоночную и прочие.

Также выделяют и другие виды кровеносных сосудов. К ним относят мышечно-эластичные или смешанные артерии. Они могут очень хорошо сокращаться, но при этом обладают высокой эластичностью. К такому виду относятся подключичная, бедренная, подвздошная, брыжеечная артерии, чревный ствол. В них присутствуют как эластичные волокна, так и мышечные клетки.

Артериолы и капилляры

По мере движения крови вдоль артерий их просвет уменьшается, а стенки становятся тоньше. Постепенно они переходят в наименьшие капилляры. Участок, где заканчиваются артерии, называют артериолами. Стенки их состоят из трех слоев, но они слабо выражены.

Наиболее тонкими сосудами являются капилляры. В совокупности они представляют собой самую протяженную часть всей системы кровоснабжения. Именно они соединяют между собой венозное и артериальное русла.

Истинным капилляром называют кровеносный сосуд, который образуется в результате разветвления артериол. Они могут образовывать собой петли, сети, которые располагаются в коже или синовиальных сумках, или сосудистые клубочки, находящиеся в почках. Величина их просвета, скорость кровотока в них и форма образуемых сетей зависят от тканей и органов, в которых они находятся. Так, например, в скелетных мышцах, легких и оболочках нервов расположены самые тонкие сосуды - их толщина не превышает 6 мкм. Они образуют лишь плоские сети. В слизистых оболочках и коже они могут достигать 11 мкм. В них сосуды формируют трехмерную сеть. Самые широкие капилляры находятся в кроветворных органах, железах внутренней секреции. Их диаметр в них достигает 30 мкм.

Плотность их размещения также неодинакова. Наибольшая концентрация капилляров отмечается в миокарде и головном мозге, на каждый 1 мм 3 их насчитывается до 3 000. При этом в скелетной мышце их всего лишь до 1000, а в костной ткани и того меньше. Также важно знать, что в активном состоянии в нормальных условиях кровь циркулирует не по всем капиллярам. Около 50% их находятся в неактивном состоянии, их просвет сжат до минимума, по ним проходит лишь плазма.

Венулы и вены

Капилляры, кровь в которые поступает из артериол, объединяются и образуют более крупные сосуды. Их называют посткапиллярные венулы. Диаметр каждого такого сосуда не превышает 30 мкм. В местах перехода образуются складки, которые выполняют те же функции, что и клапаны в венах. Через их стенки могут проходить элементы крови и плазма. Посткапиллярные венулы объединяются и впадают в собирательные. Их толщина составляет до 50 мкм. В их стенках начинают появляться гладкомышечные клетки, но часто они даже не окружают просвет сосуда, зато их наружная оболочка уже четко выражена. Собирательные венулы переходят в мышечные. Диаметр последних часто достигает и 100 мкм. У них уже есть до 2 слоев мышечных клеток.

Кровеносная система устроена таким образом, что число сосудов, отводящих кровь, обычно в два раза превышает количество тех, по которым она поступает в капиллярное русло. При этом жидкость распределена так. В артериях находится до 15% от всего количества крови в организме, в капиллярах до 12%, а в венозной системе 70-80%.

Кстати, жидкость может перетекать из артериол в венулы, не попадая в капиллярное русло через специальные анастомозы, в стенки которых входят мышечные клетки. Они находятся практически во всех органах и предназначены для того, чтобы кровь могла сбрасываться в венозное русло. С их помощью контролируется давление, регулируется переход тканевой жидкости и кровоток через орган.

Вены образуются после слияния венул. Их структура напрямую зависит от месторасположения и диаметра. На количество мышечных клеток влияет место их локализации и то, под влиянием каких факторов в них перемещается жидкость. Вены разделяются на мышечные и волокнистые. К последним можно отнести сосуды сетчатки глаза, селезенки, костей, плаценты, мягких и твердых оболочек мозга. Кровь, циркулирующая в верхней части туловища, передвигается в основном под силой тяжести, а также под влиянием присасывающего действия во время вдоха полости груди.

Вены нижних конечностей отличаются. Каждый кровеносный сосуд ног должен противостоять давлению, который создается столбом жидкости. И если глубокие вены способны поддерживать свою структуру благодаря давлению окружающих мышц, то поверхностным приходится сложнее. У них хорошо развит мышечный слой, а их стенки существенно толще.

Также характерным отличием вен является наличие клапанов, которые препятствуют обратному оттоку крови под влиянием силы тяжести. Правда, их нет в тех сосудах, которые находятся в голове, мозгу, шее и внутренних органах. Также они отсутствуют в полых и мелких венах.

Функции кровеносных сосудов различаются в зависимости от их предназначения. Так, вены, например, служат не только для перемещения жидкости в область сердца. Они также предназначены для резервирования ее в отдельных участках. Вены задействуется в случае, когда организм напряженно трудится и нуждается в увеличении объема циркулирующей крови.

Структура стенок артерий

Каждый кровеносный сосуд состоит из нескольких слоев. Их толщина и плотность зависят исключительно от того, к какому виду вен или артерий они относятся. Также это влияет на их состав.

Так, например, эластичные артерии содержат большое количество волокон, которые обеспечивают растяжение и упругость стенок. Внутренняя оболочка каждого такого кровеносного сосуда, которую называют интимой, составляет около 20% от общей толщины. Она выстлана эндотелием, а под ним находится рыхлая соединительная ткань, межклеточное вещество, макрофаги, мышечные клетки. Наружный слой интимы ограничен внутренней эластичной мембраной.

Средний слой таких артерий состоит из эластических мембран, с возрастом они утолщаются, их количество увеличивается. Между ними находятся гладкомышечные клетки, которые продуцируют межклеточное вещество, коллаген, эластин.

Наружная оболочка эластических артерий образована волокнистой и рыхлой соединительной тканью, продольно в ней расположены эластические и коллагеновые волокна. В ней же находятся мелкие сосуды и нервные стволы. Они отвечают за питание внешней и средней оболочек. Именно наружная часть предохраняет артерии от разрывов и перерастяжений.

Ненамного отличается строение кровеносных сосудов, которые называют мышечными артериями. Они также состоят из трех слоев. Внутренняя оболочка выстлана эндотелием, в ней находится внутренняя мембрана и соединительная рыхлая ткань. В мелких артериях этот слой развит слабо. Соединительная ткань содержит эластичные и коллагеновые волокна, они в ней расположены продольно.

Средний слой образован гладкомышечными клетками. Именно они отвечают за сокращение всего сосуда и за проталкивание крови в капилляры. Гладкомышечные клетки соединяются с межклеточным веществом и эластичными волокнами. Слой окружен своеобразной эластической мембраной. Волокна, расположенные в мышечном слое, соединяются с наружной и внутренней оболочками слоя. Они как бы образуют эластичный каркас, который не дает артерии слипаться. А мышечные клетки отвечают за регуляцию толщины просвета сосуда.

Наружный слой состоит из рыхлой соединительной ткани, в которой находятся коллагеновые и эластичные волокна, они в ней расположены косо и продольно. В нем же проходят нервы, лимфатические и кровеносные сосуды.

Строение кровеносных сосудов смешанного типа является промежуточным звеном между мышечными и эластичными артериями.

Артериолы также состоят из трех слоев. Но выражены они достаточно слабо. Внутренняя оболочка - это эндотелий, прослойка соединительной ткани и эластичной мембраны. Средний слой состоит из 1 или 2 слоев мышечных клеток, которые расположены спирально.

Структура вен

Для того чтобы сердце и кровеносные сосуды, называемые артериями, функционировали, необходимо, чтобы кровь могла обратно подниматься наверх, минуя силу притяжения. Для этих целей предназначены венулы и вены, имеющие особое строение. Состоят эти сосуды из трех слоев, также как и артерии, хотя они намного тоньше.

Внутренняя оболочка вен содержит эндотелий, в ней также есть слабо развитая эластическая мембрана и соединительная ткань. Средний слой является мышечным, он развит слабо, эластичные волокна в нем практически отсутствуют. Кстати, именно из-за этого, разрезанная вена всегда спадается. Самой толстой является наружная оболочка. Она состоит из соединительной ткани, в ней находится большое количество коллагеновых клеток. Также в некоторых венах в ней находятся гладкомышечные клетки. Именно они способствуют проталкиванию крови в сторону сердца и препятствуют ее обратному току. Во внешнем слое также содержатся лимфатические капилляры.

Сосуды – это трубковидные образования, проходящие по всему человеческому телу. По ним передвигается кровь. Давление в кровеносной системе достаточно большое, так как система замкнута. Кровь по такой системе циркулирует очень быстро.

Через продолжительный период времени на сосудах формируются бляшки, которые оказывают препятствие для передвижения крови. Они образуются на внутренней стороне сосудов. Для преодоления в сосудах преград, сердце качать кровь должно с большей интенсивностью, в результате чего нарушается рабочий процесс сердца. Сердце в данный момент уже не способно кровь доставлять к органам тела. С работой оно не справляется. На данной стадии еще существует возможность вылечиться. Производится очищение сосудов от холестериновых наслоений и солей.

После очищения сосудов восстанавливается их гибкость и эластичность. Пропадает большинство сосудистых заболеваний, к примеру, боли в голове, паралич, склероз, склонность к инфаркту. Происходит восстановление зрения и слуха, уменьшается, состояние носоглотки нормализуется.

Типы кровеносных сосудов

В человеческом организме присутствует три типа сосудов: артерии, вены и кровеносные капилляры. Артерия выполняют функцию доставки крови к разнообразным тканям и органам от сердца. Они сильно образуют артериолы и ветвятся. Вены наоборот возвращают кровь от тканей и органов к сердцу. Кровеносные капилляры являются самыми тонкими сосудами. При их слиянии образуются самые малые вены – венулы.

Артерии

Кровь по артериям перемещается от сердца к разным человеческим органам. На наиболее отдаленном от сердца расстоянии артерии делятся на достаточно мелкие ветви. Подобные ответвления получили название – артериолы.

Артерия состоит из внутренней, наружной и средней оболочки. Оболочка внутренняя – это плоский эпителий с глад

Оболочка внутренняя состоит из эпителия плоского, поверхность которого очень гладкая, он соседствует, а также опирается на базальную эластическую мембрану. Оболочка средняя состоит из мышечной гладкой ткани и эластических развитых тканей. Благодаря мышечным волокнам осуществляется изменение артериального просвета. Эластичные волокна артериям предоставляют прочность, упругость и эластичность стенок.

Благодаря волокнистой рыхлой соединительной ткани, присутствующей в оболочке наружной, артерии находятся в необходимом закрепленном состоянии, при этом они прекрасно защищены.

Средний артериальный слой не имеет мышечной ткани, в его состав входят эластические ткани, которые предоставляют возможность их существования при достаточно высоком давлении крови. К подобным артериям относятся аорта, ствол легочный. Небольшие артерии, находящиеся в среднем слое, практически не имеют эластичных волокон, но они снабжены мышечным слоем, который очень развит.

Кровеносные капилляры

Капилляры расположены в межклеточном пространстве. Из всех сосудов они являются наиболее тонкими. Они размещаются вблизи с артериолами – в местах сильного разветвления маленьких артерий, также они далее остальных сосудов находятся от сердца. Длина капилляров находится в пределах 0,1 — 0,5 мм, просвет составляет 4-8 микрон. Огромное количество капилляров в сердечной мышце. А в мышцах скелетных капилляров, наоборот, очень мало. Капилляров больше в голове человека в сером, нежели в белом веществе. Это из-за того, что численность капилляров увеличивается в тканях, которые обладают высокой степенью метаболизма. Капилляры при слиянии образуют венулы –вены наименьшего размера.

Вены

Данные сосуды предназначены для возвращения крови обратно к сердцу от человеческих органов. Венозная стенка также состоит из внутреннего, наружного и среднего слоя. Но так как слой средний достаточно тонкий в сравнении с артериальным средним слоем, то и венозная стенка намного тоньше.

Так как венам нет необходимости выдерживать высокие давления крови, то и мышечных и эластических волокон в данных сосудах намного меньше, нежели в артериях. В венах также значительно больше на внутренней стенке венозных клапанов. Подобные клапаны отсутствуют в полой верхней вене, венах мозга головы и сердца, в легочных венах. Клапаны венозные препятствуют обратному передвижению в венах крови в рабочем процессе скелетных мышцы.

ВИДЕО

Народные способы лечения сосудистых заболеваний

Лечение чесноком

Необходимо одну чесночную головку раздавить при помощи чесночницы. Затем измельченный чеснок выкладывается в банку и заливается стаканом нерафинированного масла подсолнечного. Если существует возможность, то лучше использовать льняное свежее масло. Дать составу на протяжении одних суток настояться в холодном месте.

После этого в данную настойку нужно добавить один выжатый лимон на соковыжималке вместе с кожурой. Полученная смесь интенсивно перемешивается и принимается за 30 мин до приема пищи по чайной ложке три раза на протяжении дня.

Курс лечения необходимо продолжать на протяжении одного-трех месяцев. Через месяц лечение повторяется.

Настойка от инфаркта и инсульта

В народной медицине существует огромное количество разнообразных средств, предназначенных для лечения сосудов, предупреждения образования тромб, а также для профилактики и инфаркта. Настойка дурмана – это одно из подобных средств.

Плод дурмана напоминает каштан. У него также присутствуют колючки. У дурмана присутствуют пяти сантиметровые дудочки белого цвета. Растение может достигать в высоту до одного метра. Плод после созревания трескается. В данный период его семена созревают. Сеется дурман по весне или осени. Осенью растение атакует колорадский жук. Для избавления от жуков, рекомендуется смазывать ствол растения через два сантиметра от земли вазелином или жиром. Семена после сушки хранятся три года.

Рецепт: 85 г сухих (100 г обычных семян) заливается самогоном в количестве 0,5 л (самогон можно заменить медицинским спиртом, разбавленным водой в пропорции 1:1). Средству необходимо дать настояться на протяжении пятнадцати дней, при этом каждый день его нужно взбалтывать. Процеживать настойку не нужно. Хранить необходимо в темной бутылке при комнатной температуре, оберегать от попадания лучей солнца.

Способ применения: ежедневно утром за 30 мин до приема пищи по 25 капель, обязательно на голодный желудок. Настойка разбавляется в 50-100 мл прохладной, но кипяченой воды. Лечебный курс составляет один месяц. За процессом лечения нужно постоянно следить, рекомендуется составить график. Повторный курс лечения через полгода, а затем через два. После приема настойки хочется очень пить. Поэтому нужно употреблять много воды.

Синим йод для лечения сосудов

Про синий йод говорят в народе много. Кроме его применения для лечения заболеваний сосудов, он применяется в целом ряде иных заболеваний.

Способ приготовления: нужно развести одну чайную ложку картофельного крахмала в 50 мл теплой воды, размешать, добавить сахара одну чайную ложку, лимонную кислоту на кончике ножа. Затем данный раствор выливается в 150 мл вскипяченной воды. Смеси нужно дать полностью остыть, а потом влить в нее 5% настойку йода в количестве одной чайной ложки.

Рекомендации по применению: смесь храниться в закрытой банке при комнатной температуре несколько месяцев. Принимать нужно после приема пищи раз в день на протяжении пяти дней по 6-ть чайных ложек. Затем делается пятидневный перерыв. Лекарство можно принимать через день. При возникновении аллергии, нужно на голодный желудок пить две таблетки угля активированного.

Необходимо помнить, если в раствор не добавлять лимонную кислоту и сахар, тогда срок хранения его уменьшается до десяти суток. Злоупотреблять синим йодом тоже не рекомендуется, потому что при его избыточном употреблении увеличивается в количество слизи, возникают признаки простуды или . В таких случаях нужно прекращать потребление синего йода.

Специальный бальзам для сосудов

В народе есть два способа лечения сосудов с применением бальзамов, способных помогать при глубоком атеросклерозе, гипертонии, ишемической болезни сердца, спазмах церебральных сосудов, инсульте.

Рецепт приготовления 1: 100 мл настоек на спирту корня голубой синюхи, цветков колючего боярышника, листьев белой омелы, травы лекарственной мелиссы, собачьей крапивы, листьев большого подорожника, травы перечной мяты.

Рецепт приготовления 2: смешивается по 100 мл настоек на спирту корня байкальского шлемника, шишек хмеля, корня лекарственной валерианы, собачьей крапивы, травы майского ландыша.

Способ применения бальзама: по ложке столовой 3р в день за 15 мин до приема пищи.

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ

Сосуды кровеносные являются важнейшей составной частью человеческого организма, обеспечивающей надежную транспортную магистраль для передачи во все точки тела. Они входят в единую кровеносную систему, схема которой составлена так, что обеспечивает функционирование всех органов. Трудно даже представить, что общая длина кровеносных сосудов в организме человека составляет порядка 100000 км. И эта огромнейшая длина всех кровеносных сосудов аккуратно уложена внутри тела с охватом всех его уголков. При этом регуляция обеспечивается небольшим насосом – сердцем. Схема работы кровеносной системы показывает всю уникальность человеческого организма.

Строение кровеносных сосудов

По своей сути, кровеносный сосуд представляет собой эластичную трубку, по которой транспортируется кровь. Все сосуды окутывают тело человека густой сетью, объединяясь в замкнутые системы. Для обеспечения прохождения кровяного точка по всей системе внутри таких трубок поддерживается необходимое избыточное давление.

Высокую механическую прочность, эластичность и химическую стойкость обеспечивает трехслойное строение кровеносных сосудов. Упрощенно схема строения выглядит следующим образом:

Высокую механическую прочность, эластичность и химическую стойкость обеспечивает трехслойное строение кровеносных сосудов. Упрощенно схема строения выглядит следующим образом:

- Внутренний слой: очень тонкий слой из эндотелиальных клеток (эпителия), обеспечивающий гладкость поверхности и защиту от воздействия кровяных компонентов.

- Средний слой: имеет наибольшую толщину и составлен из мышечных, эластических и коллагеновых тканей. Обеспечивает необходимую прочность и эластичность.

- Наружный слой: составлен из рыхлой волокнистой соединительной ткани, создающей возможность надежной фиксации и защиты.

Сосудистая стенка содержит множество нервных окончаний (рецепторы и эффекторы), связанных с центральной нервной системой, благодаря чему по рефлексивному механизму обеспечивается нервная регуляция движения крови по сосудам. Кровеносные сосуды имеют большие рефлексогенные области, принимающие самое активное участие в нейрогуморальной регуляции обменных процессов.

Строение и функции сосудов позволяют классифицировать их на 3 категории. Основные типы кровеносных сосудов – артерия, вена и капилляр.

Кровеносные магистрали – артерии

Основная кровеносная магистраль составлена из артерий – сосудов, идущих от сердца к внутренним органам. В них поддерживается наиболее высокое давление, и поэтому их стенки наиболее толстые и упругие. С учетом строения эти сосуды подразделяются на артерии эластического и мышечного типа.

Основная кровеносная магистраль составлена из артерий – сосудов, идущих от сердца к внутренним органам. В них поддерживается наиболее высокое давление, и поэтому их стенки наиболее толстые и упругие. С учетом строения эти сосуды подразделяются на артерии эластического и мышечного типа.

Эластические артерии – наиболее крупные элементы, располагающиеся ближе к сердцу. Самая крупная артерия – аорта. В строении их выделяются более мощные эластические ткани, образующие единый каркас, способный выдержать толчковые сердечные выбросы крови. Эластические ткани обеспечивают упругость сосудов, что очень важно для непрерывного кровотока по всей системе. Сердечный желудочек при сокращении выталкивает больше крови, чем ее вытекает из аорты дальше. В этот период стенки аорты растягиваются, и она собирает всю вытолкнутую кровь, а когда желудочек отдыхает, избыточная масса из растянутой аорты проходит в артерии (хотя из сердца в этот момент кровь не выбрасывается). Так, периодический характер работы сердечного желудочка превращается в бесперебойную подачу крови, обеспеченную артериальной упругостью. Кроме того, именно благодаря упругости сосудистой стенки можно прощупать пульс.

Мышечные артерии – это сосуды средней и малой величины. Они располагаются ближе к периферическим зонам, и в них важно обеспечить продвижение крови, несмотря на снижение давления. Это обеспечивается усиленной сократительной функцией стенки, где преобладают мышечные волокна.

Мышечные артерии – это сосуды средней и малой величины. Они располагаются ближе к периферическим зонам, и в них важно обеспечить продвижение крови, несмотря на снижение давления. Это обеспечивается усиленной сократительной функцией стенки, где преобладают мышечные волокна.

Через артерии обеспечивается кровоснабжение всех внутренних органов. Если рассматривать любой орган, то часть артерий располагается вне его (экстраорганные), часть заходит внутрь (интраорганные). Артериальная система может иметь боковые ветви (анастомозирующие артерии) или переходить сразу в капилляры (конечная артерия). Последний тип более предрасположен к тромбозу и инфаркту. Окончательное разветвление крупных сосудов обеспечивается мелкими артериями – артеолами. Артериола отличается тем, что ее стенка имеет лишь один слой гладких мышц, это обеспечивает их участие в регулирующей функции.

Мельчайшие капилляры

Капилляры – это мельчайшие из всех кровеносных сосудов человека, которые пронизывают все ткани, располагаясь между артериями и венами. Их диаметр составляет порядка 6-12 мкм. Основные функции кровеносных сосудов этого типа заключаются в обеспечении обменных процессов между кровью и тканями. Этот мелкий кровеносный сосуд состоит только из одного слоя эндотелиальных клеток, проницаемого для обменных веществ.

Через капилляры передаются из крови в ткани кислород и питательные компоненты, а углекислый газ и переработанные вещества следуют в обратном направлении.

В любой момент времени задействована только часть мелких сосудиков (открытые капилляры), а другая часть сохраняется в резерве (закрытые капилляры). В среднем на площади 1 мм² поперечного сечения мышцы в состоянии покоя открыто 150-350 капилляров. В нагруженной мышце, с учетом роста потребности кислорода и питательных веществ, открывается большее количество сосудиков – до 2000.

Венозная система

Строение вен аналогично структуре артерий, но они не приносят кровяной поток, а, наоборот, обеспечивают его отток назад после проведенного обменного процесса. С учетом, что давление внутри вен значительно снижается, их стенки достаточно тонкие за счет уменьшения толщины среднего слоя. Венозная система составлена из множества разветвляющихся сосудов, образующих венозное сплетение. Мелкие вены окончательно сливаются с крупными (стволом) венами, которые направляются к сердцу.

Венозная кровь перемещается благодаря отрицательному давлению, обеспечивающемуся сердцем при вдохе, а также сократительной функции гладких мышц. Обратный кровоток по вене устраняется особым их строением: венозные стенки содержат клапаны из складки эндотелия и соединительной ткани.

Сосудистые патологии

Человек может ощущать патологии кровеносных сосудов в виде разных проявлений. Различные виды кровеносных сосудов имеют специфические болезни и аномалии. Опасной сосудистой патологией является аневризма или появление мешковидных выпячиваний. Такое повреждение кровеносных сосудов происходит при разрастании рубцовой ткани в результате болезни коронарных сосудов, сифилисе, гипертонии. Аневризма аорты при тяжелом течении может привести к разрыву.

Аорта может поражаться при инфекционном воспалении или артериосклерозе. Очень опасны травмы и врожденное ослабление стенозной ткани. Наиболее серьезные болезни – обширный артериосклероз и сифилитический аортит. Артериосклероз основного ствола или ветвей (сонная, почечная, подвздошная артерии) может выражаться в появлении тромба. Устранение такой обструкции сосуда проводится только хирургическим путем.

Аорта может поражаться при инфекционном воспалении или артериосклерозе. Очень опасны травмы и врожденное ослабление стенозной ткани. Наиболее серьезные болезни – обширный артериосклероз и сифилитический аортит. Артериосклероз основного ствола или ветвей (сонная, почечная, подвздошная артерии) может выражаться в появлении тромба. Устранение такой обструкции сосуда проводится только хирургическим путем.

Патология легочной артерии и ее главных ветвей вызывается артериосклеротическими процессами и врожденными пороками. Основные причины – расширение сосуда из-за увеличения в ней давления в результате возникновения препятствия кровотоку в легких или на пути возврата крови в левое предсердие, закупорка ветвей оторвавшимся тромбом из воспаленных крупных вен ноги (флебит).

Болезни артерий конечностей приводят к уплотнению среднего стенозного слоя, что ведет к утолщению и искривлению стенок. Поражение артериол (в том числе на лице) нарушает свободный кровоток и приводит к гипертонии.

Венозные болезни имеют широкое распространение. Наиболее часто встречается варикозное расширение вен нижних конечностей. При такой патологии нарушается функция клапанов, стенки вены вытягиваются и наполняются кровью, что вызывает отек ног, болевой синдром и порой изъязвление. Укрепить кровеносные сосуды позволяет тренировка мышц голени и лечебное похудение.

Еще одна патология в виде флебита тоже наблюдается в районе голени. Главная опасность флебита – высокий риск отрыва эмболов, способных пройти через сердце и вызвать закупорку легочной артерии. Эта патология, называемая эмболией легочной артерии, относится к достаточно тяжелым заболеваниям. Поражение крупных вен встречается значительно реже и не представляет большой угрозы для здоровья.

Укрепление сосудов

Лечение сосудистых патологий зависит от вида болезни, а схема его проведения должна разрабатываться специалистом. Однако у всех болезней сосудов есть одна общая слабость – нарушение и ослабление стенозных тканей. В связи с этим общим началом терапии сосудистых заболеваний является решение вопроса о том, как укрепить стенки кровеносных сосудов.

Медикаментозные средства позволяют обеспечить укрепление кровеносных сосудистых тканей. Такие препараты можно подразделить на следующие основные группы: фибраты (Клофибрат, Зокор, Симвалитин, Атромидин, Атромид), станины (Мефакор, Мевакос, Ловостатин), Аскорутин, Церебролизин, Лецитин, сосудорасширяющие лекарства (Папаверин, Эуфиллин). Для укрепления сосудов конечностей рекомендуются такие средства: экстракт Гинкго, Диосмин, экстракт конского каштана.

Медикаментозные средства позволяют обеспечить укрепление кровеносных сосудистых тканей. Такие препараты можно подразделить на следующие основные группы: фибраты (Клофибрат, Зокор, Симвалитин, Атромидин, Атромид), станины (Мефакор, Мевакос, Ловостатин), Аскорутин, Церебролизин, Лецитин, сосудорасширяющие лекарства (Папаверин, Эуфиллин). Для укрепления сосудов конечностей рекомендуются такие средства: экстракт Гинкго, Диосмин, экстракт конского каштана.

Важную роль в укреплении кровеносных магистралей играет витаминотерапия. При лечении и профилактике назначаются следующие витамины:

- Витамины С, Р. Предотвращает сосудистую ломкость, принимается в виде препарата Рутин или геля Троксевазин.

- Витамин В. Содержится в пивных дрожжах, печени, мясе, бобовых культурах, зерне.

- Витамин В5. Содержится в курятине, отрубях, арахисе, желтке куриного яйца, брокколи.

- Витамин С. Прекрасный способ укрепления иммунитета, в большом количестве присутствует в цитрусовых, шиповнике, облепихе, черной смородине, зелени.

- Витаминные комплексы на основе витаминов В.

Замечено улучшение структуры стенозной ткани при повышении употребления следующих продуктов: малина, овсяная каша (не менее 250 г в сутки), оливковое масло, которое можно добавлять в любой салат или употреблять в чистом виде (25-30 мл перед завтраком), зеленый чай, чай с молоком, чай с добавлением шиповника и боярышника, свекла, чернослив, яблоки (особенно запеченные с медом).

Кровеносные сосуды – это уникальная система в человеческом организме, обеспечивающая транспортировку крови и выведение продуктов распада (в том числе углекислого газа). Общее здоровье человека во многом зависит от состояния сосудистой системы. При первых подозрениях на ее заболевание необходимо обратиться к врачу и заняться укреплением стенозных тканей.

Кровеносные сосуды развиваются из мезенхимы. Вначале закладывается первичная стенка, превращающаяся впоследствии во внутреннюю оболочку сосудов. Клетки мезенхимы, соединяясь, образуют полость будущих сосудов. Стенка первичного сосуда состоит из плоских клеток мезенхимы, образующих внутренний слой будущих сосудов. Этот слой плоских клеток принадлежит эндотелию. Позднее из окружающей мезенхимы формируется окончательная, более сложно построенная стенка сосуда. Характерно, что все сосуды в эмбриональном периоде закладываются и строятся как капилляры, и только в процессе их дальнейшего развития простая капиллярная стенка постепенно окружается различными структурными элементами, и капиллярный сосуд превращается либо в артерию, либо в вену, либо в лимфатический сосуд.

Окончательно сформированные стенки сосудов как артерий, так и вен не на всем своем протяжении одинаковы, но как те, так и другие состоят из трех основных слоев (рис. 231). Общей для всех сосудов является тонкая внутренняя оболочка, или интима (tunica intima), выстланная со стороны полости сосудов тончайшими, весьма эластичными и плоскими многоугольными клетками эндотелия. Интима является непосредственным продолжением эндотелия эндокард да. Эта внутренняя оболочка с гладкой и ровной поверхностью предохраняет кровь от свертывания. Если эндотелий сосуда поврежден ранением, инфекцией, воспалительным или дистрофическим процессом и т. п., то у места повреждения образуются небольшие сгустки крови (свертки - тромбы), которые могут увеличиваться в размерах и вызывать закупорку сосуда. Иногда они отрываются от места образования, уносятся током крови и уже в качестве так называемых эмболов закупоривают сосуд в каком-либо другом месте. Действие, оказываемое таким тромбом или эмболом, зависит от того, где оказывается закупоренным сосуд. Так, закупорка сосуда в мозгу может вызывать паралич; закупорка венечной артерии сердца лишает сердечную мышцу притока крови, что выражается в тяжелом сердечном припадке и нередко влечет смерть. Закупорка сосуда, подходящего к какой-либо части тела или внутреннему органу, лишает его питания и может привести к омертвению (гангрене) снабжаемого участка органа.

Кнаружи от внутреннего слоя располагается средняя оболочка (media), состоящая из круговых гладкомышечных волокон с примесью эластической соединительной ткани.

Наружная оболочка сосудов (adventitia) облекает среднюю. Она во всех сосудах построена из фиброзной волокнистой соединительной ткани, содержащей преимущественно продольно расположенные эластические волокна и соединительнотканные клетки.

На границе средней и внутренней, средней и наружной оболочки сосудов эластические волокна образуют как бы тонкую пластинку (membrana elastica interna, membrana elastica externa).

В наружной и средней оболочках кровеносных сосудов разветвляются сосуды, питающие их стенку (vasa vasorum).

Стенки капиллярных сосудов чрезвычайно тонки (около 2 μ) и состоят в основном из слоя эндотелиальных клеток, образующих трубку капилляра. Эта эндотелиальная трубка снаружи оплетена тончайшей сетью волоконец, на которых она подвешена, благодаря чему очень легко и без повреждений смещается. Волоконца отходят от тонкой, основной пленки, с которой связаны также особые клетки - перициты, охватывающие капилляры. Стенка капилляра легко проницаема для лейкоцитов и крови; именно на уровне капилляров через их стенку совершается обмен между кровью и тканевыми жидкостями, а также между кровью и внешней средой (в выделительных органах).

Артерии и вены обычно принято делить на крупные, средние и мелкие. Самые же мелкие артерии и вены, переходящие в капилляры, называются артериолами и венулами. Стенка артериолы состоит из всех трех оболочек. Самая внутренняя эндотелиальная, а следующая за ней средняя построена из циркулярно расположенных гладких мышечных клеток. При переходе артериолы в капилляр в ее стенке отмечаются только одиночные гладкие мышечные клетки. С укрупнением же артерий количество мышечных клеток постепенно увеличивается до непрерывного кольцевого слоя - артерии мышечного типа.

Строение мелких и средних артерий отличается еще некоторой особенностью. Под внутренней эндотелиальной оболочкой непосредственно расположен слой вытянутых и звездчатых клеток, которые в более крупных артериях образуют слой, играющий роль камбия (росткового слоя) для сосудов. Этот слой участвует в процессах регенерации стенки сосуда, т. е. он обладает свойством восстанавливать мышечный и эндотелиальный слои сосуда. В артериях среднего калибра или смешанного типа камбиальный (ростковый) слой более развит.

Артерии крупного калибра (аорта, ее крупные ветви) называются артериями эластического типа. В их стенках преобладают эластические элементы; в средней оболочке концентрически заложены прочные эластические мембраны, между которыми лежит значительно меньшее количество гладких мышечных клеток. Камбиальный слой клеток, хорошо выраженный в мелких и средних артериях, в крупных артериях превращается в слой подэндотелиальной рыхлой соединительной ткани, богатой клетками.

Благодаря эластичности стенок артерии, подобно резиновым трубкам, под напором крови могут легко растягиваться и не спадаются, если даже кровь из них выпущена. Все эластические элементы сосудов вместе образуют единый эластический остов, работающий, как пружина, каждый раз возвращая стенку сосуда в первоначальное состояние, как только наступит расслабление гладких мышечных волокон. Так как артериям, особенно крупным, приходится выдерживать довольно высокое кровяное давление, то их стенки отличаются весьма большой прочностью. Наблюдения и опыты показывают, что артериальные стенки могут выдерживать даже такое сильное давление, какое бывает в паровом котле обычного паровоза (15 атм.).

Стенки вен обычно тоньше, чем стенки артерий, особенно их средняя оболочка. В венозной стенке также значительно меньше и эластической ткани, поэтому вены очень легко спадаются. Наружная оболочка построена из волокнистой соединительной ткани, в которой преобладают коллагеновые волокна.

Особенностью вен является наличие в них клапанов в виде полулунных кармашков (рис. 232), образованных из удвоения внутренней оболочки (интимы). Однако клапаны находятся не во всех венах нашего тела; их лишены вены мозга и его оболочек, вены костей, а также значительная часть вен внутренностей. Клапаны чаще встречаются в венах конечностей и шеи, они открыты в сторону сердца, т. е. по направлению тока крови. Преграждая обратный отток, могущий возникнуть вследствие низкого давления крови и в силу закона тяжести (гидростатическое давление), клапаны облегчают ток крови.

Если бы в венах не было клапанов, вся тяжесть столба крови высотой более 1 м давила бы на поступающую в нижнюю конечность кровь и этим сильно затрудняла бы кровообращение. Далее, если бы вены представляли собой негнущиеся трубки, одни клапаны не могли бы обеспечить циркуляцию крови, так как все равно весь столб жидкости давил бы на нижележащие отделы. Вены расположены среди больших скелетных мышц, которые, сокращаясь и расслабляясь, периодически сжимают венозные сосуды. Когда сокращающаяся мышца сжимает вену, клапаны, расположенные ниже места зажима, закрываются, а расположенные выше - открываются; когда же мышца расслабляется и вена вновь оказывается свободной от сжатия, верхние клапаны в ней закрываются и задерживают вышерасположенный столб крови, тогда как нижние открываются и дают возможность сосуду вновь наполниться поступающей снизу кровью. Такое нагнетающее действие мышц (или "мышечный насос") в значительной степени помогает циркуляции крови; стояние в течение многих часов на одном месте, при котором мышцы мало помогают движению крови, утомляет больше, чем ходьба.