Патологические анатомия и физиология (раздел находится в разработке). Паренхиматозные дистрофии. Патологическая анатомия Характеристика паренхиматозных дистрофий

ГИАЛИНОВО-КАПЕЛЬНАЯ ДИСТРОФИЯ

При гиалиново-капельной дистрофии в цитоплазме появляются крупные гиалиноподобные белковые глыбки и капли, сливающиеся между собой и заполняющие тело клетки. В основе этой дистрофии лежит коагуляция белков цитоплазмы с выраженной деструкцией ультраструктурных элементов клетки – фокальный коагуляционный некроз.

Этот вид диспротеиноза часто встречается в почках, реже – в печени, и совсем редко – в миокарде.

Внешний вид органов при этой дистрофии не имеет каких-либо характерных черт. Макроскопические изменения характерны для тех заболеваний, при которых встречается гиалиново-капельная .

В почках при микроскопическом исследовании накопление крупных зерен белка ярко-розового цвета – гиалиновых капель – находят в нефроцитах. При этом наблюдается деструкция митохондрий, эндоплазматической сети, щеточной каемки. В основе гиалиново-капельной дистрофии нефроцитов лежит вакуолярно-лизосомного аппарата эпителия проксимальных и дистальных извитых канальцев, в норме реабсорбирующего белки. Поэтому этот вид дистрофии нефроцитов очень часто встречается при нефротическом синдроме и отражает реабсорбционную извитых канальцев в отношении белков. Этот синдром является одним из проявлений многих заболевании почек, при которых первично поражается гломерулярный фильтр (гломерулонефрит, почек, парапротеинемическая и др.)

В печени при микроскопическом исследовании в гепатоцитах находят глыбки и капли белковой природы – это алкогольный гиалин, представляющий собой на ультраструктурном уровне нерегулярные агрегаты микрофибрилл и гиалиновые неправильной формы включения (тельца Маллори). Образование этого белка и телец Маллори служит проявлением извращенной белково-синтетической функции гепатоцита и выявляется постоянно при алкогольном е.

Исход гиалиново-капельной дистрофии неблагоприятен: она завершается необратимым процессом, ведущим к тотальному коагуляционному некрозу клетки.

Функциональное значение этой дистрофии очень велико – происходит резкое снижение функции органа. С гиалиново-капельной дистрофией эпителия почечных канальцев связаны появление в моче белка (протеинурия) и цилиндров (цилиндрурия), потеря белков плазмы (гипопротеинемия), нарушение ее электролитного баланса. Гиалиново-капельная гепатоцитов нередко является морфологической основой нарушений многих функций печени.

ГИДРОПИЧЕСКАЯ, ИЛИ ВАКУОЛЬНАЯ ДИСТРОФИЯ

Гидропическая, или вакуольная, характеризуется появлением в клетке вакуолей, наполненных цитоплазматической жидкостью. Жидкость накапливается в цистернах эндоплазматического ретикулума и в митохондриях, реже в ядре клетки. Механизм развития гидропической дистрофии сложен и отражает нарушения водно-электролитного и белкового обмена, ведущие к изменению коллоидно-осмотического давления в клетке. Большую роль играет нарушение проницаемости мембран клетки, сопровождающееся их распадом. Это ведет к активации гидролитических ферментов лизосом, которые разрывают внутримолекулярные связи с присоединением воды. По существу такие изменения клетки являются выражением фокального колликвационного некроза.

Гидропическая наблюдается в эпителии кожи и почечных канальцев, в гепатоцитах, мышечных и нервных клетках, а также в клетках коры надпочечников.

Причины развития гидропической дистрофии в разных органах неоднозначны. В почках – это повреждение гломерулярного фильтра (гломерулонефрит, ), что ведет к гиперфильтрации и недостаточности ферментной системы нефроцитов, в норме обеспечивающей реабсорбцию воды; отравление гликолями, гипокалиемия. В печени гидропическая возникает при вирусном и токсическом ах. Причинами гидропической эпидермиса могут быть инфекции, аллергии.

Внешний вид органов и тканей мало изменяется при гидропической дистрофии.

Микроскопическая картина: паренхиматозные клетки увеличены в объеме, цитоплазма их заполнена вакуолями, содержащими прозрачную жидкость. Ядро смещается на периферию, иногда вакуолизируется или сморщивается. Нарастание гидропии приводит к распаду ультраструктур клетки и переполнению клетки водой, появлению заполненных жидкостью баллонов, поэтому такие изменения называют баллонной дистрофией.

Исход гидропической дистрофии, как правило, неблагоприятный; она завершается тотальным колликвационным некрозом клетки. Поэтому функция органов и тканей при гидропической дистрофии резко снижена.

РОГОВАЯ ДИСТРОФИЯ

Роговая , или патологическое ороговение, характеризуется избыточным образованием рогового вещества в ороговевающем эпителии (гиперкератоз, ) или образованием рогового вещества там, где в норме его не бывает – патологическое ороговение на слизистых оболочках, например, в полости рта (лейкоплакия), пищеводе, шейке матки. Роговая может быть местной или общей, врожденной или приобретенной.

Причины роговой дистрофии разнообразны: хроническое воспаление, связанное с инфекционными агентами, действием физических и химических факторов, авитаминозы, врожденное нарушение развития кожи и др.

Исход может быть двояким: устранение вызывающей причины в начале процесса может привести к восстановлению ткани, однако в далеко зашедших случаях наступает гибель клеток.

Значение роговой дистрофии определяется ее степенью, распространенностью и длительностью. Длительно существующее патологическое ороговение слизистой оболочки (лейкоплакия) может явиться источником развития овой опухоли. Врожденный резкой степени, как правило, несовместим с жизнью.

ПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ ЖИРОВЫЕ ДИСТРОФИИ (ЛИПИДОЗЫ)

В цитоплазме клеток содержатся в основном липиды, которые образуют с белками сложные лабильные жиро-белковые комплексы – липопротеиды. Эти комплексы составляют основу мембран клетки. Липиды вместе с белками являются составной частью и клеточных ультраструктур. Помимо липопротеидов, в цитоплазме встречаются в небольшом количестве жиры в свободном состоянии.

Паренхиматозная жировая – это структурные проявления нарушения обмена цитоплазматических липидов, которые могут выражаться в накоплении жира в свободном состоянии в клетках, где он не обнаруживаются и в норме.

Причины жировой дистрофии разнообразны:

- кислородное голодание (тканевая гипоксия), поэтому жировая так часто встречается при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, хронических заболеваниях легких, х, хроническом е и т. д. В условиях гипоксии страдают в первую очередь отделы органа, находящиеся в функциональном напряжении;

- тяжелые или длительно протекающие инфекции (дифтерия, туберкулез, );

- интоксикации (фосфор, мышьяк, хлороформ, алкоголь), ведущие к нарушениям обмена;

- авитаминозы и одностороннее (с недостаточным содержанием белков) питание, сопровождающееся дефицитом ферментов и липотропных факторов, которые необходимы для нормального жирового обмена клетки.

Паренхиматозная жировая характеризуется, главным образом, накоплением триглицеридов в цитоплазме паренхиматозных клеток. При нарушении связи белков с липидами – декомпозиции, которая возникает под действием инфекций, интоксикаций, продуктов перекисного окисления липидов – возникает деструкция мембранных структур клетки и в цитоплазме появляются свободные липоиды, являющиеся морфологическим субстратом паренхиматозной жировой дистрофии. Наиболее часто она наблюдается в печени, реже в почке и миокарде, и расценивается как неспецифический ответ на большое количество типов повреждения.

Нормальный метаболизм триглицеридов в печени играет центральную роль в метаболизме жиров. Свободные жирные кислоты током крови приносятся в печень, где они преобразовываются в триглицериды, фосфолипиды и сложные эфиры холестерина. После того, как эти липиды формируют комплексы с белками, которые также синтезируются в клетках печени, они секретируются в плазму как липопротеины. При нормальном метаболизме количество триглицеридов в клетке печени невелико и не может быть замечено при обычных микроскопических исследованиях.

Микроскопические признаки жировой дистрофии: любой жир, находящийся в тканях, растворяется в растворителях, которые используются при окраске образцов ткани для микроскопического исследования. Поэтому при обычной проводке и окраске ткани (окраска гематоксилином и эозином) клетки в самых ранних стадиях жировой дистрофии имеют бледную и пенистую цитоплазму. По мере увеличения жировых включений в цитоплазме появляются небольшие вакуоли.

Специфическая окраска на жиры требует использования замороженных срезов, сделанных из свежей ткани. В замороженных срезах жир остается в цитоплазме, после чего срезы окрашиваются специальными красителями. Гистохимически жиры выявляются с помощью ряда методов: судан IV, жировой красный О и шарлах рот окрашивают их в красный цвет, судан Ш – в оранжевый, судан черный B и осмиевая кислота – в черный, сульфат нильского голубого окрашивает жирные кислоты в темно-синий цвет, а нейтральные жиры – в красный. С помощью поляризационного микроскопа можно дифференцировать изотропные и анизотропные липиды. Анизотропные липиды, такие как холестерин и его эфиры, дают характерное двойное лучепреломление.

Жировая печени проявляется резким увеличением содержания и изменением состава жиров в гепатоцитах. В клетках печени вначале появляются гранулы липидов (пылевидное ), затем мелкие капли их (мелкокапельное ), которые в дальнейшем сливаются в крупные капли (крупнокапельное ) или в одну жировую вакуоль, которая заполняет всю цитоплазму и отодвигает ядро на периферию. Измененные таким образом печеночные клетки напоминают жировые. Чаще отложение жиров в печени начинается на периферии, реже – в центре долек; при значительно выраженной дистрофии клеток печени имеет диффузный характер.

Макроскопически печень при жировой дистрофии увеличена, малокровна, тестоватой консистенции, имеет желтый или охряно-желтый цвет, с жирным блеском на разрезе. При разрезе на лезвии ножа и поверхности разреза виден налет жира.

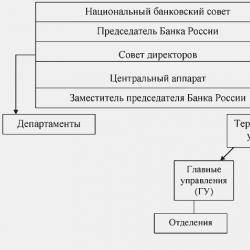

Причины жировой дистрофии печени (рис. 1): накопление триглицеридов в цитоплазме клеток печени возникает в результате нарушения метаболизма при следующих условиях:

- когда увеличивается мобилизация жиров в жировой ткани, что приводит к увеличению количества жирных кислот, достигающих печени, например, при голодании и сахарном е;

- когда скорость преобразования жирных кислот в триглицериды в клетке печени увеличена из-за повышенной активности соответствующих ферментных систем. Это – главный механизм влияния алкоголя, который является мощным стимулятором ферментов.

- когда уменьшено окисление триглицеридов до ацетил-КоА и кетоновых тел в органах, например, при гипоксии, и приносимый током крови и лимфы жир не окисляется – жировая инфильтрация;

- когда синтез белков-акцепторов жиров недостаточен. Таким путем возникает жировая печени при белковом голодании и при отравлении некоторыми гепатотоксинами, например, четыреххлористым углеродом и фосфором.

Рис.1. Жировой обмен в клетке печени

Нарушения, вызывающие жировую дистрофию, обозначены цифрами, описание смотри в тексте.

Типы жировой дистрофии печени:

- Острая жировая печени – редкое, но серьезное состояние, связанное с острым поражением печени. При острой жировой дистрофии печени триглицериды накапливаются в цитоплазме как маленькие, ограниченные мембраной вакуоли (мелкокапельная жировая печени).

- Хроническая жировая печени может возникать при хроническом е, недоедании и при отравлении некоторыми гепатотоксинами. Жировые капли в цитоплазме соединяются, формируя большие вакуоли (крупнокапельная жировая печени). Локализация жировых изменений в дольке печени зависит от причин, которые их обусловили. Даже при тяжелой хронической жировой печени редко имеются клинические проявления дисфункции печени.

Жировая миокарда характеризуется накоплением триглицеридов в миокарде.

Причины жировой дистрофии миокарда:

- хронические гипоксические состояния, особенно при выраженной анемии. При хронической жировой дистрофии желтые полосы чередуются с красно-коричневыми участками ("тигровое сердце"). Клинические признаки обычно не сильно выражены.

- токсическое поражение, например дифтеритический , вызывает острую жировую дистрофию. Макроскопически сердце дряблое, имеется желтое диффузное окрашивание, сердце выглядит увеличенным в объеме, камеры его растянуты; в клинической картине появляются признаки острой сердечной недостаточности.

Жировая миокарда рассматривается как морфологический эквивалент его декомпенсации. Большинство митохондрий при этом распадается, поперечная исчерченность волокон исчезает. Развитие жировой дистрофии миокарда чаще всего связывают не с разрушением комплексов клеточных мембран, а с деструкцией митохондрий, что ведет к нарушению окисления жирных кислот в клетке. В миокарде жировая характеризуется появлением в мышечных клетках мельчайших жировых капель (пылевидное ). При нарастании изменений эти капли (мелкокапельное ) полностью замещают цитоплазму. Процесс имеет очаговый характер и наблюдается в группах мышечных клеток, расположенных по ходу венозного колена капилляров и мелких вен, чаще субэндо- и субэпикардиально.

В почках при жировой дистрофии жиры появляются в эпителии проксимальных и дистальных канальцев. Обычно это нейтральные жиры, фосфолипиды или холестерин, который обнаруживают не только в эпителии канальцев,

но и в строме. Нейтральные жиры в эпителии узкого сегмента и собирательных трубок встречаются как физиологическое явление.Внешний вид почек: они увеличены, дряблые (при сочетании с ом плотные), корковое вещество набухшее, серое с желтым крапом, заметным на поверхности и разрезе.

Механизм развития жировой дистрофии почек связан с инфильтрацией эпителия почечных канальцев жиром при липемии и гиперхолестеринемии (нефротический синдром), что ведет к гибели нефроцитов.

Исход жировой дистрофии зависит от ее степени. Если она не сопровождается грубым поломом клеточных структур, то, как правило, оказывается обратимой. Глубокое нарушение обмена клеточных липидов в большинстве случаев заканчивается гибелью клетки.

Функциональное значение жировой дистрофии велико: функционирование органов при этом резко нарушается, а в ряде случаев и прекращается. Некоторые авторы высказывали мысль о появлении жира в клетках в период реконвалесценции и начала репарации. Это согласуется с биохимическими представлениями о роли пентозофосфатного пути утилизации глюкозы в анаболических процессах, что сопровождается также синтезом жиров.

ПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ УГЛЕВОДНЫЕ ДИСТРОФИИ

Углеводы, которые определяются в клетках и тканях и могут быть идентифицированы гистохимически, делят на полисахариды, из которых в животных тканях выявляются лишь гликоген, гликозаминогликаны (мукополисахариды) и гликопротеиды. Среди гликозаминогликанов различают нейтральные, прочно связанные с белками, и кислые, к которым относятся гиалуроновая, хондроитинсерная кислоты и гепарин. Кислые гликозаминогликаны как биополимеры способны вступать в непрочные соединения с рядом метаболитов и осуществлять их транспорт. Главными представителями гликопротеидов являются муцины и мукоиды. Муцины составляют основу слизи, продуцируемой эпителием слизистых оболочек и железами, мукоиды входят в состав многих тканей.

Гистохимические методы выявления углеводов. Полисахариды, гликозаминогликаны и гликопротеиды выявляются ШИК-реакцией. Сущность реакции заключается в том, что после окисления йодной кислотой (или реакции с перйодатом калия) образующиеся альдегиды дают с фуксином Шиффа красное окрашивание. Для выявления гликогена ШИК-реакцию дополняют ферментативным контролем – обработкой срезов амилазой. Гликоген окрашивается кармином Беста в красный цвет. Гликозаминогликаны и гликопротеиды определяют с помощью ряда методов, из которых наиболее часто применяют окраски толуидиновым синим или метиленовым синим. Эти окраски позволяют выявлять хромотропные вещества, дающие реакцию метахромазии. Обработка срезов ткани гиалуронидазой (бактериальной, тестикулярной) с последующей окраской теми же красителями позволяет дифференцировать различные гликозаминогликаны; это возможно также при изменении рН красителя.

Паренхиматозная углеводная может быть связана с нарушением обмена гликогена или гликопротеидов.

Нарушение обмена гликогена

Основные запасы гликогена находятся в печени и скелетных мышцах. Гликоген печени и мышц расходуется в зависимости от потребностей организма (лабильный гликоген). Гликоген нервных клеток, проводящей системы сердца, аорты, эндотелия, эпителиальных покровов, слизистой оболочки матки, соединительной ткани, эмбриональных тканей, хряща является необходимым компонентом клеток и его содержание не подвергается заметным колебаниям (стабильный гликоген). Однако деление гликогена на лабильный и стабильный условно.

Страницы: 2Патологическая анатомия – это наука, которая изучает патоморфологию болезней на разных морфологических уровнях - макроскопическом, анатомическом, микроскопическом, электронно-микроскопическом и других уровнях структурной организации организма.

Патанатомия включает два раздела:

общая патанатомия;

частная патанатомия.

В общей патанатомии изучаются общепатологические процессы.

повреждение;

дисциркуляция;

воспаление;

компенсаторно-приспособительные процессы;

Повреждение или альтерация является универсальным общепатологическим процессом. Без повреждения нет болезней.

Повреждение касается всех уровней структурной организации.

Это- 8 уровней:

молекулярный;

ультраструктурный;

клеточный;

межклеточный;

тканевой;

органный;

системный;

организменный.

При повреждении структуры на разных уровнях в итоге имеет место снижение ее жизнедеятельности.

При изучении развития болезней вследствие повреждения структур выделяют два раздела патологии.

Этиология.

Патогенез.

Этиология это учение о причинах повреждения и болезней.

Патогенез это учение о механизмах развития повреждения и болезней.

Все этиологические факторы можно объединить в 7 групп:

Физические факторы: термические высокая и низкая температуры, механические, лучевые, электромагнитные колебания.

Химические: кислоты, щелочи, отравляющие вещества, соли тяжелых металлов и другие.

Токсины - эндогенные и экзогенные яды.

Инфекции.

Дисциркуляция.

Нервно-трофические.

Метаболические - нарушение обмена веществ при голодании, авитаминозах, дисбалансе питания.

Патогенез

В этом разделе изучаются такие механизмы повреждения как характер действия повреждающего факторы, который может быть –

прямым и непрямым.

Прямой - это непосредственное разрушение структуры. Непрямой - разрушение через гуморальные, нервные, эндокринные, иммунные факторы.

Изучается также глубина и выраженность повреждения в зависимости от силы повреждающего фактора и реактивности структур организма.

Характеристика повреждения

Оно может быть обратимым и необратимым. В развитии повреждения проходит несколько этапов, когда повреждение от легких форм переходит к средне–тяжелым, тяжелым и, наконец, к гибели структуры. Гибель структуры обозначает термин некроз.

Разновидностью повреждения является дистрофия. Это такой вариант повреждения, когда структура частично разрушено, но еще сохранена и функционирует.

Дистрофия

Расшифровка термина: дис – расстройство, трофика питания. То есть прямой перевод означает расстройство питания.

Развернутое определение термина дистрофии.

Дистрофия это повреждение клеточных и тканевых структур в ответ на нарушение их трофики.

Трофика-это совокупность механизмов, обеспечивающих функциональную и структурную организацию клеток и тканей в целом.

Выделяют два типа трофических механизмов:

клеточные;

внеклеточные.

Клеточные механизмы включают структурные компоненты клеточной организации, обеспечивающие внутриклеточный обмен веществ. Клетка при этом представляется как саморегулирующая система, в которой задействованы органеллы цитоплазмы, гиалоплазма и ядро.

Внеклеточные механизмы представлены-

транспортными системами кровеносные и лимфатические сосуды;

эндокринная система;

нервная система.

Дистрофии могут быть результатом нарушения и клеточных и неклеточных механизмов трофики.

Потому можно говорить о 3 группах дистрофий в зависимости от нарушения деятельности тофических механизмов-

дистрофии вследствие нарушения клеточных механизмов трофики;

дистрофии вследствие нарушения работы транспортных систем;

дистрофии вследствие нарушения деятельности нервной и эндокринной систем.

При первой группе дистрофий основным патогенетическим звеном является ферментопатия.

Она может быть абсолютной отсутствие ферментов, относительной мало ферментов.

При ферментопатиях развиваются процессы накопления предшествующих метаболитов и блокировка последующих биохимических реакций.

Накопление метаболитов определяется термином тезаурисмозы - болезни накопления. От греческого слова тезаурос – запас.

Вторая группа дистрофий связана с нарушением деятельности транспортных систем, обеспечивающих подвоз продуктов питания и удаления вредных метаболитов.

Главным патогенетическим звеном при этом является гипоксия- снижение количества кислорода.

При третьей группе дистрофий имеет место нарушение деятельности нервной и эндокринных систем. Главным патогенетическим звеном в этом случае является недостаток биологических активных веществ – биоактиваторов - различных гормонов и медиаторов.

В развитии дистрофий отмечаются следующие морфогенетические и биохимические процессы -

инфильтрация- накопление белков, жиров, углеводов в клетках и вне клеток;

извращенный синтез- синтез необычных веществ;

трансформация – переход одних веществ в другие - белков в жиры, углеводов в жиры и так далее;

декомпозиция (фанероз) - распад белково-полисахаридных комплексов, белково-липопротедных комплексов.

Классификация дистрофий

В основу классификации положено 4 принципа:

морфологический;

биохимический;

генетический;

количественный.

По морфологическому принципу выделяют три вида дистрофий в зависимости от того, что поражается первично - паренхима клетки или мезенхима межклеточные структуры- строма сосуды.

Паренхиматозный - первично поражаются клетки.

Мезенхимальный – первично поражаются межклеточные структуры.

Смешанный – одновременное поражение и паренхимы и мезенхимы.

По биохимическому принципу выделяют дистрофии с нарушением белкового, жирового, углеводного, минерального, пигментного, нуклеопртеодного обменов.

По генетическому принципу выделяют дистрофии приобретенные и наследственные.

По количественному принципу выделяют дистрофии локальные и распространенные.

Основной принцип – морфологический. В рамках морфологической классификации работают и другие классификации.

В итоге можно говорить о 3 видах дистрофий:

Паренхиматозная дистрофия.

Мезенхимальная дистрофия.

Смешанная дистрофия.

Паренхиматозные дистрофии

По биохимическому принципу они делятся на:

белковые диспротеинозы;

жировые липидозы;

углеводные.

Диспротеинозы

В основе этих дистрофий лежит нарушение белкового обмена.

Выделяют 4 вида белковых дистрофий

Зернистая.

Гидропическая.

Гиалиновокапельная.

Зернистая дистрофия

Синонимы - тусклое, мутное набухание.

Термин зернистая - отражает гистологическую картину патологии. При этом виде дистрофий цитоплазма вместо гомогенной становится зернистой.

Термины - мутное, тусклое набухание отражают внешний вид поврежденного органа.

Суть патологии - под влиянием действия повреждающего фактора происходит увеличение митохондрий, которые придают цитоплазме зернистый вид.

В развитии дистрофии выделяют две стадии-

компенсации;

декомпенсации.

На стадии компенсации митохондрии увеличены, но не повреждены.

На стадии декомпенсации митохондрии увеличены и несколько повреждены.

Однако повреждение митохондрий легкое. При прекращении действия повреждающего фактора они полностью восстанавливают свою структуру.

Микроскопически отмечается в цитоплазме клеток разных органов гепатоцитах, эпителии почечных канальцев, миокардиоцитах зернистость цитоплазы. Состояние митохондрий раскрывают только электронно-микроскопические исследования.

Макроскопический вид органов:

Почка несколько увеличена в размерах, на разрезе тусклая, мутная.

Печень дряблая, края печени закруглены.

Сердце - дряблое, миокард тусклый, мутный, цвета вареного мяса.

Причины зернистой дистрофии:

нарушение кровоснабжения органов;

инфекции;

интоксикации;

физические, химические факторы;

нарушение нервной трофики.

Значение и исход- процесс обратим, но при продолжении действия повреждающего фактора зернистая дистрофия переходит в более тяжелый вид дистрофий.

Клиническое значение определяется масштабом дистрофии и локализацией. При тотальном поражении миокарда может наступить сердечная недостаточность.

Гидропическая дистрофия

Или водянистая. Характеризуется появлением жидких вакуолей в цитоплазме.

Локализация - эпителий кожи, гепатоциты, эпителий почечных канальцев, миокардиоциты, нервные клетки, клетки коры надпочечников и клетки других органов.

Макроскопия - картина неспецифична.

Микроскопия - обнаруживаются вакуоли, заполненные тканевой жидкостью.

Электронная микроскопия - свидетельствует, что тканевая жидкость накапливается прежде всего в митоходриях, структура которых полностью разрушается и от них остаются пузырьки, заполненные тканевой жидкостью.

В случаях выраженной гидропической дистрофии на месте клетки остается одна большая вакуоль, заполненная цитоплазматической жидкостью. В этом варианте дистрофии все органеллы цитоплазмы клетки разрушаются, а ядро оттесняется на периферию. Такой вариант гидропической дистрофии носит название - баллонная дистрофия.

Исход гидропической дистрофии, особенно баллонной неблагоприятен. Клетка может в последующем погибнуть. А функция поврежденного органа существенно снижается.

Причины гидропической дистрофии – инфекции, интоксикации, гипопротеинемия при голодании, и другие этиологические факторы повреждения.

Гиалиново-капельная дистрофия

Суть процесса - появление в цитоплазме клеток глыбок белка как результат разрушения органелл.

Локализация почки, печень и другие органы.

Причины - вирусные инфекции, алкогольные интоксикации, длительное применение эстрогенов и прогестерона с целью предохранения беременности.

Значение- функция клеток и в целом органа резко снижаются. Поврежденная клетка в дальнейшем погибает.

Роговая дистрофия

Выражается в избыточном появлении рогового вещества в ороговевающем эпидермисе или в местах, где процессы ороговения в норме отсутствуют.

Процесс может быть местным и общим.

пороки развития кожи ихтиоз - рыбья чешуя - врожденная патология, при которой на значительной поверхности кожи отмечается ороговение эпидермиса;

хроническое воспаление;

авитаминоз;

вирусная инфекция.

Исход часто необратим для пораженной клетки - она гибнет. Но в целом болезнь можно излечить в случае прекращения действия причинного фактора.

Значение - местные очаги повышенного ороговения особого клинического значения не имеют. Но иногда из очагов поражения на слизистой лейкоплакии- белые пятна - может возникать рак.

Распространенный врожденный вариант роговой дистрофии ихтиоз - несовместим с жизнью. Больные быстро погибают.

Болезни накопления при нарушении метаболизма аминокислот также относятся белковым паренхиматозным дистрофиям.

Наиболее часто отмечается 3 вида патологии:

Фенилкетонурия.

Гомоцистинурия.

Тирозиноз.

Фенилкетонурия

Фенилкетонурия - заболевание связано с дефицитом фермента- фенил-аланин – 4 гидролаза. При это отмечается накопление фенил-пировиноградной кислоты.

Клиника: слабоумие, судорги, дефекты пигментации светлые волосы, голубые глаза, дерматиты, экземы, мышиный запах. Отмечаются также - эпилептиформные припадки, повышенная возбудимость, агрессивность, потемнение мочи.

Патоморфология:

Демиелинизация волокнистой глии центральной нервной системы.

Жировая дистрофия печени.

Ангиоматоз.

Гипоплазия тимуса.

Исчезновение нервных клеток головного мозга.

Сосудистая патология глаз.

Гомоцистинурия (цистиноз)

умственная отсталость;

подвывих хрусталика;

тромбоэмболия;

судороги.

Патоморфология: дистрофия и некроз клеток головного мозга, печени, почек, дисплазия костной ткани.

Тирозиноз

В основе болезни лежит дефицит тирозинтрансаминазы. Поражаются центральная нервная система, печень, почки, кости. Часто сочетается с цистинозом. Редкая патология.

Липидозы

Липиды явлются одним из компонентов белково-липидных комплексов, составляющих основу клеточных мембран.

Типы липидов:

Фосфатиды - присутствуют везде, особенно их много в центральной нервной системе.

Стериды - эфиры жирных кислот + циклические спирты (стерины). Широко распространенный класс веществ, играющих большую роль в организме (холестерин, холестероиды).

Сфинголипиды: сфингомиелины, цереброзиды, ганглиозиды. Их особенно много в центральной нервной системе.

Воска - класс веществ, близкий к жирам.

В цитоплазме отмечаются и нейтральные жиры, основным депо которых является жировая ткань. Они представляют собой соединения глицерина(щелочь) и жирных кислот(кислоты). Гистохимически нейтральные жиры выявляются на замороженных срезах с помощью окраски судан 3. Окрашиваются в ярко красный цвет.

Паренхиматозная жировая дистрофия

Локализуется там же, где и белковая дистрофия. Обе дистрофии часто сочетаются.

Макроскопический вид пораженных органов имеет свои особенности.

Сердце - увеличено в объеме, желудочки расширены (дилятация), миокард дряблый, глинистого вида. Под эндокардом видны желтые полосы. Эта картина получила название тигровое сердце.

Печень увеличена, тестоватой консистенции, охряно-желтого цвета, при разрезе на лезвии ножа остаются скопления в виде налета жира.

Почки увеличены, дряблые, отмечаются желтоватые мелкие пятна под капсулой и на разрезе.

Микроскопическая картина- в цитоплазме кардиомиоцитов, эпителия почечных канальцев, гепатоцитов определяются включения жира в виде мелких, средних и крупных капель. Биохимический состав их сложен. Это могут быть нейтральные жиры, жирные кислоты, фосфолипиды, холестериды.

Причины паренхиматозных липидозов:

тканевая гипоксия (особенно часто в миокарде);

инфекции - туберкулез, нагноительные процессы, сепсис, вирусы, алкоголь;

интоксикации - фосфор, мышьяк, соли тяжелых металлов, алкоголь;

авитаминозы;

голодание - алиментарная дистрофия.

Исходные варианты:

при незначительно выраженном процессе - патология обратима;

в случаях очень выраженного процесса может наступить гибель клетки - некроз.

Значение - снижение функции органов вплоть до развития недостаточности, особенно опасно и скоротечно протекает повреждение миокарда. Развивается сердечная недостаточность и смерть больного.

Наследственные липидозы

Самый частый вариант болезней накопления.

Виды патологии:

Ганглиозидозы.

Сфингомиелинозы.

Глюкоцереброзидозы.

Лейкодистрофии.

1. Ганглиозидозы – различают 7 видов ганлиозидозов в зависимости от вариантов ферментопатий. Болезнь может проявляться в детском и юношеском возрасте. Особенно тяжело протекает заболевание в ранне-детском варианте. Оно получило название амавротическая идиотия Тея – Сакса. Симптомы болезни - слепота (амавроз), дистрофия и гибель нервных клеток головного мозга с развитием слабоумия (идиотия). Смерть детей наступает в 2- 4 года.

2. Сфингомиелинозы - дефицит фермента сфингомиелиназы с накоплением сфингомиелинов в клетках головного мозга, печени, селезенки, лимфатических узлах. Патоморфология болезни характеризуется появлением пенистых клеток – клеток в цитоплазме которых накапливаются сфингомиелины, которые при обработке в спиртах и эфирах в процессе приготовления гистологических срезов растворились. А на месте их в цитоплазме остались пустоты, что и обусловливает пенистый вид цитоплазмы этих клеток.

Клинические симптомы в классическом варианте болезни (болезнь Нимана-Пика): начало - 5-6 месяц жизни, слабоумие, похудание, увеличение печени и селезенки, приступы удушья, напоминающие приступы бронхиальной астмы, гипертермические кризы (повышение температуры).

3. Глюкоцереброзидоз (болезнь Гоше).

Главное - дефицит глюкоцереброзидазы и накопление глюкоцереброзидов в цитоплазме клеток разных органов.

Патанатомия – дистрофия печени, увеличение селезенки, распространенная дистрофия и гибель нервных клеток коры головного мозга. Геморрагический синдром - кровоизлияния в разных органах.

хроническое течение;

гепатоспленомегалия;

гперпигментация;

слабоумие.

Варианты болезни:

хронический висцеральный: начинается в детстве и кончается гибелью больного в возрасте 20-50 лет;

острый раннедетский, нейровисцеральный тип – смерть наступает в возрасте 2 лет;

подострый юношеский- начинается в юношеском возрасте (18-20 лет) и через несколько лет кончается гибелью больного.

4. Лейкодистрофии.

Группа заболеваний, при которых происходит деструкция белого вещества головного и спинного мозга (лейко - белый; дистрофия- разрушение, повреждение).

Это наследственная патология, генетически обусловленная.

Клиника- нарушение деятельности головного и спинного мозга, в том числе и слабоумие, параличи, нарушение деятельности сердца.

Углеводные паренхиматозные дистрофии

Углеводы - особый класс биохимических соединений.

В живых тканях выделяют следующие виды сложных углеводов (полисахаридов):

Гликоген.

Мукополисахариды.

Глюкопротеиды.

Поэтому выделяют следующие виды углеводных паренхиматозных дистрофий:

Гликогенозы.

Мукополисахаридозы.

Глюкопротеидозы.

Гликогенозы

Они могут быть наследственными и приобретенными.

Приобретенный особенно часто имеет место при сахарном диабете, когда происходит уменьшение гликогена в гепатоцитах, как результат его повышенного распада и превращения в глюкозу, которая накапливается в крови, лимфе и тканевой жидкости. Отмечается также повышенная глюкозурия (выход глюкозы в мочу).

А также накопление гликогена в эпителии почечных канальцев как результат усиленной инфильтрации глюкозы в эпителий почечных канальцев.

Наследственные гликогенозы

Это группа болезней, при которых не происходит полного расщепления гликогена вследствие дефицита ферментов. Гликоген накапливается в цитоплазме гепатоцитов, миокардиоцитов, в эпителии почечных канальцев, скелетной мускулатуре, в клетках кроветворной ткани.

Клинико-патоморфологические варианты болезни:

Паренхиматозный: поражаются печень и почки.

Мышечно-сердечный: поражаются скелетная мускулатура и сердце.

Паренхиматозно-мышечно-сердечный: поражаются печень, почки, скелетная мускулатура, миокард.

Паренхиматозно-кроветворный: поражаются печень, почки, селезенка, лимфатические узлы.

Патоморфология: органы увеличены в размерах, особенно печень, селезнка, цвет органов - бледный. Микроскопически отмечается увеличение клеток в размерах и накопление гликогена.

Биохимические особенности - в клетках может накапливаться обычный гликоген, длинный гликоген и короткий гликоген.

Мукополисахаридозы

Подробное описание в разделе мезенхимальные дистрофии.

Глюкопротеидозы

Приобретенные.

Наследственные.

1. Приобретенные.

слизистая дистрофия

коллоидная дистрофия

Слизистая дистрофия-накопление слизистых масс в цитоплазме клеток. Отмечается при респираторных инфекциях, бронхиальной астме в эпителии бронхов, в раковых клетках при слизистом раке желудка. Макроскопически – признаки ослизнения, микроскопически - появление перстневидных клеток (клеток цитоплазма которых заполнена слизью, а ядро оттеснено на периферию и сплющено, почему клетка напоминает перстень).

Коллоидная дистрофия отмечается при коллоидном зобе и коллоидном раке. Исход процесса – обратное развитие или гибель клетки с последующими склерозом и атрофией.

2. Наследственные.

Особая болезнь – муковисцидоз.

Мукос- слизь, вискус- птичий клей.

Главное: накопление густой вязкой слизи, которая вырабатывется эпителием слизистых органов дыхания и желудочно - кишечного тракта. В результате происходит образование кист и развитие воспалительных процессов и некроза.

Выделяют: 5 форм болезни:

кишечно-легочная;

кишечная;

выпадение прямой кишки;

цирроз печени;

мекониальный илеус.

Описана впервые в 1936 году как врожденный кистозный фиброз поджелудочной железы.

Микро и макропрепараты.

Рисунок 1 - Крупнокапельная жировая дистрофия.

Рисунок 2 - Жировая дистрофия почечных канальцев.

Рисунок 3 – Гиалиново-капельная дистрофия.

Рисунок 4 - Гидропическая дистрофия гепатоцитов.

5. Паренхиматозные дистрофии (белковые, жировые, углеводные)

Паренхиматозные дистрофии возникают в клетках. Среди них выделяют белковые, жировые, углеводные дистрофии.

Белковые дистрофии . Их сущность состоит в том, что под влиянием патогенного фактора белки клетки уплотняются или становятся жидкими (причины: гипоксия, инфекции). Белковые дистрофии могут быть обратимыми и необратимыми .

- Зернистая дистрофия : в клетках сердца, печени, почек. Органы набухшие, тусклые, на разрезе как варёное мясо. Его ещё называют мутным набуханием . Происходит обратимое уплотнение белка . Цитоплазма выглядит зернистой.

- Гиалиново-капельная дистрофия (необратимая , более тяжёлый вид дистрофии): встречается в почках, печени, реже в миокарде. Глубоко изменяется белок, происходит его коагуляция, он уплотняется, сливается в капли. Функции органов при этой дистрофии значительно нарушаются. Встречается при гломерулонефритах, нефропатии, алкогольном циррозе.

- Гидропическая дистрофия (может быть обратимой , но чаще клетка гибнет): связана с нарушением белково-водного обмена. Возникает в эпителии кожи, кишечника, клетках печени, почек, сердца, коре надпочечников. Повышается проницаемость клеточных мембран, в клетку поступает вода, и образуются вакуоли. В ней повышается онкотическое давление. Клетка погибает. Внешний вид органов мало изменен. Функция органа значительно снижена.

Жировые дистрофии (липидозы ). Нарушение жирового обмена заключается в накоплении жира необычного для данных клеток состава или в тех клетках, в которых в норме жира нет. Жировые дистрофии чаще развиваются в сердце, печени и почках. Главная причина этих дистрофий - гипоксия . При всех заболеваниях, сопровождающихся гипоксией, в сердце, печени и почках развивается жировая дистрофия (при таких заболеваниях, как ишемия сердца, пороки; пневмонии, туберкулёз, эмфизема лёгких, инфекции) . Если причина, вызвавшая дистрофию, ликвидирована быстро, то возможно восстановление структур клеток . В противном случае клетки погибают, развивается склероз органа и нарушается его функция. Механизмы развития жировых дистрофий идентичны механизмам развития белковых дистрофий. Жировая дистрофия миокарда чаще развивается в результате декомпозиции. Сердце дряблое, миокард тусклый, на эндокарде жёлтые поперечные полоски. Такое сердце называют "тигровое сердце". Жировая дистрофия печени развивается по механизму инфильтрации. При инфекции и интоксикации (гепатит) преобладает дистрофия почек чаще по типу инфильтрации, но может быть и декомпозиция. Почки при жировой дистрофии увеличены, дряблые, на их поверхности серо-жёлтый крап.

Углеводные дистрофии . Нарушения обмена углеводов связаны с накоплением в тканях и клетках белково-полисахаридных комплексов; или с образованием этих веществ в клетках, где их нет в норме; или с изменением их химического состава. Наиболее важное значение имеет нарушение обмена гликогена, так как оно связано с развитием сахарного диабета. Больше всего гликогена в печени и мышцах. При сахарном диабете уменьшается количество инсулина, и в крови повышается содержание глюкозы. Уменьшение гликогена в печени приводит к инфильтрации липидами гепатоцитов - развивается жировая дистрофия. А большое количество глюкозы в моче приводит к инфильтрации эпителия почечных канальцев. Эпителий почечных канальцев повреждается или гибнет. Глюкопротеиды входят в состав многих веществ, в том числе слизистых (муцин, мукоиды). При нарушении обмена глюкопротеидов эти вещества накапливаются в эпителии желёз и густой слизью закрывают их протоки. Железы растягиваются, превращаются в полости, заполненные слизью. Эпителий желёз погибает, а слизистая атрофируется. Причиной нарушения обмена глюкопротеидов является воспаление слизистых оболочек.

Этот файл взят из коллекции Medinfo

http://www.doktor.ru/medinfo

http://medinfo.home.ml.org

E-mail: [email protected]

FidoNet 2:5030/434 Andrey Novicov

Пишем ы на заказ - e-mail: [email protected]

В Medinfo для вас самая большая русская коллекция медицинских

ов, историй болезни, литературы, обучающих программ, тестов.

Заходите на http://www.doktor.ru - Русский медицинский сервер для всех!

Патологическая анатомия лекция №2

ТЕМА: ДИСТРОФИИ

Дистрофия - это патологический процесс, возникающий при нарушениях обмена веществ, идущий с повреждением клеточных структур, и в результате чего в клетках и тканях появляются вещества в норме неопределимые.

КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСТРОФИЙ:

по масштабности процесса: местные (локальные) и общие

по причине, по моменту появления причины: приобретенные и врожденные. Врожденные дистрофии это всегда генетически обусловленные заболевания, наследственные нарушения обмена белков, или углеводов, или жиров. Здесь имеет место генетический недостаток того или иного фермента, который принимает участие в метаболизме белков, жиров или углеводов. Это приводит к тому, что в тканях накапливаются не до конца расщепленные продукты углеводного, белкового, жирового обмена. Это происходит в самых разных тканях, но всегда поражается ткань центральной нервной системы. Такие заболевания называют болезнями накопления. Больные дети погибают на протяжении первого года жизни. Чем больше дефицит фермента, тем быстрее развивается болезнь и раньше наступает смерть.

По типу нарушенного обмена веществ: белковые, углеводные, жировые, минеральные, водные и т.д. дистрофии

по точке приложения, по локализации процесса различают клеточные (паренхиматозные) и неклеточные (мезенхимальные) дистрофии, которые встречаются в соединительной ткани; смешанные (встречаются и в паренхиме и в соединительной ткани).

ПАТОГЕНЕЗ. Патогенетических механизма 4:

Трансформация - это способность одних веществ превращаться в другие, достаточно близкие по строению и составу. Например, подобной способностью обладают углеводы, трансформируясь в жиры.

Инфильтрация - это способность тканей или клеток наполняться избыточным количеством какого-либо вещества. Инфильтрация может быт 2-х видов: Инфильтрация 1-го вида характеризуется тем, что клетка, находясь в состоянии нормальной жизнедеятельности получает избыточное количество того или иного вещества. Наступает предел, в котором она не в состоянии переработать, ассимилировать этот избыток. При инфильтрации 2-го типа клетка находится в состоянии пониженной жизнедеятельности, поэтому не справляется даже с нормальным количеством вещества, поступающего в нее.

Декомпозиция. При декомпозиции идет распад внутриклеточных и внутритканевый структур (белково-липидных комплексов, входящих в состав мембран органелл). В мембране белки и липиды находятся в связанном состоянии и поэтому не видны. При их распаде они появляются в клетках и становятся видными под микроскопом.

Извращенный синтез. При извращенном синтезе клетки образуют аномальные чужеродные вещества, которые в норме организму не присущи. Например, при амилоидной дистрофии клетки синтезируют аномальный белок из которого потом строится амилоид. У больных хроническим алкоголизмом клетки печени (гепатоциты) начинают синтезировать чужеродные белки, из которых потом формируется так называемый алкогольный гиалин.

Каждому виду дистрофии соответствует свое нарушение функции ткани. При дистрофии функция страдает двояким образом: количественное и качественное нарушение функции, то есть функция снижается, а качественно - наблюдается извращение функции, то есть она имет черты, несвойственные нормальной клетке. Пример такое извращенной функции - появление в моче белка при заболеваниях почек, когда имеют место дистрофические изменения почки; ил изменение печеночных проб при заболеваниях печени, при патологии сердца - изменение сердечных тонов.

БЕЛКОВЫЕ ПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ ДИСТРОФИИ: это дистрофии, при которых страдает белковый обмен. Процесс развивается внутри клетки. К белковым паренхиматозным дистрофиям относятся: зернистая, гиалиново-капельная, гидропическая дистрофия.

Зернистая дистрофия. При гистологическом исследовании в клетках, цитоплазме видны белковые зерна. Зернистой дистрофией страдают паренхиматозные органы, такие как почки, печень и сердце. Эту дистрофию называют мутным или тусклым набуханием. Это связано с макроскопическими особенностями. Органы при данной дистрофии слегка набухшие, а поверхность на разрезе тусклая, мутна, как бы “ ошпаренная кипятком”. Зернистую дистрофию вызывает ряд причин, которые можно распределить на 2 группы: инфекции и интоксикации.

В почках при зернистой дистрофии наблюдается увеличение в размерах, она дрябла, может быть положительная проба Шорра (при сведении друг к другу полюсов почки ткань почки рвется). На разрезе ткань тусклая, границы коркового и мозгового вещества смазаны или вообще неразличимы. При этом виде дистрофии страдает эпителий извитых канальцев почки. Если нормальные канальцы почек имеют ровные просветы, то при зернистой дистрофии апикальный отдел цитоплазмы разрушается и просвет приобретает звездчатую форму. Цитоплазма эпителия почечных канальцев содержит многочисленные зерна (розового цвета). Почечная зернистая дистрофия имеет 2 исхода: благоприятный: если убрать причину, то эпителий канальцев вернется к норме, неблагоприятный, если патологический фактор продолжает действовать, то процесс становится необратимым, дистрофия переходит в некроз (часто наблюдается при отравлении почечными ядами).

Печень при зернистой дистрофии также слега увеличена. На разрезе ткань становится тусклой, цвета глины. Гистологические признаки зернистой дистрофии печени: белковые зерна могут быть, а могут и не быть. Ориентироваться необходимо на то, что сохранена или разрушена балочная структура. При данной дистрофии белки распадаются на отдельно лежащие группы или отдельно лежащие гепатоциты, что носит название дископмлексация печеночных балок.

Сердце внешне также слегка увеличено, миокарда дряблый, на разрезе имеет вид вареного мяса. Макроскопическая характеристика: белковых зерен нет. Гистологическим критерием данной дистрофии являются очаговые окси - и базофилия. Волокна миокарда по-разному воспринимают гематоксилин и эозин. Одни участки интенсивно красятся гематоксилином в сиреневый, а другие интенсивно окрашиваются эозином в синий.

Гиалиново - капельная дистрофия встречается в почках (страдает эпителий извитых канальцев). Встречается при таких заболеваниях почек как хронический гломерулонефрит, хронические пиелонефрит, при отравлениях. В цитоплазме клеток обнаруживаются капли гиалиноподобного вещества. Этот вид дистрофии сопровождается выраженным нарушением почечной фильтрации.

Гидропическая дистрофия: ее можно наблюдать в печеночных клетках при вирусных гепатитах. В гепатоцитах появляются крупные светлые капли, нередко заполняющие клетку.

Жировая дистрофия . Существует 2 вида жиров: подвижные (лабильные) количество, которых варьирует на протяжении жизни человека, и которые представлены жиром находящимся в жировых депо, и стабильные (неподвижные) жиры, которые входят в состав клеточных структур, мембран. Жиры выполняют самые разнообразные функции - опорная, защитная и т.д. Жиры выявляют с помощью специальных красителей:

судан III окрашивает жир в оранжево-красный цвет.

Шарлах в красный цвет

судан IV осмиевая кислота окрашивают жир в черный цвет

нильская голубая обладает метахромазией: она окрашивает нейтральные жиры в красный цвет, а все остальные жиры в синий или голубой цвета. Перед окрашиванием материал обрабатывают двумя способами: первый - спиртовая проводка, второй замораживание. Для выявления жиров пользуются замораживанием срезов тканей, так как жиры растворяются в спиртах.

Нарушения жирового обмена представлены у человека тремя патологиями:

Собственно жировая дистрофия (клеточная, паренхиматозная)

Общее ожирение или тучность

Ожирение межуточного вещества стенок кровеносных сосудов (аорты и ее ветвей). Данная дистрофия лежит в основе атеросклероза.

Собственно жировая дистрофия. Причины можно разделить на две основные группы:

Инфекции

Интоксикации.

В наше время основным видом хронической интоксикации является алкогольная интоксикация. Часто встречаются медикаментозные интоксикации, эндокринные интоксикации - например, при сахарном диабете. Примером инфекции, вызывающей жировую дистрофию является дифтерия: дифтерийный токсин может вызывать жировую дистрофию миокарда. Жировая дистрофия локализуется в тех же органах что и белковые - в печени, почках и миокарде.

Печень увеличивается при жировой дистрофии в размерах, приобретает плотность, на срезе тусклая ярко-желтого цвета. Образное название такое печени - “ гусиная печень”.

Микроскопическая характеристика: в цитоплазме гепатоцитов можно увидеть жировые капли мелких, средних и крупных размеров. Они могут располагаться в центре дольки, могут занимать всю печеночную дольку. В развитии ожирения можно выделить несколько стадий:

простое ожирение, когда капля занимает гепатоцит, но если прекратить влияние патологического фактора (пациент перестает принимать алкоголь) то через 2 недели печень возвращается к норме.

Некроз: вокруг очага некроза появляется инфильтрация лейкоцитов, как реакция на повреждение. Процесс на этой стадии все еще обратим

фиброз, то есть рубцевание. Процесс вступает в необратимую цирротическую стадию.

Сердце увеличивается, мышца дряблая, тусклая и если внимательной осматривать эндокарда, под эндокардом папиллярных мышц можно заметить поперечную исчерченность (это так называемое “тигровое сердце”

Микроскопическая характеристика: жир обнаруживается в цитоплазме кардиомиоцитов. Процесс носит мозаичный характер: поражаются кардиомиоциты расположенные вдоль мелких вен. Исходы: благоприятным исходом является возвращение к норме (если убрать причину), а если причины продолжает действовать, то клетка погибает, на ее месте образуется рубец.

Почки. В почках жир находят в эпителии извитых канальцев. Такую дистрофию мы встречает при хронических заболеваниях почки (нефриты, амилоидоз), либо при отравлениях.

Общее ожирение или тучность. При тучности страдает обмен нейтральных лабильных жиров, которые в избытке появляются в жировых депо; увеличивается масса тела, за счет отложения жиров в подкожной жировой клетчатке, в сальнике, брыжейке, в паранефральной и забрюшинной клетчатке, наконец, в клетчатке покрывающей сердце. При тучности сердце оказывается как бы закупоренным толстой жировой массой, а потом жир начинает проникать в толщу миокарда, в строму, вызывая ее жировое перерождение. Мышечные волокна испытывают на себе давление ожиревшей стромы и атрофируются от давления, это ведет к развитию сердечной недостаточности. Чаще всего поражается полща правого желудочка, поэтому в большом круге кровообращения возникают застойные явления. Кроме того, ожирение сердца чревато разрывом миокарда. В литературе такое ожиревшее сердце охарактеризовано как синдром Пиквика.

В печени при тучности жир может появляться внутри клеток. Печень приобретает вид “ гусиной печени” также как и при дистрофии. Дифференцировать происхождение жира в клетках печени можно цветным окрашиванием: нильский голубой окрашивает нейтральный жир (при ожирении) в красный цвет, а при дистрофии жир будет окрашен в синий цвет.

Ожирение межуточного вещества стенок кровеносных сосудов . Речь идет об обмене холестерина. Путем инфильтрации из плазмы крови в уже подготовленную сосудистую стенку поступает холестерин и откладывается на стенке. Часть его вымывается обратно, а часть - поедается макрофагами. Макрофаги, нагруженные жиром называются ксантомными клетками. Над отложениями жира идет разрастание соединительной ткани, которая выступает в просвет сосуда, образуется атеросклеротическая бляшка.

Причины тучности:

генетически обусловленные

эндокринные (диабет, болезнь Иценко-Кушинга

гиподинамия

Жизнедеятельность любой ткани осуществляется в результате постоянного обмена веществ, в некоторых случаях нарушения метаболизма вызывают качественные изменения в тканях или органе; при этом в клетке и межуточном веществе увеличивается содержание естественных метаболитов или появляются вещества иного химического или физического состава. Такие изменения носят название дистрофии. Дистрофия относится к наиболее древним процессам филогенеза и сопровождает многие патологические процессы и заболевания детей и взрослых. Таким образом, дистрофический процесс универсален и является общепатологической категорией. Он может развертываться на различных уровнях организации живого: органе, ткани, клетки и клеточных ультраструктур. Многообразие причин (алиментарные, инфекционные и токсические, нейроэндокринные расстройства, пороки развития различных систем) нарушает регуляторную деятельность центральной нервной и иммунной системы, что изменяет нормальный метаболизм белков, жиров, углеводов и витаминов.

На занятии предлагается изучить структурно-патогенетические изменения в органах и тканях при диспротеинозах, липидозах и углеводных дистрофиях; разобрать морфогенетические аспекты развития того или иного вида паренхиматозных дистрофий; обратить внимание на редкие случаи врожденных болезней накопления.

Терминология

Дистрофия (dys-нарушение, trophe-питаю) - морфологическое выражение нарушения тканевого и клеточного метаболизма.

Декомпозиция (фанероз) - распад жиро-белковых комплексов мембранных структур паренхиматозной клетки или белково-полисахаридных комплексов соединительной ткани.

Денатурация - нарушение нативной структуры белка под воздействием каких-либо факторов.

Коагуляция (coagulata - свертывание,сгущение) - переход коллоидного раствора в состояние золя или геля.

Колликвация (сollikuatio - расплавлять) - размягчение, расплавление тканей.

Гликогеноз - наследственная углеводная дистрофия, в основе которой лежат нарушения обмена гликогена.

Ихтиоз (ichtyosis - рыбья чешую) - повышенное ороговение значительных участков кожи.

Лейкоплакия - очаги ороговения слизистых оболочек.

Тезаурисмозы (tesauros - запас) - болезни, связанные с накоплением метаболитов в клетках и тканях.

ПОВРЕЖДЕНИЕ

Под термином повреждение или альтерация (от лат. alteratio - изменение) в патологической анатомии принято понимать изменения структуры клеток, межклеточного вещества, тканей и органов, которые сопровождаются снижением уровня их жизнедеятельности или ее прекращением. В группу повреждений включены такие общепатологические процессы как дистрофии и некроз, а также атрофия. Последняя, представляя собой один из вариантов адаптации организма к изменившимся условиям жизнедеятельности под влиянием неблагоприятных факторов, отнесена в эту группу на основании того, что, по сути, является гипобиотическим процессом.

Причины, способные вызвать повреждение, могут действовать непосредственно или опосредованно (через гуморальные и рефлекторные влияния). Они очень разнообразны. Характер и степень повреждения зависят от природы и силы повреждающего фактора, структурно-функциональных особенностей органа или ткани, а также от реактивности организма. В одних случаях возникают поверхностные и обратимые изменения, касающиеся обычно лишь ультраструктур, в других - глубокие и необратимые, которые могут завершиться гибелью не только клеток и тканей, но иногда и целых органов.

Большое количество экзогенных повреждающих факторов, включая инфекционные и токсические (алкоголь, наркотики, тяжелые металлы) агенты, вмешиваясь непосредственно в различные биохимические процессы клетки и межклеточных структур, вызывают в них как морфологические, так и функциональные изменения (стереотипные ответные реакции).

Точный момент, при достижении которого повреждение (дистрофия) становится необратимым, приводящим к смерти клетки (некрозу), является неизвестным.

Некроз - это местная смерть, то есть гибель клеток и тканей при жизни организма. Он сопровождается необратимыми биохимическими и структурными изменениями. Некротизированные клетки прекращают функционировать. Если некроз достаточно обширный, то он клинически проявляется в виде болезни (инфаркт миокарда, ишемический инсульт).

К несмертельным повреждениям клетки можно отнести дистрофии .

ДИСТРОФИЯ

Под трофикой понимают совокупность механизмов, определяющих метаболизм и структурную организацию ткани (клетки), которые необходимы для выполнения специализированной функции.

Дистрофия (от греч. dys - нарушение и trophо - питаю) - это количественные и качественные структурные изменения в клетках и/или межклеточном веществе органов и тканей, обусловленные нарушением обменных процессов.

При дистрофиях в результате нарушения трофики в клетках или в межклеточном веществе накапливаются различные продукты обмена (белки, жиры, углеводы, минералы, вода). Морфологическая сущность дистрофий выражается в:

1) увеличении или уменьшении количества каких-либо веществ, содержащихся в организме в норме (например, увеличение количества жира в жировых депо);

2) изменение качества, то есть физико-химических свойств веществ, присущих организму в норме (например, изменение тинкториальных свойств коллагеновых волокон при мукоидном набухании и фибриноидных изменениях);

3) появление обычных веществ в необычном месте (например, накопление жировых вакуолей в цитоплазме клеток паренхиматозных органов при жировой дистрофии);

4) появление и накопление новых веществ, которые не присущи для него в норме (например, белка амилоида). Таким образом, дистрофия является морфологическим выражением нарушений метаболизма клеток и тканей .

Среди механизмов поддержания нормальной трофики выделяют клеточные и внеклеточные.

Клеточные механизмы обеспечиваются структурной организацией клетки и ее ауторегуляцией, обеспечивающейся генетическим кодом. Внеклеточные механизмы трофики обеспечиваются транспортными (кровь, лимфа) и интегративными (нервная, эндокринная, гуморальная) системами ее регуляции.

Непосредственной причиной развития дистрофий могут служить :

1. Различные факторы, повреждающие ауторегуляцию клетки, среди них:

А. Токсические вещества (в том числе токсины микроорганизмов).

В. Физические и химические агенты: высокая и низкая температуры, определенные химические вещества (кислоты, щелочи, соли тяжелых металлов, многие органические вещества), ионизирующая радиация.

С. Приобретенная или наследственная ферментопатия (энзимопатия).

D. Вирусы. Цитопатогенные вирусы могут вызывать лизис клетки путем непосредственного прямого включения в клеточные мембраны. Другие вирусы могут встраиваться в клеточный геном и вызывать соответствующее нарушение белкового синтеза в клетке. Некоторые вирусы могут вызывать лизис клеточных мембран опосредованно путем иммунного ответа, вызванного вирусными антигенными детерминантами на поверхности инфицированной клетки.

2. Нарушения функции энергетических и транспортных систем, обеспечивающих метаболизм и структурную сохранность тканей (клеток), при которых имеет место:

A. Гипогликемия: Макроэргические связи АТФ представляют собой наиболее эффективный источник энергии для клетки. АТФ производится путем окислительного фосфорилирования АДФ; эта реакция связана с окислением восстановленных веществ в дыхательной цепи ферментов. Глюкоза - основной субстрат для производства энергии в большинстве тканей и единственный источник энергии в мозговых клетках. Низкий уровень глюкозы в крови (гипогликемия) приводит к недостаточному производству молекул аденозинтрифосфата (АТФ), что наиболее выражено в головном мозге.

B. Гипоксия: Недостаток кислорода в клетках (гипоксия) может возникать при: (1) обструкции дыхательных путей или болезни, предотвращающей оксигенацию крови в легких; (2) ишемии, или нарушении тока крови в тканях в результате общих или местных нарушений циркуляции крови; (3) анемии (то есть, при снижении уровня гемоглобина в крови), что приводит к снижению транспорта кислорода кровью; (4) нарушении структуры гемоглобина (например, при отравлении угарным газом (СО)), при этом образуется метгемоглобин, не способный к переносу кислорода; это приводит к такому же результату, что и при анемии.

3. Нарушения эндокринной и нервной регуляции:

А. Заболевания эндокринных органов (тиреотоксикоз, диабет, гиперпаратиреоз и т.д.)

В. Болезни центральной и периферической нервной систем (нарушенная иннервация, опухоли головного мозга).

Морфогенез дистрофий. Среди механизмов, ведущих к развитию характерных для дистрофий изменений, различают инфильтрацию, декомпозицию (фанероз), извращенный синтез и трансформацию.

Инфильтрация - избыточное проникновение продуктов обмена из крови и лимфы в клетки или межклеточное вещество и/или нарушение включения их в метаболизм с последующим накоплением. Например, инфильтрация белком эпителия проксимальных канальцев почек при нефротическом синдроме, инфильтрация липопротеидами интимы аорты и крупных артерий при атеросклерозе.

Декомпозиция (фанероз) - распад сложных в химическом отношении веществ. Например, распад липопротеидных комплексов и накопление в клетке жира в свободном состоянии (жировая дистрофия кардиомиоцитов при дифтерийной интоксикации). Распад полисахаридно-белковых комплексов лежит в основе фибриноидных изменений соединительной ткани при ревматических болезнях.

Трансформация - переход одного вещества в другое. Такова, например, трансформация углеводов в жиры при сахарном диабете, усиленная полимеризация глюкозы в гликоген и др.

Извращенный синтез - это синтез в клетках или в тканях веществ, не встречающихся в них в норме. К ним относятся: синтез аномального белка амилоида в клетке и образование аномальных белково-полисахаридных комплексов амилоида в межклеточном веществе, синтез белка алкогольного гиалина гепатоцитом, синтез гликогена в эпителии узкого сегмента нефрона при сахарном диабете.

Характерная морфология дистрофий выявляется, как правило, на тканевом и клеточном уровнях, причем для доказательства связи дистрофии с нарушениями того или иного вида обмена требуется применение гистохимических методов. Без установления качества продукта нарушенного обмена нельзя верифицировать тканевую дистрофию, т.е. отнести ее к белковым, жировым, углеводным или другим дистрофиям. Изменения органа при дистрофии (размер, цвет, консистенция, структура на разрезе) в одних случаях представлены исключительно ярко, в других - отсутствуют и лишь микроскопическое исследование позволяет выявить их специфичность.

В классификации дистрофий придерживаются нескольких принципов. Выделяют дистрофии:

I. В зависимости от локализации нарушений обмена:

1) паренхиматозные;

2) стромально-сосудистые;

3) смешанные.

II. По преобладанию нарушений того или иного вида обмена:

1) белковые;

2) жировые;

3) углеводные;

4) минеральные.

III. В зависимости от влияния генетических факторов:

1) приобретенные;

2) наследственные.

IV. По распространенности процесса:

2) местные.

ПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ ДИСТРОФИИ

Паренхиматозные дистрофии - это структурные изменения в высокоспециализированных в функциональном отношении клетках, связанные с нарушением обмена веществ. Поэтому при паренхиматозных дистрофиях преобладают нарушения клеточных механизмов трофики. Различные виды паренхиматозных дистрофий отражают недостаточность определенного физиологического (ферментативного) механизма, обеспечивающего выполнение клеткой специализированной функции (гепатоцит, нефроцит, кардиомиоцит и т.д.). В связи с этим в разных органах (печень, почки, сердце и т.д.) при развитии одного и того же вида дистрофии участвуют различные пато- и морфогенетические механизмы.

Механизм повреждений клетки сводится к следующему:

A. Вначале происходят внутриклеточное накопление воды и электролиз, обусловленные нарушением функции энергозависимой К + -Na + -АТФазы в клеточной мембране. В результате приток К + , Na + и воды в клетку ведет к “облачному” или “мутному” набуханию, что является ранним и обратимым (реверсивным) результатом повреждения клетки (этот эффект обусловлен набуханием цитоплазматических органелл, рассеянных в клетке). Происходят также изменения во внутриклеточных концентрациях других электролитов (особенно K + , Ca 2+ и Mg 2+), поскольку их концентрации также поддерживаются активностью энергозависимых процессов в клеточной мембране. Эти нарушения концентрации электролитов могут вести к беспорядочной электрической активности (например, в миокардиоцитах и нейронах) и ингибированию ферментов.

B. За притоком ионов натрия и воды следует набухание цитоплазматических органелл. При набухании эндоплазматического ретикулума происходит отделение рибосом, что приводит к нарушению синтеза белка. Митохондриальное набухание, которое является общим признаком для большого количества различных типов повреждений, вызывает физическое разобщение окислительного фосфорилирования.

С. В условиях гипоксии клеточный метаболизм изменяется от аэробного к анаэробному гликолизу. Преобразование ведет к производству молочной кислоты и вызывает уменьшение внутриклеточной pH. Хроматин конденсируется в ядре, происходит дальнейшее разрушение мембран органелл. Разрушение лизосомальных мембран ведет к выходу лизосомальных ферментов в цитоплазму, которые повреждают жизненно важные внутриклеточные молекулы.

В зависимости от нарушений того или иного вида обмена паренхиматозные дистрофии делят на белковые (диспротеинозы), жировые (липидозы) и углеводные.

ПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ БЕЛКОВЫЕ ДИСТРОФИИ (ДИСПРОТЕИНОЗЫ)

Большая часть белков цитоплазмы (простых и сложных) находится в соединении с липидами, образуя липопротеидные комплексы. Эти комплексы составляют основу мембран митохондрий, эндоплазматической сети, пластинчатого комплекса и других структур. Помимо связанных белков в цитоплазме клетки содержатся и свободные белки.

Сущность паренхиматозных диспротеинозов состоит в изменении физико-химических и морфологических свойств белков клетки: они подвергаются либо коагуляции, то есть свертыванию с увеличением количества химических связей (например, S-S мостиков между полипептидными цепями), либо, наоборот, колликвации (разжижению) (от слова liquor - жидкость), то есть распаду полипептидных цепей на фрагменты, что ведет к гидратации цитоплазмы. После повреждения любой этиологии в клетке сразу увеличивается синтез белков целого семейства - это, так называемые белки температурного (теплового) шока. Среди белков температурного шока наиболее изучен убиквитин, который, как предполагается, защищает другие белки клетки от денатурации. Убиквитин играет роль "домашней хозяйки" по наведению порядка в клетке. Соединяясь с поврежденными белками он способствует их утилизации и восстановлению структурных компонентов внутриклеточных органелл. При тяжелом повреждении и избыточном накоплении комплексы убиквитин-белок могут формировать цитоплазматические включения (например, тельца Маллори в гепатоцитах - убиквитин/кератин; тельца Луи в нейронах при болезни Паркинсона - убиквитин/нейрофиламенты).

К паренхиматозным белковым дистрофиям со времен Р.Вирхова многие патологи причисляли и продолжают причислять так называемую зернистую дистрофию , которую сам Р.Вирхов обозначил как “мутное набухание”. Так принято обозначать процесс, при котором в цитоплазме клеток паренхиматозных органов появляется выраженная зернистость. При этом клетки имеют вид мутных, набухших. Сами органы увеличиваются в размерах, становятся дряблыми и тусклыми на разрезе, как бы ошпаренные кипятком.

Предполагалось, что зернистость, наблюдаемая в клетках, обусловлена накоплением в клетке зерен белка. Однако электронномикроскопическое и гистоферментохимическое изучение «зернистой дистрофии» показало, что в ее основе лежит не накопление белка в цитоплазме, а либо гиперплазия (т.е. увеличение количества) ультраструктур клеток паренхиматозных органов как выражение функционального напряжения этих органов в ответ на различные воздействия; гиперплазированные ультраструктуры клетки выявляются при светооптическом исследовании как белковые гранулы, либо увеличение размеров ультраструктур за счет их набухания при повышенной проницаемости мембран.

В одних паренхиматозных клетках (кардиомиоциты, гепатоциты) происходит гиперплазия и набухание митохондрий и эндоплазматического ретикулума, в других, например, в эпителии извитых канальцев, гиперплазия лизосом, поглощающих низкомолекулярные (в проксимальном отделе) и высокомолекулярные (в дистальном отделе) белки. Клиническое значение мутного набухания во всех его разновидностях различно. Но даже выраженные его морфологические проявления, что доказано при помощи биопсий паренхиматозных органов, обычно не влекут за собой недостаточности органа, а сопровождаются некоторым снижением функции органа. Это проявляется приглушенностью тонов сердца, появлением следов белка в моче, снижением силы сокращения мышц. В принципе это процесс обратимый. Вместе с тем необходимо помнить, что если причина, вызвавшая развитие зернистой дистрофии, не устранена, наступает деструкция липопротеидных комплексов мембранных структур клетки и развиваются более тяжелые паренхиматозные белковые и жировые дистрофии.

В настоящее время к паренхиматозным белковым дистрофиям (диспротеинозам) относят гиалиново-капельную, гидропическую и роговую. Однако следует подчеркнуть, что роговая дистрофия по механизму своего развития не связана с предыдущими.

ГИАЛИНОВО-КАПЕЛЬНАЯ ДИСТРОФИЯ

При гиалиново-капельной дистрофии в цитоплазме появляются крупные гиалиноподобные белковые глыбки и капли, сливающиеся между собой и заполняющие тело клетки. В основе этой дистрофии лежит коагуляция белков цитоплазмы с выраженной деструкцией ультраструктурных элементов клетки - фокальный коагуляционный некроз.

Этот вид диспротеиноза часто встречается в почках, реже - в печени, и совсем редко - в миокарде. Внешний вид органов при этой дистрофии не имеет каких- либо характерных черт. Макроскопические изменения характерны для тех заболеваний, при которых встречается гиалиново-капельная дистрофия.

В почках при микроскопическом исследовании накопление крупных зерен белка ярко-розового цвета - гиалиновых капель - находят в нефроцитах. При этом наблюдается деструкция митохондрий, эндоплазматической сети, щеточной каемки.

В основе гиалиново-капельной дистрофии нефроцитов лежит недостаточность вакуолярно-лизосомального аппарата эпителия проксимальных и дистальных извитых канальцев , в норме реабсорбирующего белки.

Поэтому этот вид дистрофии нефроцитов очень часто встречается при нефротическом синдроме и отражает реабсорбционную недостаточность извитых канальцев в отношении белков. Этот синдром является одним из проявлений многих заболевании почек, при которых первично поражается гломерулярный фильтр (гломерулонефрит, амилоидоз почек, парапротеинемиическая нефропатия и др.).

В печени при микроскопическом исследовании в гепатоцитах находят глыбки и капли белковой природы - это алкогольный гиалин, представляющий собой на ультраструктурном уровне нерегулярные агрегаты микрофибрилл и гиалиновые неправильной формы включения (тельца Маллори). Образование этого белка и телец Маллори служит проявлением извращенной белково-синтетической функции гепатоцита и выявляется постоянно при алкогольном гепатите.

Исход гиалиново-капельной дистрофии неблагоприятен: она завершается необратимым процессом, ведущим к тотальному коагуляционному некрозу клетки.

Функциональное значение этой дистрофии очень велико - происходит резкое снижение функции органа. С гиалиново-капельной дистрофией эпителия почечных канальцев связаны появление в моче белка (протеинурия) и цилиндров (цилиндрурия), потеря белков плазмы (гипопротеинемия), нарушение ее электролитного баланса. Гиалиново-капельная дистрофия гепатоцитов нередко является морфологической основой нарушений многих функций печени.

ГИДРОПИЧЕСКАЯ (ВОДЯНОЧНАЯ) ИЛИ ВАКУОЛЬНАЯ ДИСТРОФИЯ

Гидропическая, или вакуольная, дистрофия характеризуется появлением в клетке вакуолей, наполненных цитоплазматической жидкостью. Жидкость накапливается в цистернах эндоплазматического ретикулума и в митохондриях, реже в ядре клетки.

Механизм развития гидропической дистрофии сложен и отражает нарушения водно-электролитного и белкового обмена, ведущие к изменению коллоидно-осмотического давления в клетке. Большую роль играет нарушение проницаемости мембран клетки, сопровождающееся их распадом. Это ведет к активации гидролитических ферментов лизосом, которые разрывают внутримолекулярные связи с присоединением воды. По существу такие изменения клетки являются выражением фокального колликвационного некроза.

Гидропическая дистрофия наблюдается в эпителии кожи и почечных канальцев, в гепатоцитах, мышечных и нервных клетках, а также в клетках коры надпочечников. Причины развития гидропической дистрофии в разных органах неоднозначны. В почках - это повреждение гломерулярного фильтра (гломерулонефрит, амилоидоз, сахарный диабет), что ведет к гиперфильтрации и недостаточности ферментной системы нефроцитов, в норме обеспечивающей реабсорбцию воды; отравление гликолями, гипокалиемия. В печени гидропическая дистрофия возникает при вирусном и токсическом гепатитах. Причинами гидропической дистрофия эпидермиса могут быть инфекции, аллергии.

Внешний вид органов и тканей мало изменяется при гидропической дистрофии. Микроскопическая картина: паренхиматозные клетки увеличены в объеме, цитоплазма их заполнена вакуолями, содержащими прозрачную жидкость. Ядро смещается на периферию, иногда вакуолизируется или сморщивается. Нарастание гидропии приводит к распаду ультраструктур клетки и переполнению клетки водой, появлению заполненных жидкостью баллонов, поэтому такие изменения называют баллонной дистрофией.

Исход гидропической дистрофии, как правило, неблагоприятный; она завершается тотальным колликвационным некрозом клетки. Поэтому функция органов и тканей при гидропической дистрофии резко снижена.

РОГОВАЯ ДИСТРОФИЯ

Роговая дистрофия, или патологическое ороговение, характеризуется избыточным образованием рогового вещества в ороговевающем эпителии (гиперкератоз, ихтиоз) или образованием рогового вещества там, где в норме его не бывает (патологическое ороговение на слизистых оболочках, например, в полости рта (лейкоплакия), пищеводе, шейке матки.

Роговая дистрофия может быть местной или общей, врожденной или приобретенной. Причины роговой дистрофии разнообразны: хроническое воспаление, связанное с инфекционными агентами, действием физических и химических факторов, авитаминозы, врожденное нарушение развития кожи и др.

Исход может быть двояким: устранение вызывающей причины в начале процесса может привести к восстановлению ткани, однако в далеко зашедших случаях наступает гибель клеток.

Значение роговой дистрофии определяется ее степенью, распространенностью и длительностью. Длительно существующее патологическое ороговение слизистой оболочки (лейкоплакия) может явиться источником развития раковой опухоли. Врожденный ихтиоз резкой степени, как правило, несовместим с жизнью.

ПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ ЖИРОВЫЕ ДИСТРОФИИ (ЛИПИДОЗЫ)

В цитоплазме клеток содержатся в основном липиды, которые образуют с белками сложные лабильные жиробелковые комплексы - липопротеиды. Эти комплексы составляют основу мембран клетки. Липиды вместе с белками являются составной частью и клеточных ультраструктур. Помимо липопротеидов, в цитоплазме встречаются в небольшом количестве жиры в свободном состоянии.

Паренхиматозная жировая дистрофия - это структурные проявления нарушения обмена цитоплазматических липидов, которые могут выражаться в накоплении жира в свободном состоянии в клетках, где он обнаруживаются и в норме.

Причины жировой дистрофии разнообразны:

Кислородное голодание (тканевая гипоксия), поэтому жировая дистрофия так часто встречается при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, хронических заболеваниях легких, анемиях, хроническом алкоголизме и т. д. В условиях гипоксии страдают в первую очередь отделы органа, находящиеся в функциональном напряжении;

Тяжелые или длительно протекающие инфекции (дифтерия, туберкулез, сепсис);

Интоксикации (фосфор, мышьяк, хлороформ, алкоголь), ведущие к нарушениям обмена;

Авитаминозы и одностороннее (с недостаточным содержанием белков) питание, сопровождающееся дефицитом ферментов и липотропных факторов, которые необходимы для нормального жирового обмена клетки.

Паренхиматозная жировая дистрофия характеризуется, главным образом, накоплением триглицеридов в цитоплазме паренхиматозных клеток. При нарушении связи белков с липидами - декомпозиции, которая возникает под действием инфекций, интоксикаций, продуктов перекисного окисления липидов - возникает деструкция мембранных структур клетки и в цитоплазме появляются свободые липоиды, являющиеся морфологическим субстратом паренхиматозной жировой дистрофии. Наиболее часто она наблюдается в печени, реже в почке и миокарде, и расценивается как неспецифический ответ на большое количество типов повреждения.

Нормальный метаболизм триглицеридов в печени играет центральную роль в метаболизме жиров. Свободные жирные кислоты током крови приносятся в печень, где они преобразовываются в триглицериды, фосфолипиды и сложные эфиры холестерина. После того, как эти липиды формируют комплексы с белками, которые также синтезируются в клетках печени, они секретируются в плазму как липопротеины. При нормальном метаболизме количество триглицеридов в клетке печени невелико и не может быть замечено при обычных микроскопических исследованиях.

Микроскопические признаки жировой дистрофии: любой жир, находящийся в тканях, растворяется в растворителях, которые используются при окраске образцов ткани для микроскопического исследования. Поэтому при обычной проводке и окраске ткани (окраска гематоксилином и эозином) клетки в самых ранних стадиях жировой дистрофии имеют бледную и пенистую цитоплазму. По мере увеличения жировых включений в цитоплазме появляются небольшие вакуоли.