Непростое лечение позвоночника у собак: что можно выявить при диагностике и как избавить пса от мучений. Дископатия

Позвоночник – основа основ нашего тела и организма животных. Само название «позвоночные» на это прозрачно намекает. Разумеется, что проблемы с этим важным органом неизбежно будут вызывать множественные негативные последствия для всего организма. Одним из наиболее тяжелых нарушений является дископатия у собак.

Во-первых, сразу заметим, что под этим термином понимается не какое-то одно заболевание, а целый комплекс патологий позвоночного столба и межпозвоночных дисков в особенности. Принято считать, что так называется межпозвоночная грыжа, но это не так: в большинстве случаев при дископатии фиксируются дегенеративные изменения межпозвоночных дисков. Лишь изредка болезнь приводит к «выпиранию» содержимого спинномозгового канала в межпозвоночное пространство с его последующим защемлением.

Симптоматика всех этих заболеваний весьма разнообразная, и варьируется от легких болей при движении до полного паралича. В большинстве случаев «золотой середины» нет: или у собаки немного болит спина, или она превращается в «овощ». Соответственно, причины болезней при этом также значительно ранятся. Подвержены все собаки, вне зависимости от их половозрастной принадлежности и физиологического состояния. При тяжелом течении патология практически наверняка приводит к физическому нарушению целостности нервных тяжей, что неизлечимо и вызывает инвалидность.

Разновидности

Она может быть вызвана дегенерацией в цервикальной (шея) или пояснично-грудной (вдоль спины) области позвоночника. Нередко эта патология называется «болезнью Хансена» (различают до трех ее типов), или же межпозвоночной дисковой болезнью. Во всех этих случаях наблюдается дегенерация межпозвоночных дисков, но механизмы этого процесса различаются. Чем быстрее животному будет оказана лечебная помощь, тем меньше вероятности развития тяжелых дегенеративных изменений.

Первый тип болезни Хансена характеризуется прогрессирующими нарушениями, сопровождающимися дегенерацией внешнего слоя и минерализацией (укреплением) внутреннего слоя поврежденных дисков. В конечном счете наружная оболочка просто разрывается, позволяя кальцинированному внутреннему слою прижаться к спинному мозгу, что заканчивается повышением механического давления, воспалением и деструкцией нерва. Этот тип болезни характеризуется сравнительно быстрым развитием, клинические признаки порой диагностируются у животных, которые едва достигли возраста трех лет.

Заметим, что данная разновидность патологии характерна для животных с короткими ногами (таксы, бульдоги, болонки и т.д). Также предрасположены многие пудели, особенно мелких разновидностей. Патология этого типа развивается быстро, сопровождается выраженной болевой реакцией.

Читайте также: Грыжи у собак: разбираемся в типах заболевания

Межпозвоночная дисковая болезнь второго типа характеризуется более медленным, постепенным дегенеративным процессом, приводящим к выпиранию материала межпозвоночного диска в спинной канал. Приводит к сильному пережатию спинного мозга, что сопровождается дегенеративными процессами в нем. Этот тип болезни более характерен для старых животных, медленно развивается, и обычно не сопровождается сильными болевыми приступами. Кроме того, патология при этом не захватывает много межпозвоночных дисков, ограничиваясь одним-двумя.

Клиническая картина

Многие симптомы дископатии у собаки развиваются далеко не сразу. Сперва они могут быть малозаметными, или же быстро проходить:

- Боль в шейной области, собака старается не вертеть лишний раз головой. Это выражается в замечаемой время от времени «жесткости».

- Иногда животное перемещается «на полусогнутых».

- Боль в пояснице, собаку невозможно погладить, она практически не садится.

- Пес внезапно начинает визжать, стоит ему только тронуться с места или встать.

- Напряженность и болезненность брюшной стенки.

- Выгнутая спина (сгорбленная осанка, называемая также «пояснично-грудной кифоз»).

- Чувствительность к прикосновениям (возможна агрессия).

- Животное старается поменьше двигаться.

- Болезненное мочеиспускание.

- Хромота и/или подволакивание одной или более ног при ходьбе.

- Неестественная, жесткая походка.

- Частая дрожь, спастические сокращения мышц. Нередко у собаки при дископатии дергается хвост.

- Плохая координация движений, она же атаксия .

- на одной или нескольких конечностях (этот происходит на 4 степени неврологических расстройств).

Очень часто эти симптомы становятся заметны только после тяжелой физической нагрузки. Например, прыгнув за тарелочкой или палкой, которые запустил хозяин, собака может внезапно повалиться на землю, сильно визжа и воя от боли. Не следует это путать с травмами. К примеру, если вашего пса «подрезал» велосипедист, и у него проявляются описанные выше признаки, дископатией это не является. Еще раз напоминаем, что болезнь эта характеризуется дегенеративными процессами, и с такой скоростью не развивается.

Предрасположенные породы

Каковы причины дископатии у собаки? Примерно в 70% случаев они «физиологические», если можно так выразиться. Чаще всего болезнь выявляют у собак, которые уже достигли возраста в шесть-восемь лет. Впрочем, «физиологическая» дископатия почти всегда развивается у псов старше 10-11 лет. При этом речь идет о хондродистрофии, то есть о нарушении формирования хрящевой ткани. У такс, бульдогов и бассет-хаундов хондродистрофия выражается в хорошо заметной «угловатости» ног и их патологически малых размерах.

Читайте также: Печеночная недостаточность у собак признак тяжёлого заболевания

Также к числу предрасположенных относятся многие породы гончих, кокер-спаниели, пекинесы, Ши-Тцзу и Пудели. Классическую дископатию часто выявляют у немецких овчарок, лабрадоров и доберман-пинчеров. Ветеринары также свидетельствуют, что ожиревшие животные имеют значительно больше шансов заболеть.

Варианты лечения

Какое используется лечение дископатии у собак? Вариантов много, и они варьируются от простого отдыха, который необходимо предоставить животному, до срочного хирургического вмешательства. Все зависит от серьезности болезни и запущенности процесса в каждом конкретном случае. Как правило, основной задачей является купирование боли и признаков сильного воспалительного процесса. Кортикостероиды (дексаметазон, например) или нестероидные противовоспалительные лекарства (но не одновременно), миорелаксанты, седативные средства, - все эти вещества входят в стандартную терапевтическую схему при лечении дископатии.

Важно! Если их дали вместе, глюкокортикоиды и нестероидные противовоспалительные лекарства могут вызвать тяжелое желудочно-кишечное раздражение и дискомфорт, возможны даже спазмы такой силы, что есть риск разрыва кишечника. Никогда не вводите препараты этих групп одновременно!

Если все эти консервативные методы не дают никакого выраженного положительного эффекта, может быть принято решение о необходимости срочного хирургического вмешательства. В большинстве случаев прибегают к процедуре, известной как «дорсолатеральная гемиламинэктомия». Впрочем, в настоящее время существует довольно много самых разнообразных методов хирургического лечения дископатии у собак.

Проще говоря, методика во всех этих случаях заключается в удалении некоторой части патологически измененных межпозвоночных дисков. При этом снижается давление на спинной мозг и его корешки, что приводит к значительному улучшению состояния собаки. В настоящее время разрабатываются также методики, предусматривающие полную замену «изъеденных» межпозвоночных дисков на синтетические имплантаты. В то время как эта процедура была описана в литературе, до сих пор массового распространения такого способа лечения не произошло из-за его сложности и дороговизны.

Дополнительные сведения о лечении

Как бы там ни было, во всех этих случаях не обойтись без поддерживающих терапевтических методик, применение которых позволяет стабилизировать состояние животного. Вне зависимости от успеха проведенной хирургической операции, животное должно получать противовоспалительные препараты на протяжении минимум шести-семи недель после него. Одними только обезболивающими лекарствами обойтись не получится, так как они лишь будут смазывать симптомы болезни.

Если состояние животного тяжелое, и оно не может встать, придется каждые несколько часов перекладывать собаку на другой бок, так как в противном случае не исключена вероятность развития пролежней.

На втором месте среди патологий опорно-двигательного аппарата после болезней конечностей у четвероногих друзей находятся недуги, связанные с позвоночным столбом. У собак нередко диагностируется протрузии дисков, остеофиты, межпозвоночная грыжа, спондилез. Основным методом диагностики является рентгенография с контрастным веществом. Лечение патологии предусматривает применение консервативных и хирургических методик.

Читайте в этой статье

Основные заболевания позвоночника у собак и их симптомы

Патологии позвоночного столба у домашних собак чаще всего носят деструктивный характер со стороны хрящевых структур дисков. Дископатии приводят к сужению межпозвонкового пространства, минерализации диска. В ветеринарной практике специалистам чаще всего приходится сталкиваться с такими недугами, как протрузия дисков, образование остеофитов и межпозвоночная грыжа.

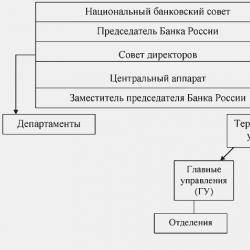

Строение позвоночника в норме у собак

Строение позвоночника в норме у собак

Протрузия дисков

Деструктивные процессы в хрящевой ткани хребта животных нередко сопровождаются выпячиванием внутрипозвоночных структур за пределы диска без нарушения целостности фиброзного кольца. Специалисты рассматривают данную патологию как первый этап развития межпозвоночной грыжи. При своевременном обнаружении недуга и адекватном лечении процесс можно заметно замедлить.

Дископатия в виде протрузии характеризуется болевыми ощущениями в месте локализации патологии, скованностью движения питомца. Собака избегает активных игр, мало бегает, неохотно выполняет прыжки. В случае локализации патологии в шейном отделе животному сложно наклонять голову вниз при приеме пищи.

У больного пса наблюдается хромота. При патологии шейного и грудного отдела собака хромает на передние конечности, при протрузии пояснично-крестцового отдела – на задние. Нередко владелец может отметить, что пес ходит с вяло опущенным хвостом.

Протрузия дисков сопровождается, как правило, явлениями спондилеза, искривлением позвоночника, артрозом.

Остеофиты

Деструктивные процессы в позвоночнике нередко сопровождаются образованием на его структурах костных шпор или остеофитов. Образования развиваются вследствие нестабильности позвонков, как компенсаторный механизм для укрепления поврежденного хрящевого сочленения.

В ветеринарной практике чаще всего наблюдаются остеофиты, расположенные по всему позвоночному столбу. В этом случае речь идет о деформирующем спондилезе. Одиночные остеофиты наблюдаются в области грудного пояса. Нередко причиной развития костных шпор являются травмы, врожденные аномалии, инфекционные заболевания. Возможно образование остеофитов как осложнение после оперативного вмешательства.

Позвоночник в норме и с остеофитами

Позвоночник в норме и с остеофитами

В том случае, если остеофиты вырастают до больших размеров, они могут существенно влиять на работу спинного мозга. Клинически костные шпоры проявляются снижением гибкости животного, ограничением подвижности позвоночного столба, болевыми ощущениями.

Спондилез

Остеофиты, разрастаясь, становятся причиной сужения позвоночного канала, приводят к поражению продольной связки, способствуют сращению тел позвонков. Такая патология носит название деформирующего спондилеза. Недуг развивается постепенно и чаще всего начинает беспокоить мохнатого питомца после 7 — 8 лет жизни. У спортивных особей процесс старения позвонков может происходить в более раннем возрасте.

Спровоцировать недуг могут такие негативные факторы, как чрезмерная нагрузка, нарушение осанки (прогиб спины), травмы и повреждения хребта, переохлаждения. Ветеринарные специалисты отмечают генетическую предрасположенность. По мнению опытных собаководов и кинологов, наиболее подвержены деформирующему спондилезу боксеры и родственные породы.

При спондилезе костные шипы нередко разрастаются до таких размеров, что становятся похожими на костные структуры. Вовлеченный в патологический процесс отдел позвоночника теряет гибкость и подвижность, деформируется. Эти явления сопровождаются скованностью движений. Собака избегает спуска с лестницы, прыжков.

Внимательный владелец может заметить, что пес испытывает затруднения, когда поднимается и ложится. В запущенных случаях наблюдается деформация грудной клетки и позвоночного столба. Прикосновения к спине вызывают у больного пса негативную реакцию.

Грыжа

У больного животного наблюдаются следующие симптомы:

- Болезненность при движении. Собака взвизгивает, беспокоится.

- Движения головой ограничены. Пес держит голову вниз, избегает резких движений.

- Снижение аппетита или полный отказ от пищи.

- Снижение или полная потеря чувствительности конечностей. Хромота.

- Парез или паралич.

- Неконтролируемое мочеиспускание и дефекация.

При потере болевой чувствительности, прогноз осторожный. Дископатия шейного отдела позвоночника носит более благоприятный характер по сравнению с грыжей в области пояснично-крестцового отдела.

О причинах, симптомах, диагностике и лечении грыж позвоночника у собак смотрите в этом видео:

Методы диагностики состояния

Опытный ветеринарный врач заподозрит поражение позвоночного столба по клиническим признакам и результатам неврологических тестов. Однако поставить точный диагноз можно, применяя специальные методы диагностики. В первую очередь питомцу назначается рентгенологическое обследование.

Рентгенограмма позволяет выявить наличие и локализацию остеофитов. Метод исследования позволяет заподозрить косвенные признаки межпозвоночной грыжи: сужение позвоночного канала, минерализация межпозвонковых структур.

Межпозвоночные грыжи при МРТ-обследовании у собаки

Межпозвоночные грыжи при МРТ-обследовании у собаки

Для детального исследования проводится миелограмма. Животному вводится специальное контрастное вещество и проводится рентгенография. Метод позволяет определить локализацию грыжи, выявить протрузии, оценить повреждение спинного мозга.

Современные ветеринарные клиники располагают широким арсеналом диагностических методов, в том числе и магнитно-резонансной томографией. Метод позволяет более точно отразить степень дископатии и определить локализацию патологии.

Дифференциальный диагноз проводится в отношении разнообразных травм позвоночного столба, новообразований, ишемической миелопатии.

Лечение заболеваний

Ветеринарная медицина располагает как консервативными, так и хирургическими методами лечения больного позвоночника у четвероногих друзей. Целью консервативной терапии в первую очередь является эффективное обезболивание, уменьшение воспалительной реакции в патологическом очаге.

На начальных этапах дегенеративных процессов эффективно применение кортикостероидных препаратов: Преднизолона, Дексаметазона, Метипреда. Дозировку и продолжительность курса устанавливает ветеринарный специалист в каждом конкретном случае.

Для купирования болевого синдрома применяются анестетики: Мелоксикам, Римадил, Трамадол. Эффективно также назначение проводниковой новокаиновой блокады.

Многие специалисты отмечают положительный эффект от применения нестероидных противовоспалительных средств, а также миореалаксантов, например, Диазепама.

Помимо медикаментозной терапии, в ветеринарной практике применяются и хирургические методы лечения. Так, с помощью скальпеля животное избавляют от остеофитов. Высококвалифицированный врач проводит операцию на позвоночном столбе с удалением грыжевого поражения. В некоторых случаях применяются импланты, вживляемые взамен поврежденных позвонков.

Профилактика проблем с позвоночником у собак

Предупредить возникновение дископатий различного характера у мохнатого питомца помогут следующие рекомендации ветеринарных специалистов:

Патологии позвоночника у собак носят самый разнообразный характер – от протрузии и разрастания остеофитов до развития межпозвоночной грыжи. Основным методом диагностики является рентгенологическое исследование позвоночного столба, миелограмма, магнитно-резонансная томография. Помимо консервативного лечения, в современной ветеринарии применяются и хирургические методики избавления питомца от проблем.

Полезное видео

О современном лечении грыж позвоночника у собак смотрите в этом видео:

Продолжаем лечить наших четвероногих друзей, и сегодня поговорим о проблемах, связанных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Как известно, на охотничьих псов приходится больше физических нагрузок, чем на домашних питомцев, предпочитающих в плохую погоду полежать где-нибудь в теплом сухом местечке, а не гоняться за дичью. И поэтому хозяевам нужно особенно тщательно следить за состоянием здоровья своих помощников.

К сожалению, братья наши меньшие страдают теми же недугами, что и люди. Не обошли собак стороной и такие проблемы со здоровьем, как спондилез и остеохондроз. Ранее считалось, что последняя из этих двух болезней не встречается у животных, поскольку они не являются «прямоходящими».

Но теперь ветеринарные врачи все чаще обнаруживают остеохондроз и у наших четвероногих любимцев. Однако при постановке диагноза обычно используются другие медицинские термины: дорсопатия, рассекающий остеохондрит, анкилозирующий спондилез и дископатия.

Остеохондроз

При данном заболевании нарушается минерализация хряща, поражаются межпозвоночные диски, а впоследствии и сами позвонки. По мнению специалистов, риск появления остеохондроза возрастает при генетической предрасположенности и врожденных аномалиях развития в результате внутривидового скрещивания. Серьезное влияние оказывают и внешние причины: состояние экологии, качество воды и пищи, лишний вес, избыток кальция в рационе, а также травмы.

Заболевание может затронуть как суставные хрящи, так и межпозвоночные диски. В первом случае симптомами остеохондроза будут прогрессирующая хромота и нетвердая походка, поскольку у собаки станут заплетаться конечности. В положении сидя она может заваливаться набок и выставлять заднюю лапу для упора.

Развивается более медленно. При этом наблюдается дискомфорт при движениях, понижение чувствительности конечностей вплоть до ее полной потери в запущенных случаях.

У каждого животного болезнь протекает по-своему. У многих она вначале незаметна. Но иногда щенок уже с пяти месяцев начинает при ходьбе смещать центр тяжести на грудь. В результате передние лапы постоянно пребывают с разведенными локтями, мышцы задних конечностей атрофируются, все это может сопровождаться искривлением позвоночника.

Есть точка зрения, что в запущенном случае остеохондроз грозит полным отказом задних лап. Разумеется, запускать болезнь до такого состояния не следует. Если вы вдруг заметили вышеперечисленные симптомы у своего питомца, то необходимо немедленно обратиться к специалисту.

Ветеринарный врач, прежде всего, проведет тщательный осмотр животного. При пальпации можно обнаружить треск и хруст в пораженном суставе. Не исключено дополнительное обследование — направление на рентген, магнитно-резонансную томографию или миелографию.

Лечение во многом зависит от стадии заболевания. На раннем этапе важна диетотерапия с особым кормом. Если обнаружено повреждение суставного хряща, то прописывают физиотерапию, озокеритотерапию, лазеротерапию и применяют препараты, улучшающие кровообращение в суставе.

Если выявлен остеохондроз межпозвоночных дисков , то для лечения используются противовоспалительные, обезболивающие (нестероидные) и противоотечные средства. Необходимы препараты, улучшающие микроциркуляцию в тканях, хондропротекторы, глюкокортикоиды.

Параллельно проводится физиотерапия (магнитотерапия) — аппарат УМИ на зону поражения и близлежащие области позвоночника, а также массаж, контролируемое плавание, в некоторых случаях даже иглорефлексотерапия. Сейчас все чаще стали практиковать остеопатию (разновидность мануальной терапии), которая показывает неплохие результаты в лечении остеохондроза у собак.

В запущенных случаях делают операцию с уменьшением калорийности рациона и дозированными нагрузками в реабилитационный период.

Спондилопатия (деформирующий спондилез)

При спондилезе у собак происходят дегенеративные изменения в сегментах позвоночника и появляются остеофиты — костные разрастания. Чаще всего этот недуг поражает крупных питомцев, которым уже больше шести лет.

Заболевание протекает медленно. Со временем у животного уменьшается подвижность поясничного отдела позвоночника, меняется форма грудной клетки, появляется сгорбленность спины. Развитию заболевания могут способствовать наследственная предрасположенность, остеохондроз, травмы, нарушение обмена веществ, переохлаждение и чрезмерная повторяющаяся нагрузка, которая приходится на одни и те же суставы или кости при выполнения определенных упражнений.

На ранней стадии спондилез обычно протекает без заметных симптомов. Однако уже на этом этапе растущие остеофиты можно выявить прощупыванием. По мере развития болезни у животного будет снижаться активность, походка станет напряженной.

При спондилопатии средней тяжести собака не сможет прыгать и ходить по лестницам. Питомцу будет трудно ложиться и вставать. Движения, особенно после долгого отдыха в статичном положении, могут вызывать резкую боль. Тяжелая форма заболевания грозит нарушением координации и даже парезом (частичным параличом) задних конечностей.

Для выявления спондилеза у собаки требуется тщательная диагностика — анализ крови и мочи, а также рентгенологическое обследование, позволяющее заметить остеофиты. Ветеринарный врач может назначить и миелографию, компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию.

Лечение будет зависеть от того, на какой стадии обнаружили заболевание. Как правило, собаке дают болеутоляющие и рассасывающие средства, доза которых будет зависеть от ее веса, возраста и особенности породы, иногда рекомендуют хондропротекторы, иглоукалывание, точечный массаж, лазерную и магнитную терапию. Сейчас широко стали применять гомеопатические препараты, которые приносят неплохие результаты. В ходе лечения рекомендуется исключить чрезмерные физические нагрузки и снизить вес питомца.

При запущенном случае спондилеза понадобится операция по удалению остеофитов и соединению межпозвоночных дисков (при необходимости). Это очень сложная процедура, после которой потребуется длительный период реабилитации. К нормальной жизни питомец вернется лишь через несколько недель.

В завершение хочется еще раз отметить, что болезни опорно-двигательного аппарата развиваются медленно, первое время без выраженных симптомов, поэтому всегда обращайте внимание на необычное поведение своего любимца.

Регулярно посещайте ветеринара, так как вылечить или замедлить рост заболевания на ранней стадии гораздо проще. Будьте внимательны, любите своих питомцев, следите за их здоровьем, и они ответят вам тем же, радуя на протяжении длительного времени охотничьими трофеями!

Елена Прокопьева , ветеринарный врач

Болезни межпозвонковых дисков - нередкая патология в ветеринарной практике, которая может приводить к серьёзным неврологическим расстройствам с непоправимыми последствиями и требует незамедлительного обращения в ветеринарной центр за помощью.

«Болезнь межпозвонковых дисков» - это обобщающее название для целого ряда болезней позвоночника у собак. В данной статье мы рассмотрим типичные болезни межпозвонковых дисков, такие как болезнь межпозвоночных дисков Хансен тип 1, Хансен тип 2 и отдельно заболевания межпозвонкового диска, которое приводит к развитию люмбосокрального стеноза.

Болезнь межпозвонковых дисков проявляется различными клиническими признаками в зависимости от поражённого отдела позвоночника, а степень неврологического дефицита бывает от минимальных болевых ощущений до пареза или паралича.

При данной болезни с помощью неврологического осмотра врач оценивает рефлекторную реакцию грудных и тазовых конечностей, позотонические реакции и наличие глубокой болевой чувствительности. По данным критериям судят о степени неврологического дефицита и дают возможный прогноз выздоровления животного.

В начальной стадией болезни такие пациенты могут попадать в ветеринарную клинику с, казалось бы, другой симптоматикой. Частой жалобой владельцев собак в этот период болезни дисков бывает болевой синдром неясной этиологии, а иногда данную проблему владельцы путают с болью в брюшной полости и прочими нарушениями нормального состояния питомца. В связи с этим крайне важно досконально разобраться в причине возникновения болевого синдрома у собаки, провести действительно информативную и нужную диагностику для постановки правильного диагноза и назначить необходимое лечение.

Этиология

Причиной болезни межпозвонковых дисков являются деструктивные изменения самого диска в результате хрящевой метаплазии. Существуют также предрасполагающие факторы, такие как генетическая предрасположенность (хондродистрофичные породы собак), ожирение, возраст от 3 до 6 лет и крайне редко травма позвоночника.

Чтобы лучше разобраться в возникновении данного процесса, нужно хорошо представлять патологическую физиологию болезни, что мы и попытаемся объяснить в кратком изложении.

При движении собаки межпозвонковый диск выполняет функции распределения нагрузок в позвоночнике, обеспечивает его стабильность и опороспособность. Сам межпозвонковый диск (МПД) с анатомической точки зрения устроен достаточно просто. С внешней стороны он представлен фиброзным кольцом, состоящим из коллагеновых волокон, которые соединяются с хрящами замыкательных пластинок тел позвонков.

Внешние коллагеновые волокна соединены с вентральными (нижними) и дорсальными (верхними) продольными связками. В свою очередь, коллагеновые волокна фиброзного кольца соединены с внутренней структурой межпозвонкового диска - студенистым ядром, в состав которого входит большое количество молекул воды. Помимо воды в молекулярном составе межпозвонкового диска присутствуют коллагеновые и неколлагеновые белки, комплекс протеогликанов и гликопротеины. Гликозаминогликаны (ГАГ) представлены протеогликанами. Наибольшая их концентрация наблюдается в ядре межпозвонкового диска, здесь они нужны для связывания молекул воды.

Таким образом, при прогрессирующих патологических процессах, связанных с болезнями или возрастом, концентрация протеогиканов резко снижается, что приводит к снижению концентрации молекул воды в студенистом ядре и фиброзном кольце межпозвонкового диска.

Что касается возрастного аспекта болезни, то процесс старения межпозвонкового диска представлен фиброидной метаплазей. Причина возникновения данного процесса также связана со снижением количества протеогликанов и, соответственно, молекул воды в диске. Предрасположенность к фибройдной метаплазии, то есть к преждевременному старению межпозвонкового диска имеют хондродистрофические породы собак .

Заболевания межпозвонковых дисков делятся на 2 типа.

Заболевание межпозвонкового диска по Хансен тип 1 представляет собой экструзию (грыжу) содержимого диска, то есть пульпозного ядра, в просвет спинномозгового канала, что приводит к компрессии спинного мозга. Процесс выпадения содержимого диска происходит достаточно быстро или даже молниеностно, что характеризует острое течение болезни и развитие соответствующих клинических признаков. Предрасположены к данному типу болезни межпозвонковых дисков собаки среднего возраста от 2 до 6 лет и чаще всего это хондродистрофические породы собак, такие как таксы, бульдоги, мопсы. У данных пород собак дегенеративные изменения диска могут начинаться в раннем возрасте примерно с 3 месяцев. Поэтому нередко приводят собак с грыжей межпозвонкового диска, которые не входят в вышеуказанную возрастную категорию, например, в годовалом возрасте.

В 65-71% случаях грыжи межпозвоночных дисков образуются на уровне Th 11 и L2. (Brown N.O., HelphreyM.L., 1977, Hoerlein B.F. Oliver J.E., 1987). Следующее место по частоте повреждения (6-7%) занимает краниальная часть шейного отдела позвоночника (С2-СЗ и СЗ-С4). На третьем месте оказываются позвонки поясничного отдела (L2-L3 и L3-L4) (Hoerlein B.F., 1987). Отмечают почти полное отсутствие грыж межпозвоночных дисков на уровне Th 1-Th 10, что объясняется наличием грудной клетки и связкой, фиксирующей головки соименных ребер.

Заболевание межпозвонкового диска по Хансен тип 2 характеризуется постепенным выбуханием фиброзного кольца в просвет спинномозгового канала без его разрыва, что приводит к постепенной компрессии спинного мозга.

Данный тип болезни характеризуется медленно прогрессирующим течением, встречается у возрастных собак с 6-7-летнего возраста. Дегенеративные изменения диска при таком типе болезни происходят постепенно. Предрасположены к такому типу нехондродистрофические породы собак, такие как немецкая и восточно-европейская овчарки, лабрадор, золотистый ретривер.

К болезни межпозвонкового диска Хансен тип 2 относится и дегенеративный стеноз пояснично-крестцового отдела (синдром поражения «конского хвоста») или люмбосокральный стеноз. При данной патологии между последним поясничным позвонком и крестцом (сегмент L7- S1) межпозвонковый диск подвергается дегенеративным изменениям и происходит его выбухание в просвет спинномозгового канала с компрессией нервов в данном сегменте - компрессия «конского хвоста». Данный тип заболевания межпозвонкового диска относится к Хансен тип 2 с образованием остеофитов в области фораминальных отверстий и остеофитов в области замыкательных пластинок позвонков. Предрасположены к люмбосокральному стенозу собаки среднего и пожилого возраста следующих пород: немецкая овчарка, лабрадор-ретривер, бордер-колли.

Клинические признаки

Клинические признаки болезни межпозвонковых дисков зависят от локализации проблемы, от типа болезни и степени компрессии спинного мозга.

При болезни межпозвонковых дисков Хансен тип 1 у животного может наблюдаться болевой синдром и неврологические расстройства в виде ослабления и отсутствия двигательной функции конечностей, снижение или отсутствие глубокой болевой чувствительности, нарушение функции мочеиспускания. У таких животных часто наблюдается гиперстезия - боль в области того сегмента позвоночника, где выпала грыжа. Боль развивается из-за компрессии нервных корешков или оболочек спинного мозга. Если грыжа выпала неравномерно, то есть в правую или левую часть спинномозгового канала, то неврологический дефицит может быть больше выражен на стороне выпадения грыжи.

Болезнь межпозвонковых дисков Хансен тип 1 характеризуется острым течением, чаще всего с развитием яркого болевого синдрома и неврологического дефицита. При начальных стадиях болезни клинические признаки на первый взгляд могут быть нетипичными для данной патологии и напоминать болевой синдром в брюшной полости из-за проявления гиперстезии. Далее с развитием компрессии будут уже наблюдаться неврологические расстройства в зависимости от места локализации проблемы.

При болезни межпозвонковых дисков Хансен тип 2 клинические признаки будут схожи с Хансен тип 1, но течение болезни будет развиваться медленно, они также зависят от локализации проблемы.

Компрессионное поражение спинного мозга при болезни межпозвонковых дисков характеризуется:

При заболевании межпозвонковых дисков Хансен тип 1 или тип 2 в шейном отделе позвоночника в сегменте от 1 до 5 шейных позвонков у животных наблюдаются следующие клинические признаки: болевой синдром, проприорецептивная атаксия, при центральной компрессии может развиться нарушение двигательной функции всех конечностей - тетрапарез, а при компрессии с одной стороны - гемипарез. При неврологическом осмотре все рефлексы на конечностях будут усиленные. Также могут наблюдаться спастичность и гипертонус всех конечностей.

Данные клинические признаки характерны для всех типов болезни межпозвонковых дисков, разница будет в развитии клинических признаков: при Хансен тип 1 клинические признаки будут развиваться быстро и степени неврологического дефицита могут переходить от 1 до 5 за несколько минут. При Хансен тип 2 течение болезни всегда хроническое, неврологический дефицит постепенно прогрессирует.

Обычно на приёме такие животные могут проявлять только болевой синдром при повороте шеи, подъёме собаки на руки или любом другом движении - это начальная стадия болезни. В таком случае говорят о первой степени неврологического дефицита.

В дальнейшем у собаки могут развиться более серьёзные кинические признаки. Возможна утрата способности двигаться, что выражается в проприорецептивной атаксии всех конечностей с наличием глубокой болевой чувствительности. Если же грыжа или протрузия располагается в правой или левой половине спинномозгового канала, то неврологический дефицит конечностей может наблюдаться больше на стороне выпадения грыжи или протрузии. В данном сегменте позвоночника крайне редко компрессионная проблема может привести к тетраплегии с потерей глубокой болевой чувствительности, так как здесь позвоночный канал достаточно широкий. Рефлексы конечностей в данном случае усилены.

При заболевании дисков в сегменте С6-Т2 (с шестого шейного по второй грудной позвонок) клинические признаки будут схожи, но имеются и специфические особенности. Похожий характерный клинический признак - это болевой синдром при движении шеи, а именно при подъёме собаки. Особенность заключается в результатах неврологического осмотра: наблюдается проприорецептивная атаксия, снижение чувствительности грудных конечностей, причём неравномерное. То есть чувствительность и снижение рефлексов будет выражено больше на стороне выпадения грыжи. При неврологическом осмотре рефлексы грудных конечностей будут снижены, так как в данном сегменте спинного мозга отходят нервные корешки, которые образуют плечевое сплетение, а рефлексы тазовых конечностей будут усилены.

Проблемы с иннервацией мочевого пузыря при компрессионных патологиях шейного отдела встречаются крайне редко или только в особо запущенных случаях.

При болезни межпозвонковых дисков в сегменте Т3-L3 (с третьего грудного по третий поясничный позвонок) грудные конечности будут интактны, то есть без изменений. У таких животных в начальной стадии может развиваться болевой синдром в области спины, боль при движении, сгорбленная походка. При более тяжёлых стадиях возникает проприорецептивная атаксия тазовых конечностей, нарушается их двигательная функция, отмечаются расстройства мочеиспускания, его атония, снижение или отсутствие глубокой болевой чувствительности. Рефлексы тазовых конечностей усиленны или в норме.

При заболевании межпозвонковых дисков в сегменте L4-S3 - «конского хвоста» (с четвертого поясничного позвонка по крестец) наблюдаются признаки повреждения периферического нейрона, то есть грудные конечности будут интактны, а на тазовых конечностях рефлексы снижены или вообще отсутствуют. Может наблюдаться болевой синдром, проприорецептивная атаксия и парез или паралич со снижением или отсутствием глубокой болевой чувствительности. Компрессионное поражение в данном сегменте спинного мозга ведёт к нарушению функции пояснично-крестцового утолщения, соответственно к неврологическому дефициту бедренного, седалищного, срамного и тазового нервов. У таких животных быстро развивается мышечная атрофия, снижается или отсутствует тонус анального сфинктера и мочевого пузыря. Может развиваться атония мочевого пузыря, нарушается акт мочеиспускания и дефекации.

Повреждение каудальных сегментов «конского хвоста» характеризуется нарушением функции седалищного, срамного, тазового и хвостового нервов. Так как бедренный нерв при этом не затронут, животные сохраняют возможность ходить, но скакательные суставы будут опущенные. Коленный рефлекс в норме.

При болезни межпозвонковых дисков принято использовать следующую градацию при определении степени неврологического дефицита:

1 степень - у животного наблюдается только болевой синдром без неврологического дефицита;

2 степень - болевой синдром и лёгкая степень неврологического дефицита - атаксия (нарушение походки);

3 степень - тетрапарез или парапарез, нарушение мочеиспускания;

4 степень - тетраплегия или параплегия при наличии глубокой болевой чувствительности;

5 степень - глубокая болевая чувствительность отсутствует;

6 степень - глубокая болевая чувствительность отсутствует более 48 часов.

Диагностика

Проблемы в диагностики болезни межпозвонковых дисков могут возникать на ранних стадиях с 1 степенью неврологического дефицита. В начале болезни клинические признаки могут быть нетипичны и часто проявляются только болевым синдромом. При появлении неврологического дефицита с диагностикой проблем обычно не возникает.

Заболевание межпозвонковых дисков можно диагностировать путём неврологического осмотра животного и проведения специальных исследований.

На осмотре мы устанавливаем степень неврологического дефицита, примерную локализацию компрессии спинного мозга или нервных корешков, что важно для дальнейшего проведения исследований. От степени неврологического дефицита зависит прогноз выздоровления животного.

Специальными исследованиями для обнаружения болезни являются рентгенографическое исследование, миелография, компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) и в некоторых случаях миело-КТ.

Рентгенографическое исследование может быть информативно в выявлении данной проблемы, но оно не даёт точной локализации выпавшего содержимого грыжи.

К признакам болезни межпозвонковых дисков Хансен тип 1 при рентгенографии относятся сужение межпозвонкового пространства, межпозвонковых отверстий и пространства между суставными отростками. Если ядро выпавшего диска подверглось обызвествлению, то иногда его можно заметить в позвоночном канале, но это бывает крайне редко. При заболевании межпозвонковых дисков Хансен тип 2 на рентгене можно наблюдать другую картину. При хронических проблемах типичными признаками, помимо сужения межпозвонкового пространства и отверстий, являются склероз суставных пластинок позвонков, образование остеофитов, спондилез и прочее. Особенно выражено это при люмбо-сокральном стенозе («синдром конского хвоста»).

Для выявления очага компрессии рентгенография недостоверна. В таком случае используют миелографию, МРТ или КТ.

Миелография является стандартным методом в диагностике грыж межпозвонковых дисков. В результате проведения исследования в местах компрессии спинного мозга можно заметить ослабление или отсутствие контраста. У данного метода диагностики есть свои недостатки - это инвазивность и не очень хорошая визуализация зоны поражения при наличии кровоизлияния и отёка спинного мозга.

Самым информативным методом диагностики болезней межпозвонковых дисков являются МРТ или КТ. Данные исследования более точные и при этом неинвазивные.

На компьютерной томографии экструзии межпозвонкового диска будут выглядеть как яркое пятно (ослабленный сигнал). В разных плоскостях на КТ грыжу межпозвонковых дисков можно отчётливо интерпретировать в сагиттальном, аксиальном и коронарном срезах. Возможно чётко определить её длину и расположение, что дает большую информацию для лечения, чем обычный рентген. В некоторых случаях, когда грыжа межпозвонкового диска имеет вид экстрадурального образования с сильным ослаблением сигнала, например, содержимое диска с кровью, имеет смысл проводить миело-КТ.

МРТ диагностика при заболевании межпозвонковых дисков позволяет лучше увидеть травму или любые другие последствия выпадения грыжи или длительной компрессии спинного мозга. С помощью МРТ-диагностики можно распознать раннюю дегенерацию межпозвонкового диска: в режиме Т2 диск будет иметь снижение интенсивности сигнала - диск будет тёмным. Выпавшее содержимое диска в режиме Т2 в просвете спинномозгового канала будет так же темным, а впоследствии выпадения грыжи - отёк, некроз или воспаление будут иметь гиперинтенсивный сигнал. С помощью МРТ-диагностики можно оценить прогноз на выздоровление: если гиперинтенсивный сигнал от спинного мозга равен или больше длинны тела L2 (второго поясничного позвонка), то прогноз на восстановление составляет 55%, а с потерей глубокой болевой чувствительности всего лишь 10%.

Лечение

Лечение болезни межпозвонковых дисков может быть терапевтическим или хирургическим. Выбор лечения, в первую очередь, зависит от неврологического состояния пациента и частоты рецидивов болезни.

Терапевтическое лечение применяется при первой степени неврологического дефицита или переходящей во вторую. Такое лечение заключается в ограничении подвижности и применении обезболивающих и противовоспалительных препаратов. Из группы нестероидных противовоспалительных препаратов применяют достаточно обширный список, но у нас в клинике чаще всего применяются Локсиком или Превикокс.

Из кортикостероидных препаратов рекомендовано применять Метилпреднизолон или Преднизолон. При терапевтическом лечении необходимо понимать риск ухудшения неврологического состояния животного, особенно при несоблюдении режима ограничения движения.

Важно знать, что невозможно вернуть вещество межпозвонкового диска в своё анатомическое положение никакими препаратами.

Чаще всего только хирургическое лечение обеспечивает полное выздоровление. Консервативным лечением мы стараемся не спровоцировать дальнейшее выпадение изменённого пульпозного ядра и снять отёк спинного мозга.

Хирургическое лечение заключается в декомпрессии и удалении части диска или выпавшего содержимого диска.

Тип хирургического лечения завесит от отдела позвоночника и типа самой болезни межпозвонкового диска.

При болезни межпозвонкового диска Хансен тип 1 начиная со 2 степени неврологического дефицита применяются:

- гемиламинэктомия;

- минигемиламинэктомия;

- вентральный пропил (ventral slot).

Гемиламинэктомия и минигемиламинэктомия применяются при грыже межпозвонкового диска в грудном и поясничном отделах.

Ход операции:

Разрез кожи на расстоянии 2-3 см от остистых отростков. Поверхностную фасцию разделяют тупым путем и открывают доступ к пояснично-спинной фасции, далее её рассекают на расстоянии 1 см сбоку от остистых отростков.

В этом месте мускулатуру отделяют от остистых и суставных отростков тупым методом, не задевая выходящий из межпозвоночного отверстия спинномозговой нерв и кровеносный сосуд. Краниально сосцевидные и суставные отростки удаляют. Производят формирование костной бреши на месте удалённых отростков.

Обе методики похожи по хирургическому доступу, но принципиальное отличие в них есть. Минигемиламинэктомия менее травматичная, то есть ятрогенное воздействий на спинной мозг минимально.

Применяется при грыже межпозвонкового диска в шейном отделе позвоночника.

Ход операции:

Линейный разрез кожи от гортани до грудины. Мышцы разделяют тупым методом (грудино-головные, грудино-подъязычные). Смещают трахею и пищевод в левую сторону. Далее между парными длинными мышцами головы осуществляют доступ к парной длинной мышце шеи, волокна которой косо прикреплены к шейным позвонкам. Производят формирования костной бреши костной фрезой. Длина щели составляет с каждой стороны от 1/4 до 1/3 длины тела позвонка, ширина, в зависимости от размеров собаки от 3 до 5 мм, но не более половины ширины тела позвонка. Далее операционную рану ушивают.

При синдроме люмбо-сокрального стеноза «конского хвоста» проводят декомпрессию L7-S1, удаляют содержимое выпавшего диска и часть фиброзного кольца.

Далее проводят стабилизацию сегмента при помощи спиц с косным цементом. Сейчас при стабилизации стали применять транпедикулярные фиксаторы, которые зарекомендовали себя как очень надёжный тип фиксации с наименьшими операционными осложнениями. Данная методика применяется у нас в клинике.

Прогноз

Прогноз при болезни межпозвонковых дисков зависит от многих факторов: от времени, степени неврологического дефицита и так далее.

Сравнительный прогноз на излечение:

| Неврологическая картина | Тип лечения | Прогноз при терапевтическом лечении | Прогноз при хирургическом лечении |

| Параплегия, отсутствия ГБЧ | 24-48 часов - хирургическая декомпрессия. Более 48 часов - операция не рекомендуется | 5% | 24-48 часов- 45-76%. Более 48 часов - 6-33% |

| Параплегия, есть ГБЧ. Нет поверхностной чувствительности | Хирургическая декомпрессия | 50% | 86-89% |

| Параплегия, ГБЧ есть | Хирургическая декомпрессия | 51% | 79-96% |

| Парапарез, отсутствие функции передвижения | Хирургическая декомпрессия | 55-85% | 83-95% |

| Парапарез, присутствует функция передвижения | Терапевтическое лечение | 55-85% | 83-95% |

| Только болевой синдром | Терапевтическое лечение | 55-85% | 83-95% |

Клинический случай лечения БМПД у таксы

Такса по имени Найс поступила в ГВОЦ «Прайд» 13.06.2017 с тем, что неделю назад она стала более скованная, а за день до приёма перестала ходить. На приёме у невролога-ортопеда был проведён неврологический осмотр, в результате которого был обнаружен неврологический дефицит обеих тазовых конечностей 2 степени, переходящей в третью, и поставлен предварительный диагноз - болезнь межпозвонкового диска в грудо-поясничном отделе позвоночника. После обязательного обследования перед наркозом Найс была направлена на компьютерную томографию.

По КТ исследованию была подтверждена грыжа межпозвонкового диска Th13-L1 слева с экструзией ядра и видимым перекрытием позвоночного канала до 60-80%. При такой степени перекрытия позвоночного канала очень важно как можно быстрее провести хирургическое лечение, чтобы получить наилучший результат. И в тот же день нейрохирургом была проведена операция гемиламинэтомия, она заключается в декомпрессии и удалении выпавшего содержимого диска.

После операции Найс осталась под наблюдением врачей в стационаре, а на следующий день поехала домой. Сейчас Найс проходит курс реабилитации и восстанавливается.

Ветеринарный врач-хирург, специалист по травматологии, ортопедии и неврологии Маслова Е.С.

Ветеринарный врач-анестезиолог Орловская М.В.

Дископатия у собак часто встречаемое заболевание среди собак различных пород и возрастов, которое может привести к полной утрате функции движения и значимых функций организма, это мочеиспускание и дефекация.

Дископатия - обобщающее название болезней межпозвоночных дисков, подразумевающее чаще всего дегенеративные изменения диска, которые могут приводить к различному комплексу симптомов в результате компрессионного повреждения спинного мозга.

Причины дископатии у собак

Причины возникновения дископатии различны. В результате деструктивных изменений (нарушения водно-солевого баланса и других различных способствующих причин) диск истончается, утрачивается или становятся хуже его амортизирующие свойства, что приводит к его протрузии -выгибание фиброзного кольца диска или экструзии - разрыву фиброзного кольца и выпадению содержимого диска в просвет спинномозгового канала.

Причины возникновения дископатии различны. В результате деструктивных изменений (нарушения водно-солевого баланса и других различных способствующих причин) диск истончается, утрачивается или становятся хуже его амортизирующие свойства, что приводит к его протрузии -выгибание фиброзного кольца диска или экструзии - разрыву фиброзного кольца и выпадению содержимого диска в просвет спинномозгового канала.

Дископатией болеют различные породы собак, особенно это касается таких пород, как такса, мопс, пекинес, французский и английский бульдог, доберман. Эти породы имеют генетическую предрасположенность (хондродистрофичные породы) к заболеванию межпозвоночных дисков и у них по статистике чаще встречается эта болезнь, но это не исключает тот факт, что дископатией могут болеть и не свойственные породы собак или вообще беспородные собаки или даже другие виды животных такие как, например, кошки. Так же существует теория о том, что дископатией болеют чаще собаки с ожирением. Возрастной промежуток может быть различный, но чаще всего это с 3 до 9 лет, в ветеринарной практике встречаются случаи возникновения болезни и в 1 год.

Первое место среди пород, страдающих дископатией занимает такая порода, как такса. Поэтому владельцы такс как никто другие должны знать об этой болезни и принимать соответствующие правильные действия при наличии данной патологии. По статистике примерно 55-65% такс на протяжении жизни хотя бы несколько раз имеют эпизоды данной болезни.

Симптомы дископатии у собак

Клинические признаки дископатии зависят от места локализации повреждения спинного мозга и от степени его компрессионного повреждения.

При дископатии шейного отдела ключевым признаком будет боль в шее, иногда снижение чувствительности лап. В начале болезни, болевой синдром может быть выражен только при повороте и наклоне головы. Со временем болезненность может усиливаться до такого состояния, что собака не сможет двигаться, боль будет сковывать все животное. Обычно на начальном этапе болезни, такие животные ходят с опущенной шеей из-за невозможности её поднять, при любом движении могут взвизгивать, при общении с хозяином при неудачном движении из-за боли могут даже укусить. Неврологические проблемы, то есть, снижение или отсутствие чувствительности передних конечностей, чаще бывает при болезни дисков конца шейного отдела позвоночника, так как в этой области выходят нервны из которых образуются плечевые нервные сплетения. Если, например, грыжа выпала больше справа, то нарушение чувствительности будет выражено больше на передней правой лапе, если с лево, то на левой передней лапе. При значительном компрессионном повреждении спинного мозга шейного отдела вне зависимости от места локализации проблемы, случается тетра парез или паралич, то есть ослабление или полное отсутствие произвольных движений всех конечностей. Данное явление бывает достаточно редко, но имеет место быть.

При дископатии грудного или поясничного отдела позвоночника болевой синдром выражен при начальной стадии болезни. При этом собаки не испытывают неврологического дефицита, ощущается только скованность походки и движений; собака не может запрыгнуть на диван или в свой лежак, когда берут на руки отмечается боль, собака может взвизгивать. При более тяжелой степени болезни отмечается неврологический дефицит в виде парезов или параличей задних конечностей со снижением или отсутствием самопроизвольного мочеиспускание и дефекации. Собака частично или вообще утрачивает функцию к произвольному движению задней половины туловища, соответственно не может ходить и передвигается только на передних лапах. Акт мочеиспускания и дефекации непроизвольный, поэтому моча будет подтекать по мере наполнения мочевого пузыря, с калом дела будут обстоять таким же образом.

Диагностика дископатии у собак

Диагностировать дископатию достаточно легко при наличии соответствующих знаний, опыта работы и оборудования у ветеринарного врача - невролога.

При поступлении на приём животного только с болью и скованностью движения, при первичном эпизоде болезни, достаточно провести рентгенографическое исследование на наличие грубых патологий позвоночника и провести комплексное исследование крови (биохимический и клинический анализ). В данном случае назначают лечение нестероидными противовоспалительными препаратами и ограничение движения в среднем на три недели. Даже на начальном этапе желательно проведение КТ или МРТ исследования, так как рентген не показывает полной картины болезни диска.

Если болевой синдром после лечения возобновляется или собака поступила с неврологическими расстройствами (снижена или вообще отсутствует чувствительность передних, задних конечностей) необходимо провести точную диагностику, определить локализацию выпадения грыжи и определить по возможности состояние спинного мозга после компрессионного воздействия. Данная диагностика необходима для дальнейшего проведения хирургического лечения, удаляют выпавшее содержимое и снимают давление со спинного мозга.

С целью локализации выпадения грыжи используют миелографию, КТ или МРТ.

Миелография - исследование подразумевает собой контрастирование контура спинного мозга и определение места сужения спинномозгового канала. Данный метод использовался в ветеринарной медицине как альтернативный метод, когда нет КТ или МРТ. Он более опасный и менее информативный, чем более новые методы исследования.

В наших ветеринарных клиниках диагностику дископатии предпочтительно проводят при помощи КТ (компьютерной томографии) или МРТ (магниторезонансной томографии) исследований. Данное исследование точнее показывает проблему и место её расположения и более безопасны для собак. Исследование позволяет выявить локализацию выпавшего содержимого диска, его объем, степень компрессии и вторичного повреждения спинного мозга, что не мало важно при проведении операции и прогнозе на выздоровление.

Лечение дископатии у собак

При наличии дискомфорта и боли, без снижения чувствительности, с первичным эпизодом болезни, можно проводить терапевтическое лечение нестероидными противовоспалительными препаратами (превикокс, римадил, кетофен и прочими…) и ограничением подвижности на 3-4 недели. Данное лечение может не подходить собакам с болью в шее, так как при дископатии в шейном отделе мы реже будем наблюдать неврологические расстройства, а только очень сильный болевой синдром, который будет возобновляться после окончания действия обезболивающих препаратов.

Если же на приём поступает животное с повторяющимся приступом боли, неврологическими синдромом или очень сильной болью, особенно в шее, необходимо хирургическое вмешательство по удалению выпавшего содержимого диска и декомпрессии. При дископатии все методы оперативного лечения основаны на удалении содержимого диска, выпавшего в канал через отверстие в позвонке и в устранении давления на спинной мозг.

При дископатии шейного отдела проводят метод вентральных щелей, при дископатии грудного или поясничного отдела проводят такие стандартные методики, как ламинэктомия, гемиламинэктомия, минигемиламинэктомия. Суть этих операций описана выше.

Перед операцией всем собакам необходимо пройти предоперационное обследование и ЭХО сердца для выявления заболеваний внутренних органов для снижения риска анестезии (наркоза).

После операции собаке назначают курс антибиотиков и реабилитационных мероприятий в виде массажа, рефлексотерапии, миостимуляции, электростимуляции, плавания и прочее. Курс физиотерапевтического лечения разрабатывается индивидуально врачом-реабилитологом в каждом конкретном случае.

Самый частый вопрос, который задают владельцы собак с дископатией касается выбора метода лечения и можно ли обойтись без операции?

Если наблюдается только болевой синдром и проявление болезни впервые, то можно попробовать полечить собаку терапевтическим путем. При данном выборе лечения ветеринарный врач не может дать гарантии на то, что болезнь диска не будет прогрессировать. Очень важно ограничить собаку в движении, чтобы не спровоцировать выпадение содержимого диска.

Если наблюдается боль в шее, рецидив болевого синдрома после лечения или неврологические расстройства в виде снижения или отсутствия чувствительности передних или задних конечностей- это повод к хирургическому вмешательству. Здесь самое главное быстро провести операцию по устранении грыжи, чтобы не оставить животное инвалидом! От компрессионного воздействия на спинной мозг и его повреждение, нарушается кровоснабжение спинного мозга и, соответственно, его питание, тем самым если спинной мозг долго находиться в состоянии сдавленности содержимым выпавшего диска, то это ведет к необратимым последствиям.

В лучшем случае, при проведении операции до 48 часов, исход лечения более благоприятный. Если же хирургическое вмешательство проведено позже, то и прогноз выздоровления будет хуже.

Что касается лечения животных с дископатией метилпреднизолоном (метипред) и другими препаратами, которые снимают травматический отёк со спинного мозга, они дают улучшения неврологического статуса, но само содержимое выпавшего диска никуда не девается и после снятия отека может вторично передавить спинной мозг и привести еще к более худшим последствиям, чем были в начале лечения, поэтому данный метод лечения является очень рискованным и в современной ветеринарии не применяется.

Назначения гомеопатических препаратов, витаминов и прочее вообще не подлежит обсуждению, так как их эффективности применения не доказано ни у людей, ни у животных. Очень часто владельцы животных, которые лечили собаку от дископатии при помощи, например, гомеопатии утверждают, что этим вылечили собаку. Благоприятный сход лечения в данном случае никак не связан с применяемой терапией. В иностранных источниках есть сведения о лечении собак с дископатией только ограничением подвижности, которое дало положительный эффект без применения каких-либо препаратов. Постепенно отёк спинного мозга спадает и появляются чувствительность и поэтому появление положительной динамики никак с этим не связано. Здесь нужно помнить о том, что такой эффект от лечения бывает нечасто и вам очень повезло, что не произошло вторичного выпадения содержимого диска и не привело к еще более худшим последствиям.

По статистике шанс на выздоровление значительно больше у собак, которым было проведено хирургическое лечение. При возникновении данной проблемы не надо медлить с лечением и надо быстро обратиться в ветеринарную клинику за квалифицированной помощью, так как время здесь играет не мало важную роль.