Коклюш у детей: симптомы, лечение профилактика и фото. Что нужно знать о коклюше у детей? Рассказывает врач-педиатр

Коклюш – это серьезное инфекционное заболевание, передающееся человеку от человека бытовым и воздушно-капельным путем. Заболеть могут взрослые и дети, причем у последних болезнь протекает довольно тяжело, часто сопровождается различными осложнениями. В статье можно подробно ознакомиться с симптомами, лечением, профилактикой коклюша у детей, а также увидеть фото болезни.

Этиология коклюша заключается в поражении организма определенными болезнетворными агентами. Возбудитель коклюшной инфекции – патогенный бактериальный микроорганизм Bordetella. На сегодняшний день ученым известно три его типа. К ним относят:

- Bordetella pertusis или коклюшная палочка – имеет размер 0,2*1,2 мкм. По своей природе бактерия неподвижная, заключена в капсулу, имеет форму коккобактерии. Преимущественно этот микроорганизм единичный, но встречаются и парные бактерии. Выделяется в среде Борде-Жангу или картофельно-глицериновом агаре. Единственный носитель – человек;

- Bordetella parapertusis – коклюшеподобный болезнетворный агент, являющийся возбудителем паракоклюша. Размер несколько крупнее, чем у коклюшной палочки. Наиболее подходящими условиями развития считается влажность и температура в пределах 36 градусов Цельсия;

- Bordetella bronchiseptica – провоцирует бронхопневмонию у животных.

Коклюш относится к весьма заразным заболеваниям. Возбудитель подразделяется на три подтипа. Первый – тяжело протекающая инфекция. Второй – средняя тяжесть течения. Третий – наиболее легкое течения инфекционной патологии. Важную роль при этом играет возраст пациента, особенности его иммунной системы и некоторые другие факторы.

Инкубационный период

Инкубационным периодом называют скрытое течение заболевания от момента попадания возбудителя в организм и до появления первых симптомов у пациента. Как и многие другие патологии, Коклюш имеет инкубационный период. Длительность его зависит от многих факторов. Например, иммунитета, сопутствующих болезней у ребенка и другого. Обычно инкубация длится от трех дней до 14 суток.

В связи с тем, что рассматриваемый период у детей и взрослых протекает без видимых симптомов, диагностировать коклюш удается лишь на катаральной стадии. Она сопровождается появлением кашля, повышением температуры тела и прочими признаками. На этой стадии больной выступает в роли источника инфекции, от него могут легко заразиться окружающие люди.

Механизм развития

Попадая в организм, Bordetella поражает преимущественно дыхательную и нервную систему человека. Проникновение коклюшной палочки происходит через слизистые оболочки верхних путей дыхательной системы.

Кашель возникает из-за выделения специфического эндотоксина, который раздражает дыхательные пути. Из-за длительного спазма развивается нарушение проходимости легочных альвеол. Далее у пациента возникают симптомы, свидетельствующие о нарушении газового метаболизма. Это влечет за собой эмфизему и гипоксию.

Источник распространения коклюша – зараженный человек. Наиболее заразным больной считается на начальном этапе патологии. Наиболее часто болеют дети от 1 до 6 лет. Это не означает, что заболеть не могут дети в 8, 9, 10, 11, 12 и 13 лет. Коклюшем болеют взрослые и дети всех возрастов.

Распространению инфекции способствуют неблагоприятные санитарно-бытовые условия. Вспышки инфекции наблюдаются в нашей стране каждые 2-3 года. При этом стоит отметить, что сезонность для этой болезни несвойственна.

Пути передачи

Коклюш среди детей и взрослых довольно быстро распространяется воздушно-капельным путем. Заболевание считается очень заразным. Среди основных путей передачи следует отметить такие:

- один из основных симптомов заболевания – кашель. Возбудители инфекции распространяются по воздуху с частицами слюны и слизи. Медики утверждают, что для того чтобы произошло заражение расстояние между здоровым человеком и больным не должно превышать 2,5 метра. Если же расстояние между людьми довольно большое, заразиться нельзя;

- наибольшая вероятность заражения коклюшем существует при объятиях и поцелуях с больным человеком. При таком тесном контакте слюна инфицированного попадает к здоровому человеку, после чего болезнетворные бактерии проникают в дыхательные пути и весь организм;

- нередко инфицирование происходит через столовые приборы, например, если мать и ребенок едят из одной тарелки или люди пьют из одной чашки. Кроме этого, вероятность заражения коклюшем среди детей существует, если малыш взял в рот игрушку или другой предмет, на который только что чихнул больной.

В окружающей среде возбудитель быстро погибает, поэтому через бытовые предметы заражение считается невозможным.

Стадии течения

Медики различают несколько стадий течения коклюша у детей, каждая из которых сопровождается своими особенностями и вытекает в следующую.

Стадии заболевания:

- Инкубационный период. Здесь клинические симптомы болезни у детей полностью отсутствуют, но болезнетворные микроорганизмы уже активно размножаются. Иногда ребенок может жаловаться на незначительное снижение самочувствия, что чаще всего списывается на обычную усталость.

- Катаральное течение. На этом этапе проявляются симптомы в виде катаральных проявлений. Часто болезнь путают с обычной простудой, назначают постельный режим и лечение с помощью Парацетамола. При коклюше такая терапия оказывается неэффективной и через 14 дней коклюш переходит в пароксизмальную стадию.

- Пароксизмальная стадия. Здесь самочувствие ребенка резко ухудшается. Приступы удушливого кашля возникают довольно часто (каждые 30-40 минут). Даже сильные антибиотики действуют на коклюшный возбудитель с малой эффективностью. Облегчение обычно наступает только через 2-3 недели.

- Период обратного развития симптомов коклюша. При условии правильного лечения у ребенка наблюдается улучшение общего состояния. Кашель все еще сохраняется, но приступы случаются реже. Сыпь, появляющаяся во время коклюша на лице и шее, постепенно исчезает. После снижения острых симптомов лечение часто проводится в домашних условиях.

- Стадия выздоровления. Коклюш негативно влияет на все органы и системы. Период полного выздоровления у некоторых детей может длиться до шести месяцев. В это время усилия родителей и врачей должны быть направлены на полное восстановление иммунитета маленького пациента.

После перенесения коклюша у детей и взрослых вырабатывается стойкий пожизненный иммунитет. То есть повторное инфицирование становится невозможным. Такой же эффект удается достигнуть путем вакцинации.

Общие признаки коклюша у детей

После окончания инкубационного периода симптомы коклюша у детей не вызывают особого беспокойства со стороны родителей, так как очень напоминают обычную простуду. У малыша появляются выделения из носа, повышается температура, развивается слабость, озноб, у ребенка может болеть голова и мышцы.

Традиционное лечение при этом оказывается малоэффективным и через некоторое время появляются симптомы, типичные именно для коклюша. Проявляются они так:

- приступы сухого удушающего кашля, усиливающегося в ночное время;

- отдышка, тахикардия;

- затрудненное дыхание, свистящий вдох вследствие спазма гортани (реприз);

- выделение слизи, рвота;

- приступ кашля сопровождается посинением кожи лица, покраснением глаз, часто лопаются сосуды на глазах;

- возможна остановка дыхания на 30-40 секунд;

- малыш при кашле задыхается, высовывает язык.

На теле ребенка появляется мелкая сыпь. Малыш становится беспокойным, теряет аппетит, капризничает. Если говорить о том, сколько длится заболевание, можно сказать, что в среднем общая продолжительность болезни составляет около 4-6 недель.

Внешние проявления болезни

Приступы удушливого кашля у детей при коклюше ведут к появлению симптомов в виде внешних изменений. Здесь следует назвать такие:

- мокнущие язвочки на языке;

- кровоизлияния в области глаз и на уголках рта;

- отек и покраснение горла;

- хрипы в легких при аускультации.

Ребенок становится вялым, плохо спит, отказывается от еды. Младенцы плачут, капризничают, теряют вес. Задача врачей и родителей в этот период не допустить обезвоживания организма и развития прочих осложнений.

Особенности течения у детей раннего возраста

У грудничка выявить коклюш на начальных этапах довольно тяжело. Период инкубации у новорожденных может длиться около трех недель. Как и у более взрослых детей, коклюш у малышей до года начинается с симптомов обычной простуды, протекает в три основные стадии – катаральная, пароксизмальная и стадия выздоровления. Наиболее часто инфекционная патология у малышей до года диагностируется на пароксизмальной стадии, когда появляются симптомы в виде приступов удушливого кашля, высокой температуры тела, кровотечений из носа, периодов остановки дыхания.

Такие симптомы ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Родители должны показать ребенка специалисту для назначения соответствующего лечения. При правильно подобранной терапии острую стадию болезни удается преодолеть через 14 суток. В дальнейшем приступы кашля повторяются реже. Остаточные явления могут наблюдаться в течение месяца.

Стертое течение коклюша у детей после вакцинации

Принято считать, что если ребенок переболел коклюшем или получил прививку от этого заболевания, то риск повторного инфицирования сведен к минимуму. Если даже он заболеет, течение инфекции будет иметь легкую форму. При этом симптомы заболевания похожи с типичным течением коклюша, но переносятся гораздо легче. Приступы имеют меньшую продолжительность, встречаются реже. Непривитый ребенок имеет очень большую вероятность заболеть при контакте с больным. Кроме этого, встречаются такие атипичные формы болезни, как абортивная и бессимптомная.

Похожая клиническая картина наблюдается при паракоклюше. Болезнь протекает более легко, осложнения возникают крайне редко.

Степени тяжести заболевания

В зависимости от тяжести течения у детей заболевание можно поделить на такие степени:

- легкое течение. При этом общее самочувствие пациента сохраняется в пределах нормы, такие симптомы, как рвота, носовые кровотечения, высокая температура тела отсутствуют. Приступы кашля возникают до 10 раз на протяжении суток;

- среднетяжелое течение. В сутки отмечается до 15 случаев удушливого кашля, часто процесс сопровождается рвотой. В промежутках между приступами самочувствие ребенка удовлетворительное;

- тяжелое течение. У пациента возникает более 20 приступов в день. Среди других симптомов следует отметить остановку дыхания, кровотечения из носа, вялость, нарушение аппетита, повышение температуры тела и прочее.

Через 2-3 недели состояние ребенка начинает налаживаться, кашель встречается реже, наступает постепенное выздоровление. Такой исход возможен лишь при условии правильного лечения. Без надлежащей терапии у пациентов часто развиваются осложнения, о которых поговорим ниже в статье.

Осложнения

Как уже говорилось, при правильном лечении болезни осложнения возникают редко. Тяжелые последствия наблюдаются при тяжелом течении инфекционной патологии или при ее неправильной терапии. Условно все осложнения можно поделить на несколько групп:

- основные осложнения. В эту группу относят гиперплазию слизистой оболочки гортани, язвы во рту, разрыв барабанной перепонки, нарушение функционирования голосовых связок, кровоизлияния в области глаз, нарушение работы внутренних органов, сердца, различные болезни ЛОР-органов;

- со стороны дыхательной системы диагностируются последствия в виде формирования эпителиально-слизистых пробок, болезней бронхов, возникновение ателектазов, пневмоторакса, апноэ, длительных приступов удушливого кашля;

- со стороны центральной нервной системы у детей отмечается ацидоз, недостаточное снабжение клеток головного мозга кислородом, сбои в функционировании симпатической и парасимпатической нервной системы, приступы судорог, потеря сознания, мозговые кровоизлияния, парезы;

- со стороны пищеварительной системы возникают такие симптомы, как гиповитаминоз, нарушение стула, тошнота, рвота, снижение массы тела ребенка.

Кроме этого, существуют неспецифические осложнения коклюша у детей, которые могут возникнуть в будущем. К ним следует отнести развитие вторичного иммунодефицита, частые простудные заболевания с тяжелым течением, пневмонию, бронхиолит и прочие тяжелые проявления. В особо тяжелых ситуациях страдает лимфатическая система, плевра, наблюдаются болезни внутреннего уха.

Наиболее тяжелые осложнения коклюша отмечаются при отягощении болезни корью, краснухой, туберкулезом, дизентерией и прочими инфекционными патологиями.

Последствия коклюша при беременности

Последствия для ребенка во время беременности будут зависеть от того, на каком триместре произошло инфицирование. Наиболее опасным коклюш считается во время первых недель развития плода, когда происходит закладка органов. В этот период коклюшная палочка может вызвать такие пороки развития у ребенка:

- врожденные болезни сердца;

- глухоту;

- нарушение функционирования центральной нервной системы;

- пороки почек и половых органов;

- заболевания системы пищеварения.

На втором и третьем триместре риск осложнений значительно снижается, но здесь существует другая угроза. Из-за приступов кашля возможен выкидыш.

Кроме этого, развивается такой симптом, как гипоксия плода. При постановке диагноза у беременной с лабораторным подтверждением коклюшной инфекции на ранних сроках может быть принято решение об искусственном прерывании беременности.

Диагностика

При подозрении коклюша пациенту назначают обязательную сдачу анализов. Подтвердить или опровергнуть диагноз помогает анализ крови. В условиях лаборатории могут использоваться следующие методы определения в организме коклюшной инфекции:

- серологическая реакция организма (иммуноферментный анализ, реакция агглютинации);

- ПЦР анализ;

- анализ инвитро;

- экспресс-метод – иммунофлюоресценция.

Кроме этого, ребенку могут назначить рентген легких, иногда необходимо применение бронхоскопии. В некоторых случаях используется аллергическая кожная проба. Она может дать положительный ответ только в острой фазе болезни. При этом реакция организма проявляется в виде возникновения папулы диаметром больше одного сантиметра.

Со стороны общего анализа крови отмечается высокий уровень лимфоцитов, лейкоцитов, но скорость оседания эритроцитов остается в пределах нормы.

Как сдавать кровь

Забор биологического материала осуществляется в утреннее время на голодный желудок из вены или из пальца. Направление на анализ дает лечащий врач. Накануне перед сдачей ужин должен быть легким. Врачу следует сообщить, если малыш принимал какие-либо лекарства до этого.

Дифференциальная диагностика

Для проведения дифференциальной диагностики у ребенка берут мокроту на анализ. Это помогает отличить коклюш от бронхиальной астмы, туберкулеза, пневмонии, бронхитов, гриппа и некоторых других заболеваний.

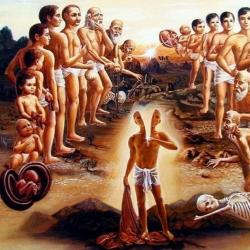

Заболевание у детей на фото

На фото можно увидеть, как выглядит ребенок во время приступа кашля.

На следующем фото видно лопнувшие капилляры на глазах из-за сильного кашля.

На этом фото видно, что грудничок во время приступа буквально задыхается.

При обнаружении подобных симптомов следует поспешить к врачу.

Основные методы лечения

Вопрос о том, как пережить коклюш у детей, актуален для многих родителей. Лечение патологии у детей не имеет какого-то специфического характера. Терапия направлена на облегчение симптомов у больного, исключение осложнений. При тяжелом течении лечение проводится в условиях клиники. После окончания острой фазы коклюша терапия может продолжаться в домашних условиях. Борьба с болезнью проводится с использованием медикаментозных препаратов, физических процедур и народных методов. Рассмотрим каждый из видов терапии более подробно.

Использование медикаментов

Медикаментозное лечение коклюша у детей направлено на облегчение состояния больного, снижение симптомов инфекционной патологии. Выбором лекарств должен заниматься исключительно специалист, основываясь на диагнозе, особенностях самочувствия пациента и степени тяжести болезни.

Антигистаминные средства

В связи с тем, что во время коклюша у ребенка наблюдается такой симптом, как отек легочных тканей и спазм гортани, медики рекомендуют использовать для лечения антигистаминные препараты. Такие средства способны устранить отек, облегчить кашель. В список противоаллергических лекарств входят такие средства, как Ларатадин, Цитрин, Зодак, Диазолин.

Лекарства от кашля

Для лечения коклюша у детей используют противокашлевые медикаменты в виде сиропов. Препарат должен содержать кодеин. Как правило, это лекарства от кашля, обладающие центральным действием. Самостоятельно подбирать сиропы строго запрещено, так как можно сильно навредить ребенку. Без рецепта врача можно использовать лишь настои трав, чаи с медом, а также некоторые другие народные рецепты, о которых поговорим ниже в статье.

Антибактериальные препараты

Коклюшная палочка относится к бактериям. Лечение болезни должно проводиться, соответственно, с использованием антибиотиков. Доктор подбирает лекарства из ряда макролидов, азитромецинов, цефалоспоринов. Дозировка медикамента зависит от возраста и веса ребенка. Курс лечения обычно составляет 7 суток. Даже если после окончания кашель продолжается, это считается нормальным явлением.

Отхаркивающие препараты

Для очищения дыхательных путей от слизи и восстановления поврежденных тканей дыхательных органов врач может назначить лечение в виде употребления отваров из трав. Отличным эффектом при этом обладает подорожник, багульник, солодка и прочие растения. Использовать отвары среди грудных детей не рекомендуется. Такая терапия может вызвать тяжелую аллергическую реакцию.

Ингаляции

Ингаляции помогают отлично справиться с симптомами коклюша у детей. Многие специалисты считают, что это наиболее безопасный метод лечения. Осуществлять такую процедуру разрешается с раннего возраста.

При этом стоит помнить, что паровые горячие ингаляции – это метод, который остался в прошлом. На его смену пришло использование небулайзера. С помощью этого прибора лечение ингаляцией можно проводить даже среди младенцев.

Использование небулайзера

Небулайзер – это специальный аппарат, который обладает способностью преобразовывать лекарство в мелкие частицы. В таком виде через насадки препарат попадает непосредственно в легкие, проникая в самые отдаленные разветвления бронхов. Обычные паровые ингаляции не дают такого эффекта. Кроме этого, преимущество использования небулайзера заключается в том, что во время процедуры исключены травмы в виде ожогов.

Препараты для ингаляции

Как мы уже выяснили, основной симптом коклюша у детей – это удушающий кашель, который имеет приступообразный характер. Лечение болезни можно проводить с помощью небулайзера, используя при этом такие группы препаратов:

- антибиотики – Клацид, Азитромицин, Сумамед, Цефтриаксон;

- кортикостероиды (применяются редко и только по назначению врача);

- противокашлевые средства – Синекод;

- лекарства для расширения просвета бронхов и устранения спазма- Беродуал;

- муколитики – Лазолван, Амбро-Гексал.

Хорошо зарекомендовали себя ингаляции с минеральными водами. Они помогают смягчить ткани дыхательных путей, снизить отек. Часто детям во время лечения врач назначает использование воды «Боржоми», «Нарзан». Нередко применяется для ингаляции обычный хлорид натрия.

Родители должны помнить, что какими бы знаниями в сфере лечения коклюша они ни обладали, подбирать медикаменты должен исключительно врач. Самолечение может быть крайне опасным для здоровья.

Физиотерапия

Во время коклюша из-за сильных приступов кашля происходит кислородное голодание тканей головного мозга и всего организма в целом. Ребенка могут направить на лечение с помощью физиотерапии. Здесь для облегчения симптомов используют такие методы:

- кислородотерапию;

- использование ноотропных препаратов;

- применение гормональной терапии.

Во время лечения больному надевают специальную маску, через которую в организм поступают лекарственные средства. Для грудных детей может использоваться специальная кислородная палатка. Кроме этого, хорошим эффектом обладает массаж грудной клетки и дыхательная гимнастика. Часто эти процедуры выполняются в условиях стационара под тщательным контролем врача и должным сестринским уходом.

Тактика лечения коклюша у новорожденных

Что делать, если заболел младенец первых месяцев жизни? При инфицировании грудных детей лечение, как правило, проводится в условиях стационара. Важно своевременно распознать симптомы заболевания, так как новорожденные переносят его особенно тяжело. При этом тактика терапии заключается в следующем:

- использование кислородной маски;

- удаление скопившейся слизи из бронхов с целью предотвращения рвоты и попадания рвотных масс в легкие;

- применение гомеопатических препаратов и транквилизаторов для подавления кашлевого рефлекса;

- предотвращение таких симптомов, как ларингоспазм и бронхоспазм с помощью бронходилататоров;

- устранение рвотного рефлекса с помощью противорвотных медикаментов;

- применение гормональных средств;

- лечение антибиотиками;

- поддержание водно-солевого баланса организма.

Лечить коклюш у детей грудного возраста необходимо под строгим контролем медицинского персонала. При несвоевременном обращении в больницу младенец может погибнуть.

Народные методы терапии

Вылечить коклюш у ребенка с помощью одних лишь народных средств вряд ли удастся. Заболевание считается довольно серьезным, поэтому народная терапия может выступать только в роли вспомогательного лечения по назначению врача.

Рассмотрим несколько популярных рецептов:

- очистить от шелухи головку чеснока, измельчить его, залить стаканом кипятка. Средство томить на слабом пламени не менее получаса. После этого лекарство процедить, давать ребенку по чайной ложке до еды трижды в день. Это средство не нанесет вреда детскому организму;

- смешать в равных пропорциях анис, сосновые почки, солодку и спорыш. Столовую ложку получившейся смеси нужно залить 250 мл кипятка, оставить настаиваться на час. Готовый напиток процедить, давать малышу по столовой ложке перед каждым приемом пищи, но не более четырех раз в день;

- для приготовления следующего лекарства понадобится большая головка лука. Его нужно измельчить, залить стаканом молока. Средство следует томить на медленном пламени не менее 40 минут. После этого отвар процеживают, добавляют немного меда. Лекарство рекомендуют давать детям от трех лет 2-3 раза в день;

- хорошо снизить симптомы у детей при кашле помогает лечение с помощью черной редьки. Для этого овощ нужно помыть, очистить от кожуры, нарезать небольшими кубиками. Продукт посыпают сахаром и отправляют в духовку при температуре 150 градусов на 15-20 минут. Редька пустит сок, который и нужно давать ребенку по чайной ложке трижды на протяжении суток.

Любое народное средство может вызвать аллергическую реакцию. Перед использованием того или иного лекарства следует определить, есть ли аллергия, проконсультироваться с лечащим врачом.

Профилактика и вакцинация

Профилактика коклюша у детей заключается в процедуре искусственной выработки иммунитета к инфекционной патологии, то есть вакцинации. АКДС – это адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина, которая включает мертвые коклюшные бактерии. Прививка помогает выработать иммунитет, что в будущем защищает ребенка от заражения. Даже если инфицирование произойдет, как уже говорилось ранее, пациентперенесет патологию гораздо легче.

В каком возрасте проводится вакцинация

Первая АКДС вводится в три месяца. После этого еще дважды с промежутком в 45 дней. Ревакцинация проводится в возрасте 18 месяцев, затем в 6 лет и 14 лет. Если по какой-то причине вакцинация не была проведена, прививку можно ставить и в 16, 17, 18 лет. После этого рекомендуется повторять вакцинацию один раз в 10 лет. Многие родители на форумах оставляют массу негативных отзывов о вакцинации. Несмотря на это, отказываться от прививки нельзя, ведь это единственный надежный метод защититься от этого страшного заболевания.

Другие профилактические мероприятия

Кроме вакцинации, предупредить эпидемию коклюша помогают следующие профилактические мероприятия:

- своевременное выявление больных;

- если в школе или детском саду обнаружен инфицированный, группу закрывают на карантин;

- пациенты, которые имели контакт с зараженными людьми, допускаются в коллектив только при лабораторном подтверждении отсутствия коклюша;

- госпитализации в обязательном порядке подлежат дети до шести месяцев, а также члены закрытых лицеев, детских домов;

- детям до года, а также пациентам с ослабленным иммунитетом вводят противококлюшный иммуноглобулин.

Стоит отметить, что экстренная вакцинация детей и взрослых в очаге инфицирования не проводится.

Видео

Известный педиатр Евгений Олегович Комаровский подробно рассказывает о симптомах, лечении и профилактике коклюша у детей.

Коклюш – опасное заболевание, которое чаще возникает в детском возрасте. Чтобы не было угрозы здоровью и жизни ребенка, родители обязаны уметь выявить ранние симптомы и признаки заболевания и своевременно обращаться к врачу. Важными являются меры профилактики, препятствующие заражению ребенка.

Что такое коклюш

Коклюш – это заболевание инфекционной природы, которое поражает верхние дыхательные пути. Тяжелое течение болезни у детей возрастом до полугода может привести к сильным осложнениям. Передаваться коклюш может при чихании, кашле, разговоре, возбудителем является палочка – Bordetella pertussis. Выявить ее поможет специальный анализ. В процессе своего жизненного цикла она выделяет в кровь особый токсин. Он раздражает слизистую бронхов и гортани, вызывая лающий, сухой, катаральный кашель. Вне организма бактерия быстро погибает.

Всплески заболевания наблюдаются осенью и зимой. Передается болезнь только при прямом контакте, заразиться можно через кашель. Попадая в дыхательные пути, устланные реснитчатым эпителием, бактерия начинает стремительно размножаться на слизистых оболочках бронхов, легких и гортани. Очень важно вовремя диагностировать коклюш у детей – симптомы и лечение могут иметь индивидуальные особенности.

У людей отсутствует иммунитет к этой болезни. Даже после того, как человек переболел коклюшем, антитела остаются в организме только на 5 лет. Иммунитет не является пожизненным, существует риск повторного заражения. Вакцинация является хорошей защитной мерой борьбы с распространением коклюша. При заражении привитого человека, болезнь протекает в стертой форме и риск летального исхода значительно снижается. В среднем период разрешения составляет 95 – 120 дней, по этой причине иногда заболевание еще называют «стодневный кашель».

Коклюш – симптомы у детей

Самый характерный симптом – это появление непродуктивного, спазматического кашля, который имеет характер приступа. Инкубационный период болезни от 7 до 30 дней. Симптомы коклюша у ребенка развиваются постепенно и на начальной стадии очень похожи на проявления ОРЗ. Родители, не подозревая о диагнозе, продолжают водить малыша в сад, но первые 5-12 дней кашель ребенка заразный, и вирус быстро передается другим.

Особо опасно болезнь протекает в детском возрасте до года. Если заболел малыш возрастом до полгода, он подлежит немедленной госпитализации. Взрослые люди редко болеют «стодневным кашлем». В группе риска груднички, дети с года до пяти лет и подростки. Чтобы вовремя распознать заболевание, нужно знать, как проявляется коклюш у детей. Когда начинается коклюш – симптомы такие же, как и при простуде:

- Больной жалуется на озноб, мышечную и головную боль, общую слабость.

- Наблюдается отек слизистой и появление небольшого насморка.

- Зев имеет красный цвет, кожные покровы бледные.

- Повышается температура, появляется тахикардия – учащенное сердцебиение.

- Человек становиться вялым, пропадает аппетит.

По мере развития болезни наступает пароксизмальная стадия. Присоединяется сухой кашель, спазматической формы. Он не поддается лечению противокашлевыми средствами. Нужно знать, как отличить признаки коклюша у ребенка от банальной простуды, чтобы вовремя начать целенаправленное лечение.

Температура

Характерной особенностью этого коварного заболевания является наличие невысокой температуры. Это является первым верным признаком опасной болезни. Температура при коклюше редко достигает отметки 38 °С и никогда не поднимается выше. Если на градуснике вы увидите цифру больше 38 – это не заразный коклюш, а обычное ОРЗ, бронхит или пневмония. Но точный диагноз ставит только врач.

Кашель

Как определить коклюш у ребенка – по наличию характерного кашля. Он начинает проявляться лишь спустя две недели от возникновения первых симптомов. Кашель постепенно нарастает, становиться более интенсивным и частым. Особенно учащаются приступы ночью, они мешают спать ребенку, вызывают гипоксию. Приступ состоит из нескольких кашлевых толчков и длительного свистящего вдоха. В день может быть от 3 до 45 таких случаев, заканчиваются они выделением небольшого количества стеклоподобной мокроты или рвотой.

Опасен кашель для грудничков. У детей 6 месяцев во время приступа возможна остановка дыхания, что может привести даже смерти. Очень важно, чтобы во время болезни малыш находился в медицинском учреждении, где ему могут незамедлительно оказать помощь. Такие сильнейшие приступы кашля вызывают кровоизлияния на слизистых оболочках. Лопаются капилляры в глазах, на шее малыша, возникают гематомы.

Лечение коклюша у детей

Паракоклюш не вызывает большого процента смертности и тяжелых последствий у детей, только благодаря проведению обязательных прививок и введению карантина в детских учреждениях. После диагностики заболевания врач назначает терапию. Для лечения используются такие лекарства:

- противокашлевые препараты центрального действия на основе кодеина;

- антибиотики;

- пребиотики и пробиотики;

- витамины;

- отхаркивающие и муколитические средства;

- антигистаминные препараты.

Как лечить коклюш, и какие принимать препараты – решает только лечащий врач. Задача родителей обеспечить должный уход за малышом и своевременный прием лекарств в необходимой дозировке. Это очень важно! Но родители тоже могут поспособствовать скорейшему выздоровлению. В борьбе с инфекцией очень эффективны прогулки, яркие книжки с картинками, игрушки, забавы, – все то, что может отвлечь малыша.

Антибиотики

Широко используются для лечения антибиотики при коклюше у детей. Чем ранее диагностируется заболевание, тем эффективней будет антибактериальная терапия. Когда ребенок находится в стационаре, результативно введение внутримышечно цефтриаксона. При домашнем карантине, назначают антибиотики в виде сиропов. Самые действенные из них на основе амоксициллина, азитромицина или цефалоспоринов 2 -3 поколения. Продолжаться курс может 5-10 дней.

Лечение коклюша у детей в домашних условиях

Если ребенку уже больше года или болезнь протекает не тяжело, можно лечить коклюш у детей в домашних условиях. В стационар определяют малышей или детей с тяжелым течением болезни. Прежде всего, нужно обеспечить больному свежий воздух и оптимальную влажность (40-60%) в помещении. Если на улице хорошая погода и малыш уже не заразный – много гуляйте. Придерживайтесь назначений врача – это очень важно. В таком состоянии противопоказаны любые нервные потрясения. Спокойно реагируйте на кашель. Увеличьте приток положительных эмоций – предложите игру, развлеките малыша.

Народными средствами

Народные средства при коклюше у детей позволяют эффективно бороться с симптоматикой, сократить длительность и вылечить заболевание:

- Хорошо облегчить кашель могут вариации теплого молока с маслом какао, сливочным маслом, медом.

- Растирайте грудную клетку барсучьим или козьим жиром – это восстановит микроциркуляцию в области бронхов.

- Делайте больному массаж спины, это способствует эффективному отхождению мокроты.

- Полезно проводить ингаляции с помощью небулайзера или тепло-влажным способом.

- Дайте малышу подышать над картошкой, отваром эвкалипта, календулы.

- Для внутреннего приема можно заварить липу, ромашку, подорожник – эти травы способствуют быстрому выведению токсинов из организма.

Видео

Коклюш – бактериальное заболевание, поражающее как детей, так и взрослых. Проникновение инфекции в дыхательные пути вызывает сильный приступообразный кашель, провоцирующий рвоту. Представляет серьезную опасность за счет осложнений, способных привести к летальному исходу. Знание особенностей течения болезни поможет обнаружить признаки коклюша у ребенка на ранней стадии и принять своевременные меры.

Что такое коклюш

Возбудителем заболевания является Bordetella pertussis – коклюшная палочка, выделяющая особый токсин, который оказывает раздражающее действие на слизистую гортани, бронхов. В результате возникает лающий, конвульсивный кашель. Он сохраняется еще в течение нескольких недель после того, как все патогенные бактерии погибают. Выявить возбудителя можно лишь при помощи специального анализа. Интересно, что в организме переболевшего человека еще на протяжении 5 лет остаются антитела. Полностью защитить от заражения не способна даже вакцинация. Однако привитый человек, столкнувшись с инфекцией, переносит болезнь значительно легче, с минимальным риском для жизни.

Предупреждение! Учитывая отсутствие иммунитета к этому заболеванию, необходимо оградить малышей от контакта со взрослыми, у которых наблюдается не проходящий долгое время кашель.

Как происходит заражение

Основной путь передачи инфекции – воздушно-капельный. Заражение происходит при непосредственном контакте с больным или носителем бактерий. Человек при кашле способен распространять коклюшную палочку на расстояние до 2,5 м. Болезнь чаще поражает детей дошкольного возраста. Наибольшую группу риска составляют малыши до 2 лет. Особенно тяжело переносится коклюш грудничками. При отсутствии вакцинации уровень смертности в этом возрасте достигает 60% от числа заболевших. На патогенные бактерии губительное воздействие оказывают солнечные лучи. Поэтому вспышки заболевания приходятся на осенне-зимнее время, когда сокращается продолжительность светового дня.

Основной путь передачи инфекции – воздушно-капельный. Заражение происходит при непосредственном контакте с больным или носителем бактерий. Человек при кашле способен распространять коклюшную палочку на расстояние до 2,5 м. Болезнь чаще поражает детей дошкольного возраста. Наибольшую группу риска составляют малыши до 2 лет. Особенно тяжело переносится коклюш грудничками. При отсутствии вакцинации уровень смертности в этом возрасте достигает 60% от числа заболевших. На патогенные бактерии губительное воздействие оказывают солнечные лучи. Поэтому вспышки заболевания приходятся на осенне-зимнее время, когда сокращается продолжительность светового дня.

Первые признаки коклюша

Инкубационный период длится от одной до трех недель. В начале заболевания симптомы коклюша у детей очень напоминают простуду. Ничего не подозревающие родители могут водить ребенка, являющегося носителем инфекции, в детский сад, где вирусом заражаются другие дети. Вовремя распознать болезнь можно только зная, как проявляются первые признаки.

К ним относится:

- Общая слабость.

- Головная и мышечная боль.

- Незначительный насморк.

- Повышение температуры тела.

- Учащенное сердцебиение.

- Потеря аппетита.

Постепенно к перечисленным симптомам присоединяется сухой приступообразный кашель, против которого не помогают противокашлевые средства. Приступы его становятся все чаще и с каждым разом проявляются наиболее интенсивно. Особенно беспокоят по ночам, мешая спать и вызывая порой гипоксию. За день происходит до 45 приступов, продолжительность каждого – 4–5 минут. Иногда они заканчиваются рвотой. После приступа ребенок жалуется на боль в области живота и грудной клетки. Наибольшую опасность кашель представляет для детей первых месяцев жизни. Сильные приступы могут спровоцировать удушье, вплоть до остановки дыхания, приводят к кровоизлиянию на слизистых.

Важно! Детям грудного возраста во время болезни необходимо находиться в медицинском учреждении под присмотром врача.

При коклюше у детей характерно незначительное повышение температуры. До отметки 38⁰С она поднимается в редких случаях. По этому признаку болезнь можно отличить от пневмонии или бронхита.

Симптомы развития заболевания

Различают 3 стадии коклюша у детей, симптомы и лечение каждой имеет свои отличия:

Гипоксия, развивающаяся при тяжелом течении заболевания, может привести к нарушению кровоснабжения мозга, сердечной мышцы. Это грозит серьезными последствиями, в том числе заболеваниями нервной системы, отставанием в развитии.

Диагностика

Болезнь, протекающую в легкой форме, сложно определить на основании визуального осмотра. Подозрение вызывают следующие признаки того, как проявляется коклюш у детей:

Болезнь, протекающую в легкой форме, сложно определить на основании визуального осмотра. Подозрение вызывают следующие признаки того, как проявляется коклюш у детей:

- Продолжительный кашель, не прекращающийся после того, как исчезли такие симптомы, как насморк, температура.

- Самочувствие после приема откашливающих препаратов не улучшается.

- В перерывах между приступами ребенок чувствует себя нормально.

Точное установление такой болезни как коклюш у детей проводится с помощью специальных исследований. Общий анализ крови помогает выявить характерное для заболевания увеличение количества лейкоцитов, лимфоцитов. Проводится анализ крови на наличие антител, бактериологический посев мазка со слизистой горла. Последний метод не всегда является достоверным. Бактерии обладают способностью прочно удерживаться эпителием. Если перед забором биоматериала ребенок поел, даже при наличии возбудителя обнаружить его в пробе маловероятно.

Общие принципы лечения

Заболевший ребенок обычно находится дома. Однако, есть ситуации, когда требуется его госпитализация. Лечение коклюша у детей в стационаре необходимо по жизненным показаниям:

- Детям в возрасте до 6 месяцев.

- При осложненном течении коклюша.

- Когда имеются сопутствующие заболевания.

- Для ослабленных детей.

На время болезни ребенка следует оградить от других детей, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Малышу во время приступов нельзя лежать. Его нужно обязательно посадить. Воздух в помещении должен быть прохладный и влажный. При сильном кашле можно делать ингаляции с небулайзером. Кормить ребенка нужно небольшими порциями, но часто. Обстановка должна быть спокойной – нервное напряжение, волнение, стресс провоцируют учащение приступов кашля.

Задача родителей – обеспечить при лечении в домашних условиях необходимую влажность и температуру воздуха в помещении. При хорошей погоде рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе. Ребенку для успешного излечения нужны положительные эмоции. Доставить радость может любая новая игрушка, просмотр интересной телепередачи.

Медикаментозная терапия

Из лекарств в лечении коклюша используются противокашлевые и отхаркивающие средства, антибиотики, пробиотики, витамины и антигистаминные препараты. Все назначения делаются только лечащим врачом.

Из лекарств в лечении коклюша используются противокашлевые и отхаркивающие средства, антибиотики, пробиотики, витамины и антигистаминные препараты. Все назначения делаются только лечащим врачом.

Антибиотики используются на самом первом этапе заболевания, в последующих стадиях, когда уже наблюдается приступообразный кашель, они неэффективны. Рекомендуется прием их с профилактической целью, когда в доме кто-то заболевает коклюшем. Это позволяет справиться с патогенным микроорганизмом до появления кашля.

Курс антибактериальной терапии включает препарат Цевтриаксон в виде внутримышечных инъекций, сиропы на основе Цефалоспоринов 3 поколения, Азитромицина, Амоксициллина. Продолжительность их применения – от 5 до 10 дней.

Облегчить отхождение мокроты помогают Амброксол, Лазолван, Бромгексин. Эуфиллин, глюконат кальция снимают спазмы в органах дыхания. В качестве успокоительного средства рекомендуется прием настоя валерианы или пустырника. Гормональные препараты способны предотвратить остановку дыхания.

Народные средства

Лечиться с помощью рецептов народной медицины необходимо под контролем врача и только в качестве дополнения к основной терапии. Облегчить неприятные симптомы у детей, ускорить процесс выздоровления помогают следующие средства:

- Теплое молоко с добавлением сливочного масла и меда. Пить на ночь.

- Растирание грудной клетки барсучьим жиром – эффективный метод улучшения микроциркуляции в бронхах.

- Отвар подорожника, липы помогает быстро избавиться от токсинов.

- Растопить на сковороде ложку сахарного песка до приобретения им коричневого цвета, влить 0,5 стакана кипятка и перемешать до полного растворения. Пить по чайной ложке перед сном.

- Смешать сок чеснока и нутряной жир в равных частях, втирать в область грудной клетки.

- Чеснок с тимьяном (50 и 20 г соответственно). Залить ингредиенты водой и, закрыв крышкой, поварить несколько минут на медленном огне, остудить, процедить, добавить 300 г меда.

- Одну картофелину и яблоко сварить в литре воды. Полученный отвар давать ребенку по чайной ложке 3 раза в день.

Одним из эффективных средств, помогающим справиться с назойливым кашлем, является луковый сироп. Лук мелко нарезают, укладывают до половины в стеклянную литровую банку, засыпают сахарным песком (4 столовых ложки), закрывают крышкой и настаивают в течение 3 часов. Полученным соком поят ребенка по чайной ложке через каждый час.

Хорошим действием против коклюша обладает компресс из меда и измельченного чеснока. Оба продукта, взятые в равных частях, смешать, немного подогреть и полученную массу наложить на область грудной клетки. Сверху накрыть пленкой и укутать теплым платком. Компресс оставить на ночь.

Возможные осложнения

Последствия коклюша далеко не безобидны. Осложнением, возникающим после перенесенного заболевания, может быть пневмония, бронхит, ларингит. Сужение просвета дыхательных ходов, отек гортани становятся причиной летального исхода.

Напряжение, вызванное сильными приступами кашля, нередко приводит к образованию пупочной грыжи, носового кровотечения. В ряде случаев возможно кровоизлияние в мозг, повреждение барабанных перепонок.

Коклюш вызывает поражение отдельных центров, после чего возникают приступы эпилепсии, судороги. Предотвратить развитие осложнений помогает кислородная терапия, искусственная вентиляция легких.

Профилактика

Основной профилактической мерой против коклюша является вакцинация. Только с ее помощью можно сократить риск заражения и получения тяжелых осложнений. Современные вакцины практически безопасны для здорового ребенка. В редких случаях наблюдается небольшая температура и болезненность на месте прививки.

Основной профилактической мерой против коклюша является вакцинация. Только с ее помощью можно сократить риск заражения и получения тяжелых осложнений. Современные вакцины практически безопасны для здорового ребенка. В редких случаях наблюдается небольшая температура и болезненность на месте прививки.

Учитывая высокую вероятность заражения, в случае заболевания одного из детей в детском учреждении, необходимо проводить обследование с принятием мер профилактики в отношении всех, кто контактировал с больным. На помощь приходят антибиотики, губительно воздействующие на бактерии, инъекции гамма-глобулин, способного стимулировать выработку антител.

Грудные дети особенно тяжело переносят заболевание, поэтому по возможности следует максимально ограничить посещение с малышом мест большого скопления людей.

Видео

При таком тяжелом инфекционном заболевании, как коклюш, поражается слизистая оболочка гортани, бронхов и легочной ткани, вследствие чего возникает приступообразный кашель. Его интенсивность настолько высока, что в слизистой оболочке нередко проявляются кровоизлияния, может наступить спазм верхних дыхательных путей, провоцирующий рвоту. Это заболевание несет существенную угрозу для детей в возрасте до трех лет, так как способно вызвать серьезные осложнения, а в некоторых случаях даже смерть. Вакцинация не всегда спасает маленьких пациентов от инфицирования, однако коклюш у привитых детей, как правило, проходит в более легкой форме, чем у не привитых сверстников.

Температура при коклюше у детей

Симптомы коклюша проявляются у детей постепенно, по мере развития инфекции. Чем меньше малыш, тем более ярко выражены признаки этого инфекционного заболевания. В частности, в катаральный период:

- Наблюдается сухой кашель, усиливающийся в вечернее и ночное время;

- Появляется насморк;

- Повышается температура тела.

Чем тяжелее форма коклюша, тем короче ее катаральный период. У детей до года он продолжается 3-5 дней, у дошкольников - 10-14 дней. Далее наступает пароксизмальный период. Для него характерен действительно сильный спастический кашель с большим количеством вязкой мокроты. Во время его приступов воздух врывается в дыхательные пути со свистом, шейные вены вздуваются, а лицо краснеет. У маленьких детей могут начаться судороги, самопроизвольное мочеиспускание.

При ОРЗ, ангине и прочих инфекциях у малышей наблюдается высокая температура. Это означает, что детская иммунная система вовсю борется с возбудителем болезни. При коклюше повышение температуры, как правило, незначительное (не более 37,5 ºС). Оно отмечается в основном в катаральный период. Таким образом, совершенно очевидно, что с коклюшем детский организм без адекватного и своевременно начатого лечения справиться не в состоянии.

Лит.: Большая медицинская энциклопедия г. 1956

Возбудителем коклюша является бактериальная палочка Bordetella Pertussis. Она передается воздушно-капельным путем от инфицированного человека при приближении к нему на расстояние менее двух метров. Преимущественно наиболее уязвимы к этому заболеванию дети до года, ведь у них собственные антитела к нему отсутствуют, а материнские - уже утрачены. При попадании палочки в организм детей:

- Воспаляется слизистая верхних дыхательных путей;

- Бронхи перекрываются слизью и гноем;

- Раздражаются рецепторы верхних дыхательных путей;

- Провоцируется сильный кашель;

- Токсины подавляют выработку слизистого секрета;

- Развивается иммунное воспаление;

- Расширяются сосуды, вызывая гиперемию зева.

Чем опасен коклюш у детей? Это заболевание может привести к действительно серьезным осложнениям, вплоть до остановки дыхания и смерти. Чем меньше малыш, тем больше угроза для его жизни, тем серьезней последствия болезни.

К какому врачу обратиться?

Если у вашего ребенка отмечается явное недомогание, сопровождаемое сухим кашлем, целесообразно обратиться к участковому педиатру. Чтобы исключить вероятность других заболеваний, симптомы которых сходны с признаками коклюша, специалист может направить ребенка к таким врачам как:

Он назначит комплекс диагностических мероприятий: лабораторные исследования крови и слизи из носоглотки, рентгенограмму легких и т.п. Врач также назначает медикаментозное лечение коклюша. Консультирует родителей по вопросам диеты для болеющего малыша и создания благоприятных условий для его выздоровления. Врач постоянно контролирует ход лечения, при необходимости вносит в его схему корректировки.

Последствия

Если у ребенка вовремя не распознать коклюш и не начать лечение, то последствия могут быть фатальными. В большинстве случаев врачи говорят, что к малыша могут развиться:

- Грыжа либо выпадение прямой кишки (из-за сильного перенапряжения во время приступов кашля);

- Кровоизлияние в глазную сетчатку или мозг (из-за расширения кровеносных сосудов и повышению давления);

- Остановка дыхания;

- В тяжелых случаях - смерть.

Особенно опасен коклюш для грудничков. Ведь их иммунная система еще только формируется. Нельзя откладывать визит к врачу при сухом кашле и прочих признаках болезни.

Осложнения

Коклюш - тяжелое инфекционное заболевание. Особенно для маленьких детей. Осложнения после коклюша у ребенка могут быть крайне серьезны. Среди них.

Одной из довольно часто встречаемых болезней у детей является коклюш. У малышей младшего возраста течение заболевания может быть очень тяжелым. Чтобы предотвратить опасные осложнения этой болезни, папы и мамы обязательно должны знать основные симптомы и проявления коклюша.

Что это?

Острое респираторное заболевание, которое вызывает у малышей поражение верхних дыхательных путей, называется коклюшем. Для этой болезни характерны сезонные всплески заболеваемости.

Наиболее часто коклюш возникает в холодное время года., но заболеть детки могут и в июле-сентябре. Врачи-педиатры отмечают, что малыши подвержены этой серьезной инфекции практически в любое время года.

По статистике наиболее часто такой опасной болезни подвержены дети до пяти лет. Источниками заболевания становятся больные малыши или те, которые активно не болеют, но являются скрытыми носителями инфекции.

Микроорганизмы быстро передаются от заболевшего ребенка к здоровому, вызывая клинические проявления болезни.

Бактерия, которая вызывает коклюш, повреждает эпителиальные клеточки верхних дыхательных путей. Если у ребенка снижен иммунитет, то она быстро распространяется по всему организму, что приводит к нарастанию симптомов интоксикации. У малышей поднимается температура, появляется слабость, а также озноб и сильный кашель.

Причины

Заболевание имеет бактериальную природу. Чужеродная коклюшная бактерия воздушно-капельным путем проникает в детский организм и вызывает сильное воспаление в верхних дыхательных путях. Источник заболевания - палочкообразная коклюшная бактерия. Она быстро находит эпителиальные клетки и вызывает их повреждение.

Бактериальные палочки могут быть разных видов. Одни вызывают сильное воспаление, вследствие чего болезнь протекает в более тяжелой форме. Другие менее агрессивны для детского организма.

Иммунная система ребенка во время первой встречи с бактерией еще не готова дать сильный отпор. По этой причине заболевание быстро прогрессирует и вызывает сильные неблагоприятные симптомы.

Инкубационный период

В среднем длительность инкубационного периода составляет около двух недель. Это время считается с момента первого попадания болезнетворной бактерии внутрь организма до проявления первых симптомов заболевания. У некоторых деток длительность инкубационного периода может составить всего неделю: это зависит от исходного уровня детского иммунитета.

Время до появления первых симптомов заболевания зависит также от возраста и особенностей организма малыша. Если ребенок истощен или недавно перенес острое респираторное заболевание, грипп, вероятность того, что инкубационный период будет короче, гораздо выше.

У малышей до семи лет сравнительно низкий иммунитет (в силу физиологических особенностей). По этой причине они так легко и быстро заболевают коклюшем.

Накопление бактерий происходит в слюне. Заражение осуществляется через воздушно-капельный метод передачи.

Во время дыхания (а также при нарушении правил личной гигиены) микробы вместе с частичками слюны могут проникать от больного в здоровый организм. Это и есть начало заболевания.

В целях профилактики у каждого члена семьи обязательно должна быть своя посуда. Пользоваться чужими зубными щетками категорически запрещено. Все это может привести к стремительному распространению заболевания.

Как распознать: первые признаки

Коклюш часто может протекать под маской любого другого острого вирусного респираторного заболевания. Зачастую он проявляется первыми характерными симптомами:

- Повышение температуры тела до 38-39 градусов уже в первую неделю заболевания. Нарастает такое повышение стремительно. Температура долгое время остается достаточно высокой (несмотря на проводимую терапию жаропонижающими препаратами). Чем она выше, тем больше интоксикационных симптомов появляется у малыша.

- Сильный кашель. В течение первых двух недель после начала болезни ребенок кашляет практически постоянно, без передышек. Доктора отмечают, что к вечеру или в ночное время кашель заметно усиливается. Ближе к концу второй недели ребенок кашляет уже не постоянно, а приступами. Обычно характерен приступообразный «лающий» кашель. После короткого вдоха малыш издает 7-10 кашлевых звуков на выдохе. При этом характер кашля несколько свистящий. Это обусловлено тем, что во время вдоха воздушный поток проходит через поврежденные связки. Голос становится сиплым, малыш с трудом разговаривает.

- Выраженные симптомы интоксикации. Ребенок становится очень вялым, отказывается от еды. У него заметно снижается аппетит. Малышу становятся неинтересными привычные для него занятия, которые доставляли ему удовольствие. Детки очень слабые, проводят больше времени в кровати, капризничают. У малышей при высокой температуре появляется выраженная головная боль, а также тошнота (или даже рвота).

- Изменение поведения. Ребенок, вымотанный длительными приступами сильного кашля, становится очень капризным, нервным. Многие дети замыкаются в себе, отказываются общаться со сверстниками. Чрезмерный кашель даже может вызвать рвоту (особенно к концу первой недели заболевания). Желудок при этом здоров. Это связано с раздражением нервов вследствие бактериальной инфекции. В межприступный период детки чувствуют себя вполне здоровыми, играют. При усилении кашля их самочувствие заметно ухудшается.

Проявления заболевания могут значительно различаться. Эти особенности хорошо прослеживаются у детей разного возраста.

У грудничков

У новорожденных малышей заболевание может иметь очень неблагоприятный исход и тяжелое течение. Данные исследований говорят, что каждый второй грудничок, заболевший коклюшем, умирает. Это связано с особенностью строения и функционирования иммунной и нервной систем грудного ребенка. Неокрепший детский организм еще не способен бороться с агрессивными бактериями.

У более взрослых ребят

Для малышей более старшего возраста характерно достаточно предсказуемое течение заболевания. У малышей старше пяти лет инкубационный период, как правило, длится 14 дней. Повышение температуры тела и выраженность приступов кашля зависят от того, насколько детский организм ослаблен. Если заболевание протекает в сравнительно легкой форме, то общее состояние малыша сильно не страдает. Привитые дети переносят болезнь более легко, чем ребятишки без прививок от коклюша.

Формы болезни

Болезнь может протекать в нескольких вариантах (в зависимости от исходного уровня иммунитета). При легком течении приступы кашля беспокоят малыша достаточно редко (до 10-15 раз в течение дня). Температура тела повышается до 37-37,5 градусов. Симптомы интоксикации выражены достаточно слабо. Малыши остаются вполне активными, поведение меняется незначительно.

При средне-тяжелом течении болезни приступы кашля заметно нарастают. В течение суток малыш может кашлять практически без остановок. Температура тела повышается уже до 38 градусов. На фоне ее повышения может возникнуть рвота. Малыши чувствуют себя заметно хуже. Они становятся очень плаксивыми, не хотят играть с игрушками, отказываются от еды.

Тяжелое течение заболевания требует срочной госпитализации и неотложной медицинской помощи. При таком варианте болезни температура тела у малышей поднимается до 39 градусов и более. Появляется сильная головная боль, может возникнуть помутнение сознания. Приступы закашливания очень сильные. Малыш быстро устает после длительного кашля. Ребенок категорически отказывается от пищи. У многих деток начинается настоящая лихорадка (с ознобом и выраженными симптомами интоксикации). Болезнь может протекать в нескольких вариантах, в зависимости от исходного уровня иммунитета.

Диагностика

Для данного заболевания характерны специфические симптомы, которые очень трудно перепутать с другими острыми респираторными инфекциями. Поставить правильный диагноз по характеру кашля достаточно просто. Если ребенок посещает образовательное учреждение, в этом случае врачу-педиатру гораздо легче определить коклюш. У заболевших детей будут выявлены такие же симптомы, которые свидетельствуют об однотипности источника болезни.

В редких случаях (когда поставить диагноз ребенку сложно) врачи прибегают к вспомогательным анализам. Одним из самых простых лабораторных тестов, который позволяет уточнить диагноз, является общий анализ крови. Он позволяет увидеть повышение количества защитных иммунных клеток - лейкоцитов. Это свидетельствует о наличии инфекции в организме малыша. Анализируя лейкоцитарную формулу, врач выдаст заключение о том, есть ли в организме малыша микроб.

Бакпосев с задней стенки зева на ранних стадиях заболевания может показать наличие коклюшной палочки. Однако этот метод не всегда является высокоинформативным. На более поздних стадиях заболевания эффективность данного теста практически стремится к нулю.

В частных лабораториях можно провести дополнительный анализ крови на определение специфических антител. Это белковые молекулы, которые вырабатываются через иммунную систему в ответ на попадание в организм болезнетворного возбудителя инфекции. Тест является достаточно информативным.

Он позволяет с высокой точностью определить наличие коклюшной палочки в организме малыша. Минус данного анализа - достаточно высокая стоимость.

Бывает ли у привитых малышей?

Малыши, которым поставили прививки от коклюша, страдают этим заболеванием намного реже, чем их непривитые сверстники.

Если даже вакцинированный ребенок заболевает коклюшной инфекцией, он переносит болезнь в более легкой форме.

При таком течении заболевания приступы кашля выражены гораздо меньше. Температура тела поднимается до 37-37,5 градусов. Малыши практически не меняют своего привычного поведения. Во многих случаях аппетит у них сохраняется, они хорошо кушают обычную пищу.

Бывали случаи, когда врачи-педиатры не могли распознать коклюш у вакцинированных малышей. Стертые симптомы и проявления болезни сбивали докторов и родителей с толку. Важно помнить, что даже у ребенка, которому сделаны все прививки, может возникнуть болезнь. Однако лечение будет протекать гораздо легче. У вакцинированных малышей также сравнительно редко возникают опасные для жизни осложнения.

Этапы болезни

Заболевание протекает в несколько этапов:

- Катаральный период. Наступает со времени окончания инкубационного периода. Обычно температура тела повышается не очень сильно (до 37-37,5 градусов). К концу первой недели постепенно появляется сухой кашель. Он значительно усиливается ко второй половине дня. Ночью кашель может стать нестерпимым. Характер его сильно меняется в течение всего катарального периода. Сначала это несколько приступов за день. К концу первой недели ребенок кашляет практически постоянно, без остановок. Для этого периода характерно нарастание симптомов интоксикации. Появляется раздражительность и нервозность. Если заболевание протекает в тяжелой форме, то оно развивается стремительно. У детей старшего возраста такой период обычно длится не более двух недель.

- Пароксизмальный период . В это время кашель сильно нарастает и превращается в настоящие приступы. Как правило, развитие этого периода начинается на второй-третьей неделе заболевания. Многие родители именно в это время узнают характерные симптомы и правильный диагноз. Кашель становится надсадным, беспокоит малыша в течение всех суток. Надо отметить, что у привитых деток заболевание протекает в более мягкой форме. Это может сбить с толку пап, мам и даже некоторых неопытных врачей-педиатров.

- Разрешительный период . Развивается на третьей-четвертой неделе с момента начала болезни. В это время уже, как правило, назначается вся необходимая антибактериальная медикаментозная терапия. Организм малыша с помощью лекарств начинает активно уничтожать микробы. Это постепенно приводит к выздоровлению. Мокрота, которая выделяется во время приступов кашля, становится более желтого цвета. Со временем она перестает выделяться, а малыш начинает чувствовать себя гораздо лучше.

Лечение

Дети до года проходят лечение в условиях стационара. Так как у грудничков наблюдается высокая летальность от коклюшной инфекции, лечение в домашних условиях для них категорически запрещено. Даже при легких формах заболевания малыши в первый год жизни лечатся строго в условиях детских отделений больниц и клиник.

Во время лечения помещение, где находится ребенок, должно обязательно кварцеваться и обрабатываться средствами для дезинфекции. Если малыш заболел в холодное время года, прогулки на свежем воздухе категорически запрещаются. Ребенку обеспечивают полный покой. В режиме дня обязательно предусмотрено время на дневной сон. Во время такого отдыха малыш восстанавливает свои силы и быстрее поправляется.

Доктора назначают малышам не только лекарственную терапию от кашля, но и специальную диету. Она помогает поддерживать иммунитет ребенка и восстанавливать его силы. Кормят малыша дробно. Приемы пищи распределяются равномерно, не менее 5-6 раз в сутки. Все блюда готовятся щадящим методом, без обжаривания.

Если заболевание обнаружено в ранний период, малыши получают антибиотикотерапию. Для купирования кашля врачи назначают противокашлевые и отхаркивающие средства. Малышам рекомендуют обильное питье. Активные игры во время острого периода болезни исключаются.

Обязателен ли прием антибиотиков?

Применение антибактериальных препаратов может быть показано только в самом начале заболевания. Именно в это время коклюшная палочка очень восприимчива к губительному действию медикаментов.

Если период катаральных изменений пропущен, назначать антибиотики не только бессмысленно, но даже опасно. Это может вызвать побочные действия антибактериальных препаратов у малышей. Решение о назначении антибиотиков принимает только лечащий врач-педиатр.

Можно ли справиться в домашних условиях?

Для детей с крепким иммунитетом лечение дома допускается. В этом случае малыша должен обязательно осмотреть врач. Если заболевание у ребенка протекает в легкой форме, доктор даст все необходимые рекомендации и разрешит вылечить в домашних условиях.

Тяжелое течение болезни подразумевает нахождение малыша в больнице. В стационарных условиях доктора смогут облегчить приступы кашля, а также снизить интоксикационные симптомы. Ослабленным малышам с низким иммунитетом часто требуются внутривенные введения лекарств. Это можно сделать только в условиях стационара, под круглосуточным медицинским наблюдением.

Диета

Во время болезни малышу будет назначено специальное лечебное питание. Оно направлено на то, чтобы детский организм имел достаточно сил бороться с инфекцией. Диета во время заболевания должна минимизировать все негативные симптомы заболевания, уменьшить тошноту и укрепить силы ребенка.

В основе лечебного питания лежит ежедневное употребление богатых белком продуктов. К ним относятся мясные и рыбные продукты, птица. Для малышей раннего возраста также прекрасно подойдут свежие кисломолочные продукты

На завтрак можно приготовить кашу или творожок с фруктами или ягодами. На обед - нежирный супчик на курином бульоне с добавлением мелкой вермишели. Поужинать малыш может тушеной курочкой с запеченными овощами.

Все продукты с острым, кислым вкусом, а также маринованные и квашеные блюда исключаются из детского меню. Специи и вкусовые добавки могут сильно раздражать вкусовые рецепторы, усиливая приступы кашля. Не рекомендуется также добавлять в меню ребенка аллергенные продукты. Они нагружают иммунную систему, мешая быстрому восстановлению и излечению от болезни.

Чтобы уменьшить симптомы интоксикации, обязательно давайте ребенку достаточное количество жидкости. Это может быть теплая вода, чай, а также компоты или морсы, сваренные на основе ягод или высушенных фруктов. Питание всухомятку категорически запрещается. Сухая пища раздражает зев и ротоглотку, что также способствует усилению кашля.